- +1

實(shí)務(wù)者言|“電動自行車”的機(jī)動化沖突

當(dāng)下俗稱的“電動自行車”其實(shí)是個(gè)很大的話題,憑借當(dāng)前已有的資料可能不足以分析清楚。還需要時(shí)間去研究和探討。這里暫且對當(dāng)前的現(xiàn)象和規(guī)則做一些淺層的分享,辨析過程中沿用“電動自行車”這個(gè)不甚準(zhǔn)確的概念。

需要思考的兩個(gè)電動自行車問題

第一個(gè)問題是,騎電動自行車出門上班的人,或路上從事快遞外賣工作的人大概有多少?

這里“多少”有兩層含義。第一是保有量,即有多少電動自行車、多少人在做這個(gè)事;第二是使用量或使用頻率,以便知道路上電動自行車實(shí)際使用者的比例和數(shù)量。比如快遞、外賣,電動自行車雖然數(shù)量不大,但使用頻率很高。外賣要賺到平均收入,一天需做到35單以上,即至少來回70次出行。周末外賣使用電動自行車的總量甚至遠(yuǎn)超通勤總量。

應(yīng)該把這兩類數(shù)據(jù)調(diào)查清楚。但國內(nèi)很少城市會對此調(diào)查跟蹤。這樣的數(shù)據(jù)非常少見,或者不太精確,至少在公開發(fā)表的資料中不易找到。這實(shí)際影響到后面要講的政策問題。

第二個(gè)問題是,倘若現(xiàn)在路上的電動自行車按交通安全法限速規(guī)定騎行,一些從業(yè)者是否會因此收入減少,或生活成本抬高?當(dāng)然,應(yīng)該要求所有人遵守規(guī)則。但遵守當(dāng)前電動自行車速度規(guī)則的代價(jià)是,因?yàn)轵T行速度變慢,大部分上下班通勤的人,每天要在路上多花半個(gè)甚至一個(gè)小時(shí)。包括孩子上下學(xué),都得早起,時(shí)間、體力的消耗都有所增加。那么,限速是多少,安全仍能維持,而效率能夠提高?

這兩個(gè)問題的答案,都指向“老百姓可負(fù)擔(dān)的機(jī)動化”。

簡單回顧電動自行車的歷史

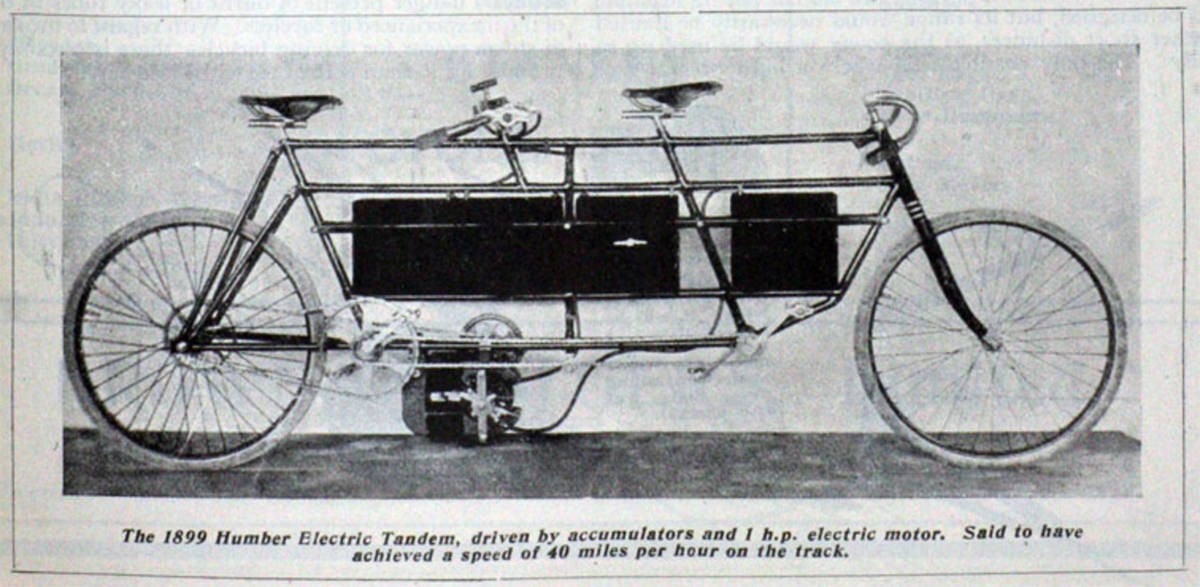

簡單回顧電動自行車的歷史。它可上溯到十九世紀(jì)末期。資料記載,1897年,美國一家公司Humber造出了第一輛電動雙座兩輪自行車。而在這之前的十年里,已有很多人提出電動自行車相關(guān)專利。而有記載比較著名的,且真正做成工業(yè)品使用的,是在1897年,這輛Humber公司的電動自行車速度可達(dá)40英里/小時(shí),要兩個(gè)人騎,曾在當(dāng)年法國巴黎自行車比賽中用作前排領(lǐng)跑自行車。

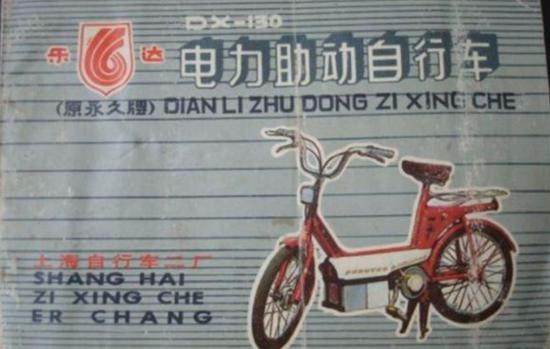

中國大陸電動自行車的歷史,可從1983年說起。當(dāng)時(shí)上海自行車二廠造出第一輛可量產(chǎn)的兩輪電動自行車,批量投入市場且正式銷售。這是國內(nèi)電動自行車有記載的歷史。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

之后很長時(shí)間里,電動自行車并沒有特別精彩的事件發(fā)生。直到1999年。

1999年,電動自行車最早的國標(biāo)推出。1999年10月1日《電動自行車通用技術(shù)條件》(GB17761-1999)實(shí)施。這本標(biāo)準(zhǔn)幫助中國當(dāng)時(shí)的制造業(yè)繞過了一些門檻,或說是降低了成本,用低速機(jī)動化的方式,推動電動自行車大規(guī)模使用。這本標(biāo)準(zhǔn)賦予了低速機(jī)動化以合法化,是電動自行車得以大規(guī)模使用的起點(diǎn)。

1999年到如今,其間有一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2013年,電動自行車產(chǎn)量突破3000萬;2014年,官方數(shù)據(jù)顯示,全國電動自行車保有量超過兩個(gè)億;2018年,工信部更新了《電動自行車通用技術(shù)條件》的版本,新的標(biāo)準(zhǔn)2019年實(shí)施。2021年,中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)公布,中國電動自行車保有量達(dá)到3.4億輛,當(dāng)時(shí)還預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到3.5億輛。

實(shí)際上,早在2007年,電動自行車的年產(chǎn)量就突破2000萬輛;2013年,年產(chǎn)量突破3000萬輛。很難想象,2021年之后,社會保有量的年增量只有2007年年產(chǎn)量的一半。或可推測,電動自行車保有量,無論是否上牌,要遠(yuǎn)高于當(dāng)前公布的3.5億輛。實(shí)際的強(qiáng)勁增長和預(yù)測數(shù)字的保守,是不是現(xiàn)實(shí)世界對待電動自行車的態(tài)度縮影?

電動自行車在標(biāo)準(zhǔn)中的定義

首先來看法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。在《自行車安全要求》(GB 3565-2005)標(biāo)準(zhǔn)里,第3.1條自行車,定義是這樣的:僅借騎行車的人力,主要以腳蹬驅(qū)動,至少有兩個(gè)車輪的車輛。關(guān)鍵點(diǎn)是,僅依靠騎行者的人力驅(qū)動,是自行車的主要特征之一。

該標(biāo)準(zhǔn)中的自行車,還包含兩輪車的概念。自行車可能是兩輪車或三輪車。要描述清楚,常見的自行車,是兩輪車,或叫兩輪自行車。英文中,兩輪車翻譯為bicycle,而自行車翻譯為cycle。

再看電動自行車的定義。

從詞義看,電動自行車應(yīng)該可以理解為“電動的自行車”。詳細(xì)解釋,是電驅(qū)動或電助動自行車。無論如何,都應(yīng)該是自行車的一種。但對照電動自行車的定義,在《電動自行車通用技術(shù)條件》(GB17761-2018)這本國標(biāo)里,是這樣的:以車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實(shí)現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。

這里出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)折。其中一種保留定義的讀法是:電動自行車是以車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實(shí)現(xiàn)電驅(qū)動功能的兩輪自行車。

就是說,定義明確規(guī)定,電動自行車的驅(qū)動,不需人力參與。這與自行車要求的,“僅借騎行車的人力”的主要特征相背離。

按照電動自行車安全技術(shù)規(guī)范要求,電動自行車可以是一輛完全由電驅(qū)動的兩輪自行車。但是,自行車定義是必須有人力。如果只有電驅(qū)動功能,就不能成為兩輪自行車。一般意義理解,電驅(qū)動兩輪車?yán)碚撋鲜悄ν熊嚕皇亲孕熊嚕荒芊献孕熊嚢踩蟮囊?guī)定。

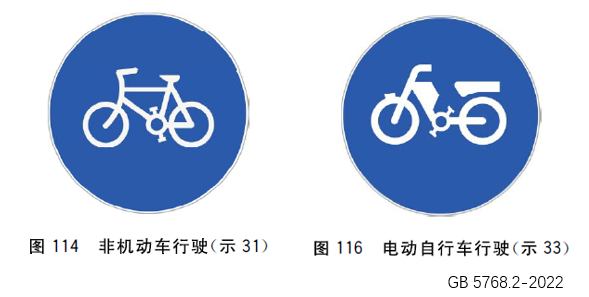

兩本國標(biāo)的不同定義,其沖突的部分,已延伸到現(xiàn)實(shí)很多政策,積累了一些問題和矛盾。近年來,另一本道路交通管理行業(yè)的主要國標(biāo),《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線》(GB 5768.2)已用不同圖案區(qū)分電動自行車。無視現(xiàn)狀電動自行車和自行車的本質(zhì)區(qū)別,會造成道路交通管理的嚴(yán)重問題。

超標(biāo)電動自行車的含義

仍會看到一些好笑的現(xiàn)象。譬如,有些地方的道管或交管部門,做交通安全科普時(shí),會提供圖片,稱這是新國標(biāo)的電動自行車,這是非標(biāo)電動車,這是電動摩托車,云云。但其中差異往往難以區(qū)分。符合國標(biāo)的電動自行車,與摩托車尤其輕型摩托車的區(qū)別不大,主要在有無腳蹬;與自行車的區(qū)別,卻可一眼看出。以人力驅(qū)動的自行車,不能做成四五十公斤,把腳蹬壓在不方便的底部。騎車的人不可能鎖著身體、斜蹬一個(gè)笨重且輪胎很小的兩輪車出門,這樣既累人也不體面。

某圖例資料

電動自行車、輕便摩托車、非標(biāo)電動自行車、新國標(biāo)電動自行車,外觀上難以區(qū)分。

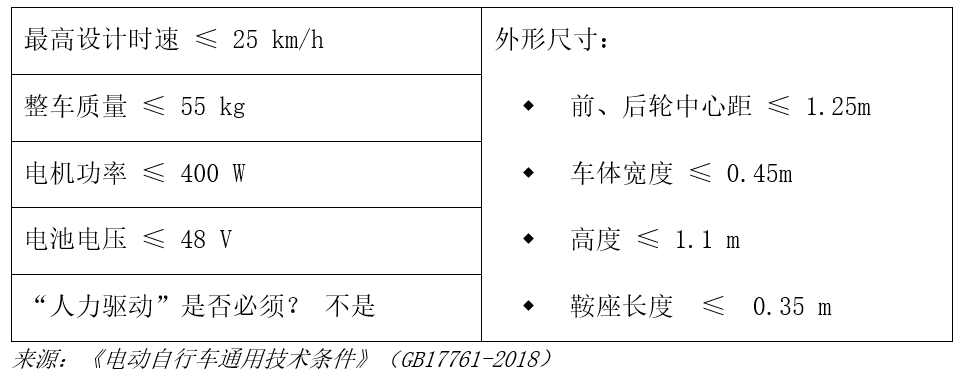

常看到超標(biāo)電動自行車的說法。電動自行車國標(biāo)里,列出一堆規(guī)定,譬如電動自行車最高設(shè)計(jì)時(shí)速≤ 25 km/h,整車的質(zhì)量≤ 55 kg,包括電機(jī)功率,電池電壓,外形尺寸等。超過這些數(shù)據(jù)限定的電動自行車,就是超標(biāo)電動自行車。

超標(biāo)電動自行車的現(xiàn)象素描

現(xiàn)實(shí)中,可以看到許多超標(biāo)電動自行車在路上跑,或即便車輛不超標(biāo)但超標(biāo)使用。這些現(xiàn)象中,誰從中獲利呢?

第一個(gè)是騎行者本人。騎行者速度可以更快,載重大帶東西方便,有時(shí)間或金錢上的好處。電動自行車制造廠商、外賣快遞的企業(yè),各類雇傭騎行者工作的老板,如裝修公司、建筑公司,還有家政服務(wù)等零工經(jīng)濟(jì)為主的公司,能從電動自行車超標(biāo)中獲利。更遠(yuǎn)距離、更快速度騎行,使勞動力的選擇和被選擇的范圍變大,成本變低。企業(yè)找勞動力變方便,勞工找企業(yè)也變方便了。

這些影響到社會經(jīng)濟(jì)的組織模式。從時(shí)代發(fā)展看,這種組織模式不可逆,社會選擇了電動自行車作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的組織模式,有大量經(jīng)濟(jì)活動在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生,并成為人的依托。不過,這些情況不是這兒要討論的。要討論的是,如何讓安全和獲利形成合理的因果關(guān)聯(lián)。

電動自行車超標(biāo),在法規(guī)或執(zhí)行中最常見的監(jiān)督對象是騎行者。經(jīng)常可以看到外賣小哥在路邊接受交警教育。雇傭騎行者的企業(yè),如外賣快遞企業(yè)、電動自行車制造商,或也有被約談,但頻率遠(yuǎn)沒有騎行者個(gè)人那么多。

這其中有多個(gè)原因。第一,騎行者是整個(gè)電動自行車?yán)骀溨袨閿?shù)最多的,但不一定是收益最大的群體。其次,騎行者容易取證和抓現(xiàn)行。

現(xiàn)在電動自行車國標(biāo),人力驅(qū)動只是其中電動自行車動力的選項(xiàng),可選擇全電力驅(qū)動,這導(dǎo)致超標(biāo)非常容易,收益對騎行者是劃算的。并且門檻很低,當(dāng)前許多電動自行車,稍微手動處理,就可實(shí)現(xiàn)超標(biāo)。由此,當(dāng)前一面把超標(biāo)說成違法,另一面卻形成了非常利于超標(biāo)的種種誘因。

譬如,電動自行車相關(guān)法條規(guī)定,非機(jī)動車道上電動自行車要保持15公里時(shí)速的限速騎行。這條規(guī)定實(shí)際難以做到。筆者曾做過調(diào)查,站在路邊測速,測了兩百多輛電動自行車,沒有一輛是15公里時(shí)速以下。即便有時(shí)速低于15公里的電動自行車,數(shù)量一定極少。如果極少有人遵守法條規(guī)定,是哪里出了問題?

超標(biāo)電動自行車的交通安全風(fēng)險(xiǎn)

電動自行車的主要風(fēng)險(xiǎn)因素,一是動能轉(zhuǎn)移,或碰撞或跌落;二是突出物的傷害,如尖銳物體刺入。

無論動能轉(zhuǎn)移還是碰撞中突出物的傷害,都跟速度有關(guān)。超標(biāo)電瓶電動車速度較高,風(fēng)險(xiǎn)更大。電動自行車的限速要求必須要提。問題在限速的上限是多少。

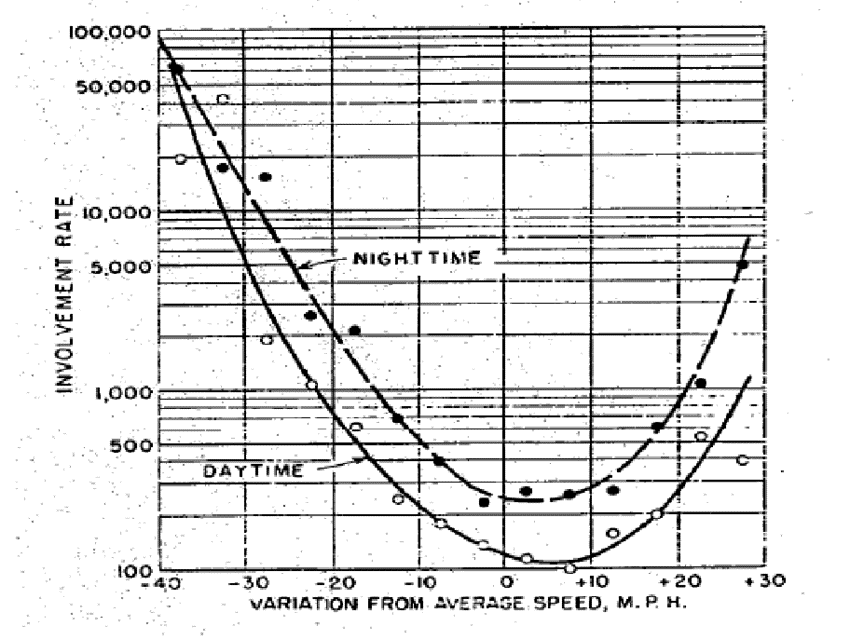

現(xiàn)實(shí)并非限速越低越好。速度帶來的風(fēng)險(xiǎn)不隨著速度上升而線性增加,無論從事故概率還是后果看,會出現(xiàn)一些關(guān)鍵限速值。關(guān)鍵限速值前后,事故概率和后果都會上升。這個(gè)規(guī)律在1964年發(fā)表的所羅門曲線里已發(fā)現(xiàn)并描述。電動自行車在路上的限速選擇,應(yīng)落在類似速度區(qū)間,這能讓騎行效率提高且安全性最高。這個(gè)值應(yīng)是多少,需要研究。個(gè)人認(rèn)為,時(shí)速不會低于25公里。

來源: Solomon D (1964) "Accidents on Main Rural Highways Related to Speed, Driver and Vehicle"

此外,由于非機(jī)動車道限速比較低。當(dāng)前法規(guī)要求,非機(jī)動車道上只能15公里時(shí)速,導(dǎo)致非機(jī)動車道上幾乎沒有一輛電動自行車按規(guī)定行駛。普遍違反法規(guī),這不是一種合理的社會現(xiàn)象。

關(guān)于“機(jī)動”和“慢速”名詞在法規(guī)里的矛盾解釋

繼續(xù)查詢相關(guān)法規(guī)。交安法第119條第4款,對非機(jī)動車是這么定義的:

(四)“非機(jī)動車”,是指以人力或者畜力驅(qū)動,上道路行駛的交通工具,以及雖有動力裝置驅(qū)動但設(shè)計(jì)最高時(shí)速、空車質(zhì)量、外形尺寸符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的殘疾人機(jī)動輪椅車、電動自行車等交通工具。

這條里,非機(jī)動車指人力或畜力驅(qū)動的交通工具,但在后面補(bǔ)充說明了例外情況,對一些“雖有動力裝置驅(qū)動”也納入了非機(jī)動車行列,并特意指出兩類:符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的殘疾人機(jī)動輪椅車、電動自行車。

殘疾人機(jī)動輪椅車算非機(jī)動車。這不常見但可理解。非機(jī)動車?yán)镉袣埣踩藱C(jī)動輪椅車,形成一個(gè)繞口令。這和電動自行車并列,也說明電動自行車可能算是機(jī)動的非機(jī)動車。是不是會讓人理解為,非機(jī)動車隱含慢速的含義?“非不非”不是要點(diǎn),“慢不慢”才是?

兩種可以全機(jī)動的非機(jī)動車,都有嚴(yán)格的低速限速要求。政策設(shè)計(jì)將慢不慢作為關(guān)鍵。政策執(zhí)行中,個(gè)人素質(zhì)至關(guān)重要。然而,這靠得住嗎?

當(dāng)前很多交通管理政策設(shè)計(jì)中,把慢和不慢作為主要管理要點(diǎn)和工具。比如經(jīng)常看到路上曬出牌子,5公里、10公里限速,比步行還慢。

交安法里第58條對殘疾人機(jī)動輪椅車、電動自行車在非機(jī)動車道里行駛時(shí)速做出了規(guī)定:“第五十八條 殘疾人機(jī)動輪椅車、電動自行車在非機(jī)動車道內(nèi)行駛時(shí),最高時(shí)速不得超過十五公里。”而交安法里,自行車在非機(jī)動車道上沒有規(guī)定限速,也就是說,自行車騎到30公里、40公里也是可以的。

來看看其他國家有沒有非機(jī)動車的限速要求。

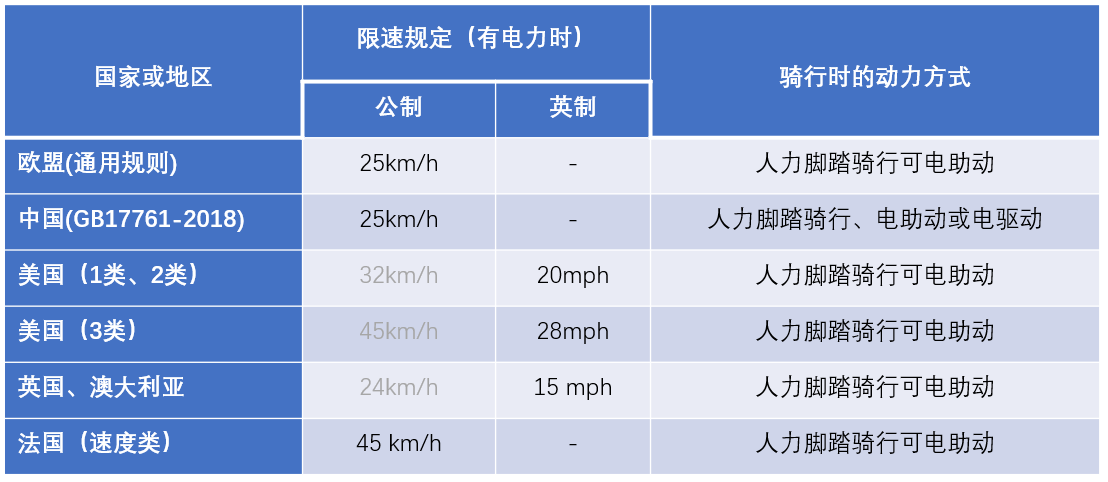

由這張表可見,關(guān)于動力方式的規(guī)定,國標(biāo)GB 17761和其他國家都不同,因此限速理解也不同。其他國家的限速含義是指,電助動自行車達(dá)到限速后,電力不再輸出,自行車完全由人力驅(qū)動。如果人力輸出能讓電助動自行車速度一直提升,這也是允許的。對非機(jī)動車道的限速,各國不同。但很少有國家提非機(jī)動車道的概念,一般會明確自行車道還是人行道。

關(guān)于自行車和電動自行車的使用年齡。交安法條例里,自行車使用的年齡要求是12歲,各國自行車的使用年齡不盡相同,有10周歲的,12周歲的。電動自行車的使用年齡,我國交安法規(guī)定是16周歲。

當(dāng)前電動自行車提供的可負(fù)擔(dān)的機(jī)動化,是高效運(yùn)轉(zhuǎn)的嗎?

這里,將電動自行車稱為一種可負(fù)擔(dān)得起的機(jī)動化,表達(dá)兩層含義:機(jī)動化和可負(fù)擔(dān)。

機(jī)動化,是指電動自行車速度足夠高,騎行者消耗體力足夠少。在很多城市,許多人騎電動自行車上下班通勤,早晚高峰時(shí),騎電動自行車出行很可能比開車速度快,可達(dá)到二三十公里時(shí)速。城市交通高峰時(shí)段,市區(qū)的汽車行駛很有可能達(dá)不到這個(gè)速度。因此,電動自行車有著與汽車類似的機(jī)動化。

可負(fù)擔(dān)得起,說白了就是足夠便宜。譬如,和坐公交比,以居住在杭州為例。杭州打工族的平均通勤出行距離在9-11公里左右,如果乘坐公交如地鐵、公交車、共享單車等,折算一天去和回兩次的通勤費(fèi)用差不多是9元左右。

如以騎行電動自行車上下班測算,連同充電費(fèi)用、三到四年更換一次電池,六到八年更換一次電動自行車,包括輪胎損耗。折算下來,每天大致3-4元。與乘坐公交相比,每天可省下5元左右,在小區(qū)門口早餐店,還能吃一碗拌面,或豆?jié){加油條。并且,高峰期間乘坐公交出行9-11公里花費(fèi)的時(shí)間,與騎電動自行車出行花費(fèi)時(shí)間相比,超過150%應(yīng)是很平常的。因此,騎電動自行車出行,是經(jīng)濟(jì)和時(shí)間上都可負(fù)擔(dān)的機(jī)動化。

這是在法規(guī)和實(shí)踐上充滿沖突、字面含義和百姓理解矛盾的交通工具,卻是一種高效運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)動化。從可見報(bào)道和有限數(shù)據(jù)看,電動自行車的使用風(fēng)險(xiǎn),主要集中在快遞、外賣等以電動自行車作為生產(chǎn)力工具的行業(yè)。這些行業(yè)把電動自行車當(dāng)做摩托車使用,或就是一種輕便摩托車。

梳理中國兩輪車相關(guān)規(guī)定可見,電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車的技術(shù)要求,是由工信部提出的國標(biāo)規(guī)定的。而自行車的技術(shù)條件是由輕工業(yè)聯(lián)合會提出的國標(biāo)規(guī)定。這方便我們從一個(gè)角度理解,自行車定義為何與電動自行車有本質(zhì)不同,而電動三兄弟——自行車、輕便摩托車、摩托車的定義卻如此相像。重量和速度是區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),即用動能區(qū)分電動自行車和電動摩托車。看樣子,電動自行車進(jìn)的家族體系,是電動家族而非自行車家族。

用動能對電動自行車、摩托車和輕便摩托車進(jìn)行分類管理,電動三兄弟界限很容易突破。中國電動自行車、電動摩托車制造業(yè)可以輕松在制造自行車和摩托車之間切換產(chǎn)能,快遞外賣行業(yè)由此發(fā)展壯大。人力驅(qū)動要求沒有被當(dāng)作不可或缺的組成寫入電動自行車定義,當(dāng)前的模糊也就自然而然。

現(xiàn)狀是否會長期存在?

從社會發(fā)展講,十幾年來,快遞外賣飛速發(fā)展,電動自行車功不可沒。電動自行車的另一個(gè)重大貢獻(xiàn)是,為城市擴(kuò)張?zhí)峁┝丝韶?fù)擔(dān)的機(jī)動化。2000年左右起,中國城市規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。背后因電動自行車支撐,上下班距離增加,但時(shí)間并未大幅增長,騎行電動自行車還讓城市里中低收入者獲得方便、省時(shí)和便宜三方面好處。這是當(dāng)前電動自行車對整個(gè)國家的貢獻(xiàn)。

無論交通、車輛領(lǐng)域或社會學(xué)方面,對電動自行車的好壞、用途、作用等方面關(guān)注的專家屈指可數(shù)。即便有,評價(jià)也負(fù)面多于正面。這是一種被漠視但倔強(qiáng)成長二十幾年的交通工具,在超標(biāo)和嚴(yán)重超標(biāo)中游走的交通工具。

電動自行車對解決我國因城市擴(kuò)大的居民通勤問題、支撐快遞外賣行業(yè)飛速發(fā)展、提高裝修家政零工經(jīng)濟(jì)從業(yè)者的便利性來講不可或缺。不過,這也帶來低安全性。通過長期教育和合格的個(gè)人防護(hù),才能提高兩輪車的安全性。電動自行車機(jī)動性,當(dāng)下是高效率和低安全性的同義詞。但這也不存在綁定的必然性,合理組合是:電動自行車機(jī)動性含義是高安全性和中等效率。以當(dāng)下高效率和低安全性的特征,還能持續(xù)多久?以后會不會轉(zhuǎn)變?應(yīng)如何干預(yù)?

這涉及長期政策的引導(dǎo)。

電動自行車已與公交、私家車形成競爭。在很多城市,尤其是平原城市,電動自行車、公交車和私家車幾乎三分天下。在一些縣城,它和私家車是兩分天下,公交車幾乎沒有存在感。

這種現(xiàn)狀會持續(xù)多久?社會要做什么?大部分電動自行車超標(biāo)的情況下,仍需探討騎行者如何可持續(xù)使用,能夠健康、安全上班回家。研究者不應(yīng)拋出一個(gè)不合規(guī)不合法的結(jié)論,而對這么大面積的超標(biāo)購買、超標(biāo)使用電動自行車現(xiàn)象視而不見。

對騎行者而言,電動自行車如何安全騎行

電動自行車的可持續(xù)之道,涉及范圍較廣。首先是安全,對騎行者而言,是個(gè)人安全。這兒總結(jié)了九條騎行規(guī)則。

第一條到第三條講的是出發(fā)前的準(zhǔn)備。第一條,看見和被看見。在道路交通安全的應(yīng)用中,看見和被看見是基礎(chǔ)原則。電動自行車騎行者必須注意這一點(diǎn)。尤其那些早出晚歸的上班族、趕著飯店送外賣的小哥等,在晨昏或惡劣天氣時(shí),看見和被看見能大大提高安全性。身上穿的衣服,要顯眼,要反光。

看見和被看見的另一層含義是,騎行者要確認(rèn)自己看見和被看見。就是確認(rèn)能與其他道路使用者溝通,譬如和前方轉(zhuǎn)彎車輛的司機(jī)的眼神接觸,或根據(jù)對方動作判斷并確認(rèn)其意圖,這是看見。被看見也是如此,騎行者打算停下還是轉(zhuǎn)彎,要發(fā)出清晰、明確的信號。

第二個(gè)規(guī)則是聽見,耳朵要能聽見外部聲音。不建議戴封閉耳機(jī),要求騎行者必須能聽見外部明顯的聲音。

這引出第三個(gè)規(guī)則,騎行者要佩戴合適的頭盔。頭盔在意外時(shí)保護(hù)頭部,正常騎行時(shí),頭盔不應(yīng)影響騎行者的看見和聽見。對電動自行車這類中低速交通工具而言,風(fēng)險(xiǎn)和騎自行車沒有本質(zhì)區(qū)別,但與中高速交通工具如輕便摩托車、摩托車有本質(zhì)區(qū)別。這些交通工具的頭盔防護(hù)目的不同,其形式也不同。

中國對騎自行車沒有提出必須戴頭盔要求,但對騎電動自行車有明確的戴頭盔要求。這出現(xiàn)很奇怪的現(xiàn)象:交安法規(guī)定,速度比自行車更低的電動自行車騎行,需佩戴頭盔,無速度限制要求的自行車騎行,理論上速度更快,卻無頭盔佩戴要求。確實(shí)并不合理。

可以看下一些常見頭盔,以及使用目的。

經(jīng)常在路上看到有人戴工地安全帽。對電動自行車來講,工地安全帽戴了沒啥保護(hù)作用。建筑工地的頭盔是為在東西掉下來時(shí)保護(hù)頭部,而電動自行車頭盔是在騎行者摔倒時(shí)防護(hù)頭部的額、顳部、后腦勺等。保護(hù)地方不一樣,帽子造型也得不一樣。工地頭盔保護(hù)不了電動自行車騎行者。

簡單討論下,騎電動自行車摔倒的速度和發(fā)生的傷害方式。實(shí)際使用時(shí),電動自行車應(yīng)該在30公里時(shí)速,這個(gè)速度下,如果發(fā)生意外,相應(yīng)發(fā)生傷害時(shí)的速度以統(tǒng)計(jì)規(guī)律而言應(yīng)是30公里時(shí)速的五到七折。解釋起來,就是發(fā)生意外時(shí),騎行者會采取動作減速,原先30公里時(shí)速的電動自行車,應(yīng)會減速到20公里的時(shí)速發(fā)生碰撞或倒地等。

低速情況下,頭盔應(yīng)該保護(hù)頭部不被嚴(yán)重撞擊,高速情況下,頭盔應(yīng)該保護(hù)頭部不被刺入或重?fù)簟_@是頭盔使用的原則。要與其他原則結(jié)合,形成最佳使用效果。任何安全措施都有成本和代價(jià),頭盔也不例外。

騎行頭盔有到處漏風(fēng)不影響聽力的自行車頭盔、半盔、3/4盔、全盔。確保不發(fā)生意外比發(fā)生意外后的防護(hù)更有效,因此對時(shí)速不高的電動自行車而言,保持騎行時(shí)的聽力比摔倒后避免刺傷更有性價(jià)比。30公里限速的自行車選擇自行車頭盔,比該速度低的電動自行車也應(yīng)選擇自行車頭盔。半盔也能滿足自行車和電動自行車摔倒后的防護(hù),又確保不遮住聽力。而3/4盔、全盔是否可用于電動自行車,需進(jìn)行聽力遮擋測試才能下結(jié)論。中低速下,聽見是重要的安全要求,3/4盔和全盔會影響騎行者聽見,得不償失。中高速情況下,有風(fēng)聲超過外部聲音,使聽見變得沒有意義。

戴什么樣的頭盔,對電動自行車騎行者非常重要,對研究者也是重要的研究題目。研究者需要搞清楚哪些頭盔是電動自行車真正該用的,以及騎行安全與頭盔的關(guān)系。

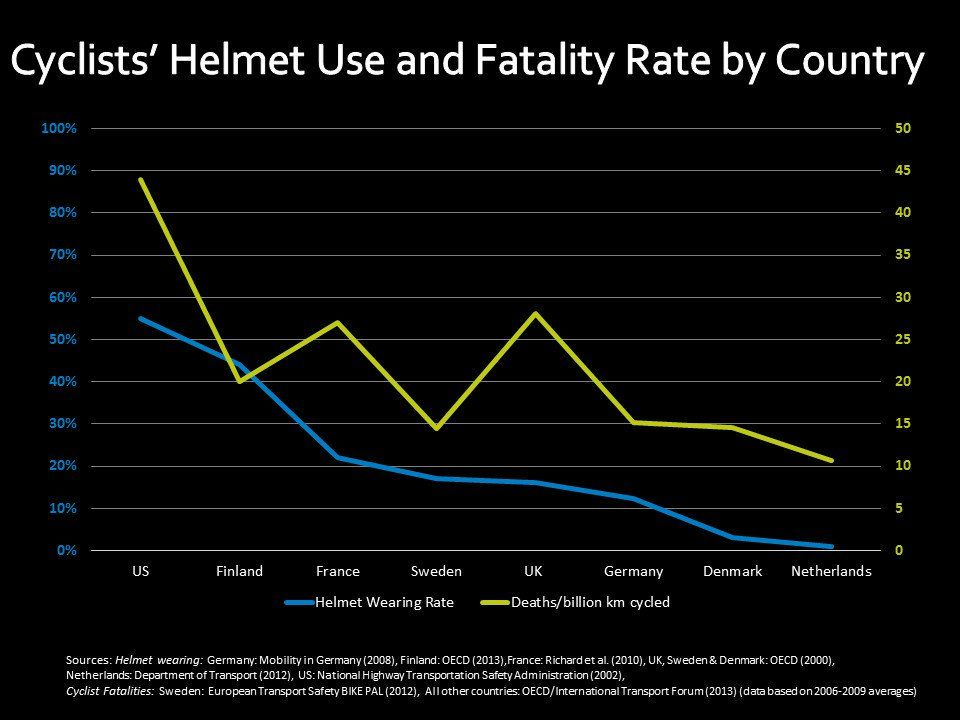

德國有個(gè)調(diào)查,騎自行車戴頭盔比例最高的是美國人,騎自行車受傷比例最高的也是美國人,荷蘭是戴自行車頭盔比例最低的國家,相應(yīng)傷亡比例最低。

由此可得出,騎行安全主要并不是靠頭盔,而是靠有安全意識、必要的安全技能。這是個(gè)人騎行安全當(dāng)中的前三條規(guī)則。

第四、五條是在路上騎行的規(guī)則。第四條,要順著交通流騎行,不要逆行。人在路上行走沒有方向要求,東西向人行道可以往東走,也可以往西走,其他方向的人行道也是如此,這是人行的特點(diǎn)。但車輛不是這樣的,車輛要求順著交通流向的方向騎行。

第五條,路上一定要遵守交通規(guī)則,根據(jù)要求停、讓。尤其在轉(zhuǎn)向時(shí),無論騎行者認(rèn)為有多熟悉,該停的都要停。轉(zhuǎn)向是發(fā)生沖突的一個(gè)主要原因。

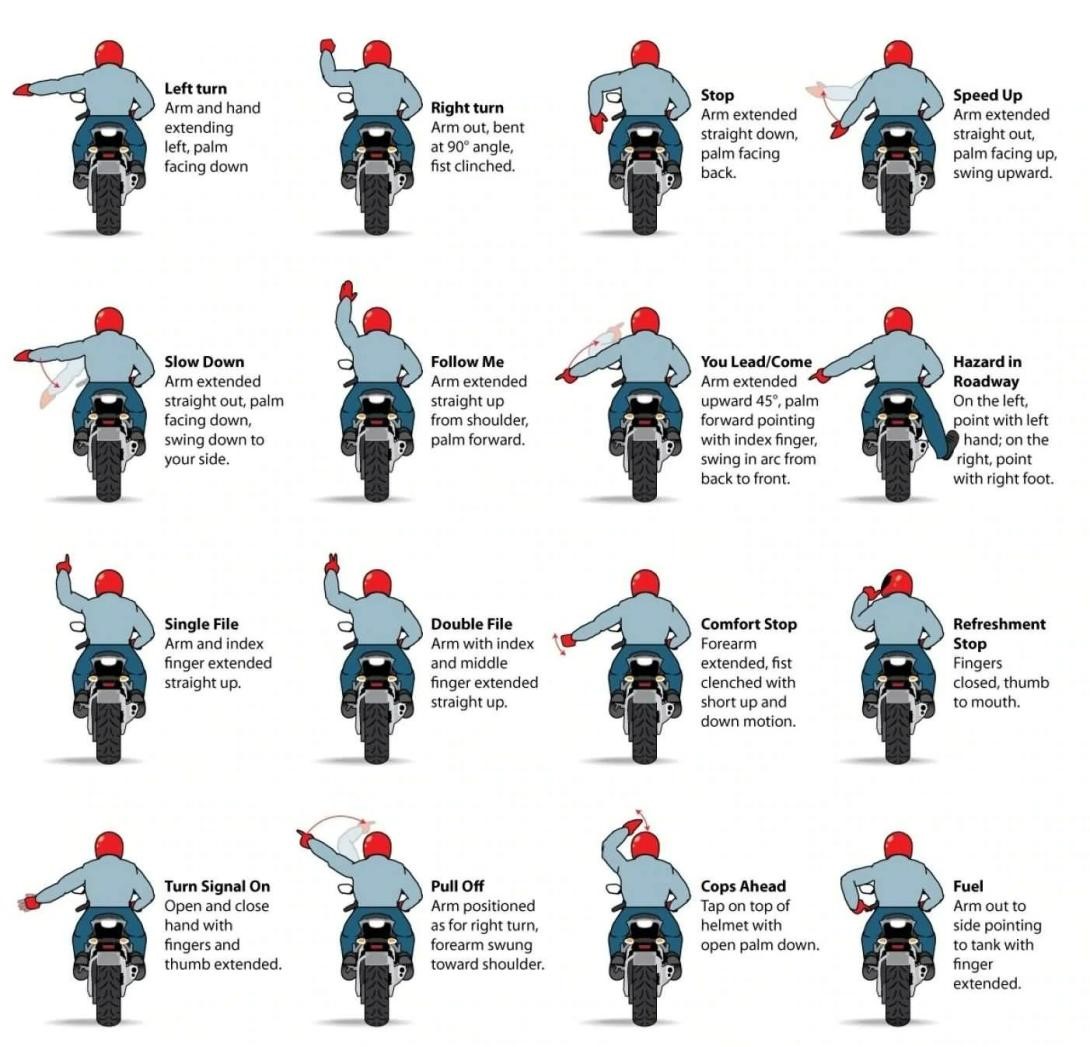

第六條,路上騎行時(shí),走向和速度要能被周邊人預(yù)測。就是轉(zhuǎn)向、變道,給其他人明確的動作信號。比如,往左有往左的走勢,往右有往右的手勢。

兩輪車騎行使用的公認(rèn)手勢信號

第七條規(guī)則,是控制好電動自行車,至少要有一只手在手把上。

第八條規(guī)則,如果發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn),首先確保自己能夠避險(xiǎn)或停下,又或是避讓,其次才是努力通知別人。發(fā)現(xiàn)任何危險(xiǎn)首先都要自保,如果連自保都保不住,卻試圖保別人,從統(tǒng)計(jì)上看,十有八九你和別人都保不住。

第九條規(guī)則,如果不得不在人行道騎行,要控制速度低于15公里/時(shí)。因?yàn)槿诵兴俣却笾略?公里時(shí)速或以下,所以電動自行車超出行人速度太多,會帶來很大的碰撞動能差。同時(shí),人行道騎行轉(zhuǎn)向,切記要左看、右看,還要回頭看。人行道超車一定要在左邊。還有,遇到人要多提醒,用鈴鐺、喇叭和語言去提醒。總之,在人行道騎行,風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。

唯有政策持續(xù)迭代進(jìn)步,才能引導(dǎo)整體可持續(xù)發(fā)展

政策環(huán)境改善,是電動自行車安全提升的頂層設(shè)計(jì)。電動自行車政策應(yīng)定位于長期。從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和個(gè)人收入趨勢看,電動自行車大規(guī)模使用會延續(xù)至少十年。應(yīng)首先對電動自行車建立必要的監(jiān)測體系,讓數(shù)據(jù)真實(shí)、具有普遍性和長期性,公開數(shù)據(jù),吸引更多人研究電動自行車的生產(chǎn)、使用情況。進(jìn)行開放性的研究,才能助力電動自行車安全提升。

利益平衡機(jī)制需要探討。尤其是,需要關(guān)注電動自行車主要使用群體——中低收入者。許多中低收入者在就業(yè)、生活等方面,依賴電動自行車的出行環(huán)境,譬如多睡半小時(shí),或省錢喝碗豆?jié){等。另外,電動自行車政策,還要推動社會在交通安全教育、工程、法制方面的進(jìn)步。政策要尋找平衡,平衡是動態(tài)的,要及時(shí)更新。

電動自行車政策是非常復(fù)雜的問題,也是交通安全改善性價(jià)比最高的方法。電動自行車嵌入了社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)妥協(xié)可能是必然途徑。在尋求安全的前提下,努力扶持民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在幾方面維持平衡。同時(shí),隨著時(shí)代變化,政策隨之進(jìn)化,形成新的平衡。電動自行車政策需要與時(shí)俱進(jìn)和因地制宜。

當(dāng)前的電動自行車政策圍繞國標(biāo),實(shí)質(zhì)帶來很多無法自圓其說的矛盾,造成了不同立場群體的沖突。這是國標(biāo)不可承擔(dān)之重,也無法通過國標(biāo)解決。需要思考,當(dāng)前的電動自行車政策,應(yīng)該解決哪些問題。

第一個(gè)問題是,電動自行車是不是自行車?只從名字看,電動自行車可理解為電動的自行車,自然應(yīng)該是自行車。但看標(biāo)準(zhǔn)定義,自行車必須有人力驅(qū)動,而電動自行車可以不需人力而以純電力驅(qū)動,與自行車的定義沖突,因此不是自行車。下一階段政策需要回答清楚。不是自行車的電動自行車,為什么要用自行車的名詞,讓人產(chǎn)生困擾呢?

當(dāng)然,這種模糊的命名,曾幫助制造業(yè)迅速形成自有技術(shù)占領(lǐng)市場,幫助快遞外賣行業(yè)發(fā)展,支撐城市土地?cái)U(kuò)展,整體推動行業(yè)發(fā)展。不過,將來十年二十年,若仍將電動自行車、摩托車和自行車的概念混為一談,對安全的負(fù)面影響將越來越大,對經(jīng)濟(jì)也無好處,已到了必須理清的時(shí)候了。

第二個(gè)要回答的是,電動自行車是生產(chǎn)力工具、休閑工具還是通勤工具。也就是說,電動自行車是什么車,如何分類。

車輛類型關(guān)聯(lián)著使用要求及使用制度。也就是,誰通過什么樣的方式使用,使用者需不需要考證,車輛需不需要上牌。不同類型車輛要走不同方向的管理體制。需要對應(yīng)具體落實(shí)的政策。

第三個(gè)問題,當(dāng)前法規(guī)的一個(gè)矛盾是,非機(jī)動車道上的限速規(guī)定,目前只針對電動自行車,沒有針對自行車。電動自行車不是自行車,但這帶來道路管理混亂,也導(dǎo)致百姓認(rèn)知與法規(guī)規(guī)定完全相悖,損害法規(guī)權(quán)威性。

限速是電動自行車在道路上使用的典型問題。其他使用問題,譬如是否必須戴頭盔,戴什么樣的頭盔,電動自行車和自行車騎行者年齡要求的差別等。這些需在法規(guī)里梳理出符合百姓認(rèn)知的答案,或當(dāng)前人們不了解但能很快認(rèn)同的規(guī)則。當(dāng)前大部分人不遵守電動自行車限速,有沒有與老百姓不認(rèn)同規(guī)則有關(guān)呢?

第四個(gè)問題,要回答當(dāng)前使用電動自行車的人群占整個(gè)出行比例多少,未來發(fā)展趨勢如何,如何讓不同人群承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

政策要理清楚,哪些人使用電動自行車是為通勤,哪些是接送小孩上下學(xué)的工具,哪些是生存剛需?譬如,快遞外賣行業(yè),沒有電動自行車就不可能去送,相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)利用強(qiáng)勢地位,把相關(guān)壓力轉(zhuǎn)移給個(gè)人,讓電動自行車變成了個(gè)人剛需。政策需要理清這些問題,讓利益相關(guān)方支付應(yīng)有的安全成本。消費(fèi)者可能需要逐步接受相對應(yīng)的安全成本,企業(yè)也是如此。

第五個(gè)問題,電動自行車的使用成本和當(dāng)前使用者的收入應(yīng)該是強(qiáng)相關(guān)的。現(xiàn)在人們之所以使用電動自行車,除便捷外,更多是低成本。低成本換取安全,會持續(xù)多久?利用人均收入的趨勢,竭盡所能提高電動自行車使用的安全性,這一點(diǎn)是重要的。

電動自行車政策主線是安全和成本,和其他領(lǐng)域的交通安全并無區(qū)別。只是因?yàn)殡妱幼孕熊嚨钠毡槭褂靡约笆褂萌巳菏杖氲奶攸c(diǎn),電動自行車使用者對成本敏感。這類因素都需納入整個(gè)政策體系進(jìn)行長期觀察,科學(xué)預(yù)測,反復(fù)探討和激烈爭論。

相關(guān)政策的關(guān)鍵性問題一般都圍繞安全和成本展開,有時(shí)代特征,也有地域影響。總之,當(dāng)下可能找不出一種交通工具比電動自行車更貼近普通百姓的生活,更能體現(xiàn)出這個(gè)特征鮮明的時(shí)代。

(作者郭敏系杭州交通工程師)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司