- +1

“魔都生活記憶”征集|上海百貨公司與摩登消費(fèi)文化制造

【編者按】

2023年上海夜生活節(jié),各類商場都拿出自己的“十八般武藝”,通過新場景激發(fā)新熱點(diǎn),制造摩登消費(fèi)文化。事實(shí)上,近代上海的摩登消費(fèi)文化與百貨公司的發(fā)展有密切的關(guān)聯(lián),百貨公司也被視為人們理解城市消費(fèi)文化的一面鏡子。在“魔都生活記憶”征集期間,上海社會科學(xué)院歷史研究所副研究員江文君來稿,為大家講述了百貨公司如何塑造了上海市民的消費(fèi)趣味。

百貨公司起源于近代西方。1851年,倫敦世界博覽會在水晶宮舉行,水晶宮富麗堂皇,使用大量鋼材和玻璃,為百貨公司的建筑提供了豐富靈感。建于1869年的巴黎Le Bon Marché被認(rèn)為是世界歷史上第一家百貨公司。19世紀(jì)末,百貨公司進(jìn)入近代中國的通商口岸城市——上海。

攝于清末的福利公司(Hall & Haltz),這家位于南京路四川路口西北角的店面是“洋商四大公司”的代表。本文圖片均由作者提供

先施百貨公司

就上海而言,最早的百貨公司是1883年英商創(chuàng)辦的福利公司。近代有名的華商四大百貨公司則為先施公司、永安公司、新新公司和大新公司。值得一提的是,大新公司于1936年開幕,是“四大公司”中最晚開設(shè)的一家,但卻后來居上,其業(yè)績超過先施、新新,直追永安,商場的最大特色就是二三樓間安裝了當(dāng)時上海人都沒見過的自動扶梯。開幕當(dāng)天,大新還發(fā)售四毛錢的門票,以控制人潮。但仍有許多人“攜家?guī)Ь烨皝眢w驗狀似‘兒童運(yùn)動場的滑梯’的自動扶梯”,與今日上海大悅城樓頂?shù)哪μ燧喛芍^一脈相承。

自百貨公司在上海出現(xiàn)之后,迅即成為了摩登消費(fèi)文化的主要展示場所與制造空間。一開始,百貨公司的消費(fèi)群體主要面向社會的中上階層尤其是中產(chǎn)階層。研究百貨公司的日本學(xué)者菊池敏夫認(rèn)為,百貨公司從興起到運(yùn)營,目標(biāo)群體都是資產(chǎn)階級或中產(chǎn)階級。但隨著近代上海市民社會的日益發(fā)展進(jìn)步,現(xiàn)代消費(fèi)文化開始逐漸突破社會階層的固有界限,開始擴(kuò)及到廣大市民群眾。當(dāng)然需要注意的是,在近代上海,百貨公司的主體消費(fèi)人群仍是女性。這里就不得不提到摩登女郎的出現(xiàn)。

摩登女郎(Modern Girl)是20世紀(jì)初由西方社會起源的一種新社會人群或者文化現(xiàn)象。在西方社會中,摩登女性的出現(xiàn)與兩大因素密不可分,其一就是作為中產(chǎn)階級的職業(yè)婦女或稱職場麗人(Office Lady)群體的出現(xiàn)。隨著西方社會工業(yè)化的進(jìn)展以及婦女受教育水平的普遍提高,越來越多的辦公室工作向女性開放。這一職業(yè)婦女群體在從家務(wù)活中解放出獨(dú)立意識的同時,也相應(yīng)地獲得了經(jīng)濟(jì)獨(dú)立。她們希望“過上自己的生活”,追求個性解放和自由。

那么到底怎樣是“過上自己的生活”呢?影響摩登女性的第二個因素——消費(fèi)主義就粉墨登場了。傳統(tǒng)的消費(fèi)基于日常需要,而消費(fèi)主義基于心理欲求。日常需要很容易滿足,心理欲求卻可以在營銷的刺激下無邊無際。對消費(fèi)市場嗅覺靈敏的工商界很快就注意到了這股新消費(fèi)群體的購買力。大量服裝商、化妝品等百貨零售廠商為了攫取巨額利潤,需要借助公眾輿論,引導(dǎo)這一群體的消費(fèi)欲求,消費(fèi)主義意識形態(tài)就此創(chuàng)造。

正是廣大女性消費(fèi)者引導(dǎo)著上海百貨公司的摩登消費(fèi)文化。在日常工作之余,受過新式教育的女性顧客多的是老同學(xué)、新知己你來我往。大家一道吃飯、姐妹們一起到百貨公司內(nèi)附設(shè)的大小餐廳內(nèi)喝下午茶,然后邊搓牌邊商議著下個禮拜的慈善賑災(zāi)會是自己表演還是請人來得好;“也許偶爾也會提到去年夏天去川沙高橋海濱的浴場游泳,用篩子除去了夾雜的小石子之后的沙子,踩上去可真是舒服,縱目遠(yuǎn)望,潮漲潮落,水天茫茫,不免想起這時節(jié)應(yīng)該要去百貨公司看看新款的泳衣是不是已經(jīng)擺出來了,真盼著夏天快點(diǎn)來啊等等。” 尤其要指出的是,四大百貨公司內(nèi)首先使用的空調(diào)、電梯,以后成為城市商業(yè)綜合體的標(biāo)配和基本條件,數(shù)九寒天、炎夏酷暑,許多人借購物名義到百貨公司內(nèi)孵空調(diào),買好商品,再到茶室、咖啡館去坐坐,一天就過去了。

當(dāng)時的時尚雜志也廣泛傳播渲染這樣的摩登消費(fèi)情境,“(她們)放下話筒,對著鏡子把新燙的頭發(fā)梳梳整齊,三七分的頭路很是整齊,妝是不想化了,就噴點(diǎn)兒香水吧,換上昨天剛從云裳定做拿回來的改良旗袍,心情便有幾分興沖沖的了。前幾天電臺里還在說,即將開張的新新百貨公司里有一種新的廣告噱頭:在六樓的一個玻璃柜里放一臺收音機(jī),這樣顧客就可以一邊購物一邊聽到著名歌星的演唱了,待會兒可要看看清楚,是不是真的那么好白相。”仿佛百貨公司就是一個摩登都市的夢幻消費(fèi)天堂。

也正是在女性顧客的引領(lǐng)下,百貨公司所售賣的商品中,尤以化妝品所起到的功效和助益堪稱第一。有一則統(tǒng)計可以顯示上海摩登女性對于化妝品的旺盛購買力,據(jù)1934年8月7日的《申報》報道披露,“最近國際貿(mào)易局發(fā)表,我國婦女化妝用品,脂粉香水等的入口,半年來計劃達(dá)八十五萬,較之去年度一百五十萬之?dāng)?shù)”,僅6月份香水脂粉進(jìn)口即“合國幣十四萬四千零四十元;而時髦婦女用限服裝四端之花邊,其數(shù)益覺可驚,總核本年六個月進(jìn)口,為國幣五十七萬七千九百六十二元。”這則統(tǒng)計甫一公布,即被公眾輿論斥為不知國難的奢靡。一篇文章就對摩登女性對化妝品的癡迷大加呵斥,“專門在服飾上弄花樣的婦女,我們是感到討厭的。”“化妝如果用的不當(dāng),就是說過于浪費(fèi)了。并且我們也應(yīng)該用國貨。但是一般崇尚摩登的婦女,卻以為洋貨好。國貨不好。”

四大百貨公司的化妝品部還設(shè)有化妝室,以備顧客化妝之用,并設(shè)有女美容員,專門指導(dǎo)顧客化妝術(shù)。尤其是先施百貨還專門附設(shè)有化妝品工廠,“所出諸品,以花露水、生發(fā)油、雪花膏、牙粉為大宗,其余化妝香品及果子露附焉”,可謂前店后廠模式的開山鼻祖。而上海的現(xiàn)代化,走的正是這樣一條典型的消費(fèi)與生產(chǎn)互相依存、互相促進(jìn)之路。

永安公司則是舶來化妝品的大本營,長期經(jīng)銷法英美等國著名品牌的化妝品。據(jù)1931年12月15日《申報》報道,永安公司新近從法國進(jìn)口的化妝品達(dá)萬余種,其中最有特色者,為巴黎道士各廠出品之愛情花香水,每套售價375元,此次上柜是這款巴黎香水亞洲之行的首秀。而《大公報》在1948年10月的報道描述了南京路上市民搶購化妝品的情景:“搶購風(fēng)潮未退,顧客清晨等候店鋪開門,綢布呢絨等貨頓時售罄,百貨店營業(yè)額比平時要增加三四倍到十多倍,南京路四大百貨公司貨物種類已殘缺不全,……永安公司樓下手帕部和化妝品部為女客搜購的最大目標(biāo),玻璃柜窗中的樣品,已所剩無幾,較高貴的化妝品也完全絕跡。”可見,化妝品確實(shí)是近代上海百貨公司最為熱銷的商品。

為了應(yīng)對服務(wù)好廣大的女性消費(fèi)者,提升顧客客戶體驗,百貨公司也相應(yīng)的大量雇傭女職員、女店員,并打造屬于自己公司的明星店員。以至于當(dāng)時甚至有輿論認(rèn)為百貨公司招待員。表面上是種正當(dāng)?shù)穆殬I(yè),但實(shí)際上“這些女招待員被當(dāng)作引誘顧客的商標(biāo)”。而且百貨公司女職員每天工作時間長達(dá)10個多小時,極為辛苦,而工資收入則甚為微薄。據(jù)說有一家百貨公司中,全體六七百職員中間,“四分之一是月薪三四元的練習(xí)生,二分之一是月薪八元至十元的普通職員,就是說,這公司中四百五十個職員,每月薪水不到四千五百元。四分之三的職員,平均薪水每人每月不過十元。”可見百貨公司職員薪水之低。雇傭女店員,在今天看來,是對女性的無情消費(fèi)與剝削,不過以歷史的眼光看,無意中也促進(jìn)了女性的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立,增加了她們自我謀生的出路。

應(yīng)當(dāng)承認(rèn),百貨公司所呈現(xiàn)的巨大的城市公共空間,給予普通人強(qiáng)烈的視覺震撼。作家白先勇在回憶自己的童年經(jīng)歷時,曾寫過這樣的一段文字:“南京路上的四大公司——永安、先施、新新、大新,像是四座高峰隔街對峙,高樓大廈密集的地方會提升人的情緒,逛四大公司,是我在上海童年時代的一段興奮經(jīng)驗。永安公司里一層又一層的百貨商場,琳瑯滿目,色彩繽紛,好像都在閃閃發(fā)亮。那是個魔術(shù)般變化多端層出不窮的童話世界,就好像永安公司的‘七重天’,連天都有七重”。

當(dāng)時,商場的內(nèi)部基本都裝配有空調(diào)、電梯等設(shè)備,大新公司的自動扶梯更是開中國風(fēng)氣之先。可以認(rèn)為在1930年代,閃爍著五彩霓虹燈的百貨公司幾乎就是夜上海的代表。同時也是這些百貨公司塑造了摩登上海的不夜城景觀和城市天際線。百貨公司的櫥窗也讓整個城市的街景增色不少,以至于都市的街道成了一道風(fēng)景,成為許多人旅行的參觀景點(diǎn),儼然成為當(dāng)年的網(wǎng)紅打卡地。

作為城市巨型公共空間的百貨公司除銷售商品外,還提供了洗浴、游樂、歌舞、餐飲等各類娛樂消費(fèi)服務(wù),其實(shí)質(zhì)與今日的城市大型商業(yè)綜合體(commercial complex)別無二致,可謂一脈相承,異曲同工。如先施公司建造于1919年的浴德池,營業(yè)面積達(dá)1200平方米,是當(dāng)時首屈一指的大型浴場。先施公司的4層和5層是餐廳(名為“東亞又一樓”,提供“中西大菜、經(jīng)濟(jì)小酌、咖啡茶點(diǎn)、名貴粵菜”)和旅館(即著名的東亞旅館),成為當(dāng)時高官、富商、富裕家庭子弟們競相租住的地方。

先施公司的6至7層是游藝場,除了茶室、餐廳外還有劇場等,被稱為十里洋場的“銷金窟”。先施百貨將在其商場內(nèi)興建的游藝場命名為先施樂園,“先施樂園”等集百貨、娛樂、餐飲、休閑等于一身,這已經(jīng)非常接近與現(xiàn)在的“Shopping Mall”經(jīng)營模式。樂園在浙江路門有電梯可乘至屋頂,這在當(dāng)時甚為罕見。不少游客除了看戲外,就是買張電梯票,升降一次,體驗穿梭之感。園內(nèi)百戲雜陳,弦歌傳街,“有蘇灘、木灘、大鼓、京劇以及魔術(shù)等演出劇目,與當(dāng)時附近的樓外樓、天外天、新世界、大世界等游樂場相抗衡。”

前面提到的大新公司的“天臺十六景”也是如此,據(jù)稱大新公司的屋頂游戲場每天可接納游客約2萬人次。而永安公司附設(shè)的大東舞廳,則開創(chuàng)了商業(yè)與娛樂結(jié)合的先例。

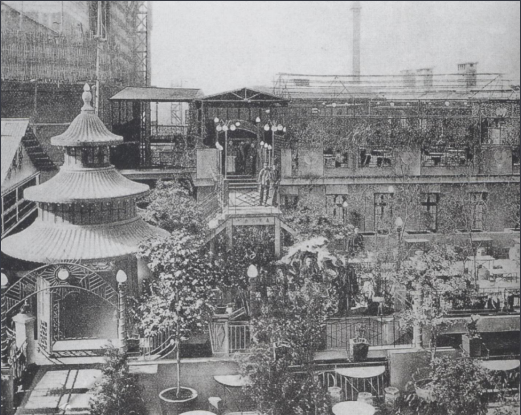

俯瞰南京路,新新、大新公司的屋頂游樂場清晰可見

先施公司頂樓樂園

為了吸引顧客,新新公司則獨(dú)辟蹊徑開設(shè)了一家被稱為“玻璃電臺”的廣播電臺,就設(shè)在新新公司的六樓,電臺四周都是玻璃墻,顧客通過玻璃可以看到里面的播音,可以看到平時難得一見的名演員和名主播。廣播內(nèi)容除了新聞、音樂之外,還日夜不停地為新新公司及其商品大做廣告。來這里的顧客可以一邊購物,一邊觀看播音和演出的情形。電臺這一招果然管用,喜歡新奇的上海人一傳十,十傳百,紛紛相邀前來光顧。

而作為后起之秀的大新公司則主打普及市民藝術(shù)鑒賞和審美情趣,當(dāng)時在四層特設(shè)畫廊,專供書畫家及其他藝術(shù)家展示其作品,隨著展覽業(yè)務(wù)的繁多,大新又在二層另辟專區(qū),承辦各類藝術(shù)展覽。

這種在百貨公司里經(jīng)營旅館、舞廳、游戲場的方式,被認(rèn)為是先施的獨(dú)創(chuàng)。華人自辦的百貨公司自此紛紛設(shè)立屋頂游戲場,這可以說是盡量利用宏大建筑空間的結(jié)果,游戲場內(nèi)的節(jié)目多半是中國各地方的曲藝表演;西式娛樂除了哈哈鏡、游戲機(jī)之外,最主要的還有電影、高爾夫球、射擊、彈子房等新式項目。這些百貨公司附屬的游樂場和屋頂花園被時人稱之為“公司樂園”。當(dāng)時很多游客都會選擇在游樂、看戲、觀影、觀景之后,順道逛逛商場,可謂當(dāng)年的一站式消費(fèi)購物體驗,因此促進(jìn)了商場營業(yè)額的增長,當(dāng)然也有購物后又去游玩的,總之相得益彰。

在制造摩登消費(fèi)文化的同時,近代上海的百貨公司也不可避免的卷入民族主義的時代漩渦中。到了民族危機(jī)日益深重的1930年代,不少大型百貨公司更是以“國貨”相號召作為提升銷售額的手段。譬如“先施公司日前舉行兒童國貨時裝表演,頗受各界女士贊許,定制者殊為眾多。”“南京路先施公司,昨日起請上海第一流舞星李妹妹等女士,舉行國貨廉美國貨時裝表演,參觀者異常擁擠。……堪稱現(xiàn)代女界之標(biāo)準(zhǔn)衣著,且原料采用國貨,含有提倡國貨意義。”

時代在不斷地變遷,消費(fèi)文化亦是潮起潮落。近年來結(jié)合城市更新理念的廣泛傳播,作為近代歷史建筑的老百貨公司煥發(fā)出了新的生機(jī)。2018年,通過增加連廊、頂棚、飛梯等設(shè)施,市百一店(前身即大新公司)大樓和東方商廈南京東路店合二為一,兩幢建筑之間的六合路覆以天棚,圍合成休閑場所。連廊上設(shè)有“小舞臺”,可舉辦露天演出,也可作為購物途中的停留點(diǎn),為市民提供從空中欣賞城市商業(yè)街區(qū)的獨(dú)特視角。

城市更新后的第一百貨商業(yè)中心

到了2023年的當(dāng)下。大疫之后的魔都上海正在積極努力尋回這座城市曾經(jīng)的初心和煙火氣,即摩登消費(fèi)文化。近百年來,以百貨公司這一巨型商業(yè)公共空間為載體,由其所制造的摩登消費(fèi)文化則進(jìn)一步塑造了上海市民群體的時尚性、現(xiàn)代性和世界意識,帶來了新的生活方式、購物體驗和交流方式,由此奠定了上海作為現(xiàn)代中國時尚消費(fèi)之都的重要地位。

(本文作者江文君系上海社會科學(xué)院歷史研究所副研究員)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司