- +1

聽說,你正在慢慢失去想象力

《魔戒》

20世紀30年代中期至40年代中期被認為是科幻作品的黃金年代,從這時開始,這個根植于想象力的世界開始大張旗鼓的擴展,科幻作品越來越在讀者腦海中占據(jù)重要位置。宇宙飛船,星際戰(zhàn)爭,外星物種,機器人開始在文字的世界中占據(jù)一席之地。也就是在這個時候,科幻迷們擁有了“機器人學三大定律”和“銀河帝國”。這些奇妙的故事在面世之初就獲得了巨大的成功,它們的壯闊和神奇吸引了大量信徒,被無數(shù)讀者追捧和喜愛。

但即使如此,在當時“科幻小說”始終被認為是一種“二流”的文字,只是一種供讀者尋找快樂和消遣的“類型小說”,甚至不能稱之為“文學”。喜歡看科幻小說可不是什么有品位的表現(xiàn)。當然,當時也有不少人為“科幻小說”這種尷尬的處境打抱不平,他們覺得由想象力驅使的文字不僅不比嚴肅文學遜色,說不定還要更好。其中一個年輕的女人對這件事尤為不滿,于是,她迅速行動起來,她希望能做出改變。

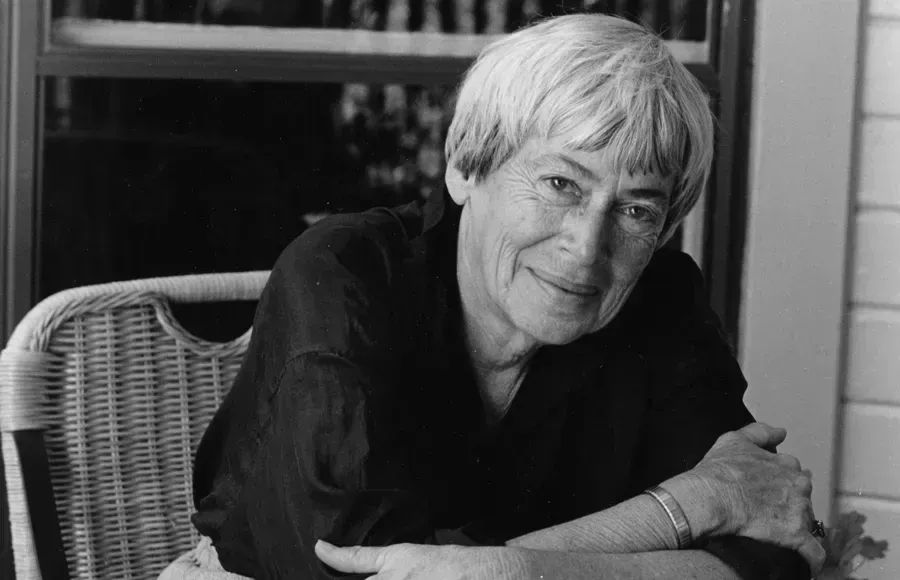

這個年輕的女人名叫厄休拉·勒古恩,她開始嘗試著給雜志社投稿自己寫的幻想小說,在嘗試之初,勒古恩需要面對一次又一次的失敗,但是這也沒法太責怪編輯,畢竟那個時候他們并不知道,厄休拉·勒古恩這個名字會在不久之后成為一道法力無邊的咒語,讓人們不得不在腦海中重新劃定文學的疆域。

本文引用內容來源自厄休拉·勒古恩的《我以文字為業(yè)》

01.

想象力比拇指更重要

提起科幻小說,厄休拉·勒古恩是一個繞不開的名字,她是當代美國文壇的傳奇人物,以“地海傳奇”系列和“海恩宇宙”系列聞名于世,她一生獲獎無數(shù),包括8次雨果獎,6次星云獎,24次軌跡獎,以及美國國家圖書獎等二百余項世界文壇大獎。其實她的成就并不需要用這些獎項證明,或許她腦海中的幻想世界早已跟你相遇過。勒古恩是最早發(fā)現(xiàn)“巫師學院”的人,比“哈利·波特”更早,她也是ABO世界觀的鼻祖,對非二元性別社會的想象,她提前整個世界半個世紀就已經(jīng)開始了。

在無數(shù)讀者和評論家眼中,勒古恩最吸引人的能力就是“創(chuàng)造世界”,在她的掌心里,有性別會流動的人,四人一組的婚姻模式,綠眼睛的女巫,失去平衡的魔法世界......

建造這些世界的工具只能是想象力,這也是陪伴勒古恩時間最久的東西。對她來說,在生活中,想象力是比拇指更加重要的東西。在她的散文集《我以文字為業(yè)》中,勒古恩這樣闡釋想象力:

“在我看來,想象力是人類最有用的工具,沒有之一。它的重要性可以跟能夠對握的拇指相媲美。我可以沒有拇指,卻無法想象自己失去想象力要如何生存。

我聽見那些贊同我的聲音。“對啊,對啊!”他們高喊。“創(chuàng)意和想象在商業(yè)中太有用了!我們重視創(chuàng)造力,我們重金懸賞!”在商業(yè)領域,“創(chuàng)造力”這個詞意味著生產(chǎn)出可應用于實踐環(huán)節(jié)從而謀取更多利潤的點子。這種由來已久的簡單化理解已經(jīng)把“創(chuàng)意”這個詞貶損到極致。所以我不再用它了,就讓資本家和學院派去濫用吧。但他們無法染指想象力。

想象力不是一種掙錢的手段。它在生意人的字典里沒有容身之處。它不是一種武器,盡管所有的武器都源自想象力,它們的使用或非使用都依賴于想象力,就像所有的工具及其使用一樣。想象力是心靈的重要工具,是思想的基本方法,是成為人和繼續(xù)做人的必由之路。

我們需要學習使用它,學習如何用它,就像對待其他工具一樣。孩子的人生從想象力開始,它就像身體、智力和語言能力一樣,對于人之為人來說至關重要,需要學習如何使用,學習如何用好。這樣的教學、訓練和實踐應該從嬰幼兒時期開始并貫穿一生。年幼的人類需要鍛煉想象,就像鍛煉身體與精神方面的所有生活必備技能一樣,鍛煉是為了成長,為了健康,為了能力,為了快樂。只要心智尚存,這種鍛煉就應該持之以恒。”

02.

勒古恩的假設——所有小說都屬于文學

但最開始,這些迷人的世界并沒有幫勒古恩叩開進入文學的大門,當時“想象力”還不是擊穿現(xiàn)實的合法工具。當勒古恩還是個孩子的時候就開始寫作,她曾把自己寫的幻想故事寄給當時最負盛名的科幻雜志《驚奇故事》。當然,在意料之中,她的稿子沒有被接收。而在意料之外,這樣的投稿,被拒絕,再次投稿,再次被拒絕的循環(huán),在勒古恩寫作生涯初期持續(xù)了很多年。

勒古恩被拒絕的原因絕非是她寫的不夠好,而是因為她寫的不夠“類型化”,不夠“主流”。當時的美國文壇仍處在海明威的影響下,大家青睞堅硬、沉重、有男子氣概的文學,嚴肅文學和現(xiàn)實主義題材在當時占據(jù)絕對的統(tǒng)治地位,大家一致認為,只有這些才算是一流的文學,真正的文字。而另一方面,作為“類型小說”的科幻小說也與主流文學所認可的男性氣概一脈相承,大家喜歡看“硬核”的東西。科幻小說往往要寫的夠酷,夠高科技,夠宏大才行。

“那些科幻故事,寫來寫去都是關于武器裝備和士兵,而且白人男主角總會挺身而出,最后征服宇宙。”而勒古恩的作品則完全在這些規(guī)則之外。編輯曾直白的跟她說“你寫的很好,但我們不太清楚你到底在寫些什么。”

《我,機器人》

相比于傳統(tǒng)意義上的“硬科幻”,勒古恩的作品要更為細膩、深邃,她甚至不愿意自己的作品被稱作“科幻小說”。如果要更準確的解釋,她的文字更像是一場場思想實驗,僅僅是植根于想象力的文學。為了打破人們腦海中對“類型文學”由來已久的偏見,勒古恩發(fā)表了著名的“勒古恩假設——文學是指全部現(xiàn)存的書寫藝術。所有的小說都屬于文學。”

在這篇文章中,她這樣說:

“在《紐約客》一篇關于文學和類型的文章中,阿瑟·克里斯托稱閱讀類型小說是一種“罪惡的快樂”。

我在博客中回應說,這個短語“成功地同時表達出自嘲、自喜和密謀串通的意味。當我說起自己罪惡的快樂,我坦白認罪,但同時我知道你也有罪,擠眼,我們這些罪人不可愛嗎?”

所以,文學是你需要在大學里讀的嚴肅玩意兒,而類型則是你為了快樂而讀的玩意兒,所以你感覺罪惡。可是不罪惡的快樂又是什么呢?真正的快樂可能來自任何一本小說,不管類別如何,這又怎么說呢?將文學作品與類型作品對立起來的問題在于,這種區(qū)分不同小說的方式看似合理,卻隱藏著某種不合理的價值判斷:文學高級,類型低級。這只是一種偏見罷了。

我們必須用一種更加智性的方式來討論文學是什么。許多學校的英文系已經(jīng)不再為捍衛(wèi)自己繞滿常春藤的象牙塔而擊落每一艘膽敢靠近的宇宙飛船。許多評論家意識到,大量文學正發(fā)生在現(xiàn)代主義現(xiàn)實主義(modernist realism)的神圣密林之外,然而,文學與類型的對立依舊牢不可破。在此情況下,虛假的文類價值判斷就會陰魂不散。

為了擺脫這種無聊的束縛,我提出一條假設:

文學是指全部現(xiàn)存的書寫藝術。

所有的小說都屬于文學。

這部小說是文學,那部小說是類型——這種區(qū)分方式會消失,隨之消失的是隱藏其間的價值判斷。精英將流行與商業(yè)并為一談的自命不凡、清教徒區(qū)分有道德的“高雅”快樂和有罪的“低俗”娛樂的自命不凡,這些偏見都會變得無關緊要,難以自圓其說。

厄休拉·勒古恩

如果批評家和教師們不再堅持認為只有一種文學才值得閱讀,就可以節(jié)省出更多時間去思考,文學能做哪些不一樣的事情,又是如何做的,在此基礎上,去思考為什么每一種類型中都有那么一些特定的作品,在過去幾百年中,在未來,比同類型中的其他大部分作品更值得閱讀。

因為這里存在真正的迷思。為什么某一本書能提供娛樂,另一本書令人失望,而這一本書則發(fā)人深省而又帶來長久的歡樂?什么是書的品質,什么讓一本好書好,一本壞書壞?

答案不是書的題材,不是書的類型。那么,又是什么呢?這就是好的批評,好的關于書的討論,一直以來要處理的問題。”

03.

科幻女王的私人書單

除了是一個迷人的書寫者之外,勒古恩還是一個充滿熱情的讀者,她寫過大量的書籍導讀、書評和作者評論,弗吉尼亞·伍爾夫、萊姆、瑪格麗特·阿特伍德、卡爾維諾、薩拉馬戈,這些我們熟悉的名字都被她銳評過,她尤其善于挖掘我們熟悉的故事或作者身上寄存的幻想。下面讓我們一起看看這位科幻女王的私人書架。

弗吉尼亞·伍爾夫——《奧蘭多》

“有用的模式可能會在遠離科幻類型的地方被發(fā)現(xiàn)。我就通過閱讀永遠具有顛覆性的弗吉尼亞·伍爾夫學到了很多。

我在十七歲的時候讀到了《奧蘭多》。那個年紀的我對它只是一知半解,卻清楚地意識到一件事:伍爾夫想象出了一個與我們自己的社會截然不同的社會,一個全然異樣的世界,并令其栩栩如生。我想象那些伊麗莎白一世時代的場景,想象冬天冰封的泰晤士河。當我閱讀時,仿佛身臨其境,看到篝火在冰上熊熊燃燒,感覺到五百年前那個時刻帶來的不可思議的陌生感——被帶往一個完全的別處的那種真正的戰(zhàn)栗感。

她是如何做到的?通過精確而具體的細節(jié)描寫,沒有詞匯堆砌,沒有解釋說明:生動形象、精挑細選的意象,讓讀者的想象力去填充那畫面,目睹它變得鮮明而完整。”

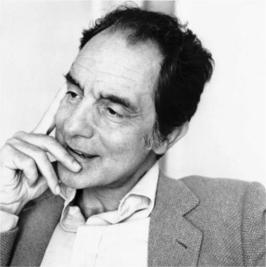

伊塔洛·卡爾維諾——《宇宙奇趣全集》

“我最喜歡的夏日讀物,要么是一本厚實美妙的長篇小說,可以躺在床上翻閱,沉浸其中,要么是許多美妙的短篇故事,像一籃夏天的水果,可以每次從中撿一兩個吃,充分品嘗。而這本來自伊塔洛·卡爾維諾的書,正是這樣的一大籃短篇故事——油桃、杏子、桃子、無花果,應有盡有。

卡爾維諾的奇談用科學、時間、空間和數(shù)字玩文字游戲;而在其中一些奇談中,游戲就是一切。一位熱愛游戲的讀者,一位或許對維特根斯坦或艾柯著迷的讀者,會發(fā)現(xiàn)《時間與獵人》中的奇談特別有趣;而那些被人必有一死困擾的讀者,可能會感覺這些故事因過于極端的抽象而干癟乏味。然而卡爾維諾的想象力,其過人之處正在于極端。在《追殺》(“The Chase”)中,他是如此開門見山(cut to the chase),殺手追逐被殺者的過程不再是一部驚悚電影的高潮片段,而是整個故事——世界被縮減為一條高速公路,情緒被縮減為懸念,完全沒有任何上下文或者人物性格刻畫,仿佛整個過程都完全來自臆想。

這些故事的主題五花八門,直到空間和時間的盡頭,而溫暖和幽默則通過各種縫隙、怪事和技巧滲入其中。卡爾維諾輕快、干練、清晰的行文以光年為尺度翩翩起舞,描繪出一幅幅樸實而生動的畫面。譬如關于沙丁魚的比喻;譬如居住在地球內部的人頭頂上的石頭天空,“有時候,一道熾熱的痕跡曲曲折折穿過黑暗:那不是閃電,而是一條燒熱的金屬沿著礦脈蜿蜒而下。”

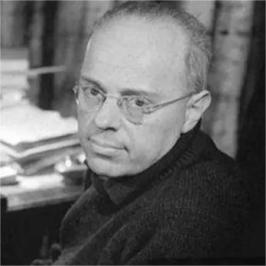

斯塔尼斯瓦夫·萊姆——《索拉里斯星》

“對許多美國人來說,1972 年上映的塔可夫斯基的電影《飛向太空》,很不幸地掩蓋了這本書的光輝。那是一部思想深邃的美麗電影,但我認為它在思考的廣度和道德的復雜性無法與小說媲美。實際上,盡管萊姆濃墨重彩地描繪出覆蓋整顆索拉里斯星的海洋創(chuàng)造出的各種奇怪形狀,讓人聯(lián)想到皮拉內西刻畫的那些超自然的建筑,或者埃舍爾版畫中的博爾赫斯式世界觀,但這本書不應該以電影的方式解讀,因為它從根本上不是以視覺,甚至不是以感官的方式被構思出來的。它歸根結底是一部關于心智的作品,一部關于心智運作方式的作品。

在1970年美國版《索拉里斯星》的后記中,達科·蘇恩文——彼時少數(shù)能夠欣賞萊姆的英語世界批評家之一——頗為敏銳地提出了一種或許最具揭示性的文學類比,將這部小說稱作十八世紀“哲理小說” (conte philosophique)的變體。這個術語是極為準確的描述,也為本書提供了一種有用的解讀路徑。

他(萊姆)的敘述迅速營造出一種混亂、神秘、緊張、懸疑的氣氛。第一章,主人公抵達索拉里斯星,這部分充滿震驚與暗示、一閃而過的恐怖、顯而易見的幻覺、無法解釋的事件和神秘的行為。這些謎題的含義在整本書中逐漸發(fā)展,走向結局,本該像偵探小說一樣,最終為讀者提供理解真相、解決謎題的強烈而簡單的滿足。然而,所有這些解決方案卻依然處于未解決的狀態(tài):因為這些解釋僅僅提供了一些暗示,讓我們瞥見更深層次上的更多秘密。小說展示的是人類的理解力沒有能力抵達知識的最終階段;或許這也意味著,人類的理解力最多只能理解自身,卻對自身之外的東西一無所知。

作為控制論和信息理論的早期專家,萊姆在《索拉里斯星》中創(chuàng)造了一種極其精妙的敘述結構,以此來展示追尋理解的渴望如何遭遇挫折。這些緊湊、生動、清晰且充滿暗示的文字,引領我們穿過狂亂、意涵豐富、連續(xù)不斷的意象,一個理論接著一個理論,一個問題接著一個問題,最終卻只抵達了一片由語言構成卻又無言的沉默。”

相關推薦:《技術大全》[波] 斯塔尼斯瓦夫·萊姆 著

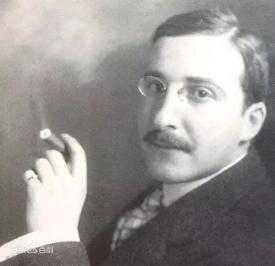

斯蒂芬·茨威格——《幻夢迷離》

“這本書是茨威格作品中的異類。他的名聲主要建立在高度“心理”的傳記作品之上,其次是那些高度緊張,甚至有些過火的長篇小說。《幻夢迷離》在他有生之年未能出版,或許甚至未能完成。很清楚的是,小說大部分是在 1930 年代寫成的,之后他帶著手稿逃離納粹統(tǒng)治,前往巴西,或許在那里繼續(xù)創(chuàng)作,直到他 1942 年與妻子相約一起自殺。四十年之后,該書的德語版出版,又過了三十年,英語版才出版。

但它一點也不過時。沒有任何自我呈現(xiàn)的刻意姿態(tài);語言直白、精確、細膩、有力。故事的流動處于完美控制之下,時而纏綿,時而輕快生動。一位期待按部就班的解說和描寫段落最終一定會走向某個“老派”解決方案的后現(xiàn)代讀者,一定會大吃一驚。這本書完全沒有結尾,或許是因為還沒有寫完,或許是因為茨威格對它的概念從根本上是曖昧不清的。書中對于道德衰敗的呈現(xiàn)是無情的、準確的、純粹的。這遠遠超出了憤世嫉俗的范疇。它就和陀思妥耶夫斯基一樣非理性,且無從回答。”

國寶級幻想小說家難得一見的非虛構合集——作為“科幻新浪潮”時期當之無愧的頂流,勒古恩以“地海傳奇”“海恩宇宙”系列聞名于世;但少有人知的是,她還幾十年如一日地進行書評創(chuàng)作與公開演講,縱談文學現(xiàn)狀,教導我們如何閱讀、如何思考,以一位公共知識分子的姿態(tài)進行言說和創(chuàng)作。

閱讀 寫作 批評 行動 一部勒古恩“思想自傳”—— 在六十八篇文章中,勒古恩以最大的篇幅回顧了那些曾給她啟發(fā)的作者,其中不乏通常被認為是嚴肅文學代表的伍爾夫與博爾赫斯,也包括在世時從未得到公正對待的同代人菲利普·迪克;既可追溯到赫胥黎的《美麗新世界》,也有關注并不肯以科幻作家自居的當代巨匠阿特伍德和她的《洪水之年》。

原標題:《聽說,你正在慢慢失去想象力》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司