- +1

今年最大IPO來了:先正達,估值3000億

一個農業巨無霸IPO要誕生了。

投資界-天天IPO消息,近日,先正達集團首次公開發行獲上交所上市委會議通過。這一次,先正達擬募集資金共650億元,創下A股市場過去13年募資最大規模IPO記錄,按此計算估值達3250億元。

追溯起來,這原先是一家瑞士公司,2000年時由兩大制藥巨頭諾華和阿斯利康的農業化學部門合并而成。2017年,先正達被中國化工以430億美元收購,成為中國最大一筆海外收購案。時至今日,先正達的業務遍及全球,業務覆蓋農藥、化肥、種子等等,其中種子業務全球第三,2022年總營收達2248億元。

一家農業公司成為今年A股最大IPO,讓人震撼。或許正如中國人的樸素觀念,“民以食為天”。須知道,農業攸關糧食安全。

從瑞士到中國,最大農業IPO來了

起源于瑞士,先正達卻在中國上演著頗具傳奇色彩的故事。

那是2000年初,阿斯特拉捷利康的農化業務、諾華的作物保護和種子業務分別從原公司中獨立出來,組建成一個新的農業公司——Syngenta(先正達)。來自歐洲,Syngenta由兩個相異詞根組成,含義是“讓人們匯聚到一起”。

而先正達與中國的故事,要從一個并購案說起。

時間回到2015年之前,全球農化和種子市場一直由美國孟山都、瑞士先正達等“歐美六巨頭”瓜分天下,作為農業大國,中國在這一領域卻顯得較為落后。這一年,全球農化行業出現大規模重組整合,先后出現了陶氏杜邦對等合并,拜耳收購孟山都兩大合并重組事件。目睹這一幕,中國化工集團出手了。

然而,彼時先正達已經是全球第一大農藥、第三大種子農化高科技公司,美國百年老企業孟山都早已虎視眈眈,收購難度可想而知。在整個收購進程中,前有美國、歐盟等各國的反壟斷機構、投資審查機構對中國提出的并購案進行反復審查;后有國內對先正達轉基因作物的質疑風波,并購進程舉步維艱。

即便如此,中國化工集團最終擊敗孟山都,拿下了先正達。2017年,中國化工集團斥資430億美元正式收購瑞士先正達,這筆耗時16個月的交易塵埃落定,一舉震驚世界。

這是中國歷史上最大規模的一場海外并購,自此,美國、歐盟和中國“三足鼎立”的全球農化行業格局形成,中國在農業賽道上,終于有了名字。

不過擺在先正達面前的挑戰并不輕松。首先是主業市占率不高,種子市場更是不足1%;此外,中國化工集團在收購先正達后財務杠桿增高,拖著沉重的債務,已經連續三年虧損。

很快,管理團隊做出了又一個嘗試。2018年,中化集團(Sinochem)、安道麥(ADAMA)和先正達(Syngenta)組成“SAS聯盟”。隨后在2020年年初,一則重磅消息流出:中國化工集團與中國中化集團的農化板塊重組,先正達集團有限公司正式誕生。幾大企業強強聯合下,這家巨無霸農業公司在中國平穩地走完了過渡期。

然而重組之后,先正達的上市之路依然幾經坎坷。2021年6月,先正達首次官宣,擬申請在上海科創板上市,并提交了申請及首份申報材料,緊接著先后完成了三輪問詢,并進行了多次財務資料更新。

然而在問詢完成后,IPO卻遲遲不見動靜,公司開始了長達一年的等待。到了今年3月,就在先正達集團過會前夕,科創板上市會議卻臨時取消,公司撤回了上市申請,轉而尋求登陸主板。此后的IPO進度直線拉滿,5月19日,上交所開始受理先正達的主板上市申請,6月16日過會,從正式受理到過會,先正達僅用了28天。

若追溯公司的前身,先正達的歷史已經超過250年,歷經滄海桑田,如今這家巨無霸IPO終于要來了。回望過去,這也是中國農業艱難崛起的一縷縮影。

一個巨無霸如何長成

年入2000億,種子業務全球第三

先正達何以憑什么撐起最大IPO?

翻開招股書可見,先正達由四個業務單元組成——先正達植保、先正達種子、先正達集團中國和安道麥,相對應的,主營業務涵蓋植物保護(即“植保”)、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,同時還從事現代農業服務。在這些并不感性的賽道上,先正達幾乎都做到了行業頭部。

這里有一組最為直觀的數據:2021年,先正達集團在植保、種子、作物營養行業都位列全國第一,在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處于領先地位。

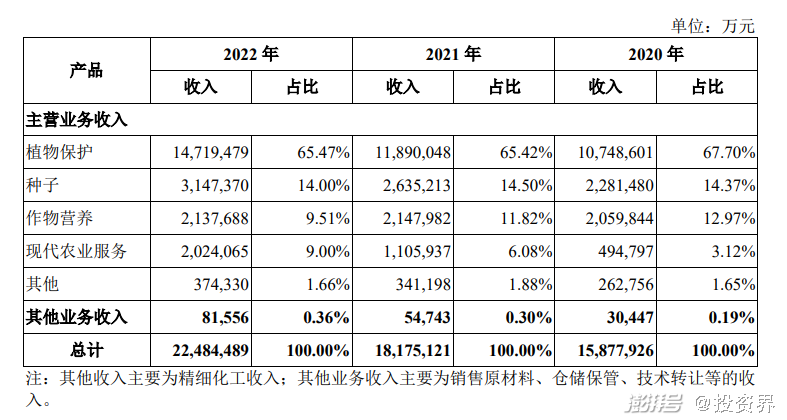

經營業績如何?根據招股書披露,2020年度至2022年度,先正達主營業務收入分別為1585億元、1812億元及2240億元,年均復合增長率為 18.9%;毛利率分別為 33.79%、33.35%及 32.57%。近五年來,先正達的營收、凈利都保持著高增態勢。

這之中,植保和種業占據了先正達營收的最大兩個部分,三年平均占比分別超65%和14%。尤其在堪比芯片的賽道——種業,招股書披露,先正達集團是業內擁有最豐富的種子產品組合的公司之一,先正達種子在400余條產品線中擁有6000余種具有自主知識產權的種子品種;集團具有自主生物技術研發能力、新一代生物技術在研項目、涵蓋所有主要商業品種的種質資源庫。

而這離不開每年在研發上的大量投入。在2020年至2022年三年內,公司研發投入分別為102.77億元、113.68億元和127.69億元,占收入比重分別為6.47%、6.25%和5.68%,每年平均研發人員占員工總數的比例接近15%。

其中,在種子方面,全球擁有三千多名專家專注于育種技術和生物技術創新,有超過100個育種和種質改良中心;植物保護方面,全球的兩千五百余名專家致力于化學、生物等多個領域的農業技術創新。即便如此,招股書仍然表示,公司正面臨著研發人才稀缺的挑戰。

與此同時,先正達也面臨著其他挑戰,首先是融資結構和渠道相對單一。截至目前,先正達集團在一級市場還沒有任何公開融資,招股書也坦露,缺乏公開市場權益融資渠道已經成為公司進一步發展的重要制約因素,相較國際大型已上市農業科技公司,先正達融資手段相對有限。而此次IPO正是優化融資結構的手段之一。

此外,正如招股書所言,由于先正達集團體量龐大,業務覆蓋全球超百個國家和地區,經營管理難度也相對較大,而特定國家地區政治或經濟不穩定等地緣政治因素,同樣是先正達集團的一大難題。

先正達一直通過“買買買”來拓展四大業務,已經收購了多個領域中領先的農業公司。包括瓦拉格羅和尼德拉種子,以及中國的輝豐股份植保業務,還通過在美國和歐洲的多項收購,進一步優化蔬菜和花卉種子的產品組合與業務范圍。根據招股書披露的規劃,未來先正達還將持續尋找收購機會,不斷拓展業務版圖,推動中國乃至全球的農業行業整合。不過,多筆并購也一定程度上增加了先正達的債務壓力。

根據披露,此次IPO計劃募資金額達650億元,這一數字也讓先正達成為繼中國農業銀行后A股13年來規模最大的IPO。

投資人走進田野

透過先正達,我們看到中國廣袤的農業賽道。

曾幾何時,中國VC對于農業項目避而不及。一位VC大佬曾在公開場合直言不投農業,“如果農業有錢賺,那為什么還會有農民工?”長期以來,農業因為周期長、見效慢、風險高,資本鮮有進入。

但這兩年,情況正在發生變化,來自農業領域的融資事件不斷涌現,投資人集體走進田間地頭看項目。

“中國農業還在初始階段,但這是一條跟芯片一樣著急的卡脖子賽道”。去年一位投資人的分享言猶在耳。“農業產業鏈很長,最上游是種業、農藥、化肥等農業科技;中游是農業生產,就是種植養殖;下游就是農產品加工而成消費品。”國投創益投資團隊負責人馮越曾介紹。

其中,種業是農業關鍵一環——如果說芯片關系到制造業安全,那么種子則關系到糧食安全。在投資人看來,種業就是農業科技的塔尖和核心。

簡單來說,我們吃到的米飯、水果、蔬菜、豬牛肉禽等,都是經歷過千萬次育種,被改良出來最終版本。2021年,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》全文正式發布,其中生物育種位列八大核心攻關技術。

此外,農業科技化也是VC們重點關注的方向。IDG資本合伙人過以宏曾表示,智慧農業是大勢所趨。隨著土地集約化發展,AI與IoT技術在農業領域的持續落地,以及新一代農人的興起,智慧農業已經具備了發展的土壤。農作物數字模型對實際種植效果增益顯著,海外已經跑出了頭部數字化農業公司。

此前高瓴創投方面也曾分享,作為覆蓋農業、環境、氣候、大數據等多領域的交叉學科,農業數字化的壁壘極高,需要有綜合研究能力的團隊多年積累與深耕,在獲取全面、扎實、可靠的農業數據基礎上,根據實際情況不斷調整與迭代模型。比如小麥、玉米、水稻種植等的數字化模型開發和推廣落地,就大幅提高了農業生產中的產能以及確定性。

農業賽道隱隱爆發。一位不愿具名的投資人分享自己的看法:正如先正達拿下天價估值,農業賽道攸關糧食安全,將在A股一段時期內享受較高估值溢價,所以我們看到,國內大部分頭部機構都出現在了農業賽道上。

但更重要的意義在于,做好農業,守護的是億萬中國人的飯碗。引用一位創業者的感慨:“科技未必只有星辰大海,還有田間地頭。”

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司