- +1

項(xiàng)飆x袁長庚:“這份工”背后,是社會(huì)對(duì)人的想象

人類學(xué)家項(xiàng)飆差點(diǎn)就成了一名工人。

1980年代中后期,初中畢業(yè)的項(xiàng)飆除了升學(xué),還有另一個(gè)選擇——上技校。那是一個(gè)讀中專技校比上高中更吃香的年代,少年項(xiàng)飆對(duì)讀書沒有什么執(zhí)念,他形容自己那時(shí)讀書“還可以”,但是被大人告知“沒有潛力”,讀了高中也不知道能不能考上大學(xué)。

但是項(xiàng)飆希望報(bào)考的陶瓷廠技校當(dāng)年沒有招生,項(xiàng)飆上了高中。高中時(shí)項(xiàng)飆顯示出了讀書的潛力,在1990年被保送到了北京大學(xué),他選了社會(huì)學(xué)系。在北大,項(xiàng)飆花六年時(shí)間實(shí)地調(diào)研了北京城鄉(xiāng)邊界的“浙江村”。這本《跨越邊界的社區(qū):北京“浙江村”的生活史》第一批印刷時(shí),沒賣出去兩千冊(cè),而如今已成為一部世界范圍內(nèi)的人類學(xué)經(jīng)典。

上世紀(jì)末,項(xiàng)飆去牛津讀了人類學(xué)博士,而后留校任教。現(xiàn)在的項(xiàng)飆生活于德國,任馬斯克·普朗克社會(huì)人類學(xué)研究所所長。

在接受媒體采訪時(shí),項(xiàng)飆的表達(dá)顯示出其縝密的學(xué)術(shù)思考,常常發(fā)人深省,刺痛時(shí)代神經(jīng)。例如“附近的消失”“內(nèi)卷是一種不允許失敗和退出的競(jìng)爭(zhēng)”“中國人像蜂鳥,振動(dòng)翅膀懸在空中”。這位70后人類學(xué)家因此被中國大眾所熟知。

而另一位80后人類學(xué)家?guī)缀鯊奈磳?duì)工作有過搖擺。

現(xiàn)任云南大學(xué)社會(huì)學(xué)系副教授的袁長庚早就清楚了自己的學(xué)術(shù)志趣,毫無懸念地一直讀到了博士。在南方科技大學(xué)任教的五年中,袁長庚給理工科學(xué)生開設(shè)“理解死亡”“身體與情感”等通識(shí)類課程,成為“人類學(xué)網(wǎng)紅教師”。

袁長庚的漫長求學(xué)之旅以及同當(dāng)代大學(xué)生打交道的工作,讓他見證了80后至00后的擇業(yè)狀態(tài)與就業(yè)環(huán)境。2022年,袁長庚離開了寫滿奮斗意味的深圳,來到春城昆明。他給自己的簡(jiǎn)介是“文化人類學(xué)博士,現(xiàn)居昆明,忙時(shí)教書,閑時(shí)養(yǎng)貓”。

時(shí)間來到2023年,年輕人的就業(yè)環(huán)境變得更為復(fù)雜。內(nèi)卷、996、脫不下的長衫、985廢物等等,成了他們表達(dá)無奈和自嘲的新語匯,而這些詞匯背后折射的,是當(dāng)下年輕人對(duì)工作的某種共同的焦慮。人類學(xué)者會(huì)如何回應(yīng)年輕人的這種焦慮?

2023年6月16日,澎湃研究所邀請(qǐng)了項(xiàng)飆與袁長庚,兩位人類學(xué)者與當(dāng)代青年面對(duì)面聊了聊工作。這是2023數(shù)字原野計(jì)劃的特別場(chǎng)活動(dòng)。2022年,澎湃新聞與騰訊公司聯(lián)合發(fā)起數(shù)字原野計(jì)劃,旨在匯聚數(shù)字社會(huì)研究學(xué)者,尤其是青年學(xué)者,共同探討數(shù)字技術(shù)影響之下的關(guān)系變革、經(jīng)濟(jì)變化與時(shí)代變遷。

屏幕中的項(xiàng)飆坐在他德國哈雷的辦公室中,身著紅色的毛衣和牛仔藍(lán)的圍巾,發(fā)型不拘一格,看上去有些嬉皮。但開口便盡顯學(xué)者風(fēng)范。他總是能快速進(jìn)入到思考的狀態(tài)里去,眼睛向上看著,仿佛在和大腦進(jìn)行著信號(hào)傳輸。

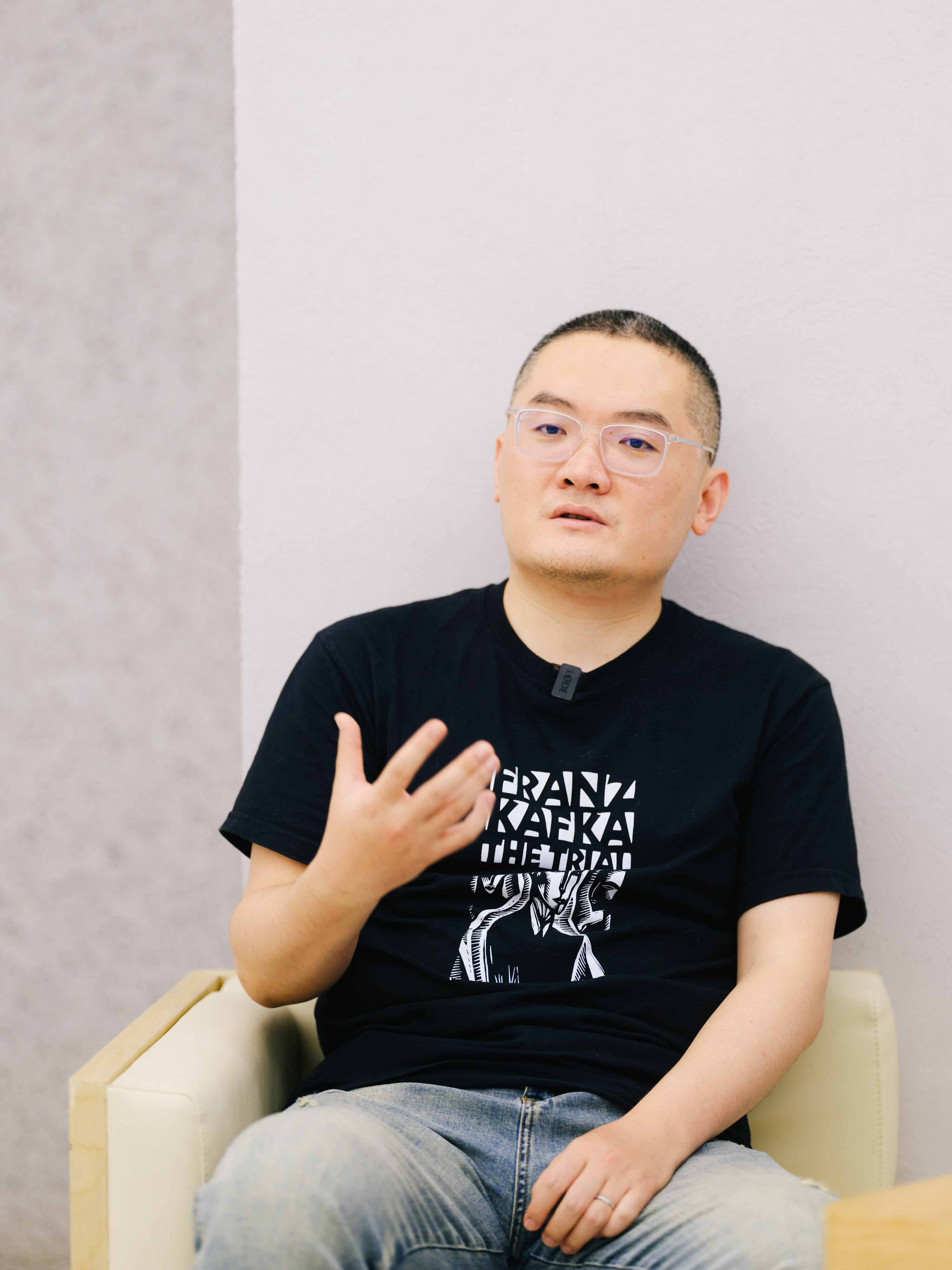

袁長庚從云南飛來了上海的現(xiàn)場(chǎng),他留寸頭,穿印著卡夫卡的黑色T恤、牛仔褲和帆布鞋,和媒體中的形象一樣,揚(yáng)著下巴,很少出現(xiàn)嘴角上揚(yáng)的討喜神情,像一個(gè)不服氣的朋克青年。

雖然袁長庚喜歡用“吹牛逼”這個(gè)詞來自我調(diào)侃,但隨著活動(dòng)的進(jìn)行,聽眾不難感受到,這是一場(chǎng)極其嚴(yán)肅而又真誠的對(duì)談。

6月16日“我的這份工作”對(duì)談現(xiàn)場(chǎng) 澎湃新聞?dòng)浾?nbsp; 周平浪 攝

對(duì)談現(xiàn)場(chǎng) 澎湃新聞?dòng)浾?周平浪 攝

考公求穩(wěn)行得通嗎?考試成為生存方式,但穩(wěn)定背后有不確定性

在項(xiàng)飆讀書的上世紀(jì)八九十年代,大學(xué)畢業(yè)的年輕人不會(huì)削尖了腦袋往體制內(nèi)鉆。在他的印象中,當(dāng)時(shí)的年輕人會(huì)覺得體制外機(jī)會(huì)更多,雖然有點(diǎn)不穩(wěn)定,但是外面有奔頭,也有趣。正像1980年代末的歌曲《外面的世界》里唱的那樣,“外面的世界很精彩,外面的世界很無奈”。雖然有無奈,但總的來說,年輕人還是滿懷憧憬。

袁長庚本科畢業(yè)時(shí),是21世紀(jì)的第一個(gè)十年,他記得周圍同學(xué)找工作時(shí),抱著一種摻雜著對(duì)未來期許的共識(shí):沒有人的第一份工作是理想的,但只要一直干下去,十年后大家都會(huì)上一些或高或低的岸。

2016年,袁長庚博士畢業(yè)。那幾年,實(shí)體經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展迅猛,靠生產(chǎn)內(nèi)容為業(yè)者遇上了好時(shí)候,他感到那時(shí)的文科生自信心爆棚。在他們的想象中,工作可以直接對(duì)應(yīng)到未來的美好生活,前途望過去是一片光明。

但這種對(duì)未來充滿自信的共識(shí)并未持續(xù)太久。今天的年輕人,尤其是大學(xué)生,對(duì)考公進(jìn)入體制重又燃起了熱情。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年國考的報(bào)名人數(shù)再創(chuàng)新高,超212.3萬人,平均錄取比例68:1,在最熱門的崗位中,兩萬多人競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)崗位。

愈演愈烈的考公熱背后的內(nèi)核,也許指向的是一個(gè)重要的哲學(xué)命題,也是許多人類文明中的一道嚴(yán)肅課題——我們?cè)撊绾蚊鎸?duì)人生的不確定性。

就像項(xiàng)飆并不認(rèn)為考公代表了一種保守心態(tài)。在他看來,通過考公去追求工作的穩(wěn)定,是一種特殊的穩(wěn)定,是通過極度的競(jìng)爭(zhēng)獲得的,為之付出的個(gè)人代價(jià)很大,因?yàn)榭忌现螅瑫?huì)從事怎樣的工作,他們可能不知道也不在乎,對(duì)工作本身更無志趣可言。

但這種對(duì)穩(wěn)定的追求并不是躺平,反倒是躺平的反面。考公是一種受到社會(huì)高度認(rèn)可的工作選擇,在當(dāng)下成了一個(gè)向上的目標(biāo),在不少人看來,考公是一個(gè)“正確”的決定。

袁長庚則指出了這種“穩(wěn)定”背后的“不確定”:“如果人生是不確定的,就轉(zhuǎn)頭投入到體制編制的懷抱,去擁抱一種確定性,那么通常所謂更主流和從眾的選擇,可能會(huì)帶來更大的不確定性。”20年前的下崗潮便是一個(gè)例子。企業(yè)改制,飯碗由鐵變瓷,當(dāng)年的鐵飯碗被摔破了,不確定性驟然而至。

就像袁長庚曾舉過流浪樂手的例子:“一個(gè)爵士樂手,沒有編制,沒有社保,沒有穩(wěn)定收入的來源,看起來非常不確定。但從另外一個(gè)角度看,他所有的一切都放在他的行李箱里,他所有的一切都是可控的。他今天可以在大理生活,明天可以去廈門,后天可以去北方。兩種人到底誰經(jīng)受風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)大,這是未知的。”

如果“考公”中的“公”代表了年輕人對(duì)穩(wěn)定的想象,那作為通往穩(wěn)定狀態(tài)方式的“考”,也正成為很多年輕人的生命狀態(tài)。在這場(chǎng)對(duì)談中,人類學(xué)家剖析了考公中“考”的深層含義。

袁長庚敏銳地感受到,現(xiàn)在的考試被游戲化了,考試的過程像玩游戲一樣,一步一步把東西碼齊了以后,就可以通關(guān)。這個(gè)比喻讓項(xiàng)飆意識(shí)到,這里的游戲并不是玩樂,所謂游戲化指的是,考試像是電子游戲的設(shè)定,遵循非常簡(jiǎn)單的規(guī)則,付出就有回報(bào),而且規(guī)律是可控可預(yù)期的。

項(xiàng)飆一語中的:“考試現(xiàn)在不僅是手段,更成為一種生存方式。通過考試,他知道我的精力應(yīng)該放在哪里,我的勁要往哪里使,每一天的生活怎么安排,他會(huì)覺得我每天的生活是有意義的。他很單線地付出,這個(gè)世界是可以給他回報(bào)的,他在那里像老鼠一樣刺激—回報(bào),再刺激—再回報(bào),單線地做,他也有很多的焦慮,也有壓力,但是他會(huì)覺得這個(gè)世界是可知和可控的。”

隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境和就業(yè)形勢(shì)的迭變,青年的就業(yè)情況并不理想。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),16-24歲的青年失業(yè)率首超20%。這也很大程度上解釋了為何越來越多的青年選擇向體制內(nèi)求穩(wěn)。

但與此同時(shí),當(dāng)職場(chǎng)外的青年逡巡而不得入時(shí),很多職場(chǎng)內(nèi)的青年卻常常加班到9點(diǎn),被996的工作體制“套牢”。

上海靜安區(qū)CBD 人民視覺 資料圖

996背后是什么?對(duì)超人能力與奮斗景觀的迷戀

袁長庚清楚地記得,剛?cè)ド钲跁r(shí),一篇叫做《請(qǐng)看這是晚上12點(diǎn)鐘的深圳市民中心》的文章在朋友圈瘋轉(zhuǎn),文章提到正是整個(gè)深圳政府在凌晨時(shí)燈火通明,才證明了為什么深圳能夠成為全中國經(jīng)濟(jì)的引擎。

在袁長庚看來,這樣的敘事,是一種對(duì)現(xiàn)代性奮斗景觀的極端迷戀。“這個(gè)迷戀雜糅著危機(jī)感,雜糅著一種對(duì)潛能政治的追求,不去看實(shí)際的現(xiàn)實(shí)條件,很少談人的限度。”

而從歷史的眼光看,這種迷戀并非新事物。中國進(jìn)入到現(xiàn)代化的進(jìn)程中來,“無論是救亡、建設(shè)還是發(fā)展的階段,整個(gè)社會(huì)都彌漫著一個(gè)根本性的焦慮,就是現(xiàn)代性是不會(huì)留給我們時(shí)間的,因?yàn)閯e人比你早了三四百年,所以我們整個(gè)的現(xiàn)代性敘事里有一個(gè)前提假設(shè),就是我們是沒有充分的時(shí)間和條件的。”

曾在深圳工作生活六年的袁長庚,對(duì)此有著極強(qiáng)的切身體會(huì)。他愈發(fā)感到,深圳是座太過年輕的、瘋狂的城市,也是他這種想要慢下來生活的人待不住的地方。

“我離開深圳的時(shí)候,深圳所有的行業(yè)都在喊彎道超車,所謂彎道超車就是你知道那個(gè)目標(biāo)是既定的,但是用常規(guī)的戰(zhàn)術(shù)策略不可能完成,只能通過一個(gè)手段或技巧來實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間成本的極大縮短。”

去年,袁長庚離開了這座現(xiàn)代性景觀滿布到有些超現(xiàn)實(shí)的年輕城市,帶著三只貓和七千冊(cè)書,去到了現(xiàn)代性更稀薄的城市昆明。

而項(xiàng)飆則將目光投向了更具體的996工作制度。

他曾從大廠的角度,分析996存在的原因。他發(fā)現(xiàn)這些苦不是年輕人自己去找來吃的,很可能是一種刻意的制度安排。

一些大廠給少數(shù)人派高額的工作量,所謂“3-4-5”,3個(gè)人干5個(gè)人的工作,付4個(gè)人的工資,為什么大廠不以更加常規(guī)的方式(平均工作量、平均工資)來分配工作量呢?項(xiàng)飆猜測(cè),大廠很重要的考慮是“控制”。

“這個(gè)體制的設(shè)計(jì),包括把工作時(shí)間拉長、工作人數(shù)減少,單純地靠工資高來吸引人,造成了一種非常緊張的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。大家到了工作崗位后,肯定是不加反思地、一根筋地去干活。同時(shí),人少了,人和人之間的關(guān)系也少了,也變得更加容易控制。”

那么年輕人為何又“甘愿”進(jìn)入到這樣的工作場(chǎng)域,“甘愿”吃這樣超標(biāo)的苦?

項(xiàng)飆認(rèn)為這背后可能是一種成功崇拜,一種回饋崇拜,或者說一種英雄崇拜。“5個(gè)人的活招3個(gè)人來干,這3個(gè)人是頂級(jí)的,天才式的人物,是超人;如果招5個(gè)人,那他們就只是一般的工人”。從這個(gè)角度看,大廠把勞動(dòng)問題和工作問題,轉(zhuǎn)換成了一種帶有神秘主義色彩的超人能力的問題。

就像“985廢物”“脫不下的長衫”等網(wǎng)絡(luò)熱詞所表達(dá)的情緒一樣,年輕人通過話語進(jìn)行自我解嘲,是他們的一種自我調(diào)整的方式。對(duì)于工作上的“吃苦”,也有了例如“打工要有渣男心態(tài),別走心”的話語產(chǎn)生,這也許可視為對(duì)抗公司制度/資本主義的一種新策略。

但現(xiàn)場(chǎng)的一位青年對(duì)此提出了疑惑:“人在工作的時(shí)候,是一個(gè)有血有肉的人,沒辦法抽離掉情感以及對(duì)工作本身意義的渴求。”

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),袁長庚在回答 澎湃新聞?dòng)浾?周平浪 攝

工作的意義在哪里?這是一個(gè)城市中產(chǎn)焦慮

“對(duì)工作意義的焦慮,很大程度上是一種城市中產(chǎn)的焦慮。”袁長庚聽到追問工作意義的聲音,大多來自城市中產(chǎn)青年。

做高校教師的六年多來,袁長庚接觸最多的是大學(xué)生。他感到:“受過高等教育的青年,更容易把工作和生活對(duì)象化,他把工作意義問題做專門的處理,他的工作意義不直接指向生活,他工作再好,再有錢,不必然意味著生活有意義,所以他通常兩邊都是困擾的。”

“但是對(duì)于社會(huì)底層而言,工作的收獲可以直接對(duì)應(yīng)于生存價(jià)值,所以他在這個(gè)方面的計(jì)算公式反而比較簡(jiǎn)單”,袁長庚用自己的博士研究舉了例子。

他的博士田野在山東某傳銷組織里,這些在外人看來又蠢又壞的傳銷人員,大都初中畢業(yè),他們的工資并不高,但工作量很大,投入和產(chǎn)出不成比例,但是很多人告訴他,“以前我嘴都張不開,現(xiàn)在一個(gè)小型家庭聚會(huì),我可以做主持人,我在這個(gè)地方學(xué)會(huì)了演講,學(xué)會(huì)了分享”。從底層人身上,袁長庚看到工作和生活的交融,而非截然二分。

項(xiàng)飆對(duì)追問工作意義的青年們則表現(xiàn)出了同理心,他解釋道:“除了獲得物質(zhì)的回饋,工作也是現(xiàn)代社會(huì)中自我參與公共事務(wù)的主要手段,關(guān)乎一個(gè)人的自我認(rèn)同和自我身份,丟了工作的人覺得像丟了魂一樣,因?yàn)樗幌伦硬恢雷约捍嬖诘囊饬x在哪里,不僅是沒了收入,更是作為社會(huì)一份子,有一種被社會(huì)拋棄的感覺。”

而若要正視工作的意義,也需要將目光放至勞作演變至工作的歷史中。

“從戰(zhàn)后全世界的發(fā)展趨勢(shì)來看,越來越多的勞作,被穩(wěn)定成為工作的形態(tài)。當(dāng)勞作變成工作,不僅意味著五險(xiǎn)一金等社會(huì)保障體系,簽了勞動(dòng)合同之后,對(duì)勞動(dòng)權(quán)利的保護(hù),產(chǎn)假的問題,招聘時(shí)的性別歧視,才有了可談的基礎(chǔ)。”也就是說,從勞作到工作,是用一種集體同意的方式,用法律的形式穩(wěn)定下來的一系列制度安排。

在項(xiàng)飆曾經(jīng)的田野浙江村,那些做衣服的小商販,認(rèn)為他們并沒有所謂的工作,他們眼中的一些北京市民才是有工作的。浙江村的人會(huì)從人的外表和行為舉止判斷這個(gè)人是否是“吃工資飯的”,而“吃工資飯”也成了他們對(duì)下一代的想象。做衣服是勞作,但吃工資飯是工作。

而在當(dāng)下,項(xiàng)飆看到的卻是:“工作變成了固定下來的勞作,體制內(nèi)外的區(qū)別只是,體制內(nèi)是穩(wěn)定的、僵硬的工作,體制外是無規(guī)則的工作”。但相同的是,“人沒有支配自己時(shí)間的自由度,工作也沒有給人一種保護(hù)感,更沒有讓人有一種參與感,一種發(fā)揮自己的能量和同事一起去創(chuàng)造的感覺。”

對(duì)于工作意義的探尋,似乎已經(jīng)超過了工作,指向人的存在本身,就像現(xiàn)場(chǎng)另一位青年的發(fā)問:“我認(rèn)為我的這份工作是有價(jià)值的,但是我在其中感受不到自我的價(jià)值,換一個(gè)人也能做。我是不是該放棄從工作中尋找,轉(zhuǎn)而從熱愛的事情中尋找自我的價(jià)值?”

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),項(xiàng)飚在思考與回答 澎湃新聞?dòng)浾?周平浪 攝

如何實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值?將人生的常規(guī)連接到未知的角落

如何實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,這是一個(gè)更適合由哲學(xué)家回答的問題,但是讓人類學(xué)家來回答,他們會(huì)有不同的切入點(diǎn)。

在工作中感受到價(jià)值并不是一件容易的事,袁長庚總結(jié)了三點(diǎn)原因:首先,在現(xiàn)代性的分工狀態(tài)下,即便最后的產(chǎn)出是有價(jià)值的,但過程中的重復(fù)性不可避免,重復(fù)性是常態(tài)。

其次,感受到價(jià)值的過程會(huì)有些曲折,比如很多醫(yī)生從事的工作是很有重復(fù)性的,可能感受不到價(jià)值,但是他今天治了一個(gè)40歲的中年婦女,明天治了一個(gè)20歲的小伙子,生命本身的復(fù)雜性就會(huì)讓他不斷地確認(rèn),這個(gè)重復(fù)性的工作也有價(jià)值。

最后,工作的產(chǎn)出與個(gè)性之間的直接匹配,更容易產(chǎn)生價(jià)值感。比如藝術(shù)家和創(chuàng)作者不會(huì)覺得自己沒有價(jià)值,哪怕他很蹩腳,但是他創(chuàng)造那個(gè)東西,世界上只認(rèn)定是他創(chuàng)造的。不像技術(shù)工作人員,他們的工作是高度可被替代的。

那么,普通人如何在工作中尋找價(jià)值感呢?

項(xiàng)飆對(duì)年輕人的建議是“以非常具體的方式感受價(jià)值”。敏銳的他對(duì)聽眾所言的價(jià)值與經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的價(jià)值作了區(qū)分,“價(jià)值不是回報(bào)”“感受到價(jià)值是一個(gè)過程”。

“生活的荒謬感往往來自于我向世界發(fā)問,我向世界發(fā)聲,但我聽到的永遠(yuǎn)是沉默。周邊沒有給你反應(yīng),就會(huì)讓你產(chǎn)生一種巨大的荒謬感和恐慌感。”項(xiàng)飆以自己舉例,他表示在工作中與同事的有效溝通,是感受到自我價(jià)值的時(shí)刻。

這些人與人之間的感知與回應(yīng),所構(gòu)成的印證和連接感,被項(xiàng)飆稱為“日常自我價(jià)值的微觀構(gòu)造”。

袁長庚不會(huì)勸年輕人放棄從工作中尋找自我價(jià)值,他覺得對(duì)絕大多數(shù)人而言,工作是我們與這個(gè)世界聯(lián)系最主要的方式,“如果放棄從工作中尋找,轉(zhuǎn)而通過生活或精神世界、信仰世界去建立自我價(jià)值,其實(shí)是更難的。”

工作產(chǎn)生的意義感,讓袁長庚想起了疫情期間的一件“小事”:

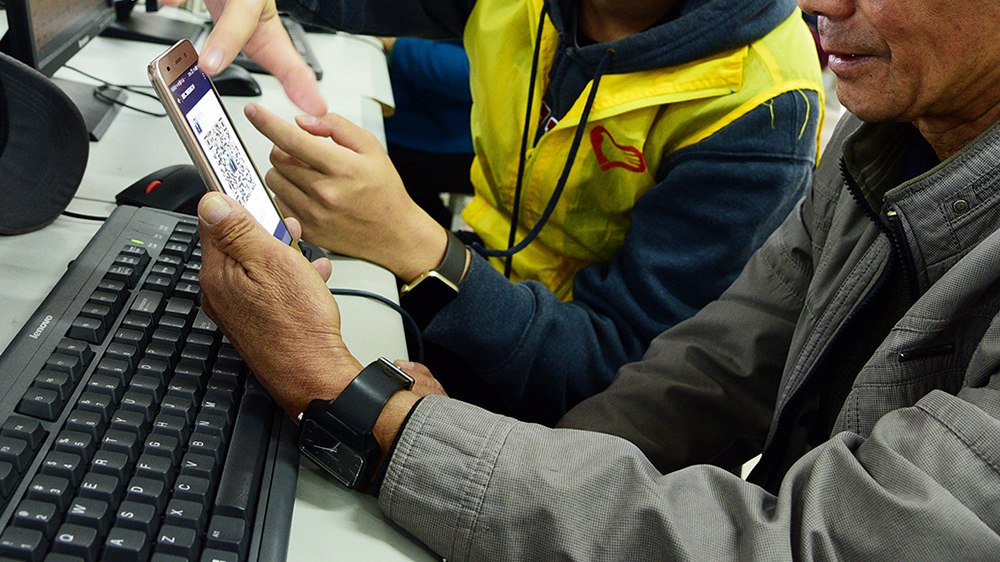

那年有大量的校工和學(xué)生留校就地過年,學(xué)生們很想為校工組織一些有意義的活動(dòng),他們想了很多方案,比如送賀卡或者請(qǐng)吃飯。袁長庚向?qū)W生建議,為校工們?cè)O(shè)計(jì)一個(gè)45分鐘的課程,教他們使用微信的各種功能,從支付到遠(yuǎn)程通話到錄頻,為他們做一個(gè)小小的培訓(xùn)。袁長庚觀察到,很多40歲以上的中年人并不懂得如何使用微信,更不知道如何解鎖微信多種多樣的功能。

后來,很多學(xué)生和袁長庚講,他們學(xué)了十幾年的計(jì)算機(jī),從中小學(xué)就開始參加競(jìng)賽,一直到大學(xué),從來沒覺得哪一刻是有意義的,直到這次為校工做的小小的培訓(xùn)。這件事的意義,不在于學(xué)生在過程中能力得到了提高,而只是他們跟這個(gè)世界的另外一個(gè)角落發(fā)生了聯(lián)系而已。

袁長庚說:“或許把你人生的常規(guī)狀態(tài)連接到一個(gè)從未想象到的角落,你會(huì)發(fā)現(xiàn)你的人生被重新啟動(dòng),我覺得這在這個(gè)年代是一個(gè)可行的策略。”

志愿者指導(dǎo)老年居民學(xué)習(xí)用智能手機(jī)上網(wǎng)購物 人民視覺 資料圖

結(jié)語:人需要燒過一遍,才能對(duì)自己有所確認(rèn)

長達(dá)兩個(gè)半小時(shí)的對(duì)談接近尾聲。如果將青年與工作的話題一直討論下去,似乎在探討更深層次的東西——社會(huì)對(duì)人的想象是什么?人又何以為人?

從自己的青春走過,又趟過一屆又一屆年輕人的青春河流,袁長庚感受到了某種不對(duì)勁:“在過去的20多年里,我們整個(gè)社會(huì)對(duì)人的基本想象是出了問題的”。

他曾有過這樣的表述:“家長和社會(huì)對(duì)年輕人的暗示是:自我就像是一塊木頭,削一塊少一塊,用一塊少一塊,所以你年輕的時(shí)候應(yīng)該把自己保護(hù)起來”。

但是,“人是需要被浪費(fèi)和被投入的,人需要燒過一遍,甚至損耗一遍之后,才能夠?qū)ψ约河兴_認(rèn)。通常人是在義無反顧地把自己投入到一件事情和一個(gè)人身上之后,才會(huì)忽然意識(shí)到——那個(gè)階段,‘我活得特別像我’”。

袁長庚的這段話,就像他身上那件印著卡夫卡的T恤一樣,搖滾得直擊人心。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司