- +1

歐樹軍|誰來定義美麗新世界?

一直以來,有關蘋果虛擬現實(Virtual Reality)開發的傳聞不斷。上周,漫長的等待終于有了結果,蘋果在開發者大會上推出了VR頭顯Vision Pro。首席執行官庫克稱,該產品開創了一類新的計算設備,能將數字世界融入真實世界,“我們相信,Vision Pro是一款革命性的產品。”

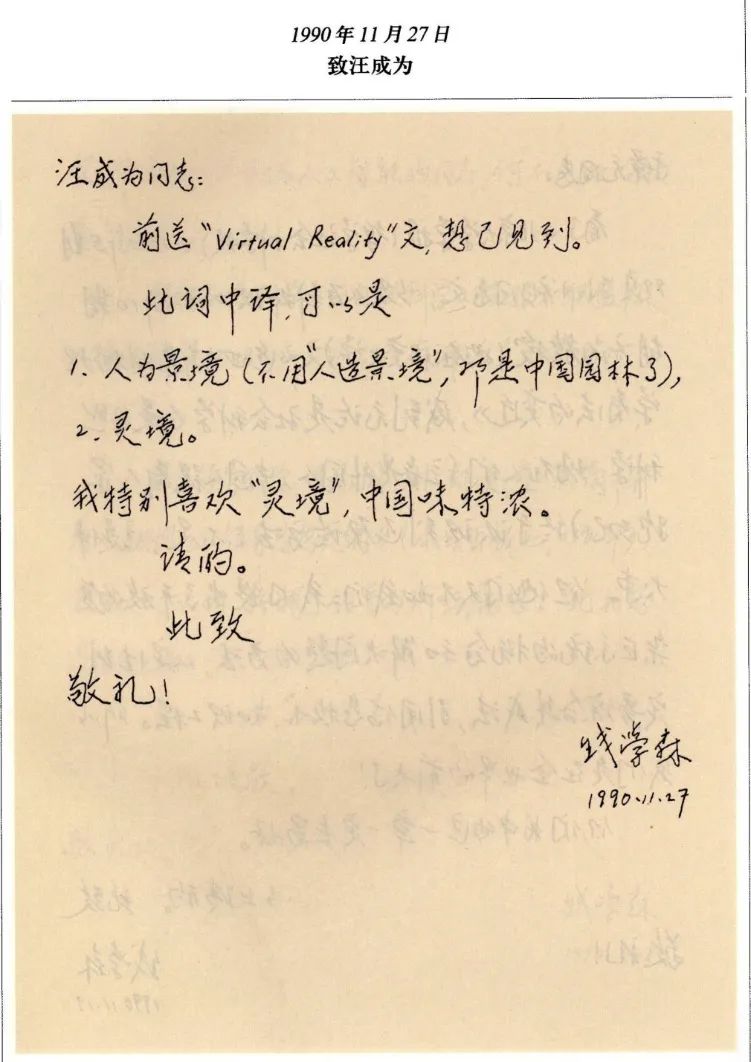

庫克關于VR技術具有變革性的表述,不禁讓人想起科學家錢學森與中國信息化的故事。從上世紀90年代,錢學森先生就關注到VR技術,并表示將自己“Virtual Reality”一詞翻譯成“靈境”,“中國味特濃”。

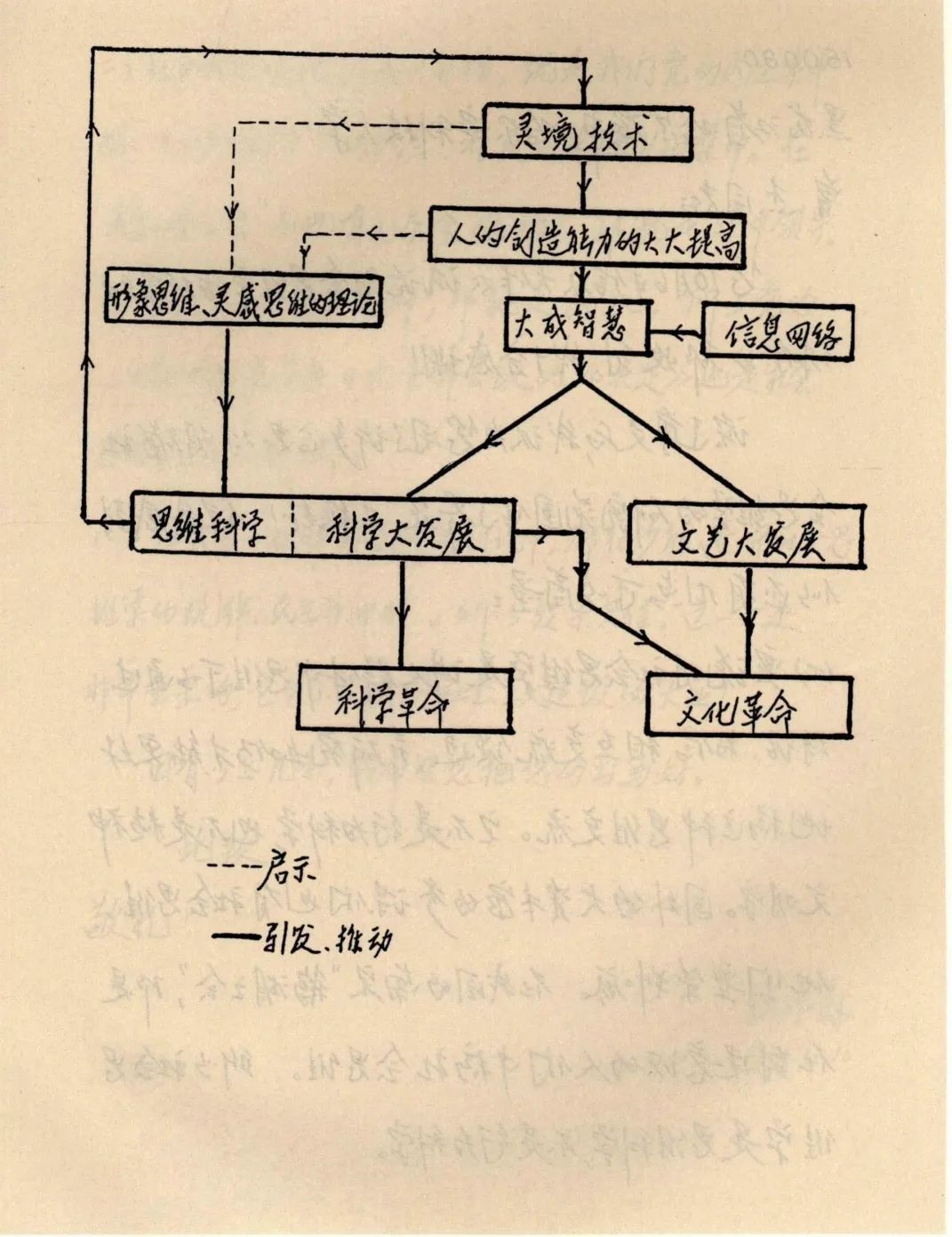

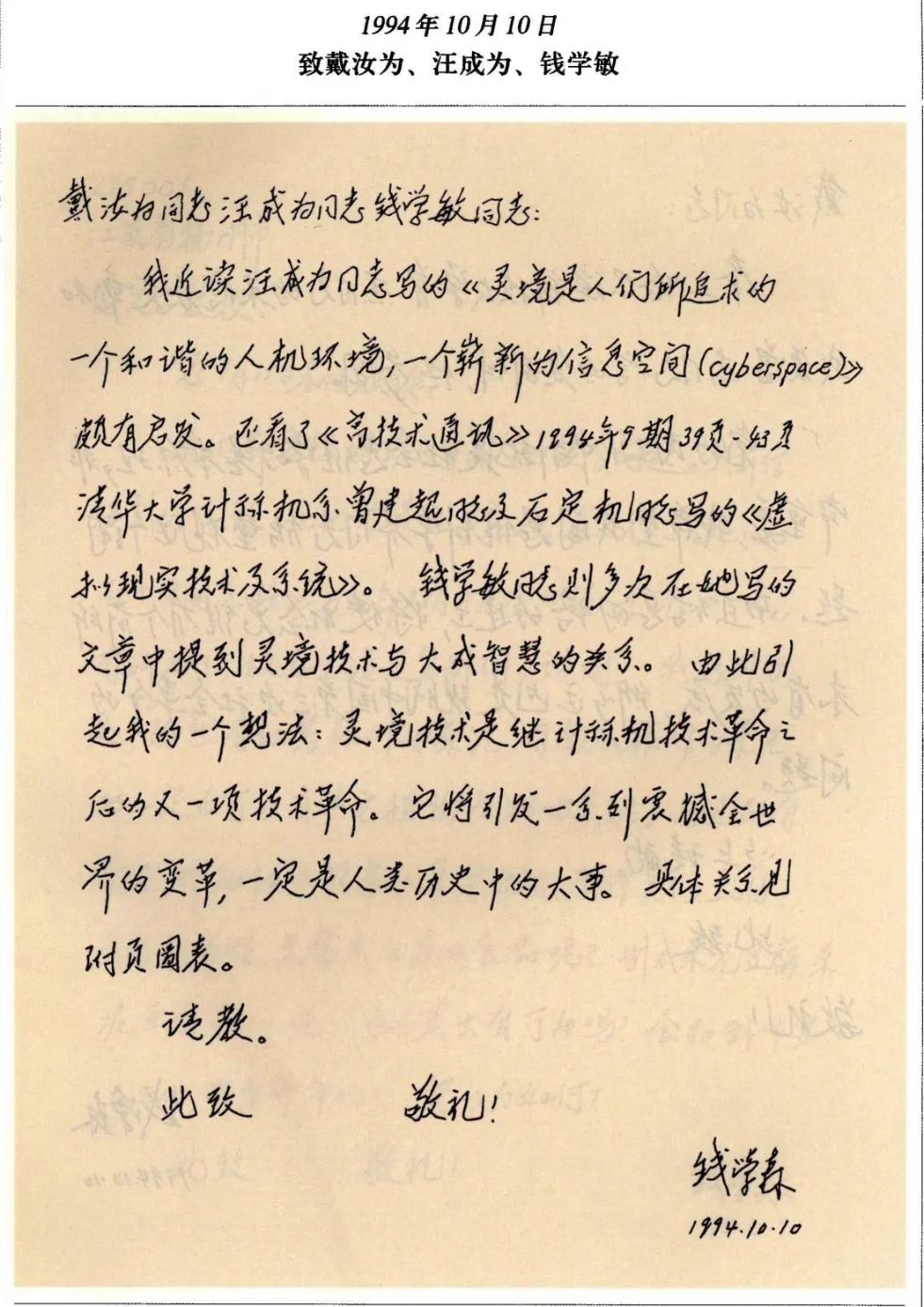

1994年10月,錢學森給戴汝為、汪成為、錢學敏三人寫信說,“靈境技術是繼計算機技術革命之后的又一項技術革命。它將引發一系列震撼全世界的變革,一定是人類歷史中的大事。”他在信中還繪制了一張導圖,以闡釋VR的廣泛應用可能會引發人類社會的全方位變革。

1994年10月,錢學森給戴汝為、汪成為、錢學敏三人的信,圖片來源:上海交通大學錢學森圖書館

回顧過去60年互聯網發展歷史,從計算機技術革命到靈境技術革命,從信息化社會走向智能化社會,這一切都發生在信息環境之中。那么,對于現實世界而言,這一虛擬信息環境,究竟是一個美麗新世界,還是一個網絡烏托邦呢?

近日,中國人民大學國際關系學院政治學系副教授歐樹軍的新書《靈境內外:互聯網治理簡史》面世。全書以美國為鏡像,立足中國社會現實,描摹了信息環境的發展、治理與安全及其對現實世界的影響。如何經略信息靈境?誰來定義新世界?今天,活字君與書友們試讀《靈境內外》中的一節,體會政治與資本間的隱形角力。

—

撰文:歐樹軍

本文為節選,原刊《靈境內外:互聯網治理簡史》

錢學森與中國信息化

2021年12月19日,美國商人扎克伯格宣布將Facebook改名為“Meta Universe”(元宇宙),向“虛擬現實”(Virtual Reality)進軍,這不禁讓人想起了科學家錢學森與中國信息化的故事。

現代世界科學技術正處在日新月異的發展過程中,各門科學都有了嶄新的發展,并且彼此互相帶動、互相交叉,產生了許多邊緣科學和新的科學生長點,使自然科學占領了許多新的領域,引起生產技術的不斷更新。

1956年12月,我國首份科技發展遠景規劃中的這段話,放在今天也并不過時。

正是在落實這份“十二年科技規劃”(1956—1967)的緊急措施文本中,剛剛回國一年、45歲的錢學森力主重點發展導彈、無線電、電子計算機、自動化、原子能和半導體技術,并將電子計算機技術作為“穿針引線”的加速器。錢學森意識到,電子計算機技術將在廣泛領域代替人的部分腦力勞動,將深刻影響現代社會,堪稱18世紀蒸汽機、19世紀電力和20世紀核能之后人類社會的又一次技術革命。因此,他和華羅庚等人一道積極推動中國計算機專業的學科建設和人才培養,間接促進了中國第一臺電子計算機、第一臺晶體管電子計算機的研發。1956年10月,堪稱中國信息化的“錢學森時刻”。

汪成為同志:前送“Virtual Reality”文,想已見到。此詞中譯,可以是:1.人為景境(不用“人造景境”,那是中國園林了)。2.靈境。我特別喜歡“靈境”,中國味特濃。請酌。

——錢學森,1990

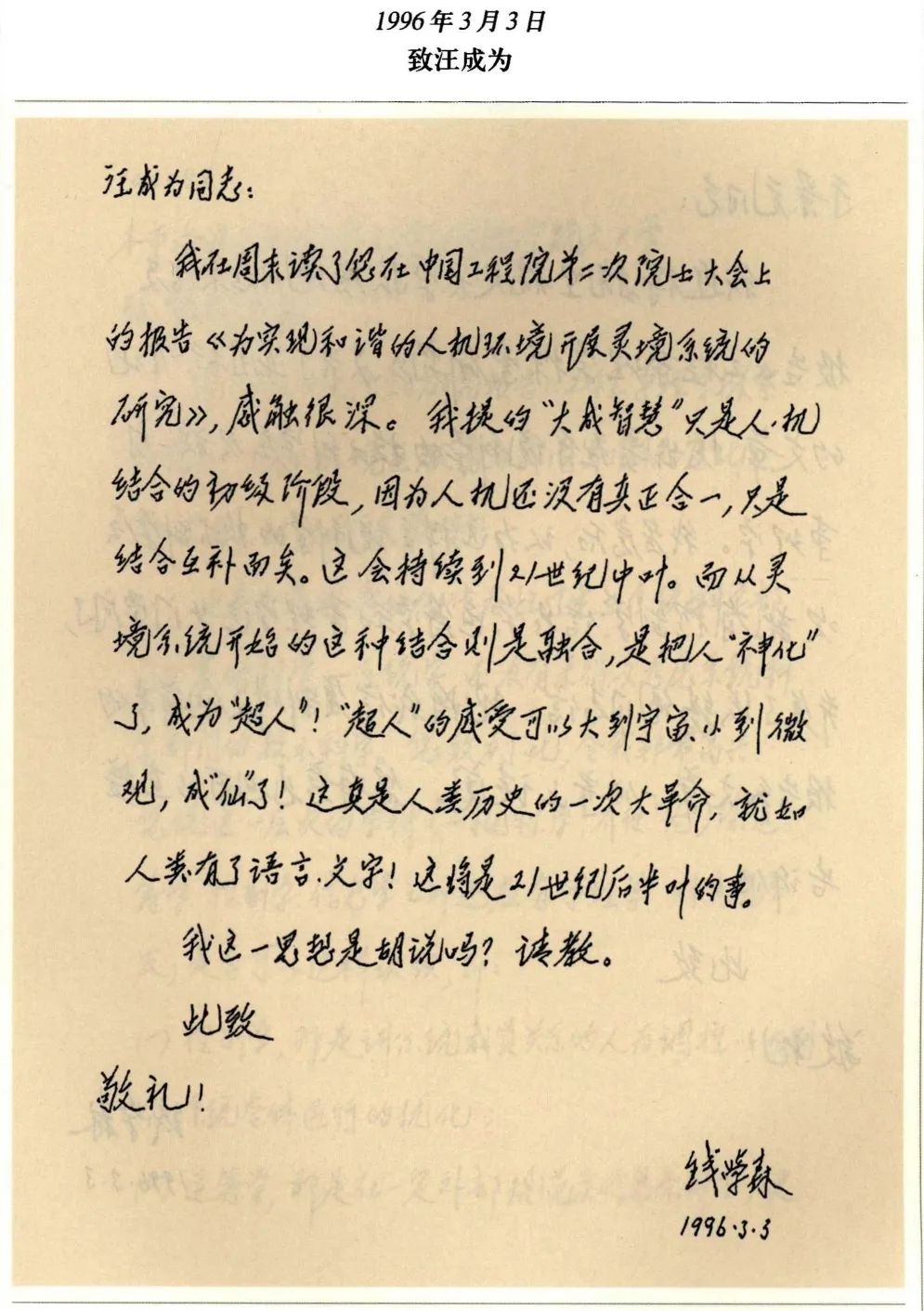

20世紀90年代,錢學森對靈境技術(Virtual Reality)推崇有加。他認為,“Virtual Reality”所造就的,不是中國園林式的“人造景境”,而是一種“人為景境”,所以譯為“靈境”更恰當,“中國味特濃”。在他看來,所謂靈境技術,就是用科學技術手段向接受者輸送視覺、聽覺、觸覺、嗅覺信息,讓接受者感到如親身臨境,這臨境感不是真的親臨其境,只是感受而已。這境也是虛的,不是實的,所以他用傳統文化中的“靈境”來表達這個矛盾。他認為,到21世紀后半葉,通過人機結合大幅拓展人的知覺,靈境技術將讓人進入前所未有的“大成智慧”的人工智能世界:“新人類”將在這個新天地中誕生,人將神化為超人,具有大到宇宙、小到微觀的超人感受,繼而引發一系列震撼世界的變革。因此,對于人類歷史而言,靈境技術可以說是繼計算機技術革命之后的又一項大革命,正如人有了語言和文字。錢學森對靈境技術、人工智能與人類未來的這些判斷,頗具中國智慧。

1994年10月,錢學森給戴汝為、汪成為、錢學敏三人的信,圖片來源:上海交通大學錢學森圖書館

從計算機技術革命到靈境技術革命,從信息化社會走向智能化社會,計算機技術所創造的互聯信息網絡,與靈境技術所提高的人類創造能力一道,構成錢學森所說的“大成智慧工程”,這一切都發生在信息環境(Cyberspace)之中。信息環境不僅是給人便捷感、集成感、超時空感的人為景觀,而且是給人智能感、臨境感乃至超人感的靈性之境。

1996年在給汪成為的信中,錢學森談到人機深層次結合,他說:“從靈境系統開始的這種結合事融合,是把人‘神化’,成為‘超人’。這將是21世界后半葉的事。”圖片來源:上海交通大學錢學森圖書館

既是人造的,又是靈性的——這既是信息環境的本質,也是信息技術、互聯網絡的本質。正如錢學森既是數學博士又是航空物理學博士,信息技術正是在數學和物理學等多學科交叉地帶生長出來的。

不僅如此,究其源頭,從孕育到出生,從成長到成熟,信息技術、互聯網絡和信息環境,還既是國際的,也是國家的。互聯信息網絡(后簡稱“互聯網”)的前身,是成立于1958年2月的現實版“神盾局”——美國國防部高級研究計劃局(Defense Advanced Research Projects Agency,縮寫為DARPA),為應對核戰爭而在1969年開發出來,主要用于軍事要地連接的阿帕網(Advanced Research Projects Agency Network,縮寫為ARPANET)。

然后超越了美國的領土邊界,吸引世界各國相繼接入,并不斷向陸地、海洋、天空伸展,最終造就了一個無邊無際無內無外的“高技術疆域”。

互聯網的美麗新世界

那么,對于人類社會的現實世界而言,這個“高技術疆域”,這個虛擬信息環境,究竟是一個美麗新世界,還是一個網絡烏托邦呢?

1996年2月8日,美國網絡自由主義者約翰·佩里·巴洛(John Perry Barlow),在瑞士達沃斯對信息環境不同于現實世界的獨特之處,作了頗具俄狄浦斯弒父意味的宣示。他表示,互聯網創造了一個和現實世界處處不同的美麗新世界,在這個美麗新世界中,只有精神、靈魂和思維,沒有物質、肉體和邊界,更沒有等級特權、偏見和壓迫。“你們關于財產、表達、身份、遷徙的法律概念及其情境對我們均不適用。所有的這些概念都基于物質實體,而我們這里并不存在物質實體。”這個美麗的新世界不接受現實世界的教化、約束、殖民和統治,也不接受任何政治和法律的強制支配。這個世界所擁有的,是一個更人道、更公平、更合理的“思維文明”,它會終結工業世界的政府專制,創造出一個異彩紛呈的美麗新世界。長期以來,這份毫不妥協的“信息環境自由憲章”,一直被視為這個美麗新世界的“獨立宣言”,巴洛本人也被視為這個美麗新世界的托馬斯·杰斐遜。

的確,在20世紀的最后三分之一,隨著信息技術革命的興起,網絡成為信息的基本組織機制,這一頗具“創造性破壞”色彩的新機制塑造出了一個全球尺度的“信息社會”——一個技術上無遠弗屆的“全球信息環境”。網絡化成為信息社會的組織規則,在信息處理、知識互補、利益分享、互惠信任上,都既優于市場交易又優于科層組織。

但是,這種新機制在促生“新社會”的同時,也延續了國與國之間在全球化體系中經濟、政治權力分布的不對稱結構。它只把那些“有價值”的人口、社群、產業和領域囊括在內,并將其轉化成新經濟要素,而排斥那些“沒有價值”的人、物及其組織方式。1因此,這個新社會只在技術上是新的,在本體論上仍然在兩極化的老路上高歌猛進,世界各國的社會結構、勞資關系,尤其是生產方式,即使經過了信息化改造,也仍然在沿著這個方向發展。

循此而言,信息環境與現實世界之間的差異并不像表面上那么大。信息環境的政治文化仍然受到現實世界的巨大影響,信息環境所孕育的“新文化”也可能從繁花盛開的巔峰走向封閉萎縮的低谷。而在一國內部,信息環境的政治文化也仍然受到現實世界的思想觀念及其競爭格局的巨大影響,前者甚至可能只是后者的鏡像。正如2013年斯諾登事件所揭示的,信息環境內部仍然具有鮮明的政治與社會控制特性,在域名、地址、傳輸、代碼、內容、搜索等關鍵信息資源或基礎設施上仍有主權邊界,而且仍由美國一國主導。互聯網因此成了單極霸權控制弱勢國家和國家控制公民的政治工具,所以,信息環境同樣流行著現實世界相同的主權話語。

信息技術看上去催生了一種全新的“信息政治”。信息技術革命重塑了社會權力的組織方式,提高了人們的集體行動能力,拓寬了政治參與渠道,使之在組織、控制、后勤和溝通上都可能很快從量變走向質變,信息環境因此成為政治學、法學、社會學和經濟學等不同學科的新領地。但是,即便是在信息技術的主要發源地——美國,信息環境的各個層級、各個領域仍然是“贏家通吃”的。網絡政治信息及其話語權,仍然是由少數精英所創造和過濾的。丑聞爆料等輿論傳播事件,仍然受制于精英群體的問題意識、興趣取向,普通大眾分歧嚴重,影響力微不足道。這種政治權力的極化現象,也導致政治討論產生了粗俗化的趨勢。總之,看上去互聯網并沒有實現美好的民主承諾,互聯網的高度開放性反而加速生產著新精英,強化著舊精英的權力,延續著“老貴族”的統治,所謂“新政治”看起來不過是“新瓶裝舊酒”。

新的信息規則所催生的新經濟,也并未緩解不同國家、階層和族群之間的政治經濟不平等。在微觀上,信息本身的“高固定成本、低邊際成本”,讓信息技術表現出了許多新特性,比如即時性、個人化、真實性、便捷性、實體化、可購買、可發現、高度依賴解釋說明,新經濟的商業模式也建立在這些特性之上。但是,網絡效應、網絡外部性和需求方規模經濟,這些網絡空間的基本規則仍然遵循著現實世界的正反饋原理,強者更強、弱者更弱,這導致了有利于大網絡、不利于小網絡的“經濟極化效應”。新經濟改變了傳統的經濟鏈條,重新定義了生產和消費,讓消費者在消費的同時也具有了生產功能,隨時生產著數據這一新經濟的“黃金”,卻并未獲得應得的報酬。

在宏觀上,以信息化、網絡化、全球化為特征的信息資本主義,對全球經濟的影響也并非全然積極。一方面,作為信息技術革命不可或缺的物質基礎,信息資本主義全球經濟激發了成熟工業化經濟體系的生產潛力,推動了生產方式、管理方式和就業方式的轉變。生產方式從福特式大規模工業化生產,轉向后福特主義的彈性生產,公司結構從垂直的科層系統轉變為水平的網絡企業,就業方式從穩定工作制轉向彈性工作制,勞動者的工作條件、工作酬勞失去了可靠性和穩定性。或許更為關鍵的是,信息技術催生了一個7×24小時不間斷運作、相互依存并處于價值鏈金字塔尖的全球金融市場,它以解除規管、私有化、貿易和投資的自由化等新自由主義政策為門檻,謀求建立新自由主義的全球經濟帝國,因此也引發了更多全球尺度的社會經濟后果。比如,商品與服務市場的全球化,信息生產與有選擇的科學技術全球化,法律、影視文化生產等專門化勞動的全球化。同時,還有越來越多來自社會的自我保護運動,比如,與貿易全球化對抗的區域化運動,與多元主義相爭的保守主義運動,以及原教旨主義在政治與宗教領域的復興等。

這些方面展現了信息環境與現實世界之間的密切關聯。技術從沒有離開過政治,政治也從沒有放棄過技術。當政治統治越來越依賴某種技術方式的時候,人們對于治理的正當性、合理性的追問就會朝著更為深刻的方向前進。事實上,在信息政治領域,治理的藝術與治理的技術如影隨形。信息技術從來都不能被簡單視為一種社會控制手段,而應將時刻考慮可能性、必要性、合理性和正當性。這就勢必引出這樣一個問題:互聯網是可治理的嗎?

不可治理還是可治理

信息環境與現實世界當然不是毫無差異的,它們彼此之間的政治、法律與政策競爭復雜激烈,這種競爭本質上是一種主權競爭。我們在現實中看到的主權是有邊界的,它作用于特定的人口、土地、資源、能源,表現為國家權力對內的最高權威和對外的排他自主。而信息環境之所以有能力挑戰主權國家的政治權威,首先是因為信息技術超越了主權國家的領土邊界,有國家權力鞭長莫及之處。其次,信息環境之基礎架構的技術特性,也使之具有某種超越性。

過去,人們通常把互聯網分為物理層、代碼層和內容層三層:物理層是最底層,是信息流通的渠道,包括聯網的計算機和手機等便攜設備、連接計算機的網線、路由器以及作為網線替代物的無線頻譜。代碼層為中間層,是互聯網的應用層,即硬件運行的代碼,包括:互聯網協議,如文件傳輸協議(FTP)、簡單郵件傳輸協議(SMTP)、超文本傳輸協議(HTTP),所有實施傳輸控制協議(TCP/IP)的代碼;在此基礎上運行的軟件,如瀏覽器、操作系統、加密模塊、JAVA、電子郵件系統及其他元素。內容層位于最頂層,是指經由網線所傳輸的文本、圖像、音樂和影視作品等。隨著人們愈加需要信息技術的便利性,隨著移動互聯網的興起,搜索層、傳輸層和應用層越來越從代碼層獨立出來。

在這六大層級,在對人的統治權、管轄權和立法權方面,信息環境不僅可能,而且事實上正在與現實世界的國家政府展開激烈競爭,爭奪著對新世界的定義權,這涉及下述一系列重大問題。信息環境的基礎架構行使著對作為網民的公民的網絡生活的事實統治權。這本質上就是傳統國家對其公民的主權。

這種信息主權代表了什么樣的新權力和政治形態?這種新權力和政治形態又在多大程度上挑戰著現實世界的政治?進而,又是什么因素在影響基礎架構?誰才是信息環境下真正的立法者、統治者、主權者,是信息服務提供者還是信息服務的用戶?是技術專家、商業公司還是國家政府?是一個單極霸權還是多個國家政府?在信息主權中,究竟是什么樣的價值理念在塑造著它的正當性?現實世界的國家政府在信息權力面前是否已經一蹶不振?現實世界究竟有哪些對于信息環境的政治治理權?信息環境的基礎架構是否支持現實世界的政治治理,以及,誰來構建信息環境?誰來決定信息環境所要實現的價值目標?

總之,誰來定義新世界,如何定義新世界,如何經略信息靈境?本書的初衷,正是試圖回答這些問題。

相關推薦

歐樹軍 著

活字文化 策劃

雅理 系列

上海交通大學出版社

2023年6月

互聯網靈境貫通了整個世界,人類處于前所未有的相互鏈接狀態。互聯網既是國家治理的工具,也是國家治理的對象。國家既依賴互聯網強化自身能力,也時刻面對日新月異的信息技術的挑戰。本書以美國為鏡像,從認證這一國家基礎能力切入,立足中國,描摹了信息環境的發展、治理與安全及其對現實世界的影響,梳理了1993—2022三十年中國互聯網治理的歷史進程,其中既包括政府與資本對信息靈境這一新世界的定義權探索,也包括在高技術邊疆上展開的大國競爭。本書認為,信息技術既可以編碼齊民,也可以紡織世界。誰能取得蘊含更多可能性、更大包容性的技術領先地位,誰能將先進技術變成社會上下、世界內外的紡織術,誰就能突破舊世界、定義新世界。《靈境內外》

封面圖:馬克·扎克伯格在Facebook上的圖片

原標題:《歐樹軍|誰來定義美麗新世界?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司