- +1

滬上熱門餐飲大點兵:大浪淘沙,何以立足?

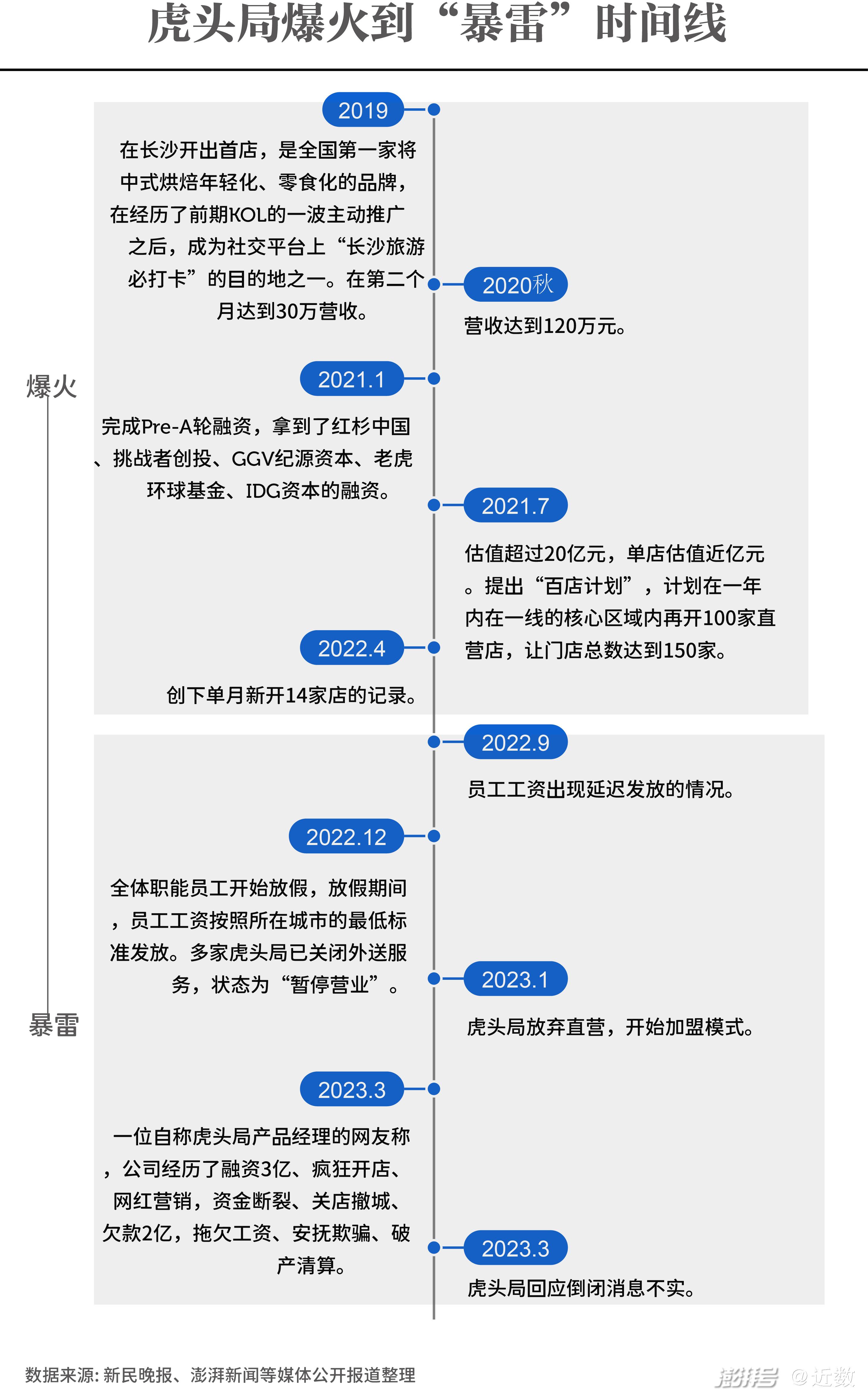

風光不再的虎頭局

2019年,以“新中式點心”定位自己的虎頭局掀起了一陣烘焙品牌的新浪潮。

自其在長沙的第一家門店開業后,虎頭局迅速成了在互聯網上病毒般傳播的熱點品牌,甚至成為了去長沙旅游必須打卡的目的地之一。

它的主打產品,包括提子Q麻薯、奶油泡芙、手工桃酥、鮮花餅等,也成為了網友分享打卡的主力軍,是名副其實的“網紅”品牌。虎頭局的爆火也讓這個新晉的新中式烘焙品牌迅速受到了資本市場的青睞,在三年內分別創下估值超20億元、單月新開門店14家的記錄。

然而好景不長,虎頭局的迅速崛起之后,便是長期的陣痛。雖然品牌方于辟謠并未倒閉,但站在2023年回頭望去,虎頭局的爆火到“暴雷”,像是一場迅速墜落的流星雨,絢爛而短暫。

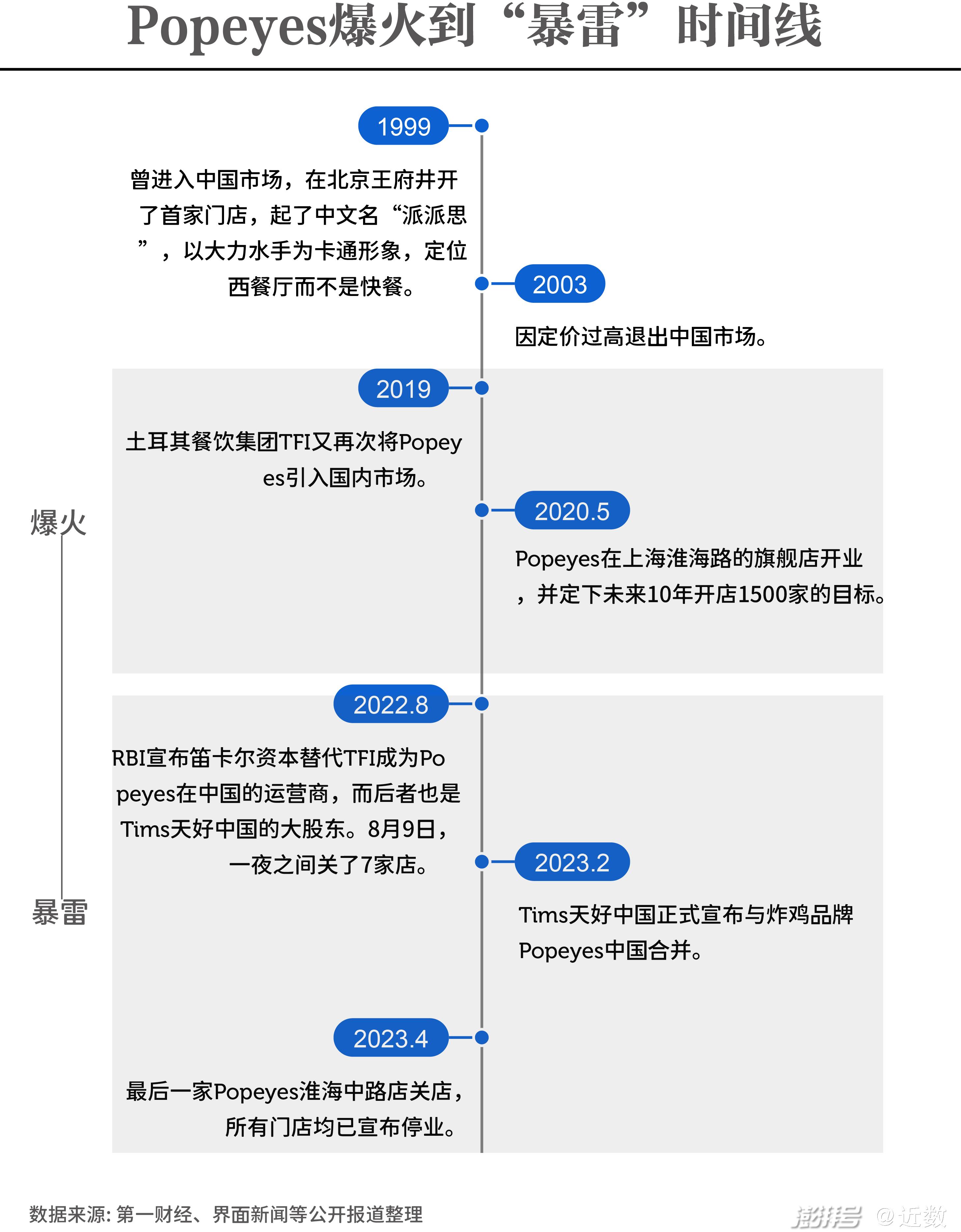

“二進”的Popeyes,會“二出”嗎?

與虎頭局不同,Popeyes像是虎頭局完全相反的對立面:創立于1972年、快餐連鎖品牌、主打炸雞漢堡。

Popeyes曾于1999年進入中國市場,但卻在2003年因為價格實在太貴,迅速退出。

2019年,土耳其餐飲集團TFI又再次將Popeyes引入國內市場,于2020年5月在上海開業了淮海路旗艦店。剛開業時掀起排隊熱潮,要排隊8個小時,但同時點評上就出現海量一星差評。2022年8月,RBI宣布笛卡爾資本替代TFI成為Popeyes在中國的運營商,而后者也是Tims天好中國的大股東。8月9日,一夜之間關了7家店,Popeyes在中國市場原本有9家門店,而最后一家門店也與2023年4月停業。

排隊體驗差、宣傳的優惠在實操上出現了問題、前期宣傳似乎用力過猛給消費者帶來極大的心理落差……這些標簽成了有可能使Popeyes再度退出中國市場的最大癥結。而中國洋快餐市場的飽和,較高的客單價,操盤手的頻繁更換,也在慢慢侵蝕著Popeyes在中國市場的未來。這家開業便成為網紅的快餐品牌,是否能起死回生呢?

上海,滿是機會,也滿是危險

隨著中國餐飲業的不斷升級,連鎖品牌門店的占比已經來到了四成。各種餐飲店的營銷方式也呈現出破圈化的特征。2022年,中國餐飲門店已經來到844萬家,但相對較高的開關店率也不容忽視,三成左右的數字背后,是許多品牌與門店更迭的故事,而在前幾年疫情的沖擊下,餐飲行業正面臨著收縮的態勢。

可以說,在一家店開業的同時,就會有一家店倒下。短視頻團購、聯名營銷、平臺種草、直播帶餐、盲盒營銷等基于互聯網的營銷模式,也在把一些熱門餐飲店推向“網紅店“。但是,餐飲業的市場就在那里,而參與到這個市場中的玩家-即品牌們-卻上演著長江后浪推前浪的好戲,一家昨天還在互聯網上爆火的品牌,可能在第二天就會迎來暴雷。因此,通過對一些熱門餐飲店的洞見,也可以剖析出它們為何能立足的深層原因。

而上海,作為互聯網上公認的魔都,其消費市場的發達、規模之大是有目共睹的。根據辰智大數據發布的《2022年中國餐飲大數據白皮書》顯示,2022年上海的餐飲業門店規模已超20萬家,位居全國之首。如此多的門店,必然會有更加多的門店更迭。所以,我們基于日均的排隊桌數,選擇了近百家上海熱門餐飲店,希望通過對它們的分析了解,找到一些讓它們成為熱門并生存下去的蛛絲馬跡。

熱門的一大因素,便是人來人往的消費者。因此,我們以排隊數作為指標,篩選出了近一百家上海的熱門餐飲店。它們中,有全國聞名的連鎖品牌,也有占據滬上一方山頭稱霸的“霸主”,那么,這些各有特色的餐飲門店,又有著怎樣的特點呢?

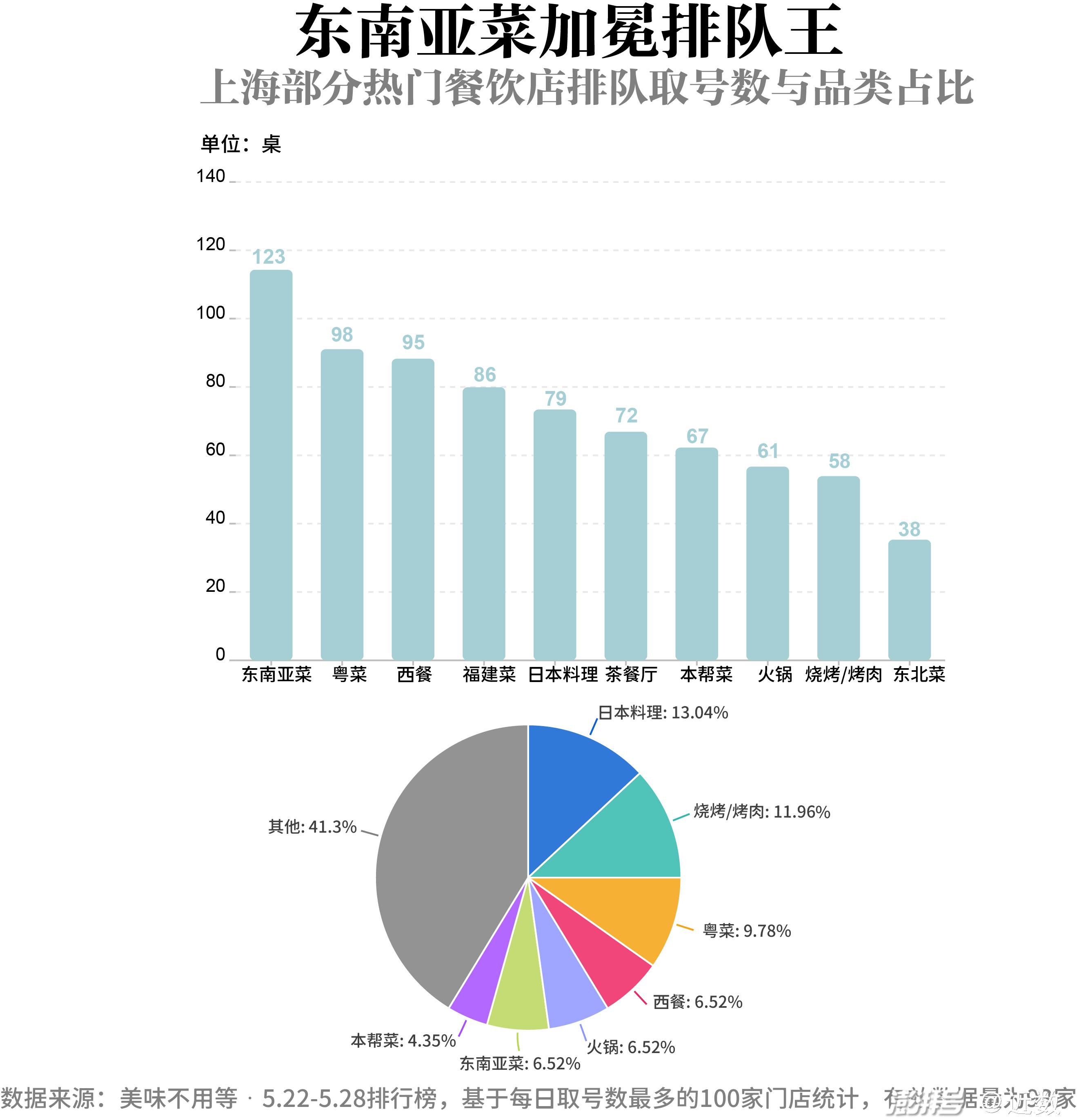

日料稱霸,本幫菜難掩頹勢?

在我們選出的近百家熱門餐飲店中,經營品類為日本料理的門店數量首屈一指,達到12家之多。與此同時,燒烤/烤肉、西餐、東南亞菜等也占有相當可觀的門店數量。從這些品類中,可以看到上海對各國、各地文化,特別是餐飲文化的包容性,許多來自異國他鄉的料理也可以在上海這片土地上生根發芽。而在這些品類中,數量位居中游的東南亞菜門店,斬獲日均排隊數最多的寶座。雖然門店數量不是最多,但可以看出在這些熱門餐飲店中,消費者對東南亞菜的青睞程度。

令我們意外的是,上海的本土菜系—本幫菜,竟然在門店數量的比拼中位于下風。這些數據量并不能代表整個本幫菜系門店在上海餐飲市場中的頹勢,也許是這些門店不需排隊,抑或是上海本地市民在外出就餐時會更少選擇自己常吃的本幫菜。這也更加凸顯出上海文化的多元多樣與包容性。

內環商圈成為熱門餐飲店中的熱門選擇

可以看出,這些熱門餐飲店大多分布在上海內環之內的商圈中,其中,人民廣場、徐家匯、靜安寺、新天地等尤其受這些餐飲門店的偏好。較大的客流量、較高的人均消費,確實可以為這些餐飲門店的營收帶來得天獨厚的優勢。同時,這些商圈往往具有各自獨特的情調,餐飲門店也更愿意基于自身的特色選擇更適合自己的商圈。同時值得注意的是,五角場因為其中多所大學的存在,也成為了多數熱門餐飲店聚集的地方。日常在其中學習、生活的大學生,其人數之多、消費能力之強,也是不容小覷的。而在不太熱門的商圈,往往分布著兩三家熱門的餐飲店,專門服務商圈內及商圈周圍的消費者們。這也是它們可以成為熱門餐飲店的原因之一。

參差不齊的價格背后,是品質選擇的多樣化

在人均消費金額上,日本料理、燒烤/烤肉、火鍋等品類都呈現出了較大的極差,即最貴的門店與最便宜的門店的人均消費金額差距較大。這種差距所顯示出的是在這一品類中,消費者可以選擇的不同檔次的餐飲門店的多樣。以日本料理為例,上到主打食材與創作Omakase,下到連鎖的快餐式日料,都可供消費者選擇。而對茶餐廳等品類來講,門店間的價格差距較小,意味著這些門店都處于同一檔次中,門店間的競爭也更加激烈。同時,這也代表著這些門店都將這些品類在其本土發展中呈現出的特色很好地移植了過來。在這些品類中,品質的重要性則更加突出,因為在同等價位下,消費者有諸多餐飲門店可以選擇。所以,一邊是以價差拉開的檔次差距、躬耕專一品類專一特色,另一邊是相似價格下的激烈競爭,不同的餐飲品類及其門店在上海呈現出了不同的競爭態勢。

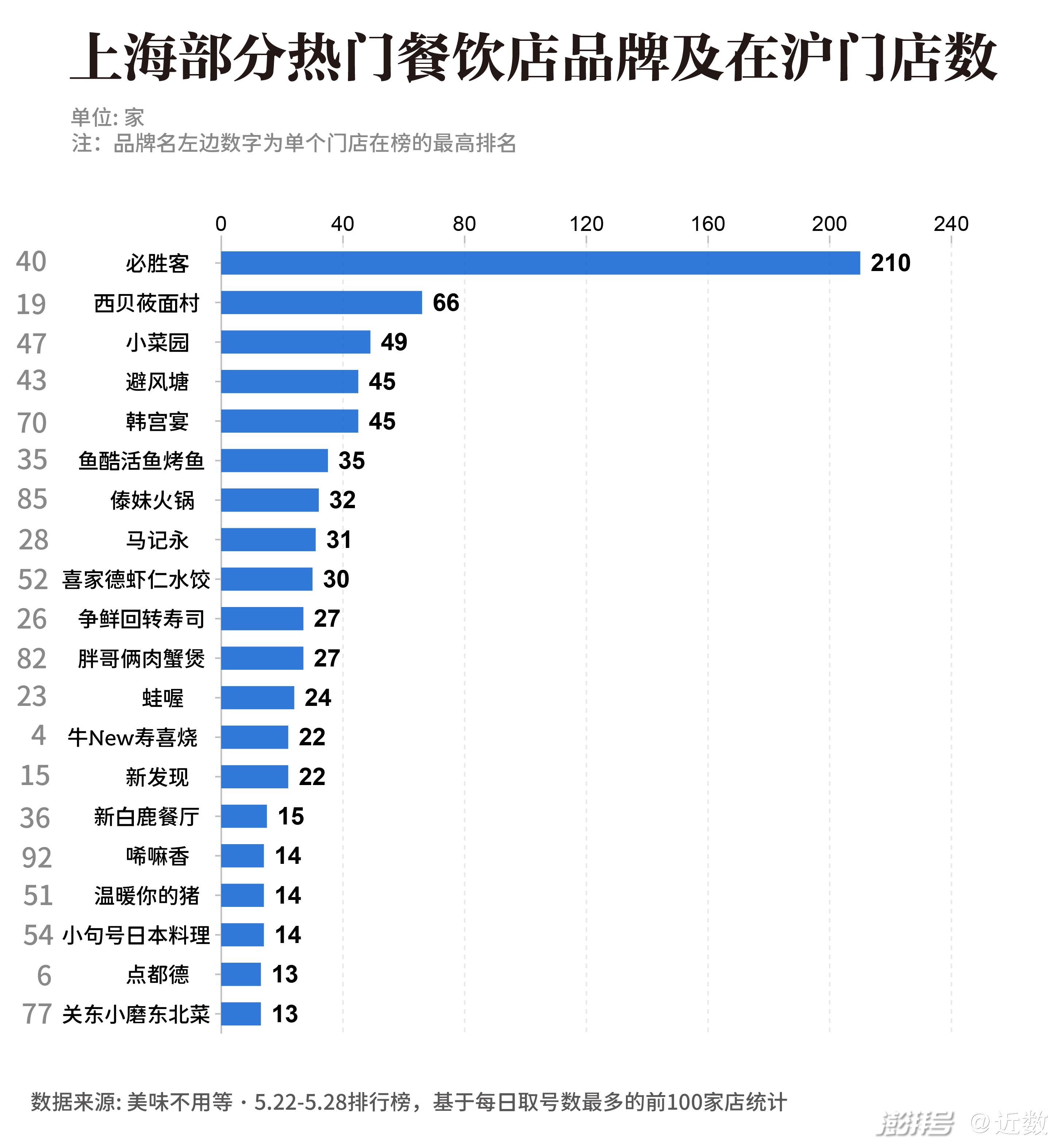

單店or擴張,不同的店有不同的玩法

除了必勝客的門店數量達到了驚人的210家外,這些熱門餐飲店中,門店數量較為靠前的品牌,其數量大多數都在20家到50家不等。同時,也有四季民福烤鴨店、ILTeatro、新雅粵菜館等在滬只有一家門店的品牌。從門店數量中可以看出,不同的餐飲品牌之間有著各不相同的經營思路。有的門店靠的是獨有的唯一一家店的口碑,通過消費者之間不斷的信息傳播擴大自己的知名度與人氣;而在一些連鎖的餐飲品牌中,也不乏店外排起長龍的門店,連鎖并不完全代表著口味的平庸與千篇一律,它們同樣也可以成為一些消費者的心頭好。

北上廣深中,上海的它們竟是這樣的

為了更好地得到上海的這些餐飲門店的特點,我們同樣根據日均排隊數,分別選擇了北京、廣州、深圳的近百家熱門餐飲店,并通過對它們的比較,得到了一些有意思的觀點。

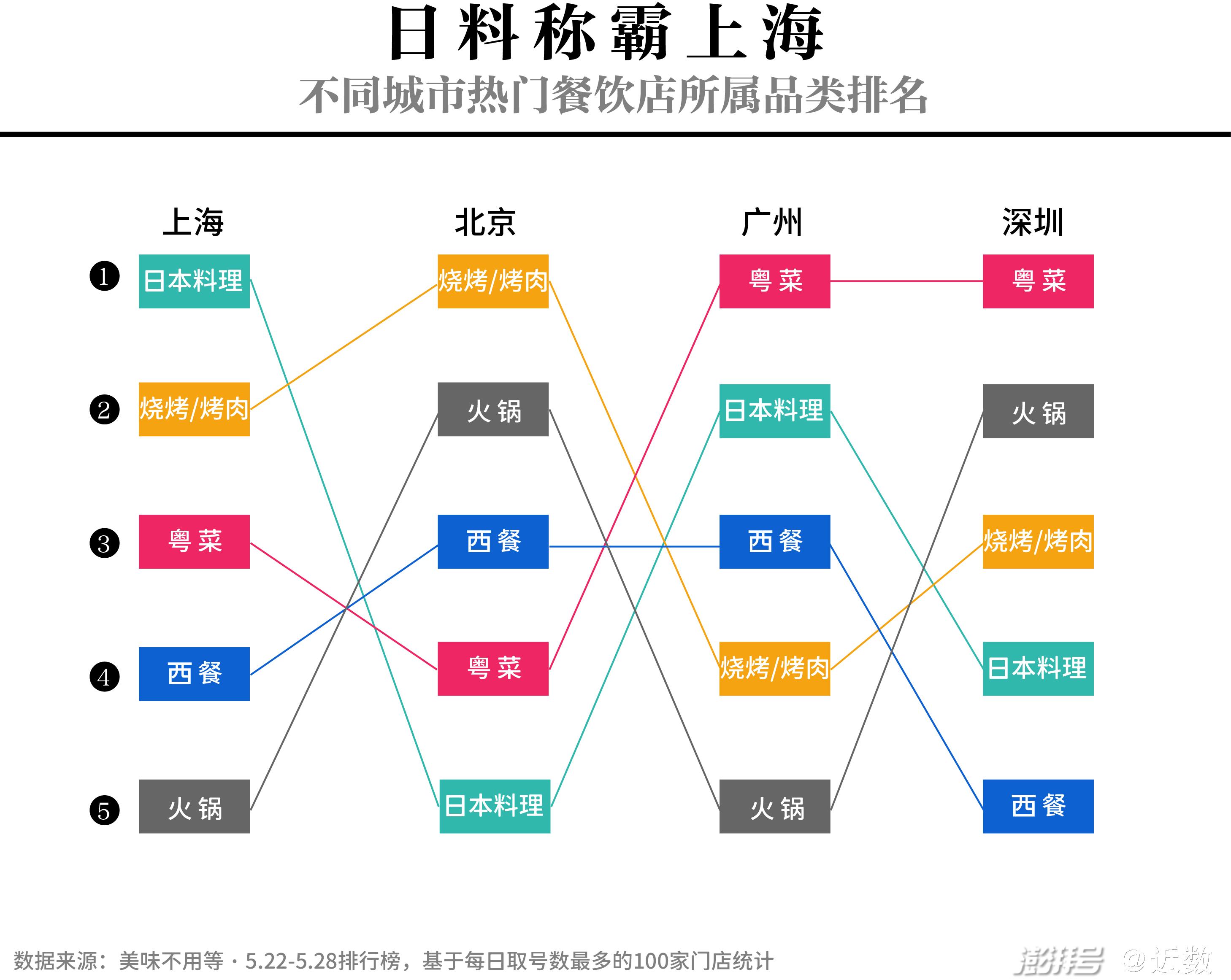

從品類上看,只有在上海,日本料理的數量是最多的。而在廣州和深圳,其本土菜系—粵菜的數量都位居第一名。這與前文中上海的熱門餐飲門店中本幫菜較少的數量形成了鮮明的對比,由此也可以看出,雖然這四座城市經濟都極為發達,但每個城市中的居民的飲食習慣還是具有比較大的差異的。在北京,燒烤/烤肉的數量位居第一名,這一點與上海較為相似,但日本料理的數量卻相對排在了最后一名。上海人對日料的喜愛,或說在上海對于開日料店的執著,已經初現端倪。

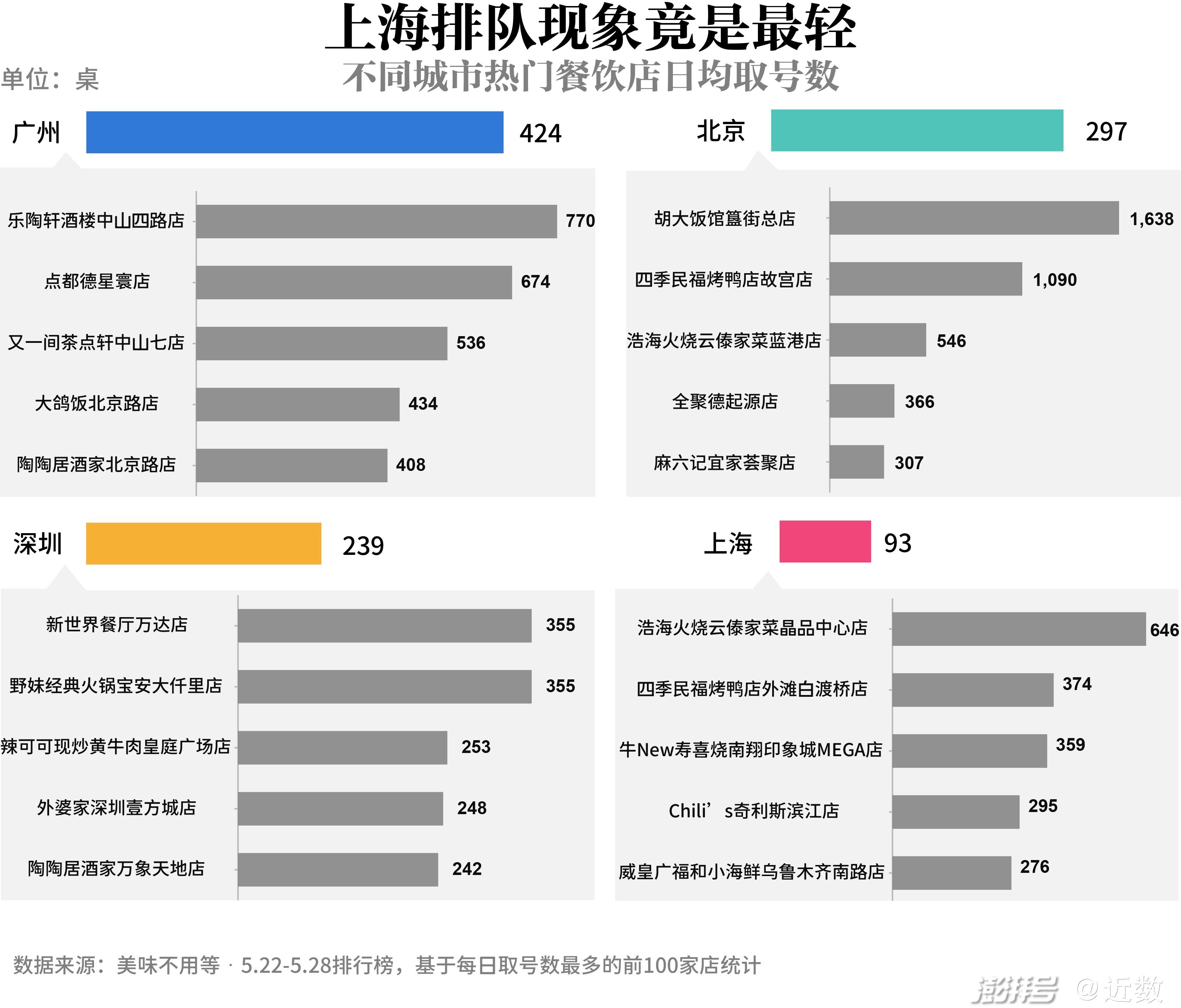

在我們的印象中,上海的熱門餐飲店的排隊現象可能是較為夸張的。但在這所有的門店的排隊數量的比較中,我們卻驚人地發現,上海的這些熱門餐飲店的日均排隊數竟是最少的,而且遠少于其他三座城市。而排隊現象最嚴重的廣州,這些餐飲店的日均排隊數甚至達到了上海的四倍有余。而在北京和深圳,日均排隊數都在二百余桌左右。可以看出,上海的熱門餐飲店的排隊數在這次比較中稍顯遜色,而在這件事上的遜色,也不失為一種好事:消費者為了一餐美食付出的時間代價相對來說是最少的,而較多的排隊數往往會勸退一些想要嘗試一下的消費者。

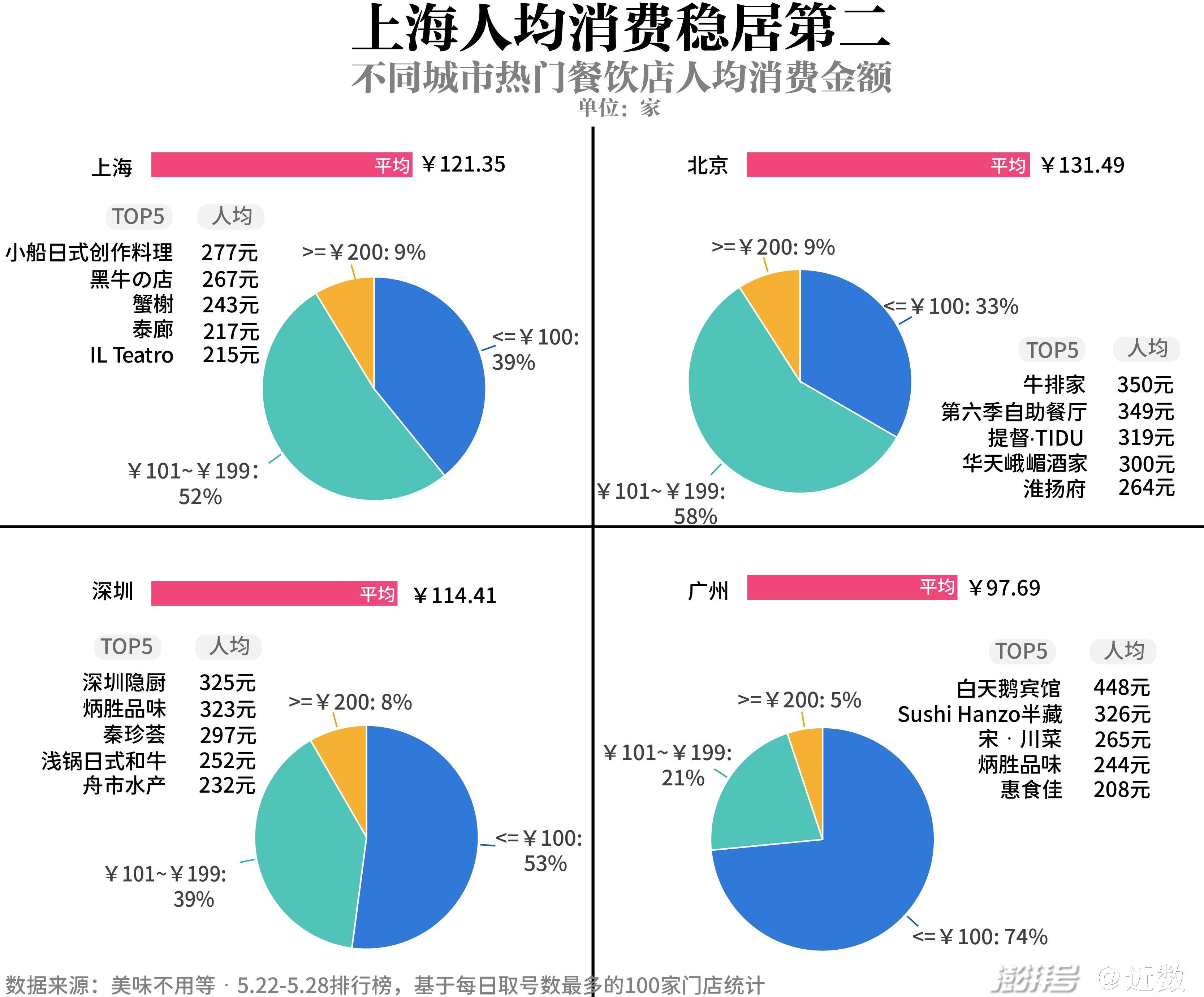

在人均消費金額上,上海不愧為“魔都“,這些熱門餐飲店的人均消費金額排在了第二名的位置,而排在第一名的城市是北京。與最后一名的廣州相比,剩余的三座城市中的熱門餐飲店的人均消費金額都高出了一大截,這一現象也可以從不同人均消費金額的門店構成上看出。北京、上海的門店中,人均消費金額在最后一檔,即¥100以下的數量是最少的,而占比最大的是中間的一檔,即¥101~¥199之間的門店。而廣州,擁有著最低的平均人均消費,卻有著人均消費金額最高的餐飲店,這也是很有意思的。從這些門店的數量也可以看出,上海的消費者在餐飲的消費上,其消費能力還是比較強的。

總的來說,不管是品類數量上還是人均消費上,上海的日本料理店都是比較突出的存在,這與其他三座城市的差別是比較大的。而相對較少的日均排隊數,也打破了一些人心中的刻板印象。

曾經風光一時的它們

在這一部分,我們將跳出上文中所選定的那些熱門餐飲店,將目光轉向幾家曾經在網絡上爆火、如今卻銷聲匿跡的餐飲品牌,希望從這些品牌的經歷中汲取一些教訓,為更多的餐飲品牌在上海的生存與成功提供經驗與教訓。

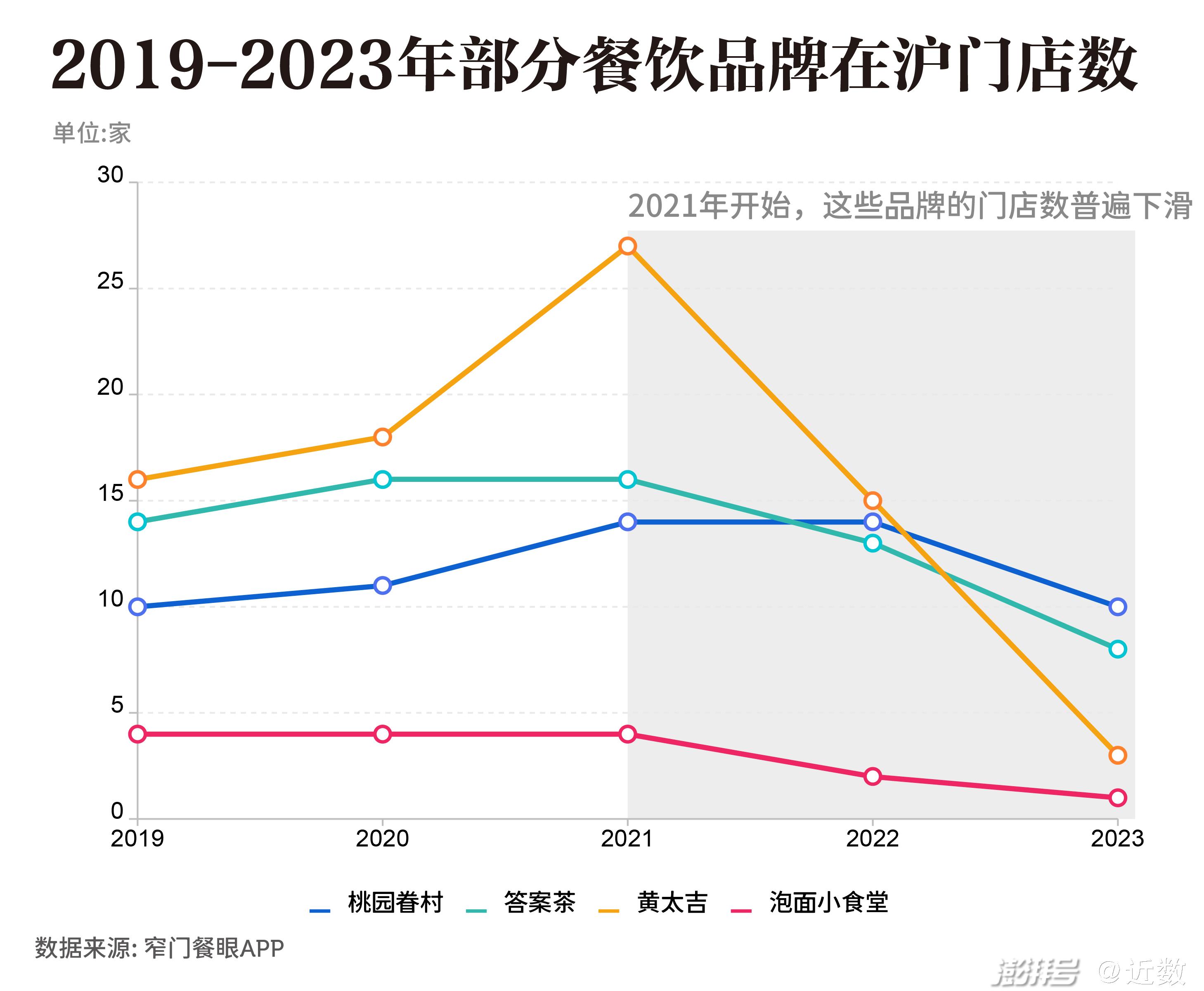

我們選擇了四家品牌,分別是桃園眷村、答案茶、黃太吉、泡面小食堂。從它們近五年的搜索指數中可以看出,它們都走上了下坡路。這一點也可以從門店數量中得到證實。

從2021年開始,這些品牌的在滬門店數都遭到了不同程度的下滑。有的品牌在2023年甚至在上海僅剩一家仍在營業的門店。而這些品牌,曾經也都擁有過一段輝煌的過去。

那么,它們為什么會從原來在互聯網上的爆火品牌,變成如今慘淡的模樣呢?在調查后我們發現,雖然品牌各不相同,但導致他們下滑如此嚴重的原因,卻是驚人的相似。

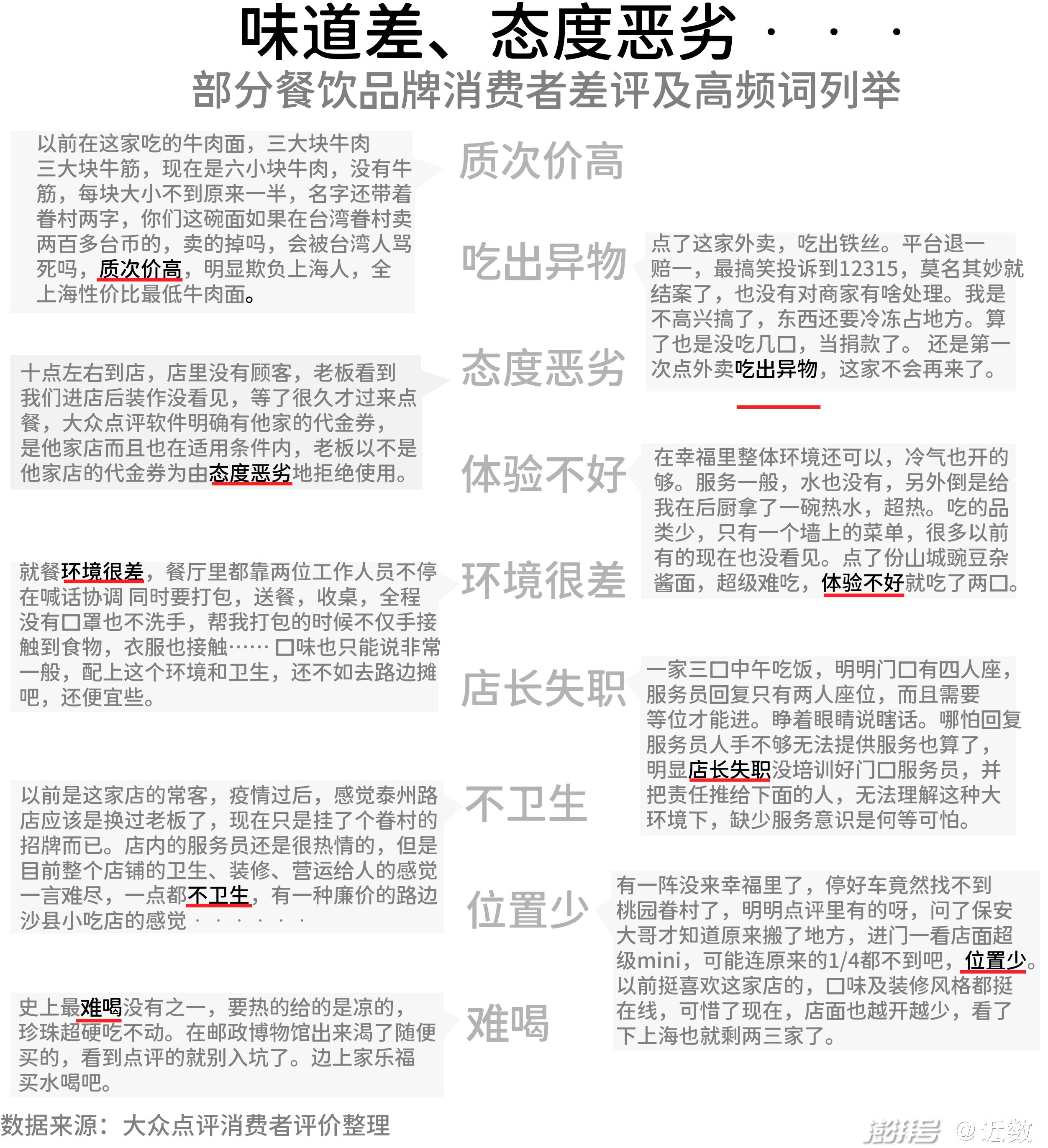

我們可以看到,這些差評的背后,不外乎是以下幾個方面:價格、味道、服務、環境、食品安全。這些品牌在經歷了幾年的經營后,都不約而同地出現了這些問題。質次價高、態度惡劣、位置少、食品安全……在品牌經營的初期,經營者可能一心只為獲得更高的利潤,而忽略了品牌的可持續發展。不是所有的網紅餐飲品牌都會出現這些問題,但在這些瀕臨停業的網紅餐飲品牌中,這些問題一定會出現。難道說,瘋狂的互聯網營銷背后,一定是品牌經營的不周、疏于管理嗎?我們認為,在這些餐飲品牌中,這個問題的答案是肯定的。如果一個餐飲品牌過分注重自己短期的成功與利益,那么它一定是無法長期立足在風云變幻的餐飲業市場中的—最起碼在上海,殘酷的事實已經給了這些品牌一記響亮的耳光。

通過以上的分析與研究,我們簡單地總結出了一些經驗與教訓,也發現了現如今在上海的餐飲業市場中取得成功的餐飲店的一些特色。希望在以后可以涌現出更多優秀的餐飲品牌,而在現有的餐飲品牌中,管理者與經營者也可以更加注重質量,更加看重消費者。畢竟,在餐飲市場上,只有過硬的質量與足夠的消費者的信任,才是餐飲品牌的制勝法寶。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司