- +1

萬國建筑中的家④|“紅磚”里弄里的魯迅徐志摩舊居

180年前,1843年秋天,上海開埠。1916年,隨著“外灘第一樓”亞細亞大樓的落成,上海漸成當時各國建筑師斗艷的舞臺。

《澎湃新聞·藝術評論》近期聯合上海當代藝術博物館,推開建筑師設計的住宅,尋訪昔日與今天的居所主人故事,觸摸歷史建筑的活力和溫度。本期走進位于虹口區大陸新村的魯迅故居和靜安區的四明邨,兩處不僅是百年前上海“紅磚”新式里弄住宅的代表,也曾吸引了魯迅、徐志摩等諸多文化界名流居住于此。

上世紀二十年代后,上海出現了新式里弄住宅,這種住宅是在舊式石庫門住宅的基礎上改良發展而來的,以適應當時中層階級的住宅需要。經四明銀行、中國實業銀行、浙江興業銀行等金融資本的大量投資推動,大批新式里弄陸續亮相。其中,位于山陰路的“大陸新村”和延安路的“四明邨”便是典型代表之一,兩者不光承載著建筑結構,也因魯迅、徐志摩、陸小曼等文化名人的往事而出名。

大陸新村與魯迅

大陸新村由當時的私營大陸銀行信托部投資建造。大陸銀行于1919年4 月由談荔孫發起創辦,總部設在天津,和金城銀行、鹽業銀行、中南銀行一起被稱為“北四行”,是民國時期著名的私人銀行。1930 年,談荔孫在上海籌建了大陸銀行信托總部,并涉及房地產經營,陸續興建了一些出租房屋。這其中,大陸新村就是該銀行出資建造并命名的建筑,主要面向職員及用于出租。

大陸新村航拍 2019攝

大陸新村建筑設計師羅邦杰

該系列建筑的設計師是廣東大埔人羅邦杰。羅邦杰生于1892年,清華學校畢業,密歇根大學學士以及麻省理工碩士,于1930年在上海大陸銀行建筑科任建筑師。他設計的建筑有上海市中心區國立音樂學院,上海大同路愛文義路覺園佛教凈業社佛教法寶館,上海郵函局職員宿舍、山陰路大陸新村、留青小筑等住屋、公寓及住宅等。

大陸新村設計于1931 年,此時羅邦杰39歲,正是年富力強,精力充沛之際。在他的設計中,房屋被設計為三層樓磚木結構建筑,新村共61幢,分6條里弄,位于今虹口區山陰路132弄、144弄、156弄、168弄、180弄、192弄6條弄堂,占地面積約5 760 平方米,建筑面積約一萬余平方米。

由于出租的性質,除了銀行職員外,大陸新村也成為了文化名人的落腳點。其中,最著名的便是大陸新村9號——魯迅故居。《魯迅日記》記載,1933年4月11日,“是日遷居大陸新村新寓。”這一天,魯迅、許廣平、周海嬰正式入住大陸新村9號,從此,這里成為魯迅生命最后三年半的棲身之所。

大陸新村的9號,魯迅故居

上海魯迅紀念館研究員施曉燕曾寫道:“與之前居住在景云里、拉摩斯公寓的顛沛流離和喧囂吵鬧不同,他在大陸新村 ,過的是比較安靜的日子 ,稚子承歡膝下 ,扶持青年們在文壇闖蕩,不需要時不時地出去避難,在這個房子里,魯迅創作頗豐,寫了《準風月談》《花邊文學》《且介亭雜文》《且介亭雜文 二集》《且介亭雜文末編》,編選《偽自由書》《南腔北調集》《集外集》《故事新編》,修訂《中國小說史略》,翻譯《表》《俄羅斯的童話》《死魂靈》, 編印《木刻紀程》《引玉集》《凱綏·珂勒惠支版畫選集》; 還為摯友瞿秋白編校出版譯文集《海上述林》上下卷。可以說,大陸新村 9 號,給了這位疲憊的新文化闖將、文壇巨擘———魯迅很好的休息地。”

魯迅的住所為大陸新村建筑第一排倒數第二幢。從檔案館留存的設計圖中可知,羅邦杰的設計圖非常具體,一排建筑為 10 幢房子,其中相鄰的單雙號房子以共用的墻為中軸線,兩邊布局對稱,單號的樓梯靠右手邊,雙號樓梯靠左手邊,臥室、廚房、浴室等等皆以此類推 。(邊上對稱的10號樓后來成為了魯迅紀念館,現為魯迅故居售票處與辦公室。)

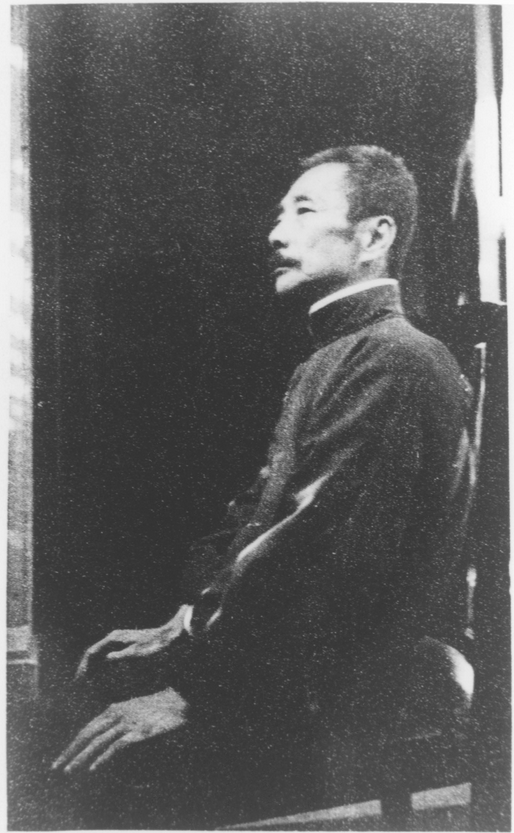

魯迅像,一九三六年10月, 攝于上海大陸新村九號魯迅寓所

魯迅故居入口

推開黑色鐵門,走入故居,首先看到的是一個小天井。據說,魯迅曾在此種植過夾竹桃、石榴、紫荊還有桃花。走入樓房,便可以看到獨特的尖頂拱形門和窗戶。一樓被分前后兩段,由木質地板和水泥地分割,前段為會客廳和飯廳,兩者用壓花玻璃的白色屏門阻斷。后段為天井、廚房及樓梯。樓梯下面有一個廁所。這里保留了魯迅生前所用的家具。

上海魯迅紀念館故居管理部負責人瞿斌告訴澎湃新聞:“1950年籌建上海魯迅紀念館時,由許廣平指導恢復上海魯迅故居室內布局,并于1951年對外開放。這里的家具都是魯迅生前使用過的,唯獨墻上的相片是魯迅葬禮上的。”

在一樓跟二樓之間樓梯轉角處,即廚房頂上所對應的位置是一個浴室,里面可見的是當時的白色瓷磚。瞿斌表示,“這一建筑的本體結構是按照原樣保護下來的,所以在魯迅故居可以讓人看到30年代建筑內的樣式,包括水泥材質的樓梯,以及這里浴缸,洗面臺和瓷磚等。”

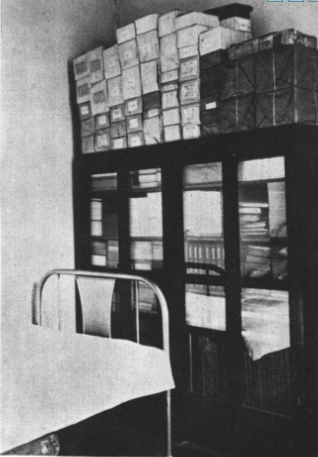

二層樓是兩間臥室,較大的一間為魯迅的臥室兼工作室,靠東墻是一張黑色鐵床,邊上是一個書櫥,窗前為書桌,上面有一個方形硯臺,玉石鎮紙,一個方形玻璃鋼(據說是魯迅生前用養魚所用)。書桌邊的日歷與時鐘停留在魯迅去世時的日期與時間。而另一間臥室則作為儲物間,據說魯迅的收藏曾放置于此。

魯迅上海故居大陸新村9號二樓的工作兼臥室

二樓到三樓的轉角處,浴室所對應的位置是一間役室。三層樓同樣分為前后兩個臥室,前臥為魯迅兒子周海嬰的房間。這里是整棟樓最明亮最寬敞的一間,陳設簡潔,擺有精致木質床,以及藤制家具。墻上則是周海嬰4歲和6歲時的照片。而另一間客臥,則是魯迅用于接待朋友的地方,瞿秋白、馮雪峰等共產黨人曾在這里住過。

魯迅生前的房間

周海嬰的房間

大陸新村9號三樓客房 瞿秋白、馮雪峰等同志曾在此暫住 1936年10月19日攝

繼續往上走,有一個曬臺,眺望下去,則是另一片住宅區域——留青小筑,也是羅邦杰的手筆,建于1934年。“魯迅搬來的時候,窗前還沒有房子,是一片空地,還能聽到蛙鳴聲。”瞿斌說。

四明邨里的名人

在上海,另一處帶有濃厚文化氣息的“紅磚式”新式里弄無疑就是坐落在延安中路的四明邨。這里的新式里弄也是銀行出資建造,但建造年代要稍早于大陸新村。

走入四明邨的弄堂,一片紅瓦紅墻的石庫門房子映入眼簾。四明邨位于今天的延安中路913弄與巨鹿路626號之間,正對上海展覽中心,是四明銀行的品牌房產之一。“四明”是浙江寧波舊時的別稱。四明銀行是舊中國主要的商業銀行之一,由當時滬上頗有知名度的寧波幫人士朱葆三、虞洽卿等眾人共同創辦。四明銀行創辦后不久,開始涉足近代上海的房地產業,在其后的三四十年間,四明銀行開發了四明里、四明邨以及四明別墅這些具有四明特色的四明銀行品牌房產。

四明邨入口

四明邨由四明銀行邀請凱泰建筑事務所的黃元吉設計,于1912年和1928年兩次投資興建而成。前期建造的住宅是2層樓房,后期建造靠近巨鹿路一帶的住宅為3層樓房,裝有衛生盥洗設備。住宅圍墻高4米左右。主弄寬7米,支弄寬4米。

與老石庫門不同,四明邨是上海新式石庫門里弄的典型代表作,內部的格局簡單緊湊,一條南北走向的總弄堂連貫延安中路和巨鹿路,弄里的建筑分兩邊呈魚骨狀整齊排列。邨內住宅呈現帶有海派特點的裝修色彩,中式元素與西洋風格相互交融。木制大門與西式裝飾圖案、花紋交相輝映。

四明邨的文化名人墻

四明邨因其良好的治安,地處鬧市卻能阻隔喧囂的安靜環境,成為眾多文化名人的入住之選。抗戰時期,四明邨38號曾住著著名的文學家,魯迅三弟周建人。而國學大師章太炎曾在四明邨89號小住。如今,他的名句赫然刻在四明邨過道的墻壁上:“偶有所得不可以為智,猶要自視若愚。愚三次,智三次,學始有所成。”,“學患其不習,既習矣患其不博,既博矣患其不精。”

此外,不少藝術界人士也與四明邨有緣。1941年秋,吳待秋攜家屬搬入了四明邨82號內。家中一妻三子,一女仆。抗日戰爭時期,蟄居于上海的吳待秋,痛心于國土淪陷,常常獨自待在四明邨的家中,閉門作畫。這里承載著他憂國憂民的傷感之情,也承載著他的生活狀況。而再往前推10年,高振霄、高式熊父子也入住了四明邨。高振霄科舉入仕后不久,辛亥革命爆發,隨后中華民國成立,清帝退位。也許是出于晚清仕人的風骨,高振霄寧愿以教書、寫字為生,也不愿為國民黨所用。解放后,高振霄成為上海文史館館員和政協委員。其子高式熊則幼承家學,跟隨父親學習。此外,他還與同住四明邨的王福庵來往,傳承了王福庵的篆書。2019年1月25日,高式熊辭世,有人說,除去一生榮譽,高式熊只是一個愛在四明邨里擺弄照相設備,潛心鉆研篆刻的老人。

四明邨 弄堂里

當然,最為人們樂道的可能是徐志摩與陸小曼在四明邨居住的故事。四明邨923號曾是徐志摩與陸小曼夫婦的住所。陸小曼租了一整幢,每月租金銀洋100塊左右。樓下當中為客堂間,陳設簡單,只作穿堂。邊廂房為陸小曼父親臥室。二樓亭子間是陸老太太房間。徐志摩和陸小曼住在二樓廂房前間。后小間作陸小曼吸煙室。二樓客堂間作會客室,亦備煙榻,供客人使用,中間一張八仙桌是晚餐桌。三樓是志摩書齋,墻壁上釘著色彩斑斕的蝴蝶標本,還掛著一幅俞珊的《沙洛美》劇照。

1929年3月29日,泰戈爾來到上海,暫住在徐志摩與陸小曼在四明邨的家。夫婦倆把三樓一間相當精致的亭子間騰出,按照泰戈爾的生活習慣進行了布置,迎接他的到來。但是,泰戈爾卻看中了那間有著特大寫字桌、堆滿各種書籍的古色古香的房間……

可惜的是,1998年,為修建延安路高架道路而拆除了部分房屋,徐志摩與陸小曼的居所進入了拆除之列,兩人的故事也隨風而逝。留下的是墻上詩句,“想念是繭,層層疊疊,愛是利劍,能夠突破一切,所有的離別,其實都是愛的考驗,為了破繭成蝶。我說雨會來,你說云不在,誰還記得那年夏天,那條小路,那陣風,那片海。”

兩種現狀

然而,外貌相似的兩個新式里弄住宅,在歷經近百年的變遷后,也呈現出了不同的面貌。

據悉,四明邨剛建成時,入住的大都是四明銀行的中高級職員和一些寧波籍人士。1966年以后,四明邨住戶群體發生了改變,工人階級開始入住四明邨。半個世紀過去,四明邨逐漸走向平民化。到了2005年,因眾多名人的入住,四明邨成為“文化名人邨”,成為了上海里弄文化的重要載體之一,繼續延續著它的故事。如今,四明邨里有種花的老人,有賣菜的固定攤位,居民在此聚集,相互閑聊,討論著天氣,討論著社會新聞,是祥和安寧的里弄氣息。

當然,這里似乎也并不總是那么安寧的。隨著“巨富長”區域成為市區網紅打卡地后,周末的四明邨時常聚集了來市區里弄拍照打卡的青年們。

四明邨

四明邨內的古著店

馮先生在四明邨內經營著一家古著店,售賣復古服飾與復古自行車,他告訴澎湃新聞記者,這里有更適合古韻的文化底蘊,所以他將位于工業遺產廠房里的店鋪搬來了這里。“這里曾有不少民宿,但隨著時間變遷,逐漸轉型為了店鋪。據我所知,附近的工作室、店鋪就有10來家。現在來弄堂里閑逛的人很多,很多年輕人會穿好服飾來拍照,建筑與服飾呈現出了一種沖撞感。當然,由于一些店鋪有時門口聚集了太多的人,較吵鬧時,鄰居們也會提出反對的聲音。”

相比于四明邨的變遷,大陸新村呈現的面貌則截然不同。瞿斌告訴記者,大陸新村的很多居民自解放前就一直居住于此,有的居民已近百歲了,他們以與魯迅相鄰而感到自豪。

瞿斌說,這里的社區聯動很強,社區和居民對館方的工作非常支持。“我們會招募年輕的大學生志愿者,以及來自初中的學生志愿者做小小講解員。此外,這里還有居民自發組織的志愿者團隊,以退休人員為主,也有一些年輕人,總共二三十人,每周來此講解。”

“周末是參觀大陸新村魯迅故居的高峰期,但居民支持,從不抱怨。現在上海魯迅紀念館里有一個關于魯迅的電影展覽,這里的居委會就掛了一塊牌子,寫了魯迅故居電影的講解團,很有意思。當地居民是一些老上海,他們不光會給外地來的游客介紹魯迅故居,還會向他們講述上海弄堂的故事。這種老上海的感覺與一般的講解是很不一樣的。很多外地觀眾都覺得很有意思。”

這些文化名人的故事,隨著時間的流逝,逐漸刻在了里弄建筑的磚墻上,而大陸新村和四明邨的故事還將繼續。

(本文部分內容綜合自上海魯迅紀念館、上海市歷史建筑保護事務中心、靜安區檔案局等。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司