- +1

《蜘蛛俠:縱橫宇宙》:陳詞濫調之外的后現代敘事

序

如果要給《縱橫宇宙》這部作品的風格下一個最恰切的定義,那必定是“后現代”。在美術層面,影片中有各種畫風的融合運用,不同風格元素的拼貼;在音樂層面,說唱,電子,古典,傳統電影配樂等不同音樂形式糅合得恰到好處;在敘事層面,對個體身份流動性的探討,對“權力話語”的質疑,對極權組織的影射也彰顯出影片的后現代性,更不用提影片中以后現代頂尖藝術家巴斯奎特為原型的朋克蜘蛛俠(Spider-Punk)。

朋克蜘蛛俠(Spider-Punk)。

在受到大量的常規贊美外,影片中也有許多值得探討的內容。本文將集中探討影片的敘事,探究導演如何在劇本層面架設起隱藏張力,在美術層面擁抱后現代,以及對于“自我身份認同”這一問題進行深入剖析。

自我身份的流動性

在影片開始,格溫一家和她宇宙中的彼得·帕克(Peter Parker)一起吃飯時出現過這樣一個畫面:所有人身上的衣服都在流動。這個畫面是對于整部電影核心的轉喻,即如何在流動性中尋找能夠固定“自我”身份的方法。

格溫和邁爾斯,都因為那個無法被當下共同體所接納的“自我”,即蜘蛛俠的身份,而成為自己世界的異鄉人。他們渴求著一個共同體,希望借此脫離現有秩序,獲得一個新的定位。格溫在無奈之下選擇加入蜘蛛俠聯盟;而主角邁爾斯則渴望被另一個共同體承認。在申請普林斯頓物理系時,邁爾斯清楚地表明了自己的追求:進入一個同興趣共追求的團體,這也解釋了他為什么如此執著于加入蜘蛛俠聯盟。

除了這兩位核心角色外,片中外圍角色的建構也遵循了同樣的思路。以字節蜘蛛俠為例,她在出場介紹中表明,該角色是以一種類似VR游戲的方式接入其他宇宙,而當她所在宇宙的父母爆發爭吵后,她馬上關閉了那個窗口,因此可以推測出她需要面對父母的爭吵,甚至需要承受家庭對于她沉迷游戲的不理解。

這個角色第二次出現,是在邁爾斯嘗試借助機器回家的場景中。此時她正在轉變自己虛擬形象的發型,這個設計同樣可以聯系到身份的流動性上,后現代里的“自我”缺乏穩定根基,就像格溫一家身上不斷變化的衣服,以及字節蜘蛛俠的頭發一樣,可以通過無數符號隨意組建。因此這個角色在關鍵時候選擇幫助邁爾斯是有跡可循的。他們作為同一代的年輕人,面對著父母、權威,以及現實給予他們的定義和規范,內心都極其渴望反抗。

《蜘蛛俠:縱橫宇宙》截圖。

與其他角色不同,印度蜘蛛俠代表了少數族裔在進入后現代之后獲得了“部分”發聲權。此前,權力掌握著少數族裔的角色塑造,以自己的印象去定義少數族裔;而在進入后現代之后,少數族裔開始擁有一定的“政治權利”,能夠去說自己的語言,去思考自己作為異鄉人在美國這個種族大熔爐里的定位。在影片中,印度蜘蛛俠就挑明了西方人對印度常見的刻板印象。

自我身份與極權

影片中另一個值得探討的設定,是由蜘蛛俠2099米格爾·奧哈拉建立的蜘蛛俠聯盟,該聯盟召集了不同宇宙的、性格迥異的蜘蛛俠,形成了看似穩定的組織。在眾多的蜘蛛俠中,來自地球-616B的彼得·B·帕克(Peter B. Parker)和朋克蜘蛛俠(Spider-Punk)與米格爾之間的關系最為特殊。他們兩人身上有著對維持一個極權體系最為不利的特征:彼得·B·帕克并不完全認同蜘蛛俠聯盟這一體系生產出的意識形態,朋克蜘蛛俠更是徹底的刺頭,所以兩人之間相處融洽,而蜘蛛俠聯盟的創始人米格爾則對他們多有不滿。

仔細分析米格爾經營的蜘蛛俠聯盟,不難發現組織所蘊含的極權性質。每個成員都需要通過手環注冊進入符號秩序(“This is What you Sign up for”,這是米格爾在教訓邁爾斯成為蜘蛛俠意味著犧牲時候所用的臺詞)。在這個秩序中,上級可以隨時通過手環獲取你的位置,甚至進行監視。上下級之間令行禁止,米格爾作為領袖更是幾乎獨斷專行。包括聯盟通過對個體的基因進行檢測,將其送回相應的宇宙,這些行為都是非常直接的法西斯隱喻。

在影片中,蜘蛛俠聯盟需要不斷根據機械算法去決定他人的行為。對此,米格爾提出了縫合性意識理論,即“織網事件”或者說“黑洞神話”。通過這套理論,米格爾試圖為自己的權力合法性進行辯護。一旦符號秩序里出現無法被縫合的點,馬上會產生排斥反應,米格爾更是明確表示自己不允許任何不穩定、不在秩序之內的東西存在。另一方面,影片中多數的蜘蛛俠接受米格爾的理論,他們相信織網事件的破碎會導致一個宇宙的滅亡,認為經歷過災難的米格爾的所作所為是為了保護多重宇宙的安危。

對權威話語的質疑

影片圍繞蜘蛛俠聯盟與米格爾的所作所為展現出后現代思想另一個特點:對權威話語的質疑。令人印象深刻的朋克蜘蛛俠正是這一精神的完美體現,他的出現真正調動了整部電影隱藏的張力。在朋克蜘蛛俠的自我介紹里,有幾個重要的關鍵詞:他從不自稱為英雄,因為人一旦開始把自己稱為英雄,就會被這個幻想俘獲,開始美化自身,把自己當成主持正義的神。

不難看出,這些特質都指向了高高在上的米格爾。在邁爾斯第一次見到米格爾時,他如同神一般從天而降;在格溫被送回家的最后一刻,她面對米格爾和蜘蛛女俠(Spider-Woman),問出了那句話“我們本應是正義的,不是嗎?”蜘蛛女俠面露難色,似乎已經意識到了體制存在的問題;米格爾則是毫無反思神色,通過一句“我們就是正義(We are)”回應了格溫的質問。

此外,影片還多次強調了米格爾身心的異化:包括邁爾斯在列車上玩笑般地問道:你(米格爾)作為蜘蛛俠為什么會用爪子?在面對反派禿鷲時,米格爾曾脫下面罩呈現出吸血鬼般的野獸狀態,與之形成鮮明對比的是朋克蜘蛛俠脫下面罩后依然保持著“酷”的狀態,對此他這樣解釋道:“我的酷從來不因為面罩這種外在符號而改變(I just Cool the whole time)。”這正是二者之間的明顯對比,一個象征著極權的法西斯領袖,另一個則是象征著自由的街頭藝術家。

影片中的另一個關鍵詞,是如何通過示威游行去推翻法西斯。朋克蜘蛛俠對利用檢測基因,將對象進行強制空間傳送的機器有著極為犀利的諷刺:這玩意真人性,一點都不恐怖呢(Superhuman and not creepy)。這種通過天生的自然特征來決定他人命運的做法,很容易讓人聯想到法西斯對猶太裔的種族滅絕行為。這個設備的形象也展現出蜘蛛丑惡的一面,代表了蜘蛛通過織網和觸手去捕獵的形象。

在準備進入米格爾的辦公室之前,朋克蜘蛛俠拆下了后面“翻盤道具”的零件,但關鍵在于他和邁爾斯關于“真相(Truth)”的對話。一方面,作為一個真朋克,他對于權力運用媒體渠道發出的信息始終抱有懷疑;另一方面,他也在提醒邁爾斯要警惕米格爾灌輸的信息,前者有自己的立場。這段發言也彰顯出后現代的特點,質疑敘述者本身的立場,以及他們文本里隱藏的意識形態內容。

印度蜘蛛俠。

最后,朋克蜘蛛俠給出了忠告:在沒搞清楚之前,不要急著加入。而一心尋求共同體認同的邁爾斯顯然沒把這個忠告放在心上,這也是當下絕大部分朋克cosplayer 的困境——他們覺得現有秩序壓制了個人自由,幻想著一個純潔無瑕的亞文化群體,迫切希望得到這個共同體認同。但真正的問題在于,共同體從來都無法跟政治脫鉤。當格溫在給邁爾斯第一次介紹蜘蛛俠聯盟的時候,使用的詞匯是社會(society),暗示聯盟同樣存在等級秩序、規則,以及政治。當他們意識到共同體的骯臟混亂后,這種失望讓個體以一種更劇烈的狀態回到自己曾經厭惡唾棄過的位置。像邁爾斯那樣,被社會毒打完,發現理想的共同體也是一樣的骯臟惡臭,才意識到家庭的美好。

而真正的朋克,真正的反抗只能出現在朋克蜘蛛俠這樣的個體身上,他們已經不相信任何團體,質疑一切意義,不在乎外在符號。他始終游離于蜘蛛俠聯盟這個團體之外,隨時準備退出。他會幫助邁爾斯,做自己認為對的事情,不受束縛。甚至他的畫風完全都跟其他蜘蛛俠完全不同,身上的顏色、描邊、背景顏色都在不斷變化,但從始至終,他外在符號的變動從來沒有導致他的自我定位出現問題。正如他在電梯里那句話,摘下面罩也一樣,我的酷從來不因為面罩這種外在符號而改變。他從不在乎他人是否承認自己,他不贊同團隊,不贊同英雄,但他清楚應該保護那些真正對事業有熱忱的人,所以他會幫助格溫與邁爾斯。

這種問題出現在各個領域,其核心在于個人幻想通過得到共同體的承認,來解決自己日常生活中遭遇的所有不快。對于這些人而言,這樣的期盼是簡單的:“所有的問題都是因為我不被這個社會接受,一定有一個共同體,里面生活著跟我一樣的人,我只要進入這個共同體,就能解決一切問題”。但令人遺憾的是,事實并非如此。

從這個意義上,朋克蜘蛛俠才是整部電影真正的畫龍點睛之處,他作為核心支撐起了整部電影對于自我身份追尋的答案,作為線索承上啟下,提供了關鍵的翻盤道具推動劇情繼續運轉。他站在米格爾的對立面,揭露出蜘蛛俠聯盟極權組織的特征,從而建立了影片的戲劇張力。

“織網神話”、權力話語與符號秩序的運作方式

朋克蜘蛛俠在電影中還有一句關鍵的臺詞,當印度宇宙出現黑洞的時候,他將其稱作資本主義的隱喻(the metaphor of capitalism)。 在第一層含義中,這符合他的朋克人設,對資本主義進行抨擊:資本主義像黑洞一樣以貨幣為中介,不斷把整個社會納入體系,而進入這個體系的一切都以理性和效率為核心。

但在第二個層面,我們可以把這句話和蜘蛛俠聯盟聯系起來,資本主義奉行的理性在某種程度上造就了法西斯組織。在蜘蛛俠聯盟傾巢而出追捕邁爾斯的時候,格溫對蜘蛛女俠說,我感覺這樣做不對。對方回復:不要感覺,用腦子思考,用理性去遮蔽掉你的感覺。

再往深一層次去思考,黑洞的出現關涉著蜘蛛俠聯盟的根基。關于黑洞的故事構成了一個支撐性的“神話”——這個組織正是為了防止這種事情的發生而出現,從而賦予了這個組織乃至其領袖權力的合法性。但既然“黑洞神話”是一個故事,是由特定的人說出來的,并且講述者希望把某些東西的存在自然化,那就必然會存在立場,存在對真實的扭曲。

在米格爾所說的故事里,他并沒有救人,只是取代了某個已經死去的人。米格爾宇宙消失的前因后果又是怎樣的?即使彼得·B·帕克在旁邊看到了一切,但前因后果只有米格爾自己清楚。印度的黑洞真的是由邁爾斯拯救本該死去的警察所導致的?黑洞有沒有可能是由粒子對撞機所引發的?這一切在后現代的思考里都要打一個問號。誰在說這個故事?他通過這個故事想達成什么目的?

如果從法西斯極權組織的角度思考,我們完全可以認為,正是通過邁爾斯的例外性與黑洞的出現,米格爾才支撐起了組織,讓自己獲取了權力。通過這種絕對的差異性,禁止成員進行特定行為,“告知”他們恐怖的后果,米格爾才確立了組織的規范。所有蜘蛛俠都會阻止邁爾斯去拯救父親,他們都相信這個“神話”,相信如果打破了每個蜘蛛俠應當承擔的宿命,整個世界就會崩潰,為了整個秩序的穩定,就必須抓住邁爾斯。

但總會有那么一些人會對這個符號秩序,對縫合意識形態的“黑洞神話”有所懷疑,朋克蜘蛛俠甚至直接對米格爾的立場產生了懷疑。格溫在邁爾斯回到另一個宇宙之后曾問道:邁爾斯打破織網后,到底會發生什么?在格溫的宇宙,她的父親辭職,她也不必經受喪父悲劇。織網被打破了,但她的宇宙并未崩潰。因此這個“黑洞神話”經不起推敲,還有其他因素共同導致了黑洞的產生;包括米格爾口中另一個宇宙的崩塌,背后也有著其他原因。但為了某些不為人知的目的,米格爾不得不創造出這個“織網神話”。當面對質疑,米格爾選擇把格溫送走,抓捕邁爾斯,多次表示對彼得·B·帕克和朋克蜘蛛俠的不滿。在電影里,米格爾從始至終都掌握著危機事件的敘事,而這一切都是值得質疑的。

蜘蛛俠2099米格爾·奧哈拉

電影里出現的“電車難題”:選擇救自己父親,就會害死整個宇宙的人;選擇拯救整個宇宙,就只能眼睜睜看著父親死去,以及米格爾口中的“宿命論”:邁爾斯本不應該成為蜘蛛俠,他越界了,所以注定要受到制裁,該死的人注定救不回來。這兩個論點在新的思考范式里直接遭到推翻,新的問題在于:什么樣的體制、機構、權力會讓人面臨這個問題,體制背后的權力者為什么要這么做?為什么會存在一個“黑洞神話”使我們去相信這一切?

這些問題與存在主義之后,法國結構主義的研究息息相關。福柯的生產性權力,拉康的大學話語,阿爾都塞所說的社會對人的詢喚,羅蘭·巴特研究的神話學研究,都在講非自然的文化產物如何讓自身“自然化”,變得天經地義。另一方面,我們能在影片中看到典型的符號秩序對人的粘性。像邁爾斯面臨其他蜘蛛俠的勸阻一樣,這里面包括亦師亦友的彼得·B·帕克,甚至是最為親密的格溫。整個符號秩序甚至不需要暴力機器去抹掉刺頭,深陷符號秩序中的其他個體會自覺地完成整個任務。

藝術領域

除了后現代的身份危機,對權威話語的質疑外,影片中也涵蓋了藝術領域上的后現代發展。影片開始禿鷲的形象非常典型,和達芬奇同時代,被傳送到美國紐約古根海姆博物館。古根海姆博物館最有名的藏品是康定斯基,杰克遜·波洛克,畢加索的作品,屬于非古典時期藝術。

巴斯奎特

Jackson Pollock,Number 1A, 1948,MOMA

而古典時期的藝術家,例如文藝復興三杰,整體上追求完滿、和諧。當時階級分化極其嚴重,作為統治階級的帝王教士地位穩固,宗教的發展讓超越性的圓滿成為主流追求。隨著工業時代的發展,表現主義,構成主義,超現實主義等新藝術形式,在某種程度上也是藝術上對于貴族推崇的古典主義的反叛。在藝術館里,蜘蛛俠們解決禿鷲帶來的麻煩后,路人說了一句:這像是班克西的作品(It's like Banksy)作為當代的知名藝術家,班克西選擇通過街頭涂鴉傳達自己的想法與概念。

班克斯在雷丁監獄(王爾德曾羈押于此)外墻上的涂鴉作品。

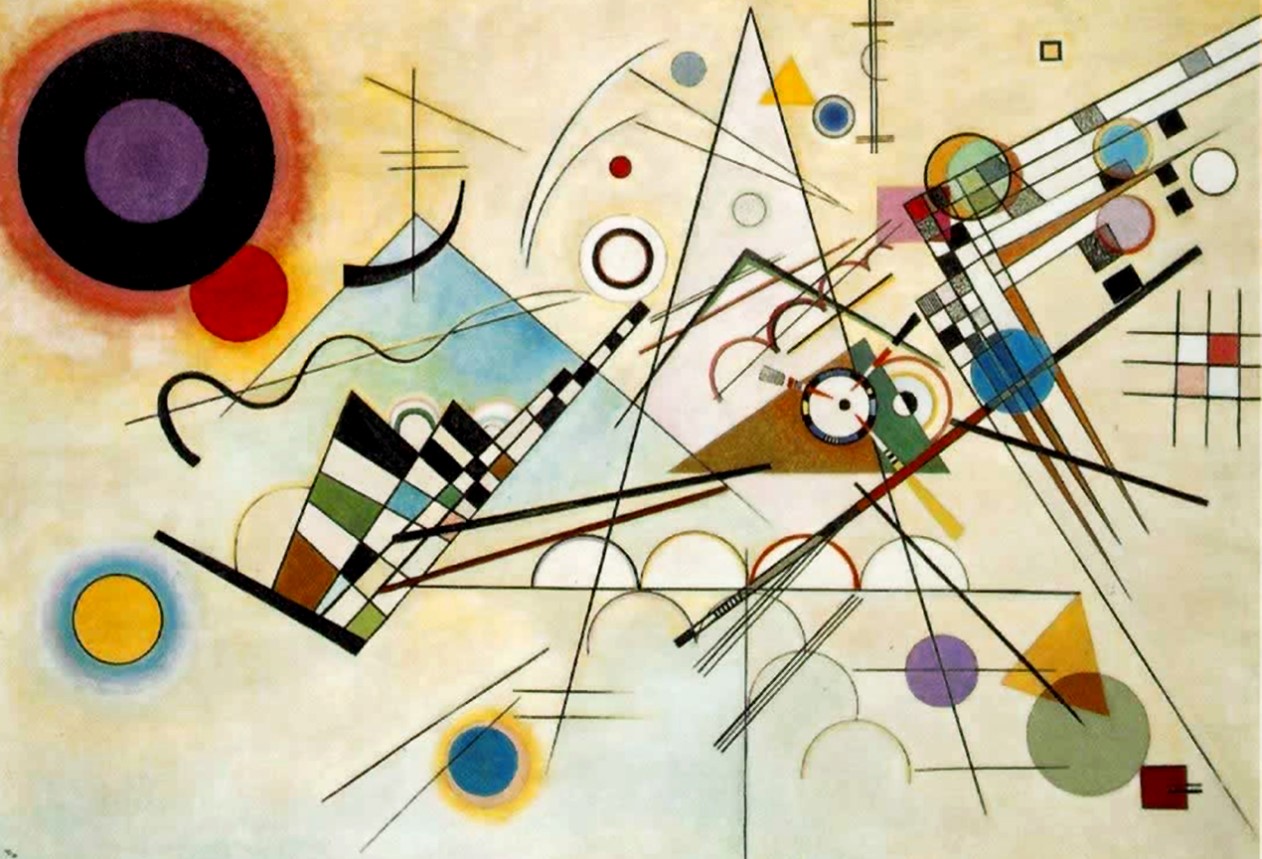

在文藝復興時期,意大利是絕對的藝術重鎮,而伴隨著藝術風格和經濟各方面因素的變化,美國紐約也開始有了影響力。影片中藝術館里的場景,已經說明了后現代和傳統權威正統之間的沖突。格溫和父親的決裂,以及和解時的畫風基本水彩為主,基本上已經脫離了古典繪畫的類型。而在即將結尾處兩人和解時,她父親的畫面有康定斯基作品的影子。

康定斯基,構圖VII,1923,私人收藏。

結語

盡管有部分批評指出,本片的故事劇情稍顯老套,將視角聚焦于青少年成長。但不得不承認,少數族裔、青少年、代際沖突依然是商業電影的熱門主題。但這部作品通過朋克蜘蛛俠這一角色,激活了極權體制和個體之間的張力,同時把青少年尋求自我身份很好地融合進去,帶給觀眾意料之外的驚喜。此外,整部作品在美學、音樂、藝術、思想上貫徹了后現代的精髓。在去見米格爾的時候,邁爾斯曾問過朋克蜘蛛俠這樣一個問題:既然真相會被表象遮蓋,那背后的真相到底是什么?或許正如朋克蜘蛛俠所強調的,在后現代的語境里,表象已經完全替代了背后的真相,解構了一切意義;在某種程度上,反叛或解構自身成為了意義。

(對于文章中的大量視覺要素,本文作者整理了詳細的視頻資料。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司