- +1

遠方的時習|夏含夷訪談

夏含夷(Edward L. Shaughnessy)攝于2006年

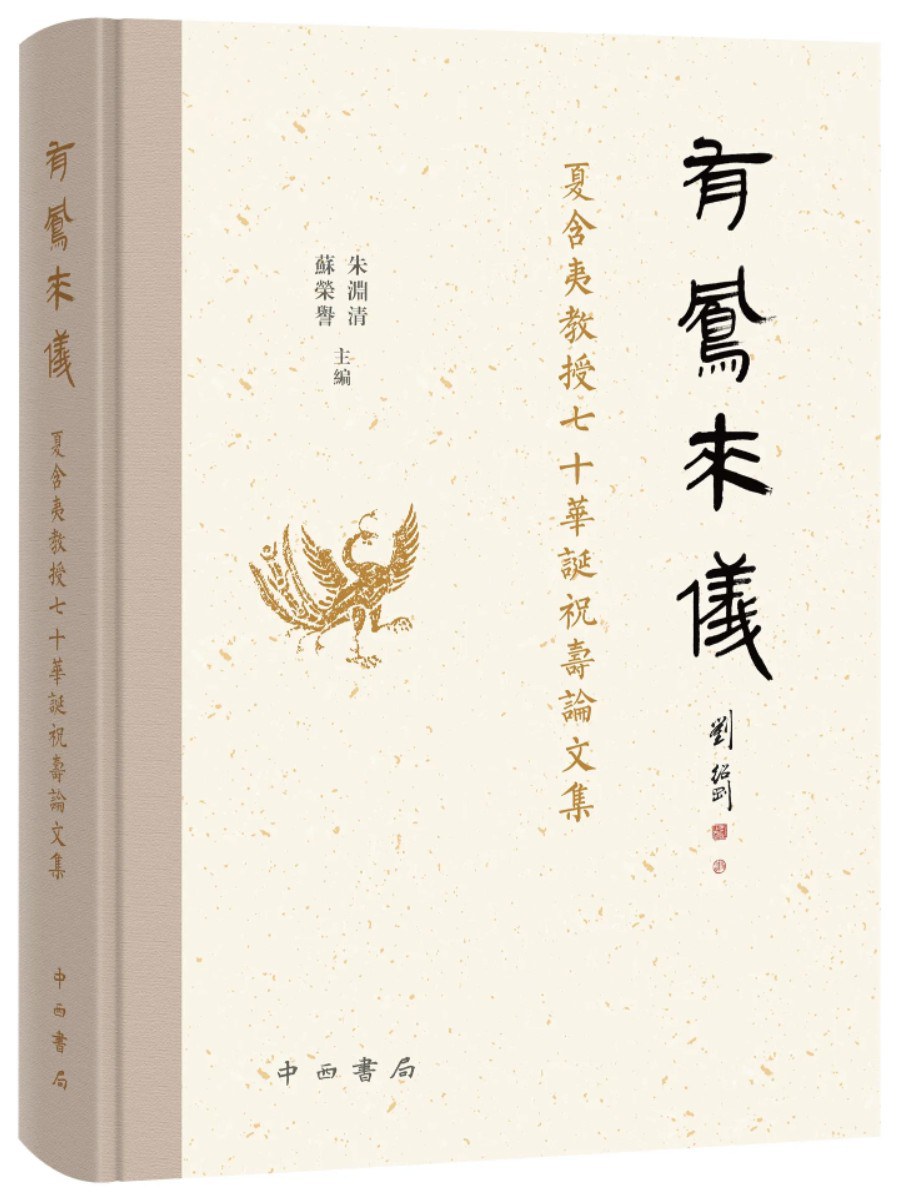

2023年春,《有鳳來儀——夏含夷教授七十華誕祝壽論文集》由中西書局正式出版。夏含夷(Edward L. Shaughnessy)是芝加哥大學教授、《劍橋中國上古史》主編。正好夏先生來北京,我專程赴京,4月20日上午、21日晚上分兩次對夏先生做了訪談。

《有鳳來儀:夏含夷教授七十華誕祝壽論文集》,朱淵清 蘇榮譽主編,中西書局2022年12月出版,270.00元

朱淵清:夏先生,這次給您帶來了七十歲祝壽的論文集《有鳳來儀》,終于出版了。

夏含夷:太好了,非常感謝你。要請你和各位作者給這本書簽名。

朱淵清:三十一位中國學者的論文,前些日子已經寄給您電子檔,您滿意嗎?

夏含夷:很滿意。我還沒有讀完。涉及內容實在是太豐富了。

朱淵清:您一輩子從事中國古史研究,取得了巨大的成就,很希望請您談談自己的學術經歷。

夏含夷:沒問題。

朱淵清:您是什么時候如何開始學習中文的,又是如何走上中國古史的研究之路的?

夏含夷:1968年我讀高中時正在打越戰。1970年我進大學,讀的是圣母大學。這是聽從了我父親的建議,不然的話可能就要去當兵。我對思想史有興趣,大學一年級時遇到兩個四年級的朋友,跟著他們聽了幾門神學課,對中國的道教、禪宗很感興趣。1972年三年級時,學校終于開了門中文課,老師是香港來的。這是我學中文之始。三年級結束我去參加明德大學暑期班,專門補習中文。明德大學暑期班學習外語特別好,學校周圍的風景也很漂亮。

朱淵清:我知道。您的大女兒也在明德大學讀過書,學中文。

夏含夷:對。在明德大學暑期班學習外語必須先簽一個保證書,保證整個夏天不說英語。老師和學生學習、生活在一起,必須時時講中文。非常累。

朱淵清:除了中文語言,您對中國文化的興趣最初是在道教、禪宗。

夏含夷:圣母大學神學系還聘了一個大學者,是芝加哥大學畢業的,我們跟著他學習老莊思想。

朱淵清:畢業后您去了臺灣地區,跟毓鋆老先生讀中國書,能談談在臺灣讀書的情況嗎?

夏含夷:1974年我去了臺灣。在臺灣待了三年,又去日本待了一年。我是在臺灣師范大學國語中心學習的文言文。當時去臺灣學習中文,沒有拿美國政府的資助,所以自己必須去教英語維持生計并支付學費。我認識了包弼德(Peter K. Bol),他也在英語補習班教書。1975春,包弼德要回國,把毓老介紹給我。毓老是溥儀皇帝少年時的伴讀,上世紀二十年代時又成為王國維的弟子之一,這個外界很少知道。五十年代毓老不知道為什么一直被臺灣當局軟禁在家里,他通過胡適介紹,開始教外國學生中國文化。六十年代席文、維克曼都跟他學。跟他學習有個要求,一個外國學生離開時,必須介紹另一位外國學生來學。包弼德離開時介紹了我去學。他上課收費,按照我教英文補習班同樣的薪酬標準收費。一周在他那里學八個小時,我就得在補習班教八個小時課才能抵上學費。

朱淵清:您跟毓老學什么呢?

夏含夷:我想學《老子》,但毓老一直都只教儒家五經的。毓老看上去挺喜歡我,所以就決定教我《老子》。當時毓老七十歲,穿長袍,上課一定要先燒香祭拜之后才開始。

朱淵清:上課前先要焚香禮拜。我想起來了,我好幾次看到您在參與中國文化學術相關的重要場合比如學術會議時,都要換上中式長衫,特別嚴肅。我印象深刻。毓老是如何上課的?

夏含夷:跟毓老讀書是這樣的,毓老讀:“道可道,非常道。”然后就是解釋。所謂解釋就是他放慢速度再讀一遍:“道——可——道,非——常——道。”然后問:“懂了嗎?”“不懂。”不懂就再放慢速度讀。又讀了幾遍,“懂了嗎?”我好像是有點懂了。

夏含夷與毓鋆(攝于2005年)

朱淵清:使用什么注本呢?

夏含夷:讀宋常星的《道德經講義》,除了讀原文還讀注釋。

朱淵清:讀宋常星的書,不讀王弼注,這個好像有點奇怪。

夏含夷:我提出讀三玄,《周易》《老子》《莊子》。毓老說三玄必須從《老子》開始。讀三玄不能先學王弼注。《周易》也要從來知德的《周易來注圖解》開始讀,讀了《來注》才可以讀王弼的書。

朱淵清:上課就一直這么念書?

夏含夷:一半時間讀書,一半時間聽他講故事,各種掌故,還有他對社會、經濟等的看法。

朱淵清:一直讀了兩三年?

夏含夷:在臺灣全部讀了兩年多,1975年春到1977年9月。我這樣學習中文和中國文化的效果還不錯。1977年9月我去了京都,在日本待了九個月。

朱淵清:然后就回美國讀研究生了?

夏含夷:我正好申請了哈佛大學、耶魯大學、賓州大學和斯坦福大學的研究生。席文(Nathan Sivin)在賓州大學,很有名,我想跟他學習道教思想史。席文接受了我,但賓州大學沒有給我獎學金,斯坦福大學給了我獎學金。這樣我就到了斯坦福大學,跟倪德衛(David S. Nivison)讀研究生。

朱淵清:倪德衛當時是研究思想史的,他的博士論文是關于章學誠的生平和思想。

夏含夷:倪德衛第一個學期正好休假不在學校。1978年冬天,我去他辦公室見他。他人長得非常高,接近兩米,說話聲音非常低。他剛寫完一篇書評,評價《孟子》的各種翻譯,就跟我談起這篇書評。他很贊賞劉殿爵的翻譯。劉殿爵翻譯《孟子》“有攸不惟臣,東征,綏厥士女”句,“攸”并沒有看作語助詞,而是做名詞翻譯成“攸國”。“攸”的地望一定在淮河河谷,孟子時代的宋都東南偏東一百英里以內。倪德衛評價劉殿爵的這個翻譯“極具學識”,甲骨文中有“攸”這個字。倪德衛就此認為甲骨文對讀戰國文獻有價值。

朱淵清:我聽您講過這個故事,就在談話的過程中,您表現出了對甲骨文的極大興趣。

夏含夷:是的,談話基調發生了戲劇性的變化。倪德衛發現甲骨文對讀《孟子》有幫助,于是我們就決定開始學甲骨文。

朱淵清:研究生和導師這樣決定學習研究的方向,很有傳奇的意味。但是,學習研究確實都應該跟著自己的興趣。倪德衛怎么會對甲骨文有了解?

夏含夷:倪德衛不會講中文,但是能看中文。他讀文言文古書特別準確快速。倪德衛的甲骨文字是跟吉德煒(David N. Keightley)學的。1969年,吉德煒在伯克利任教。1970年代初倪德衛經常跨越舊金山灣去伯克利跟吉德煒學習甲骨文。

朱淵清:我聽臺灣文化大學的趙林講過,是他教會吉德煒認讀甲骨文字的。

夏含夷:是的。

朱淵清:趙林七十年代初在芝加哥大學讀博士學位,是這個時間他教吉德煒學習甲骨文的嗎?

夏含夷:比這個時間早,是在1968年左右吉德煒在臺灣進修時。

朱淵清:1968年趙林在臺灣史語所做助理研究員,他是1969年請假去的芝加哥大學。趙林比吉德煒年輕很多。我見到吉德煒時他已經七十歲,興致勃勃陪我在伯克利校園漫步,談當年的反越戰游行。吉德煒可以算是美國研究甲骨卜辭的第一人了。

夏含夷:也不是,清末甲骨剛被發現時,美國的傳教士方法斂就開始收集整理研究甲骨。

朱淵清:對對,清末開始就有西方學者研究甲骨。方法斂之外,還有美國的白瑞華、英國的庫壽齡、金璋、法國的沙畹、加拿大的明義士等。

夏含夷:倪德衛以前一直都是教思想史的,從此開始就教甲骨文金文了。1978-1979學年的冬季學期,確切地說是1979年1月到3月,我們讀張秉權的《小屯》第二本《殷墟文字丙編》。第一篇看了兩個月,一共三個學生。1979年春天繼續。1979年,吉德煒結束學術休假回來,也來參加學習。1979年秋天倪德衛開了一門正式的課,有十幾個學生,吉德煒每次都來旁聽這門課。

朱淵清:聽您講這段歷史令人激動,倪德衛、吉德煒,還有您,真是群星璀璨。我還有一個問題,當時吉德煒、倪德衛在美西開始研究甲骨金文和中國上古史,美東哈佛、耶魯、哥倫比亞這些大學有沒有人研究這些?

夏含夷:完全沒有。美東還是傳統的思想史研究,集中在宋明理學。狄百瑞(William Theodore de Bary)、陳榮捷在美國大學講朱熹、王陽明儒學思想,影響很大,大家學習中國文化都關注思想史。

朱淵清:從此開始,您研究了一輩子商周古史。

夏含夷:1979年的這門課,我們開始讀青銅器銘文。當時陜西莊白微氏家族青銅器剛發掘出來沒幾年,有個星期天晚上備課時,倪德衛把興壺銅器銘文上的日期和《竹書紀年》聯系起來。

朱淵清:從此以后幾十年,倪德衛和您都致力于年代學和《竹書紀年》了。

夏含夷:對,倪德衛自己回憶說:“不到五分鐘,我就意識到眼前令人難以置信的材料,將是我余生的主業。……《竹書紀年》并非偽書,而是無價的史料。第二天晚上的研討會熱鬧非凡,深深影響了兩位研究生夏含夷和班大為的職業生涯。”第二天晚上的討論的確熱鬧,但主要是倪德衛洋溢的熱情,遠勝我和班大為的反應。這一發現決定了以后三十五年倪德衛學術的轉向,編年尤其是西周編年成了倪德衛主攻方向,當然,這也成為我和班大為的研究方向。

朱淵清:真是太有意義了,決定歷史的一瞬間。您研究生時代還有什么其他回憶?

夏含夷:另外就是去伯克利聽吉德煒的課。1980年春,我跟著吉德煒學習甲骨文、金文。之前還上過一門道教的課。總之,我這時的興趣已經徹底轉到了古文字、古史。

朱淵清:您就這樣往來斯坦福和伯克利之間度過您的研究生時代。

夏含夷:1980年紐約大都會博物館“中國偉大的青銅時代”展覽開幕時,請了夏鼐、張政烺、馬承源、張長壽四位學者參加,他們分別代表科學院、歷史所、博物館、考古所四個單位。青銅器展覽期間,吉德煒邀請他們四位來伯克利繼續開另一個研討會,并讓我陪同擔任翻譯。

朱淵清:這個展覽特別有名。您給過一些照片作為《有鳳來儀》的插頁,其中有一張就是1980年6月8日在舊金山金門大橋前的照片,照片上除了您,還有夏鼐、張政烺、馬承源、張長壽四位先生。

夏含夷:這是我陪同他們游覽金門大橋時的照片。

朱淵清:我此前曾寄給您幾頁夏鼐日記,他詳細記錄了大都會青銅器展覽這個過程。6月8日的日記這么寫,下午“2:15吉德煒及夏含夷各駕一車,帶我們進城去游,由伯克利東行至Muir Woods 茂林國家紀念公園,乃以杉木為主的森林,有紅木貫穿其間,我們下車由參觀者入口進去,沿溪北行,至第一道橋即過橋折回,還不到半公里,大樹參天,綠草,鳥語花香,流水潺潺,風景宜人,返至入口處,即出來登車,經金門橋,停車眺望,一邊為金門橋及海灣,另一邊為舊金山市區,高樓聳立”。這天晚上你們還去王安國教授(Jeffrey K. Riegel)家中冷餐,并在其家中繼續開討論會。

夏含夷:大陸當時剛開放,學者們來美國都很興奮。

朱淵清:好幾個朋友看到這張照片時都說了相似的話:“看,張長壽笑得多么燦爛。”

右起:夏含夷、夏鼐、張政烺、馬承源、張長壽(攝于1980年 The Great Bronze Age of China 展覽期間,舊金山金門大橋)

夏含夷:1980年6月的這個會議對我影響很大。我不僅擔任翻譯,自己在伯克利的會上也提交了論文,是關于武王克商的論文。

朱淵清:夏鼐日記記錄您的論文題目是《武王伐紂滅商后四年之年月》。

夏含夷:這是我跟毓老讀書后第一次用中文寫文章。跟毓老讀書的時候,我偶爾會寫,毓老說一定要用文言寫。因此,這篇文章也是用文言寫的,但是寫得很不好。在這個會議上,我看到張政烺用白話文寫文章。像張先生這樣偉大的學者都用白話寫文章,我這樣年輕的老外為什么要用文言?所以會議結束后我就決定請倪德衛開課,教我怎么用白話中文寫文章。倪德衛自己出錢請了一位臺灣來的研究生來開這門寫作課。

朱淵清:臺灣研究生如何教您寫文章?

夏含夷:臺灣研究生讓我選一位自己喜歡的學者的文章來模仿。我選的是陳夢家,所以一邊讀陳夢家的文章一邊寫文章,《周易乾卦六龍新解》就是這段時間寫的。從此同時研究《周易》和甲骨文。

朱淵清:您后來在芝加哥大學設立“陳夢家日”來紀念他,真沒想到您是這樣開始神交陳夢家的。

夏含夷:我在這次伯克利會上還認識了馬承源。1982年馬先生去芝加哥,我又去芝加哥看他,所以有了此后我去上海博物館的訪問。

朱淵清:您什么時候開始到中國大陸的?

夏含夷:1981年秋,倪德衛、班大為(David W. Pankenier)和我一起去太原參加古文字第四次年會。倪德衛自己出錢請我和班大為一起去參加太原會議,我提交了論文《釋御方》。這是中國對外開放后第一次有外國學者參加中國的學術會議。

朱淵清:我做“早期中國研究叢書”,翻譯出版過班大為的書,他是天文史學家,后來又在普林斯頓見到過他。

夏含夷:班大為也是1979年冬聽倪德衛課的一個學生。倪德衛和班大為后來分開了,不知道為什么。倪德衛晚年時想恢復聯系,但似乎沒有得到回應。

朱淵清:倪德衛自己出錢給您和班大為出國參加會議,又自己出錢聘請老師教您中文寫作,他真是了不起的好老師,純粹的學者,很令人感慨。這里還有一張太原會議上您與于省吾、張頷等先生的合影照片。

夏含夷:太原會議提供的飯菜實在不好吃,所以我就在一旁專門吃素的桌上吃飯。于老也正好吃素,這樣就多了與于老聊天的機會。倪德衛是大教授,李學勤、裘錫圭等很多學者都來看他,會議安排李學勤特別招待倪德衛。倪德衛能讀中文但是不會說,我就跟著他做翻譯。

朱淵清:這是您最早認識李學勤先生?

夏含夷:不是,之前在王安國主辦的馬王堆研討會上曾見過李先生。會議安排我陪同倪德衛住在賓館四樓,晚上要看一大堆論文。三樓住著于老等一些比較重要的中國學者,二樓住著參加會議的其他學者。一樓是研究生住,大概是這樣。樓層之間是鎖著的。到了第三天晚上,我終于忍不住,偷偷下去見中國學者,非常有趣。于省吾、胡厚宣還有很多先生都在會議室里興致勃勃地看電視里放的卡通片,只有裘錫圭先生一個人在房間里讀書。于是我進他的房間,談了一整晚,就此認識裘先生。以后每次去北京,都一定會去拜訪裘先生。

朱淵清:您是什么時候第一次來上海的?

夏含夷:1983年秋,我剛拿到博士學位,得到美國美中學術交流基金會的贊助,到上海博物館做訪問。當時是申請一整年的訪問,但是正好碰到一個突發的事件,我后來在上海博物館只待了不到四個月時間。9月路過香港時,參加了張光裕舉辦的第一屆香港中文大學國際古文字學會議。

朱淵清:張光裕在港中大的古文字會議后來還辦了好幾屆,我參加過第四屆會議,大概是在2003年。您和饒宗頤先生友誼深厚,是從港中大這次會議開始的嗎?

夏含夷:不是。饒宗頤在1981年太原會議上就認識了,1982年夏威夷商史會議上再次見到他。1983年6月,王安國在伯克利辦了一個占卜研究方面的會議,包括道教的占卜內容,請了李學勤、饒宗頤。我寫了論文提交會議,并把論文的一部分翻譯成中文,給了李先生、饒先生兩位。翻譯的一部分是關于周原卜辭,討論了該卜辭“甶”的釋讀和占卜的意義,指出“甶”就是“思”字,用法和春秋戰國時代占卜命辭的“尚”字有相同的意思,都表示卜者的愿望。港中大的古文字會議是在該年9月召開的,我沒有收到邀請,但是去上海時正好路過香港,就到中大去旁聽會議。李先生提交的論文講周原卜辭,有一部分引用了我那篇中文稿。李先生發言以后,在提問時間,饒公指出李先生的理解和我的很相似,建議應該請我來解釋。從此時起,我就一直對饒公非常有好感。

朱淵清:我知道1982年在夏威夷召開的商史會議,是以前讀紀念張光直的文集《四海為家》,好幾位寫紀念文章的人都說到這次會議。您后來給我這次會議的合影,我給《有鳳來儀》寫標注時,與您談過照片中絕大部分學者。

一排右起:裘錫圭、林沄、鐘柏生、饒宗頤、王貴民、鄭振香、張光遠、張光直

二排右起:高至喜、杜正勝、張聰東、安金槐、高友德

三排右起:張秉權、伊藤道治、高嶋謙一、張政烺、楊錫璋、羅泰(Lothar von Falkenhausen)

四排右起:周鴻翔、夏含夷、高去尋、夏鼐、David Goodrich、雷煥章(Jean A. Lefeuvre)、Ann Holmes、司禮義(Paul L-M. Serruys)

五排右起:倪德衛(David S. Nivison)、胡厚宣、祁泰履(Terry Kleeman)、赤塚忠

(攝于1982年國際商史會議期間,夏威夷檀香山)

夏含夷:夏威夷會議是張光直和吉德煒主辦的。

朱淵清:還有一個主辦者是加州大學洛杉磯分校的周鴻翔。

夏含夷:主要是張光直和吉德煒組織。

朱淵清:特別可惜這個合影中沒有吉德煒。還有幾位與會者也不在,如殷瑋璋、許進雄。

夏含夷:我擔任了會議部分翻譯。而且,特別值得高興的是,會議結束后,由我陪同與會的中國學者進行了為期兩周的美國旅行。這是由美中交流基金會邀請的。這個行程是:夏威夷-舊金山-華盛頓-波士頓-紐約-洛杉磯。一共有十二個人參加了這次旅行,旅行所到之地都會見很多當地學者。參加旅行的中國學者包括:夏鼐、胡厚宣、張政烺、安金槐、鄭振香、高至喜、林沄、殷瑋璋、楊錫璋、王貴民。裘錫圭先生雖然參加了夏威夷會議,但是他沒有參加隨后的旅行,他參加會議是以華盛頓大學代表的名義。

朱淵清:真是太難得的學術之旅。

夏含夷:張政烺先生最有趣。他有個習慣,每天早晨六點起來散步,我就陪同他散步。林沄先生晚上也要散步,我也陪他一起走。

朱淵清:這對您未來的學術生涯一定影響很大。

夏含夷:是的。兩周的旅行我特別忙,要照顧中國學者還要擔任翻譯,但接觸這些來自考古學、歷史學、古文字學不同領域的杰出學者,非常有收獲。傅斯年當年接受德國教育,史語所把語言學和歷史學結合起來研究。我們現在做的研究不僅是歷史資料和語言材料結合,而且把物質文化的實物和紙上記錄的文本文獻結合在一起。

朱淵清:最近上海古籍出版社出了您的《〈周易〉的起源及早期演變》中文譯本,這是您的博士論文吧。

夏含夷:是的。我讀研究生時,博士論文是關于《周易》的,但是研究方向從哲學轉向了歷史,研究易的起源和它原來的意義,對商周卜筮的方法做了闡述,并對《周易》卦爻辭的基本構造做了分析。

朱淵清:因為這些令人興奮的學習經歷,以及十分豐富的、關系到上古史方方面面的研究內容,您就成了一個商周史專家。我想知道過去幾十年的學術生涯中,您自己認為有哪幾個特別重要的時間點。

夏含夷:有三個。首先是最早遇見倪德衛的那個周五的下午,開始西周年代的研究,對倪德衛和我都是,以后我們就開始幾十年的共同探討、商量,也爭論。對西周年代,我們共同提出了一個“雙元年”的理論。這個雙元年說后來我又有修訂。第二就是1985年春,有一天我在家看《竹書紀年》,忽然發現了那個錯簡現象。錯簡只能是出于原本竹書整理者的疏漏錯誤才可能發生。《竹書紀年》傳本如果確有錯簡現象,至少說明有一部分應該是原來的整理本一直流傳下來的。這個發現打開了一個窗口。第三就是1983年在上海博物館,開始了西周青銅器的研究,后來寫了《西周史料》。

朱淵清:最近二十年,您主要是在做新出土簡帛了。能說幾個您自己感到做得滿意的研究嗎?

夏含夷:一個是關于《緇衣》的研究。郭店簡、上博簡《緇衣》的排序和《禮記·緇衣》的排序不一樣。我證明《禮記·緇衣》次序的錯亂主要來自底本的物理性質。我們有充分理由相信底本是寫在竹簡上的,每換新的一章就另起一支新簡。最近的出土竹簡,郭店簡、上博簡、清華簡等,重要的并不是所提供的內容,而是提供了當時的物質材質,我們可以了解當時的書寫特征,了解當時的社會。

朱淵清:我特別嘆服您研究中表現的這種對書寫材質的關注。能否再談一個您滿意的研究,詳細一些。

夏含夷:另一個是對清華簡《程寤》的研究。《程寤》是關于周文王的妻子太姒的一個夢,因為太姒對這個夢感到十分驚奇,所以讓文王為她占夢。文王自己也不敢直接占這個夢,他通過一系列占筮祭禱的手段,才最終判定這是一個“吉夢”。簡文:“大姒夢見商廷惟棘,乃小子發取周廷杍樹于厥間,化為松柏棫柞。”這是夢的核心內容,其中的關鍵是六種樹木的象征意義,即:棘、杍(“梓”字的古文字形)、松、柏、棫、柞。《程寤》中古文獻多有引錄,最早的引文見于西晉張華的《博物志》,其中對這部分的記載稱:“太姒夢見商之庭產棘,乃小子發取周庭梓樹,樹之于闕間,梓化為松柏棫柞。”所用文字和清華簡《程寤》篇非常相似,但張華的引文與清華簡《程寤》的內容有微妙的不同,這些差異可能非常重要。目前學界多認為松、柏、棫、柞這四種樹木是從“杍(梓)樹”變化出來的,這是基于張華及其他中古引文將“梓”字放在“化為”之前。這是一個基本誤解。從《博物志》《太平御覽》等文獻中的引文來看,直到北宋初年,《程寤》不但尚未失傳,至少有兩種不同的版本一直在流傳。一種如《博物志》卷八、《太平御覽》卷八十四。《太平御覽》卷八十四:“十年正月,文王自商至程。太姒夢見商庭生棘,太子發取周庭之梓,樹之于闕間,梓化為松柏柞棫。覺而驚,以告文王。文王不敢占,召太子發,命祝以幣告于宗廟群神,然后占之于明堂,及發并拜吉夢,遂作《程寤》。”還有一種如《太平御覽》卷三百九十七:“又《程寤》曰:‘文王在翟,太姒夢見商之庭產棘,小子發取周庭之梓樹于闕間,化為松柏棫柞,驚以告文王。文王曰:召發。于明堂拜,告夢,受商之大命。’”二者對夢的敘述很不一樣。卷八十四:“太姒夢見商庭生棘,太子發取周庭之梓,樹之于闕間,梓化為松柏柞棫。”卷三百九十七:“太姒夢見商之庭產棘,小子發取周庭之梓,樹于闕間,化為松柏棫柞。”前者的“梓化為松柏柞棫”,后者是“化為松柏棫柞”,后者沒有主語,應該是省略了第一句話中的“棘”。卷八十四和卷三百九十七引文皆稱“樹(之)于闕間”,這里的“闕”不能作“門闕”理解,竹簡本作“氒”,即古代漢語第三人稱所屬代詞“厥”,相當于“其”字。“厥間”只能是指前句“商之庭產棘”的“棘”之間。棘是多根連接的灌木,這里象征著商王朝,杍或梓則象征周王朝,所以太子發將杍樹于棘之間,當然是預告武王之克商。這句話原文應作“化為松柏柞棫”,中古時代引文的“梓化為松柏柞棫”是后來發生的異文。《程寤》此句的本義是說,商庭的棘化為松柏柞棫,也就是說商庭的惡臣化為周庭的善臣。所以太姒的這個夢毫無疑問是一個吉夢,不但象征周朝即將克服商朝,并且商朝惡臣也會服從于周王。

朱淵清:真的是太精彩了。夏商周斷代工程經過很多年之后,終于出來全本的報告。您看后有什么意見?

夏含夷:斷代工程現在的報告承認過去的研究有些問題,這個承認是對的,但是如果承認,為什么沒有改正?我只能說這句。

朱淵清與夏含夷

朱淵清:最后一個問題,新的出土文獻材料不斷發現、公布,大量的學生、年輕學者加入學習、研究,您想對他們說些什么?

夏含夷:我1978年開始讀研究生,1981年去太原開會,當時都在討論甲骨斷代,甲骨文很熱。八十年代、九十年代是金文熱,周原發掘莊白微氏家族青銅器、史墻盤銘文研究。1993年王家臺竹簡,1998年郭店簡公布,然后是上博簡、清華簡,全世界都把視線轉到簡帛。人人都好奇,要研究最新的東西,但最新的并不一定是最重要的。我1984年經常在裘錫圭先生家談學問,我當時對甲骨文和金文有興趣,裘先生勸我學戰國文字。當時沒有多少戰國文字,只有一些陶文、貨幣文字,我覺得毫無意思。然而,裘先生說的有道理,對陶文有認識,以后就能讀竹簡。甲骨、青銅器、簡帛是一系列的,應該做綜合研究。陳夢家就對甲骨文、金文、簡帛都做過很好的研究。在讀研究生的時候,應該打開眼光。陳夢家曾經有過一個演講,他說學生應該學會一種外語,特別是與母語很不一樣的外語。翻譯時候總會發現意外的新知識。舉一個例子。我們翻譯清華簡《四告》四的時候,遇到“今望鴟,延(誕)不在厥卣(攸),日來服,集止于先公寢廟,集止于桑棘槐桐百樹,夕呼鳴以臨”和“今望鴟或(又)來族集于先公之宗廟”。這幾句話本來沒有什么難處。但是,“集止于先公寢廟”“集止于桑棘槐桐百樹”“集于先公之宗廟”的“于”字到底是什么意思?我們都知道“于”相當于白話文的“在”,是非常普通、非常簡單的詞匯。但“于”和“在”都一樣,有微妙但是非常重要的不同,可以指在上,可以指在里,也可以指在旁。稍微對自然環境有認識,會知道鴟鸮是晚上出來,白天多躲在房間里。《四告》說鴟鸮“集止于桑棘槐桐百樹”當然是在樹上,然而說它“集止于先公寢廟”,說它“集于先公之宗廟”并不是在廟上面,而是在寢廟、宗廟的里面。這是非常不吉祥的象征。如果僅僅用中文閱讀,無論是文言還是白話文,恐怕都不會體會到這個不同。可是,要翻成外語的時候,有的問題不可避免,我們將《四告》翻譯成英文,一個先決問題是“于”字應該是“in”還是“on”。這個差別很小,但是它的意義很大。所以,陳夢家勸學生要學會一門外語恐怕就是這個意思:要學生打開眼光。

朱淵清:確實。您說得太對了。語言要能夠進行分析,這才是科學研究的起始。時間很晚了,今天我們就到這里吧,謝謝您!

夏含夷:好。謝謝!

(朱淵清為《有鳳來儀——夏含夷教授七十華誕祝壽論文集》主編,訪談經夏含夷本人校訂,訪談題目取自夏含夷主編的《遠方的時習——〈古代中國〉精選集》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司