- +1

生活中不可或缺的是柴米油鹽,而濡養(yǎng)人心的往往是無用之美

我們現在的生活,總處于一種被占滿的狀態(tài)。我們?yōu)槭裁磿萑脒@樣的困境,為什么“享受當下”被所有人認同,最后大家依然不能活在當下?

——林曦

水墨藝術家

林曦:無用之美

文 | 林曦

01

十年前,我開了一間教室,教授成年人寫字畫畫。

許多成年人在忙碌的工作和生活中分出了一些時間和專注,他們在其中鄭重而珍愛地做著一件看似無用的事。

后來,一位同學給我寫信說:“老師,我自從上了畫畫的課程后,發(fā)現我的世界都改變了。”

她說,因為畫畫要學觀察,她才會去看那些樹葉。定睛一看,才發(fā)現秋天的樹葉跟春天的樹葉是那么不一樣,這片樹葉和那片樹葉是那么不一樣。日常里視而不見的普通一景,讓她感受到了一種扎實的美和生命力。在日常的生活中,這是消失已久的感受和快樂。

一個人的快樂,真的可以不那么依賴外在的東西,也可以不必顯得很厲害。

如果你愿意,就可以把自己托付在這一冷一熱、一根煙、一口水、一幅畫中,過得還不錯。

在一個“有用”的世界里,最顯見的是目的。有目的就會有得失,有成功和失敗,于是也就會有痛苦和糾結。

由此,我們把很多時間都花在了讓自己不開心的事情上,也太少跟自己在一起。在一個“無用”的世界里,不是說不要去產生結果,而是我們可以專注在一個向內的世界中。

其實我們內在的世界和外在的世界是完全相應的,也有太陽、有河流、有樹、有風在吹。

比如,某一個早晨,我覺得剛開放的那一朵花很重要,就會很早爬起來去畫它,哪怕我很困。比如,我覺得給家里人一個擁抱、說一些甜言蜜語很重要,那么即使出了門也要倒回去和他們擁抱、道別。

那一刻會讓人不那么匆忙,不用背負一定要馬上趕往下一個終點的壓力。

那些覺得重要的事情,可能跟當下急促的現實生活無關。可以給自己一點“壓力”,比如把它們寫下來,然后試著一件一件地慢慢做起來。做一件,打一個對勾。過一年,再看一看,我們都為積攢生活中的甜蜜做了哪些事。

那應該都是一些非常非常小的事,但可能對體會“無用的美”有一些幫助。

02

美育是什么呢?我無法一言以蔽之,但會想起一次旅行。

那是我十一歲的時候,大概十一月底十二月初。我媽媽說,武夷山下雪了,我們明天去武夷山吧。我說,好。她之前去過武夷山,說山上的風景再加上雪會特別美。我小時候住在重慶,離武夷山真的蠻遠的,而且那個時候交通也不方便。

我們收拾好行李,先坐飛機到廈門,從廈門坐火車到南平,然后從南平坐了好幾個小時的汽車,到達武夷山就已經是晚上了。第二天早上起來,我看見所有的樹上都是白雪,然后我們去了天心永樂禪寺,去了桃源洞。桃源洞是一個道觀,要走很久很久的路,然后會看到一個小小 的洞門,進去之后是一片亭子,我們和很多道長一起吃飯、聊天,很開心。

雖然常出去旅行,但這次旅行對我來說很不一樣。如果別人問我小時候經歷的最震撼的美育是什么?我不會說聽了一場什么樣的音樂會,也不會說看了一個什么樣的畫展或讀了一本什么書,而會說這次旅行。

后來,我讀到了魏晉南北朝時期那些率直通脫的名士故事,他們說“情之所鐘,正在我輩”,說“吾本乘興而行,興盡而返,何必見戴”。

當時便立刻想到,我也體驗過那樣的時刻,可能就是忽然看見樹上的白雪,看到了花上一滴滴落下來的雪水,那一刻明白了,人生可以這樣過。

學問和技藝本身就富有樂趣,當人專注其中時,會產生一種沉浸的快樂。我自己從小到大都是一個過得很開心的人,開心的主要原因就像禪宗所說的“扯脫”。

我有一個法寶——即使覺得天都要塌下來了,只要把紙鋪開,安安靜靜地寫一頁字,就會變成“天要塌下來, 也會被個兒高的人給頂住”,我可以踏實地度過那一刻。

這一套讓自己快樂起來的游戲方法屢試不爽,無論多么嚴重的事情,都會因為這樣二三十分鐘的抽離而自然地跨過去。

藝術的本質,便是創(chuàng)造作品。

如果把人生當作一件作品,那么大多數猶豫尷尬和不夠優(yōu)雅的時刻便都可以去掉了——因為我們在完成一件作品。

03

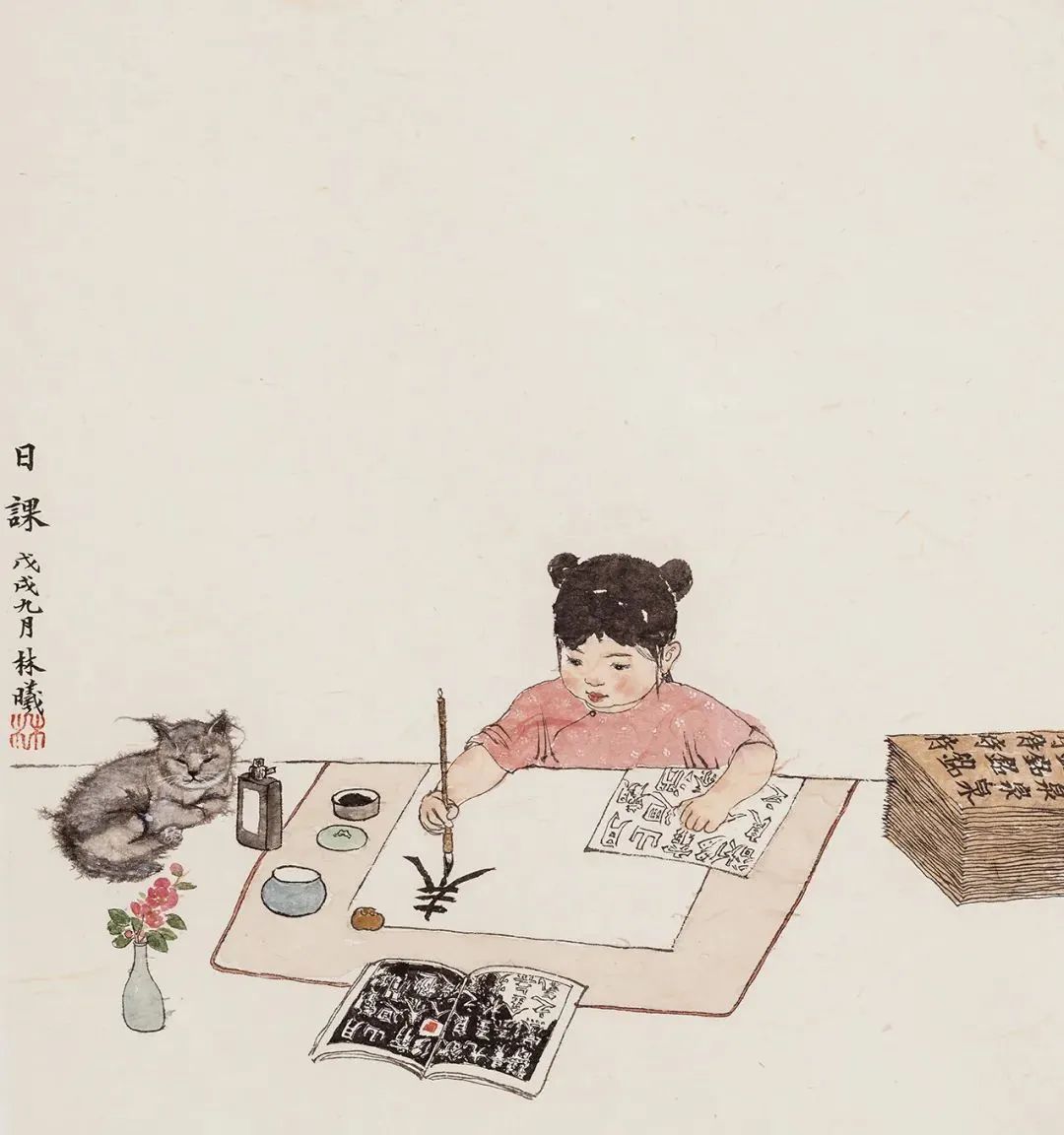

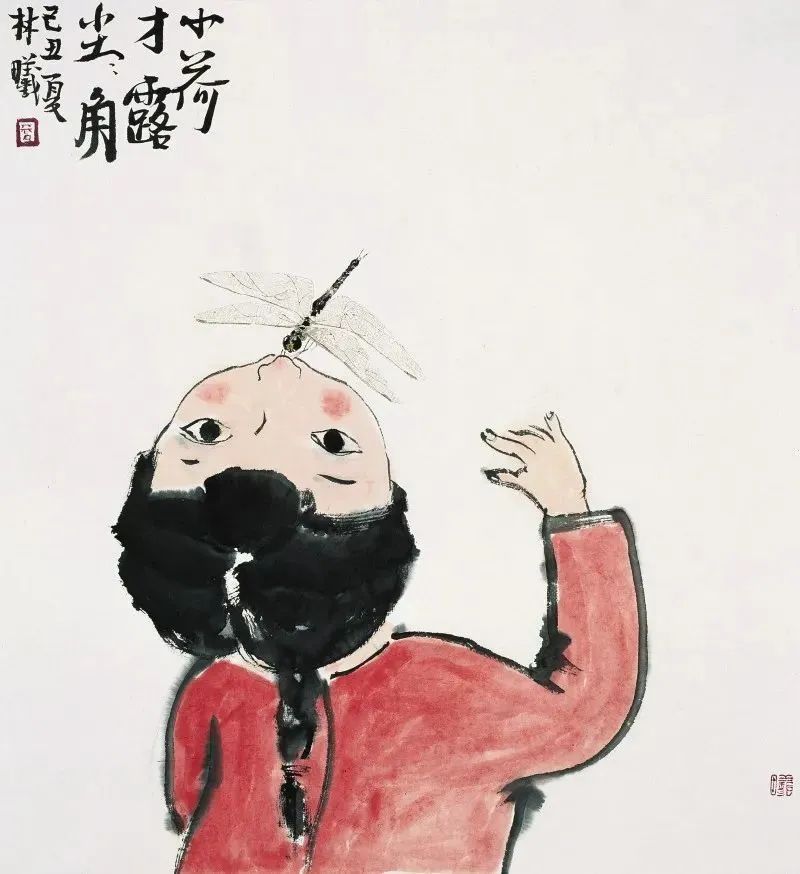

我想不起自己是從什么時候開始畫畫的了,只記得那時候我可以一個人畫很久。

小時候特別喜歡看87版的《紅樓夢》,看完之后,我對一個女孩子走路的背影很感興趣,就畫了一下午那個背影,可能有上百張。

接觸水墨畫,是因為一位長輩送了我一本張大千先生的畫集,那種形式我很喜歡。其實在生宣紙上用水墨畫畫,對小孩來說是蠻難的一件事。一開始,一點墨,會洇成一片,然后慢慢熟悉它,掌握一些規(guī)律和節(jié)奏,可以用它來進行表達,那個過程給了我很大的快樂。我存著的最早的一張小時候的畫,大概是六七歲時畫的。一張黑白的水墨,天上是夕陽還是月亮已經不記得了,下面還有兩棵樹。我一直把那張畫放在畫室的書架上,提醒自己,永遠都要記得,它帶給我的那種快樂的感覺。

不是每個人都能創(chuàng)造出藝術品,但我們在博物館看到某張畫作受到的觸動,以及我們對于藝術、審美的了解和學習,卻會成為一種依據、一絲靈感,讓人趨向從審美的高度安排和完善自己的生活。

一張桌子,一件衣服,與愛人的關系,目所能及的生活的周遭,都會變成你的作品。

一個人對于生命中每一刻的品質的要求,其實就是以藝術和審美的態(tài)度,給予生活細節(jié)以審美的要求。這種審美要求才是與人最息息相關的東西。以整個人生來說,這真的比是否能畫出一張優(yōu)秀的素描重要太多了。

年初和朋友相約去看故宮的“三希堂”,我們站在那兒看了很久,很受觸動。乾隆皇帝坐擁盛世天下,真正享受的地方只是一個三四平方米的小空間。

今天我們在人群中互相影響,也互相攀比,來自家庭、周圍、社會的壓力源源不斷,我們置身其中,很少能退下來問問自己,我真正需要的東西是什么、要多少?

其實乾隆皇帝給了一個答案:哪怕一位君王,他要的也就是三四平方米,在這個角落里放著字帖、書籍、玉器,用喜歡的花瓶插花……都是他喜愛的東西。

“洪福易得,清福難享”,乾隆皇帝擁有偌大世界,卻愿意穿一身便服,以中式文人的形象出現在《行樂圖》中。文人生活對他來說是一種清福,是他在朝堂與戰(zhàn)場上殺伐決斷之后享樂和避世的所在,可以愉悅自己,并且獲得休憩。

我想這就是清福的意義,不在于物質和財富的無盡積累,而是可以在有限的生命中,知道自己鐘情的對象并有所選擇。

04

我們現在的生活,總處于一種被占滿的狀態(tài)。

每次暄桐教室開學的時候,都會發(fā)給大家一個信封,請大家把自己的愿望或那些一直在嘴上念叨著但沒有做的事情,梳理一下,寫下十件,放進信封,由教室代為保管,到畢業(yè)的時候再打開,看看完成了多少。如果十件都做了,便會有一份大禮,但很遺憾,從來沒有一個同學拿到過。

這和我們的人生很像,充滿了太多所謂緊急但不重要的事情。于是我們把那些不緊急但重要的事情一件一件地往后推,讓自己陷入各樣雜務,而那些關于自我的人生需求,卻在很長時間內都處于未被滿足的狀態(tài)。

生活中一旦有懸而未決的事情,人就像一臺無法關機的電腦,開著窗口,占著空間,不斷地消耗著能量。即便手上有再多的事情,都無法填補那一塊空白。

我們?yōu)槭裁磿萑脒@樣的困境,為什么“享受當下”被所有人認同,最后大家依然不能活在當下?

我曾做過一個主題為“無用之美”的講座分享。

所謂“無用之美”,不是說美沒有用,而是說當你竭盡全力地享受過程時,往往會得到好的結果,但事實上我們常常糾纏于結果,而不能享受其中的過程。

小朋友玩游戲能玩得非常投入,就是因為游戲沒有什么結果,不用患得患失、思前想后,因而可以完全專注,獲得充實的體驗。同樣,我們看書或電影時,因為足夠單純,所以會自然地被觸動,深深地沉浸其中。中國古代文人的生活方式也是如此,在琴棋書畫詩酒花中,他們跟世界交互、為自己充電,因為這些愛好,每一天都有一些時刻可以愉快地度過。

另外,不要隨意付出太大代價去做一件事。

因為代價過大的時候,目的就更加明確和功利,人也會更傾向于纏斗到底,最后即便結果達成,我們的能量也在“戰(zhàn)斗”和“爭奪”的過程中消耗殆盡了。也許我們最終會感覺如釋重負,但未必快樂,未必有足夠的精力和興致去體味其中的美好。

希望我們的人生中,未來有更多的甜蜜,但也記得,苦澀也是生命的一部分。

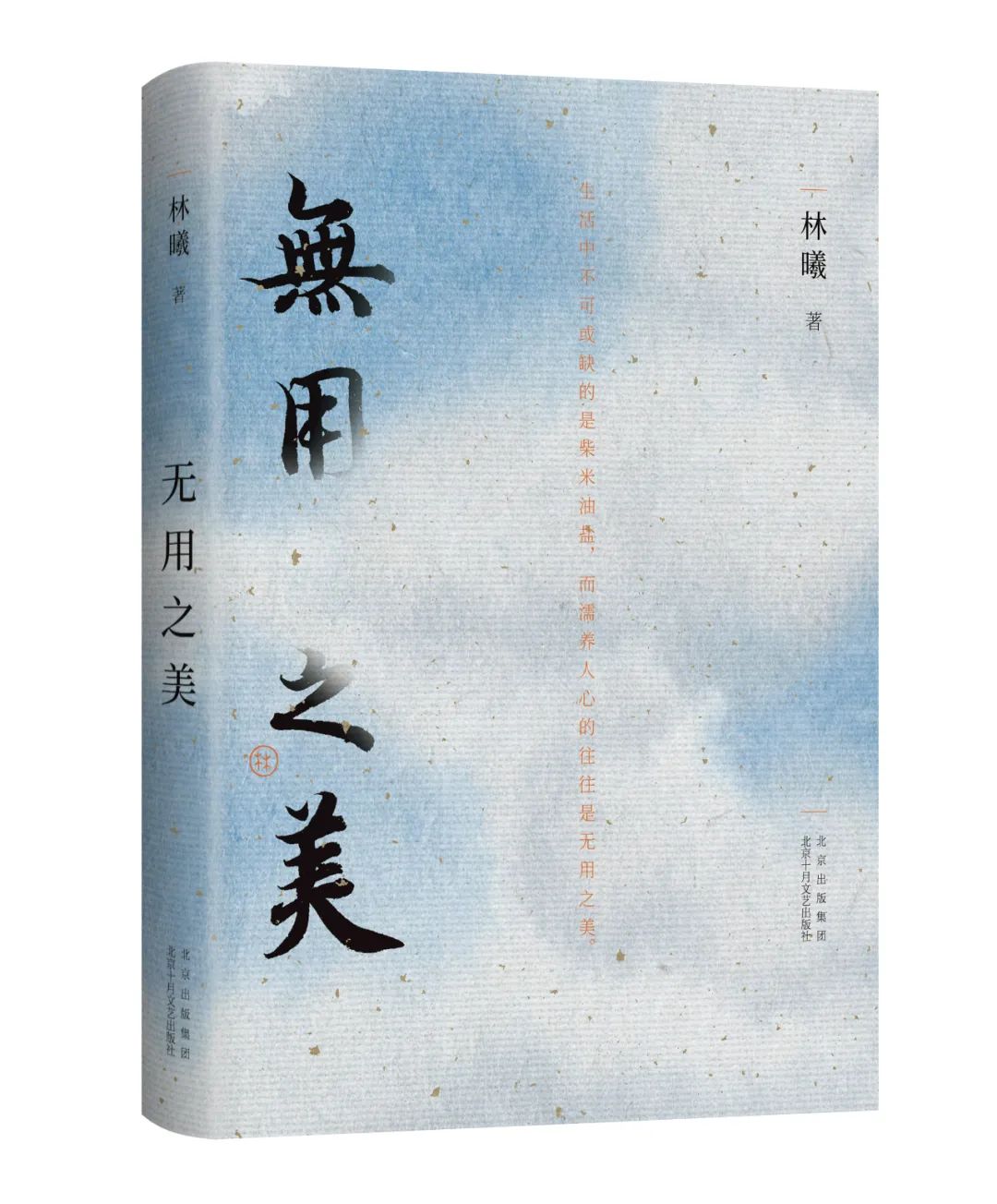

內容介紹

她是水墨畫家林曦。她從小就知道,畫畫是自己要做一輩子的事。

她描繪的不只是紙上那件作品,生活是被當作藝術生涯中最重要的作品在用功對待。畫畫,習字,讀書,寫作,教學,設計美衣美物,烹飪一日三餐,都是美的精進與實現。在她創(chuàng)辦的暄桐教室里,十年如一日地教授美的課程,不急不慢,已桃李天下。

她把自己的生活,過成了無用但豐盈的美學。

生活中不可或缺的是柴米油鹽,而濡養(yǎng)人心的常常是無用之美。“無用之美”不只是一個概念,只有真正溫潤了我們的生活,才是那令人安心,可以為此付出和倚仗的存在。愿我們都擁有心靈的甘甜,即便身在一生的功課和負荷中,那些由衷的熱情和滿足,也會讓人覺得不枉此生,不虛此行。

本書由“世界最美圖書”獲得者朱贏椿設計,全彩印刷,可180度平攤;收入林曦50余幅清雅水墨作品。畫風樸拙天真,充滿古意雅趣。

作者介紹

林曦,水墨藝術家,1983年生于重慶,畢業(yè)于中央美術學院。暄桐教室的創(chuàng)辦人與授課老師,山林曦照與暄桐文房的品牌主理人。

致力于中國傳統(tǒng)藝術和文人生活方式的轉譯與傳播,認為學習傳統(tǒng)的重要意義在于啟發(fā)當下。已出版作品《書法課》《寫字愛生活》《與書法相伴的生活》《只生歡喜不生愁》《花與童》。

THE END

“我們最重要的作品,應該是生活吧。”

本書送給所有熱愛生活、有向美之心的人。

原標題:《生活中不可或缺的是柴米油鹽,而濡養(yǎng)人心的往往是無用之美》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司