- +1

張煒:現(xiàn)代人羨慕陶淵明的自由,卻不愿正視他的焦慮

作為一個網(wǎng)絡(luò)時代和物質(zhì)主義時代的人,常常處于一種空前被侵犯被騷擾的狀態(tài),也就對陶淵明這種恬淡的田園生活,對他拂袖而去的干凈利落,對這樣一個生活標(biāo)本倍加向往。這種向往一定是伴隨著我們的匆匆忙忙、不求甚解和我們不同程度的誤解。時至今日,我們這些“現(xiàn)代人”尤其難以理解一個糾纏、自足、豐腴、活潑,同時又是痛楚猶豫的陶淵明。我們不是把他推到了反抗者的風(fēng)口浪尖上,就是把他推下了個人閑適的田園洼地里去。

我們最愿意把他推到那片“桃花源”里,極不愿把他拽出桃花掩映的那個出口,只想讓他一直待在里面,而完全忘記了這只是詩人的一種假設(shè),一種幻想和向往。這是詩人內(nèi)心深處的一片燦爛,而不是現(xiàn)實生活中的一個居所。我們現(xiàn)代人羨慕陶淵明,是羨慕那種富足、自由和清閑的生活,卻從不愿正視和面對他的萬般焦慮和饑腸轆轆。

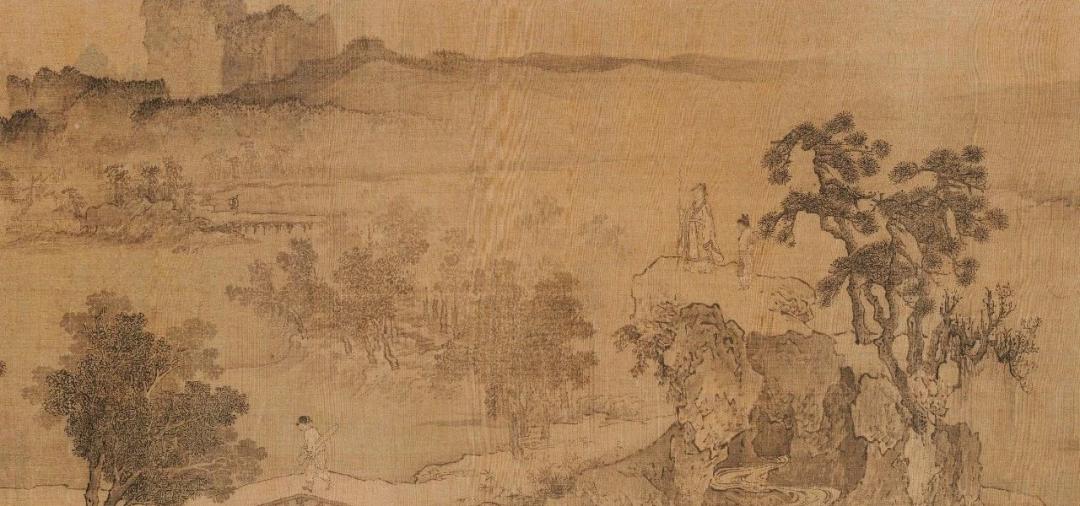

[宋]李唐《歸去來兮圖》(傳),克利夫蘭藝術(shù)博物館

實際上,是過一種富足生活還是過沒有羈絆的生活,二者常常不能兼得。面對實際生活中的陶淵明,面對他在貧困中的掙扎,我們就會覺得他是那樣得不自由,那樣得沒尊嚴(yán)。于是我們也會忘記陶淵明在官場里的那些狼狽,四進四出的艱澀和猶豫。這些猶豫正表現(xiàn)出掙脫之難,因為詩人還抱有現(xiàn)實的希望:試圖緩解經(jīng)濟上的拮據(jù),能夠活得“體面”。然而,以前官場上的“體面生活”卻給他帶來了更大的痛苦,這種痛苦比較后來的乞討哪個更大?究竟是陶淵明自愿走到了一種苦境中難以回返,還是他實在覺得后者的痛苦比較起來更能夠忍受?我們需要對此做出回答。

詩人到了特別困難的時候,還有好幾次應(yīng)召的機會,但他都拒絕了。這一切顯然是關(guān)乎自由和尊嚴(yán),關(guān)系到生命深層的痛苦記憶。沒有這些記憶作為參照,在物質(zhì)極其匱乏的生活中,陶淵明是不可能打定主意堅持下去的。那種痛苦到底有多深,一個永遠(yuǎn)在功名利祿中混跡,或從未混跡過的人,大概是無法理解的。

尊嚴(yán)感越強,精神的潔癖越重,越是意味著他在總結(jié)自己的時候,將發(fā)現(xiàn)更多的瑕疵和污跡。因為他對自己的標(biāo)準(zhǔn)很高。古人這方面最有名的例子就是“箕山洗耳”的故事了,它講的是上古堯帝派使者來箕山見許由,想把帝位讓給他,許由聽后覺得自己受到了玷污,就跑到潁水里洗耳朵。巢父正巧牽牛過來飲水,得知緣由后,就怪許由招搖惹事,把水弄臟了,臟了他的牛嘴。如果把標(biāo)準(zhǔn)提到類似的高度,陶淵明會是很苦的,他在回顧總結(jié)自己的時候,一定會發(fā)現(xiàn)自己的瑕疵實在是太多了。

陶淵明并不是回來種地就割斷了以往,沒有那么簡單。當(dāng)他深夜無眠的時候,肯定會想起許多令自己愧疚的關(guān)節(jié),很多讓自己驚訝不已的事情,為何要忍受那么久那么多?他會后悔沒有更早地離開那里,這從《歸去來兮辭》和其他詩篇中都能看到。

《趙孟頫書歸去來辭》

陶淵明的那些田園詩把個人生活審美化了,這一點特別了不起。這樣的一個人,把歉收與勞累,甚至是其他一些坎坷,都能夠?qū)徝阑R话戕r(nóng)民是不會用那種口氣談?wù)摗安菔⒍姑缦 钡模删鸵驗樘諟Y明是非同一般的農(nóng)耕者,他才擁有了這樣的審美力與特別心。“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。”(《歸園田居五首·其三》)田間勞作的辛苦在詩中盡是一種恬美、自傲和滿足。

把苦難或平凡的生活審美化,主要還不是一種高超的寫作能力,而更多是表現(xiàn)了一種人生的境界,也表現(xiàn)出一種人格的尊嚴(yán)。一個人如果在生活中常作戚戚,又怨又怒,無法超越苦難,就會喪失全部審美的趣味。這樣的人終究是物質(zhì)和世俗之人,一旦有了機會就會不停地訴說和渲染自己的苦難,甚至當(dāng)成莫大的資本去夸耀,斷然不會有新鮮的創(chuàng)造力滋生出來。

《陶淵明集箋注(修訂本)》(中國古典文學(xué)基本叢書)

陶淵明這樣一個靈魂和一般人是不一樣的,他大多數(shù)時候不以世俗利益的得失成敗來判斷事物,也就不會把官場的成功與否,把物質(zhì)收獲的多寡作為自己的唯一衡量指標(biāo)。他的內(nèi)心深處,精神方面的需求更為強烈。當(dāng)他覺得心中不可忍受,那種懊悔和委屈一旦滿漲起來,其他的世俗利益也就無從談起了。

對比那些腰纏萬貫、權(quán)高位重的得意洋洋之人,陶淵明的尊嚴(yán)感極強也極真實。他無奢望,流汗水,不折腰,躲開危險,心懷藐視。我們會在這種參照下發(fā)現(xiàn),那種物質(zhì)和世俗層面上的所謂“成功”者,一生要折損多少個人尊嚴(yán)、埋沒多少精神覺醒。無數(shù)的委屈接受下來,漸漸就讓一個人精神麻木起來,讓他的尊嚴(yán)長期地睡去,怕是再也拍打不醒。

有的人只是淺睡,所以總有一天還會醒來。醒來的頻率和時間也就決定了生命的品質(zhì)。陶淵明的可貴之處,在于他的尊嚴(yán)常常是醒著的。

(選自張煒著《陶淵明的遺產(chǎn)》,原標(biāo)題為《精神潔癖》,中華書局2016年1月出版)

| 相關(guān)閱讀:

《陶淵明的遺產(chǎn)》

978-7-101-11394-5

42.00元

《陶淵明的遺產(chǎn)》以對人性的深入思考、對現(xiàn)代和物質(zhì)主義的反思、傳統(tǒng)文化的現(xiàn)代轉(zhuǎn)化為核心問題,受到讀者和文學(xué)評論界的持續(xù)關(guān)注。在他看來,陶淵明不僅是中國文化上的獨特精神符號,在此之下更隱藏著可以醫(yī)治“現(xiàn)代病”的巨大能量。

原標(biāo)題:《張煒:現(xiàn)代人羨慕陶淵明的自由,卻不愿正視他的焦慮》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司