- +1

百歲湯志鈞:為康有為、梁啟超和章太炎三大思想家的深入研究探索道路

今年6月25日,父親迎來百歲華誕,上海社科院歷史所正在籌備“慶賀湯志鈞先生百歲華誕暨湯先生思想研討會”,我們姐弟們也在忙于生日慶典。父親以讀書、著述為安身立命之本,辛勤耕耘數十年,耐得住學術研究的清冷和寂寞,也取得了一些成績和榮譽。

康有為、梁啟超和章太炎是中國近代史上重要而有深遠影響的人物,父親湯志鈞為深入研究三人的生平與思想,探索道路,取得一些成果,如專著《章太炎傳》、《康有為傳》、《康有為與戊戌變法》、《梁啟超其人其書》,編著《康有為政論集》、《章太炎政論選集》、《章太炎年譜長編》和《梁啟超全集》等。為研究三位思想巨匠,父親一次次為自己設定難以攀越的學術研究高峰,縱然有艱難困苦,也不動搖,不退卻,并一次次取得成功。

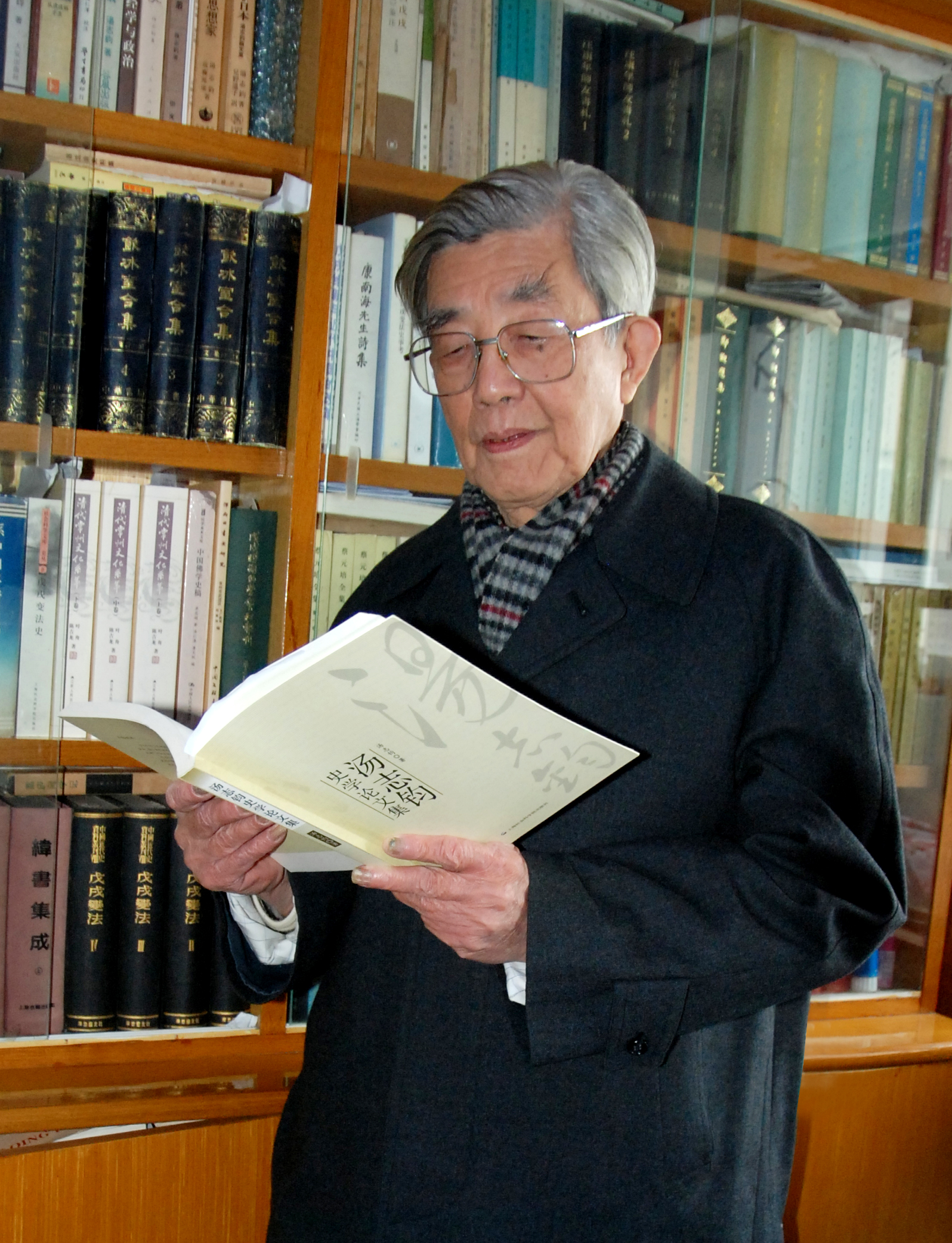

最近,父親整天翻閱著《梁啟超全集》,繼續努力和追求著,思考著學術難題,從中感受著快樂和幸福。

湯志鈞先生

一、逆境中砥礪前行

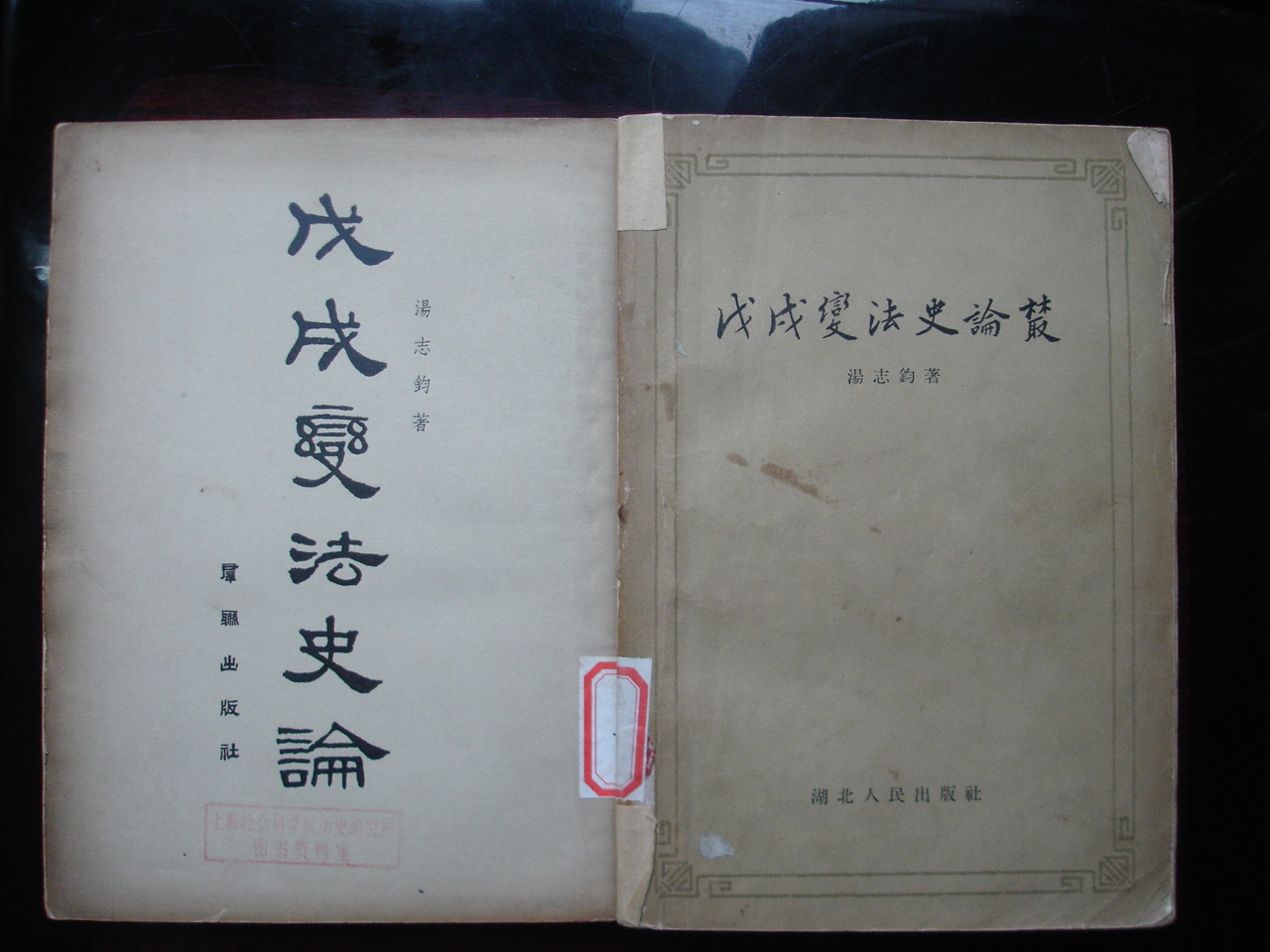

自1956年歷史研究所創建后,父親主持或參與編撰了《鴉片戰爭末期英軍在長江下游的侵略罪行》、《上海小刀會起義史料匯編》、《五四運動在上海史料選輯》、《辛亥革命在上海史料選輯》、《近代上海大事記》等資料集,為上海史研究的蓬勃興起奠定了重要基礎,至今仍被學界廣泛征引。同時,父親潛心研究戊戌變法史、中國近代史和經學史,出版了《戊戌變法史論》(1955年)、《戊戌變法史論叢》(1957年)、《戊戌變法簡史》(1960年)、《戊戌變法人物傳稿》(上下冊,1961年)等。

《戊戌變法史論叢》于1957年11月出版,呂思勉先生為封面題字;《戊戌變法史論》于1955年出版

“文革”期間,父親也未停止過讀書和寫作,一直在為自己摯愛的史學研究盡心盡力。白天“鋤禾日當午,汗滴禾下土”,還不時遭受批斗;夜晚則探奧索隱,讀書、寫作到天明。在困境中尋找機遇,想到什么就寫什么,寫了很多零零碎碎的札記,“文革”結束后再重新整理、撰寫成著作或論文。

在父親看來,學術和事業就是生命,要坦然面對改變了的大環境,要堅強地生存和生活下去,讀書、著述乃是生活的一部分,必不可少的一部分,原先的工作計劃必須完成,必須為自己摯愛的史學研究盡心盡力。對父親而言,“文革”十年是繼歷史所建所十年后,在逆境中艱苦耕耘的十年。

1967年《自定年譜》中,父親有一段文字,生動、驚險地描述了在逆境中砥礪前行的情狀,仿佛在做隱蔽的地下工作:

家中遭清查,慕云飾物、古董、銀器均被抄去。余書籍多,“革命群眾”亦畏搬動,除稿本取去外,書柜貼上封條,曰:“如再閱書,一切后果唯你是問。”未數日,封條已干,輕拉即開,遂得晚間拉開封條,取出書本,趕看趕寫,黎明重貼封條,書歸原柜,未為人發現,真可謂“死不悔改”者矣。若是,寫出札記甚多,自知不能發表,用最省時間最簡凈之文言寫出。晚間熬夜過久,幸白天赴所“報到”,勞動之余,獨關一室,盡有瞌睡時間也。或謂“四人幫”粉碎后,余之書稿因何付梓如是之速,不知中多被批判時所積累也。然而,書札均于深夜寫錄,目力大傷,近視日深。

書柜上的封條封不住對學術的思考和讀書、寫作的熱情。“文革”時白天勞動或批斗,夜間在昏暗的臺燈下埋頭鉆研課題,暫時忘卻日復一日的煩惱,也能在陰暗歲月里得到一絲慰藉。

當時受到種種限制,唯獨思想空間寬廣,思考學術問題沒人能阻擋。為了節省時間,用最簡凈的文言文書寫。在“五七干校”,“勞動時攜一小冊,若有所得,即行簡記。每月返滬休息四天,再就‘小冊’查書、札錄,經學史、戊戌史均有所得”。干校時每月有四天假期,可以回城度假,“每月假日,仍返滬寓所,就一月所思,尋書札記,時有所得。《戊戌變法舊札》中‘強學會’、‘時務報’卷,是年撰成。”(湯志鈞:《自定年譜》,1968年(戊申)四十五歲)札記和小冊子,構成后來撰文、著述的資料或原稿,再經整理編撰,如《章太炎年譜長編》等,就是在那種惡劣條件下完成的。

二、科學的春天

“文革”結束,迎來了思想開放、百花爭艷的年代。

1978年10月,上海社會科學院歷史研究所的建制得以恢復,并確定以中國近代、現代史為主,地方史為重點的方針,兼顧中國古代史研究。父親重返工作崗位,主持近代史研究室工作。

“科學的春天”到了,人人都在不遺余力地與時間賽跑,要把逝去的時間追回來。父親等來了春暖花開,如同青春煥發一般,以加倍的精力和忘我的熱情,意氣風發地投入到科研之中,迎來了學術生涯的又一個黃金期。父親的許多論文都發表在創刊號或二、三期上,大多為約稿而作。如《社會科學戰線》、《學術月刊》、《中國史研究》(季刊)、《歷史學》、《中國哲學》、《近代史研究》等,數年之內,幾乎每年都有文章刊發:

1978年5月1日《社會科學戰線》(季刊)在長春創刊,在《社會科學戰線》1978年第三輯發表《章太炎和孫中山》。

1979年1月20日《學術月刊》復刊,在《學術月刊》1979年3月號發表《近代史學和儒家經學》。

1979年3月,《中國史研究》(季刊)在北京創刊,由中國社會科學院歷史研究所主辦。它是登載中國古代史研究成果為主的專門性學術刊物。次年第二期上發表《清代經今文學的復興》。

1979年3月,《歷史學》(季刊)在北京創刊,由《歷史研究》編輯部編輯,共辦四期,于1980年與《歷史研究》合并。在第二期上發表《論〈時務報〉的汪、梁之爭》。

1979年,《中國哲學》創刊,主編包遵信。該刊是由中國社會科學院歷史研究所中國思想史研究室主辦的學術集刊,不定期出版。在次年第三輯上發表《五四運動和經學的終結》。

1979年10月,《近代史研究》創刊,由中國社會科學院近代史研究所主辦,“是全國近代史學工作者發表科研成果的共同園地”。在《近代史研究》創刊號上發表《戊戌政變后的唐才常和自立軍》。此后,接連在該刊發表論文,大致有:《龔自珍與經今文》(《近代史研究》1980年第4期);《論康有為和保皇會》(《近代史研究》1981年第3期);《康有為和今文經學》(《近代史研究》專刊《近代人物論集》,四川人民出版社1983年出版);《重論康有為與經今古文問題》(《近代史研究》1984年第5期);《關于光緒“密詔”諸問題》,(《近代史研究》1985年第4期);《從康有為到孫中山》(《近代史研究》1987年第1期);《戊戌維新與傳統儒學》(《近代史研究》1988年第6期);《章太炎與白話文》(《近代史研究》1990年第2期);《自立軍起義前后的孫、康關系及其他——新加坡丘菽園家藏資料評析》(《近代史研究》1992年第2期);《翁同龢和帝黨》(《近代史研究》1994年第4期);《章太炎對中共態度探析》(《近代史研究》1995年第6期);《戊戌時期的鄭孝胥及其日記》(《近代史研究》1996年第1期);《丘菽園與康有為》(《近代史研究》2000年第3期);《甲午戰后的〈鏡海叢報〉》(《近代史研究》2001年第4期)。

1980年6月,《中國歷史學年鑒(1979年)》出版,由中國史學會編輯,每年一冊。《年鑒》主要反映每年中國歷史學界的研究成果和活動情況,其中包括介紹斷代史和專史的研究和歷史著作、資料的出版情況等。次年《年鑒》中,父親撰文《戊戌變法研究述評》和《呂思勉》。

自1977年11月至1984年11月的七年間,是學術創作的高峰期,除了發表論文外,還出版多部高質量的著作,如《章太炎政論選集》、《章太炎年譜長編》、《康有為政論集》、《戊戌變法人物傳稿》(增訂本)、《康有為與戊戌變法》和《戊戌變法史》等相繼問世。

在“文革”極其惡劣的環境下,父親還能潛心研究學問,很多人都無法理解。在接受戴海斌、沈潔的采訪時,(戴海斌、沈潔采訪整理:《湯志鈞先生訪談錄》,《史林》2014年增刊)父親作了解釋:

戴海斌:“文革”期間,運動這么多,又有這么多集體項目,您要做自己的研究,怎么做?

湯志鈞:我在晚上搞自己的研究啊!

沈潔:就是說您自己的研究完全沒有停滯。

湯志鈞:嗯,我自己還在搞我自己的。那個(集體項目)都是規規矩矩的,晚上做的東西,從來不帶到那邊去的。所以我晚上睡覺很晚。

沈潔:是啊,真是不容易!

湯志鈞:習慣了,習慣了!就是標點《宋史》的時候,我寫了一篇文章,這篇文章很不容易寫的,我自己也很得意。大概是一篇關于書籍標點和宋史研究的文章。

戴海斌:其實您在參與集體項目的時候,也寫過一些文章。

湯志鈞:有。

戴海斌:但您回頭又去做自己的研究了。

湯志鈞:(笑)

戴海斌:“文革”結束之后,您一下子就出了很多書。

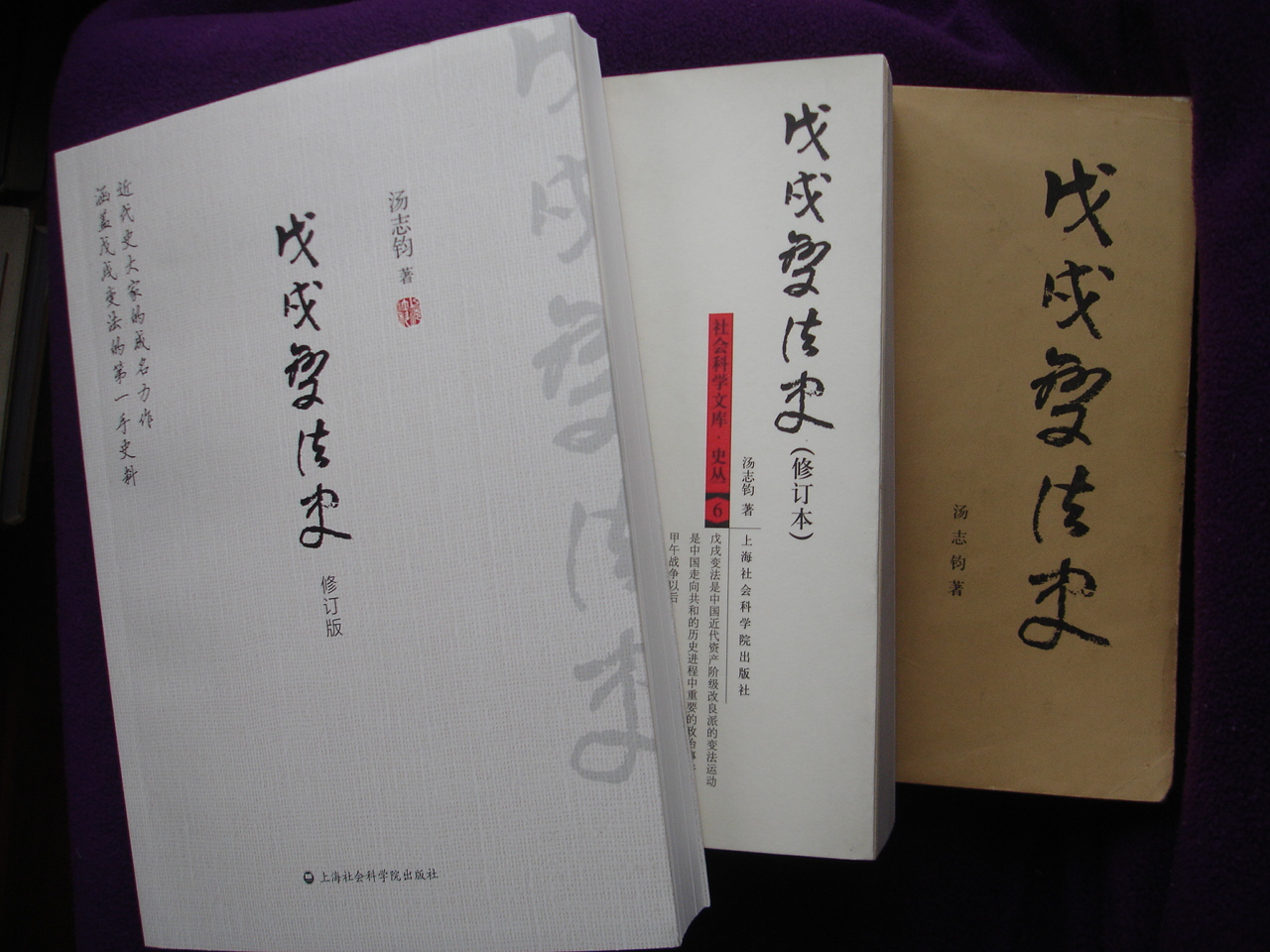

《戊戌變法史》及兩次修訂本,謝稚柳先生題寫書名

三、《章太炎政論選集》到《章太炎全集》

父親曾坦言,搜編《辛亥革命在上海史料選輯》,算是“正規”走上辛亥革命研究之道:

至于談到我與辛亥革命研究,看來好似偶然,其實也很自然。我本來是研究中國經學史的,20世紀50年代,由今文經學而研究康有為,由古文經學而研究章太炎,再由康有為而研究戊戌變法,由章太炎而研究辛亥革命與孫中山。20世紀60年代初,和一些同志搜編《辛亥革命在上海史料選輯》,對辛亥革命研究算是走上“正規”。

由于我的工作單位和上海圖書館徐家匯藏書樓隔鄰相望,徐家匯藏書樓又是報刊最為豐富的場所,外埠來滬,到藏書樓搜尋資料的學者,每每順道到我們單位訪問,其中搜求辛亥革命時期資料的很多,這樣,彼此交流,就增加了我對這方面的認識。接著,多次參加辛亥革命和孫中山的研討會,更結識了一批新、老同行。(湯志鈞:《由辛亥革命討論會想起》,《湯志鈞史學論文集》,第19頁)

《章太炎政論選集》(上、下冊),中華書局于1977年11月出版,53.5萬字,891頁,附錄《章太炎生平活動簡表》,另前言、編輯說明11頁,目錄14頁。《章太炎政論選集》原名《章太炎政論集》,出版時由繁體字改為簡體字,因刪節過多,加一“選”字,刪去的篇章包括《祭維新六賢文》(一八九八年十月)至《成章學校贊》(一九三六年四月十六日)在內的六十馀篇,達數十萬字。

該書于1961年開始編集,主要選錄章太炎在中日甲午戰爭以后至1936年逝世前的政治論文,以及帶有政治主張的演說辭、宣言、通電、啟事、書札、詩文,還有與中國近代史事有關的人物傳記等等。父親“當時注意搜集章太炎革命時期的戰斗作品,對較能反映他思想發展的內容變動也稽核校注”。同年6月13日,在《文匯報》上發表《章太炎早期的革命思想》一文。王仲犖先生十分支持父親編纂政論集。1964年王仲犖先生來滬,約為《文史哲》擬稿,“囑我搜輯遺文,并就章太炎和經今古文學的關系寫一篇論文”,因撰《辛亥革命前章炳麟學術思想評價》以應。不久,“文革”開始,與王仲犖的聯系中斷,直到1972年標校《二十四史》,兩人才恢復聯系。

《前言》中說明編集起因大致是:“章太炎在甲午戰爭前后到1936年逝世前,40多年的歷程中,寫了很多論著。由于他的思想有演變,《章氏叢書》的結集又在辛亥革命以后,這樣,他早期的很多革命文章,就每多刊落,或經過磨勘。因此,系統搜集章太炎各該時期的論著,才能比較全面地反映他一生的政治活動和思想面貌。”“章太炎逝世后,章氏國學講習會編印《章氏叢書》三編,1938年在武漢排印《太炎文錄續編》,對《太炎文錄》初編、續編不收之作,‘不敢續錄’,《華國》《制言》所載書札也未闌入。因此,《章氏叢書》初、續、三等三編,并未曾把章太炎文章搜集完備,特別是有關政論性的詩文、演說辭、時評、函電等,刊落很多。”

《前言》中還說:“章太炎的論著,很多散見于各種報刊。辛亥革命前,他曾先后在《時務報》《經世報》《實學報》《譯書公會報》《昌言報》《清議報》《亞東時報》《五洲時事匯報》《國民報》《蘇報》《國民日日報》《浙江潮》《復報》《民報》《漢幟》《國粹學報》《學林》《教育今語雜志》等報刊撰文。辛亥革命后,他的文章又散見于《民國報》《大共和日報》《民立報》《申報》《民國日報》和他自己主編的《雅言》《華國》《制言》中,發表時的署名,有章炳麟、章絳、太炎、菿漢閣主、臺灣旅客、西狩、戴角、獨角、末底等。”足見編集的難度和繁瑣程度。編集《章太炎政論選集》“為研究章太炎思想和中國近代歷史提供一點參考資料”。

《章太炎年譜長編》(上、下冊),中華書局1979年10月出版,71.6萬字,984頁,另序、編輯說明4頁。

章太炎是清末民初民主革命家、思想家、著名學者。生于1868年,是太平天國運動失敗后的第四年。15歲時,中法戰爭爆發。25歲時,中日戰爭爆發。他年輕時,正處中國嚴重的民族危機時期,開始了不遺余力地鼓吹反清革命,為推倒清王朝立下豐功偉績。魯迅先生稱贊他是“有學問的革命家”,說:“我以為先生的業績,留在革命史上的,實在比在學術史上還要大。戰斗的文章,乃先生一生中最大、最久的業績。”辛亥革命時,被譽為“辛亥三杰”——孫中山、黃興、章太炎。他既是革命家,也是“學界泰斗”。

梁啟超在《清代學術概論》中指出:“在此清學蛻分與衰落期中,有一人焉能為正統派大張其軍者,曰:余杭章炳麟。炳麟少受學于俞樾,治小學極謹嚴,然固浙東人也,受全祖望、章學誠影響頗深,大究心明清間掌故,排滿之信念日烈。炳麟本一條理縝密之人,及其早歲所作政談,專提倡單調的‘種族革命論’,使眾易喻,故鼓吹之力綦大。中年以后,究心佛典,治《俱舍》、《唯識》,有所入。既亡命日本,涉獵西籍,以新知附益舊學,日益閎肆。其治小學,以音韻為骨干,謂文字先有聲然后有形,字之創造及其孳乳,皆以音衍。所著《文始》及《國故論衡》中論文字音韻諸篇,其精義多乾嘉諸老所未發明。應用正統派之研究法,而廓大其內容,延辟其新徑,實炳麟一大成功也。炳麟用佛學解老莊,極有理致,所著《齊物論釋》,雖間有牽合處,然確能為研究‘莊子哲學’者開一新國土。其《菿漢微言》,深造語極多。其余《國故論衡》、《檢論》、《文錄》諸篇,純駁互見。”

父親認為,要研究章太炎,就要“系統搜集章太炎各該時期的論著,加以分析研究,將有助于對他一生政治活動和思想面貌的了解;對中國近代社會發展變化的探討,也將有所幫助”。還強調:“對于中國近代思想家的著作,應該探源比勘,把問題提到一定的歷史范圍之內,實事求是地進行全面的歷史的評價。《章太炎年譜長編》,就是本著這樣的認識編纂整理的,試圖為研究章太炎思想和中國近代歷史提供一點參考資料。”

父親明知“要編好象章太炎這樣一個‘有學問的革命家’的《年譜》,卻又并不簡單”。必須經歷一系列復雜的工作程序,“首先,必須網羅遺文,廣事搜輯,鑒定版本,反復推敲。其次,又要把每篇文章的寫作時間厘訂先后,考索同異。更重要的是要從中國近代社會的發展來看章太炎是怎樣開展政治活動和不斷撰文的。基于他的論著,很多散見于各種報刊,大都有針對性,而結集時則經過磨勘。”父親知難而上,“為此,我曾翻閱了四十年的報紙和一百多種期刊,也注意到各種手稿、抄件以至不同版本的搜集。”(湯志鈞編:《章太炎年譜長編·序》,中華書局1979年10月出版,第2頁)同時,還從章氏家屬、弟子處求索章太炎手稿、未刊稿等。

編撰《章太炎年譜長編》,早于《章太炎政論選集》的編纂,“在1961年編校《章太炎政論選集》時,基本上寫出了本書的草稿。此后,陸續修改了三次。1977年又征求了一些同志的意見,作了較大的修改。”(湯志鈞編:《章太炎年譜長編·序》,中華書局1979年10月出版,第2頁)

該長編選用資料,凡文稿、函電、演說辭等未曾發表而較重要的全錄或多錄;刊于早期報刊,目前鮮見的多錄或酌錄;輯入《章氏叢書》的酌錄或僅存目錄。

全書主要按照不同歷史階段,結合章太炎的學術與思想歷程,分五卷編次:1868-1894年為第一卷,1895-1905年為第二卷,1906-1911年為第三卷,1912-1918年為第四卷,1919-1936年為第五卷。每卷前附按語,說明這一階段的國內外動態和章氏的活動,基本上以年月為經、以事實為緯,適當照顧有關事件,并側重記述章太炎政治、學術情況。

《章太炎全集》最初的八卷本是上世紀80年代出版的,其中第一卷由沈延國和父親點校,上海人民出版社于1982年2月出版。《章太炎全集》的策劃和啟動則始于1979年。

父親在《王仲犖和〈章太炎全集〉》中介紹:“(王仲犖先生)泛濫群籍,尤精乙部,除留下《魏晉南北朝史》等大量著作外,對章太炎遺著的整理、出版也關懷備至。《章太炎全集》就是在仲犖先生的精心擘劃、辛苦經營下得以問世的。”文章回顧了1979年3-4月間共同參加中國歷史學規劃會并訪問講學于重慶、武漢等地的經歷:

1979年3月22日至4月4日,中國歷史學規劃會在成都舉行,仲犖先生和我都參加了,同住錦江賓館。飯余會后,我經常和仲犖先生商量《章太炎全集》的編纂、出版事宜。他還介紹馬宗霍先生(章太炎入室弟子)的公子馬雍同志和我相識,請他提供資料。又和中華書局的李侃、趙守儼同志研究過標校問題。

會議結束后,經重慶,越三峽,在武漢停留4天,乘“東方紅”12號輪北旋,我們一直在一起。16日晚,輪靠南京,仲犖夫婦先下,我于次晨抵滬。

旅途多暇,我們縱談古今,更多的是太炎先生軼事和《全集》編纂,包括家屬聯系、資料征集、人員分工、標校體例等等。臨別,仲犖先生提出,由他聯系家屬和章門弟子,叫我就近在上海和出版部門聯系,從而對《全集》整理提出一個可行的框架。(湯志鈞:《王仲犖和〈章太炎全集〉》,《湯志鈞史學論文集》,上海社會科學院出版社2013年版,第254-256頁)

成都會議過后半年多,11月3日王仲犖專程來上海參加編纂會議,父親陪同他與陸志仁、蔡尚思、譚其驤、朱東潤、吳澤、顧廷龍、魏建猷、潘景鄭、朱維錚、姜義華等專家學者晤談,共議編纂事宜。8日,兩人與太炎先生之孫章念馳、出版社葉亞廉、王有為等赴蘇州拜見太炎夫人湯國梨先生,長子章導設蟹宴招待來客:

太炎夫人湯國梨先生已97高齡,這天特別高興,看到仲犖先生鬢髪皆白,戲語我曰:“還得他大(指仲犖先生),還是我大?”(湯志鈞:《王仲犖和〈章太炎全集〉》,《湯志鈞史學論文集》,上海社會科學院出版社2013年版,第259頁)

在蘇州還與朱季海、沈延國、王乘六等章門弟子晤面。回滬后繼續座談和討論,其中有遠道而來的山東大學殷孟倫、南京師院徐復、杭州大學蔣禮鴻三位教授。

這一時期王仲犖致父親信函,多達數十通,幾乎皆與編纂《全集》有關。

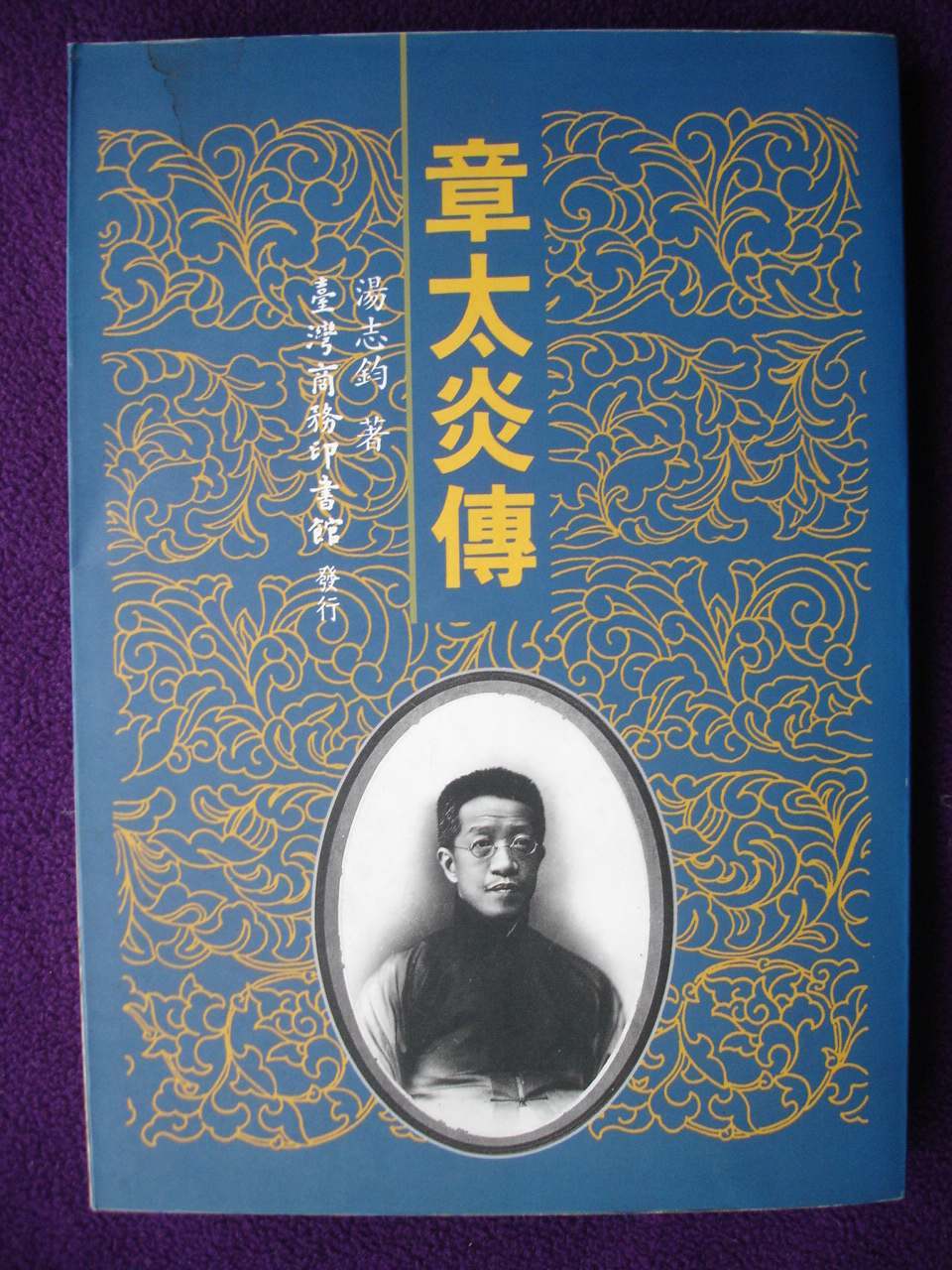

《章太炎傳》

四、《康有為政論集》到《康有為與戊戌變法》

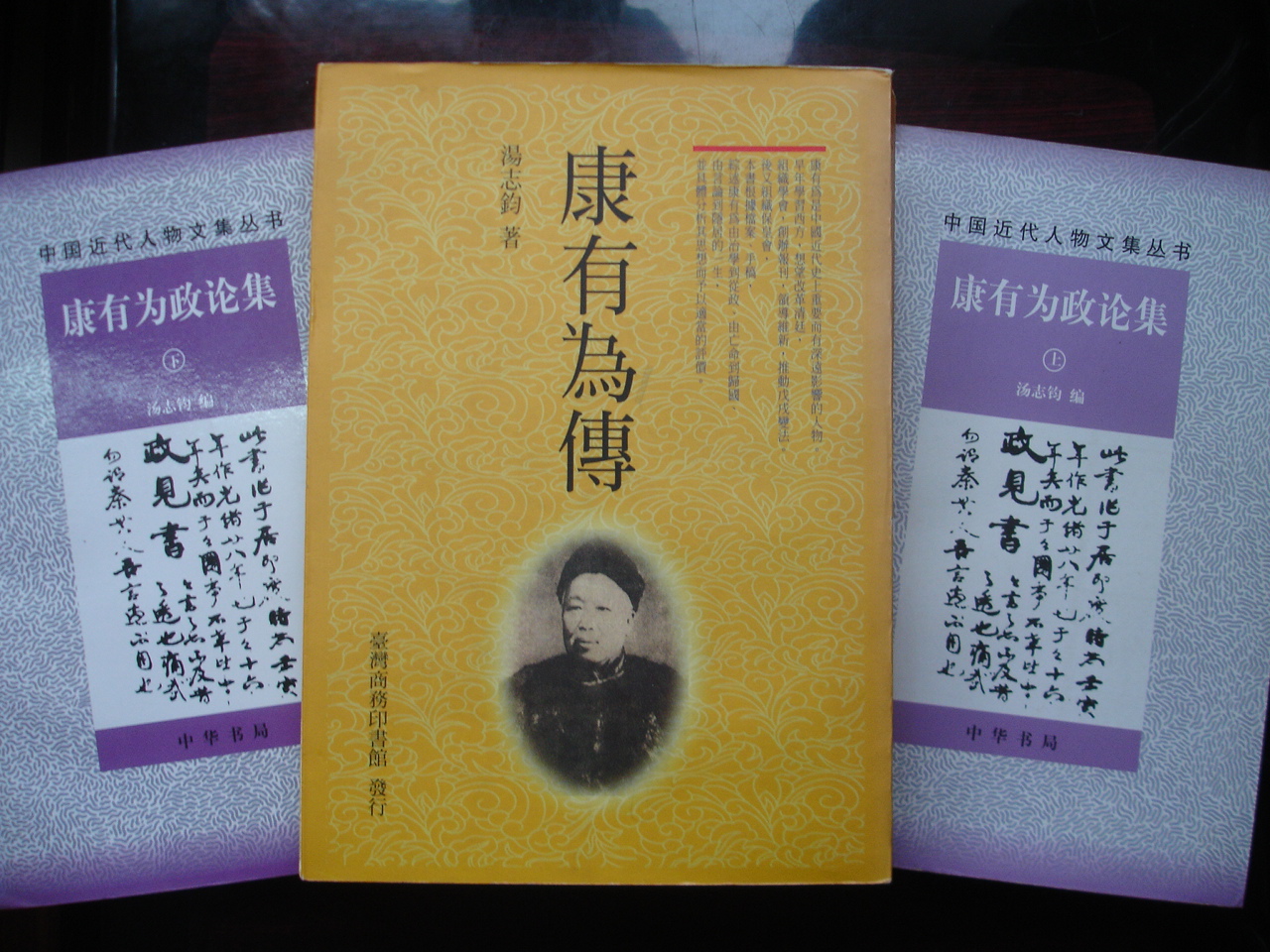

《康有為政論集》(上、下冊),中華書局1981年2月出版,86.7萬字,1147頁,附錄《康有為生平活動簡表》,另前言、編輯說明9頁。1998年6月中華書局第二次印刷。

《康有為政論集》“選錄了康有為的重要政論、奏稿、函電、序跋、詩歌和部分專著,為研究康有為思想和中國近代歷史提供一些參考資料”。

父親回顧潛研戊戌變法及康有為的經歷,說:“解放前,我就注意搜集康有為的著作,并將不同版本試作校勘。此后,從事戊戌變法史的研究,對康有為的文篇,系年考核,積累資料。”

但是,搜集、編纂政論集并非易事:“由于康有為生前沒有編定‘全集’,政論散見書刊單本又乏流傳,一些函電手稿迄未公開,政變前的代擬折稿也待考核補充,這就得爬梳佚文,讎校異同。盡管康有為在復辟失敗后,編有《不幸而言中不聽則國亡》,收有《政見書》、《法蘭西革命記》、《共和政體論》、《救亡論》、《廢省議》、《中國以何方救危論》、《中華民國憲法草案發凡》、《中國不能逃南北美洲之形勢》,不但中有刊削,數亦寥寥,且不收戊戌變法之前之作,不能窺見全貌。至于坊間結集,則有《康梁文鈔》,1914年上海共和書局石印本:內有《康南海文抄》十二卷;《康南海書牘》,1921年上海圖書局石印本,也只是掇拾戊戌前的部分奏稿、專著序跋和《不忍》所載,且校印多訛,很少可取。”(湯志鈞編:《康有為政論集·前言》,(上冊),中華書局1981年2月出版,第6頁)

1978年,上海社會科學院重建,父親重返歷史所徐家匯原址,又有機會去一墻之隔的藏書樓查閱資料了:

余遂得閑赴藏書樓勤讀報刊。《申報》雖已閱過,仍有遺漏,因再檢查,并補閱《時事新報》、《民立報》、《新聞報》、《中華新報》等。每周為藏書樓工作人員講授近代報刊一次。

閱報注意康、章資料。《章太炎年譜長編》又修補一過,于6月前分三次寄交中華書局。并遵該局之邀,編《康有為政論集》。康氏資料,早有搜求,惟今用簡字,只得重予抄錄,幸小兒仁濟能代抄寫,至歲尾,僅編至第二卷。(湯志鈞:《自定年譜》,1978年(戊午)五十五歲)

除了查尋報刊、書稿外,發掘未公開的史料也是當務之急。

早在1960年代初,康有為孫女康保莊、康保娥就將康有為遺稿、手札、書報等捐贈給上海市文物保管委員會,共五本四冊,后轉交上海博物館保存,幸“文革”中未遭破壞。這座“富礦”深藏不露,后遂無人問津。直到十八年后的1979年,在文化局負責人方行同志的支持下,到上海博物館尋閱。在堆積如山的故紙堆中,“逐包清查,稍一翻閱,灰塵撲面,而中多寶藏。清查多日,發現有《教學通義》、《顯微》的未刊稿;《政見書》、《大同書》、《論語注》、《孟子微》、《金主幣救國論》、《外國礦物考》等手稿;《戊戌奏稿》舊抄稿以及電稿、函札、賬冊、章程、電碼等;還有不少康門弟子、保皇會員和親友的來往函札。”(湯志鈞:《方行與〈譚嗣同全集〉及其他》,《湯志鈞史學論文集》,上海社會科學院出版社2013年6月出版,第281頁) “感到其中最重要的是不少手稿、抄稿和函札,《大同書》手稿就是其中之一。”(湯志鈞:《康有為的大同思想與〈大同書〉》,上海人民出版社2016年12月版,第63頁)

被發現的《大同書》手稿,共有五本四冊(其中第四、第五本合訂一冊),分別為:“今本”戊部《去形界保獨立》、“今本”己部《去家界為天民》、“今本”乙部《去國界合大地》、“今本”庚部《去產界公生業》。手稿保存了“今本”《大同書》乙、戊、庚的全部和己、辛的大半,這些正是《大同書》的核心部分,價值很高,父親認為“手稿雖非全帙,但可用以考核《大同書》的成書年代和康有為寫作此書的思想實質”。

文章以手稿中大量發生在1884年以后的事例、歐美游歷及印度史事等,證明《大同書》撰于1901-1902年間;此外,著重考察分析稿本的裝幀、筆跡、紙色等,加以論證。

手稿的發現和應用,在編纂《康有為政論集》中,起了十分重要的作用。

手稿是作者在某一時期寫作習慣及寫作方式的真實記錄,最能體現作者的寫作意圖和寫作歷程。康氏家屬捐贈的文稿、圖書中,還有《政見書》、《論語注》、《孟子微》等手稿,《政見書》即《答南北美洲諸華商論中國只可行立憲不可行革命書》,撰于1902年,《新民叢報》曾予摘錄,注明“壬寅六月”,后與《與同學諸子梁啟超等論印度亡國由于各省自立書》合輯為《南海先生最近政見書》。

《政見書》稿本用毛筆字書寫在四開元素紙上,開本大小、紙張色澤、字體筆跡等與《大同書》手稿完全一致。封面是1917年補配的,上題:“此書作于居印度時,為壬寅年作,光緒二十八年也,于今十六年矣。”

《康有為政論集》中《答南北美洲諸華商論中國只可行立憲不可行革命書》是據《南海先生最近政見書》錄出,并用手稿比對勘校,除誤植處據手稿逕改外,文字增損,加注詳細說明。其中“以冀皇上之復辟,而民權自由為必可得耶”下,手稿原有1600字,但《政見書》未刊,內容很重要,在《康有為政論集》該文的注釋中,將全文補錄(詳見《康有為政論集》上冊第493-494頁)。

另若《戊戌奏稿》、未刊函札亦多,其尤要者,如1888年《與徐蔭軒尚書書》,雖為抄稿,末后有康氏親筆注:“此書于戊子年□月□日投,越日原書發回,以狂生見斥也”,可考上書始末。他若《致濮蘭德書》、《復辟登基論》、《致張作霖書》等亦均重要。又據《康南海自編年譜》,曾為屠仁守擬稿,《屠光祿奏疏》亦有折文,今存抄稿,知康氏確為屠仁守擬折也。(按:以上函札及其他尤要者,輯入拙編《康有為政論集》。)(湯志鈞:《自定年譜》,1979年(己未)五十六歲)

父親是“發掘利用”康有為遺稿、手札的第一人,并披露此項收獲,撰文《〈大同書〉手稿及其成書年代》(載《文物》1980年第7期),分享學界。文章指出“更重要的是,手稿保存有‘今本’《大同書》中乙、戊、庚的全部和己、辛的大半,這些正是《大同書》的核心部分。它所沒有的,只是甲、丙、丁、壬、癸各部,除丙部《去級界平民族》較重要外,甲部《入世界觀眾苦》、癸部《去苦界至極樂》,實為總論和結論,丁部《去種界同人類》、壬部《去類界愛眾生》,則在全書中地位不高”。

編纂《康有為政論集》同時,“并向上海博物館建議:一、《大同書》手稿應影行;(按:后由江蘇古籍出版社影行出版。)二、未刊函稿中,頗多保皇會資料,今學術界當鮮探求,可出《康有為與保皇會》;又未刊函稿中,以戊戌前后為尤貴,可出《戊戌變法前后》。(按:以上兩書,此后均由上海人民出版社出版,由余審稿,并代擬《編輯說明》)。”(湯志鈞:《自定年譜》,1979年(己未)五十六歲)1984年8月9日,父親利用赴常州參加趙翼逝世一百七十周年討論會之際,“晤高紀言,知江蘇新成立江蘇古籍出版社,由高主持,詢古籍出版,告以上海博物館所藏《大同書》可影行出版。”(湯志鈞:《自定年譜》,1984年(甲子)六十一歲)

2014年1月14日,父親接受戴海斌、沈潔的采訪,(戴海斌、沈潔采訪整理:《湯志鈞先生訪談錄》,《史林》2014年增刊)談及編集資料集的作用和意義時說:

戴海斌:現在的許多報刊史研究,基本上都要從您這里出發。實際上資料的工作,提供了一個很重要的基礎。

湯志鈞:所以中國歷史研究古代和近代啊,有個不同。古代呢,都是依靠一般的文集,近代要注意報刊。有些報刊的東西,和自己后來出文集不一樣,章太炎就是這樣。為什么?比如說當時看到什么事情,馬上有感動,寫一篇文章,當收入文集的時候,再看就會覺得很多地方不妥、不夠了,會改動。

戴海斌:所以許多研究,僅僅依靠文集,有時候是有問題。

湯志鈞:有問題。章太炎活著的時候,自己編過一本文集,去世以后,學生又出了一本補編,但是都不夠。他自己也講過,有些東西都是趨時之作,根據時代需要寫的東西,不能夠算作文章的,“吃了虧了”。所以魯迅先生也覺得“吃了虧了”。其實這些文章,都是非常具有戰斗性的文章。

戴海斌:收文集的時候,把很多政治性的東西都拿掉了。

湯志鈞:是的。所以我編的《康有為政論集》,印得很多,大家都歡迎。里面有許多文章,是以前沒有發表的。后來他編了兩個雜志,雜志里面的文章沒有什么意思。辛亥革命以前的東西,有意思卻不少,我把它們編在一起。上海的出版社找我編《章太炎全集》,我是有些擔憂的,工作量太大,也很難,沒有答應他。

父親十分重視研究中國古代和近代史的區別,古代依靠的是一般的文集,近代則必須關注報刊。有些報刊的東西,和后來出文集不一樣,報刊中富于當時的情感,收入文集的時候,時代、思想有變動,文章也會改動。“蓋余以為古代思想家,因文獻不足,考查每篇詩文之年月較難;近代則每于報刊先行發布,時日可稽,晚清民初報刊必需細讀細檢,始明原始。”(湯志鈞:《自定年譜》,1973年(癸丑)五十歲)

1984年10月,《康有為與戊戌變法》由中華書局出版,25.3萬字,346頁,另前言3頁,后記1頁。收論文23篇、述評1篇。

該書是1972年,父親患高血壓癥在家休息兩月時,抱病工作,將“文革”中所擬戊戌論文、札記,分為“新探”、“舊札”分別匯編。“當時不想出版,也不能出版,以致‘舊札’可以推演為‘新探’的,既悉仍其‘舊’;續有所得,也還是寫成札記。這樣,‘札記’越積越多,而‘新探’卻不敢問津。1976年,‘四人幫’粉碎,科學的春天來到了。我也賈起馀勇,整理‘蕪稿’,陸續刊發。本書就是從這些論文中選錄出來的;也有一些是1957年至1965年間在雜志上登載過的。至于過去輯入《戊戌變法史論叢》的,則概未收入。”(湯志鈞:《康有為與戊戌變法·前言》,中華書局1984年10月出版,第1-2頁)

該書是父親研究康有為和戊戌變法部分論文的結集,共23篇,約分成五類:

一是關于康有為生平和思想的論述;二是關于康有為大同思想和《大同書》的估價;三是對上海強學會、《時務報》、湖南南學會的探索;四是對戊戌變法研究中一些爭論問題,如歷史意義和作用、運動的性質、光緒皇帝的評價、唐才常和自立軍等,闡述了自己的看法;五是關于史料搜輯、校勘、考訂方面的文章。

這些論文中,對康有為學習西方,又借用儒家今文經學;受到廖平啟示,又和傳統的今文經學不同;《新學偽經考》、《孔子改制考》的作用和影響;以及對上海強學會、《時務報》都提出了自己的看法。

特別是對《大同書》,厘訂出該書為1901至1902年間所撰,并就手稿的發現,以手稿中大量發生在1884年以后的事例、歐美游歷及印度史事等,進一步闡明康有為的大同思想孕育較早,而《大同書》的撰述卻遲;此外,還著重考察分析稿本的裝幀、筆跡、紙色等,加以論證。評價證明《大同書》,除通過本身內容的分析外,還必須結合撰述者的政治實踐展開等。這些論斷,在學術界深具影響。

2012年,編者請父親為《康有為與戊戌變法》題詞曰:

此為余1982年前所撰文,印數達萬五千份,今早絕版。

湯志鈞 2012年2月

1997年12月,父親著《康有為傳》由臺灣商務印書館出版,1998年10月再版。2021年6月,《康有為傳》(中文簡體字版)由南開大學出版社出版。該書根據檔案、手稿,綜述康有為由治學到從政、由亡命到歸國、由言論到隱居的一生,并具體分析其思想而予以適當的評價。

《康有為傳》

五、《戊戌變法人物傳稿》

1982年6月,《戊戌變法人物傳稿》(增訂本,上、下冊),由中華書局出版,57.1萬字,924頁,另再版題記、前言8頁。

父親在“增訂題記”中寫道:“《戊戌變法人物傳稿》自1961年4月出版至今,已經二十年了。這次重新排印,是作了很大的補充、修訂和改寫的。1963年,中華書局準備重印此書,并建議:‘可否改為語體文?每個人物的活動,不要限于戊戌,可綜合一生分析研究。’這個意見很好,我也想這樣做。由于工作忙,只寫出一篇《康有為》。繼又考慮,如果用語體文,照《康有為傳》那樣寫法,好像不是人物傳,而是‘人物論’了,有些不;本書引用資料,又都是文言,從保存資料、檢尋方便出發,似乎這種文體,也有特點。從而于1970年到1972年間,重循舊轍,改寫一過。此后,又續有增刪。”

父親潛心撰著《戊戌變法人物傳稿》,“始于1948年,到1955年基本完成了初稿。”(湯志鈞:《戊戌變法人物傳稿·前言》,中華書局1961年4月出版,第7頁)1958年“修改完成《戊戌變法人物傳稿》,分上、下兩卷,用文言文書寫。”(湯志鈞:《自定年譜》,1958年(戊戌)三十五歲)全書于1961年4月出版,分上、下冊,29.9萬字。

2014年1月14日,父親接受戴海斌、沈潔的采訪時,(戴海斌、沈潔采訪整理:《湯志鈞先生訪談錄》,《史林》2014年增刊)饒有興致地談到1958年《戊戌變法人物傳稿》寄交中華書局時的難忘一幕:

戴海斌:您跟中華書局的合作是不是很早?

沈潔:就是您跟它的結緣是在什么時候,然后有長期的合作。

湯志鈞:最初倒不是因為趙守儼先生。我最初認識(中華書局的人),是一位姓張的(編輯),張靜廬!對,你們都知道的。我當時寫了一部稿子,叫做《戊戌變法人物傳稿》,是用文言文寫的,寄給中華書局。一寄過去,就被張靜廬看中了,他給我出的。

沈潔:您有經學的底子在,所以讀起來不難。

湯志鈞:是。我有些書是用文言文寫的,像《戊戌變法人物傳稿》,寫文言舒服啊。

戴海斌:像這種書實在是很少有人能夠寫出來。在六十年代能出版,也是絕無僅有了。

湯志鈞:(笑)所以我很感激張靜廬。

《戊戌變法人物傳稿》初版后,引起海內外學者、讀者的廣泛關注,臺灣文海出版社于1974年翻印。《戊戌變法人物傳稿》(增訂本)出版后,臺灣漢京文化事業有限公司翻印(精裝本);還收入臺灣明文書局《清代傳記叢刊》本“名人類”第13種,1986年出版;臺灣文海出版社出版沈云龍主編的《近代中國史料叢刊》續編第318種。

增訂本和出版本有幾點不同之處,主要有:

一、出版人物只寫到戊戌為止,增訂本仍以戊戌為重點,戊戌以后的酌敘仕履。同時,照顧人物之間字數的平衡,如《梁啟超傳》的字數不超過《康有為傳》;《翁同龢傳》的字數不超過《光緒皇帝》。

二、增訂本把作者對各該人物的看法或時日事跡之涉及考證者,將結論寫入正文,而把說明、考證移入附注。基本上按照時間順序序次人物生平,評價則入傳論。

三、增訂本視初版頗有增損,增加了《章炳麟傳》、《宋恕傳》。又因全書是紀傳體,為了反映全貌和便于讀者檢索,末后新附《戊戌大事年表》。同時,戊戌后各人生平已在正傳酌敘,附錄十五《本書人物碑傳要目索引》也就刪去。有了《戊戌大事年表》,初版《公元中歷對照表》理應刪汰。

四、增訂本對原收人物,都有大小不同的修改,有的幾乎重寫。附錄中《北京強學會人物》、《上海強學會人物》也是重新寫出的。還要指出的是,初版出書后,陸續發現了不少新材料,很多是稿本、抄本、函札、日記,以及當時的日報、期刊,增訂本引用了這些材料,有的地方還據此作了考訂。例如《康有為傳》、《上海強學會人物》,就是參照康氏家屬舊藏的函稿以至《申報》、《強學報》重寫的;又如梁啟超、譚嗣同的初晤日期,也根據《汪穰卿先生師友手札》重予厘訂;劉光第、歐榘甲、徐勤、麥孟華、張元濟、江標、唐才常、黃遵憲、熊希齡、張謇、梁鼎芬等人的傳記,也借助未刊稿予以充實;即康有為、宋伯魯、徐致靖等的奏稿,也有《戊戌變法檔案史料》未曾收錄的。(湯志鈞:《戊戌變法人物傳稿·增訂題記》(增訂本),中華書局1982年6月出版,第1-2頁)

從初版到增訂本,經歷了二十年的漫長歲月,父親“越廿馀年晨昏,積百萬言蕪稿”,又是“南北訪求,耆老征詢,尚具心力”。特別是經過十年動亂期間的艱苦、刻苦努力,才有此增訂本問世。1980年為繕寫書稿,整整花了十個月時間:“2月起步,11月始成,共1014頁,正楷繁體直行繕寫,惜未將手稿收回,蓋余所撰各書,以此書繕正最具功力也。”“視初稿已‘改弦更張’矣。全書仍繁體直排,自問此書可以傳世。”(湯志鈞:《自定年譜》,1980年(庚申)五十七歲)

張榮華教授《評〈晚清戊戌史事新探〉——“引狼入室”還是古典新繹?》一文中,稱:“戊戌史事研究著作無慮百數,第一佳作當推湯志鈞先生《戊戌變法人物傳稿》上下冊,至今不失其研究基石的作用。”(《澎湃新聞》2020年4月11日)

上海圖書館原古籍部主任陳秉仁說:“湯志鈞先生寫《戊戌變法人物傳稿》時,最有說服力的史料就是汪康年的書信,糾正了歷史上的很多說法。”(黃春宇、于穎:《顧廷龍:為圖書的一生》,《文匯報·文匯學人》2014年11月7日)

六、《戊戌變法史》

1984年11月,《戊戌變法史》由人民出版社出版,42.7萬字,545頁。

早在五十年代,父親的《戊戌變法史論》和《戊戌變法史論叢》就出版了,中華書局又于1960年8月出版《戊戌變法簡史》、1961年4月出版《戊戌變法人物傳稿》。經過二十多年的醞釀,又有《戊戌變法新探》、《戊戌變法舊札》的積累,至1981年,“主要精力用于撰寫《戊戌變法史》”。期間“赴武昌講學兼旬,一人獨居,環境寧靜,未明即起,深夜始休,竟得六七萬言。返后繼續執筆,至9月28日,全書告成,亦四十馀萬字”。

《戊戌變法史》全面系統地論述了由康有為、梁啟超領導的戊戌維新運動發生、發展及其失敗的全過程,用馬克思主義觀點對主要維新人物及相關者進行分析研究。全書右八章構成,分別為:一、甲午戰后的中國;二、康有為早期的變法活動;三、組織學會,發行報刊;四、湖南的維新運動;五、維新變法運動的高潮;六、百日維新;七、戊戌變法的失敗原因及其歷史意義;八、革命代替了改良。“自感能全面論述戊戌史,延至二十世紀初,實以此書為首創;能就手稿、檔卷、報刊、函札匯合細考者,亦以余為首創。所可惜者,‘文革’前與海內外鮮交流,國內檔卷亦待探發,如《杰士上書匯錄》等尚未發現,康氏戊戌年奏稿,尚待探究耳。”(湯志鈞:《自定年譜》,1985年(乙丑)六十二歲)

判斷一部著作有無影響力,體現在學界的反映和讀者的認可上。

1985年5月31日,歷史研究編輯部和人民出版社中國史編輯室聯合召開座談會,邀約在京的部分中青年史學工作者座談湯志鈞新著《戊戌變法史》,充分肯定《戊戌變法史》的學術成就,并就如何深入開展戊戌維新運動史研究發表意見。參加座談會的有李文海、林言椒、劉振嵐、王曉秋、孔祥吉、房德鄰、吳廷嘉、王好立、王凡、播振平、喬還田等,蘇沛同志提供了書面發言。大家認為它是一部好的,有較高學術價值的著作,對于從事近代史研究和教學的同志很有用處,同時也指出它還存在著的某些缺點和不足。

1985年10月,《戊戌變法史》在上海市第一屆(1979-1985年)哲學社會科學優秀成果獎評選中,榮獲“上海市哲學社會科學優秀成果獎——優秀著作獎”。

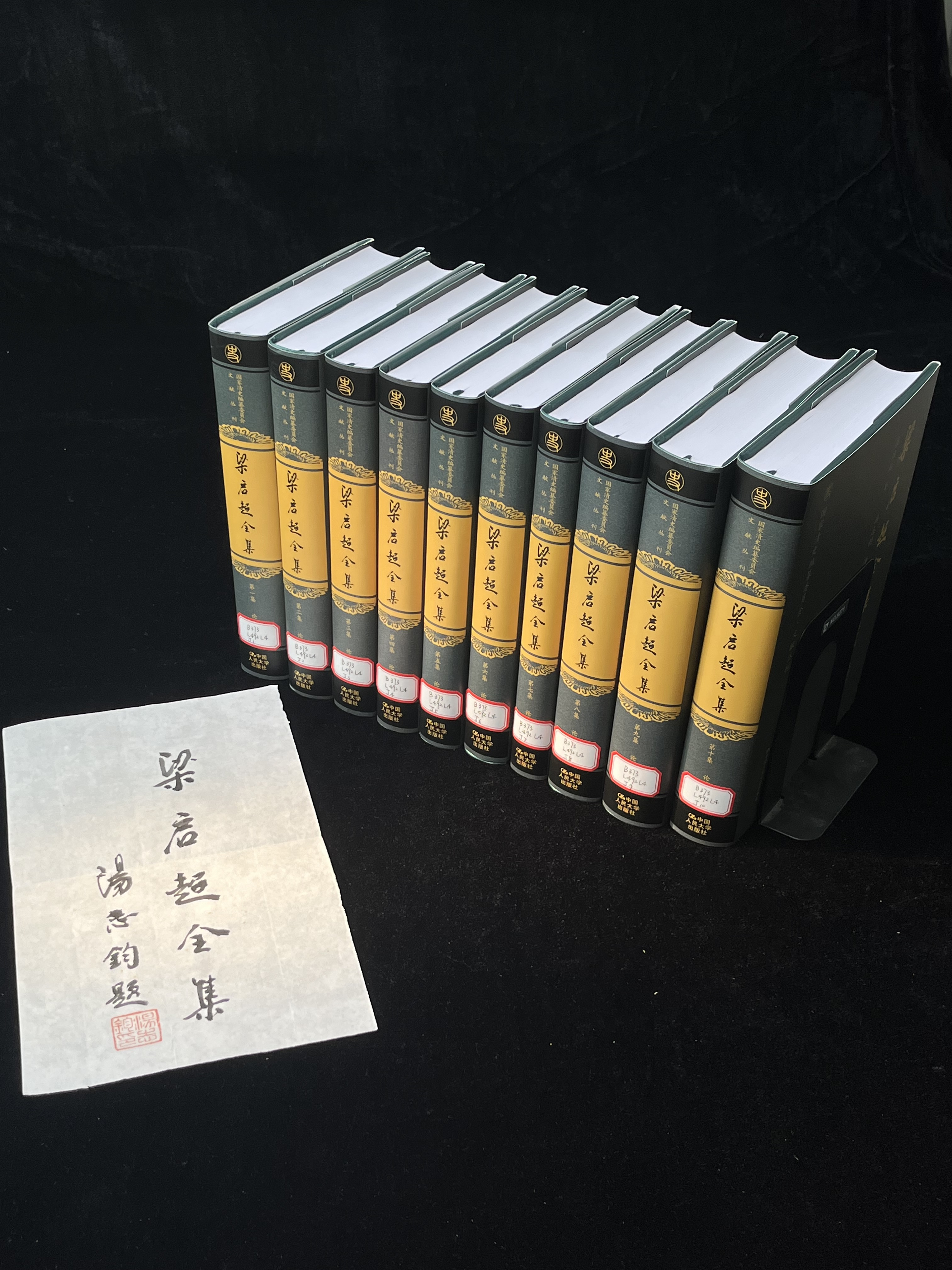

七、《梁啟超全集》

父親用力最深,耗費心血最多之作當屬《梁啟超全集》。該書自1982年8月接受主編重任后,至2018年3月全集二十卷出版,耗時36年。

自上世紀五六十年代起,重新整理、編輯《梁啟超集》受到國家有關部門的高度重視,中華書局為此作出了很大的努力。中華書局古籍出版中心兼文學編輯室俞國林主任在《梁任公著作在中華書局出版始末》一文中說:“中華書局為一人之書之出版,前后跨度最久者,當推《飲冰室合集》與《梁任公先生年譜長編》二書。”(俞國林:《梁任公著作在中華書局出版始末》,見《飲冰室合集·附錄》,中華書局2015年1月版)

1962年8月1日,由吳晗出面邀集梁思成等八位同志座談討論,決定成立“《梁啟超集》編輯小組”,并議定若干基本原則和辦法。

1963年“四清運動”逐步升溫,知識分子參加社會主義教育運動。“文革”期間,正常的研究工作全面停止,直至1981年后《梁集》整理編集工作才重新啟動。

1982年4月,中華書局論證、修訂《中華書局1982-1990年古籍整理出版選題計劃》,把《梁啟超集》列為全國古籍整理出版規劃重點項目。8月23日,中華書局邀請湯志鈞、金沖及、龔書鐸、王慶成、曾業英、王好立、梁從誡等,就編輯整理《梁啟超集》事宜進行座談,并委托上海社會科學院歷史研究所組織人力整理,由父親任主編。父親接受任務后,立即組織人員,開始搜集資料、標點校勘。

《梁啟超全集》的編纂到出版,成書維艱。

父親接受任務時,年近六旬,以“梁氏撰著既富,報刊發表后,又有增改,恐無此精力”為由謝絕,但李侃先生一再相邀,父親“限于情面,只得允之”。接著組織人力,擬出凡例。以時間為敘,系年編集。囑參加諸人:一、將梁氏撰文各種版本編目;二、將《時務報》《清議報》《新民叢報》中梁氏撰文先行搜集,并將此外刊物所載先行輯目;三、以上海為基礎,俟稍有準備,至北京圖書館、北京大學暨梁氏家屬處搜求散札佚篇。

父親還利用赴臺灣、香港、澳門,以及日本、美國、新加坡等地講學、學術交流的機會,在各圖書館檢索書藏,搜集散落在臺港澳及國外的部分詩詞、文稿、信札等資料。如1983、1992年應邀赴日本講學期間,在日本外務省檔案館、東京國會圖書館、明治文庫、岡山木堂紀念館、守屋圖書館等發現有關梁啟超的書札、筆談,又獲得日本友人贈送的史料。1991年應新加坡國立大學之邀,協同整理丘菽園家屬所藏康有為、梁啟超等函札和其他藏件。至1993年,繕成者約三分之一。

“1991年6月10日,李侃退休,領導換屆。當時由于書業行情不佳,中華業務開始壓縮,首當其沖者近代史項目全部壓縮。如此情況下,《梁啟超集》自然下馬。”(俞國林:《梁任公著作在中華書局出版始末》,見《飲冰室合集·附錄》,第56頁)由于書業行情不佳等原因,出版工作被迫終止。

2003年天津古籍出版社準備出版《梁啟超全集》,納入天津市重大文化工程,并舉行新聞發布會,向海內外人士征集梁啟超散失的稿件、文本、信札、照片等。天津出版社作了大量工作,但由于編纂人員不足,巨大工程已成“父子合編”,又無資金支持,再次陷入困境,但編纂工作仍堅持不懈。

2007年8月,《清史》編輯部王汝豐教授等來訪,重囑繼續,父親以年高辭。歲尾,王教授再致長函,因“情深意篤”,“實難相拒”。次年1月14日,戴逸先生致函:“梁任公一代偉人,著作等身,澤被全國。逝世八十年,迄無全集問世。每念及此,輒以為憾。幸吾公寖漬于斯,致力多年,積稿盈笥,真有‘斯人不出,如蒼生何’之感。”3月14日,王汝豐教授、孟超副社長偕總編周蔚華來訪,父親“欲罷不成”。由于天津古籍出版社未能推進,將《全集》列為“國家清史編纂委員會·文獻叢刊”重點項目,由中國人民大學出版社負責出版。2014年《梁啟超全集》被列入國家社科基金重大項目,有了可靠的經費保障,迎來了成功的曙光。

經歷了三十多年的漫長跋涉,2018年3月,20卷本《梁啟超全集》,終于與讀者見面了。

《梁啟超全集》

八、譽滿中外

由上海社會科學院歷史研究所主辦、上海史學會、上海社會科學院老干部協辦的“湯志鈞《史學論文集》出版暨學術思想座談會”,于2013年6月18日召開,上海社會科學院副院長、歷史研究所所長黃仁偉研究員作題為“學習與實踐”的發言:

湯先生是江蘇常州人,年少時對常州今文經學感興趣,早在1953年,就在當時唯一的歷史學專刊《歷史教學》上發表《清代常州今文經學和戊戌變法》。1959年8月首次在《歷史研究》上發表論文。由經入史、由古而今,撰寫了許多專著和論文,大家熟知的著作有:《近代經學與政治》、《經學史論集》、《戊戌變法史論叢》、《戊戌變法史》、《戊戌變法人物傳稿》、《康有為與戊戌變法》、《康有為傳》、《章太炎傳》、《梁啟超其人其書》、《改良與革命的中國情懷》、《乘桴新獲》、《戊戌時期的學會和報刊》、《莊存與年譜》以及日文版《近代中國的革命思想與日本》等。編有《章太炎年譜長編》、《康有為政論集》、《章太炎政論集》、《陶成章集》、《戴震集》等。主編有《近代上海大事記》、《西漢經學與政治》等。

除了專著、編著外,發表的學術論文質量高,數量也大。據統計,至今為止在重點報刊上發表的論文,《歷史研究》8篇、《近代史研究》15篇、《學術月刊》14篇、《文匯報》7篇、《光明日報》9篇等等。

座談會上,上海歷史學會會長、上海社科院歷史所原所長熊月之、復旦大學歷史系主任章清教授、戴鞍鋼教授、上海市僑辦副主任蔡建國、上海社科院歷史所研究員承載、周武研究員、馬軍研究員、羅義俊研究員、劉修明研究員、張銓研究員、程念祺副研究員、施扣柱副研究員、社科院圖書館原館長吳剛等,先后從不同角度,回顧了與湯先生的交往,高度評價了湯先生在相關史學領域取得的開創性成就和持之以恒的治學精神和仁厚寬容的人格風采:

“在前輩學者中,湯先生是國內公認的上海中國近代史研究的兩大重鎮之一,一個是陳旭麓先生,另一個就是湯先生。陳先生已經去世,因此湯先生可以說是上海中國近代史研究唯一健在的前輩重鎮。”上海社科院歷史所周武研究員如此評價湯志鈞的學術地位。

上海市歷史學會會長熊月之介紹說,湯志鈞的治學特點是“自辟專題,從頭做起;博聞強記,貫通古今”,在他記憶中,湯志鈞對“二十四史和經學之熟悉,令人驚嘆,能大段大段背誦經書,極為罕見”。

多年前,臺灣東海大學聘湯志鈞為該校客座教授,為中國文化研究所、歷史研究所的博士生和碩士生授課,當時臺灣《聯合時報》以“大陸儒者應邀東大講授中國經學及戊戌變法,湯志鈞滿腦經典,講課不必看稿”為標題撰文報道。周武說,現執教于美國普林斯頓大學的著名中國史學者艾爾曼教授就曾跟他說,湯志鈞是最讓他敬重和佩服的中國學者之一。

復旦大學歷史系主任章清教授描述了一個細節:他們在1980年代讀大學時才接觸到海外的中國研究,當時中國學術界在“文革”結束后重新開始引入西方研究中國史的成果,包括《劍橋晚清史》、日本學者研究近代中國思想史的著作等,他們注意到那時候外國學者很少征引中國學者的研究成果,但《劍橋晚清史》里都會提到湯志鈞的戊戌變法研究。“湯先生是當之無愧的自1950年代就開始戊戌、辛亥史研究的領路人。”章清說。

而上海市政府僑辦副主任蔡建國則回憶:“改革開放之初,大批國外歷史學家相繼來滬交流,當時上海社科院歷史所是上海接待國際歷史學者的重鎮,其中大部分學者是慕湯先生之名而來。1980年代中期,歷史所幾乎每天都有來訪的國際學者,各種學術活動層出不窮,奠定了歷史所國際學術交流的基礎。”

湯志鈞作為歷史所創所元老之一,除了關注晚清政治思想史和政治人物之外,他對于上海在近代中國扮演的角色也異常關注,是上海史學科的重要奠基人。

“文革”前湯志鈞主持編纂或參與編纂的四部史料集《鴉片戰爭時期英軍在長江下游的侵略罪行》、《上海小刀會史料匯編》、《五四運動在上海史料》、《辛亥革命在上海史料選輯》,以及后來主編的《近代上海大事記》,為上海史研究的蓬勃興起奠定了重要基礎,至今仍被廣泛征引。(田波瀾:《他是上海中國近代史研究的重鎮》,《東方早報》2013年6月20日)

2018年8月,上海社會科學院迎來成立60周年院慶,黨委書記于信匯在總結上海社科院成立60周年取得的重要成果時寫道:(節錄)

上海社會科學院(簡稱上海社科院)成立于1958年,由1956年組建的中國科學院上海經濟研究所和中國科學院上海歷史研究所(復旦大學歷史系),以及上海財經學院、華東政法學院、復旦大學法律系合并而成,至今已經60周年。

60年來,上海社會科學院作為成立最早、規模最大的地方社科院,作為黨和政府的思想庫、智囊團,無論是在基礎學科領域還是在應用研究領域都作出了積極貢獻。上海社科院從建院之初就匯聚了一大批理論扎實、學養深厚的學者,其中:有投身革命文武兼備的高級將領,有在學術領域鉆研多年的專家教授,也有從海外學成歸來的知名學者,如李培南、雷經天、沈志遠、李亞農、黃逸峰、姚耐、馮契、孫懷仁、雍文遠、鄒依仁、王維中、周伯棣、湯志鈞、褚葆一、張仲禮等。在他們的努力下,一批具有重要影響的學術成果陸續推出,《政治經濟學教材(社會主義部分)》《上海小刀會起義史料匯編》、《鴉片戰爭末期英軍在長江下游的侵略罪行》《恒豐紗廠的發生發展與改造》《南洋煙草公司史料匯編》《解放前后上海物價資料匯編》《五四運動在上海史料選輯》《辛亥革命在上海史料選輯》《上海棚戶區的變遷》《大隆機器廠的發生發展與改造》等學術成果成為經典。

2019年5月6日,馬軍研究員在上海社科院歷史所“五四”百年紀念活動上發言說:

96歲高齡的湯志鈞先生今天本來也是要來參加這個會議的,但兩個星期前卻不幸骨折,因而只能派遣其子湯仁澤先生代勞。去年,湯氏父子歷盡30年的努力,推出了20卷、總計1400萬字的《梁啟超全集》,可謂有大功于歷史所,有大功于學界焉!

父親在近代史研究方面的學術成就,也受到臺灣學界的關注和贊譽。由臺灣學者王爾敏、鄭宗義合撰的《中國近代思想史研究的回顧》一文,對父親的近代經學史研究給予了高度的評價。認為湯氏在這方面“用功頗勤”,“有一定成就”。并進一步敘述了他的相關研究論文如《清代經今文學的復興》、《近代經學的發展與消亡》、《魏源的“變易”思想和詩、書古微》等,評論這些文章雖然存在“維系封建專制主義”、“儒家精神枷鎖是何等嚴酷”等字句,但他的研究“較一般大陸史家還是來得高明而有見地”。

湯志鈞以研究戊戌變法著名,寫有《戊戌變法史》、《康有為與戊戌變法》等書。其中涉及思想史的部分不多,主要是探討康有為的《新學偽經考》與大同三世思想。(湯志鈞:《康有為與戊戌變法》,北京,中華,1984年10月初版)然湯氏研究清代今文經學上用功頗勤,有一定成就。他的并進一步敘述了他的《清代經今文學的復興》,指出乾嘉盛世背后隱伏的社會危機與公羊學的自足價值,是促使清中葉今文學興起的原因。(湯志鈞:《清代經今文學的復興》,《中國史研究》,1980,第2期,145-156頁)《近代經學的發展與消亡》一文詳細敘述由龔自珍到康有為間,公羊學家援經議政,倡變古更法的情況。(湯志鈞:《近代經學的發展與消亡》,《歷史研究》,1985年,第3期,46-58頁)《魏源的“變易”思想和〈詩〉、〈書〉古微》一文,則從魏源著《詩古微》、《書古微》入手,展示魏源變易思想中的三統說、歷史循環論等。(湯志鈞:《魏源的“變易”思想和〈詩〉、〈書〉古微》,《探索》,1984年,第4期,80-89頁)我們承認,在上述文章里,仍不難找到“維系封建專制主義”、“儒家精神枷鎖是何等嚴酷”的句子,但撇開了這些糟粕,湯志鈞的研究較一般大陸史家還是來得高明而有見地。

父親的學術成就和影響,遠播海外,也贏得國外學者的欽佩。

日本山根幸夫教授說:“他自1955年在群聯出版社出版了《戊戌變法史論》以來,又先后出版《戊戌變法史論叢》、《戊戌變法簡史》、《戊戌變法人物傳稿》、《近代經學與政治》等著作,還編有《章太炎年譜長編》、《康有為政論集》、《章太炎政論選集》、《陶成章集》等,堪稱當前中國在戊戌變法研究方面的首屈一指的學者。”(〔日〕山根幸夫著、承載譯:《〈乘桴新獲——從戊戌到辛亥〉評介》,《史林》1994年第二期)

野村浩一教授評價“湯志鈞先生的研究,又具有哪些特色”時說:“首先是其學風和研究方法。將此概括為一句話,那就是遵循實事求是的原則,在具體問題上,根據‘當時的歷史條件’和‘實際狀況’進行分析。這意味著著者已基本上擺脫了單純的階級分析和對歷史的隨意解釋。必須加以強調的是,正是這種方法,深入地體現于文章的每一細小部分,貫穿著每一具體事實。我以為,文章的所有方面都充滿了實證性,這個評價,也許并非夸大之辭。”“其次著者運用上海博物館收藏的原稿、信札為基本素材,結合其它資料進行立論的研究方法,對日本學者來說,啟發也很大。如《〈大同書〉手稿及其成稿年代》一文,就是典型的例子。考察一般的公開發表的資料,應該以自己對近代史的縝密的認識來確定其價值、意義,這才是理想的研究方法。在這方面,中國的學者充分顯示了他們的能力。”(〔日〕野村浩一著;承載譯:《一部貫穿實事求是原則的力作——介紹湯志鈞的〈近代中國的革命思想和日本〉》,《史林》1990年第四期)

小林武教授說:“對于湯志鈞先生,日本學者已經從他的《戊戌變法史論叢》(1957年)、《戊戌變法人物傳稿》(1961年出版,1982年增訂)等頗具分量的著作中有所了解了。近年來,湯志鈞先生除撰寫論文以外,又編著了《章太炎政論選集》(1961年編校,1977年出版)、《章太炎年譜長編》(1979年)、《康有為政論集》(1981年)等。他以實證性的研究態度和建立在扎實功底上的進步,令我們日本學者瞠目。如《章太炎年譜長編》,收錄了經詳細考證的章氏手稿、抄件、電報、演說辭等從未發表過的資料,從而突出了此書的史實性,使我們得以從這部力作中了解章氏的生平事跡和思想發展的軌跡。”(〔日〕小林武著;承載譯:《日中學術交流的有益嘗試——介紹湯志鈞、近藤邦康合著的〈中國近代的思想家〉》,《史林》1990年第四期)

河田悌一教授在《出色的〈章太炎年譜長編〉》一文中認為:“不管怎么說,年譜中的出類拔萃之作,還是要算湯志鈞編纂而成的《章太炎年譜長編》上下兩冊……湯志鈞的這個《年譜》,已經突破了章炳麟個人的單純領域,為我們描繪出了伴隨著章炳麟一生的歷程一起變化發展的那個時代的風貌。……這個《年譜》確實是通過具體史料不斷引起讀者興趣的著作。最令我感興趣的,是下冊第五卷中敘述的章炳麟晚年的活動。”

“過去被稱為年譜的名著的,有丁文江編纂的《梁啟超先生年譜長編初稿》和被人稱作‘財神’的《粱士詒年譜》——《三水梁燕孫先生年譜》。《章太炎年譜長編》,可以說是和他們一樣的傳世之作。”

“今天的中國,在人物評價方法上,是很重視唯心主義的還是唯物主義的,進步的還是保守的抑或是反動的這樣一種分類方法的。應用在章炳麟的身上,就重視考察他是‘資產階級的還是地主階級的抑或農民階級的’代表。用這種方法描繪出來的歷史人物,往往容易成為呆板的、缺乏魅力的形象。湯志鈞大概正是為了克服這種缺陷,從而使用年譜形式介紹章太炎吧!”(〔日〕河田悌一:《對章炳麟、孫文、康有為及其思想的研究——出色的〈章太炎年譜長編〉》,日本《東亞》雜志1982年11號,趙軍譯,譯文見《國外辛亥革命研究動態》1983年第1號)

父親在接受采訪時說道(鐘源采訪、整理:《湯志鈞:我的學術生涯》,《澎湃新聞》2019年6月10日):

“文革”時候白天就是勞動或者批斗,也沒有地方用腦筋。勞動休息時我就打瞌睡,把精力都留在晚上,讀書、寫作到天亮,想到什么就寫什么,寫了很多零零碎碎的札記,“文革”后再拼湊整理出來,《章太炎年譜長編》就是那時候寫的。札記要藏起來不給紅衛兵找到,被人看到了還要受批判。有些東西他們也看不懂,不知道我寫的是什么,只能嘴上說說我頑固不化,專搞封資修,走“白專”道路之類的話。

以上的大部分著作,都是父親在“文革”時期寫作完成或打下基礎的。

奧地利著名作家茨威格在《人類群星閃耀時》中寫道:“一個人生命中最大的幸運,莫過于在他的人生中途,即在他年富力強的時候發現了自己的使命。”

筆者曾經聽說過,也親眼目睹過批斗時的兇暴場面。父親挨批斗,是因為“反動學術權威”寫了許多“大毒草”,但難以置信的是,父親白天遭批判,晚上又去整理和撰述那些“封、資、修的東西”,那些被“文革”年代“唾棄的東西”,這是為什么?后來逐漸明白了,父親是為了實現自身更大、更久遠的人生價值,而挨批、挨斗、遭體罰等迫害,都是暫時的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司