- +1

黃仕忠|陽春大地方

吾鄉舊有俚謠,道是:“陽春大地方,三只飛機甩勿光。”

陽春在吾村北邊,隔溪相望,民國時屋舍儼然,興盛繁華。因遭三架日軍飛機轟炸,它那極具江南民居特色的四進主宅慘遭焚毀,只留下周遭屋室與祠堂,殘存于今。這首俚謠,既有對陽春這“大地方”的艷羨,也有對三架飛機擲炸彈這件恨事的嘆息,還透露著一種永不屈服的精神:縱然日軍派出三架飛機,也不能將其全部焚毀。

陽春是我祖母的娘家,郭姓幾百戶,聚族而居,唯有幾戶佃農屬他姓,依附主家而生存。郭氏最初的三位太公,從清初開始,建造了三座東南向的七間兩弄的屋舍,相連成排,后來其中兩座又連建了三排,構成“四斢”(四進)巨宅,前后貫通,遂有“比屋千間”之說。內里總共有兩千余根屋柱,皆粗壯圓潤,其中外露者九百九十九根,唯最后一根系石柱,相傳為避僭越之嫌。

所用磚瓦皆為青磚黑瓦,乃就地取泥燒制,以至在村子西側、南側挖了兩口六畝和十畝大小的池塘,后來人稱“六畝塘”“十畝塘”,成為村子的魚塘,也是洗濯和防火用的水源。

主屋每斢,自成臺門(院落),中間為石板鋪成的天井。樓上每個房間的后檐,有走道相連。樓與樓之間則有“走馬樓”相接。

每進院落之間有石板鋪設的道路,族人稱“馬路”,共有前、中、后三條馬路。屋與屋之間,尚有較小的石板通道,稱“弄堂”。縱是陰雨連綿,各室之間,雖穿布鞋來往,亦得不濕鞋底。

巷道所鋪青石板,長八尺寬三尺,相傳運自紹興某處,先從水路運至八角亭,然后抬輿而至。所費工夫,略可想見。

兩座四進主宅之前,又各建有一座臺門。臺門外墻均用石條拼接而成,刻有花紋、飛禽、走獸等。

臺門內之“大廳”,最為壯觀,為三間一統,廳中柱子需二人合抱,橫梁亦然。柱下石墩呈大鼓狀,門檻則為一尺五寸見方的石條。屋頂椽子皆為粗二十公分的條木。前后門窗系重木鏤空,雕有花卉或八仙等吉祥圖案。內里照壁均用水磨磚鋪設,構成幾何圖形。大廳梁上吊掛著銅鉤,供年節時張燈結彩之用。故凡遇喜事,室內燈火通明,氤氳之氣,裊裊縈繞,雕梁畫棟,金碧輝煌,令人嘆為觀止。

據族人傳說,在建造左側大廳時,一條過海梁忽然開裂,束手無策之際,忽有過路人,告以桐油拌石灰涂之,可作補救。用之,果然見效,而其人則倏忽不見。或疑是仙人相助。此梁今日猶存,彌合的裂縫隱然可見。

陽春郭姓源出汾陽王郭子儀,為其子郭曖之裔,也即《打金枝》中那位小生的后裔。元代先有一支移居諸暨,后再析一支,居楓橋鎮郭店村。到清代順治之初,從郭店又析出一支,遷至沿櫟江(亦稱櫟溪、永寧江)上溯七里之“揚村”,后易名楊村,又改名新江、新山,今定名為陽春村。

此處原為溪谷間的沙灘地,唯其祖宗目光遠大,構筑屋宅時有統籌規劃,歷經數代人經營,屋舍儼然。據說原定建筑,準備筑成八卦形狀,但因故受阻。而郭氏一族的建筑規劃,直到抗戰前夕,也仍未能完工。

鄉謠有云:“民國十八年,大水沒寮檐。”那是1929年,永寧江水暴漲,越過風水埂,直撲陽春屋宅。室內水深三尺,灶臺的陶鑊里或有游魚。但洪水退后,屋室安危無恙,無一倒塌,可見其建造之牢固。

郭姓祖上曾稱富一時。據傳,一余姓官紳,精于風水,嘗經此地,見二山相衛,左為獅子,右為白象,驚曰:“此地必出貴人!”再諦視之,獅子之足向外,護衛似有未周,乃頷首曰:“原來只是富了點。”仍遣媒以女嫁之。

今日斯宅村“千柱屋”,以別致的構筑方式,為人稱道,其建筑格局,其實系模仿陽春而來,不僅建造時間晚了一個半世紀,而且限于地形,規模地勢也遜色甚多。

斯宅“千柱屋”遠景,每排五個臺門,前后兩進,正屋各五間,各屋相接。

楊村則為兩座七間兩弄的正屋構成一排,前后共四進,各臺門之間留有“馬路”和“弄堂”,規模更為宏大。

1942年8月29日,盤踞于縣城的日偽軍夜出“掃蕩”。時有小股游擊隊宿于陽春郭氏所設的鄉校“新書房”(后來為“白米灣中學”所在地),日軍于凌晨時分追躡而至,槍響,游擊隊皆驚散,日軍搜索無獲,遂圍住陽春,令保長帶路,挨戶查看,勒令村人皆至“大道地”集中,然后核對有無外人,男子則驗看手上、肩頭有無握槍、扛槍痕跡。

我祖母娘家的樓上是族人共有的谷倉,閣柵綿密,樓板厚實,可供承重,亦避潮濕。郭姓一族,族田廣茂,地塊豐腴,畝產甚高,所收租谷,亦極豐厚,歲末,族中分糧,各家可得數百上千斤。亦有懶漢,無所事事,只憑族田公產,日子也過得不錯。

當日軍圍村時,夏糧才方曬干,佃農將租谷繳完,金黃的稻谷,堆至屋脊。日軍搜村時見此狀況,恐其襄助國軍,次日便遣飛機轟炸。

8月30日下午二時許,三架日機從西大山的白茅尖方向飛來,至村子上空,盤旋一周,確認目標。有鄉人躲于小山上,機上之人,毛發可辨。

日機先投燃燒彈,再投重磅炸彈一十九枚。第一枚燃燒彈就直接命中我祖母娘家的那棟樓屋。硝煙頓起,大火熊熊。有人被炸死,亦有人被燒死,其余村人四散躲避。

不一會日機離去,村人返回救火。忽有傳言:“日本佬來了!”遂又驚散。待知是誤傳,再回來救火,連進四斢的屋宅,其中第二、三、四進,皆已焚燒殆盡,僅余斷垣殘壁,唯南首兩大廳所在的兩個院落及祠堂等,幸而無恙。

當三架飛機呼嘯而來之時,我父親與其小叔正在溪灘地里耕作,初以為目標是吾村,緊張得氣不敢出,后見投到溪對面的陽春,才覺僥幸。

抗戰那些年,我家迭遭變故。我祖父因被日軍捉去當民夫,頗受驚嚇,臥床年余,不幸去世,但請醫所費甚巨,家中無以為繼,祖母遂將陪嫁的金器送往娘家,請外太祖母覓人出售,換作零用。然而,這些金器尚未來得及售出,祖宅便被日機焚毀,后來扒摸灰燼,發現那金飾被高溫熔化,凝結成團,幸然尚在,于是送了回來。

我父親請人制作成幾個金戒指,作了他用。最后還余下數錢,做成一條翠邊,祖母甚是喜愛,插在鬢邊,她去世時,就給帶了去。

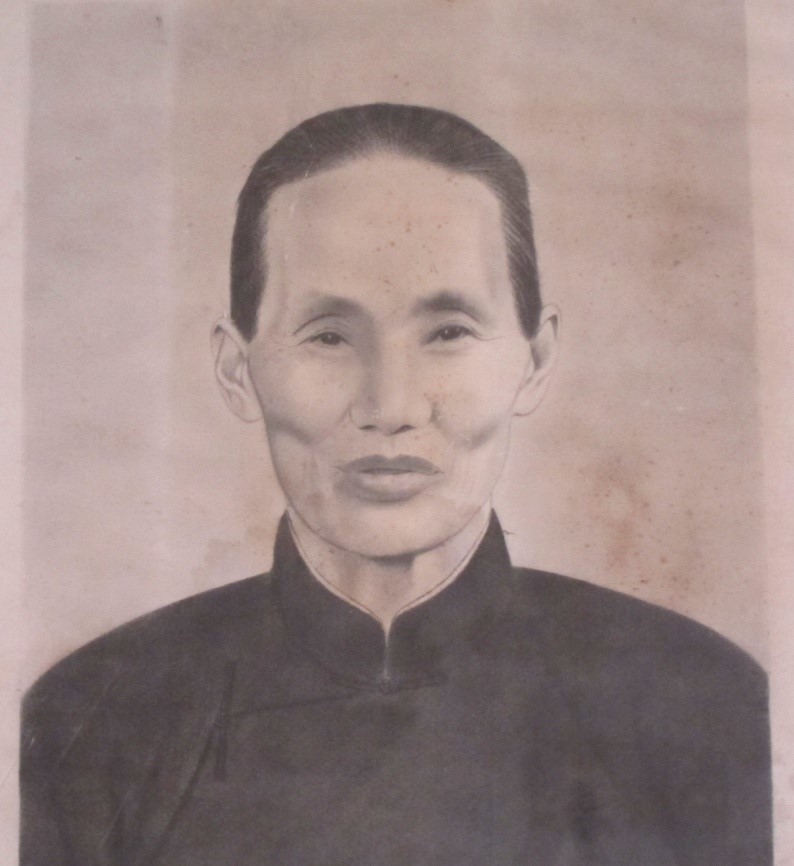

我祖母郭香云(1900-1963)遺像

我外太公郭文科,育有三子。大舅公郭開泰,諸暨中學校(中專)畢業,曾任國軍某部軍需官。抗戰期間,在江西某地行軍途中,他將駕駛室位置讓給了銜低而年長的同僚,換坐到車廂,道窄路險,失控翻車,不幸遇難,駕駛室的同僚則安然無恙。二舅公復泰,會計出身,抗戰中遷成都,在鐵路局工作,后家于彼,僅聞育有四子,余皆不詳。三舅公興泰,亦從軍,曾駐南京,內戰后期,隨軍退至西南一帶,因不愿赴臺,遂家焉。

我祖母的娘家,在國難之中,家破人亡,流離失所,慘不可言,大舅公郭開泰更是在抗戰中為國捐軀。然而在“土改”中,家中僅存老弱,村中有人惡意欺侮,劃其成分為地主。我父親那孤獨的大舅媽,只好以地主婆身份,隨女兒客居東北,后雖得享百歲遐齡,其魂猶不得返故里。

亦或以是之故,復泰、興泰兩位舅公,終生不曾返鄉,其后人亦早與陽春族人斷了聯系。我曾很多次想象著天降機緣,能與我父親的表兄弟們續上聯系,可以撫慰父親的心懷,遺憾的是直到他以九五之齡離去,也仍未能如愿。

前些年郭氏重編家譜,我亦獲贈一部,煌煌四函。觀其中郭文科一支,除其子及孫名字尚存,其余一概無載。那戰火焚余的宅基,早已是鵲巢鳩占,此間再無其后人之音訊。

【回音壁一】

鄭尚憲(廈門大學):我也來一篇《老虎應》。

福建多山地,易守難攻,且交通不便,資源匱乏,經濟落后,日本人對它興趣不大,所以抗戰期間,沿海各省份中福建受日寇荼毒最少。除了廈門被長期占領(1938.5—1945.9),福州兩度被占領各幾個月外,其他縣市都沒遭受鐵蹄蹂躪。不過這不等于就不受戰火影響。

我的家鄉仙游縣是著名的甘蔗產區,宋代修纂的《仙溪志》里,已有本地制作蔗糖的記載。仙游蔗糖產量高品質優,長期以來,已經形成一種固定且成熟的產業鏈:農民大量種植甘蔗,到冬天砍收下來,土法熬制成糖,賣給專門經銷的商戶——大大小小的“糖行”,再由他們通過種種渠道銷往全國各地。世世代代,許多農民靠種甘蔗混個溫飽或小康,而不少“糖行”商戶則靠經銷蔗糖發家,蔗糖成了仙游縣的支柱產業。

抗戰期間,這蔗糖還曾演繹出一出造富神話。

老人們常常說起,抗戰爆發后,因為怕日軍飛機轟炸,全縣遍植甘蔗,連許多原來種糧食、蔬菜的田地,也都改種甘蔗。一旦聽到空襲警報,男女老少往甘蔗地里一躲,就不用擔心挨炸。

兩年下來,敵機基本上沒有來過,但卻實實在在造成了災難。原因是糧食種少了,不夠吃,糧價猛漲;而甘蔗種多了,榨出來的糖又因為戰爭影響,運不出去,糖行紛紛倒閉。糖價奇低,糧價高企,廣大蔗農糖賣不出去,糧食買不進來,生計成了問題。

有道是“亂世出英雄”,這時有一個商戶挺身而出。此人年輕膽大,逆勢而為,把家里的房產、田地全都典當出去,籌了一大筆錢,又借了許多高利貸,趁糖價極低,收購了全縣一大半蔗糖。仙游人形容一個人膽大,往往說他“老虎都敢騎”,此人姓吳,名某應,因此得了個“老虎應”的外號。

幾個月下來,“老虎應”除了滿倉滿谷堆積如山的蔗糖外,幾乎一無所有,眼看就要完蛋。誰知天無絕人之路,隨著戰線向內地推進,沿海一帶戰事稍緩,交通逐步恢復。“老虎應”抓住時機,幾乎雇傭了全縣所有的河船,將囤積的大量蔗糖沿木蘭溪順流東下,運到莆田涵江出海口,裝上大貨船運到福州馬尾,從海路銷往上海,再從外地運糧回來,一來一往,獲利百倍。

經此一役,“老虎應”成了全縣首富,名震遐邇,無人不知,無人不曉。

我下鄉時已是七十年代,三十幾年過去了,老人們猶津津樂道“老虎應”的發家神話,以及衍生出來的種種軼事。我聽得多了,覺得這些傳說真假參半,演繹成分居多,但有一件是確切無疑的。

話說“老虎應”成了全縣首富后,其賬房先生自然也就跟著沾光,于是拿錢回老家蓋房。有人嫉妒,就向“老虎應”告發其貪污,鄉下正在蓋的房子就是贓證,于是“老虎應”帶人前去查訪。

到那一看,房子蓋得差不多了,但規模并不大,也就是一般鄉間常見的三開間格局。“老虎應”勃然大怒,責令立馬停工。賬房先生嚇了個半死,趕緊上前解釋。

“老虎應”不容分說,大手一揮,叫過工頭,命令他把蓋了一半的房子拆了,就地重蓋一幢五開間大厝,“所有費用我出!”接著轉過身來,訓斥賬房先生:“你蓋這么小的房子,不是打我臉嗎?人家會說我‘老虎應’只顧自己發財,對待下人那么刻薄!”

于是重打鑼鼓另開張,一座五開間豪宅(俗稱“五間張”)在村頭拔地而起,遠近聞名。

說來也巧,這位賬房先生老家離我們村不遠,我們每回去公社交公糧、挑肥料,都要路過其村莊,有時還會在那所豪宅邊上歇歇腳。

每當此時,這則軼事就會被人提起,該村人也引以為傲,可見實有其事。至于“老虎應”本名,我問了幾個人,則無人說得出來。

大概是1973年吧,一次我爸帶我去表叔家走親戚,路過一片河灘,一個放羊的老頭看到我爸,遠遠迎了上來,一口一個“鄭先生”地叫著,還掏出半包皺巴巴的卷煙敬我爸。

我爸問:“你現在還抽卷煙?”

對方略顯尷尬地說:“沒辦法,葉子煙我卷不來。”

兩人點了煙,聊了幾句就分手了。

我問此人是誰,我爸說他就是“老虎應”。我大吃一驚,沒想到傳說中的風云人物竟是這般模樣,后悔剛才沒有多看他幾眼。

又問我爸,他怎么對你那么客氣,還喊你“鄭先生”(很久沒人這樣稱呼了)。我爸說這是有緣故的。原來“土改”時,縣委書記(當時稱“縣政委”)是南下干部,對本地情況不熟悉,我爸給他當兼職秘書。

一次在審批各區上報的擬槍斃地主名單時,看到有個待決人犯名字旁邊加注“老虎應”三個字,書記眉頭一擰:“‘老虎應’?這個人肯定很壞!”

我爸趕緊把“老虎應”外號的由來說了一遍,又告訴書記,此人暴富后棄農經商,一度做得很大,商業版圖擴張到福州、上海,四十年代末期國民經濟崩潰,他因此破產回家,當初典當出去的田地一直都沒贖回(先是不在乎,后是沒錢贖),從經濟成分上看,應該屬于破落的民族資本家。

我爸四十年代就讀于國立暨南大學國際貿易系,系統學習過馬克思主義政治經濟學,對共產黨的方針、政策,尤其是統一戰線理論也比較了解,一席話講得入情入理。縣委書記也是通情達理之人,從善如流,大筆一揮,通知下面把此人放了,把原定的“地主”成分改為“工商業”。

后來又因為小縣城里“民族資本家”寥寥無幾,作為“團結對象”,還安排他當了縣政協委員,因此免受了不少苦,所以一直對我爸感恩戴德。

聽了我爸一席話,我不由得駐足回望。只見遠遠的河灘上,有一大二小三個黑點點,小的是兩只羊,大的就是昔日江湖上縱橫捭闔、叱咤風云的“老虎應”了。

孫啟軍(羊城晚報):好呀,我來一篇《眼看樓塌》。

諸暨為古越人腹心之地,魚米之鄉,財帛充盈,《陽春大地方》中圖文可證。模仿楊村所建前后兩進的“千柱屋”,其規模形制已令人驚異,楊村那兩座七間兩弄的前后四進的“正屋”,倘若存世,其豪奢與宏大程度,更不知如何贊嘆。

可惜這豪奢與宏大早已葬身于日機的轟炸,更令人唏噓的是這被毀大屋背后的家族命運。楊村郭姓大族,不僅祖屋無端被炸毀,而且后人或因國難而殤或因家破而終生不再返鄉,家族中許多人就這樣悄然消失在歷史和楊村“大地方”的幽深處。身處大時代,這就是命,擔不擔,受不受,留不留、走不走,其實半點不由人。

由此想到自己的父輩。

爺爺早年在襄垣城里做鞋維生,掙下一點家業,回村蓋了兩層三開間樓房,樓址選在村中一處向陽背陰的平坦臺地,周遭均為古舊窯洞,頗有些顧盼自雄。

父親叔伯兄弟五人。大爹自小殘疾,拖著一條殘腿討生活,終生未出過村。二爹留過東洋,回鄉后就在家讀書,沒出去做事,因會幾句日語,被日本人看上,做過一陣虒亭鄉的鄉長。

三爹、四爹當了八路,在晉察冀一帶與日本人游擊,兩人在部隊均勇猛,打到后來,都當了不大不小的官;但打跑日本人后,與國軍干,仗越打越猛,人越死越多,兩人怕了,就相約開了小差,回到村里。

父親行五老幺,比三爹、四爹晚一年進部隊,卻一直跟著南征北戰挺了過來。

我小時候在三爹三娘家,記憶中最深刻的一景,是三爹頭上那一大塊崎嶇不平的紅色傷疤,父親后來告訴我,那是三爹在部隊當機槍排長時留下的紀念。每逢激戰,機槍火力最猛,招來的反噬火力也最烈。那一回,三爹的天靈蓋差一點就被全掀了,這是他開小差的最直接原因。

他們叔伯五兄弟,二爹最先走,死于解放初期;其次四爹,死于“文革”初年,跳井死的;大爹和三爹因病死于上世紀70年代,死時都只五十多歲,對村民來說,已是得天年了。五兄弟中,如今只有我父親仍在,卻已癱瘓在床多年。

上世紀九十年代初,我陪父親回鄉探親,那兩層三開間樓房破敗已久,有些灰頭土臉,兀自看得出是兩層;十年前最后一次陪老父返鄉,祖屋只剩下一堵土墻,瑟瑟立于寒風之中。

大時代的漩渦面前,家族曾經的大屋、財富和親緣,個人擁有的學識、選擇與榮耀,都一如草芥,經不起幾下折騰。

【回音壁二】

黃仕忠:錢家山下村,并無姓錢之人;楊村,亦無姓楊之家,實為郭姓族居之地。我小時候,多以大隊為名,不講村名,也不重視村名的寫法,此村或寫作揚村、楊村、陽村。“文革”中,其村屬“新山大隊”,建有“新山學校”,系“浙江省教育革命先進單位”,遠近聞名。我在這里讀初中,班主任郭恒松老師給予我很多肯定和幫助。

1974年夏天,我從新山學校初中畢業,然后去了白米灣五七中學讀高中。后來才知道,上高中需要推薦,首選貧下中農子弟,我家是中農,姐姐和哥哥高中畢業,隊里定名額時,就不同意我再上學。據說是恒松郭老師(因校中郭姓老師太多,所以我們通常在前面加名字)為我說了一句話,大意是也要讓學業好的學生去上。有了他這句話,我就讀成了中學。

1990年代以后,撤公社為鄉,撤隊為村,需重定村名,因楓橋鎮另有一楊村,定名在先,依照不重名的原則,定字作“陽春”,這也是清代郭氏一族的曾用之名。我祖母是楊村人,故我的血脈里有一份郭家的血統。

此文寫作時參考了郭恒巨老師主編的《郭氏族譜》以及郭潤濤兄所撰的序。潤濤與我同年考上大學,當時永寧公社上榜者亦僅我們兩人。他今任教于北京大學歷史系。為不負恒巨老師之心意,他花三月工夫撰成譜序,追溯郭姓源流,記錄的乃是正史;我做文學研究,則是從一個外孫的角度,記下其中一支的離合悲歡。

劉勇強(北京大學):“原來只是富了點”的傳說,似自豪而稍加節制,似艷羨而略打折扣,大有意趣。

黃子晉(后輩):我們曾去參觀過斯宅大屋,千柱之屋,連廊相接,宛若迷宮,令人嘆為觀止。楊村大宅,實遠勝于彼,規模則大上一倍,若能保留至今,不知該是何等壯觀。

蔣思婷(學生):楊村屋宅在國難中慘遭焚毀,已經令人痛惜。說到其后人失去音訊,又使人難過。但再想一想,這樣的故事,在過往的歲月中,曾在無數村莊里發生,所以更讓人為之嘆息。

麻永堯(中學校友):仕忠師兄所述,與我兒時所聞大抵相符,花了功夫的。據少華送我的《諸暨志》,諸暨郭姓是從東陽分蘗的,再分至郭店(郭少華、郭興浩老家),后再分至陽春。初代太公建宅,工程巨大,按風水布局,人工建造南面的風水埂、北面的小山頭、種植村口樹(香樟、銀杏,一株尚存,十人合抱),其住宅之排水系統十分宏大,道地皆為青石板鋪設。老人言,奇怪的是,這么多青石板,其石塘在何處,一直無法找到。

兒時群孩戲玩,常念:陽春大地方,走個暗弄堂(樓高弄暗,穿廊而過,雨天可穿布鞋),兩房兩祠堂(指新老書房和新老祠堂)。生兒(領取)二石米,生女減一半。

楊村東南角有一老夢山(土語,即晾網山,形似),依風水講,太突兀,火旺,故在村宅東南角開挖一大塘,即“陽春大塘”。現大塘因道路擴建,填了不少,有些渺小了。

我外太公家受日本鬼子傷害很大。清章是我外公,他有四兄弟,房子燒沒了,大舅被槍打死在稻田里。故我母親至今一聽到日本兩字,便兩眼冒火。

郭巨松(中學校友):據《陽春志》,陽春村原名揚村,約在嘉、道間,易名“楊村”。1950年8月,改名為“新江村”,以開通不久的新江而得名。“大躍進”時,新江、網山、鳳山三村合并,各取一字為村名(新江村取“新”字,網山、鳳山各取“山”字),名“新山”。

1962年,三村分別成立生產大隊,原新江村沿用“新山”為隊名。

1983年,撤社改鄉、撤隊改村,欲將村名恢復為楊村,但楓橋區東一鄉有石海楊村,因地域命名不得重名,遂取“陽春白雪”一語的“陽春”二字,以諧音楊村而作為新村名。其含“陽”字,示郭氏系汾陽王后人,“春”為四季之始,寓繁榮昌盛、興旺發達之意。

2006年,行政村合并,陽春村與網山、聚英二村合并為大行政村,仍以“陽春村”為村名。

又,日寇掃蕩時,疑村中有抗日游擊隊,強迫村民集中于大道地,四周架上機槍,封鎖村口進出通道,讓云照保長辨認。并入村中,逐戶搜查。至后書房,發現倉庫數座,貯滿租谷。過得三日,下午二時許,有三架日機從白茅尖(西大山)飛臨村子上空,盤旋一周,先丟燃燒彈,繼而丟下炸彈十九枚,房屋頃刻之間成了廢墟,陽春巨宅,僅剩南首一帶。此次災難,被炸毀的房屋有:云照5間,云斌5間,……等,共計133間。

駱建平(復習班同學):記得當年在白米灣上補習班(1978年春),教歷史的宣老師給我們講日本佬楊村摜炸彈,這神態、這語調嚴肅而風趣,至今記憶猶新。

上世紀九十年代末,我作為駐村干部落在陽春村。到村的第一天,做了兩件事:先是去拜訪了住在大臺門邊上的潤濤兄的父母;再是由村支書、村主任陪同去看了楊村大臺門。臺門的確很大!雖被炸殘,比之我家住的楓橋通源臺門要威嚴得許多。當天中午,我們還在臺門里村支書妹夫郭赤峰家吃了晏飯。

魏崇新(北京外國語大學):家族史寓國難史,可補大歷史之闕。描寫精于風水的余姓官紳一段,可入稗史。表兄弟迄今無信息,令人嘆息!諸多細節,從何得來?考察?口述?地方文獻?

黃仕忠:文章內容,有家父所述,師長所編族譜所載,以及我兒時所聞。希望這篇文章發表后,在成都、貴州的兩位舅公的后人或許有機會看到,那么就可以聯系上了吧。所以這也是一則“尋人啟事”。

倪建平(杭大同學):我1970年去新山小學開會,當時郭曉映、郭芳芬兩位同學很出名。晚上在頹圮的屋址上散步,有人說此地出過四象八只牛,七七四十八只擂(滾)灰狗(富戶),來說明這石板道上曾經的富有。

趙國瑛(白米灣中學校友):前半篇幾乎是白描手法,述說郭氏祖屋宏闊,家資殷實,頗能度日。這么細致的描述不多見,如臨其境,巨細無遺。后半篇方涉家事,又訴倭寇侵國,家事破落,令人唏噓。

又聞一親戚戰死長沙,具體情況不詳。戰亂年代,國破家亡,不勝枚舉,村志鮮有提及,后人幾乎忘卻。

由此想起吾村趙家亦遭日人轟炸,我祖屋也被炸,一對新婚夫婦(遠房親戚)殞命。家中大柜至今猶存彈孔。

許賀龍(杭大同學):拜讀大作,幾多感慨!老兄之文,翔實、生動,兼具史學與文學價值。所述之事、之人、之物,依稀皆為吾等兒時所聞、所見,倍感親切!在回音壁的結尾處,那位鄭兄所言恰可為本文點題:大時代的漩渦面前,家族曾經的大屋、財富和親緣,個人擁有的學識、選擇與榮耀,都一如草芥,經不起幾下折騰!

沈瀾(杭大同學):私家歷史映射的是整個時代。類似的事聽得不少,但依然讓人嘆息。

金紅(杭大同學):拋玉引玉。回音壁中的村史家史也很值得讀。

吳振武(吉林大學):寫得好。我家保姆的丈夫也姓郭,她是守寡后才來上海做保姆,那時已經生了三個孩子。打仗最遭殃的就是老百姓,現在知道,假如沒有天災人禍,那時老百姓過日子還是不錯的。從前概念里,似乎都在水深火熱中……

殷嬌(中國藝術研究院):口述史的魅力可能就在于口述者既懂得金戒指和翠邊的情感延續,又有青獅白象的傳奇記錄,更有身為外孫的自豪與嘆息,郭氏家族在敘述中有了歷史的厚度與個人的溫度。

羅時進(蘇州大學):家史、村史即地域史,其家族性、地方性傷痕、痛楚,實與民族歷史相關。這樣的文章,其意義已超出了私家史。很有興趣,一氣讀畢。

周曉康(澳洲墨爾本大學):讀來令人驚心動魄的家史,村史,中華抗戰史,史料翔實,描述細致,文筆流暢。太精彩了! 給你一個大大的贊。

陳尚君(復旦大學):閣下真用心追究家事,我則有心已無力。

蔣寅(華南師大):建筑很有格調。

汪詩珮(臺灣大學):楊村的建筑與人文景觀令人神往!

張宏生(香港浸會大學):是文學,又何嘗不是歷史。

曹家齊(中山大學):濃重的鄉情,慘痛的歷史。

李南暉(中山大學):家國故事,妙筆著史。

范常喜(中山大學):家國史、建筑史。

王進駒(暨南大學):艷羨陽春大地方,汾陽之后源流長;華庭頃刻灰煙滅,國破何能保舊邦。

羅成(中山大學):陽春大地方,且憶且尋思。青磚伴瓦漆,獅象踏新泥。尋尋覓覓,宅在哪里?點點滴滴,最難將息。

李桂奎(復旦大學):老屋老宅,人世變遷,不只是鄉愁!寫寫這些陳跡,是文獻,是心史。

彭國忠(華東師大):郭氏一姓傳承史。以一姓見一國見天下,有傳奇有傳統有感情。

吳義雄(中山大學):老兄是文章大家,大作讀來興味盎然,期盼多寫!

李偉大(中山大學):如此逸事,娓娓道來,拜讀完,感覺您的筆法頗得逸聞主義神韻啊!

趙建新(中國戲曲學院):建議大家都來寫寫私家歷史。

張均(中山大學):普通中國人于祖父以上,往往所知甚少,您真是有心人,給地方、給文化留一存照。

孫立(中山大學):稿子里再多配幾張建筑群內部的圖片就更好了!小村莊,大歷史!我兄功德無量!

史小軍(暨南大學):幾十年前的人和事能寫得如此吸引人,不惟文采,更是情懷!

何春暉(浙江大學):如數家珍,實屬不易!值得留住的歷史。

涂秀虹(福建師大):陽春,看了才知道是地名,非常好聽的名字。這樣的家族史太寶貴了,又因為您細膩的文筆,親切的敘事,比虛構性小說更有意思。

李舜華(廣州大學):正要補充一句,上次您說到,自小未曾接觸詩詞,因此只寫散文。傳統文重于詩,詩重于詞,便是因文章通經史,仍是經世之文字。因此,詩體中也以詩史或樂府詩為重,黃老師開辟私家歷史一欄,方是真正可頌可揚之事。

胡鴻保(中國人民大學):正文引發了回音壁,厲害。砌墻體還有新進展?《石鐘山記》:"漁工水師雖知而不能言……“抗戰,土改,合作化,大鍋飯……有農村生活經歷的人很多,能記錄傳世的文字卻少。

鄒雙雙(中山大學):想起課堂上講到大江健三郎母親叮囑大江大學畢業后要回老家建設家鄉,自然是沒能回的,但家鄉、家鄉事一直存活在大江作品中。黃老師身在異鄉,用文字記錄故鄉歷史,風情,人物,也是對家鄉多好的文化建設!

回音壁好厲害!一鄉連一鄉,可以出系列了。

斯孝林(重慶友人):謝謝黃老師分享的私家歷史,雖是對家鄉過去的記錄,這也是在傳承我們中華悠久燦爛的歷史文化,鄉土人情風貌。黃老師嘔心瀝血把家鄉的點點滴滴匯編流傳,除了憶念家鄉,也是搜集發掘搶救故土文化,非常有價值!我們的后輩,若干年后,會感激黃老師的良苦用心,讓大家不忘繼往,在歷史長河中感慨思考。

酈璋瑜(諸暨同鄉):剛過去“七·七”紀念日,看老師這篇感覺好觸動,先輩“一身報國有萬死”的俠義肝膽至今難忘,我們現在的和平來之不易。看到結尾老師朋友寫的“大時代的漩渦面前,家族曾經的大屋、財富和親緣,個人擁有的學識、選擇與榮耀,都一如草芥,經不起幾下折騰”,時代的一粒沙落在人身上就是一座山,還是希望能一直擁有和平的生活,不辜負先輩的付出。

徐大軍(杭州師大):陽春大地方,那屋那人那事,牽連了家國的波折,也經歷了的消磨。對陽春“千柱屋”的描述尤其層次分明又生動,令人想見其規模氣象。

顧克勇(浙江理工大學):家史、國難交織,親情充溢其中,對家族后人的確有警示作用。忘記歷史就意味著背叛,日本侵華恥辱教訓要牢記。我老家在魯西南孔孟之鄉,雖然離鐵道游擊隊活動地點棗莊煤礦、微山湖不到一百里,但很少聽到家族老人講日本人是如何在我們家鄉燒殺搶掠。看黃老師的文章,無意補上了一次黨課。

張志峰(濟南大學):一個人的家教,總在點滴中體現。文中的“祖母”,就是一位知書達禮而又堅韌的傳統女性,在國破家亡時,用柔弱的身軀,托起了一個大家庭。

張詩洋(廣州大學):小說戲曲中,小生甫一出場,自報家門者,杜姓皆宗杜子美,郭姓總歸郭子儀。讀到陽春郭姓,果真源出汾陽王郭子儀。還頗具有傳奇色彩,是《打金枝》中那位小生的后裔。也算是戲曲家法的一種互文了。

回音壁中老師說到“錢家山下村,并無姓錢之人;楊村,亦無姓楊之家,實為郭姓族居之地。”寫這篇文章與感念初中班主任郭老師有關。寫一姓一族,念一城一地總關情,這份情因為包含歷史感而更厚重。

杜雪(北京語言大學):您家鄉真可以說是群賢薈萃的福地。只我上過課、從過學的老師就已經有您、錢老師、郭老師!看到文中郭老師到名字,說他為新修族譜作序我還遲疑了一下,原來真的是!不能說世界太小,只能感嘆人杰地靈。

謝文艷(中大學生):黃老師的文字充滿了情感,讀起來仿佛一草一木一屋都有靈魂,對舊時故人的描寫,仿佛見到了真人。

沈珍妮(中大學生):在網上看到現在陽春祖宅的照片,還足可相見當日氣象。如今重修族譜,子孫昌盛,也可說是劫后不壞的真金吧。鄭老師的《老虎應》是第一次讀,“亂世英雄”,命運翻覆,令人唏噓。期待鄭老師也寫一個系列。

廖智敏(中大學生):動亂年代里小人物的生活史。讀到陽春屋宅遭遇洪水之后竟能安然無恙,大為震驚!想到近些年來關于豆腐渣工程的報道報道,不由感嘆現在的工程質量大不如前了……可能以前的人們修房子是想讓子子孫孫都能安居受庇護,于是用心建造。現在的不少房子只是商品,“用”個幾十年,以后大不了推倒重來……

另外祖母的遺像看著好親切呀!因為年代的關系,人比較精瘦,但是眼里還盛著滿滿的笑意,感覺是個很溫暖樂觀的人。

曾慶蘭(中大學生):讀完全篇,更能想象陽春之大、之興旺,也就越為當年日軍飛機轟炸當地而感慨、憤怒。動蕩年代,老師的舅公一家流離失所,音訊全無,親人惦念卻不能再得團聚,令人嘆息。如鄭老師、孫老師所敘述的一樣,當年與之相似的人和事應當還有很多。在時代的風浪面前,家族與個人無比渺小、脆弱,但萬事萬物禍福相依,挺過去,才有機會迎來曙光。也許某一天,舅公的后人讀到您的文章,又會重新接續起這份親緣。

陸韻(中大學生):大時代的歷史煙塵、戰亂離散下,模糊了很多普通人鮮活又驚心動魄的一生。后輩的記憶、口述、文字,族譜和家譜,都是對時代、對先輩的緬懷和尊重。而未來陽春郭氏若要編修新譜,老師文章里所提供的人物事跡材料正是一份重要的補足,這也是文章的史料價值。

彭冰冰(中大學生):讀完這篇和回音壁的兩篇,覺得難受又唏噓,聯想起古希臘悲劇里的英雄,擁有再多榮譽也逃不過命運,人的有限性和命運的無限性實在無法抗衡。不過古希臘悲劇的命運更像是某種天機,而幾篇文章里的命運則是時代洪流對人的席卷,“半點不由人”。“開泰”“復泰”“興泰”是多好的名字啊,可是如此命途多舛,真讓人痛心。

章丹晨(倫敦大學):黃老師筆下的陽春村和村人的故事, 好像近在眼前,這下真的是飛機也甩不倒了。

陳雅新(深圳大學):謝謝黃老師分享!讀來很有意思,大歷史在民間的記憶。行文精煉又真摯,道是無情卻有情。

劉正平(杭州師大):謝謝黃老師!這個看風水的情節挺好玩的。郭子儀后裔遷徙這么遠。

彭秋溪(杭州師大):哈哈哈哈哈,看風水一段好神奇。

孫書磊(南京大學):民居+民宿+文化+情感。有深度,又耐讀!

黃麗群(麗水學院):我小時候住的也是一幢古建筑,雕梁畫棟十分壯觀。據說墻是泥里摻入糯米飯、稻草等夯實筑成,十分堅固……

當地人叫大qu,中堂特別大,晚飯后大家都坐在兩旁的長條登上說故事、聊八卦,我小時候經常帶一群小朋友在此“做戲”。

毋丹(浙江工商大學):我好多年前去紹興開會,借光去參觀過千柱屋,后來想跟別人推薦,就想不起來具體在諸暨哪里,您的文章幫我解決了。

宋月華(社科文獻出版社):一口氣讀完。那時的住宅才叫住宅,我們現在住在樓的方寸間,不是真正意義上的房子,是休息的地方。

劉青松(南開大學):三架飛機也炸不掉,但在“時代”面前也只能消逝。

劉娟(湖南工商大學):既是家族史,也是中國史。喜歡讀您寫的歷史,娓娓道來,飽含深情。

李穎瑜(香港中文大學-深圳):聽過斯宅村,原來竟仿陽春而來,假如未被炸毀,該是何等壯觀,可能會成為更有名的文化景點。在家族觀念越來越淡薄的今天,我很難想象這么多同姓族人聚居在一起的樣子。想起張愛玲小說中大家族內部的是是非非,現代人追求自由、隱私、獨立,小家庭取代了大家族。不過餐桌越來越小的今天,我偶爾也會懷念小時候和一大家子人團聚的日子,我們下一代的家族觀念可能會更加淡薄,尤其經過獨生子女這一代,“親戚”這個詞在未來世界可能都會越來越模糊,想想這些,不禁讓人無比唏噓,也更感嘆您記載這些往事的深遠意義。

胡光明(香港理工大學):讀老師寫陽春村外太公家的歷史,撇開“大時代中小人物”的視角,我更看重這種雖有些遙遠、但又與自身有著千絲萬縷血緣聯系的家族史事:祖上汾陽王,陽春郭氏的出身何等榮耀;陽春大屋雖毀,由仿其制的“千柱屋”可想見其何等壯觀;再到陽春郭氏看重讀書,業于教書者代不乏人,足見其文化昌隆。如此,陽春便不是小村,真如老師所寫的“大地方”了!

于是,我想到我祖母和她的娘家!祖母完氏,出于離我家不過十里的完天廟村,鄰近又有完樓、完老家,人稱“三完”。上世紀90年代,“三完”及鹿邑縣史志辦、民族宗教局邀請各方研究論證,“確認”此“完”乃“完顏”簡寫,出于金朝完顏氏,一時完氏鄉人皆恢復“完顏”復姓,民族也變成了“滿族”,接續清朝以女真為滿洲先人,誰也想不到清朝亡了快一百年,豫東鄉下倒出了清朝祖先的后裔。據說“三完”村人走路都橫了起來,不僅周邊的村子不敢招惹他們,就連“三完”嫁出去的姑娘都在婆家抖擻起來,更不消說“三完”小伙子們找媳婦兒了,只要看上了,一般人家只好答應……(思緒良多,希望也能像老師一樣,慢慢寫出來!)

吳秀明(江蘇開放大學):很喜歡江南的古建筑,粉墻黛瓦,有少量精致的雕刻,不施彩繪,素雅清新。老師對陽春村民居建筑的描繪得具體真切,讀來仿佛親臨游覽了一番。老師后面說曾獲贈郭氏家譜,觀其中一支,除其子及孫名字尚存,戰火后的宅基,早已是鵲巢鳩占。今之視昔,有“言有盡而意無窮”之感受。

趙李瀅(校友同鄉):才知道諸暨曾有比千柱屋更宏大壯觀的建筑群。儼然是成了諸暨歷史人文加建筑故事大王,下次有機會跟你一起回鄉聽故事。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司