- +1

實驗室里的歷史學家:歷史上工藝實踐與科學知識的交匯

2023年5月22日,哥倫比亞大學歷史系Pamela H. Smith教授應邀在復旦大學歷史系進行了題為“實驗室里的歷史學家:歷史上工藝實踐與科學知識的交匯”的講座,講座與談人為中國科學技術大學人文與社會科學學院執行院長、國際東亞科學技術與醫學史學會主席石云里教授。復旦大學歷史學系主任黃洋教授以及高晞教授、吳剛副研究員等師生參與了本次講座并與講者進行了廣泛而深入的交流。本次講座由復旦大學歷史學系青年副研究員劉小朦主持。

Pamela H. Smith

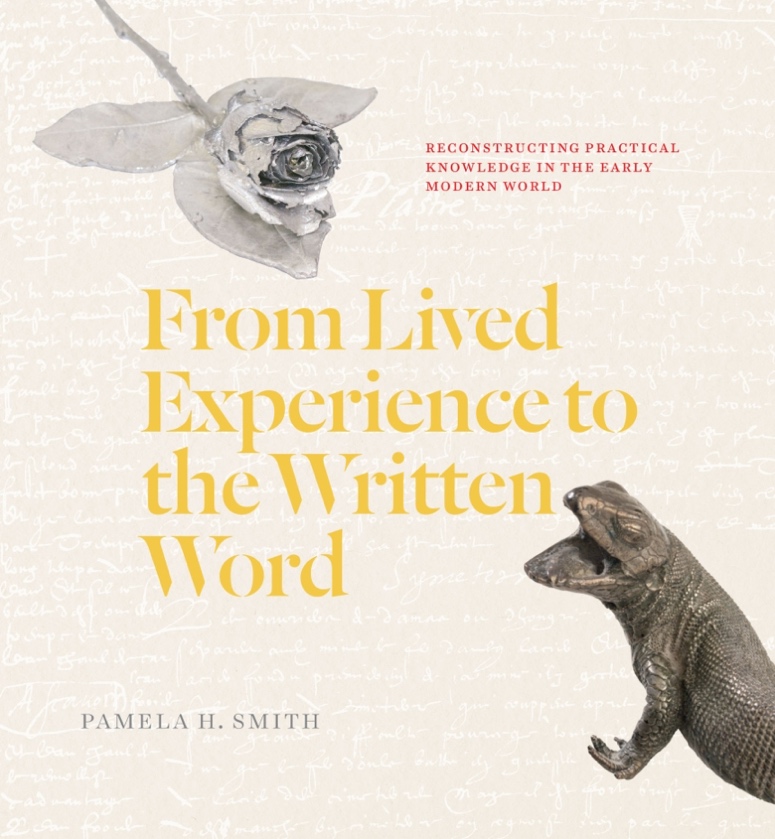

Pamela H. Smith是美國哥倫比亞大學歷史系Seth Low教授,科學與社會研究中心主任,The Making and Knowing Project研究項目主持人。她的研究興趣為近代早期的科技史與自然知識史,主要關注歷史上的工匠技藝與科學的關系。出版有專著三部:The Business of Alchemy: Science and Culture in the Holy Roman Empire (普林斯頓出版社,1994年;獲美國科學史學會Pfizer最佳著作獎);The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution(芝加哥大學出版社,2004年;獲美國歷史學會Leo Gershoy近代早期歐洲史最佳著作獎);From Lived Experience to the Written Word: Reconstructing Practical Knowledge in the Early Modern World(芝加哥大學出版社,2022年);編著論文集五部,涵蓋科技史、藝術史、物質文化史、全球知識交流史等領域。近年來,她主持的The Making and Knowing項目致力于從文本、物質與實驗室重建的角度考察工藝實踐與科學知識的交匯。該項目于2020年發布成果Secrets of Craft and Nature in Renaissance France,先后榮獲國際技術史學會Eugene S. Ferguson獎以及美國文藝復興研究學會的數字創新獎。她最新的研究計劃關注礦業與染料的歷史,從長時段的視角考察人與自然的密切聯系。

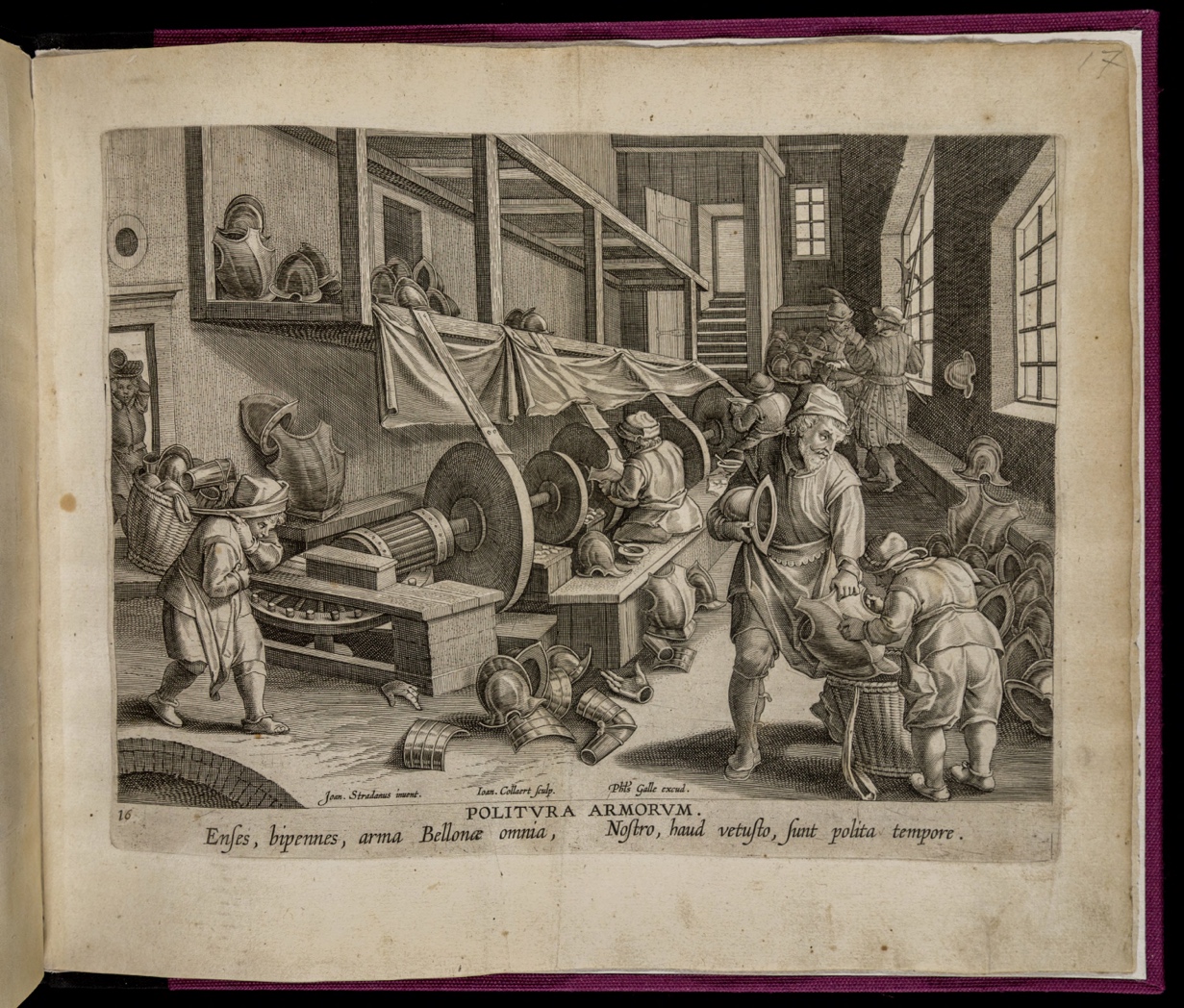

讓我們首先來看這張圖,畫面前方擺放著各種各樣的物件,而后方則有人在從事各種各樣的工作。你可以看到在鍛爐附近有人在捶鍛金屬,你還可以看到一個精致的水碓,這在當時的歐洲是個新發明,主要用來捶鍛鋼甲。在畫面后方還可以看到拋光輪,還有人在捶打炮車的輪輞。所有這些物件和活動都反映了16、17世紀人們對工匠技藝和手工制品的興趣和熱情。這幅圖讓我們得以一窺歐洲近代早期對于自然、自然事物以及“art”的興趣。這里的art并不是我們當今所說的“藝術”,而是“工藝”,亦即人用雙手改造自然的實踐,或者說實踐性的知識。這幅17世紀的畫作植根于自1400年左右開始的一段歷史。在此之前,關于手工藝的書籍幾乎全部是由學者寫作的。而從1400年開始,匠人們開始拿起筆記錄下自身的技藝。這些匠人包括畫家、火藥匠人、船舶舵手、碉堡建筑師、舞蹈師等等。他們所從事的都是所謂的“機械工藝”(mechanical art)。與“人文藝術”(liberal art)不同,機械工藝的從業者運用雙手制造產品,并以此謀生。

傳統的作者觀念將寫作當作人文藝術的一部分,它僅僅適合受過大學教育的學者,而匠人的作品標志著截然不同的文本的出現。這些作品并非對經典文本的詮釋,而是涉及了諸如采礦、手術等全新的領域。這些作者的身份多重多樣,比如赫羅尼瑪斯·布倫斯威格(Hieronymus Brunschwig, 約1450-1512)是一位外科理發師,他曾寫過關于藥物蒸餾技術和外科技藝的書籍。一些操作指南文本出自印刷行業的從業者,這些人的身份介于受大學教育的學者和師徒相授的工匠之間。他們實驗各種不同的印刷技術,并強調印刷工藝的新能力——尤其是印制插圖的能力。到了16世紀中期,許多工匠作品被印刷出版,它們大多使用各國的本土方言,有時也將方言翻譯成拉丁文。這類作品的銷量很好,讀者群也在不斷擴展。約斯特·阿曼(Jost Amman)與漢斯·薩克斯(Hans Sachs)在1586年出版了《手藝之書》(Das St?ndebuch),其中稱頌了實踐知識和從事手工勞動的工匠。他們把工匠描繪成刻苦、勤勉之人,并且是社會秩序的核心支柱。

實踐知識不僅僅被記錄了下來,也在印刷品中以圖片的形式描繪出來。這些印刷品的作者認為工藝過程必須配以插圖。讓·范·德·施特雷特(Jan van der Straet, 1525-1605)的《新發明》(Nova Reperta)圖集不僅僅細致描繪了各種新技術,并且反復提到這屬于一個新的時代。讓我們看這幅圖,它描繪了用新發明的拋光輪打磨鋼甲的技術,下方用拉丁文寫道:“在我們的時代,而非古代。”也就是說這些新發明超越了古人。這類由藝術家和匠人創作的書籍和出版物記錄了各類工藝過程,并表明了他們具備為新時代創造新事物的能力和技藝。這類出版物的傳播可以培育一種新的意識:關于制作工藝的知識可以促進生產的不斷增長和物質上的進步。這種意識有助于形成關于人類能力和人與自然關系的新觀點,它對于歐洲近代早期以來的新科學而言至關重要。今天,我便要探討這類文本中囊括的實踐知識。實踐知識的研究困難重重,時至今日,實踐型文本中的知識往往被忽視。我認為對這類內容的闡釋需要新的研究方法,也就是親自動手去重建古代工藝。如果可能的話,也可以使用數字人文的方法進行分析。這一主題也是我剛剛出版的新書From Lived Experience to the Written Word: Reconstructing Practical Knowledge in the Early Modern World(芝加哥大學出版社,2022年)所探討的主要內容。

From Lived Experience to the Written Word: Reconstructing Practical Knowledge in the Early Modern World

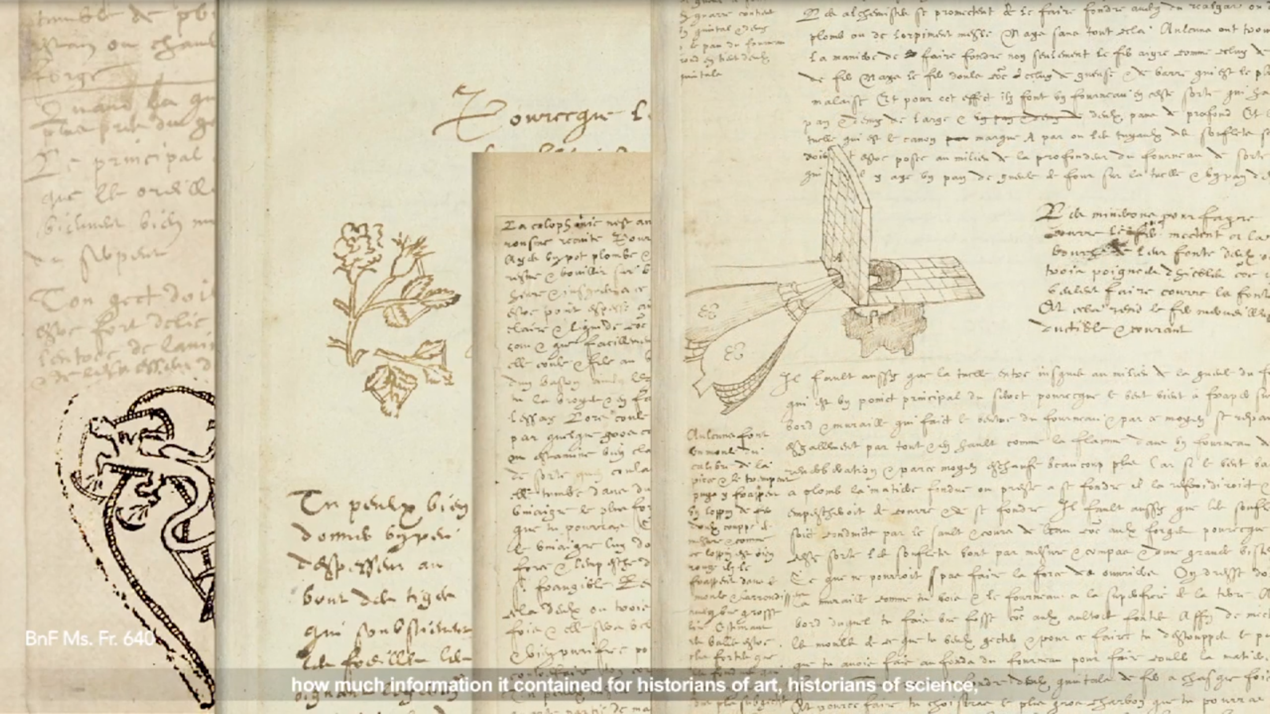

為了研究前現代工匠的實踐知識,我于2014年創立了研究項目The Making and Knowing Project。近代早期的工匠操作指南主要包含各種制作工藝,這是標題中“making”的部分;在研究過程中,我逐漸認識到這些實踐知識也同樣具備概念性的內涵,這便體現在標題中“knowing”的部分。從2014年開始,這一項目集中于考察一部16世紀工匠手稿里記錄下的工藝技術知識,目前我們已經在線上發布了手稿的數字版本。這部匿名工匠手稿現存于法國國家圖書館,編號為Ms. Fr. 640。它寫作于16世紀晚期,主要用法文寫成,包含有170個對開頁(folio),也就是340頁(page),其中包含各種各樣的操作指南或對操作流程的觀察記錄。手稿內容較為復雜,多有重復且難以理解,也有很多省略。乍看上去,這是一個混亂、沒有條理的文本。手稿大約三分一的內容涉及金屬鑄造工藝,其中便包括生命鑄造(life-casting)以及其他各種各樣的藝術品制作。該手稿包含了許多一手經驗和實驗的證據,因此也是研究工匠知識的不可多得的材料。

我們并不太清楚這部手稿是如何寫成的,但可以肯定的是它編寫于法國南部的圖盧茲地區,編寫時段在1579到1649年之間。17世紀中期,該手稿被法國貴族菲利普·德·貝蒂納(Philippe de Béthune, 1565-1649)收藏。貝蒂納是一位外交家,曾經為三任法國國王擔任顧問。他對藝術和工藝有著特別的興趣,這部手稿或許是他委托一名冶金工匠寫作的,也可能是從某位工匠手中購得。貝蒂納也是一位政治家,他在1633年出版《國務顧問》(Le Conseiller d'Estat)一書,其中提到工廠的創立可為國家帶來繁榮。和同時代的人一樣,貝蒂納認為王公貴族要有“深謀遠慮”(prudence),為此他們需要掌握技藝和手工業知識。“這并不是說讓王公貴族去做工程師、去建造房屋、架設橋梁、鑄造大炮,而是說他們需要認識到哪些人最適合做這些事情,讓各行各業都人盡其才。”從這段話便可理解貝蒂納為何會對這類文獻感興趣。

Ms. Fr. 640手稿中共有200處提到了各行各業的名稱,其中包括畫家、藝術家、玻璃工、錫匠、陶工、漂洗工、金匠、鐵匠、鎖匠、刀劍打磨工、螯蝦捕撈工、做寶石箔的人、鐫版工、木匠、細木工。我們發布的數字版本將所有職業名稱都進行了標注,大家可以很方便地進行檢索。這張圖表是手稿內容的概覽,The Making and Knowing Project對其中900多個條目進行了分類。從中可以看到鑄造工藝大概占了全部內容的三分之一,和繪畫相關的條目也很多,此外還包括形形色色在家庭和日常生活中用到的技藝和醫學處方等等。需要注意的是,這20多個類別并非作者本人的分類,原稿并沒有任何明顯的分類體系。

運用手稿中的工藝方法制作的物品可能會被收藏于16世紀的奇珍室(Kunstkammer)。奇珍室在16世紀歐洲的上層社會非常流行,其中往往收藏有各式各樣的自然物和人工制品。這類收藏旨在激起“天工”(artifice of nature)與“人工”(artifice of the human hand)之間的對話,并證實了對實踐知識著迷的新興群體的出現,他們往往醉心于探索自然過程與人工機巧的關系。那么這種知識到底是什么呢?當時盡管出現了很多由工匠寫作的書籍,但實踐知識的問題在于它很難用書面語言表達和記錄。著名的意大利金匠本韋努托·切利尼(Benvenuto Cellini, 1500-1571)曾寫道:“無論你多么仔細,它(操作工藝)都不能僅憑文字表達,你不得不在經驗中去學習。”達芬奇也曾寫道:“你描繪得越細致,讀者的頭腦也就越困惑。”這些言論都在傳達一種實踐知識的特點:由于技術過程的復雜,它難以被文字記錄;此外,匠人也必須針對物質的特性和作坊內不斷變化的狀況隨機應變。有趣的是,在當今自然科學實驗室中也面臨著技術難以言傳的難題。為了解決這一問題,科學家創辦了線上刊物Journal of Visualized Experiment(可視化實驗期刊),以期更有效率地重復實驗室過程。

The Making and Knowing Project項目也面臨著同樣的問題,我們意識到,除了仰賴文本,我們需要另一種方法來研究實踐知識。因此,我們將項目劃分為四個緊密關聯的部分:文本工作坊、實驗研討班、年度工作組會議、數字版本開發。首先,從2014年到2018年我們舉辦了8次文本工作坊,相關專業的研究生在工作坊中學習古文字學、TEI文本標注和小組翻譯的技巧,并對手稿文本進行轉寫和翻譯。其次,基于手稿的英文翻譯,我連續8個學期開設了實驗研討班,研究生們得以在實驗室中重建手稿中的技術與物質過程,并對相關內容進行批判性的研究,最終完成課程論文。再次,我們每年舉辦一次工作組會議,邀請相關領域的專家學者評議學生的課程論文,并提出修改建議。最后,從2017-2019年我們開設了三次數字人文課程,從事文本標注和數字版本設計工作,并運用各類分析工具對標注后的手稿文本進行探索。在實驗室重建研究中,我們得到了許多關于工匠知識的洞見,接下來我將對此做簡要介紹。在我們發布的數字版本中,除了法文手稿的全文轉寫和英文翻譯,另外包括百余篇研究論文,大家可以登錄網站自行瀏覽。

一、感官工具(sensory tool)

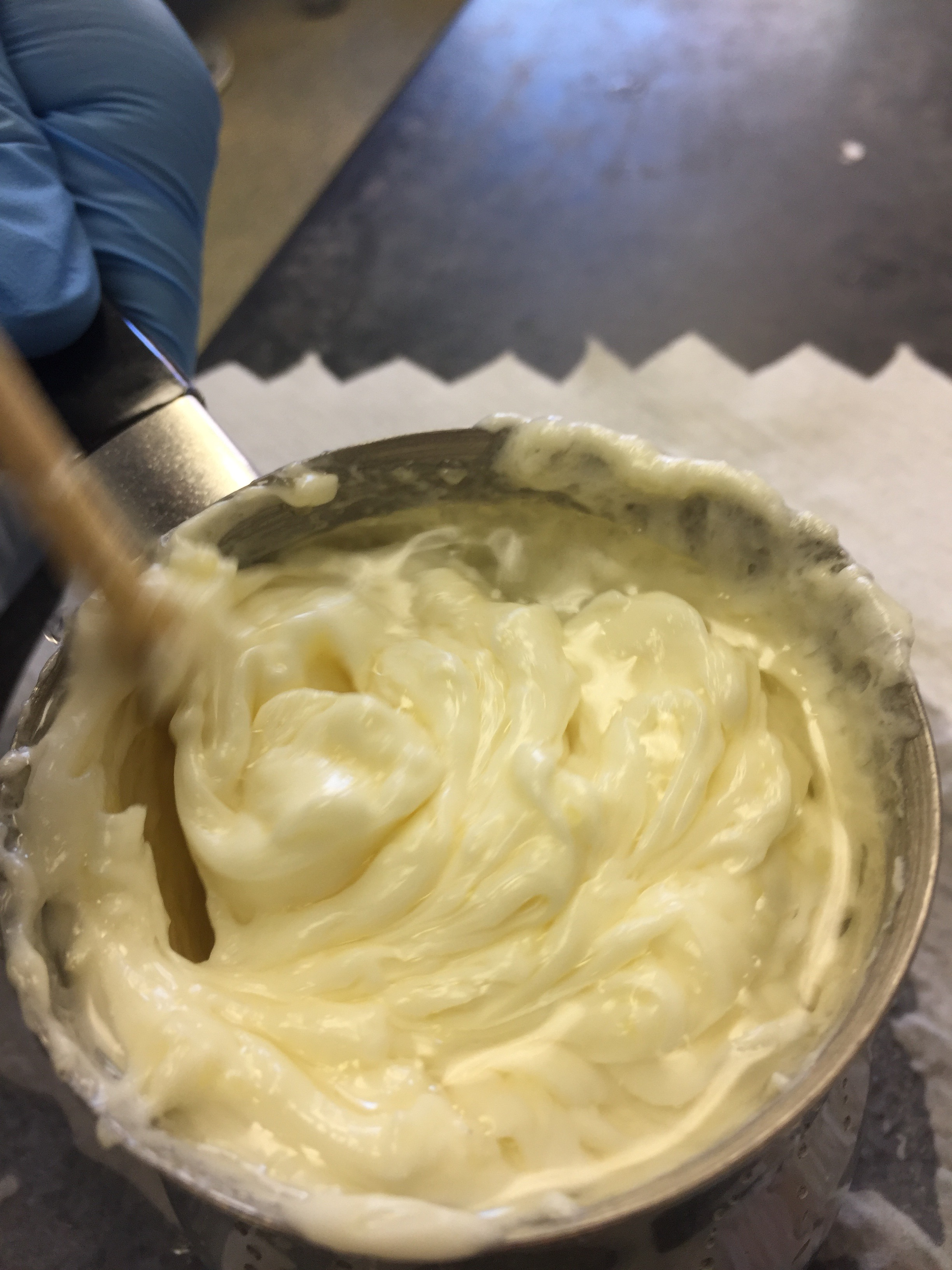

關于實踐知識,我要強調的第一點便是“感官工具”。在項目的第一年,學生們不斷追問如何依據手稿文本進行實驗室重建。手稿中沒有給出各種材料的具體數量,那么我們需要加入多少呢?我們最終意識到聚焦于數量用處不大,取而代之的關注點是材料體現出的質感(consistency)。比如一項鑄造技術條目包含這樣的描述:“……然后在獎章上涂上厚厚的一層(像芥末一樣厚,或者再厚一些)。”由此我們意識到了這類質感的描述在工匠的實踐知識中多么重要。還有一種我們稱之為“擠壓測試”的技巧,手稿中多次提到“這種沙子可以很好地被抓握成一團,但仍然可以輕易散開”。從此我們意識到這些質感的表述比數量更為重要。在實驗室/工匠作坊中運用的材料并非標準化的,在作坊內工作也要面對天氣等因素的影響。質感的描述在實際操作中比數量測量更為準確。如果我們沒有進行實驗室重建便無法得到這種認識。

另一個感官工具的例子便是“紙張測試”。在18世紀發明溫度計之前,工匠有著許多測量溫度的技巧,他們可以通過燒灼不同的物質來測試溫度。一項條目記載:“要想知道(合金)是否達到了合適的溫度,把一小片紙浸入。如果紙張變黑且不著火,那么就到了正確的溫度;如果紙張著火了,溫度就過高了。”除了紙張以外,頭發和韭蔥也被用來測試溫度;在溫度不那么高的時候,也可以用手或手指去感受溫度。很多研究都表明了,手和手指具備感受不同溫度的能力。

二、持續不斷的實驗(unceasing experimentation)

工匠知識的另一要素便是持續不斷的實驗。手稿中大約三分之一的內容與金屬鑄造工藝有關,其中可以看到不斷實驗的痕跡。有時匠人作者會在頁邊寫道:“試一下這個!”在制造過程中需要進行大量的實驗,工匠并沒有標準的材料,因而必須親自嘗試。他在不斷嘗試、反思、擴大實驗的范圍;當然有時也會失敗,失敗后便換一種方法,這也是一種創新。

三、材料性質及其轉化(material properties and transformation)

在課堂上,學生們依照手稿做了許多實驗。他們嘗試用不同比例混合硫磺、蠟和顏料,以期做出更好的模具及鑄模材料。在手稿記錄中,匠人作者試圖通過一系列技術過程改變原材料的固有性質,甚至為其賦予其他物質的特性和外觀。這里有一個極具代表性的例子,下圖中最左邊的模型用純硫磺澆鑄而成,最右邊的模型用的是純蜂蠟。硫磺模型顏色明亮但易碎,蜂蠟模型更具可塑性但光澤暗淡。為了得到色澤明亮且兼具可塑性的成品,匠人作者將硫磺和蜂蠟用不同比例進行混合,制造出了一種更易于操作的材料。

此外,匠人作者還將硬而脆的牡蠣殼研磨成細小的粉末。在這些技術過程中,匠人作者也是在研究材料的不同性質及其轉化的方式。近代早期匠人寫作的文獻中經常出現類似的記錄,也就是把一些材料轉化成更具操作性、更加有用的形式,比如將脆性的鐵轉化成更具韌性的鋼。這種實踐方式在工匠作坊內很常見,它假設材料和技術過程的運作方式,并由此說明材料的分類和標準的加工方式。這些性質轉化的實驗揭示出潛在的成分和材料的性質,并有助于理解材料之間的相互關系。例如,通過實驗,匠人作者認為牡蠣殼、雪花石膏和骨頭可以用同一種技術方法加工成更易處理的材料。

四、物質想象與物質隱喻(material imaginary and material metaphor)

通過這些實驗,工匠實踐中便在某些方面呈現出了具有標準化的特征。比如我們在手稿中可以看到一個技術術語“impalpable”,這個詞在法文、意大利文和英文的冶金文獻中經常出現。手稿作者將其定義為“(材料)非常細小,以至于滑過手指也無法被感覺到”。在細致的一手實驗中也會浮現出關于自然材料的系統知識。匠人作者運用亞里士多德的冷、熱、干、濕四性來描述物質的性質,另有兩對更為常用的概念是“肥和瘦”(maigre et gras)、“酸和甜”(aigre et doulx)。這兩組概念常被用來描述金屬和沙子的性質。我把這些更為系統化的“原則/分類”稱為“物質想象”(material imaginary)。你當然也可以將其稱為“知識體系”或“通俗科學”(vernacular science)。

物質想象包括標準的技術術語和物質性質的分類系統,并表達了物質和性質之間的系統關系。它也包含“物質隱喻”(material metaphor)。作為一種修辭手法,隱喻是指運用語言達到對一種事物的更高層次的闡釋或理解。匠人作者的手稿中包含很多關于硫磺的實驗,在重建這些實驗的過程中,我們意識到其中存在的一種物質的“隱喻”。硫磺是一種用途廣泛的材料,它具備很多重要的性質:很容易獲得、具有較低的熔點、具備很強的可塑性和使用價值。通過這些獨特的性質,硫磺似乎顯示出——或者更準確地說是展演出——“通過實驗進行探索”的概念。我將此稱之為“物質隱喻”,因為物質的特性將實驗者導向另一個層面的行動——或者說是“思維-行動”(thought-action)。(實踐知識正是思維和行動的結合)。

五、模仿(imitation)

在顏料和藝術品的制作工藝中,匠人作者通過對原材料的加工去模仿(imitate)其他物質的特點和外觀。最常見的例子便是用金黃色的顏料去模仿黃金,制作家具的工匠常常用這種顏料來模仿鍍金工藝。Ms. Fr. 640手稿包含各種模仿工藝的指南,比如模仿大理石紋、模仿rouge clair(一種紅色釉質涂料)——這些在現存的16世紀工藝品中都能找到實物證據。模仿工藝主要是用更便宜的材料來模仿貴重的物質,比如仿制祖母綠寶石。下圖戒指上鑲嵌的是真正的祖母綠寶石,旁邊擺放的是學生根據手稿制作的仿制祖母綠寶石。手稿內還有一些關于視覺效果的模仿技藝,比如將一種仿制的紅葡萄酒變成白葡萄酒的樣子,以及用各種顏料模仿不同性別和年齡的膚色。此外還有仿制的珊瑚,或者用作者的原話是“假珊瑚”(counterfeit coral)。這里的“假”(counterfeit)并沒有任何偽造或者欺騙的含義,它指的是一種“令人信服的仿制品”。綜上所述,對于“模仿”的追求組織起了材料加工的目標和過程。

模仿同樣也是在生產關于自然過程的知識。16世紀的陶藝師伯納德·帕利希(Bernard Palissy)聲稱他制作陶器的過程也是在模仿大地的自然過程。他特別擅長用陶藝模仿寶石。通過工藝制作,他發展出了關于石頭和礦物形成的理論。Ms. Fr. 640中也有仿制寶石的記載,但其中并沒有類似帕利希的言論。不過,帕利希提到的獲取自然知識的方法也體現在Ms. Fr. 640手稿作者對自然物的研究和實驗當中。帕利希的觀點正是工匠日常實踐的一部分。

模仿與知識生產的另一個突出案例便是對生物的模仿,最突出的例子就是生命鑄造(life-casting)。手稿作者專注于模仿和保存動植物活生生的形態,他令人贊嘆地運用各類材料將生物鑄造成金屬塑像。

匠人作者同樣記錄了針對動植物本身的保存工藝。在同時期的奇珍室(kunstkammer)內,這種工藝和自然的緊密關系表現得非常突出。我們也可以在Ms. Fr. 640手稿中找到這樣的條目,比如制作干花和動物標本。在這些標本制作工藝中,匠人作者有時會說,“你可以加一個涂色的舌頭、角、翅膀,或是任何你能想象出來的東西,這樣的工藝可用于老鼠或其他動物。”如此,他并不僅僅是在模仿生命和自然栩栩如生的狀態,同樣也是在實驗人類如何利用雙手去改造自然的方法。這也是奇珍室的目標之一,在同時期的收藏中我們經常會見到一些由不同動物的身體合成的標本。

六、通俗自然志(vernacular natural history)

我要講的最后一點是手稿中的“通俗自然志”。我用這個術語來指稱近代早期“藥婆”(wise women)和采藥人的經驗性知識,也正是這些人為藥劑師和醫師提供了各類藥物。他們知道哪些植物是具備藥效的,知道在何處、何時采集藥物,也知道它們分別治什么病。這些人是物質世界和文本知識的中間人,他們在自然知識生產中扮演著必不可少的角色,也是知識生產網絡的重要組成部分。Ms. Fr. 640記錄有很多的“通俗自然志”,其中包括為生命鑄造(life-casting)而捕捉、保存、飼養與殺死動物的各類觀察記錄和方法描述。此類記錄在當時格外罕見,這種通俗知識難以用文字記錄,而且通常也不會被文字記錄下來。

我最后用一個例子來說明為何“重建”方法可以更加全面理解產生于人類對自然事物的運用之中的實踐知識。Ms. Fr. 640手稿中有一則治療燒傷的藥膏。這條記錄較為獨特,首先,它是一則藥方,手稿中記載的藥方并不多;其次,它包含有很清晰的宗教內容,在制作過程中需添加圣水和念誦主禱文(pater noster)。當然,念誦主禱文在當時的工匠作坊內并不罕見,它通常被當作一種計時方式。在這則藥方的制作過程中,首先要念誦9遍主禱文,然后念8遍,然后7遍,念誦的遍數逐次減1,最后在第9次念誦1遍。念誦過程中需要不停攪拌藥方的材料(亞麻籽油和蜂蠟),并用圣水沖洗。亞麻籽油和蜂蠟的混合物最初是暗黃而黏稠的液體,隨著不斷攪拌、沖洗,混合物的顏色逐漸變白,質地變得更為輕盈,體積逐漸膨脹,最終油膏的體積膨脹了大約5倍。在重建這則藥方之后我們才意識到,藥方包含的宗教儀式過程同樣伴隨著物質性的轉化,或者說宗教性的凈化儀式顯現在了物質層面,最終得到了這個據說非常有效的燒傷藥膏。需要強調的是,如果沒有進行實驗室的重建,我們永遠無法了解到宗教儀式所伴隨的物質性轉化。

在這次講座中我向大家展示了實踐知識/工匠知識所包含的各種元素:感官工具、持續不斷的實驗、實驗中浮現的系統知識(技術術語、物質性質的分類、物質隱喻)等等。所有這些元素構成了我稱之為“物質想象”的概念,這是一種知識體系,它表達了物質之間的關系,并為工匠實踐提供了框架。這就是我在歷史技術重建過程中得到的啟示。我想再次強調的最后一點是“模仿”在實踐知識和工匠認識論中的核心地位,它是工匠獲得知識的途徑。模仿是學徒學習過程中的關鍵,同樣也是工匠作坊之間知識傳播的重要途徑。在運用各類物質進行工作的過程中,模仿表達了實驗的目標并組織了技術過程,它是對自然以及人類操縱自然能力的調查研究,也對認識自然帶來了啟示。當然,模仿的過程也生產出了各種稱心如意的物件,由此也為實踐知識提供了證據。在17世紀,模仿也是“新實驗哲學家”或“科學家”們聲稱的“認識”自然的新方法,他們認為再創造或者模仿自然就是在認知自然。倫敦皇家學會和法國皇家科學院最初的項目之一便是采訪工匠并探尋他們進行物質轉化的工藝流程。

石云里教授對報告進行了精彩評議,他指出了這項研究的重要價值及其對中國科技史研究的啟示,并針對自然志、工匠知識在新科學建構中的作用與Smith教授展開了交流討論。

石云里:感謝Smith教授的精彩演講,這項研究既開拓視野也具有啟發性,其中展示的圖片和工藝品也非常精美。在此我從一位中國科技史與天文學史研究者的視角出發,談一談我對這項研究的看法。

首先, Ms. Fr. 640手稿具有很重要的研究價值。科學史學界近來逐漸認識到所謂的“科學革命” 具有兩個重要的組成部分,分別是學術知識和工匠知識。以前的研究更多關注學術知識,而對工匠知識的研究則是新興領域。相較于同時期其他的印本或手稿,Ms. Fr. 640手稿本身也非常獨特。正如您在報告中指出的,這些技術過程和操作指南包含一種知識結構,甚至一種概念化的結構。這種研究思路是非常新穎的,由此我們得知工匠有他們自身對物質和技術過程的概念化認識,并在操作與實驗的過程中發展出了對材料性質的描述和分類。我也在教授近代早期的歐洲科學史,這種研究思路對我有很大啟發,它讓我們能夠更好地認識學者和匠人對科學發展的貢獻。

其次,您的報告也給我們展示出了一種研究工藝史與技術史的全新方法——也就是實驗室重建的方法。一般而言,研究手稿的傳統方法首先是轉寫,然后進行翻譯,您所用到的實驗室重建方法在科學史、甚至藝術史領域都是很新穎的。在中國科學史領域——尤其是天文學史領域——也有一種類似的研究方法,稱作“實驗科學史”。但這種研究方法和您的方法是有本質性差異的。 “實驗科學史”的方法是以現代科學為導向的,我們做實驗的目的是驗證歷史上的實驗或技術是否符合現代科學的原則,或者考察歷史儀器的精確性。但您的實驗室重建方法是不同的。首先,作者的身份是研究手稿時需要解決的首要問題之一,但您并不僅僅從歷史文獻中去尋找證據,還去博物館尋找相關的工藝品,在實驗室重建手稿的工藝技術,并通過這些方法來確定作者的工匠身份。其次,您不僅是要考察手稿記載的技術是否可行,更重要的是將讀者帶入到歷史語境中去,去考察當時的工匠如何進行工藝實踐。“實驗科學史”的方法卻較少將歷史語境納入考量范圍,我們很少去想歷史上的工匠用什么工具、用什么材料、他們對材料有什么獨特的認識。相較于此,您的研究視野更為廣闊。目前很多中國史學者對物質文化史研究的興趣日漸增長,這種方法對中國歷史上的物質文化和工藝技術研究也有著借鑒意義。

第三,該項目向我們展示了一種發表研究成果的新方式。對科技史研究而言,傳統的書籍論文沒辦法呈現所有的成果,尤其是經驗性的部分。而您所建設的網站用到視覺呈現的方式,其中既包括原始手稿、轉寫、英文翻譯,也用多種媒介展示了實驗室重建的過程和成果。我有一些朋友也在嘗試用新媒體對科技史成果進行可視化展示,當我第一次聽到這項計劃時,對此并沒有多少認識,但通過此次報告我了解到視覺呈現對科技史研究的重要性。

第四,我想談的另一點是該項目的教學功能。您不僅與資深學者合作,也開設課程讓學生參與到項目中去。在課堂上學生不僅僅學習知識,也親自到實驗室參與研究,這是一種非常新穎的教學方式。我得知您目前也在建設相關的本科生課程,這是一個非常吸引人且有意義的嘗試,這不僅僅對人文學科的學生有益,也能對科技、工程學科的學生產生正面的影響。

最后我還想提出兩個問題與Smith教授討論。第一個問題,您在演講中用到了vernacular natural history(通俗自然志)這個概念。自然志的概念最初出現在普林尼的作品中,培根也說自然志是是新哲學的基礎。自然志為什么這么重要?自然志的概念從普林尼到弗蘭西斯·培根有變化嗎?第二個問題也與此相關,我們知道弗蘭西斯·培根的作品中使用了很多材料,那他有用到這類工匠創作的文本嗎?他對工匠知識在“新哲學”建構中的作用有什么認識嗎?

Pamela H. Smith:感謝石教授的評論,您給我的報告做了非常精彩的總結。您在第二點提到要將讀者和聽眾帶回到工匠文獻的歷史情景中去,這當然也是我研究的關注點。除此之外,這項研究以及我剛剛出版的新書都致力于揭示以下問題:針對這類植根于手工技藝的實踐知識尚未有充分的理論探索。即便在當代,實驗科學家們常常提到他們從實驗室合作伙伴處學到的技藝,而這種實驗技藝也沒有被記錄下來,這就導致了許多關于實驗的可重復性問題。那么如果我們不能將這種知識記錄下來,這種知識到底是什么呢?它又是如何傳播的呢?我們如何去談論這類知識呢?當然,目前一些認知科學家也開始討論這一問題了。但在科學史領域,這一問題還沒有得到充分的重視。正因如此,這類工匠文獻才顯得格外重要,它給我們提供了洞察實踐知識的途徑。我認為操作指南文獻和物品本身可以為我們了解這類知識提供一種逆向工程的方法。歷史上一些國家控制的產業——比如礦業——中也出現了一些相當少見的記錄,政府官員們也認識到了礦工所具備的實踐知識。所以除了這些技術文獻以外,我們也能找到其他證據去探討實踐知識。而且就我所知,這類工匠寫作的技術文獻在1400年以后的歐洲非常常見,但在中國史上似乎并非如此。

關于您提出的問題,首先是我為什么使用“通俗自然志”這個概念。我曾經用過一些不同的概念來描述這類實踐知識,比如“通俗科學”(vernacular science)。我想這可以讓人們認識到工匠知識中是存在這樣一種可稱之為“科學”的知識系統的,但它同樣也可能會給讀者帶來誤導,讓人們認為這類知識可以很容易地被文字記錄下來。所以我轉而使用“物質想象”這個概念,“通俗自然志”便是下屬于“物質想象”的一個方面。在近代早期的歐洲,這類關于動植物的通俗知識非常普遍,然而它們卻很少被文字記錄下來。再比如說各種捕捉動物的知識——動物的棲息地在哪里,它們的外觀如何,如何避免被它們咬到,被咬到后應該怎么做——這類經驗性的知識更是從來沒有被記錄過。正因為沒有文字記錄,我們從來都不知道相關知識曾經在歷史上存在過。這也是我特別強調這類“通俗自然志”的原因。

關于弗蘭西斯·培根對自然志的態度,您的表述非常準確。他將自然志看作是具備自然知識和經驗的醫師與作為藥物使用的自然物之間的交匯點。皇家協會的早期會員——或者說是實驗哲學家們——大都是醫師,他們將自身獨特的知識稱作“自然志”,這也是他們探尋自然知識的起點。對于皇家學會而言,真正的問題在于所有早期會員都不是工匠。正如培根所說,他們知道工匠掌握有這類新的知識,但他們并不知道這些知識是什么、應該如何去實踐這些工藝知識。所以皇家學會最早的項目之一便是探討“手藝的歷史”(history of trades)。他們試圖去采訪匠人,但匠人害怕自身的知識會被皇家學會盜取,因此并不合作。另一方面,很多皇家學會的會員也很傲慢,并不屑于去參與這些“低等”的機械工藝,所以社會等級因素也阻礙了知識生產。培根同樣對于工匠和實踐知識有過很多討論,他認為必須要提高匠人的文化水平,也就是說匠人必須能夠將自身的知識用文字記錄下來。但培根并沒有意識到工匠知識的實踐性特點,因為他沒有親身去實踐。這便是問題的關鍵所在,早期的皇家學會對于自然知識的宣示更像是一種表演,他們說自己掌握有這種新的強大的認識自然的方式,但實際上他們并不知道該如何去做。如果你真的想要去制作什么東西,你必須去雇傭工匠,這種情況一直持續到18世紀。16世紀中期歐洲建立的科學機構,比如倫敦皇家學會和法國國家科學院,他們都強調新的知識生產方式和對知識的革新,但他們并不懂得實際操作的方法。正因如此,皇家學會的第一種出版物并不是“手藝的歷史”(history of trades)而是約翰·伊夫林(John Evelyn)的“樹的歷史”(history of trees),它是一部自然志作品。

在接下來的問答環節,各位師生就實驗室重建方法的困難與局限、學術知識與工匠知識的關系、關鍵概念的使用和闡釋、模仿自然的重要性和普遍性、實驗室研究的目的、知識發展的線性歷史觀等問題與Pamela H. Smith教授展開了交流。Smith教授在回應中指出:第一,歷史技術的重建確實面臨很多困難,例如仿制寶石工藝的重建花費了三年時間,主要困難就在于對手稿記錄的理解和現存實物證據的缺失。實驗室重建也并非對歷史技術百分之百的還原,我們無法完全復原近代早期工匠作坊的環境,無法使用與歷史記錄完全一致的材料,研究者也不具備工匠的身體特征;我們的實驗室也不允許使用明火,所以我們只能用電來加熱。所有這些都是歷史技術重建的局限所在,我們必須承認這些局限,并在研究中就這些局限做出充分的說明。歷史重建方法并不比傳統的文獻研究法更加主觀或者更加客觀,它只是在特定主題下具有積極意義的研究方法,同樣具有適用范圍。第二,我對一些關鍵概念的使用與我的論點密切相關,比如我使用“實驗(experimentation)”而非“搗鼓(tinkering)”來描述工匠實踐,因為我認為它與近代早期新興的“實驗哲學”密切相關。當然,工匠的實驗并非證明性的實驗,而是探索性的實驗。我使用“物質想象(material imaginary)”這一概念并不是說這些知識是想象出來的、不真實的。我一方面是想強調這類知識的概念性特征,另一方面試圖說明物質(material)本身對知識生產的重要作用。我認為一個地區的物質環境對知識實踐乃至思想和文化的發展有著重要的影響。比如,中國能在很早的歷史階段便發展出非常復雜的青銅鑄造技術,這與當時的物質環境是密不可分的,而這種物質環境塑造了制造工藝,進而發展出了基于青銅器的禮儀制度。從我的演講中也可以看出來,工匠的知識是關于物質的,也是從物質中來的。這種實踐知識體系源自于物質與人工的互動過程。第三,模仿自然在近代早期確實是工匠知識乃至科學知識的重要特征之一。在近代早期的歐洲史中,這一概念變得極為突出,但在其他地區(比如中國)似乎并沒有對模仿自然的特別論述。因此,它是否具有普遍性仍是一個值得探索的問題。這些天我在江南園林中看到了對景觀的模仿(比如假山),也有聽眾指出了中國古代藝術品中存在的對自然的模仿,這都是值得去進一步研究的問題。

延伸閱讀與線上資源:

1. Pamela H. Smith教授個人簡介與作品目錄:

https://history.columbia.edu/person/pamela-h-smith/

2. Ms. Fr. 640手稿數字版本與實驗室重建研究成果網站:

https://edition640.makingandknowing.org

3. The Making and Knowing Project項目網站

https://www.makingandknowing.org

4. The Making and Knowing Project實驗室簡介視頻

https://www.makingandknowing.org/the-lab/

5. “Hands-on History”本科生課程設計資源

https://cu-mkp.github.io/sandbox/

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司