- +1

《核災日月》:關于福島核事故的報告文學

2019年由HBO出品的五集迷你劇《切爾諾貝利》,不僅獲得了第二年多項艾美獎,至今在IMDB上仍排名歷年美劇前5,同時豆瓣也有9.6的高分。受到啟發,這部由網飛投資出品的日本電視劇,將題材瞄向了2011年的福島核電站危機。近日已經在網飛放出。

《核災日月》海報

當美國人去拍蘇聯題材時,《切爾諾貝利》體現出一種冰冷的旁觀感,對異國政府的官僚主義問題,官員全體欺上瞞下的體制惡疾,對普通人生命的極端漠視,都做出了刺骨的揭露,令觀眾感到不寒而栗。事實上切爾諾貝利核電站事故的發生,據調查顯示,也確實是人禍因素為主。影視劇不僅還原了其中問題,甚至基于意識形態的原因,主題上顯得更為絕望和冷酷。

而對于《核災日月》來說,當日本人自己去檢討本國的重大問題時,創作態度和主題處理都必須更為小心謹慎。這造成了即使不是紀錄片,本劇視角也相當嚴謹,幾乎沒有太多刻意編造的痕跡。主要劇情圍繞著福島事件最緊張的一周展開,描寫了核電站員工、上級東京電力公司高管,以及日本首相和大臣等人對這一危機的連續處理過程。

本片配角眾多,是一部群像戲。

在最后第8集的末尾,當故事基本結束后,編導還用了20分鐘時間,以大量新聞影像資料為底,輔以主角旁白,塑造了類似紀錄片的客觀視角,對這次核事故的緣由以及影響做了最為總結性的發言。

從創作態度看,主要劇情基本上是編導在大量吸收了事實基礎上的一種還原。故事“是否緊張刺激”是第二位的,對事件的親歷者、全體日本國民,甚至域外國際觀眾是否有個合理的解釋和交代,是本劇更為重要的議題。

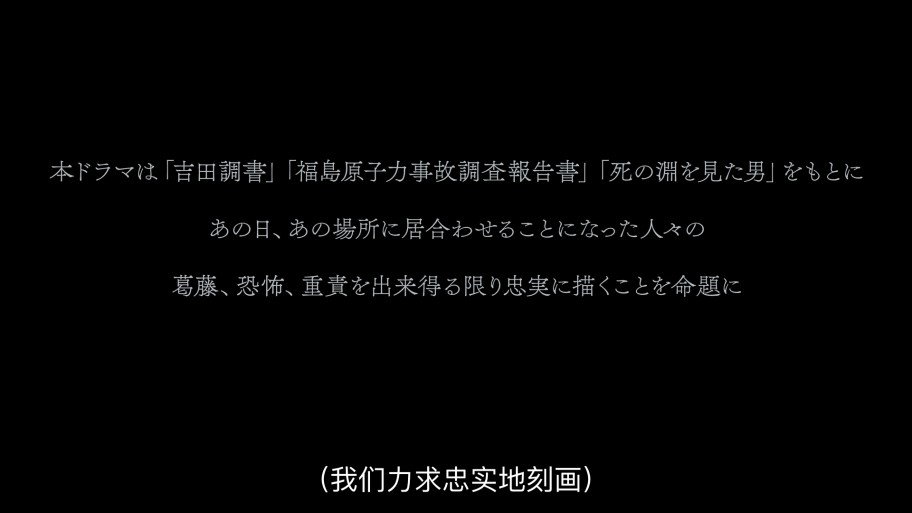

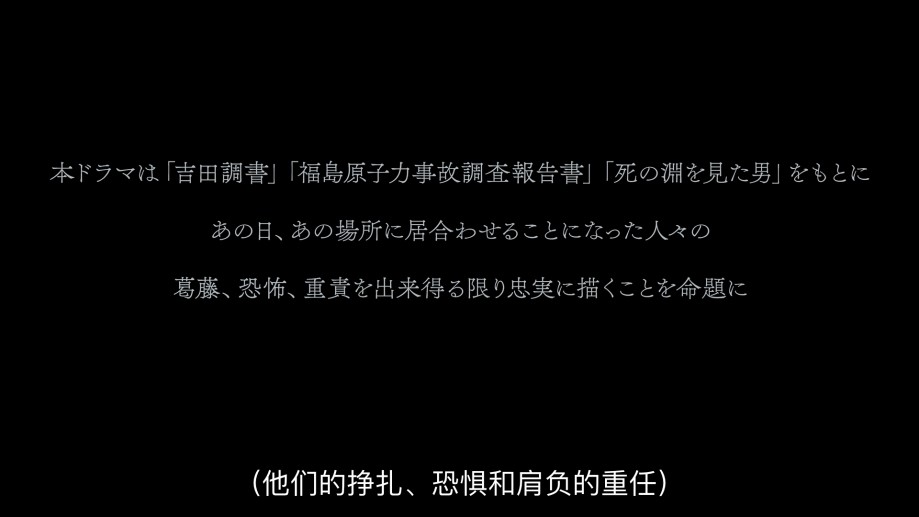

全片第8集的字幕,說明了改編來源,是核電站站長吉田昌郎的證詞,官方發表的《福島核電站事故調查報告書》,以及記者門田隆將采訪了90多人后撰寫的《瀕臨崩潰:福島第一核電站內幕》一書。

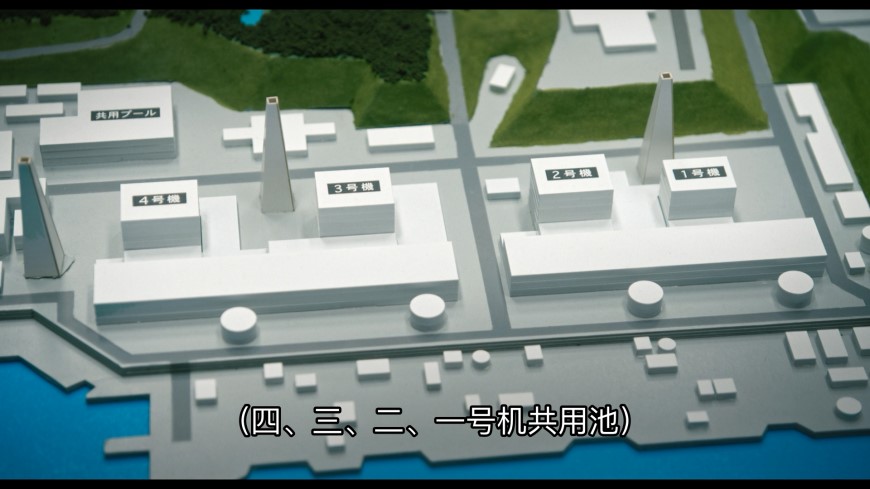

福島核電站事故的主要原因,正如第一集一開始就展現的,基本是天災引發。2011年3月11日,日本東太平洋地區發生里氏9.0地震,后又引發海嘯,造成全國大量地區受災。而福島核電站作為當時世界上最大的在役核電站,整體共有兩座,其中第一核電站有6臺機組,第二核電站有4臺機組。因為臨海,雖然建有防御設施,原始設計僅能抵御5.7米的浪高,但當日最高的浪潮達到了14米,在海嘯和地震的雙重破壞下,第一核電站不僅失去了外部電力的支持,也造成后續力量難以通過被破壞的道路及時趕來援助。

劇中白天還整齊有序的核電站,到了晚上已經被海嘯吞沒了不少。

第一核電站當時1、2、3機組處于功率運行狀態,而4、5、6號機組在停機檢修。因為失去了電力,堆芯熱量無法通過持續注入的冷水來進行冷卻,在不斷積累下逐漸產生高溫高壓,最終發生了3次氫氣爆炸事件。分別是3月12日1號機組的爆炸,3月14日3號機組的爆炸,以及3月15日4號機組的爆炸,不少反射性物質借此飄向了空中。

三次爆炸后反應堆內部壓力減輕,加上后續有效的增援措施,最終還是將核反應堆重新控制住了。

從劇中模型來看,一至四座反應堆是最靠近海岸線的,受海嘯影響嚴重。所以后續氫氣爆炸的三座就在其中。

從事實來看,福島核事故雖然有核污染外泄,至今仍造成了不少鄰近區域無人居住,但和切爾諾貝利事件相比,危害性還是減輕了不少。后者是直接的反應堆爆炸,放射物暴露在空氣中,給后續人員清理和環境影響都造成了極為嚴重的后果。蘇聯官方認定的犧牲者主要是最開始趕到的31名消防員,實際可能有上千名事故的救援人員受到了現場核輻射的嚴重傷害。而福島事故中犧牲的人員主要就是在海嘯沖擊中死亡的兩名工作人員,其他人員都得到了較好的保護,并沒有更多嚴重的后果。

有人估計福島核事故的損失僅為切爾諾貝利的十分之一。但是后續日本政府將含有核廢料的水直接排入太平洋,雖然放射量不高,但對貿易和周邊國家安全都產生了影響,是本次事故后續更多引發國際社會關注的原因。

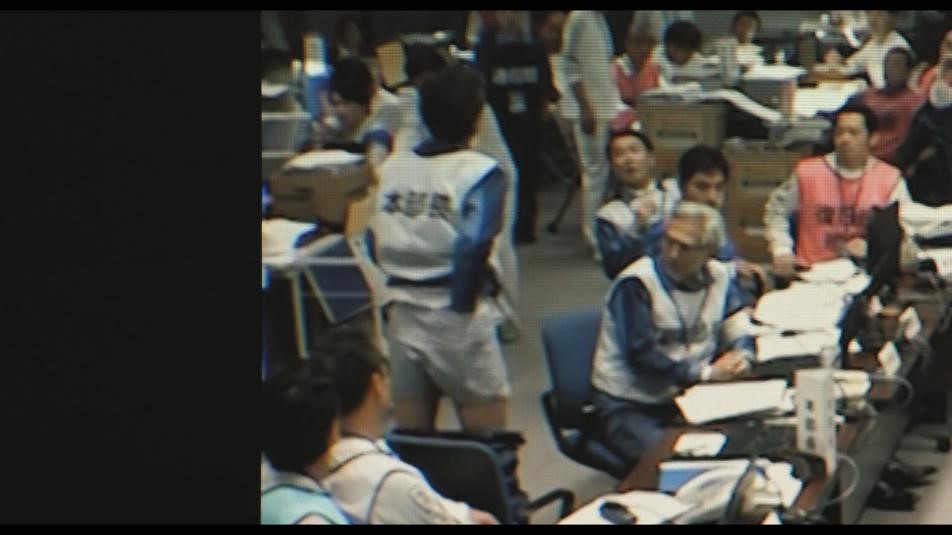

不同的臨時指揮部,都有一種嚴謹而忙碌的感覺。

在前兩集中,能看到在地震和海嘯沖擊下,福島核電站主要面臨了斷電問題。除了現場工作人員在積極想辦法,上層東電公司、日本首相等也在了解信息,進行反饋和決策。大部分場面都類似在開會。災害發生后,各層級人員都迅速組織出了忙碌而有序的臨時指揮部,從桌椅擺放的整齊程度,救援物資的堆放等細節可以看出,日本作為自然災害頻發的國家,其實對于減災防災這部分是相當有準備的。一絲不茍又冷靜嚴謹的流程,還是讓人覺得頗為敬佩。

對于只讀過新聞報道的普通觀眾來說,看到這些影像化的還原,會更為理解面對意外的突發事件,工作人員基本還是稱職的。他們努力在工作崗位上承受壓力和想辦法解決問題,幾乎后續沒有人為失誤的部分。

即使是臨時指揮部,仍然可以看到各班組人員各司其職,甚至套上了不同顏色的簡式背心以明確職位,加快溝通效率。這種防災意識和有序的應對令人嘆為觀止。

本片中老牌電影演員役所廣司扮演了沉穩可靠的核電站長,他是最關鍵的決策人物;而已經50歲的曾經一代偶像竹野內豐,扮演了一號機組控制室主任的角色,他領導的是更為身處一線的操作人員班組;同時“黃金配角”小日向文世扮演的日本首相也讓人留下了深刻印象。這幾個人物構成了劇中從微觀到宏觀的事件處理線索,加上其他一些班組臨時人物的出場,基本在還原所有當事人試圖去做出的努力。

三位主要演員身處于各自不同的環境,劇情大部分是各層級人物多線索的平行敘事。

總體而言,這是一部沒有壞人的劇集。出于改編現實重大事件的創作立場,可能把某個角色具體描寫為“壞人”,是件非常不容易的事情。所以最后劇中兩位主角和核電站人員都是清一色的英勇無畏,而相對猥瑣的反面角色大概只有日本首相和他帶領的幾個核電專家了。首相是粗暴無能又喜歡亂發表意見,在與美國總統的電話中還表現得卑躬屈膝,略有些小丑化;而他身旁的兩位專家則是逃避責任和尸位素餐的代表。

角色的身份定位過于狹隘,其實客觀上妨礙了本劇戲劇化的展開,通篇來看就是人物之間的矛盾不夠尖銳,“戲寫得不夠狠”。雖然從本劇的宣傳文案和開篇人物旁白來說,編導想要探究“我們究竟做錯了什么”這樣的宏大命題,但最后也沒能回答出個所以然。似乎整體感覺是面對突如其來的自然災害,人力所能做的非常有限。大家大部分時候都很努力地堅守崗位想辦法。只有門外漢的領導喜歡瞎發表意見,當然不理會他也就算了,沒造成事實上的更多危害。

面對首相的大放厥詞,核電站長在視頻連線中,以一種奇特的動作表達了自己的不滿,算是全劇中少有的人物矛盾和對抗。

對于現實的危機事件來說,這大概是一種接近客觀的政府報告總結,畢竟福島事件中天災的因素要遠遠多于人禍,誰也預料不到會發生9級地震和海嘯,還會引發大規模斷電。但對于劇集來說,這樣的答案略顯溫吞,情節也很難說得上特別跌宕起伏。

本劇前三集和后三集的導演,是擁有多年日劇創作經驗的西浦正記。他的作品眾多,雖然談不上風格突出,但面對多條線索的故事處理,整體節奏把控上還是頗為老道。不少緊張、感人、低落等情緒段落的處理,還是讓人影響頗深,能體會到在核電站現場堅守的人員,面臨了多么巨大的心理壓力。

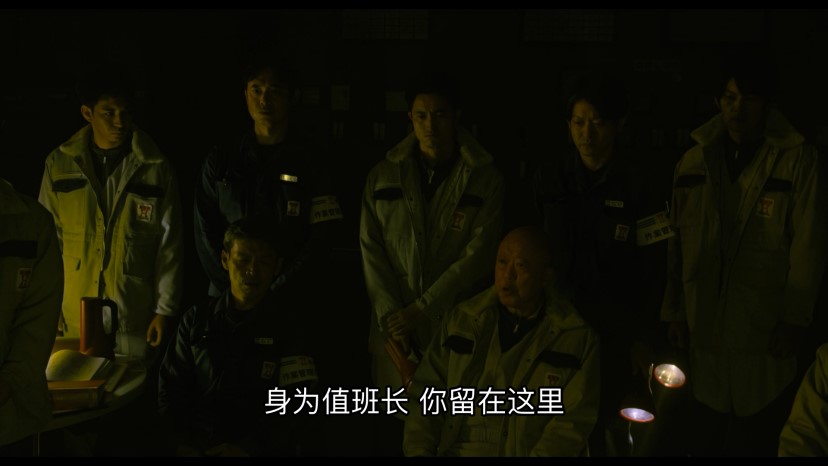

中間兩集的導演是早年以電影《午夜兇鈴》等恐怖片聞名的中島秀夫。這兩集中有一條線索是描寫現場操作人員在一片黑暗的核電建筑中,努力克服核輻射的影響和心理恐懼感,希望以人力打開閥門,完成給反應堆的注水。可能是這種黑暗中略帶驚悚的氛圍,更適合以恐怖片出身的中島秀夫發揮。

即使整體故事缺乏很大的波瀾,兩位導演似乎都盡力了。

有一些現場人員在黑暗中的摸索,似乎想讓恐怖片導演去發揮一下。但其實只有核輻射的危險,沒有鬼也沒有兇手,沒有更多能夠發揮的地方。

只是因為太過拘泥于事實,在頭兩集整體緊張的氛圍鋪開之后,中段的劇情顯得有些疲軟。對于不熟悉事件發展的觀眾來說,看到的是“數值報警——工作人員努力想辦法——最后還是爆炸了”的過程,而且還爆炸了三次,不免顯得重復,其中的具體情節描寫也沒有太多差異,工作人員所能做的,也無非是努力給反應堆注水罷了。這導致雖然過程和困難都是具體細微的,但是并沒有太多能讓人驚訝的情節。

選擇誰去犧牲的戲,劇中出現過幾次。雖然這些人員最后都活下來了。僅從當場來說,戲都是令人感動的。但太多了就雷同了。

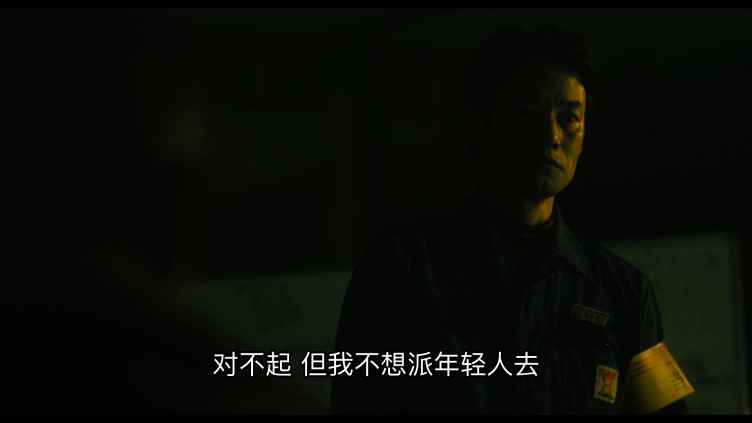

令人印象深刻的幾場戲,是面對核輻射的危險,班組等現場領導必須安排人員去“犧牲”。領導的內心掙扎,工作人員“主動請命”帶來的感動,甚至老年人要自我犧牲,不愿讓年輕人去承擔風險的情節,都和《流浪地球2》有相似之處。對于熟悉主旋律題材的我國觀眾來說,這樣的戲碼其實看得不少。在日本這個高度集體化、強調責任的社會來說,工作人員雖然沒有談出太多大道理,但也都有在崗位上堅守到底的尊嚴,所以人物的“愛崗敬業”仍然是劇情中值得銘記的高光瞬間。

只是越看到后面,會發現不管主人公們怎么努力,其實他們能做的事情并不多。甚至動用自衛隊的軍用直升機參與救援,利用其他公司的建筑云梯加入噴水等等,這些似乎應該是第二集就能想出來的減災方案,反而成了全劇最后一集戰勝困難的終極手段。這倒是令人有些驚訝了。

劇中的核電站長,任何時候都表現了一種“人命為大”的態度。在巨大的災害面前,是否能夠真正避免人員的風險,卻又同時做出有效的減災舉措,這是一個見仁見智的事情。

即使是沒有太多批判的創作態度,但全劇情節在展現日本人的嚴謹和敬業之外,仍然暴露出了處理福島事件的一個問題:層層壁壘導致的效率緩慢,以及是否在這件事上投入了足夠的精力。

比如在事件發生后,即使首相坐著飛機親臨過福島聽取報告,最后在核電站的工作人員,也只是得到了自衛隊3輛消防車和十幾個人的援助;比如作為電力公司,救援的種種策略要和公司大領導開視頻會議確認后才能實施,大領導還要考慮種種舉措是否會給自己造成不良的“政治影響”;而最后首相下定決心動用自衛隊大量軍力介入處理,也是在美國發布了希望在日美國公民回國的號召之下,才出現的舉動。

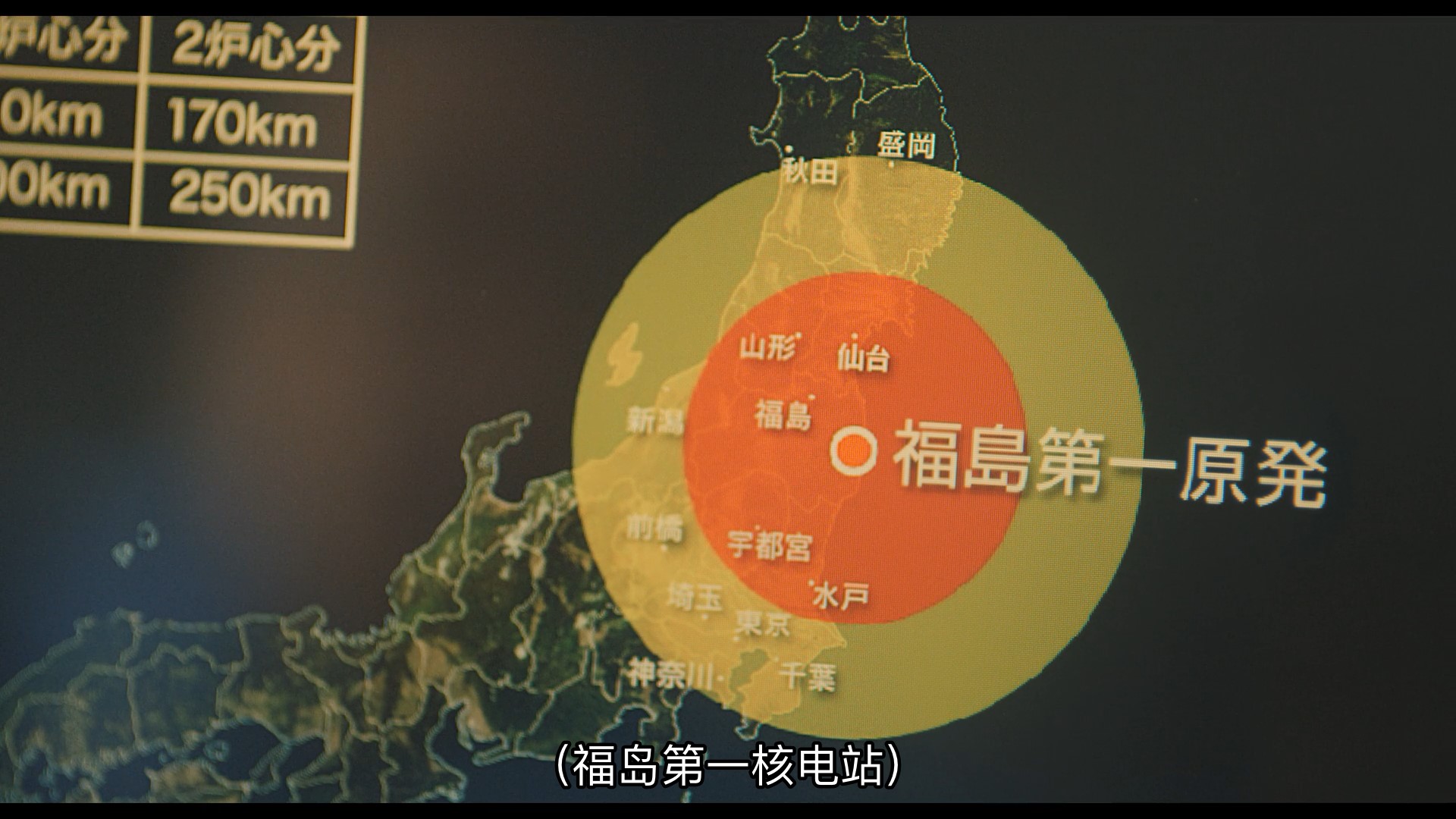

這些情節細細想來,似乎都有些匪夷所思:這個一旦處理不好,將導致日本國土五分之一幾十年內不能再使用,日本被分割成兩個獨立區域的大危機事件,結果你們能動用的資源,就僅僅是這些?

這張圖充分說明了福島危機如果產生最嚴重的后果,會對日本造成多么巨大的危害。但可笑的是這是第8集才出現的圖。難道不應該第二集就開始進行這樣的評估嗎?

相比切爾諾貝利,雖然問題伊始是很嚴重的人員疏忽導致,但是事件發生后,蘇聯的國家動員機制還是以大量人力物力投入其中搶救,以求挽回事態。就像打戰一樣,其中所做的種種個人犧牲,幾乎是忽略不計的。而日本在處理類似事件時,嚴謹的作風雖然保護了大量現場工作人員的安全,但很難說他們為了解決問題,投入了巨大的資源和努力。這里有一些體制方面的問題,也有實際能力的問題,可能也是其他國家對日本后來多為詬病的地方吧。

劇中有一些人物選擇主動赴險時的豪言壯語,還是寫得頗為擲地有聲。只是大家選擇自我犧牲,但作為“公司員工”,卻沒辦法要求別人也跟著我一起這么做。這里充分說明“該如何救災”,有個體制的大問題存在。

當然這些重大災害事件的處理,涉及每個國家的民風民情,制度章程,臨時調配資源的效率,以及所有人對問題嚴重程度的理解和態度,各國的做法都有所差異。檢討福島核事故的種種得失,也不是一部影視劇就能做到的。通過本劇,我們得以窺視到日本國民對于這件事的總體態度,也能引發我們更大的反思:在技術運用領域,雖然看似有很多好處,但當我們還無法控制技術的最大風險時,是否應該更為小心翼翼一些?

福島核事故和本劇,寫成報告文學后,肯定了其中大部分普通人所做出的努力,慶幸的是的確也避免了最壞的結果出現,最終敲響的就是這樣的警鐘。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司