- +1

我與北京“小三線”的情緣

我與北京“小三線”的情緣

李曉宇

一、 相遇

該文發表于《當代北京研究》雜志2015年第2期

2012年,我懷揣憧憬面見了我的導師——耿向東老師。經過半年的專業課訓練后,一次課間休息時,耿老師突然詢問我:“你的畢業論文想做什么方向啊?”我尷尬的笑了笑:“還沒有什么想法。”耿老師很親切的對我說:“你可以關注一下‘小三線’。”“小三線?是‘縣城’的‘縣’么?”我追問道。現在回想起來自己真是孤陋寡聞,但這確實是我第一次聽到“小三線”這個歷史名詞。經過導師的耐心解釋,在一個涼風習習的午后,我就這樣不經意間遇到了我碩士三年的研究對象:北京“小三線”建設。作為女生,我更感興趣的是社會史,對這個突如其來的題目用一個詞形容,就是無感。后來,導師介紹道:這是上海大學徐有威老師的一個全國社科項目,目前在尋找北京地區的研究者,如果你愿意的話可以嘗試著做一做。或許是好奇心的驅使,在導師的鼓勵下,我抱著開放的心態決定先了解一下這段我居然連聽都沒聽過的歷史。結果,這一了解就是三年。在了解到過程中,我也深深的被那段歷史所吸引。

二、 相知

在初步了解了三線建設后,我才明白自己為什么學了這么多年歷史,居然對這個概念如此陌生。過去由于保密性質以及與“文化大革命”時期同步等敏感原因,直到20世紀90年代才有人開始對其進行研究。世紀之交中央提出西部大開發戰略后,三線建設研究作為前驅也得到關注,至此各地區才陸續開始出現對本地三線建設歷史的研究,被稱為“地方部隊”。學術研究尚且如此,在我們的初、高中甚至大學教材里更是鮮有提到。因此,“三線建設”這一領域長期以來鮮為人知。或許是它的保密性,或許是它填補了我已經構建起來的歷史知識結構的空白,在逐步的了解過程中,我對它的興趣也越來越濃烈。它自帶的神秘感也一步步引導著我去探知歷史上這段曾被“塵封”的歲月。

在我向導師表達了我想以“北京‘小三線’建設”為碩士論文選題后,上海大學的徐有威老師不辭辛苦,千里迢迢從上海趕到北京對我進行指導。在此之前,徐老師已經對“三線建設”做了大量的研究,特別是各個地區的“小三線”研究。這次北京之行,也是特意為我之后的研究做方向上的指引。它向我介紹了各地的“小三線”建設情況以及研究者在研究過程中遇到的一些困難,這在很大程度上讓我少走了很多彎路。現在有機會在回憶文章中,再次向他表達感謝。

現在回想起來,我的碩士論文在寫作和構思上其實難度不大,最耗費時間和精力的是對材料的搜集。在我做北京“小三線”之前,學界少有人涉獵,因此相關的文獻極少。這既給我的研究造成了困難,但同時也讓我深感責任重大。在這片學術空白領域進行第一次耕耘,更需要嚴謹的治學態度,為后來的研究者提供真實、有效的史料。

在耿老師和徐老師的指導下,從研一下半學期開始,我便成為北京市檔案館的常客。依稀記得檔案館是早上9點開門,下午5點關門,檔案不能自行取閱,需要提前查好要借閱的檔案,手填檔案卷號提交給工作人員,一次還不能借閱太多,總之各種手續又要花掉一些時間,因此每天能夠翻看的檔案數量十分有限。不僅如此,檔案還不允許拍照、復印,館內只提供白紙和鉛筆供讀者摘抄,抄了大概一個月后,才知道可以帶電腦進入檔案館敲字錄入。盡管也沒有高效多少,但比起手抄來說還是要快不少。

回想起泡檔案館那些時光,最記憶猶新的就是三環上的300快公交車,這趟車從學校直達檔案館,路上會路過北京的標志性建筑——央視大褲衩。去檔案館最頻繁的是暑假期間,每天迎著七八點鐘的太陽,飛馳在三環上,晚上再迎著落日回到學校。為了能提高摘錄檔案的效率,我會早上多吃點兒,中午就在館內泡個泡面或者啃面包解決。雖然檔案館門口就有很多小餐館,但是只要人離開檔案館,所有的檔案就得被收走,等再進來的時候還得重新填表登記借閱。現在想起來感覺很苦,但當時沉浸其中時還是挺樂在其中的。也是在那時懂得了老師說的歷史研究要耐得住寂寞和辛勞,習慣做“冷板凳”的深意。

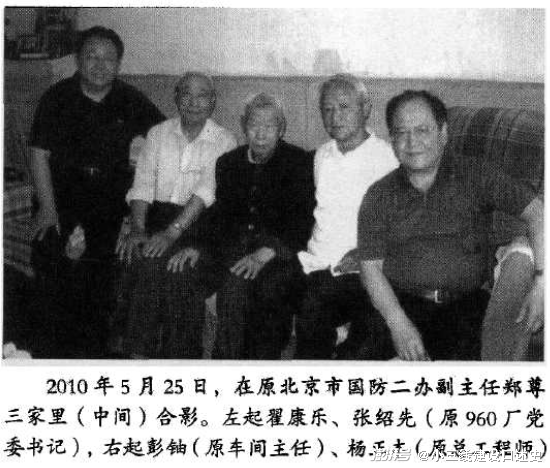

除了在檔案館整理原始資料外,在導師和徐老師的幫助下,我還親自跑到了當時的兵工廠實地考察。這個廠是北京“小三線”建設的重點工廠之一——955廠,現在已經由軍工轉民用了。因為當初建廠時的保密要求,該廠選址在房山的山坡上。一早坐車,中間換乘了不知道多少次,花了大半天的時間才找到廠子。負責人對我很熱情,在廠子的餐廳簡單吃了口飯后,我便隨著他開始參觀。廠子里幾乎沒什么平地,車間都分布在山坡上,分散、隱蔽,據說當時就是為了防止空襲,才這樣建設的。在參觀的過程中,我腦海里不時浮現出檔案里的內容,真的和當時黨中央對選址和建設的要求無甚差別。參觀后,我又請求翻看一下廠里的檔案。工作人員很熱情,一走進廠檔案室,看到排列整整齊齊的檔案,頓感如獲至寶。只可惜當天到的太晚,沒有翻閱多少天就黑了,只能先行返回,再待時機。沒想到,之后沒多久廠檔案室進行封閉管理,不再對外開放了。

三、 再相逢

我畢業后成為了一名光榮的人民教師。在教學過程中,我發現新版的部編版高中歷史教材增加了關于“三線建設”內容的補充。盡管只是以輔欄的形式作為對正文的補充,但它體現了學術研究對中學教材編寫的影響。在授課中,我也很自豪的向學生介紹了當前關于“三線建設”,特別是北京“小三線”建設研究的現狀。畢業多年,再次看到“三線建設”時,當年做論文的點點滴滴像電影一樣歷歷在目。這時恰逢徐有威老師聯系我寫一寫當年做研究的情況,就像冥冥之中的默契和老天的安排。盡管時隔多年,但想起來那段碼字、調研、采訪、整理檔案的學校時光,依然感到充實和幸福。

四、 感悟

歷史工作者需要具備很多優秀的品質,比如堅韌、嚴謹,有時候還需要浪漫、富有想象力。雖然我并沒有堅持在學術的道路上繼續前行,但我依然享受不斷思考、不斷接受新知、探究未知的過程。“小三線”建設的研究在徐有威老師的引領和指導下,已經取得了非常豐碩的成果,但它依然是片學術寶地,值得更多的人去關注和研究。

作者簡介:李曉宇,北京師范大學歷史系碩士研究生,畢業后供職于人大附中,現任人大附中航天城學校歷史組教研組長。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司