- +1

大英博物館首次聚焦“晚清百態(tài)”,他者眼中的隱秘中國(guó)

在中國(guó),“漫長(zhǎng)”的19世紀(jì)從1796年清代嘉慶帝即位,延續(xù)到1912年溥儀退位。澎湃新聞獲悉,近日,大英博物館推出新展“晚清百態(tài)(China’s hidden century)”,首次真正意義上聚焦19世紀(jì)隱秘的中國(guó)。

來(lái)自30個(gè)借展方、300余件文物圍繞宮廷、軍事、藝術(shù)、日常生活以及全球交流五個(gè)主題探討19世紀(jì)中國(guó)社會(huì)的百態(tài)。展覽緣起大英博物館與倫敦大學(xué)籌劃的一個(gè)龐大研究項(xiàng)目——“晚清的文化創(chuàng)造力,1796-1912”,策展人為知名中國(guó)文物研究學(xué)者、大英博物館中國(guó)館館長(zhǎng)霍吉淑(Jessica Harrison-Hall),她側(cè)重講述晚清中國(guó)人的創(chuàng)新和韌性。當(dāng)然,就中國(guó)觀眾而言,這場(chǎng)展覽只是英國(guó)視野里的晚清,更淡化了英國(guó)曾經(jīng)的殖民與侵略歷史。

展覽被設(shè)計(jì)成一個(gè)朦朧的迷宮,藏著一個(gè)又一個(gè)的線索,揭示出著一段段歷史。

大英博物館“晚清百態(tài)”展覽現(xiàn)場(chǎng)

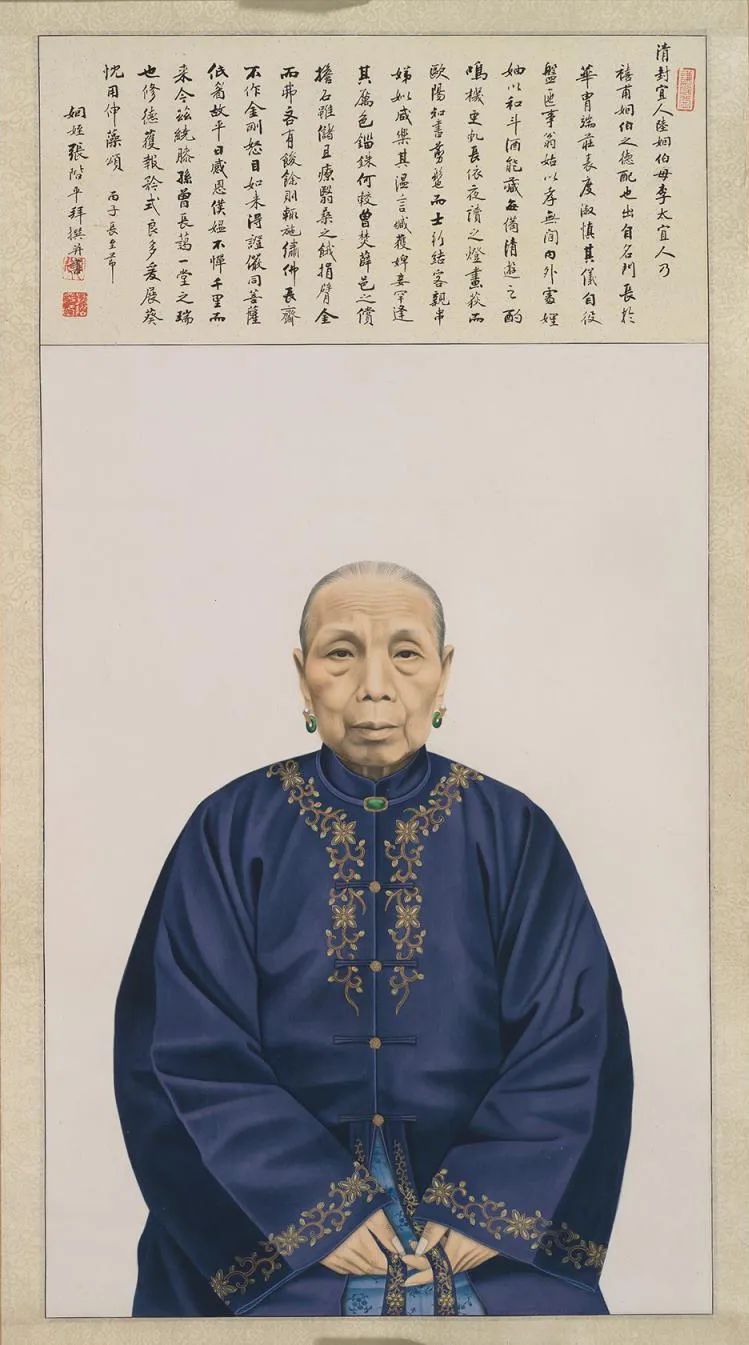

她佩戴玉耳環(huán),穿著深藍(lán)襖,衣領(lǐng)上燙著金,警惕地看著畫外。雖然她已經(jīng)不存于世,但通過畫像可以看出,她應(yīng)該是一個(gè)精明的女人,目光銳利、端莊持重。

這是一張來(lái)自廣西的紙本水墨祖先肖像,畫于19世紀(jì)末。畫中之人是陸禧甫的夫人李氏,她出身名門、家庭和睦、高壽辭世,在當(dāng)時(shí)動(dòng)蕩時(shí)局下實(shí)屬幸運(yùn)。盡管如此,我們也僅能通過題跋中的寥寥數(shù)語(yǔ)了解她的生平。

清 佚名《李夫人(陸禧甫夫人)像 》 紙本設(shè)色, 約1876年,加拿大多倫多安大略省皇家博物館

在過去,類似肖像用于畫中人死后懸掛于家族祠堂,她的面部、衣服、姿態(tài)如此真實(shí),顯然受到了已經(jīng)傳入的攝影術(shù)的影響。這件畫像之所以被用作展覽海報(bào),在策展人霍吉淑看來(lái),它最能反映出此次展覽的重點(diǎn)——19世紀(jì)不同中國(guó)人的創(chuàng)新和韌性。

展覽以近代人物的故事穿插講述當(dāng)時(shí)的中國(guó),太后、畫家、家庭主婦、士兵、商人……或許個(gè)人的故事相比家國(guó)命運(yùn)不足為道。但是在一系列跌宕起伏的歷史事件之下,是一樁樁在宮廷、在軍隊(duì)、在繁榮的國(guó)際大都市,乃至在全球舞臺(tái)上鮮活的個(gè)人經(jīng)歷。

清 佚名《李夫人肖像》《 陸禧甫肖像》 約1876 加拿大多倫多安大略省皇家博物館

1860年,英法聯(lián)軍洗劫并摧毀了圓明園,掠走了藝術(shù)品和建筑構(gòu)件,還有一只屬于皇帝的小狗。這是英國(guó)第一只京巴犬,后被改名為“露蒂”,成為維多利亞女王的禮物。

弗里德里希·威廉·凱爾于1861年為京巴犬“露蒂”作的肖像。 英國(guó)皇家收藏信托

露蒂的肖像是這場(chǎng)盛大的展覽中眾多引人注目的圖像之一。2007年,大英博物館舉辦“秦始皇帝——中國(guó)兵馬俑”聚焦中國(guó)首位皇帝;16年后,“晚清百態(tài)”則將視線投向中國(guó)末代皇帝——1912年被辛亥革命廢黜的少年統(tǒng)治者愛新覺羅·溥儀。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

大英博物館重現(xiàn)了19世紀(jì)中國(guó)宮廷的封閉世界,從清代的第一任皇帝到末代皇帝,似乎沒有多大改變。進(jìn)入王朝核心圈、成為近臣,除了獲得權(quán)力外,也處于一種儀式性的氛圍中。服裝本身就是儀式的一部分,現(xiàn)在看來(lái)是令人難以置信的藝術(shù)品:以金銀細(xì)絲刺繡的蝴蝶、盤龍精心裝飾的長(zhǎng)袍和禮服。展覽中多件旗袍屬于慈禧,她從1861年到1908年是清王朝的實(shí)際統(tǒng)治者,她每天會(huì)依據(jù)不同的場(chǎng)合更換多套華麗的服裝;與其共同陳列的是宮廷戲劇表演的服裝和配飾。戲劇與現(xiàn)實(shí)難以區(qū)分,或許在這個(gè)岌岌可危的權(quán)力中心,日常生活也如此正式。

慈禧太后旗袍 約1880-1908 紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館藏

展覽現(xiàn)場(chǎng),用于戲劇表演的服裝和宮廷日常服裝在西方人眼中是迷糊的。

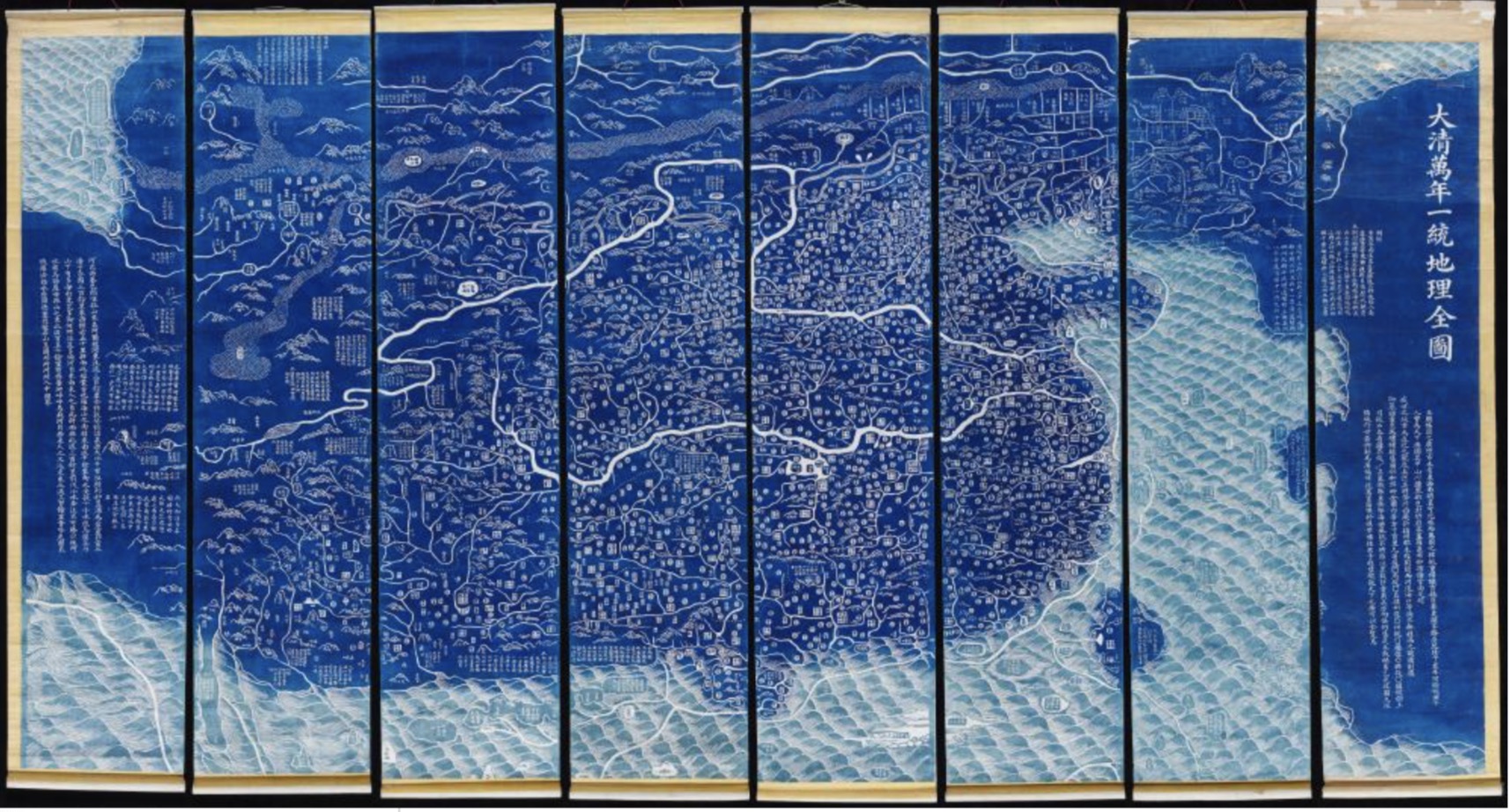

1911年,清政府送給喬治五世兩只裝飾著藍(lán)色金龍的巨大花瓶,作為加冕禮物。這兩只兩米高的景泰藍(lán)花瓶從白金漢宮借展。它們的規(guī)模表明了一種主張——即便清朝已行至末路,仍然將自己定義為“天下”。但這次展覽以無(wú)情的細(xì)節(jié)展示了宮廷自身的臆想與現(xiàn)實(shí)的偏離。

大清萬(wàn)年一統(tǒng)地理全圖,約1800年 大英圖書館藏

展覽現(xiàn)場(chǎng),兩只兩米高的景泰藍(lán)花瓶

在清王朝走向衰亡的過程中,英國(guó)扮演了怎樣的角色?

一幅名為《印度巴特那的鴉片工廠忙碌的堆放室》或可解釋一二。這幅石版畫出版于1851年(維多利亞時(shí)代在倫敦舉辦第一屆萬(wàn)國(guó)博覽會(huì)的那年)描繪了一個(gè)堆滿了出口貨物的巨大倉(cāng)庫(kù)。英國(guó)東印度公司在印度生產(chǎn)專門出口到中國(guó)的鴉片,其中巴特那是最受市場(chǎng)認(rèn)可的牌子。1838年,林則徐寫信給英國(guó)女王,講述了英國(guó)鴉片貿(mào)易對(duì)中國(guó)沉溺于毒品的精英階層造成了毀滅性的影響,懇請(qǐng)女王對(duì)鴉片販子進(jìn)行約束。1839年6月,林則徐下令在虎門海灘當(dāng)眾銷毀鴉片。作為回應(yīng),英國(guó)派出艦隊(duì),第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

1840年和1856年爆發(fā)的兩次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)是有著悠久歷史和文明的中國(guó)與新興西方工業(yè)文明之間首次直接軍事對(duì)峙。正如《旗人肖像》中所描繪的,清朝精銳軍隊(duì)使用著11世紀(jì)如同道具般的盔甲和武器,對(duì)抗著19世紀(jì)英國(guó)人的現(xiàn)代槍支,成敗顯而易見。圓明園被洗劫、香港島被割讓、中國(guó)淪為半殖民地半封建社會(huì)。

清 佚名 《旗人祖先像》 皇家安大略博物館藏

然而,中國(guó)早在晚唐(9世紀(jì)末)就發(fā)明了火藥,在宋仁宗慶歷年間(1041-1048)發(fā)明了活字印刷,歷史是如何漸漸轉(zhuǎn)向,以至于在19世紀(jì)被歐洲侵略者洗劫?其原因在展覽一個(gè)玻璃柜中可窺見一斑——一套由纖維和棕櫚制成的蓑衣和斗笠,這勾勒出了19世紀(jì)的中國(guó)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的農(nóng)耕百姓的“面孔”,他們遠(yuǎn)離奢華、過著樸素的生活。與此同時(shí),技術(shù)的進(jìn)步開始影響全球,攝影術(shù)保存下了更為清晰的祖先面孔:在1800年代后期的中國(guó),照片還被來(lái)制作具有寫實(shí)主義的繡像。

蓑衣、箬笠與包 1800-60 大英博物館藏

但是,一種更古老的舶來(lái)品——宗教的話題里,基督教激發(fā)了屢試不第的洪秀全創(chuàng)立了“拜上帝教”,自立為“天王”。1851年,他領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動(dòng)農(nóng)民起義,定國(guó)號(hào)太平天國(guó)。“基督和我同父所生。”洪秀全在與一位英國(guó)傳教士的通信中說。1864年,清朝軍隊(duì)擊敗了太平天國(guó)叛軍,在一幅當(dāng)時(shí)的年畫中,洪秀全等喬裝逃離天京(南京)。但事實(shí)上在天京陷于清軍、太平天國(guó)覆亡之前,他已經(jīng)去世。十余年間死于太平天國(guó)起義的大約有兩千萬(wàn)人,令人唏噓。

太平軍戰(zhàn)敗南京,大約在1864年。?倫敦亞非研究學(xué)院

清王朝仍然茍延殘喘,少年天子坐在封閉世界中陰暗的寶座上,普通人的目光則更遠(yuǎn)——一份中國(guó)刊物甚至描繪了1886年默西河下利物浦鐵路的開通,一名赤腳的中國(guó)農(nóng)民被販賣到秘魯在田地里工作。在清王朝統(tǒng)治的這個(gè)世紀(jì),經(jīng)歷了黑暗與入侵,以及王朝瓦解和兩千年封建統(tǒng)治的結(jié)束。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

展覽通過300余件文物,呈現(xiàn)晚清百余年的變化。展覽被設(shè)計(jì)成一個(gè)朦朧的迷宮,藏著一個(gè)又一個(gè)的線索,揭示出著一段段歷史。文物在展覽中的所呈現(xiàn)的位置有助于觀眾放慢思維速度。展廳也是如此,如同劇院般黑暗的展廳由發(fā)光的屏幕連接,斷斷續(xù)續(xù)的英語(yǔ)和中文從揚(yáng)聲器中傳出。講述個(gè)人與社會(huì)、宏偉與卑微的故事。

展覽尾聲,我們見到了詩(shī)人、革命家秋瑾,她曾留學(xué)日本,畢生致力于社會(huì)改革。雖然她于1907年就義,但他們所追求的信仰,揭開了一個(gè)新的時(shí)代。

秋瑾相片 1910 威斯康星州歷史學(xué)會(huì)藏

附:策展人霍吉淑對(duì)于展覽的介紹

中國(guó)文化如何在漫長(zhǎng)的19世紀(jì)表現(xiàn)出韌性

四年前,大英博物館和倫敦大學(xué)啟動(dòng)了一個(gè)新項(xiàng)目,涉及來(lái)自14個(gè)國(guó)家的100多位學(xué)者。其目的是試圖理解那些經(jīng)歷了動(dòng)蕩變革時(shí)期的人的經(jīng)歷。1796 年,清朝統(tǒng)治著全世界三分之一的人口,是世界上最繁榮的帝國(guó)之一,但僅一個(gè)世紀(jì)后,王朝顛覆。期間清政府統(tǒng)治下的中國(guó),經(jīng)歷了鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)和太平天國(guó)農(nóng)民起義。

此前從未有過一場(chǎng)正在意義上聚焦19世紀(jì)中國(guó)的展覽,來(lái)自30個(gè)借展方300余件文物以五個(gè)主題,講述中國(guó)漫長(zhǎng)的19世紀(jì)特別的故事。

清代雙語(yǔ)文件,北京,1806 年 ?大英圖書館

宮廷

1796年至1912年間,先后有六位皇帝在位(嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、溥儀),其中慈禧太后攝政近半個(gè)世紀(jì)。隨著滿族皇室對(duì)漢族文化的吸收和攝影技術(shù)的引入,宮廷人物的審美和形象發(fā)生了巨大變化。展覽中一件來(lái)自紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館的大紅吉祥旗袍上繡有五彩百蝶、金色壽字和梅花滾邊,象征著美好的寓意和對(duì)春天的期盼。

女子非正式宮廷長(zhǎng)袍,1895-1911年 ?紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館藏

展覽與來(lái)自倫敦大學(xué)亞非學(xué)院、倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院、倫敦時(shí)裝學(xué)院和展覽設(shè)計(jì)師Nissen Richards的學(xué)生合作,通過肖像或服飾,以運(yùn)動(dòng)和聲音將每個(gè)角色帶入生活。

軍事

包括白蓮教叛亂(1774-1805)、太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)(1850-1864年)、義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)(1898-1900 年)在內(nèi)的農(nóng)民起義,以及西方列強(qiáng)帶來(lái)了鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)(1840-1842年和1856-1860年)、中法戰(zhàn)爭(zhēng)(1884-1885 年)、甲午戰(zhàn)爭(zhēng)(1894-1895年)等,晚清戰(zhàn)亂頻發(fā)、社會(huì)動(dòng)蕩。由于戰(zhàn)亂導(dǎo)致故鄉(xiāng)凋敝,不少人背井離鄉(xiāng),造成了更廣泛的局勢(shì)緊張和資源沖突。最終,辛亥革命推翻了腐朽的清王朝。

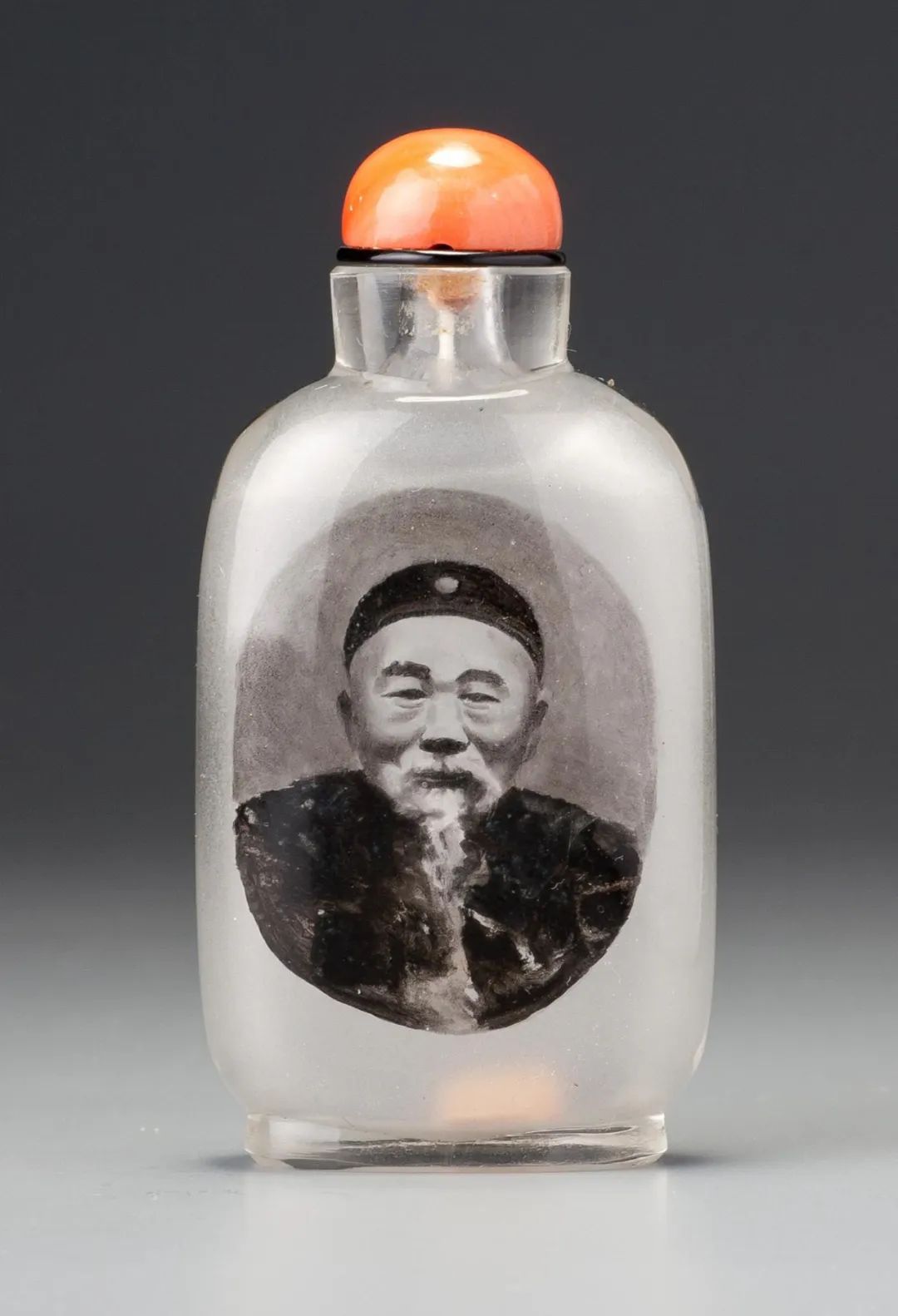

李鴻章像鼻煙壺 1900-1910

藝術(shù)家

盡管王朝的統(tǒng)治在19世紀(jì)動(dòng)蕩不斷,但這一時(shí)期的山水畫、扇面和冊(cè)頁(yè)表明,藝術(shù)傳統(tǒng)并沒有衰落,而是與更“現(xiàn)代”的藝術(shù)并駕齊驅(qū)。來(lái)自西方的石版印刷技術(shù)在沿海地區(qū)被運(yùn)用于畫報(bào)和刊物的印刷,中國(guó)傳統(tǒng)的木刻版畫也依舊在市民階層傳播。開創(chuàng)自650年的科舉制度在1905年終結(jié),更多人開始尋求其他形式的財(cái)政和社會(huì)支持,諸多新的藝術(shù)和文學(xué)團(tuán)體逐漸誕生。

任熊 《無(wú)錫秋影》 1840-1857

來(lái)自世界各地的私人藏品此次展覽中發(fā)揮了重要作用。因?yàn)橹袊?guó)畫的色彩較易受到光線的影響,它們難得對(duì)外展出,此次展覽中包括了畫家任熊(1823—1857)的作品。

城市生活

到1850年代,中國(guó)人口已經(jīng)達(dá)到4.5億,但平均壽命只有40歲。為了躲避戰(zhàn)亂,許多人遷居城市——上海等國(guó)際大都市應(yīng)運(yùn)而生,貧富差距逐漸拉大。

彼時(shí)女性常被文獻(xiàn)記載排除在外,除非她們因丈夫或兒子的名氣而“附屬”出名。然而,留存的物件尚可幫助我們重新想象這些女性和她們生活的世界。展覽展出的繪畫、版畫、服裝、家具等是她們生活的證明。其中一款頭飾采用了晚清流行的點(diǎn)翠工藝,其上裝飾著珍珠、寶石和翠鳥羽毛。

點(diǎn)翠頭飾,1800-1900

布展現(xiàn)場(chǎng)

平民的生活也在記載之外,在動(dòng)蕩的年代生存并非易事。在中國(guó),幾個(gè)世紀(jì)以來(lái),蓑衣斗笠成為了漁樵文化的象征。無(wú)論是文人歸隱,村野鄉(xiāng)夫,還是后來(lái)城市環(huán)境中,從事搬運(yùn)、清潔等露天工作的人,都會(huì)以蓑衣斗笠抵御惡劣天氣。蓑衣通常用一層層的稻草或樹葉折疊而成,再以稻草線層層縫制。制作蓑衣的材料,具體取決于當(dāng)?shù)氐闹参铩T谀戏剑藗兺ǔJ褂米貦叭~或椰子纖維代替稻草、茅草。

從1870年起,英國(guó)皇家植物園(邱園)將世界各地的文物轉(zhuǎn)移到大英博物館。專業(yè)的有機(jī)修復(fù)師花了幾個(gè)月的時(shí)間把它從一捆僵硬的稻草變成了展覽中的蓑衣。

全球化

清政府實(shí)行“閉關(guān)鎖國(guó)”政策,僅開放廣州作為通商口岸。廣州當(dāng)?shù)毓に嚻芬草^早呈現(xiàn)出中外融合的風(fēng)格。

豪華折扇 廣州 1800-1840

但隨著1842年《南京條約》的簽訂,開放“五口通商”。工業(yè)化進(jìn)程帶來(lái)的現(xiàn)代技術(shù)和交通變化,徹底改變了人們的生活。電力和新郵政系統(tǒng)等的發(fā)明也改變了人們工作和交流的方式。印刷媒體和外國(guó)書籍的翻譯提供了了解世界的雙向窗口。

銀質(zhì)茶具 上海 1905 大英博物館藏

改革者和革命者

中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)(1894-1895)戰(zhàn)爭(zhēng)后,清政府面臨著帝國(guó)主義勢(shì)力對(duì)其領(lǐng)土的進(jìn)一步瓜分。這迫使清政府尋求一種新的民族認(rèn)同。朝廷設(shè)立了一系列新的外交部、商務(wù)部、教育部等,一些先進(jìn)的中國(guó)人開始尋找新的救國(guó)救民道路,直至辛亥革命。

在展覽最后講述了革命者、詩(shī)人和女權(quán)主義者秋瑾的故事,提倡女權(quán)女學(xué),為婦女解放運(yùn)動(dòng)的發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。

注:展覽將持續(xù)至10月8日,本文編譯自大英博物館網(wǎng)站、《衛(wèi)報(bào)》、《倫敦晚報(bào)》

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司