- +1

深入四大名著,會發現石頭是隱藏的主角

女媧石與絳珠草的前世因緣與三生石的傳說有何關系?點頭頑石與石猴的開悟之旅又體現了敘事者的何種匠心?

《紅樓夢》《西游記》與《水滸傳》,這三部最為中國人所熟悉的經典小說,都與石頭有著深刻的聯系。

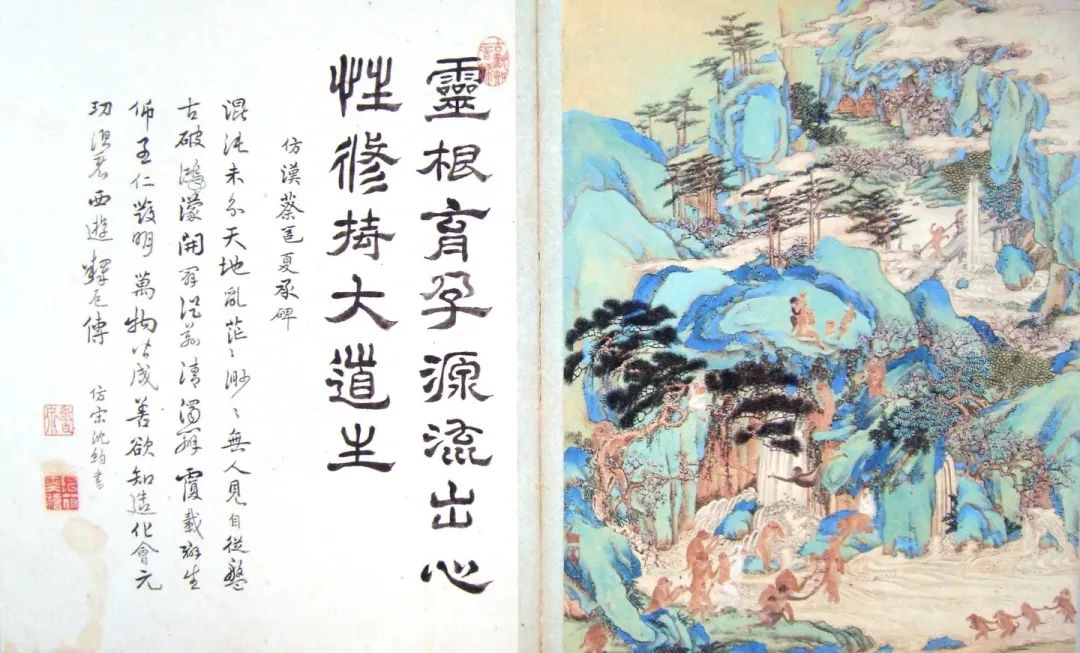

▲ 《陳惠冠新繪全本西游記》局部

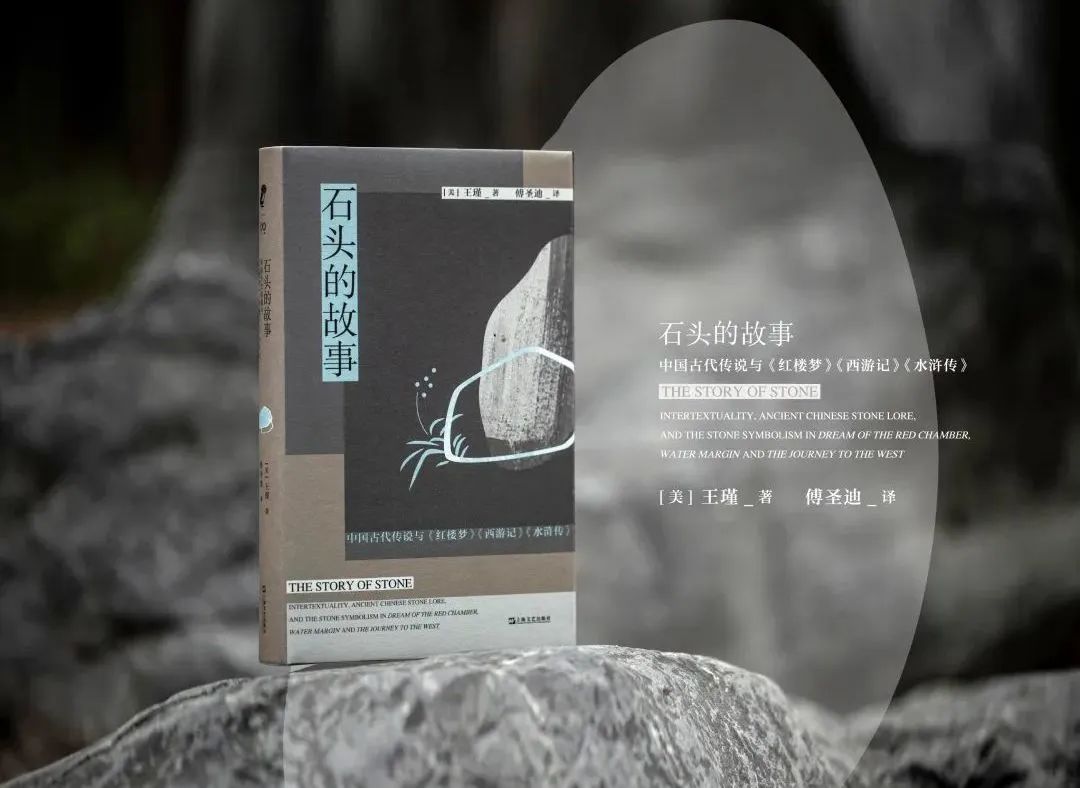

沿著中國文化中石頭神話和石頭傳說來源,杜克大學教授、麻省理工學院中國文化教授王瑾博士推出了專著《石頭的故事:中國古代傳說與〈紅樓夢〉〈西游記〉〈水滸傳〉》,對中國古代石頭傳說進行了重建,構建了“石頭的神話字典”。該書甫一出版,即獲得1992年列文森獎,被認為是當年關于中國文化的最優秀著作。漢學家、《西游記》英譯者余國藩盛贊:“我所見過的中國文學批評中,該書堪稱最新穎、最令人激動的之一。這三部公認的名著復雜而深廣,而王瑾的分析研究是如此清晰、深入、令人信服,幾乎無人能出其右。它將展示中國傳統文學研究如何尋求新的、不同的模式。”

王瑾 著|傅圣迪 譯|新行思 X 上海文藝出版社

互文性與闡釋(節選)

眾人把門推開,一齊都到殿內,[……]四邊并無一物,只中央一個石碣,約高五六尺,下面石龜趺坐,大半陷在泥里。照那石碣上時,前面都是龍章鳳篆,天書符箓,人皆不識。

那座山正當頂上,有一塊仙石。其石有三丈六尺五寸高,有二丈四尺圍圓。[……]內育仙胞,一日迸裂,產一石卵,似圓球樣大。因見風,化作一個石猴,五官俱備,四肢皆全。

▲ 上美影《大鬧天宮》

原來女媧氏煉石補天之時,于大荒山無稽崖煉成高經十二丈、方經二十四丈頑石三萬六千五百零一塊。媧皇氏只用了三萬六千五百塊,只單單剩下一塊未用,便棄在此山青埂峰下。

那三個故事便是如此開場的:《水滸傳》中一方神秘石碑的發現,《西游記》里那傳奇石猴的出世以及《紅樓夢》中一塊被遺棄神石的來由。單獨讀來,每一段都獨具想象力,散發著原創性的魅力。但若是對照著讀,先前的想法就未免略顯武斷。比如女媧石,若將它與石猴的形象相對比,它那看似奇妙的特質就不再顯得那般新穎。如果我們更細致地考察這兩則故事,便會發現其中的兩塊石頭具有某種相似性,這暗示著文本間存在著借鑒的可能。兩位作者在描繪女媧石和石猴之時,都用了一個相同的詞:頑(分別是頑石與頑猴),而它們都具備這個詞所蘊含的兩種特性——“頑皮”的天性和“未經雕琢/無知”的特質。任何一個讀到女媧石的讀者,都不難將它的特性和更早寫就的頑猴的形象聯系起來。人們甚至可以猜測,女媧石所在的假想世界中已然包含了先于其存在的石猴,而且它與眾不同的行為在女媧石上也有所體現。這種闡釋方式暗示著“沒有文本完全獨立于其他文本”,這一概念被稱作“互文性(intertextuality)”。

▲ 《西游記圖冊》,明 無名氏 繪,中國國家博物館 藏

本田莊太郎 繪《西游記》,日本講談社1949年版

文學作品中石頭的象征意義與涉及石頭傳說的互文關系在一定程度上遵循同一個重要的方法論前提,即在闡釋過程中必須時刻關注語境。之所以須關注語境,是由于雖然這種做法會動搖諸如“出處”和“受影響程度”(此類出自以作者為中心的視角)等重要的概念,但是互文性的機制卻運行在一個受約束的表意系統中,在其中表意過程大量地相互交疊,它們基本都涉及文化約束和文學傳統。例如,石頭傳說中的指涉功能(referential function),將諸如“頑石”“三生石”等虛構意象轉化為簡單明了的概念,而我們對此功能的認識似乎又一次印證了語境和文本、結構和變體以及象征意義和字面意義之間界限的存在,盡管互文性在理論上可以具備跨界的形式,而我們則可以考察“類別與時代的差異”以達成跨界。

我們甚至可以說,對互文性的質疑經常會將我們引向自省式的文本自我意識,這會喚起我們對古代文學和文化的感知,而不是讓我們遠離它們。在作者或主體不再試圖尋找他/她的身份認同的那一刻起,這樣的文本自省性經常會出現。正如同南宋著名詞人姜夔(約1155年—約1221年)所言:

作者求與古人合,不若求與古人異。求與古人異,不若不求與古人合,而不能不合;不求與古人異,而不能不異。

姜夔對古今關系的理解看起來超越了當時的時代。他不但刻畫出了互文性內在的兩個特點,即共通和差異,最重要的是,他還挑戰了作者意圖這一概念(“而不能不”)。在說這番話的時候,他其實暗示了一種以文本為中心的批評觀念,此觀念預先假設,所有的文本在其他某處都能找到其所指涉的對象,不論作者本身自不自知,不論它們是被一字不差地引用(合)還是已經徹底改觀(異)。

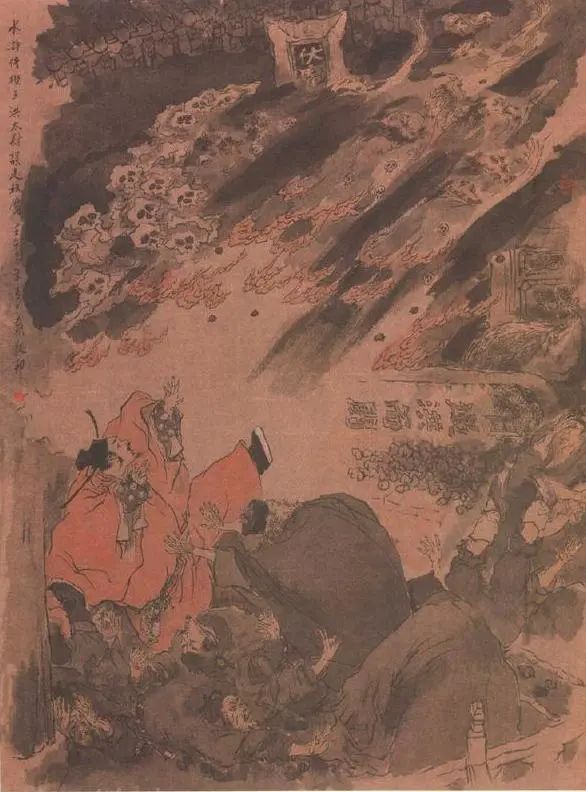

▲ 戴敦邦 繪《水滸傳》“洪太尉誤走妖魔”

正是對作者身份與意圖的顛覆,讓互文性研究有別于傳統的來源批評(source criticism),這也將互文性劃入批評范疇提供了可能性,且與更早出現的“典故”的概念相區分。因為只有作者“意識到其作品需要建立在過去的文學作品的基礎之上,并且在此意識下,有意盡自己所能將早先的文本融入自己的文本之中,用以解讀其中新的內容和美學價值”,他/她才會使用“典故”,而“互文性”則更進一步地包含了某些特定的過去的蹤跡,這些蹤跡因其作者身份的爭議性或完全不署名而缺少作者意識。故而,雖然我們可以看出,三生石這一隱喻就是曹雪芹(約1715年—1763年)有意借用的典故,然而“頑石”這一用語就沒有這般明顯。人們當然可以牽強地說,作者在書寫頑石(對頑猴也成立)之時的意圖便是將這兩個詞語和民間傳說中的點頭石這一典故相聯系,然而回顧一下姜夔的說法便可知,這種論斷缺乏依據,這是因為在文本創作的過程中,任何兩個文本都可能相互趨同,有時會在作者完全不自知的情況下潛移默化地發生,這是文本創作的固有特性。

我想要強調的是,互文性這一概念非但不會抹去我們的歷史感,反而會加強它。它重構了當前文本和前文本之間舊有的歷史連續性,將“史實性”的整體性這一抽象概念分解成了兩個局部表征:一是在解讀互文時,讀者自己所在時代的經驗;二是在重構,更準確地說是再語境化(recontextualization)前文本時,文本自身史實性的經驗。

▲ 清 孫溫 繪《紅樓夢》

假想我們在文本中遇到一個不熟悉的符號,它有著不同于我們通常所知的語義、文化和思想認知的關聯系統,此情形會喚醒我們,讓我們意識到自己所處的時代。例如,在閱讀《紅樓夢》時,我們被引導著進入了一個石和玉構成的謎團中,這兩者的意義和我們所用的語言中預設的指稱(比如,石頭象征著呆板、固定的物體,而玉是一種吉祥的象征)不盡相同。于是我們開始明白此文本的歷史性,因為我們意識到了當代石/玉的符號系統和18世紀的這部敘事小說中的系統之間的差異。讀者是否能意識到并找到它的互文本(在此例中是石和玉的傳說)都不重要。正如姜夔有力地指出的那樣,是我們對互文同源項(intertextual homologue)的預想而不是認同(用他的話說是“求合”)才讓閱讀和寫作成為可能。我們對諸如頑石和寶玉口銜的“通靈寶玉”等形象的陌生感立刻點燃了我們解讀它們的欲望,也同時讓我們進入了互文閱讀的機制。值得注意的是,我們的閱讀行為和這種欲望早已假定了每個形象一定有它自己的歷史,并且它的引用從來不是直接的,而總是以某種方式被轉化和改造過,用以更好地服務于(不論是意識的還是歷史的)新語境。

正是對文本的改編行為使我們可以確定其歷史性。一段從原語境中取出的碎片,一句對前文本的引述或引文,任何諸如此類的互文指涉都能在復位至其他語言的語境的過程中找到意義。甚至“三生石”這種看似直接的引用,也沒能完全忠實地再現佛學中“三生”這一轉世輪回的概念。一旦語境化之后,“三生”概念中原本暗含的循環往復的動力,在《紅樓夢》中被直接轉化成了簡單的對前世(即源頭)的追溯行為。《紅樓夢》雖看似一字不差地引用了此隱喻,然而它已經被改造,在新形態下它是一種作用于意識的工具,被用來服務于另一個語境。故而“三生石”這一隱喻的歷史性并非完全基于對“輪回”這一佛教概念的重塑與再語境化,它沒有固定的源頭。“互文性”這一概念決定了,文本只有在對前文本再語境化的過程中,才能主張并經歷其自身的歷史性,而非在回溯文本源頭的過程中。于是我們對歷史的認同被重塑為一種在互文的歷程中發生的轉化,而非一個等待被回溯的原點。

因此,一方面我們應當認識到石和玉之間雙重話語(dual discourses)的功能依賴性,即玉的“道德”話語有時會鞏固、有時卻會瓦解石頭的“哲學”與“神話”話語。另一方面更為重要的是,我們必須意識到曹雪芹將石頭的意義提升至獨一無二的中心位置,具體而言,石頭即是“通靈寶玉”(也即寶玉)本初的身份。在寶玉精神之旅的結尾,“通靈寶玉”再次化作女媧石,此處清晰地展現了曹雪芹受到抑制的思想話語。《紅樓夢》并沒有顛覆第一回中如敘述者所述的“開端”的概念,相反地,它預言并支配了主角身份認同危機(石和玉的決裂)的解決方式,也即回歸其石質的本源,以此,《紅樓夢》事實上推翻了其本身最基本的哲學思想。如果說,石和玉之間對話的分歧揭露了作者意欲突破意識上的藩籬(而后者則源自被文化所神圣化的“同源性”和“一致性”的概念),那么寶玉最終化作石頭則再次鞏固了“開端”這一預設主題,且文化和意識上的約束也得以暗含在“開端”這一概念中。由此看來,曹雪芹這種打破傳統的姿態也只不過是一廂情愿罷了。

同樣,在《水滸傳》中對從天而降的石碑的互文解讀則展現出一個道德困境,敘述者在描繪梁山泊好漢從殘忍的暴徒到朝廷忠良的轉變過程中,極力地隱匿了這一困境。這一百單八位在道德上模棱兩可的反叛者,最后卻又接受了朝廷的招安,而這恰是早先他們立誓要顛覆的朝廷,上述的困境就內嵌于這一態度的轉變之中。正如我將在最后一章的論述中指出的那樣,假設將封禪大典理解為從天而降的石碑的互文文本,那么我們就會明白,這種轉變并不是一種隨機應變的權宜之計,而是受道德和政治所驅使。大典中與刻于石碑之上的天書對聯中的政治符號(即天意的神秘感與皇帝即上天之子)含有強效的心理暗示,它讓這批反叛者不斷否定自身的道義,同時也讓他們不再質疑,他們自愿接受奉天意行事的皇帝的招安這一行為的正確性。

對石頭傳說的重構最終將引領我們發現文本中這些刻意被隱匿的片刻。只有通過考察各種不同的(不論是思想上的還是結構上的)約束形式,我們才能全面地釋放“互文性”這一概念中所蘊藏的解釋能力,而需注意的是,只要是文本必定會涉及這些約束。我認為,一旦對特定符號系統(如石頭傳說)的符號特征的分析與涉及其在文本中思想話語的地位的討論相融合,互文性研究的真正確的對象便會顯現。

原標題:《深入四大名著,會發現石頭是隱藏的主角|此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司