- +1

數說童年創傷:與自己的“內在孩童”和解

2008年,荷蘭萊頓大學生物醫學數據科學家巴斯· 海曼斯和他團隊進行了一項研究,讓他們從無言的基因中看到了一場發生在60年前的大饑荒。

在1944到1945年荷蘭那個“饑餓冬天”里,受餓的懷孕母親產出的新生兒比一般嬰兒都要“重”,當這批嬰兒步入中年,他們的低密度脂蛋白、膽固醇和甘油三酯水平更高,患肥胖癥、糖尿病、心血管疾病和精神分裂癥的比率也更高。

也就是說,你或許根本不知道你的母親懷著你時經歷了什么,但你的身體記得,就像母親講述給腹中的胎兒一樣。嬰兒并未切身經歷母親的饑餓,但他們身上負責燃燒脂肪的那部分基因卻變得“沉默”。

從那以后,表觀遺傳學——一個研究后天環境對基因的影響的領域——開始逐漸受到科學家們的關注。基因的甲基化則是該領域較為普遍的研究之一。

后來該團隊又在2014年的論文中,鑒定到了181個與饑餓經歷相關的差異甲基化位點,這些位點所在的基因主要與代謝調控相關。

“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳。”基因通過表觀遺傳的方式,記錄著類似于饑荒這樣的苦難創傷、外部環境給身體帶來的影響,并讓這種記錄在代代之間流傳。

成人基因對創傷的反應尚且如此,兒童呢?

奧地利精神病學家,個體心理學的創始人阿爾弗雷德·阿德勒說過:幸福的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。

近些年有越來越多的研究都逐一證實童年創傷與基因甲基化之間存在高度相關性。“一生”或許還不足以治愈一段不幸的童年,還得搭上后面幾代的人生。

“兇手有著不幸的童年”

和天災人禍帶來的創傷比起來,孩童的創傷往往在代價付出之后浮現,比如某地發生殺人事件,兇手被逮捕后都被爆有“不幸的童年”或者“不幸的家庭”,這樣的案例不在少數,比如近二十年前的“馬加爵案”和最近的“吳謝宇弒母案”。

2020年發表在《精神病學,心理學和法律》上的一篇研究甚至分析了經歷不同類型童年虐待的連環殺人狂的殺人動機,會傾向以何種方式殺人,以及以何種方式處理尸體。比如童年受到心理虐待的殺人狂往往是出于強奸的目的實施謀殺,并且更傾向于殺害前折磨受害人。

孩童早年發生的創傷往往被淡化和完全忽視:畢竟,若孩童還不具備完善的描述意識,也不記得它們,對于成人它們就顯得不那么重要。

“我曾以為我沒有什么創傷,可前幾天我爸媽因為我的穿著習慣與別人作類比取笑我,我才發現我可能錯了,”21歲的小張說。天氣冷的時候他不太喜歡更換羽絨服,“我知道他們是我最親近的人,也知道他們沒有惡意,明明可以一笑而過,但那時候的那種尷尬,心頭無比緊張他們的下一句話,感覺渾身發抖欲發冷汗,恐怕我永遠難忘。”

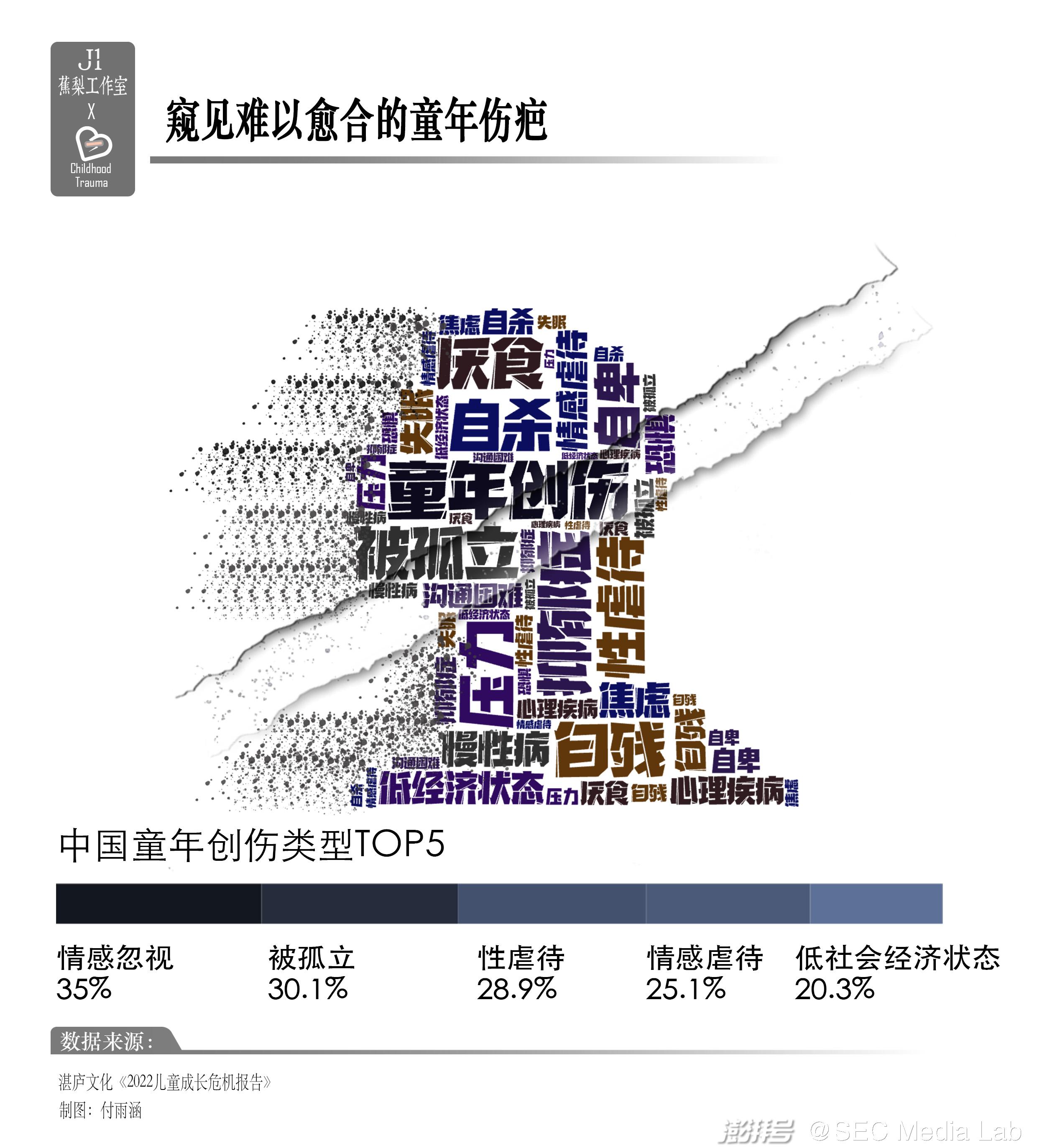

如果要給童年創傷做一個分類,根據美國國家兒童創傷壓力網,兒童創傷分為霸凌、社區暴力、復雜創傷(指兒童暴露于多種創傷事件,通常是侵入性和帶有人際關系性質的)、災難、藥物傷害、身體虐待、性虐待、恐嚇等13個種類。

孩童的成長環境是其幸福的來源,也可能是其苦難的來源。因此,家庭和學校就成了“最安全但也是最危險”的地方。

“談到家庭,我覺得它是沒有拼好的拼圖。不是說它沒有完成,而是拼圖從一開始就是缺塊的。”

小邱從小生活在以繼母和弟弟為中心的重組家庭里,就像童話故事描繪的,繼母對小邱尖酸刻薄,父親則是不冷不熱。現實世界沒有魔法,在這樣充滿壓力的環境里,小邱的身體每況愈下,經常出現突然性暈倒。父親帶她去過幾次醫院,但診斷和治療“每次都不了了之。”

進入高中,小邱打算競選班干部,但這一舉動讓其他同學視其為“眼中釘”,從最初語言上的冷嘲熱諷到后來肢體上的推搡,不堪其擾的小邱不得不選擇了休學。不美好的童年和被校園霸凌的青少年經歷最終導致她在高一第一學期就被診斷為雙相情感障礙II型。

直至今日,20歲的小邱仍然深受童年創傷的困擾,她無法和中年女子正常交流,因為那總會讓她想起自己的繼母。

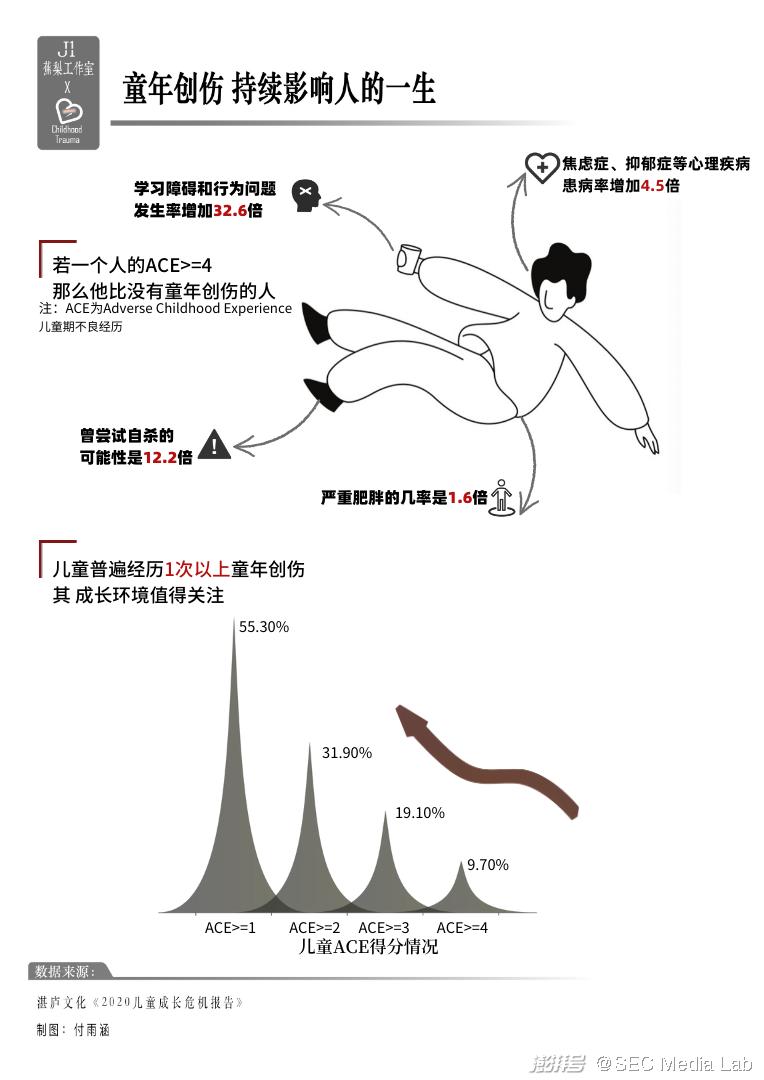

國際社會上有一種“兒童期不良經歷評分(ACE)”,在普通人群中,得分越高的人,自殺、吸毒,或者患上抑郁癥、心臟病、高血壓等慢性病的概率越高。2016年發表在《BMC公共衛生》上的一篇研究就證實了童年時期遭受身體虐待和性虐待與成年期患糖尿病高度相關。2019年發表在《柳葉刀精神病學雜志》上的一項研究強調,童年創傷可能會改變大腦結構,使抑郁癥加重或反復發作。

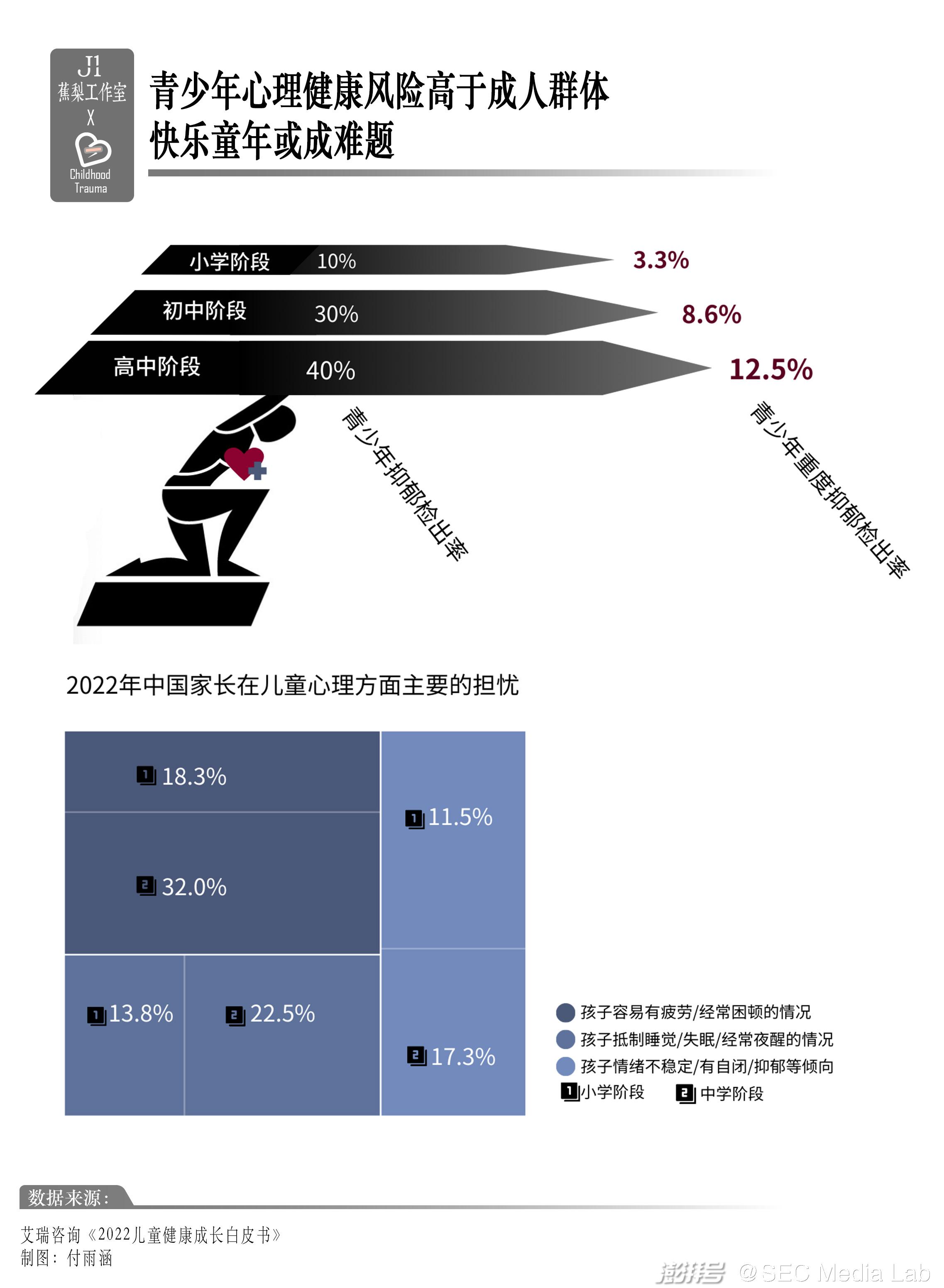

在國內,父母不正確的教育方式、繁重的學業壓力、校園暴力等因素可能影響青少年成長。近年有研究顯示,青少年被檢測出心理問題的概率正在走高,但許多父母可能很難意識到自己在其中的負面影響,經常“使錯勁”。

“我的父母都不太善于表達情感。當我提出一些想法時,我爸的第一反應是否定我。父母自己就是這么過來的,又怎么指望他們傾聽呢?”今年21歲,就讀文產管理專業的小陳說。

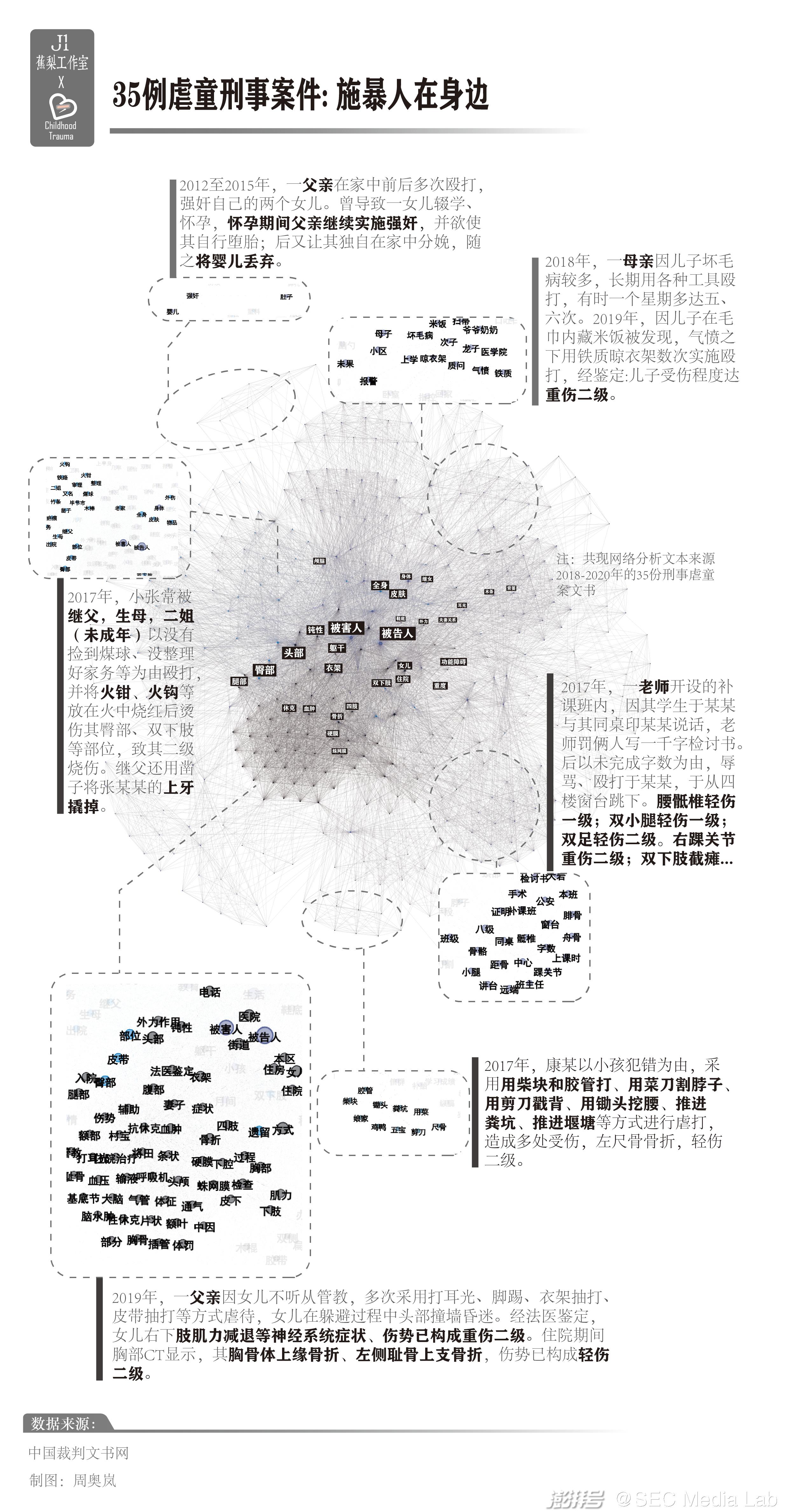

“35例刑事案件,30例被告都是家屬”

虐童、針對兒童的暴力問題一直以來都是童年創傷的主要來源,也一直受到國際社會密切關注。

“虐待”,看似遙遠的一個詞,或許在每一個人的身上都留下過痕跡。國際社會普遍將兒童虐待(child maltreatment)分為大致四類:身體虐待(physical abuse),情緒虐待(emotional abuse),性虐待(sexual abuse)以及忽視(neglect)。

一個人今天某種特定的、怪異的、潛意識的行為,或許就是曾經父母的謾罵,老師在全班面前對自己的羞辱,或是同學的暴力、孤立所結下的果。

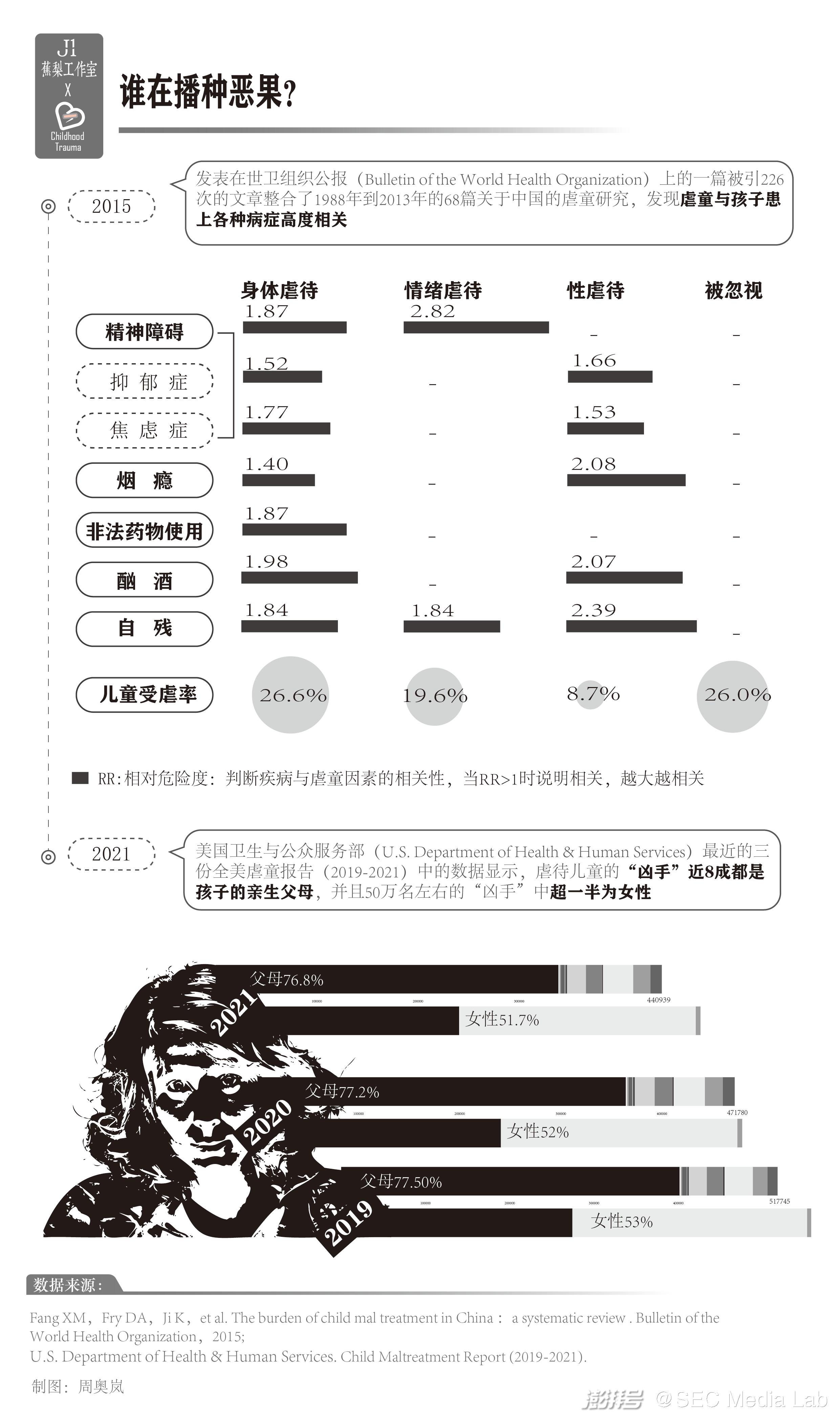

2021年有一項針對962名大學生的調查研究發現:他們中的22.1%在18歲之前受到情感虐待,38.6%受到身體虐待,8.6%受到不同程度上的性虐待。

在中國裁判文書網上輸入關鍵字“虐待”和“未成年人”進行搜索,顯示有189例刑事案件文書,其中,從2018年到2022年共有35篇屬于虐待兒童行為的刑事案件。此外,還有多達2757份未經篩選的文書屬于民事案件。

根據這35份刑事案件判決文書,30起案件的被告為受害人家屬,5起為教育工作者,包括學校老師和“特訓營教官”。他們的虐待行為包括但不限于:辱罵,掌摑,腳踢,用衣架、木棒、竹棍、PVC水管毆打,被害人分別被打至昏迷口吐白沫、骨折、器官出血、昏迷或落下殘疾。此外,加害人還會采用牙簽、針、燒紅的火鉗等工具施以虐待,或者將孩子關進“小黑屋”、手腳捆綁、禁食等。

細看施暴原因,家長大多以孩子不聽話、學習成績不好、不認真做作業、未能實現父母任務等出于“教育”的目的實施虐待;老師則是以交頭接耳,檢討字數不足等原因體罰、教育學生;“教官”因為學生不服從管理,“按照規矩”對學生拳腳相加或持械毆打,但“規矩”原本寫明的是“學生違反相關規定或者不聽從管理,教官可對其進行超負荷體能訓練、背負重物以及打手心和臀部等體罰”。

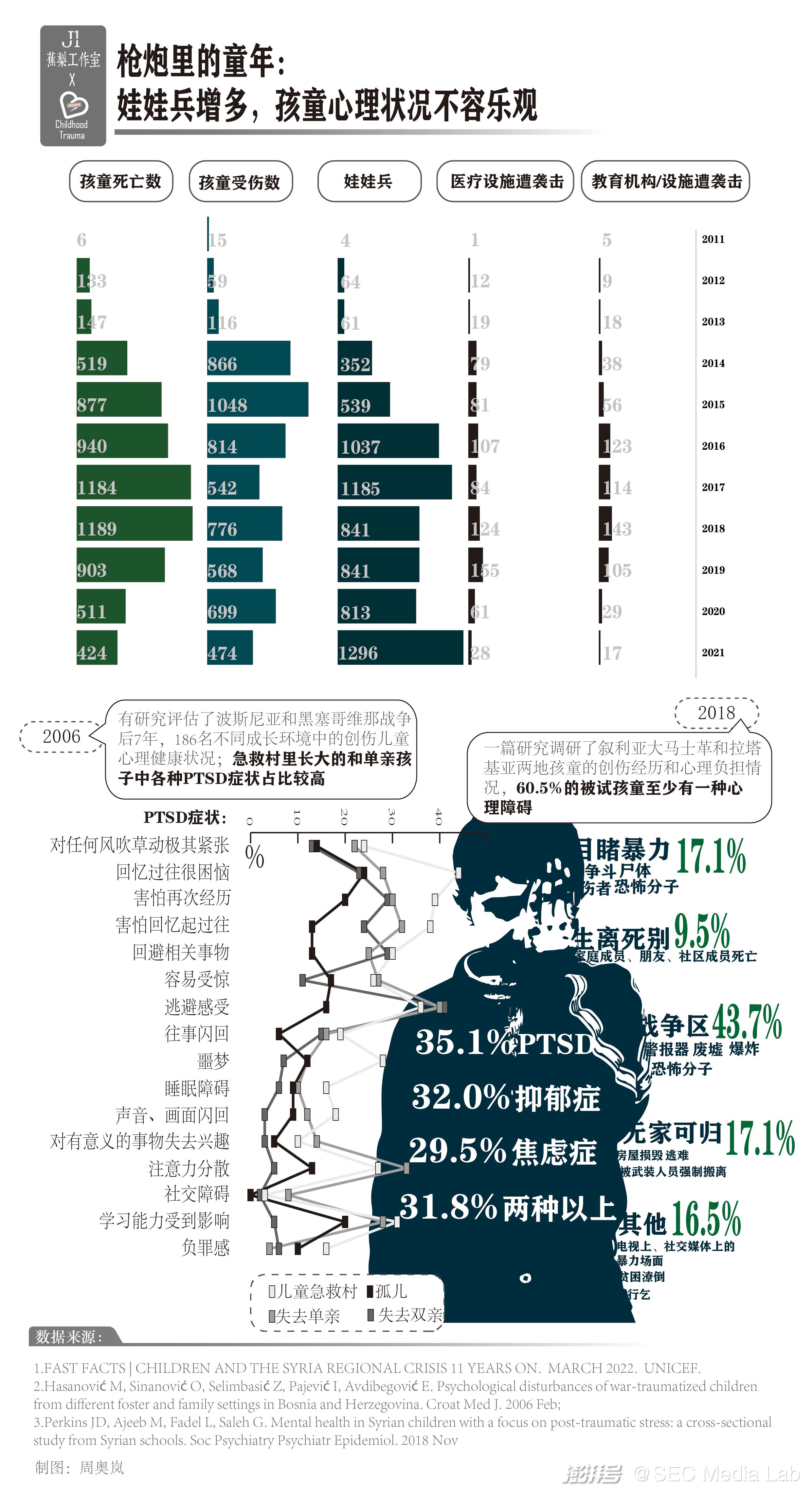

除了家庭和學校,在我們看不見的地方,在世界的某處,百萬嬰兒降生于戰火之中。敘利亞內戰爆發9周年時,聯合國兒童基金會發布報告顯示至少480萬敘利亞兒童在內戰期間出生,大約9000名兒童在沖突中死傷,另有大約100萬兒童以難民身份出生在敘利亞鄰國。敘利亞危機爆發12年以來,暴力、流離失所和缺乏基本服務持續困擾著兒童的生活。

2022年,敘利亞251名兒童喪生;2021年有近900名兒童喪生或受傷。自危機開始以來,死亡和受傷的兒童總數已接近13000。

逝者已逝,幸存者又該如何走下去?2021年,地雷、戰爭遺留下來的未爆彈藥是兒童傷亡的主要原因,使許多兒童終身殘疾。疾病、強奸、被迫賣淫,除了這些,戰亂中的孩子在心理上還要承受PTSD、焦慮癥、抑郁癥帶來的痛苦;部分兒童迫于生活,要靠撒謊、偷竊和出賣身體才能生存,甚至會被征為童兵。

無數幼小心靈堆疊起來的苦難與悲傷,最終都會轉化為整個人類社會不可挽回的成本。兒童基金聯盟委托英國海外發展研究所,對針對兒童暴力的全球直接和間接成本進行評估,2014年公布其調查結果:估計每年因針對兒童暴力損失7萬億美元,相當于全球GDP的8%。

“這不是你的錯”

小邱的手臂上還有無數條小刀劃過的刀疤,那是她給自己的“懲罰”。小邱認為,是因為自己不夠乖巧,成為了家庭的負擔。她以這樣的方式為自己“贖罪”。這些傷痕伴隨小邱至今。

美國心理學者貝弗莉·恩格爾所著的《這不是你的錯:如何治愈》一書中,提到過一個人久久不能走出童年創傷,并產生一系列的心理問題或攻擊行為,很大部分原因是源于創傷帶給自己的“羞恥感”。

“羞恥感是殘忍暴力行為以及破壞性關系的源頭,也是很多成癮行為問題的核心。在所有情感中,唯有羞恥感會破壞我們對自我的評價,認為自己骯臟丑陋、低人一等、毫無價值、不值得被愛。如果一個人長時間受羞恥感的折磨,他會厭惡自己,從而不惜自虐甚至自殺。”

經過五年的研究,她發現“慈悲心”是治療羞恥感的良方。2003年,克里斯汀·內夫提出“自我悲憫”的概念,就如同佛教中“悲憫”的意思包含了對萬事萬物包括自己在遭受痛苦時產生的同情感。概念提出后迅速引起了心理學界的興趣。“原來,自己也可以同情自己。”

貝佛莉說,自我悲憫可以加速人體釋放后葉催產素(oxytocin),此類荷爾蒙可以提升信任感、鎮定度、安全感、慷慨度和聯結感。“將悲憫拓展到接納自己的不完美、失敗和各種苦難,這對我的來訪者,尤其是兒童虐待的受害者而言尤為重要。”

心理健康問題尚沒有標準的解決方案,重要的是正視和療愈。面對心理疾病,首先應正確認識它,青少年時期正是學習、認識世界的時候,心理健康教育也就尤為重要。

《2020年中國青少年心理健康素養現狀》調查數據顯示,關于是否會尋求幫助,當自己出現心理問題時,30.8%的青少年選擇了“肯定會”,而16.1%選擇了“不會”;面對家人、朋友出現心理問題時,54.8%的青少年選擇“肯定會”,有5.8%選擇了“不會”。

意識到自己或身邊的人出現較為嚴重心理問題并且無法通過自我緩和的方式解決時,最重要的就是尋求幫助,可以向父母、心理咨詢師傾訴,向醫院尋求幫助。現在,線上診療的方式在我國精神心理領域很受歡迎,不同于線下問診,數字化醫療在精神心理領域更具優勢,并且部分精神心理咨詢不依賴儀器設備的檢查和生化指標的檢驗,線上問診可能為我們點亮一盞燈。

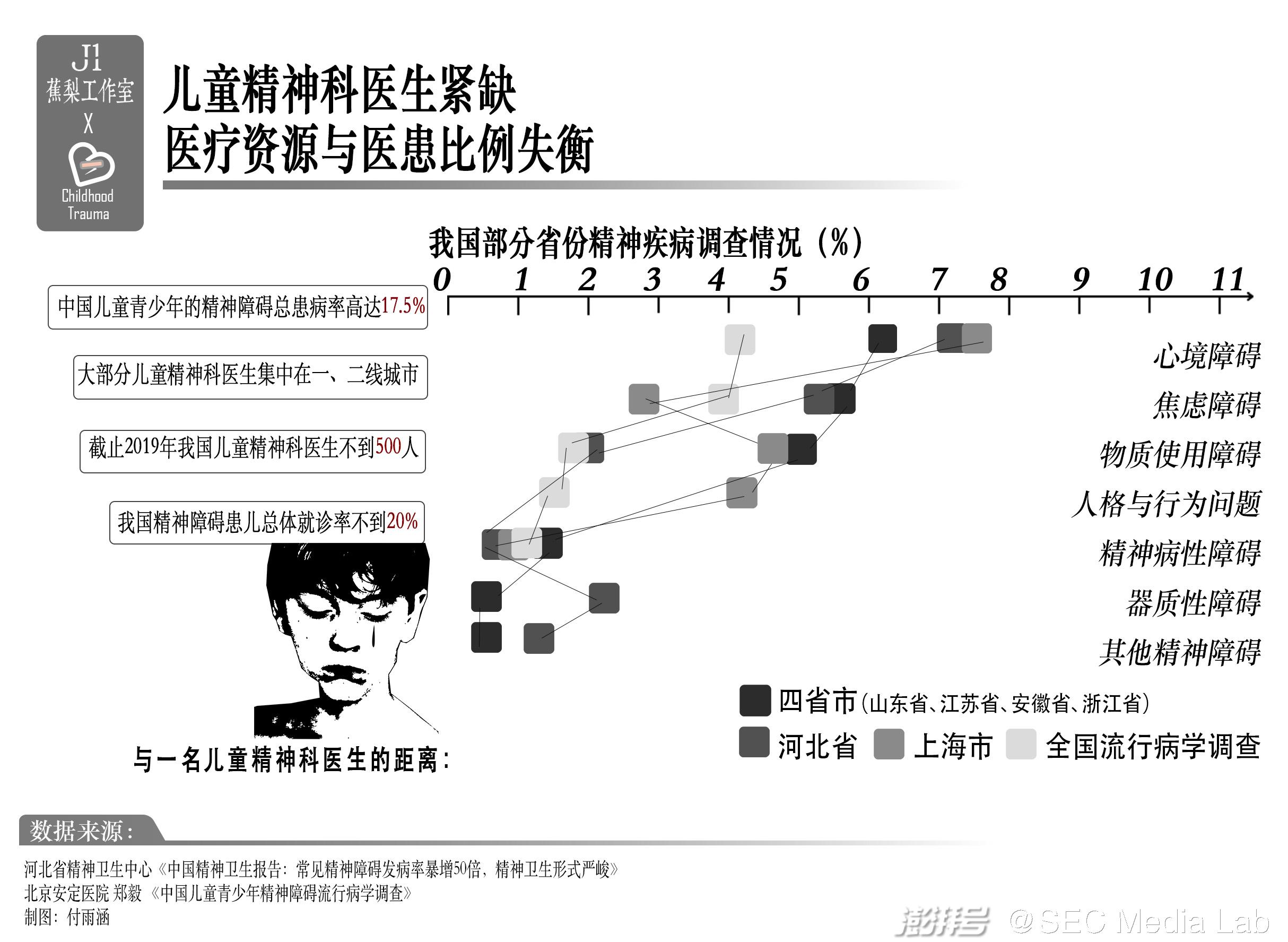

后疫情時代,大眾心理問題逐漸受到更多的關注,精神衛生缺口問題提上日程。

意識少,人才少,資源少,缺口大,使得心理健康問題日漸暴露的同時又難以短時間解決。北京大學第六醫院兒童精神科的年輕醫生王慧說:“我國精神障礙患兒已經超過5000萬,總體就診率不到20%,而我國兒童精神科醫生只有500人左右。” 去年8月,王慧獲得了北京大學青年醫師獎,是兒童精神衛生領域唯一的獲獎者。

2022年兩會期間,許多人大代表就青少年兒童心理健康問題提出近十多條建議。國家層面接連出臺政策,表明了對心理健康問題的重視程度。

心理健康除了政策推動,也離不開法律的保護和支持。

在兒童專門法中,《中華人民共和國未成年人保護法》的開篇總則第1條就是強調兒童身心健康的保護,并從各方面規定了兒童的身心保護;同樣,《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》從預防兒童犯罪的角度,強調對兒童心理健康問題的事先預防與事后矯治。

值得注意的是在立法層面,兒童身體健康保護和心理健康保護上缺乏明確的劃分。上述兒童心理健康保護的法律規定中,幾乎所有條文都將兒童的心理健康與身體健康合并表述為“身心健康”。

營造良好的兒童成長環境更離不開家長、社會和國家層面的努力與協同,當然也包括自己的努力。

“我經常被我爸否決,包括我最大的繪畫夢想,這導致我承受‘痛苦’的下限很低,常常很久才意識到自己身處于一種‘不喜歡’和‘不健康’的狀態,這一點我在放棄考ACCA的時候才意識到。”小陳說。

“不過我覺得,要走出創傷,很重要的一點就是去追尋‘超我’,發現自己的閃光點,汲取配得感。我現在狀態很好。但遺憾的是很多人都沒能意識到‘自己’的重要性。”

撰稿:周奧嵐

可視化設計:周奧嵐、付雨涵

統籌:朱媛媛

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司