- +1

虞順祥︱講拉丁文的小熊維尼

“他們肯定以為我瘋了”

1958年夏天的一個(gè)清晨,亞歷山大·勒納德(Alexander Lenard)像往常一樣打開(kāi)信箱收取報(bào)紙與信件,其中有一封英國(guó)梅休因出版社(Methuen & Co.,Ltd.)的來(lái)信。

“他們肯定以為我瘋了。”抱著試試看的想法,勒納德不久前將自己的《小熊維尼》(Winnie Ille Pu)的拉丁文譯稿寄給該書(shū)的版權(quán)方梅休因,結(jié)果恰如預(yù)料中一般——“很抱歉。”信中寫(xiě)道。

勒納德原名勒納德·桑多爾(Lénárd Sándor),1910年3月9日出生于匈牙利首都布達(dá)佩斯。他的前半生過(guò)著顛沛流離的生活,幼年舉家遷往奧地利,雖然在維也納度過(guò)了一段安穩(wěn)的日子,可惜好景不長(zhǎng),沒(méi)過(guò)多久就遇上了德奧合并,他被迫遠(yuǎn)走意大利,避難于羅馬。

淪為難民的勒納德為了謀生,從事過(guò)很多職業(yè),包括教授英語(yǔ)。二戰(zhàn)后期他曾收過(guò)一名特殊的學(xué)生——一位不懂英語(yǔ)的威尼斯地下抵抗組織負(fù)責(zé)人,當(dāng)時(shí)隨著戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)逐漸明朗,這位化名彼得羅的先生認(rèn)為盟軍到來(lái)的日子不遠(yuǎn)了,為了方便在工作上與盟軍聯(lián)系,他找到勒納德,并開(kāi)門(mén)見(jiàn)山地表示,自己學(xué)英語(yǔ)的目的就是為了交流,所以他不想學(xué)枯燥的語(yǔ)法,也不想背單詞。

老師一般都不太愿意收這種學(xué)生,更何況,每節(jié)課的酬勞只夠買(mǎi)一份面包或一塊奶酪,可在當(dāng)時(shí)的環(huán)境下,已有家室的勒納德需要這份工作來(lái)維持生計(jì)。就在此時(shí),他想到身邊有本米爾恩(A.A Milne)的《小熊維尼》(Winnie-the-Pooh),這本書(shū)的單詞、語(yǔ)法相對(duì)簡(jiǎn)單,且內(nèi)容多涉及日常會(huì)話,很適合英語(yǔ)初學(xué)者,于是他用這本“教材”開(kāi)始教學(xué)。教了四個(gè)月后,這位彼得羅先生在日常會(huì)話中已經(jīng)可以較為熟練地使用英語(yǔ)與盟軍直接交流了。這為他的工作提供了不少便利,戰(zhàn)后他甚至還被駐意盟軍授予最高金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?/p>

隨著局勢(shì)逐漸穩(wěn)定,意大利政府于上世紀(jì)五十年代初開(kāi)始陸續(xù)遣返難民,此時(shí)有兩個(gè)選擇擺在勒納德面前:接受美國(guó)政府邀請(qǐng),前往駐韓美軍基地工作(當(dāng)時(shí)他在駐意美軍工作),或者接受祖國(guó)的邀請(qǐng)——回國(guó)擔(dān)任匈牙利大學(xué)的講座教授。經(jīng)歷了數(shù)十年的顛沛流離,勒納德早已心力交瘁,他既對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)感到厭倦,也不想回到鐵幕下的匈牙利,最終他向聯(lián)合國(guó)難民組織提出申請(qǐng),前往巴西定居。

抵達(dá)里約熱內(nèi)盧沒(méi)多久,勒納德便被潑了一頭冷水,由于巴西當(dāng)局不認(rèn)可他在奧地利大學(xué)醫(yī)學(xué)院獲得的學(xué)歷,他既不能去學(xué)校當(dāng)老師,也進(jìn)不了醫(yī)院行醫(yī)。迫于生計(jì),勒納德只得在當(dāng)?shù)氐囊凰U礦場(chǎng)找了一份護(hù)理員的工作,但光憑這份微薄的收入難以養(yǎng)家糊口,這時(shí)他聽(tīng)說(shuō)礦上的法國(guó)工程師們?cè)诮o自家小孩找一名家庭教師,便毛遂自薦,教授英語(yǔ)與拉丁語(yǔ)。

在英語(yǔ)課上,《小熊維尼》又派上大用場(chǎng)了。這些法國(guó)工程師的子女自幼在南美長(zhǎng)大,此前對(duì)這本書(shū)一無(wú)所知,他們很快便對(duì)《小熊維尼》產(chǎn)生了濃厚的興趣。這種寓教于樂(lè)的方式起到了很好的教學(xué)效果。但勒納德在上拉丁文課時(shí)遇到了難題。他起初選用相對(duì)易學(xué)的《高盧戰(zhàn)記》做教材,但學(xué)生們對(duì)枯燥的語(yǔ)法學(xué)習(xí)感到非常厭煩,莫非要像《包法利夫人》里一樣,罰這些孩子抄寫(xiě)來(lái)加深印象?這時(shí)一位學(xué)生的抱怨提醒了他:“難道就沒(méi)有一本像《小熊維尼》一樣的拉丁文書(shū)嗎?”

“對(duì)啊,我可以把小熊維尼翻譯成拉丁文嘛。”勒納德出身醫(yī)科,拉丁文是讀書(shū)時(shí)的必修課,他學(xué)得很不錯(cuò)。而且這已經(jīng)不是勒納德第一次翻譯拉丁文了,在羅馬的時(shí)候,他曾為一家瑞士醫(yī)藥公司翻譯拉丁文醫(yī)藥文本。除此之外,據(jù)布達(dá)佩斯大學(xué)的茹然瑙·沃伊多維奇(Zsuzsanna Vajdovics)持有的一封勒納德的信(寫(xiě)于二十世紀(jì)六十年代),勒納德的一位朋友恩里科·馬法奇尼神父(Enrico Maffacini)曾將《匹諾曹》譯成拉丁文,這對(duì)他下定決心翻譯《小熊維尼》也有重要影響。

勒納德身邊僅有一本由十九世紀(jì)法國(guó)著名學(xué)者路易·馬里·基舍拉(Louis-Marie Quicherat,1799-1884) 編撰的《法語(yǔ)-拉丁語(yǔ)詞典》,是礦場(chǎng)的法國(guó)總工程師送給他的。憑著這本詞典,他開(kāi)始將《小熊維尼》譯成拉丁文,一干就是好幾年。其間,由于為礦工仗義執(zhí)言,他被礦場(chǎng)解雇了。幸好他運(yùn)氣不錯(cuò),在圣保羅遇到一位愿意收留自己做助手的外科醫(yī)生,才不至于失業(yè)。

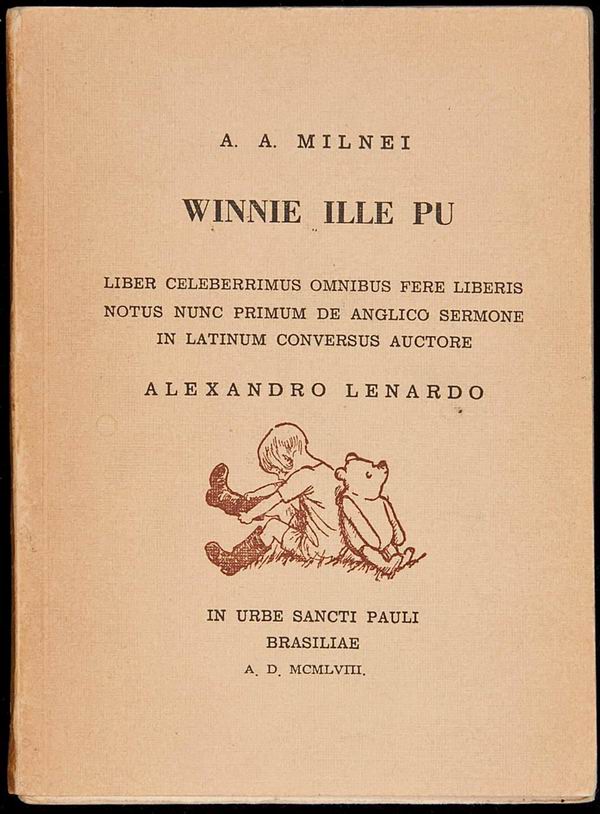

譯完之后,勒納德將譯稿寄給了梅休因。于是,本文開(kāi)頭那一幕不幸出現(xiàn)了。

拉丁文版《小熊維尼》風(fēng)靡歐美

雖然出版暫時(shí)無(wú)望,但勒納德不死心,隨后他去信詢問(wèn)是否可以獲得自印本的授權(quán)。這次梅休因答應(yīng)了。在支付了三基尼的版權(quán)費(fèi)后,梅休因允許他自印一百冊(cè),但不可以公開(kāi)銷(xiāo)售。

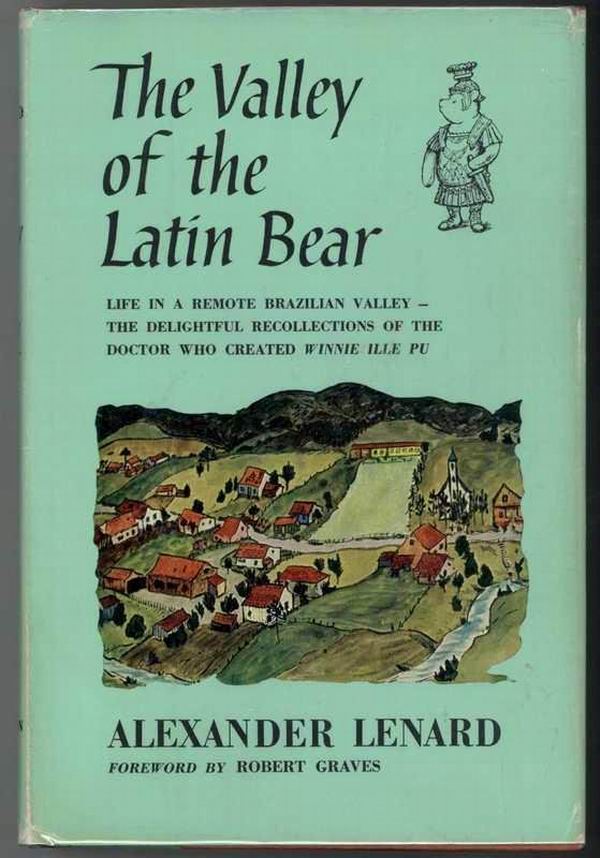

然而,“天高皇帝遠(yuǎn)”的勒納德并沒(méi)有遵守這個(gè)約定,他一共印了三百冊(cè),一冊(cè)寄給一位在丹麥皇家圖書(shū)館工作的朋友,后者回信請(qǐng)勒納德再寄二十冊(cè);一冊(cè)寄給英國(guó)著名詩(shī)人、翻譯家羅伯特·格雷夫斯(Robert Graves),后者不但回信對(duì)這本書(shū)大加贊賞,并且表示要讓自己的兩個(gè)孩子也讀一讀。他們倆也因這段緣分成為好友。勒納德1965年出版的自傳《拉丁熊之谷》(The Valley of the Latin Bear),便由羅伯特·格雷夫斯作序。

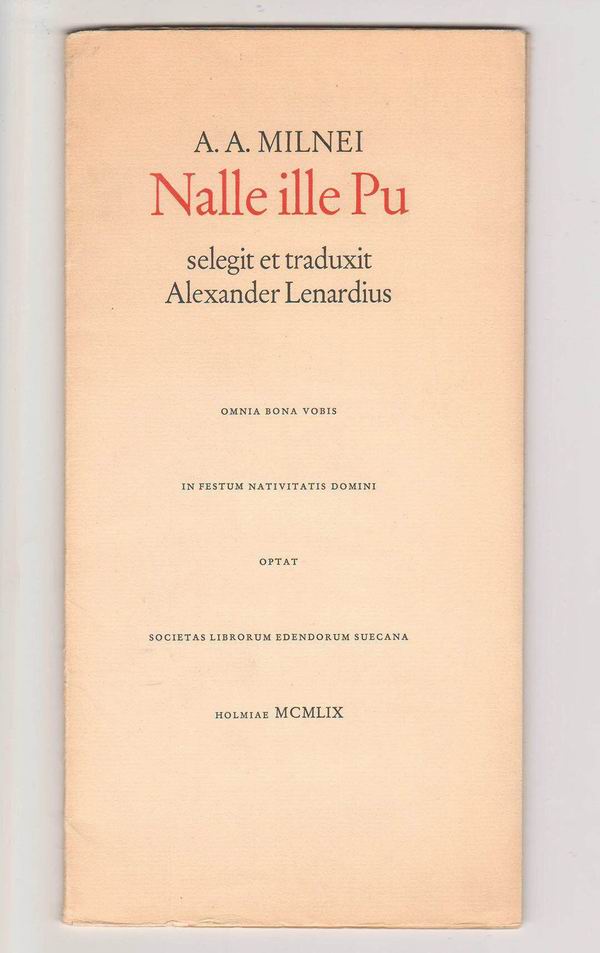

除此之外,勒納德還寄了三十冊(cè)給英國(guó)劍橋地區(qū)的三家書(shū)店,兩周后這幾家書(shū)店回信補(bǔ)訂了一百零五冊(cè),沒(méi)過(guò)多久,其中一家書(shū)店又來(lái)信要求再追訂兩百五十冊(cè)。然而,勒納德身邊已經(jīng)沒(méi)有那么多存書(shū),而且再也無(wú)力加印,他的積蓄已經(jīng)在上次印刷中用完了。此時(shí),更令人意想不到的情況出現(xiàn)了,這本書(shū)很快成為牛津、劍橋等院校的熱門(mén)話題,并且這一熱潮迅速蔓延到其他國(guó)家,很快便一書(shū)難求,甚至有人愿出十五美元求購(gòu)。緊接著瑞典著名出版社博尼爾(Albert Bonniers f?rlag)通過(guò)勒納德在丹麥皇家圖書(shū)館的朋友聯(lián)系上了他,表示對(duì)這本書(shū)非常感興趣,但由于版權(quán)原因,只能出節(jié)選本,勒納德私下和博尼爾簽訂了出版協(xié)議,1959年圣誕節(jié)前夕首印兩千冊(cè),沒(méi)過(guò)多久又加印了兩千冊(cè)。

事態(tài)發(fā)展至此,當(dāng)初拒絕過(guò)勒納德的梅休因出版社坐不住了,他們通過(guò)巴西的代理商聯(lián)系上勒納德,表示愿意出版他的譯作,但在版稅事宜上,雙方爭(zhēng)執(zhí)不斷。梅休因最初開(kāi)出的條件是根據(jù)凈銷(xiāo)售額的百分之十計(jì)算版稅,克里斯托弗·羅賓·米爾恩(《小熊維尼》作者之子)四分之三,勒納德四分之一,被后者拒絕了。隨后,梅休因想要一次性支付版稅五十英鎊,并且直接把支票寄到了勒納德家里。勒納德將支票原封不動(dòng)地退回,并附上一句拉丁文“Cade sis mortuus”——“滾!”最終梅休因還是妥協(xié)了,答應(yīng)版稅由勒納德與米爾恩五五開(kāi)分成。

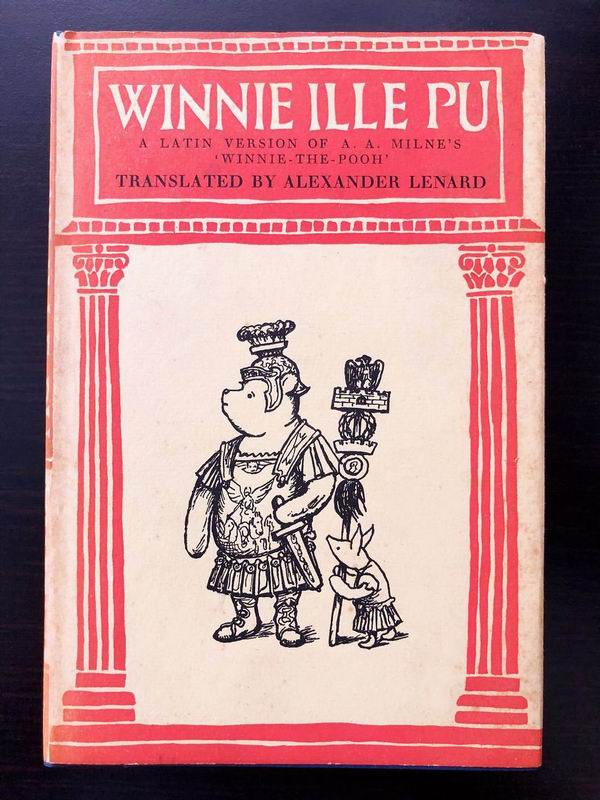

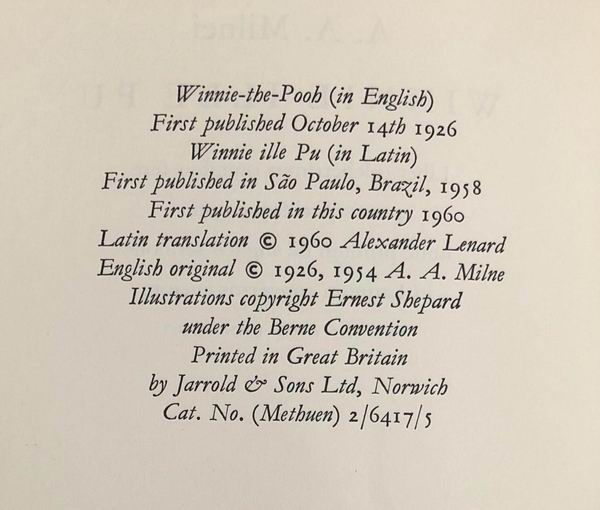

就這樣,英國(guó)版終于在1960年10月27日這一天正式發(fā)行,沒(méi)過(guò)幾天各大書(shū)店就銷(xiāo)售一空,緊接著便是一次又一次的加印。同年12月美國(guó)版發(fā)行,銷(xiāo)量比英國(guó)市場(chǎng)有過(guò)之而無(wú)不及,很快登上《紐約時(shí)報(bào)》暢銷(xiāo)書(shū)排行榜,并持續(xù)長(zhǎng)達(dá)二十周之久。據(jù)1961年4月21日發(fā)行的《生活》報(bào)道,當(dāng)時(shí)美國(guó)版的銷(xiāo)量已突破七萬(wàn)兩千五百冊(cè),而英國(guó)版加上瑞典版銷(xiāo)量也達(dá)到兩萬(wàn)兩千冊(cè)。

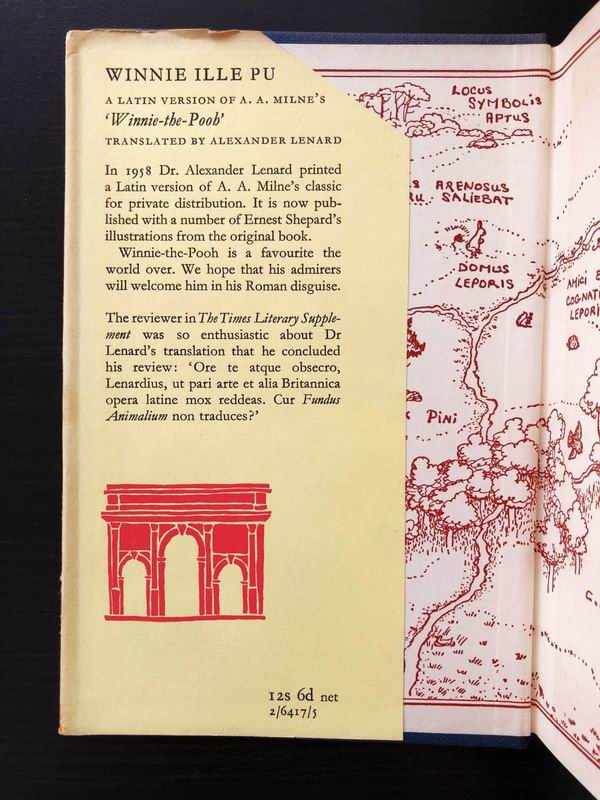

世間沒(méi)有完美的事,拉丁文版《小熊維尼》風(fēng)靡歐美的同時(shí),亦在評(píng)論界引起廣泛的關(guān)注,著名學(xué)者吉爾伯特·海厄特(Gilbert Highet)于1961年7月號(hào)《地平線》(Horizon)撰文,批評(píng)勒譯“用詞過(guò)于沉重,嚴(yán)重缺失原汁原味”。然而這部作品暢銷(xiāo)依舊,并未受到?jīng)_擊,這背后的原因耐人尋味。

弗朗索瓦·瓦克的《拉丁文帝國(guó)》(生活·讀書(shū)·新知 三聯(lián)書(shū)店2016年版)中提到,盡管進(jìn)入二十世紀(jì)后拉丁文教育已逐漸走向衰落,但直到上世紀(jì)中葉,這門(mén)語(yǔ)言仍在學(xué)校頗具地位。然而,當(dāng)時(shí)拉丁文課程大綱上的讀物大多是諸如凱撒的《高盧戰(zhàn)記》、西塞羅的《道德論著》與《演說(shuō)詞》、維吉爾的《牧歌》與《埃涅阿斯記》等“以高度文法導(dǎo)向?yàn)橹鳎谡Z(yǔ)言學(xué)或道德教育考量選出的書(shū)籍”,對(duì)大多數(shù)學(xué)生來(lái)說(shuō),這些讀物的內(nèi)容既冗長(zhǎng)又枯燥。沒(méi)想到突然有一天,一本有趣的拉丁文童書(shū)插圖本出現(xiàn)在書(shū)店里,在這本書(shū)里,你看不到傳統(tǒng)讀物中常見(jiàn)的演講、戰(zhàn)爭(zhēng)、英雄、神祇等內(nèi)容,它講述的是一只小熊與一位小男孩以及百畝森林中的伙伴們之間的故事,讓人眼前一亮。

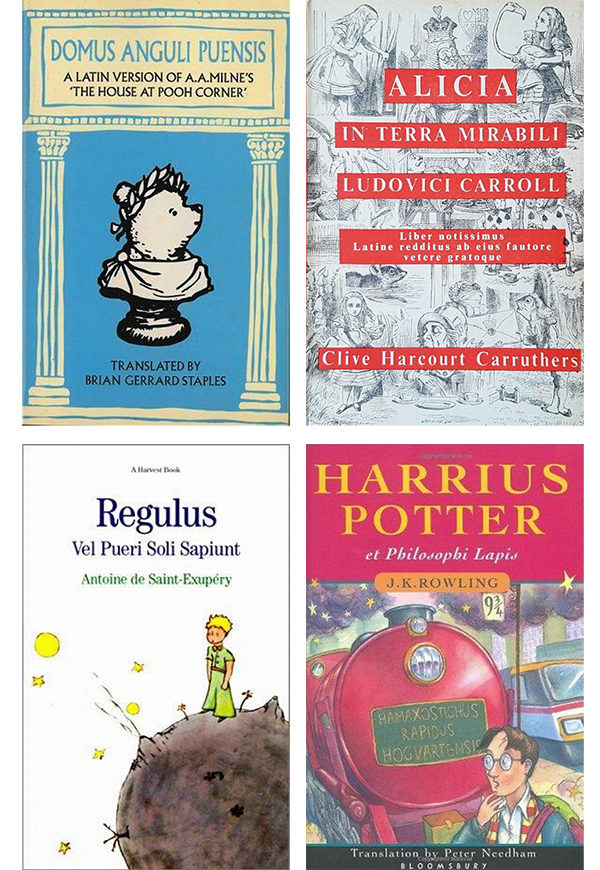

由于大部分購(gòu)書(shū)者是在學(xué)校修讀拉丁文的學(xué)生,出版方趁熱打鐵,于次年推出了小熊維尼拉丁文黑膠唱片,并于1962年發(fā)行附有注解與詞匯表的修訂版。拉丁文版《小熊維尼》直到今天仍在重印,該書(shū)的火熱讓出版商看到了商機(jī),隨后《愛(ài)麗絲漫游奇境記》《彼得兔》《小王子》《哈利波特》以及小熊維尼系列的另一部《阿噗角小屋》(The House At Pooh Corner)等暢銷(xiāo)童書(shū)也陸續(xù)被譯成拉丁文出版。

“最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)之一”

謝潑德的后人詹姆斯·坎貝爾(James Campbell)曾提到這樣一件事:

謝帕德為維尼的這些故事的新版本和譯本做了許多設(shè)計(jì),但對(duì)他來(lái)說(shuō),也許最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)之一是為拉丁文版的《小熊維尼》畫(huà)插圖。(《小熊維尼的誕生》,浙江人民美術(shù)出版社,2018年版,第130頁(yè))

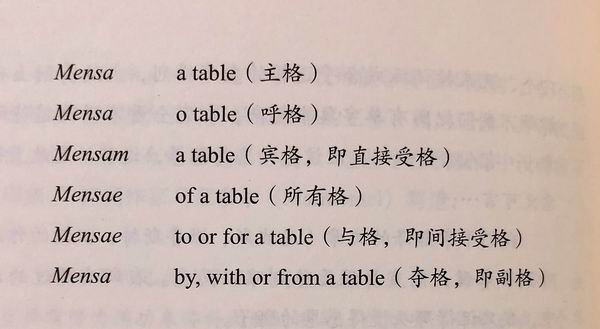

為什么說(shuō)這是“最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)之一”?書(shū)中沒(méi)有透露原因,我突然想起瓦克在《拉丁文帝國(guó)》中提到的一個(gè)人,他和畫(huà)小熊維尼插圖的謝潑德(E.H Shepard)生活在同一時(shí)代,七歲就開(kāi)始學(xué)拉丁文了,這個(gè)人就是丘吉爾。上課第一天老師給他一本語(yǔ)法書(shū),什么都不解釋就要他背出第一組詞尾變化:

最終,他花了半小時(shí)將這段內(nèi)容硬背了下來(lái),可是根本不明白為什么Mensa這個(gè)詞有時(shí)表示“一張桌子”(a table,主格),有時(shí)又表示“桌子啊”(o table,呼格)。他鼓起勇氣去詢問(wèn)老師,得到的答復(fù)讓他感到云里霧里,再度追問(wèn)后,卻受到老師不耐煩的警告:“倘若你再這樣無(wú)禮,小心我處罰你。聽(tīng)著,這可是極其嚴(yán)厲的體罰。”

冗長(zhǎng)、亙古不變的傳統(tǒng)讀物與填鴨式的野蠻教學(xué),讓許多拉丁文初學(xué)者往往只能硬著頭皮去努力熟記繁復(fù)的文法規(guī)則,成效可想而知。丘吉爾心儀的學(xué)校——桑赫斯特皇家軍事學(xué)院的入學(xué)試中,拉丁文是必考項(xiàng),結(jié)果這門(mén)科目他考了三次都不及格,而且成績(jī)一次比一次差。

家境殷實(shí)的謝潑德從小念的便是私立學(xué)校,即便后來(lái)家道中落,仍通過(guò)伯父的關(guān)系進(jìn)入了著名的圣保羅公學(xué)(St Paul's School)。在古典學(xué)倍受推崇的十九世紀(jì)英國(guó),拉丁文等古典語(yǔ)言課程在不少公學(xué)中占比很高,有些學(xué)校甚至達(dá)到了四分之三,拉丁文帶給他的回憶恐怕不會(huì)比丘吉爾好多少。

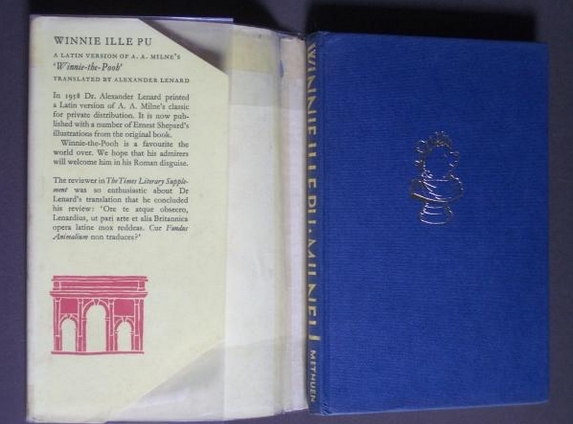

在這種情形下,要設(shè)計(jì)出具有新意的插圖對(duì)謝潑德來(lái)說(shuō)確實(shí)是個(gè)艱巨的挑戰(zhàn),這也就不難解釋?zhuān)瑸槭裁此罱K設(shè)計(jì)出的兩幅插圖仍舊給人一種很傳統(tǒng)的古典形象。封面插圖中小熊維尼成了一名頭戴縱鬃戰(zhàn)盔、身披盔甲、手握短劍的禁衛(wèi)軍,身邊是手持鷹旗的旗手小豬皮杰,另一幅用于扉頁(yè)的插圖則是頭戴月桂花冠的小熊維尼羅馬半身像。

“標(biāo)價(jià)已裁”

我最初是在安·思韋特女士(Ann Thwaite)撰寫(xiě)的《米爾恩傳》(A.A. Milne: His Life)中留意到這本書(shū)的。勒納德當(dāng)年的自印本我托英美幾位熟識(shí)的書(shū)商找了很久都沒(méi)找到,后來(lái)我決定去巴西古書(shū)市場(chǎng)碰碰運(yùn)氣,于是我在國(guó)際古書(shū)商聯(lián)盟(ILAB)的官網(wǎng)查找巴西古書(shū)商的聯(lián)系方式,一一寫(xiě)信詢問(wèn),可惜一無(wú)所獲,其中一位書(shū)商在回復(fù)我的郵件里表示,這本書(shū)非常罕見(jiàn)(extreamly rare),近十年他僅在一次拍賣(mài)會(huì)上見(jiàn)到過(guò)一本,文中那張書(shū)影就是在他的幫助下找到的。博尼爾的初版倒是沒(méi)費(fèi)多大勁就尋獲了,這得感謝斯德哥爾摩的書(shū)商老朋友格羅塞爾的幫助。至于梅休因的英國(guó)初版,我先后在美國(guó)書(shū)商卡明斯和英國(guó)書(shū)商盧卡斯處購(gòu)得一本。也許您會(huì)問(wèn),為什么我要買(mǎi)兩本?難道我有特殊的藏書(shū)癖,喜歡收藏兩本一模一樣的?

這里,我想先介紹一個(gè)在獵書(shū)過(guò)程中經(jīng)常會(huì)遇到的現(xiàn)象:“Price Clipped”,我將其翻譯為“標(biāo)價(jià)已裁”。著名書(shū)志學(xué)家約翰·卡特(John Carter)在《ABC藏書(shū)指南》(ABC For Book Collectors)第九版中說(shuō):“標(biāo)價(jià)已裁是指一本書(shū)的書(shū)衣前勒口的價(jià)格標(biāo)記被以斜角的方式裁剪,標(biāo)價(jià)的位置通常在前勒口的右上角,有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)在右下角。”

“標(biāo)價(jià)已裁”的形成原因通常分為以下幾種:

一、用于禮物饋贈(zèng),出于尊重將標(biāo)價(jià)裁剪。

二、許多特價(jià)書(shū)籍在處理時(shí),為避免價(jià)格對(duì)顧客產(chǎn)生誤導(dǎo),也會(huì)將標(biāo)價(jià)裁剪掉。

三、同時(shí)在兩個(gè)以上國(guó)家發(fā)行,故需要標(biāo)注兩個(gè)不同的貨幣金額。

從收藏角度來(lái)說(shuō),前兩種情況會(huì)導(dǎo)致一本書(shū)的價(jià)值大打折扣,如果你有心在Abebooks、Biblio這些大型二手書(shū)籍交易網(wǎng)站留意一下,你會(huì)發(fā)現(xiàn)同樣一本書(shū),書(shū)衣完好無(wú)缺與“標(biāo)價(jià)已裁”之間的價(jià)格相差懸殊。

而第三種則屬于正常情形,不會(huì)對(duì)書(shū)籍的收藏價(jià)值造成影響。我在卡明斯購(gòu)買(mǎi)的那本英國(guó)初版,書(shū)衣前勒口右下角就被裁剪掉了,當(dāng)時(shí)收到書(shū)以后我就在想,會(huì)不會(huì)是上述第三種情況。卡明斯老先生是從業(yè)四十年的老書(shū)商了,又是格羅利埃俱樂(lè)部的老會(huì)員,如果是上述前兩種情況的話,應(yīng)該會(huì)在書(shū)目信息里特別注明,相信他不會(huì)犯這種低級(jí)錯(cuò)誤。

事實(shí)證明我的想法是正確的,我后來(lái)在網(wǎng)上看到一篇刊發(fā)于1984年11月18日《紐約時(shí)報(bào)》的文章,里面提到拉丁文版《小熊維尼》的英國(guó)初版是由英國(guó)梅休因出版社與美國(guó)達(dá)頓出版社(E.P. Dutton & Co.)聯(lián)合發(fā)行,梅休因給達(dá)頓一共調(diào)撥了一千五百冊(cè)。好了,兩個(gè)國(guó)家同時(shí)發(fā)行,使用不同的貨幣標(biāo)價(jià),幾個(gè)條件都滿足了。沒(méi)過(guò)多久,肯特郡的盧卡斯幫我找到一本在英國(guó)本土銷(xiāo)售的初版,有倫敦老店福伊爾(Foyles)的標(biāo)簽,與卡明斯那本情況一樣,只不過(guò)這次變成了前勒口右上角的標(biāo)價(jià)被裁剪掉了。

戊戌季夏寫(xiě)于滬上退思齋

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司