- +1

南山-ing百校煥新!看看那些爆紅深圳的新校園

在創新的路上

深圳從未止步

繼師生和家長一致好評的

南山區“百校煥新行動”第一季結束后

《南山-ing百校煥新》展

又亮相海上世界文化藝術中心

全面展示存量校園改造的

深圳創新與示范

探討校園煥新與城市公共教育基礎設施

新方向新未來

此次展覽收獲眾多點贊好評

▽

2023年5月7日,隨著“百校煥新”學術專題研討會成功舉辦,為期一個月的《南山-ing百校煥新》展覽圓滿收官,超過45萬人到場參觀。這是南山“百校煥新行動”前兩期項目成果首次與公眾見面,除設于深圳海上世界文化藝術中心的主展場之外,還在濱海藝術中心慶典廣場舉辦深圳設計周平行特展。展覽通過模型、圖片、實物等多樣化的形式,全面呈現了“百校煥新行動”的研究、設計、建造、管理等在存量空間生產鏈條上的探索。展覽還舉行了系列公共教育與多場學術活動,匯集政府管理者、建筑設計師、教育專家以及校園使用者等多方聲音,充分探討城市、教育、建筑、可持續等多維度未來,推動“百校煥新行動”進一步持續創新。

展覽期間,南山區建筑工務署署長楊利君等為“百校煥新”行動智囊團頒發了聘書。

PART.1

展覽緣起:

南山存量校園全過程創新實踐集中呈現

利民之事,絲發必興。

2022年,由深圳市南山區委區政府部署,區建筑工務署統籌,協同區教育局、區發改局、市規自局南山管理局、區住建局、區規劃土地監察局等多部門,共同推出涵蓋組織管理、設計實踐、施工技術等多維度的全過程創新實踐——南山“百校煥新行動”。行動將對南山區143所老舊學校進行改造提升,其中,中小學70所,幼兒園73所,整體立項,分批實施。第一季已于2022年暑期開展,設計43所,施工38所,驚艷亮相的新校園爆紅深圳,受到師生和家長的一致好評,也吸引了全國對教育空間設計、存量校園設計的關注。

周紅玫是“百校煥新行動”的總策劃,她曾在2017年-2021年間策劃與實施“走向新校園:新校園行動計劃”,以一系列空間設計和管理的精準創新實驗,引發了建筑學界的關注。在她看來,“百校煥新”是“新校園行動計劃”的存量更新模式,也是在建筑學語境下,采用小微改造的空間手法來回應當下城市發展的社會問題:一校一策、一題一議,每一處煥新改造都是直面學校真實且迫切的問題。

“百校煥新解決的是如何精準使用有限資源,使眾多學校獲得公平發展機會。煥新的方法是百花齊放的,但其共通的底層邏輯,都是存量建筑空間可持續與再激活的探索,是百校煥新所倡導的價值內核。”周紅玫如是說。

一直以來,存量問題都是由復雜的歷史因素遺留積聚而成,學校修繕一直都是常態化的“頭痛醫頭、腳痛醫腳”,結果是“補丁摞補丁”。“治本”需要對既有條件的專業洞察,再輔以精準解難的專業技藝。在周紅玫看來,學校存量更新亟需建筑師的提前介入,用“研究引領設計”的倒推模式,補充完善缺乏建筑學專業參與的前期。

南山區建筑工務署署長楊利君表示,深圳正在全力建設中國特色社會主義先行示范區,有一個基本的特征就是開放、共融的城市態度和價值觀,而公共項目作為建設核心,是城市環境、城市主體的重要組成部分,展現特色的城市形象。作為設計管理者,希望能夠在公共項目中體現更多的人文關懷,在功能和實用上要體現特征之美,在文化、藝術和形式上體現價值之美,在結構、技術和工藝上體現融合之美,在生態、節能和環保上體現綠色之美,在精神上要體現思想、理念和哲學之美,政府建筑要有思想和精神的引領,這也是政府工程建設不同于其他社會項目建設的區別所在。

PART.2

展覽現場:

突破傳統建筑展覽制式

五大詞根構成主題單元

根之茂者其實遂,膏之沃者其光曄。創新與探索需要不斷的總結才能持續的突破。

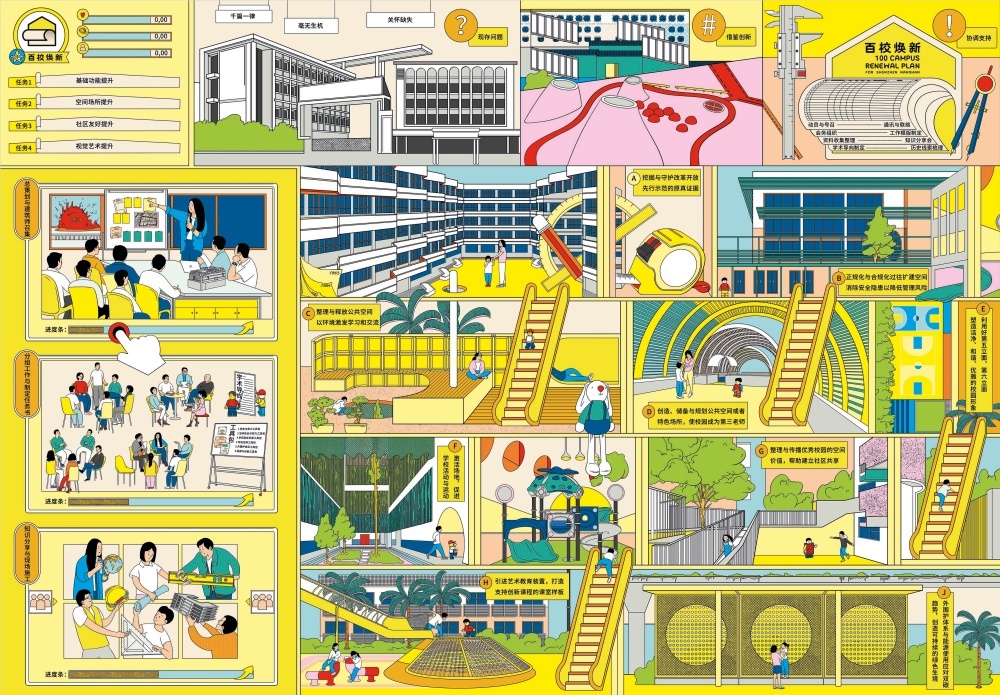

此次百校煥新展覽 “南山-ing”正值第一季總結,第二季啟動之際推出。展覽由《卷宗Wallpaper*》策展,策展人鄧圓也通過五大主題單元構成,用五大英文詞根表達思想,包括“Pre-蛇口作為原點”、“-ize新舊要素革新”、“-ing-我們需要怎樣的校園”、“Re-技術與倫理”、“Post-程序革新”。

“Pre-”引言部分集中展現了百校煥新行動的平行研究工作,如對于學校歷史文脈的文獻研究、對蛇口片區優秀校園建筑物質遺產和先行示范案例的展示等;

“-ize”代表“使之實現……狀態”,展現了百校煥新第一季中的研判、決策和設計過程;

在“-ing”單元,65個案例展示總結建筑師設計集群在建造、聯合組織的經驗;

“Re-”代表“reuse”(再利用)和“review”(回顧),精選48件來自粵港澳大灣區的多家機構與工廠的可持續材料樣板實物,呈現低能耗、低成本和高效率的材料應用可能性和可持續發展的價值取向;

“Post-”通過對項目完結后項目組關鍵人物的訪談記錄,以第一人稱視角述說百校煥新模式的經驗和愿景。

“改造143個學校,前兩季涉及65所學校、84800名學生,超過100萬平方米,32組建筑師,每年的施工期只有40天……巨大的量和有限的實施時間,在一起變成一個幾乎不可能的任務。這就是最大的困難,但這是以深圳為代表的所有快速發展中地區必須面臨的問題。”南山“百校煥新行動”學術策劃朱競翔在導覽時,用一系列數據概括出“百校煥新行動”的艱辛。

“如何重塑校園建筑與城市的關系?”

“為什么百校煥新始于南山?”

“百校煥新如何實現學校之間的公平發展?”

“煥新的校園建筑能否具備可持續性?”

……

這十大問題在展出現場懸掛

也是百校煥新展覽期間持續探討的

思考錨點與學術議題

“百校煥新”一直都嘗試多元手段實現“空間育人”,強調在日常的校園生活中發現藝術之美,空間創新也在展陳實踐之中有所體現。由眾建筑與SURE Design爍設計一起操刀的“南山-ing”展陳設計,一改建筑展覽常用的效果圖、設計圖紙的方式,以模擬街道與高樓的裝置體呈現了與深圳南山一脈相承的城市風貌,用類似于城市招牌的標識指引呈現“Pre-”、“-ize”等詞根,以實現不同單元的分區,還增加閱讀的趣味。同時,邀請插畫師響個丁丁把原本枯燥難懂的行業組織管理流程、學術導向,以漫畫的形式呈現。

PART.3文脈研究:

尊重在地歷史

是煥新的創意源泉與價值底線

既談存量的改造,背后必有歷史的縱深。既談“煥新”,也必有“舊”的相對意義。

“百校煥新行動”涉及多所歷史名校,加之南山本來具有當代特區人文歷史脈絡,如何了解校園的歷史沿革、建筑特征、空間形態、文化內涵,避免盲目拆除或改造,更好地以“一校一策、一題一議”的方式直面每個學校真實且迫切的問題,找尋校園精神和價值,文脈調研尤顯重要。

2022年3月,深圳大學的肖靖、夏珩,華南理工大學的徐好好,哈工大(深圳)的宋科,這四位深耕歷史建筑研究與保護的青年學者成立歷史文脈組,承擔起建立南山區教育類歷史建筑基礎信息檔案和保護名錄,并開展學校保護改造工作的主要任務。工作之初,便草擬出《南山教育類歷史建筑保護倡議書》草案,以及《南山區教育建筑歷史與設計線索普查導則》。

在“Pre-”單元,公眾可以看到文脈調研的部分成果:興建于1801年的南頭中學、1933年的西麗小學,以及伴隨經濟特區發展而生的育才中學、華僑城小學等。這些學府承載改革開放與教育改革的歷史,是深圳南山教育史與建筑史的歷史交匯點,也是南山城市功能發育與社會發展的見證。它們凝結了中國改革開放建設者們在校園建筑領域的當代遺產。

特別值得一提的是,在相關史料收集期間,歷史組留意到始建于上世紀80年代的蛇口培訓中心 (南山社區學院)這一重要教育歷史建筑,它被譽為蛇口“黃埔軍校”。工程從擴初審批到施工圖完成,僅用了3個月時間,體現出深圳速度。建筑風格顯著,留有改革開放初期的時代烙印。百校煥新統籌組與行政部門在數次多方磋商與會談之后,成功地從懸于一線的拆遷中,搶救了這個向阿爾瓦·阿爾托和約翰·波特曼致敬的社區圖書館。

歷史組希望能通過“百校煥新”,推動改革開放教育類歷史建筑的定標定級工作,摸索出一套完善的框架機制,以補充制度空缺,為文物學會和建筑學會提供一種全新的理論視野,立足南山,著眼深圳,為城市建立現當代歷史建筑評估規范貢獻參考范本。

PART.4

公共教育:

突破專業壁壘

塑造精神與價值的共同體

“百校煥新”不僅是一場建筑設計和施工的過程,也是一場公共教育和社會參與的過程。

在設計改造過程中,建筑師就與學校師生、家長、社區居民等多方溝通協作,共同探討需要怎樣的校園。在展覽之中,亦是如此。如何讓展覽更能突破專業壁壘?增進公眾對存量校園改造的認識和參與度,讓展覽成為公眾、建筑師和政府管理者之間交流互鑒和反思提升的平臺,成為整個策展團隊追求的事情。

不僅是展覽,也是溝通平臺。建筑師代表們給現場公眾進行專業導覽,從主創設計師的第一視角,講述“百校煥新”每個校園獨特的生長過程與背后的故事。展覽的涂鴉區以及樂高游戲區,都是觀眾用自己的視角表達校園的互動區域,讓這個展覽不僅是展陳、是敘述,更是溝通與交流。

不僅是展覽,也是公共教育。一系列圍繞深圳本土自然教育、未來學校、可持續材料、社校邊界、后碳新能源等主題開展面向公眾的互動工作坊,讓“南山-ing百校煥新”展覽成為遛娃目的地。

4月29日,“放學后,花園玩吧!”自然藝術主題創作工作坊,組織學生了解深圳本地自然生態地貌、本土文化民俗以及鄉土植物種類等基礎知識,共同打造家校社共建的“親自然”空間;

5月3日,“未來學校”兒童建筑工作坊帶著20多位同學,一起放飛對“學校”的定義,尋找“未來校園”的設計想象力;

5月4日國際青年節,NANO×ARCH? (材料乘以設計)為深圳學府中學的學生們,帶來了一節可持續材料設計互動;

5月6日,邀請深圳青年結合后碳未來的語境,展示新能源技術材料在城市公共設計界面的創新運用,“一起聊聊友好的校園生態建筑”;

5月7日,“會消失的教室”組織社校邊界空間專題導覽,邀請不同年齡背景的人們一同討論對學習空間的思考與考量,促發代際交流,營造全齡友好的學習場所……

公共教育是百校煥新展覽中極為重要且有價值的一部分。這不僅涉及知識和技能,能夠讓市民了解校園的歷史和文化、空間和設計,培養對建筑和城市的興趣和認知;更涉及情感和價值,啟迪公眾對城市日常空間更深層次的感知,塑造精神與價值的共同體群落。

PART.5

學術探討:

進入存量時代

深圳該用什么樣的創新去先行示范?

“百校煥新”推動了深港建筑以及設計師之間的交流,香港中文大學教授朱競翔、建筑師顧田等眾多香港設計團隊貢獻力量、出謀劃策,使得“百校煥新行動”里處處閃現出“圳能量”與“港元素”碰撞產生的創意火花。

《南山-ing百校煥新》以學術周啟動開幕,又以與《建筑學報》聯合主辦的學術論壇落幕,彰顯“百校煥新”項目對學術研究的重視。政府管理者、建筑設計師、行業專家等直面“百校煥新”以及存量空間模式創新息息相關的問題,交流互鑒,再接再厲。

“百校煥新”或是進入城市存量時代的信號與轉折點,是學界對于這一行動計劃的共識。原中國城市規劃設計研究院副總規劃師、深圳市工程勘察設計大師朱榮遠表示,深圳這座城市先行示范,先行試對和試錯,就是提出問題和解決問題。“百校煥新”的“煥”字,就是浴火重生的“煥”。“深圳是一個煉丹爐,在每個項目中都可能產生智慧的結晶。進入存量時代,我們所有設計的聚焦點、設計的方法都可能會和過去不一樣。百校煥新有可能是一個信號、轉折點。”

閉幕論壇學術主持、清華大學建筑學院副教授周榕也認為,“百校煥新”跟城市存量更新高度適配,城市存量更新會是未來相當長一段時間建筑界面臨的主要問題和工作場域。“百校煥新”對深圳乃至全國的校園新建和更新,將起到非常大的示范和引領作用。

基于存量時代的新問題與新場域,“百校煥新”究竟是以什么樣的創新機制在校園改造、城市更新范疇中提供借鑒與示范?同濟大學建筑與城規學院教授王方戟、深圳大學建筑與城市規劃學院教授龔維敏、華南理工大學建筑學院副教授朱亦民,帶來了關于學界以及設計實踐的分享與思考。他們不僅是高校教授,也是領隊導師——而“導師制”也是此次“百校煥新”行動的創新之一——由經驗豐富或在輕量建造、騰挪學校及快速建造方面比較有成就的建筑師來做擔任,年輕的建筑師、深圳本地建筑師、大院建筑師一起加入,可以充分分享資源,更高效更優質地做出行動反應。

何健翔和臧峰等年輕建筑師則從從業生態的維度談起了這一創新——深圳給建筑師提供了一個相對廣闊的創新空間。“在百校煥新的項目里面,把權力交給建筑師,尤其是交給非機構的建筑師,這是非常不容易實現的。年輕建筑師非常需要這樣的機會,能夠在實戰中學習。對年輕建筑師而言,這里就像是一個建筑學校。”何健翔說。

周紅玫作為城市公共設計管理者,不僅強調建筑師在整個空間生產鏈條中話語權的提升,更強調公共設計管理的程序革新。在她看來,百校煥新作為一個溝通平臺,行政資源、設計資源以及其他資源彼此交互,是“百校煥新”能夠形成快速作戰的重要機制創新。上海阿科米星建筑設計事務所合伙創始人莊慎也表示,“百校煥新”是城市管理者和設計師一起合作的結果,是打破條塊分割,組合創新產生的力量。“用一點小的東西去撬動大的社會認知,是社會設計上的創新。”

中央美術學院設計學院副教授、社會設計方向教研室主任、地瓜社區創始人周子書則更加關心的是,“百校煥新”的第三季、第四季,是否對師生之間的教學互動產生影響?是否能夠形成深圳學生集體的歸屬感?

道阻且長,行則將至;行而不輟,未來可期。“百校煥新”以自己為樣本,通過系列公教普及、學術探討,向社會公眾和專業界展示理念和成果的同時,激發出更多的思考和討論,推動教育空間設計、存量校園改造等領域的學術研究和持續創新。

在充滿生機的春天,“百校煥新”積蓄著力量,朝著收獲的季節怒放生長。

來源:深圳特區報

作者:高雪香 王志明

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司