- +1

王鶴棣“就讀”的大學:僅存在8年,卻是中國高校的巔峰

來源|最華人

作者|朗博

最近,電視劇《戰火中的青春》感動了萬千網友。

1937年,留學美國的程嘉樹(王鶴棣飾)毅然回國,在那個戰火紛飛的年代,他進入西南聯大讀書,立志報效祖國。

《戰火中的青春》劇照

隨著電視劇的熱播,西南聯大,再次走進人們的視野。

西南聯大,被稱為“中國高校教育史上的珠穆朗瑪峰”。

在最艱苦的抗日戰爭時期,這里云集了當時中國各領域的泰斗,先后在此任教的專家教授有300余人。

從這里走出的中國兩院院士多達171人,8人獲得兩彈一星功勛獎,4人獲得國家最高科學技術獲,2人獲得諾貝爾獎,成為中國科技領域的中流砥柱。

這里也走出了中國100多位人文大師,成為中國文化思想的基石。

一個僅僅存在8年的臨時大學,為什么能如此輝煌?

抗戰時期國立西南聯合大學校舍舊影

01

1937年,日軍鐵蹄踐踏中國大地,開始有計劃地摧毀中國文化。

五朝宮闕,北平淪陷。

北大的紅樓淪為日軍憲兵司令部;清華成為日軍的兵營和醫院,圖書、儀器遭受洗劫,體育館成了馬廄,新南院成了隨軍妓館;三分之二的南開大學毀于炮火之下……

清華的吳宓深感悲憤無望,在日記里寫道:“聞報,知戰局危迫,大禍將臨……今后或自殺,或為僧,或抗節,或就義。”

吳宓,中國的“哈佛三杰”之一,清華大學國學院創辦人,中國比較文學之父

中國知識分子在民族危難之日,表現出錚錚鐵骨。

中國最后一位傳統詩人陳三立拒絕日本人游說,怒斥:“呸!中國豈狗彘耶?豈貼耳俯首,任人宰割?”最后絕食五日,憂憤而死。

陳三立的兒子,中國的國學大師陳寅恪,為了保證中國的文脈不斷,在父親的喪期秘密逃離北平,他說:“文化不可以亡,救國經世,尤必以精神之學問為根基。”

陳氏家族三代名士:陳寶箴(中間)、陳三立(右二)、陳寅恪(左二)

中國現代美學奠基人、北大教授鄧以蟄的三兒子,當時僅有13歲,在日本召開的占領北平的“慶功會”上,將日本膏藥旗扯碎,踩了兩腳。日本人開始追查他。

鄧以蟄只能讓兒子逃難,臨走之際,囑咐兒子,一定要學科學,科學才能興國。

后來,這位少年輾轉到了昆明,考入了西南聯大物理系,真的實現了父親的囑托。

他就是鄧稼先。

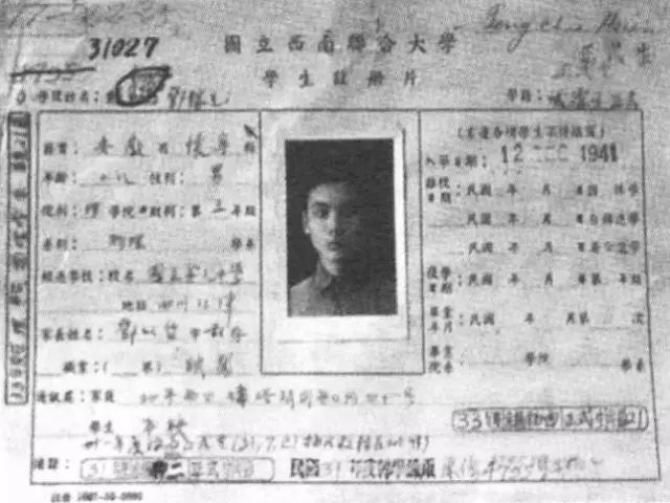

鄧稼先的西南聯大學生注冊卡

清華大學的聞一多、朱自清等人對日本人的優厚待遇嗤之以鼻,也義無反顧踏上南遷之路。

熱血殷紅,只為中國弦誦不絕!

02

1937年11月,國立北京大學、國立清華大學、私立南開大學在長沙組建成立國立長沙臨時大學。

但不久后,日寇逼近長沙,1938年2月,臨時大學分三路西遷昆明。

這三路西遷,號稱“中國教育史上的長征”。

從內地到云南的旅途異常艱難,崇山峻嶺,峽谷深澗,道路崎嶇,危險重重。

特別是湘貴云的這一路,200名師生行程3200多里,歷時68天,橫穿湘黔滇三省。

他們風餐露宿,歷經磨難。

路上所經過的多是西南偏僻村野小鎮,無法容納這么多師生,他們有時就住牛棚羊圈,與牛馬為伴,干草做床,星月為燈。

這一路,也受到了當地人的熱烈歡迎。

在“步行團”進入貴州玉屏時,縣長劉開彝貼了這樣的告示:

查臨時大學近由長沙遷往昆明,各大學生步行前往,今日(十六)可抵本縣住宿。本縣無寬大旅店,茲指定城廂內外商民住宅概為各大學生住宿之所。凡縣內商民,際此國難嚴重,對此振興民族的領導者——各大學生,務須愛護借重。將房屋騰讓。打掃清潔,歡迎入內暫住。并予以種種之便宜。

特此布告,仰望商民一體遵照為要。

此布。

西南小鎮一個衣衫襤褸的保長,敲著鑼,告訴貧窮的鄉里人,不能對師生哄抬物價。

這布告體現著在民族危難之時社會各階層強大的凝聚力,老百姓對保護民族文化與人才的可貴意識,正是這樣的文化認同感,才使得中國文明的薪火不斷。

象牙塔里的文弱書生在顛沛流離中,接觸到了下層勞動人民,感受到了中國草根百姓中蘊含的不屈的民族精神,確信中國不會亡國。

聞一多等三名教授還在路上蓄須明志:趕不走日本人,就不剃胡子,看它能夠長多長!

1938年4月,三所大學的師生到達昆明,國立西南聯合大學正式成立。

清華校長梅貽琦、北大校長蔣夢麟和南開校長張伯苓組成聯大常務委員會,為了避免三校之矛盾,張蔣兩人“讓”權,梅貽琦掌管聯大。

抗戰時期,經費缺少,聯大辦學條件非常簡陋。

當時聯大校園的設計者是梁思成、林徽因夫婦。

設計藍圖一變再變,從樓房變成了平房,從磚墻變成土房。梁思成全無用武之地,他很無奈:茅草房每個農民都會蓋,要我梁思成干什么?

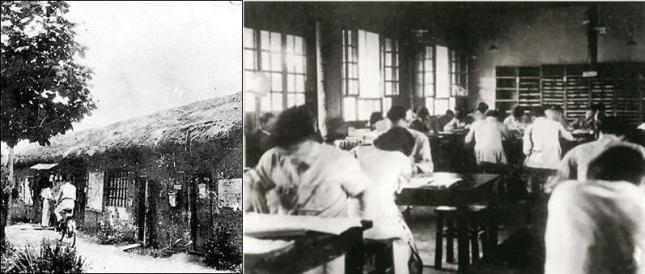

當年的學生宿舍和教室

只有圖書館屋頂使用了青瓦,教室、實驗室使用鐵皮,宿舍屋頂一律用茅草。

每逢下雨,宿舍里學生只能用盆碗接水。上課時,教室的鐵皮房頂被打得啪啪作響,教師無法上課,學生只能自學看書。

一次,中國現代經濟學泰斗陳岱孫上課時,因為雨聲太大,便在黑板上寫下了“靜坐聽雨”。

這段故事在聯大廣為流傳,被戲稱為“風聲雨聲讀書聲,聲聲入耳”。

電影《無問西東》中就有“靜坐聽雨”這段情節

后來,聯大經費緊張,鐵皮房頂被賣掉,改成了稻草房頂。每次下雨時,大家只好打著傘上課。

04

當時教授的生活極其清苦。

一次,朱自清遇到乞丐追討,說我是聯大教授,乞丐一聽是“越教越瘦的教授”,扭頭走了。

朱自清的兒子朱喬森曾回憶父親的生活,他或和青年助教搭伙包飯,或到朋友家蹭飯。當時朱自清體重僅有39公斤,形銷骨立。他常年不添新衣,經常披件車夫的蓑草衣到校授課,成為聯大一景。

朱自清夫婦及兩個兒子在昆明翠湖

在去西南聯大之前,大學教授的薪水往往都是上百元,是普通人的20多倍,衣食無憂,家中都有仆人和保姆。

但在昆明,教授們生活窘迫,不得不另謀生路。

物理系教授趙忠堯,養不起三個孩子,每次講課回來,便在家里制作肥皂。

當然,他作為人類物理學史上第一個發現反物質的物理學家、中國原子核物理研究的奠基人,做肥皂是小菜一碟了。

趙忠堯和家人

聞一多國學底蘊深厚,謀生方式是刻圖章,梅校長和別的教授也為他做廣告。為了解決吃菜問題,他和妻子還開始種菜。

一次,聞一多見到西紅柿長了蟲子,一籌莫展。正好吳征鎰經過,作為中國植物學的泰斗和“活字典”,便指導聞一多如何種菜。

清華校長的職務級別相當于國家總理,以前收入頗豐,到了聯大,因為經費緊張,他變賣自己汽車和財產,生活竟然也入不敷出。

梅貽琦的夫人韓詠華過慣了錦衣玉食的生活,也能深明大義,做起糕點挎籃在街上出售,并取名“定勝糕”。因為路長,她舍不得穿襪子,經常把腳磨破。

誰能想到,一群在中國,甚至世界學術界都赫赫有名的學者,竟然為生活所困,大材小用呢?

05

學生的日子也不好過。

楊振寧回憶,他們在學校食堂吃飯時,往往是站著吃,米飯是用桶裝的,他在盛第一碗的時候,只填半碗,盛第二碗時,再填滿滿一碗。

如果第一碗盛滿,等吃完以后,桶里的飯便會沒有了。

吃飯的時候,食堂便會響起筷子敲碗的聲音,因為米飯中有很多石子雜物,大家邊吃邊挑。

當時聯大沒有開水喝,不上課時,學生就跑進昆明城喝茶。

說是茶館,其實大多是昆明城內的住戶,在自己小院擺起一個小桌子,燒上一壺開水,以很便宜的價錢,讓學生在這里看書。

學生們就在那里學習討論,直到深夜。

西南聯大校舍舊影

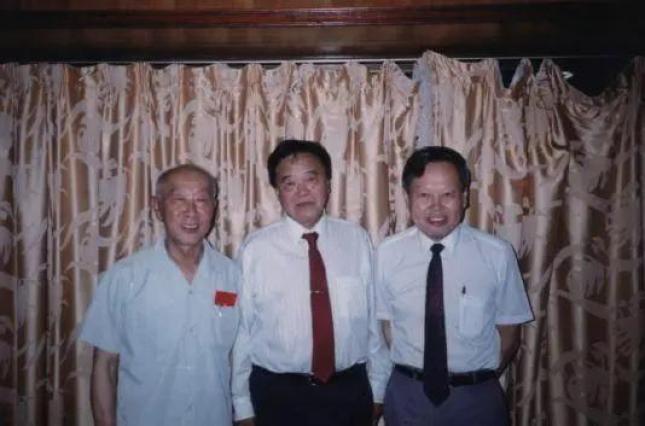

就是在茶館的昏暗氣燈下,三個學子曾夜讀海森伯,進行了激烈的爭辯討論,這也影響了他們整個一生。這三人就是以后在中國物理學舉足輕重的聯大物理系“三劍客”——楊振寧、黃昆、張守廉。

楊振寧后來回憶說:“與黃昆和張守廉的辯論經驗告訴我:和同學討論是極好的真正學習的機會。”

黃昆、張守廉、楊振寧

06

生活雖然困苦,但是聯大師生的精神是樂觀、積極、自由的。

西南聯大雖然是三所學校聯合辦學,但師生為了改變中國之命,一反文人相輕的作風,為了中國的文化香火不斷,他們融為一體。

清華智慧如云,北大寬容如海,南開堅定如山,三所學校的氣質也就是西南聯大的氣質。

北大哲學系教授黃枬森曾撰文回憶:當時的國文老師是沈從文,英語老師是李賦寧,物理老師是吳有訓,中國通史老師是吳晗,公共倫理學老師是馮友蘭。我還選修了數論和《莊子》,老師分別是華羅庚和聞一多。

這陣容,簡直太豪華、太奢侈了。

梅貽琦作為校長,堅持教授治校,他說過一句名言:“校長不過是率領職工給教授搬椅子凳子的。”

上個世紀80年代,有人問沈從文:為什么當時條件環境那么苦,西南聯大培養的人才,卻超過了戰前北大、清華、南開30年出的人才的總和?

沈從文回答了兩字:自由。

學術自由的空氣,和對人才的尊重,才造就了中國教育史上的奇跡。

07

“千秋恥,終當雪。中興業,須人杰。便一成三戶,壯懷難折。”

這首西南聯大的校歌,唱出了中國知識分子振興民族的使命感、責任感。

在這段艱苦的歲月,面對日本飛機的轟炸,師生們跑到山里林中,從來沒有間斷學習,“見機而作,入土為安”,是他們對日寇的飛機的蔑視。

為了避免轟炸,教授們散居于昆明郊區,正是在這樣的房屋中,吳大猷培養出楊振寧、李政道、朱光亞等一大批著名物理學家。

昆明郊區崗頭村永豐寺吳大猷故居

華羅庚全家六口,居于這樣的一間半茅草土屋里面,寫出了《堆壘素數論》。

華羅庚全家在昆明茅草屋前 圖片來源:《西南聯大》

在這民族危難的時刻,大師們完成了一大批論著,后來成為中國各學科的奠基之作。

錢穆寫下《國史大綱》,馮友蘭寫下《貞元六書》,金岳霖寫下《知識論》,王力寫下《中國現代語法》《中國語法理論》,周培源寫下《湍流理論》……

在祖國召喚之時,西南聯大的1100多名學生投筆從戎,參加中國遠征軍,血灑疆場。

抗日結束,1946年8月,三校復員北返后,西南聯大為感謝昆明人民,獨留聯大師范學院,這就是今天的云南師范大學。

如今70多年過去了,曾經的師生大多離開了人世,但西南聯大“剛毅堅卓”的校訓卻沒有被人忘記.....

70多年前,存在僅僅8年的西南聯大,群星璀璨,大師云集,各種思想在此碰撞,激發出的火光,照耀著當時,乃至以后中國學術界、科學界、文化界的天空,堪稱人類文明史上的一個奇跡。

而今,全國一年教育經費總投入6萬億元。全國從南到北,從東到西,每一所高校,大樓之豪華遠勝過以茅屋為所的西南聯大。

現在,我們不缺大樓,卻不見了大師。

原標題:《王鶴棣“就讀”的大學:僅存在8年,卻是中國高校的巔峰》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司