- +1

1938年的黃鶴樓大壁畫與現代主題性美術創作

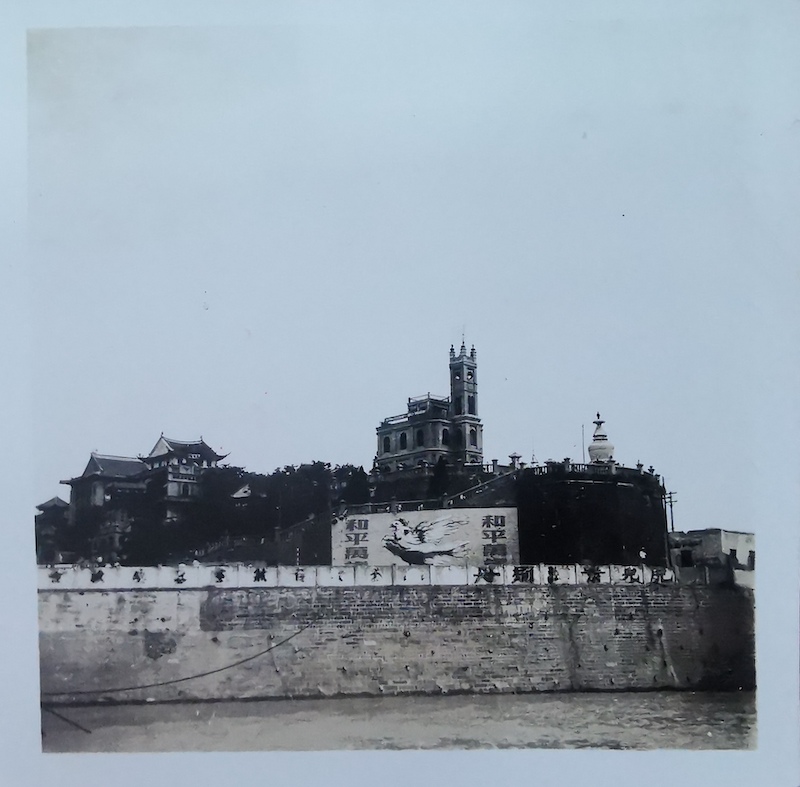

1938年盛夏,日軍空襲下的大武漢,《義勇軍進行曲》問世三年后,詞作者田漢在黃鶴樓城壁上“導演”了一幅規模恢宏的抗戰主題壁畫——這一大壁畫其后又湮沒在血腥戰塵中。

近期新出版的《國家與藝術家:黃鶴樓大壁畫與中國現代美術的轉型》(湖南美術出版社)關注這一由田漢主持,以及倪貽德、周多、王式廓、李可染等十余位現代畫家集體繪制的抗戰主題大壁畫。這幅大壁畫的創作現場,見證了全面抗戰初期在國共合作的大背景下,國家對敵宣傳機構和制度的確立,反映了中國現代主題性美術創作的一個節點。

澎湃新聞特選刊本書結語部分。

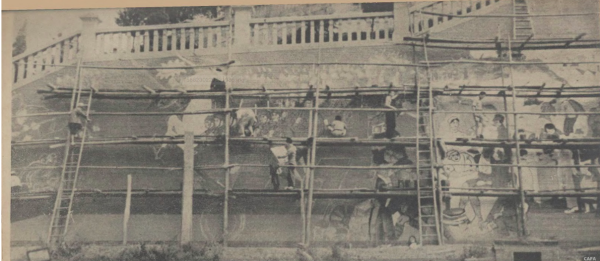

1938年,黃鶴樓大壁畫繪制現場

1938年,武漢,軍隊走過黃鶴樓大壁畫局部

一

將一幅早已湮沒在血腥戰塵中的大壁畫,設定為中國現代美術史上的重要坐標,一個遠超出我們既定認知的歷史轉折點;從一個時空錯位的現代洋畫家在政治動蕩年代的掙扎與困惑,來探究美術史宏大敘事遺漏的藝術家的真實生存狀態;以藝術生產和藝術家組織形態在全國總動員的急迫形勢中生成的全新關系,來反思中國現代美術的重大轉型,使之成為今人恢復歷史驚奇感的坐標象征。

《國家與藝術家:黃鶴樓大壁畫與中國現代美術的轉型》書影

就史料而言,原作早已不復存在,僅僅以潛伏在國內外浩瀚史料中的抗戰大壁畫的黑白圖版的殘片斷影,冀望重建其歷史上下文,本身就面臨著巨大的挑戰。本文最關注的,就是要圍繞這一公共藝術巨制,跨越不同層面、不同區域的藝術實踐,在國內政治勢力的博弈權衡和與國際敵友的對抗合縱中,把握藝術家和國家之間生成的新型關系,審視由此發生的中國現代美術體制和藝術語言的豐富變化。

作為本研究的一項重要結論,筆者試圖將1938年,即武漢成為國民政府對日作戰樞紐,以及國家層面的政宣機構——軍事委員會政治部第三廳在武漢成立的這一年,作為考察中國現代美術史歷史分期的坐標之一,而不僅僅是通常認定的1949年。

這一判斷最早萌發于筆者對留日前衛美術社團中華獨立美術協會的專題研究。在這場戰爭爆發之前,這群現代藝術青年,對于如何扮演一個中國的“野獸主義者”或者“超現實主義者”,推動中國的現代藝術走向世界,大都背負著舍我其誰的使命感。由于堅持以洋畫為中心的現代藝術方案,他們并未躋身于同齡的漫畫家和版畫家乃至攝影師、電影人對文藝大眾化的價值轉向中,而是沉浸于以巴黎畫派為參照的現代藝術系譜當中。

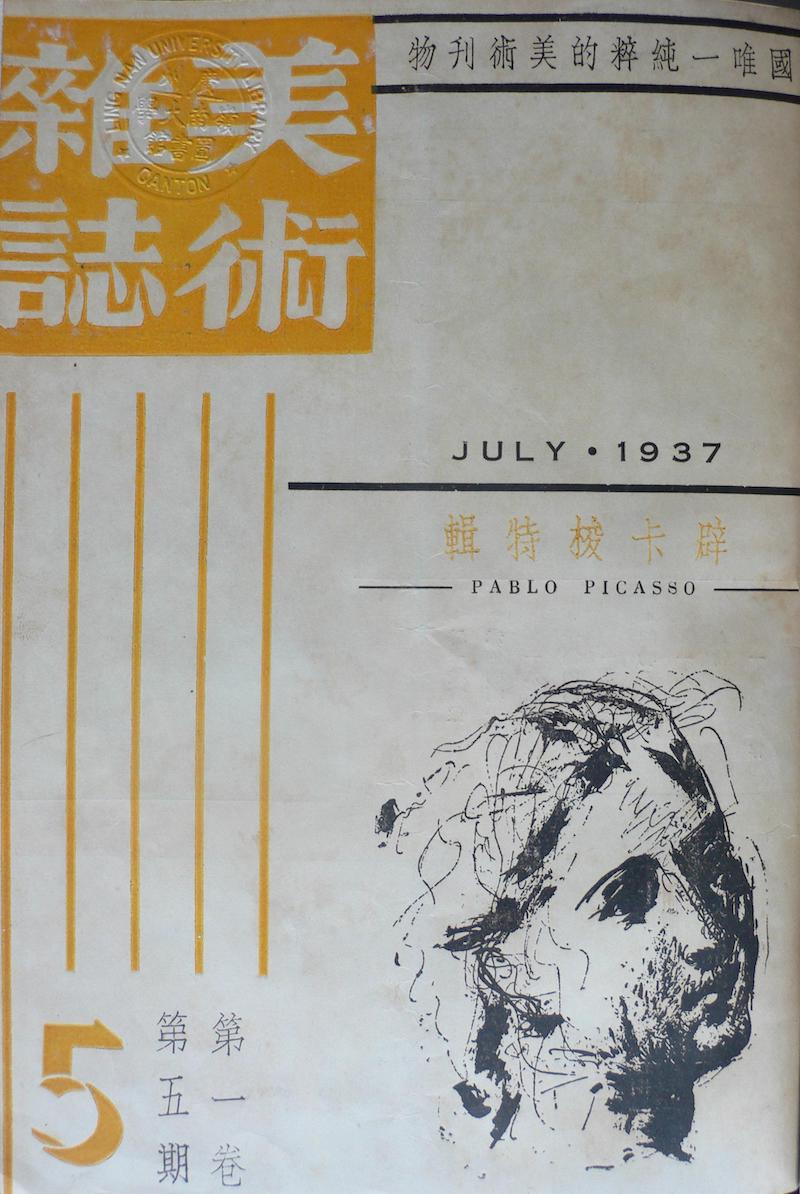

1936年初,中華獨立美術協會發生了分裂,隨后其成員梁錫鴻與友人何鐵華在廣州主編《美術雜志》,直到抗戰全面爆發的1937年7月被迫停刊,這份雜志見證了中國洋畫運動的低落階段。它展示的是一批被邊緣化的現代洋畫家,在時代話語傾向現實關懷之際,充滿焦躁情緒的一次集體亮相。筆者關心的是,為什么在國難當頭的時局危機之下,還有這樣一群人熱心地自費辦刊,繼續推廣他們所珍視的現代藝術價值觀和代表人物—塞尚、畢加索、考克多、莫迪里阿尼、享樂主義、世界主義、都市文化、個人主義、落選沙龍、純粹藝術、在野派……。值得注意的是,在所有這些價值標尺中,雖然也不時伴隨著他們對“國家”“民族”理念的認同感,但這種危急環境,并沒有壓抑他們對“現代繪畫精神”的認同與傳播。(圖1)

圖1 《美術雜志》最后一期為“辟卡梭特輯 Pablo?Picasso”,1937年7月

有意思的是,梁錫鴻一度的親密盟友、中華獨立美術協會創會成員李東平,1936年拋出一個新概念——“新中國主義”,他為讀者列出了四條標準:1.打破傳統的觀念;2.否定一切過去陳腐的技巧;3.應站在現實的中國社會去做基礎;4.要民族精神的表現。

對此,李東平的解釋是:“我們所謂新中國主義是不分中國畫與西洋畫的,因為藝術精神總是共通的緣故,可不分技巧、表現,我們可通稱為繪畫。只要我們的一切表現是我們民族現實姿態的時候,適合我們的社會生活時,都是‘新中國主義的繪畫’。總而言之,我們若要實現我們的 ‘新中國主義’的時候,則最低的限度應該接納以上四項的要求,然而問題的結果,最后還是要依我們的手才能做成!新中國主義繪畫的產生是過去藝術的送葬曲。”

這個概念難以自洽,既要反對傳統,又要弘揚民族精神,既要現實中國的特殊性,同時又要堅持現代繪畫的文化普遍性。這正如中華獨立美術協會的名稱一樣,其本意是希望和巴黎、東京的獨立美術協會保持價值觀的一致,但卻不得不加上“中華”的前綴。對于中國的現代主義者而言,國家認同與現代藝術的價值認同勢必要采取一種妥協的形式,這是他們無法回避的一個時代悖論。但我們仍能領會李東平的真實用意,他的“新中國主義繪畫”的實質,依然是想強調“依我們的手才能做成”的文化精英的立場,他們并不打算向庸俗而流于功能化的宣傳藝術妥協。(圖2)

圖2?李東平,《某家的破落》,教育部第二次全國美展出品,《廣東美術》,1937年

1939年初,位于香港銅鑼灣的嶺英中學新落成的兩幅壁畫:梁錫鴻、何鐵華合作的《建國》以及倪貽德的《抗戰》,是中華獨立美術協會和決瀾社解散之后,這兩個現代美術社團的成員合作的一組“公共藝術” 作品,如果我們放寬“集體創作”的定義的話,香港這組壁畫的創作,未嘗不是這群“在野”的現代藝術家針對官方體制的“美術工場”組織形態的一次發聲,反映了時風轉移的強烈信號。(圖3)

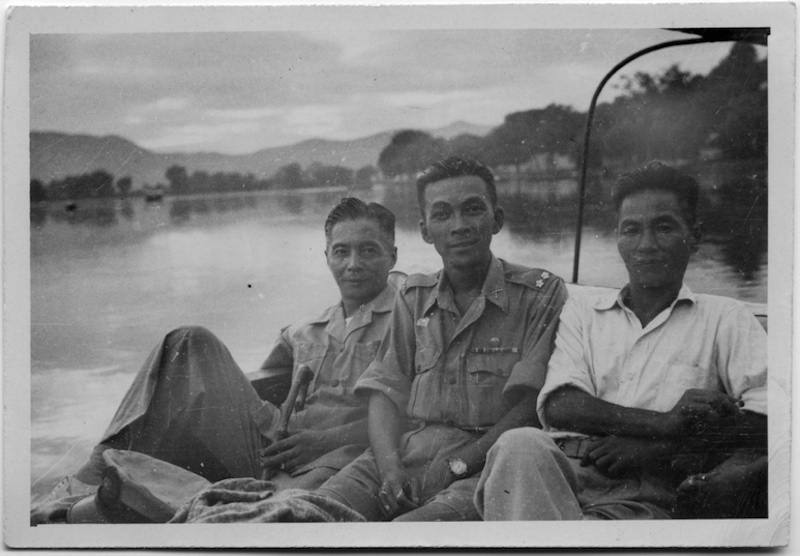

圖3? 葉靈鳳、何鐵華、倪貽德、梁錫鴻合影,香港九龍,1938年12月28日

對于剛剛從武昌黃鶴樓大壁畫現場出局的倪貽德而言,在香港創作《抗戰》壁畫不僅是一時的謀生之舉,也是他試圖重新闡釋和推廣“新寫實主義”理念的一次努力,然而最終的畫面效果并沒有讓他感到滿意。而梁錫鴻、何鐵華合作的《建國》,則表現出強烈的風格創新意識,無意間也對應了李東平“新中國主義”的折中方案。

《建國》壁畫中仿效萊熱畫風的中山裝男青年形象,以巨人尺度屹立于城市的廢墟中。根據何鐵華的解釋,這個巨人象征著“建國的智慧精靈:他有深思的設計,穩重的態度,強干的魄力,堅貞的德行,及抗戰必勝建國必勝的信念”。如果不仔細辨認的話,我們很難從滿布畫面的拼貼元素中總結出這是一件有關中國抗戰的宣傳藝術作品。何鐵華在總結這幅壁畫的創作經驗時,殷切地告訴讀者:“繪畫的最重要性,是在如何表現,而絕不在表現什么。”

《建國》壁畫與其說是為遵循抗戰建國的政治目標而作,其實也不妨看作這場突發的戰爭,給這兩位現代藝術家提供了創意靈感和創作“大畫”的機遇。近期的研究表明,這幅壁畫多處“引用”了日本、法國的超現實主義畫家的畫風和造型元素。與他們親近的評論家也聲稱,這幅畫所采用的是“貼糊繪(collage)”手法,受到了歐洲現代畫家布拉克(Georges Braque)和恩斯特(Max Ernst)的影響。而倪氏創作的《抗戰》壁畫中那位中國軍官騎乘的戰馬,直接參照了《現代世界名畫集》封套上超現實主義畫家基里科的作品。

兩幅抗戰壁畫的創作和傳播過程,都反映了這批現代藝術家在抗戰初期的矛盾心態:一方面希望參與抗戰宣傳,為國家效力;另一方面,他們仍想維護作為現代藝術家的價值觀和創作方法。在此之前,梁錫鴻、何鐵華并無此類拼貼風格的大畫創作,此后也沒有出現過,在抗戰初期涌現的眾多抗戰美術宣傳品中,這幅壁畫在畫風上的標新立異和晦澀的內容表現,一定是讓當時的觀眾頗感錯愕的。

雖然迄今為止這兩幅壁畫尚未獲得學界的充分關注,本文還是將之理解為民國時期洋畫運動的一個斷裂點,它預見了此后現代洋畫的一般命運,這類強調個性表現的畫風往往被視為畫家道德墮落和政治落后的行為。如果說,在此之前洋畫家種種標榜自我的激烈行為和言論,還在一定程度上被認為是揚棄舊道德、舊思想的時代急先鋒,這也是中國的洋畫家們通常將自己視為“先鋒”的重要理由之一,而此后,這類不識時務者將不斷遭遇道德指責甚而政治懲戒,他們也沒有機會遇到像香港嶺英中學校長、留美博士洪高煌這樣趣味獨特的贊助者。

與何鐵華振振有詞的說明正好相反,此后繪畫的重要性,恰恰不是體現于藝術家自由表達的形式問題,而是表現為內容的政治正確性,而這種政治正確性也很難準確把握,因為它越來越關系到特定黨派一時一地的政治主張和表達方式。回到當時的歷史現場,這幾乎是一場關乎個人前途和命運的豪賭,唯一沒有懸念的輸家,是這批主張形式重于內容的前衛藝術家。

二

1939年初,梁錫鴻和何鐵華并未意識到這一點,那正是他們藝術生涯的巔峰時刻。但他們的導師倪貽德已經有所領會,1938年8月間,因為躲避日軍轟炸而缺勤,時任三廳美術科代理科長的倪貽德,在武漢被他昔日的文學領路人、此時的行政長官、三廳廳長郭沫若勒令去職。真實的原因還有待推敲,很可能他在大壁畫創作中的自作主張觸怒了領導。倪貽德不得不放棄正在籌備中的黃鶴樓大壁畫的創作,黯然前往香港,與梁錫鴻等人匯合。倪的離職并非一般性的違紀事件,郭廳長極有可能小題大做,借此案例警示三廳的藝術家們,文藝界的游戲規則已經發生改變,作為一名獻身抗戰的國家的藝術家,必須無條件地放棄以往散漫享樂的生活方式,恪守軍令,一心奉公,方能成為一名合格的文藝工作者。

倪貽德去職之后,三廳迅速組建了被稱為“美術工場”的畫家組織。這實際上是對倪貽德主持的美術科的改組,藝術家們按照上級的指示進行宣傳畫的批量生產,工作之余參加政治學習,在日軍即將攻陷武漢之際,這個創作集體迅速完成了黃鶴樓大壁畫的制作。

在黃鶴樓大壁畫的創作過程中,一種嶄新的軍事化集體創作模式開始醞釀成熟:國家對藝術家的管理、聘用實現了普遍化和制度化。政治部第三廳美術科和美術工場的建立,以及與此相關聯的全國性藝術家組織的建立,同時浮出水面。這是現代中國首次實現威權政治與藝術宣傳的全面合作。這一模式,并非戰時中國的發明,它的母版主要借鑒自蘇聯,而在戰前已經成功實踐這一模式的國家尚有德國、意大利以及中國的敵戰國日本,中國只是一個在戰爭中匆匆加入的后來者。

我們注定要用一種極其矛盾的心態去回望1938年的武漢。中國在缺乏盟國支援的情況下,憑借懸殊的兵力與不宣而戰的日本展開了殊死較量,武漢保衛戰是中國在進入持久戰之前的最后一場重大戰役,生死決戰,其意義對交戰雙方自不待言。與戰場上的全面失利、節節敗退形成鮮明對比的是,中國實現了政治動員的奇跡。在孤絕無望中,國共兩個黨派實現了政治和解,建立起跨黨派的抗日民族統一戰線,來自左翼、右翼和中間陣營的知識分子流亡至武漢,以各種形式參與到宣傳抗戰的工作中。

1938年初組建的政治部就代表了國民政府強化政治動員的迫切愿望。而承擔該項核心任務的政治部第三廳,一時間吸納了包括郭沫若、田漢、陽翰笙、馮乃超等親共的留日知識分子。以蔣介石、陳誠、陳立夫、董顯光等人為首的國民黨軍事、政治官僚,在1938年持有足夠強烈的意愿來達成全民總動員的目標,政治審查制度也相應放寬,國家機器與知識分子的愛國熱忱得以順利合體,這集中體現為第三廳出色高效的宣傳動員工作。

在恐懼和悲憤的情緒中凝成統一抗敵意志的中國軍民,迅速贏得了世界范圍內的廣泛同情與聲援,武漢也一度被稱為“東方馬德里”,成為世界反法西斯主義戰線中的一個亮點。應該說,這樣一種國際關注度和參與度是戰前藝術家所未曾體驗過的,藝術家的創作既是愛國救亡的政治宣傳工具,又是體現全人類追求和平、反法西斯暴政的國際陣線的一環。可以說,短短數月內中國藝術家的國際關注度也提高了,因為陳依范等人的積極奔走,中國的抗戰宣傳藝術作品甚至還被送往歐美、蘇聯等地進行國際巡展,這是20世紀30年代寄夢于巴黎派和獨立沙龍的中國藝術家們所不敢想象的。

就藝術語言而言,具備高度實驗性和完成度的宣傳藝術品大量涌現,這尤其體現為漫畫家們的成熟表現。他們與政府和軍隊配合默契,善于將流行的插畫風格整合到與抗戰相關的一切時事題材中,漫畫家們組織、行動和變通的綜合能力在美術界也贏得了至尊地位。1938年,擁有“漫畫家” 的身份成為藝術界一時之風尚,而其中的佼佼者也包括了此前主要從事洋畫和版畫的藝術家,如李可染、梁白波、賴少其等人。

在漫畫成為主導性風格的風潮中,我們看到戰前長期掌握畫壇話語優勢的洋畫家遭遇了被邊緣化的尷尬局面,除了接受這一風尚的影響之外,我們也能體會到他們暗自較量的心態,而參與壁畫創作則順理成章地成了洋畫家們在戰時的有效策略。

新媒體的迅猛發展顯然對洋畫運動構成了整體的壓力。20世紀30年代,藝術界出現了越來越多關于壁畫的討論,但抗戰之前壁畫在中國并未獲得充分發展。決瀾社的洋畫家們意識到了洋畫運動面臨的危機,在這場由新興媒體攝影、漫畫、木刻所帶動的文藝大眾化浪潮中,他們實際上處于被動狀態。作為一種轉型方案,一些洋畫家開始對壁畫等公共藝術形態發生興趣,墨西哥畫家迭戈·里維拉以及日本畫家藤田嗣治的壁畫頻繁出現在藝術雜志的報道中,如倪貽德從1933年到1937年間持續在媒體上介紹從墨西哥到蘇聯的壁畫創作。

與墨西哥、美國和日本相比,國民政府當時資助的壁畫項目十分有限。這在很大程度上反映出民國政治的脆弱生態,政府從未獲得相對持久的和平環境,出臺條件優渥的藝術贊助政策來推動公共藝術的創作,就像20世紀20年代的墨西哥壁畫運動那樣。而獲得國民政府贊助的梁鼎銘主持創作的戰畫室壁畫,以及張云喬在上海一·二八陣亡將士紀念館繪制的壁畫等,這些壁畫項目或者囿于國民黨的內部教化功能,或者受限于作者的表現力,很難說具備動員大眾的成熟功能。

戰前最值得關注的一次街頭藝術實踐,或許是洋畫家司徒喬1936年10月在魯迅葬禮現場的突發性行為,他為游行隊伍臨時創作了一張巨幅魯迅肖像。在遍及全國的對魯迅葬儀的攝影報道中,偉人的巨幅肖像為文化界的精英們所簇擁,在送葬人群中處于視覺中心,恰如其分地提升了現場的儀式感。這一圖像也回應了民間壓抑已久的復雜情緒,民眾普遍要求政府采取主動姿態反抗日本侵擾,文藝界的派系紛爭也匯合在了這一歷史現場。現代藝術家以公共藝術作品的形態主動介入激情澎湃的街頭政治,這是一個非常重要的歷史轉折點。而圍繞魯迅肖像的送葬隊伍的人群中,有不少人在一年之后逃難到了武漢,成為三廳抗戰宣傳隊伍中的中堅力量。

從視覺呈現的效果而言,1938年武漢的黃鶴樓大壁畫超越了這些戰前的案例,反映出明確的壁畫實踐方法和意圖。在理解和闡釋這種視覺風格的淵源時,我們除聯想到田漢作為總設計師,可能對瑞士象征主義畫家賀德勒的壁畫《一致》有所借鑒之外,也很難排除受到了墨西哥壁畫家里維拉的影響。

這一議題也關聯到抗戰初期宣傳美術創作的一個重要現象——風格的突變性。如前述梁錫鴻主筆的《建國》壁畫借鑒了日本畫家的超現實主義畫風,還有才華橫溢的女畫家梁白波對墨西哥插畫家珂佛羅皮斯畫風的成功借鑒,都是戰時風格突變的案例。而黃鶴樓大壁畫的創作始終在敵機轟炸的侵擾下推進,危機情境下的集體協作,可能也提升了藝術家表達構思的活躍和開放程度。

從制度層面考察,黃鶴樓大壁畫是集體創作的成果,從任務下達,到組建構圖小組、提交領導審議,確認終稿后分配任務,最后上墻繪制,以這種層級明確的行政管理方式創作一幅國家主題的壁畫,在中國現代美術史上可謂首創之舉。尤其值得我們注意的是,這幅壁畫的倡議者和監制,更準確的稱謂是“導演”——政治部三廳主管藝術宣傳的第六處處長田漢,由這位劇作家以及《義勇軍進行曲》的詞作者來構思一幅抗戰主題壁畫,無疑是一個殊堪玩味的現象。

本文以倪貽德作為一個貫通全局的關鍵人物,正是為了深入探討這幅大壁畫所隱喻的國家與藝術家之間的復雜關系和沖突性。在這層意義上,倪貽德是躊躇于國家主義與個體價值之間的一個悲劇性角色。他和龐薰琹等人于1932年組建的決瀾社,以及梁錫鴻等人在東京組建的中華獨立美術協會,是在中國藝壇推廣現代藝術理念的急先鋒,重視藝術自律的價值觀橫亙了倪氏的一生,甚至延續到了社會主義時期。但是作為一名秉持歷史進步觀的創造社作家和美術批評家,他又時刻籠罩在時代話語的潮涌與激蕩之中,在藝術理論的表述上也表現出矛盾色彩。抗戰前后他在洋畫創作中所提倡的“新寫實主義”,這也是他用來形容黃鶴樓大壁畫的風格轉向的理論話語,就反映了他這一充滿矛盾的思想處境,而在對這一理論話語進行歷史梳理的過程中,我們也看到了一條現代藝術觀念的跨語境傳播路徑,其中交織著從法國、蘇聯、日本影響至中國的復線結構,呈現為左翼文藝路線和純粹藝術觀之間激烈競爭的歷史進程。

作為由倪貽德、王式廓等留日藝術家主持創作的一幅宣傳畫,黃鶴樓大壁畫的創作現場也反映了中日近代文化交流復雜而深刻的聯系。與這批留日藝術家同期登臺的,是作為敵方的日本畫家組成的戰爭記錄畫的創作團隊,這批隸屬于日本海軍、陸軍的知名畫家,其中如藤島武二、藤田嗣治、石井柏亭、中村研一等人,在戰前或是這批中國藝術家留日時期的導師,或是對他們的現代藝術創作給予過深刻影響與啟發的重要藝術家。這種師生交誼在1938年迅速蒸發,中日現代美術的官方交流也就此截斷。而中日藝術家在宣傳美術的創作理念和手法上顯現出的異同點,是本文的關注點之一,筆者試圖在東亞現代美術史的全景視野中考察這段頗不尋常的美術師生之間展開的宣傳戰。

在這個利用新媒體進行戰爭宣傳的環節中,中國的戲劇家田漢、電影人錢筱璋、漫畫家葉淺予與日本出版人名取洋之助、日本戰地攝影師小柳次一對黃鶴樓大壁畫的圖像寓意進行了各自不同的闡釋,使得這幅壁畫在其物理性存在之外,還憑借著現代化的圖像傳播手段,衍生出了更為復雜的歷史景觀。日方將這幅壁畫作為占領圖像進行廣泛傳播,以現實武力(占領武漢的日軍)遭遇虛擬武力(畫面中蔣介石所率領的迎擊日軍的中國軍隊)構成畫面的戲劇性內容,從而突出了日軍對武漢進行的軍事占領,以及對華作戰即將贏得全面勝利的夸耀心態。而中方的宣傳物如葉淺予主編的《今日中國》畫刊,則將壁畫編排在抗戰美術的豐富生態中加以介紹,在文藝界空前團結的大氛圍下突顯出這幅壁畫作為中國軍民表達抗戰信念和實現全民動員的視覺象征。

黃鶴樓大壁畫中以蔣介石作為畫面中心人物進行表述的方式,也引發了筆者對抗戰初期大量涌現的領袖像的關注。抗戰初期蔣氏肖像的大量出現,與其說反映了政府自上而下的成功動員,不如說更反映了懷抱不同政治信念和藝術價值觀的藝術家,此時被激發出的強烈的國家認同,以及對戰勝惡敵、贏得正義與和平秩序的普遍期待,而藝術家在創作現場所經歷的崇高體驗,凝聚于創作中,作為政府首腦和軍事統帥的蔣介石的形象,則順理成章地成為國家認同的象征物。因此,在這一情境中大量生產的領袖像,既可作為國家主義的視覺表征,又是藝術家源自內心、主動擇取的愛國心的由衷表達,不能否認其中包含了個性化的創意和情感內涵。不對這段歷史進行細讀,我們可能就無法在李可染創作的巨幅蔣介石肖像和他1949年后的紅色山水之間辨識出內在的血親關系。

國家認同既造成了如此強大的磁場,在1938年讓眾多不同派系、不同政見的藝術家齊集武漢,揮師向敵,抗戰衛國的正義立場已不存疑義,但如何在黨派斗爭暗流涌動的復雜境遇中選擇“進步”的立場,就見仁見智了。換言之,思考現代中國的前途,這是抗戰初期藝術家主體性中更為深層和不確定的因素。黃鶴樓大壁畫創作過程中藝術家的區域性分流,就直接見證了抗戰時期藝術家的三個主要陣營的形成過程:王式廓在完成了壁畫小稿后,即通過八路軍駐漢口辦事處奔赴延安,成為解放區美術創作的骨干力量;倪貽德在壁畫尚未開工之時因違反軍紀遭郭沫若開除,此后轉道香港回到上海,成為“孤島”藝術家中的一員;而李可染、周多、丁正獻等人則隨三廳前往重慶等西南城市,國統區藝術家的陣營也由此成型。

既然藝術服務抗戰已經是普遍的信條,那么在不妨礙大原則的前提下,各政治陣營對于藝術家的吸納與招募就成為武漢撤退前后的必然趨勢。而倪貽德此時退守“孤島”,則將我們的視線引向了一個中間地帶。如何在保持個體的生存權利和自由創作的前提下,將國家民族意識和現代藝術的形式語言融入創作中,是這位現代藝術家在“孤島”時期孜孜以求的目標之一。而他在上海開辦的尼特畫室,以及與丁衍庸、關紫蘭、趙無極等人舉辦的數次聯合畫展,則反映出他并不甘心于現代藝術式微的現狀,而試圖團結同人的一種努力方向。

三

“孤島”時期的上海也醞釀出一些新動向。倪貽德最重要的一位現代主義盟友,一向沉默寡言的關良,于1939年9月創刊的《美術界》雜志上發表了一篇題為《三位一體主義》的文章。對于抗戰時期“美術家往哪兒去”這個問題,關良的回答有三點:領導時代,發展團結力,充實自己。對于第二點,關良似乎是從好友倪貽德參與的黃鶴樓大壁畫創作那里獲得了啟示,他提出“今后的藝園里,應該努力提倡集體的創作,各盡所能地去耕耘”。關于如何“充實自己”,他的解釋是:“堅定個人的意志,清潔個人的人格,提高個人的藝術水準,要作到如此的功夫,以為我們美術界同人的基礎。”

就在這篇文章發表后不久,關良向倪貽德贈送了兩幅水墨畫。以昆曲《義俠記》和京劇《游龍戲鳳》為主題的這兩幅小品(圖4、圖5),很可能是畫家關良向友人最早公開的一批戲劇水墨畫。次年初,他在香港舉辦了首次展覽,展示了他的水墨畫新作。這一新動向是否對應了關良所謂的“充實自己”,我們不得而知,但在經歷抗戰洗禮的現代藝術家群體中,“國畫家”關良20世紀40年代在陪都重慶的聲名鵲起,是個罕見的成功案例。作為洋畫運動的中堅分子,他認同倪貽德提倡的“新寫實主義”,強調形神合一的單純化的現代藝術表現形式。同時,他比決瀾社中早夭的張弦走得更遠,致力于現代藝術的本土化實踐。和丁衍庸、譚華牧等20世紀20年代早期留日的洋畫家一樣,他們很早就認識到“東洋回歸”是在亞洲實踐現代藝術的一個重要啟示。在此后的京劇題材水墨畫創作中,他將野獸派的形式實驗與中國文人繪畫的筆墨經驗、造型趣味熔于一爐,更以發揚國粹的門面為命懸一線的現代主義開辟了一條生路。

圖4?關良,《義俠記》,水墨設色,1939年,私人藏

圖5 ?關良,《游龍戲鳳》,水墨設色,1939年,私人藏

1942年秋,關良在重慶的個展獲得了郭沫若的極力推崇。在1926—1927年北伐軍新設的政治部中,時任宣傳科科長的郭沫若,其屬下的藝術股股長正是關良。1938年在武漢政治部驅逐了倪貽德的郭沫若,五年之后在重慶卻大力提攜這位北伐時期的舊部下。郭沫若在《時事新報》上發表的評論稱:

他數年來不斷的在紙和墨的工具下,描畫著以京劇為題材的水墨畫,可是他并不和別人那樣的僅知摹仿過去的藝術遺產,而局促于形似之一隅,他是在創造。他創造了一個新形式,可是又并不失其為國畫,他以洋畫的特長和國畫的精髓去畫水墨畫,油畫,水彩畫等……而沒有一般洋畫家在作畫時所容易發生的一種插畫風和漫畫風的傾向,這是他對藝術修養之深厚所致。總括的說,關氏的藝術,富有鄉土的香氣,是含有充分的對民族的愛而具有創造性的。他肯繼續不斷地創造著,相信他對民族文化的繼承與開拓上,將有更驚人的表現的。

一個明顯的變化是,在重慶的國畫家們,不再像1938年時那樣被輿論鄙夷為“落后”藝術了,通過“外銷藝術”市場,國畫家很快恢復了名譽。相較于漫畫、版畫的公共宣教功能而言,國畫既能作為駐渝外交官們別致的旅游紀念品,又能說明藝術家重振中國文化傳統的進步立場。時代風向又是一變。

倪貽德則繼續顛沛于流亡道途中。1942年3月底,太平洋戰爭禍及滬上,倪貽德與潘天壽、謝海燕等人輾轉內地前往重慶,加入合并后的國立藝專。1945年,他在重慶、成都與丁衍庸、關良、林風眠、趙無極、方干民、汪日章、李仲生、周多等人聯合發起“現代繪畫聯展”“獨立美展”等,這是抗戰期間中國洋畫家一次難得的集體亮相。(圖6)

圖6 倪貽德、何鐵華、關良合影于杭州,20世紀40年代

1946年3月,倪貽德在重慶舉辦個人畫展,在展覽現場,通過女友劉葦(1901—1997)的介紹,倪貽德見到了周恩來、鄧穎超、鄧發、葉挺等中共領導人。雖然倪氏的現代畫風并沒有引起這些特殊觀眾的興趣,但這很可能是葉挺、鄧發參觀的最后一次美術展覽會,4月8日他們遭遇空難,不幸罹難。

和鄧發(1906—1946)的這次邂逅,對倪貽德有著特殊意義。鄧發于1945年9月赴法國巴黎參加了第27屆世界職工代表大會,在重慶,他向倪貽德展示了從巴黎帶回來的兩件油畫原作。一件是《斯大林畫像》,另一件是《集中營》,據鄧發稱,前者是由一位親近畢加索的畫家完成的,在倪氏的觀感中,其畫風是“有點接近于畢加索式的超現實主義的,整個畫面完全由抽象的幾何形和裝飾的色彩巧妙地構成”,“接近畫面中央部分的一個圓球形是表示原子彈,而同時也代表了一個執著大纛的人的頭,那背景則代表世界舞臺”。經過鄧發的一番解釋,倪貽德似乎辨認出了畫面的主題—“有點像斯大林的側面像”。這是一幅用前衛手法繪制的共產黨領袖的肖像。而描繪集中營的那幅作品,則“近于野獸主義的作風……筆調奔放,色彩的對照非常強烈”,“畫面上以兩個人物作為主體,較前的一個象骷髏骸骨一般的可怕,是表示從集中營中出來的殘存者。后面一個較為象樣的人物,是外來的訪問者。再后面漆黑的一團是表示集中營的門。而那周圍用白色所勾的許多小的弧線,卻是表示無數人們的足印。一種恐怖的殘酷的慘狀活躍在畫面上”。

這次觀摩讓倪貽德非常興奮,他發現在配合政治宣傳的蘇式新寫實主義繪畫之外,巴黎畫壇也在醞釀著新的變化—“以新興畫派的表現技法和政治意義配合起來”,造成了畫壇上的一種新傾向。毋庸置疑,這種所謂新傾向也正是他在抗戰期間以“新寫實主義”為名義致力的方向。

從巴黎傳來的畢加索加入法國共產黨的消息,對倪貽德也別具深意。在翻閱了一本從巴黎剛剛寄回的畢加索畫冊之后,倪貽德寫下感想文字《關于畢加索》,他得出結論,共產黨員畢加索的近作并未體現多少變化,仍舊是超現實主義時代的延續,“粗闊有力的線條,歪斜的形式,極度裝飾風的色彩,可以說是達到了世界藝術水準的頂點”。在他看來,畢加索的所作所為表明,一個政治上要求進步的藝術家,同時也是可以特立獨行地擁有自己的個性化作風的。

有趣的是,倪貽德在文中代替觀眾發問:“為什么他的作品不能和他的政治上的社會主義的思想一致?為什么他不用寫實的手法暴露法西斯的殘酷和對壓迫者的痛苦呢?而仍在表現一般人所不能理解的純粹的繪畫?”倪貽德對此的回答是,事實上要畢加索回復到寫實主義是不可能的了。他的作品是畫給全世界的畫家看的。“他是一個畫家的畫家,他的作品就象一篇充滿了專門名詞的學術的論文,不是專門研究這一種學術的人是看不懂的。專門性的學術界的普遍研究、應用,更廣泛地影響到人類生活,而成為增進人類前進的酵母。”

倪貽德的這篇共產黨員畢加索論,于情動之中吐露心聲,又使他重新回到戰前的純粹繪畫立場。其潛臺詞是,寫實主義與純粹繪畫的對立難以調和,前者以內容表現為重,致力于服務大眾,宣傳政治主張;后者只有小眾的專業畫家方能心領神會。畢加索雖然加入了共產黨,但是他并未放棄自己的現代藝術立場。一個現代藝術家可以有自己的政治追求,但是決不能因為政治的標準而犧牲了藝術表達的獨立性。

在延安的藝術家們,對這一事件的解讀與倪貽德大相徑庭,他們認為畢加索的歸化,恰恰說明了他一以貫之的進步立場,這同樣證實了共產主義理想的無遠弗屆。1933年曾在北京參與創作《今日世界》壁畫的王鈞初(胡蠻),此時已經是擁有留蘇經驗的中共美術理論權威,在《慶賀名畫家皮卡索加入共產黨》一文中,他寫道:“皮卡索同志為民主、自由、正義、真理,用藝術武器,戰斗了四十多年,摸索過許多崎嶇不平的道路,積四十多年的經驗,終于找到了解放人類最后的真理,毅然決然加入了共產黨。這對于全世界的藝術家、文化人和愛好民主的人民,又給了一個有力的見證。共產黨真正是人類的救星!”

倪貽德關于畢加索的此番感想,或許是他在民國時期最后一次為純粹藝術論進行的辯護。一個最能說明他態度轉向的例證,是次年發生于廣州的一場關于超現實主義的論爭,倪氏作為新派理論的旗手被卷入其中,在回應文章中,他努力撇清與超現實主義的關系,而迎向了“光明前途”:

超現實主義即使畫得好,在中國也是不適合的。在上海,這簡直成為一種罵人的名詞,誰敢自己來承認。想不到在廣州居然還有肩出超現實主義來自己標榜,來嚇人,真太不睜眼看看目前的世界了。今年美術節我為某報寫了一篇文章,主張中國西畫的出路,第一應為大眾化的,第二應為表現民族性的,惟有這樣才能為社會所注意,才能有貢獻于人民,如果只是模仿些馬諦斯的作品,自命為新派,想出風頭,嚇嚇人,結果只遭人吐棄而已,我想畫西畫的人都應當有這樣的覺悟,才會有光明的前途。

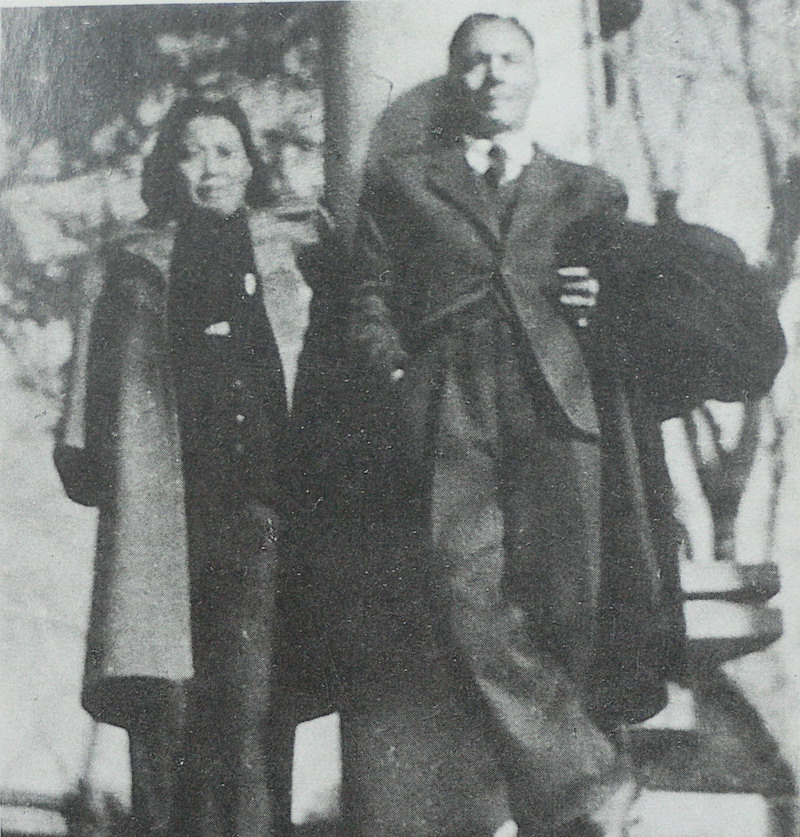

1949年5月,在妻子劉葦的動員下,倪貽德加入了中國共產黨。6月初,他與劉葦和作為昔日論敵的魏猛克組成第三野戰軍第七兵團軍代表小組,負責國立西湖藝術專科學校的接管工作(圖6.7)。倪貽德完成了他一生中最后一次華麗轉身,而等待他的是此后綿綿不絕的接受革命師生批判和洗心革面的慘淡歲月。(圖8)

圖7? 倪貽德、劉葦夫婦合影。1949年6月初,夫婦二人與魏猛克作為第三野戰軍軍代表接管國立藝專

圖8 徐悲鴻與教師進修班成員在北京合影(前排左起:江豐、王式廓、徐悲鴻。后排左起:曹思明、莊子曼、馮法祀、倪貽德、李宗津),1953年9月

四

《抗戰四年》是軍委會政治部于1941年出版發行的一份工作總匯,全面回顧了抗戰四年來政府、軍隊和社會各個層面的宣傳工作,在“戲劇美術”一欄收入了呂鳳子《抗戰四年來之美術》和翟翊《四年來的美術工作》這兩篇文章。呂鳳子時任國立藝專校長,代表的是社會層面的美術教育和運動;翟翊時任政治部第三廳美術組的負責人,代表的是軍隊層面的“美術宣傳工作”,兩篇文章同時出現在軍委會政治部編印的這本手冊中,反映了抗戰以來美術界生態的深刻變化。雖然來自跨度很大的不同層面,但兩篇文章基調類同,都在高唱“抗戰使一切都進步了”的時代神話。呂校長不僅歡呼抗戰促使藝術界“捐除成見,團結一致,組織各種全國性的團體”,洋畫終于告別了模仿階段,而專心于表現民族精神和民族情調,中國畫也告別了出世精神,著重于現實社會的描寫;呂校長還痛心于法國藝術界表面上登峰造極、“五花八門”的藝術流派,實為與人生脫節,其后果是,“這次歐戰,不數月間,法國一敗涂地”,中國藝術界理應面對“這些血的教訓”,“一旦國亡種滅,任何派別,只有同歸于盡”。

“抗戰可以化腐朽為神奇,抗戰可以化凡庸為偉大,抗戰可以集個別而為整體,抗戰可以集散沙而造成一道新的長城。”這句話出自黃鶴樓大壁畫的一位創作者翟翊,在大壁畫落成之后的第三個年頭,他已經作為倪貽德的繼任,在陪都重慶主管三廳的美術宣傳團隊,在這篇回顧四年來的抗戰美術工作的文章中,他還特別描述了經歷的這幅時代巨作的 “偉大性”:

然而為了宣揚神圣的抗建目的大業,我們仍然希望有巨幅的繪畫和大型的雕塑出現,留下這偉大的時代之輝煌的光影,在世界藝術的天地內樹立起新的豐碑!

……偉大的抗戰建國事業,是美術工作者偉大的制作之源泉,如武昌黃鶴樓前六十多方丈的世界空前的室外大壁畫的光榮,是與抗戰建國的光榮同其永遠。

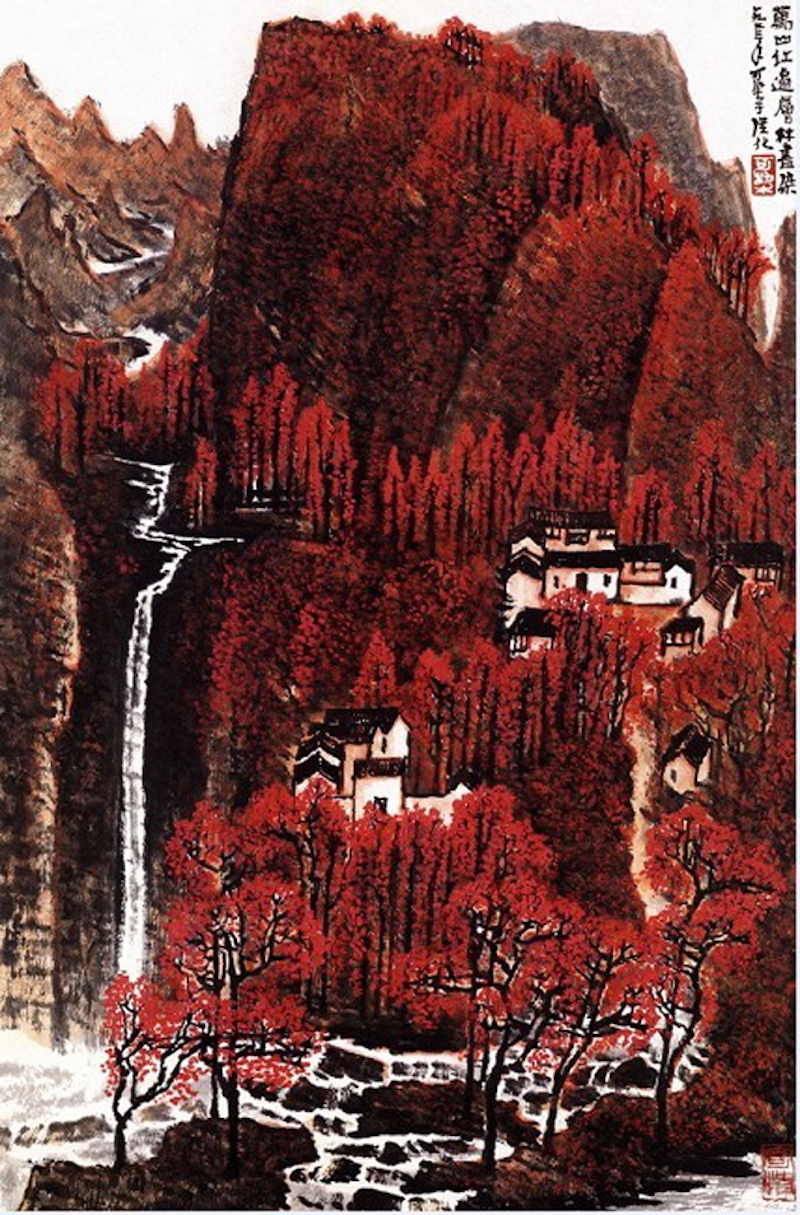

1938年,在黃鶴樓大壁畫現場,正醞釀著一種強烈的刷新藝術史的沖動,表現“偉大”的時代藝術,成為很多藝術家內心灼熱的欲望,盡管他們不得不暫時克服以往的個人主義作風。當時在大壁畫創作團隊中圍繞著倪貽德的,是一批初登歷史舞臺的年輕藝術家,其中不乏日后在中國藝壇大放光彩的重量級人物,尤其是李可染與王式廓:前者在1949年后以紀念碑式的構圖和深刻而富于感染力的筆墨形式,打造出了新中國山水畫的“李家樣”(圖9);后者則以土改為主題,用精準、動人的人物造型和極富戲劇性的場面鋪陳,描繪出了一幕幕刻骨銘心的激發階級仇恨的經典畫面。主創人員中最年輕的一位畫家周令釗,則是1949年開國大典天安門城樓上毛澤東肖像(圖10)的繪制者,新中國時期,他更是擔負了包括人民幣圖樣設計等多項國家重點任務的設計師和壁畫家。

圖9? 李可染,《萬山紅遍?層林盡染》,水墨設色,69.5厘米×45.5厘米,1963年,中國美術館藏

圖10?周令釗,《毛主席像》,中華人民共和國開國大典,1949年10月1日

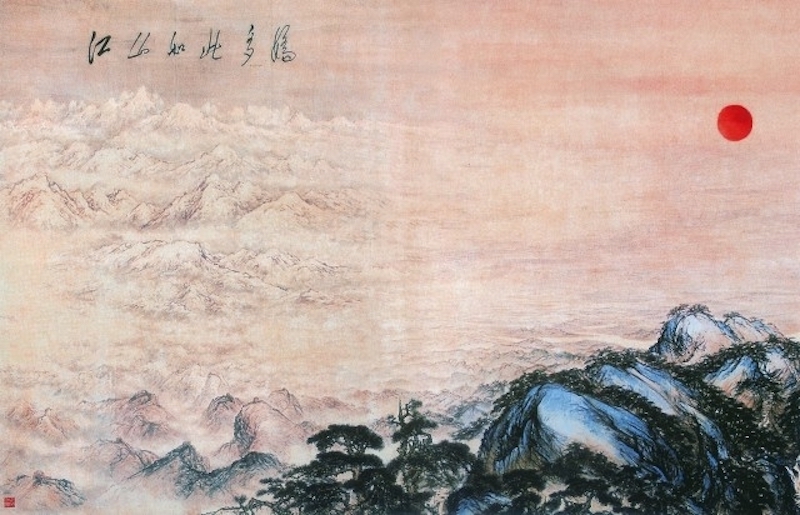

在壁畫落成現場,時任第三廳廳長郭沫若秘書的年輕國畫家傅抱石(1904—1965)或許就在觀摩的人群當中。抗戰后期,傅氏以戰時飽滿的激情與創意在重慶金剛坡下開創出真氣彌滿、淋漓酣暢的“抱石皴”,中華人民共和國成立后的1959年,他更與廣東畫家關山月(1912—2000)為人民大會堂合作了巨幅國畫作品《江山如此多嬌》,成為黃鶴樓大壁畫在新中國時期的絕妙續篇。

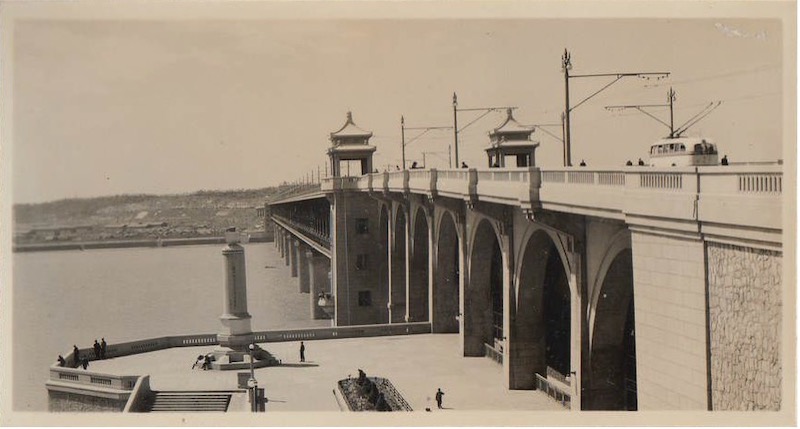

圖11? 武漢長江大橋(黃鶴樓大壁畫原址,20世紀50年代修建大橋時蛇山被部分平整)

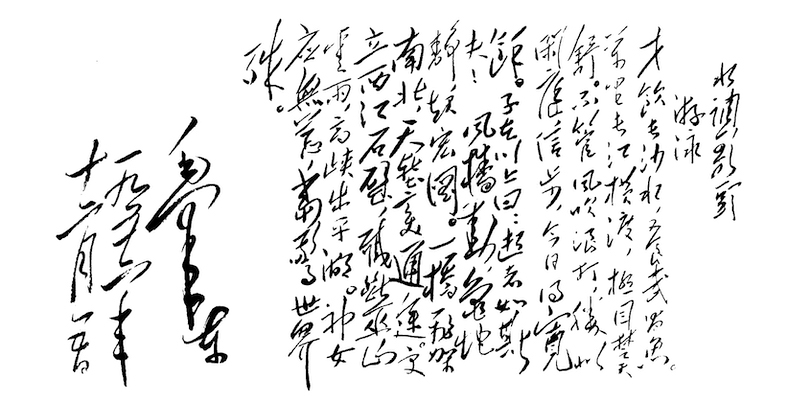

1959年,當蘇立文(Michael Sullivan)教授首度在他的英文著作中提及這幅中國抗戰時期的巨幅作品時,他可能并不知道早在四年前,新中國的領導人已經下令在武昌蛇山和漢陽龜山之間的江面上,修建“萬里長江第一橋”(圖11、圖12),黃鶴樓舊址所在的蛇山被辟為橋頭工地。工程進行期間的1956年6月,毛澤東數次橫渡長江,并賦成名篇《水調歌頭·游泳》:(圖13)

圖12? 以畢加索和平鴿為主題的“和平萬歲”壁畫出現在黃鶴樓城壁上,1953年,作者自藏

才飲長沙水,又食武昌魚。

萬里長江橫渡,極目楚天舒。

不管風吹浪打,勝似閑庭信步,今日得寬余。子在川上曰:逝者如斯夫!

風檣動,龜蛇靜,起宏圖。

一橋飛架南北,天塹變通途。

更立西江石壁,截斷巫山云雨,高峽出平湖。神女應無恙,當驚世界殊。

圖13?毛澤東書法《水調歌頭·游泳》,1956年

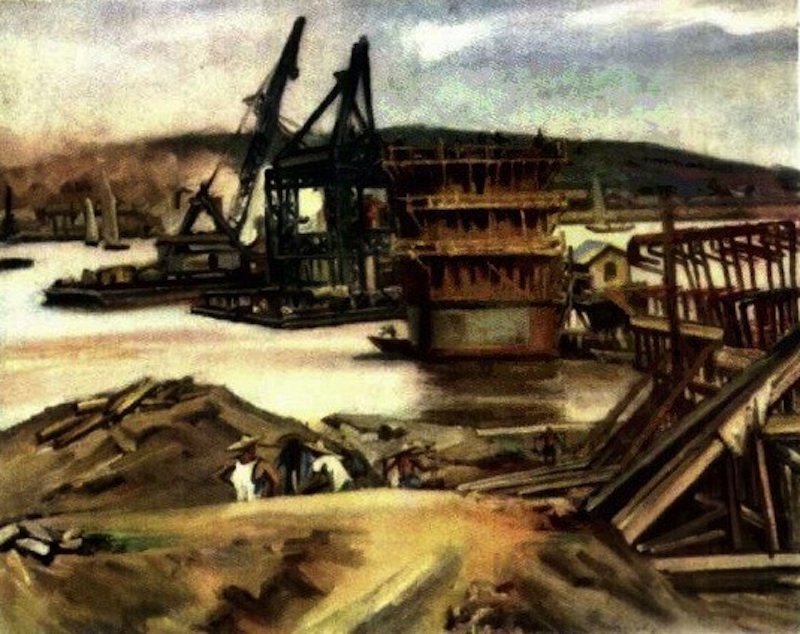

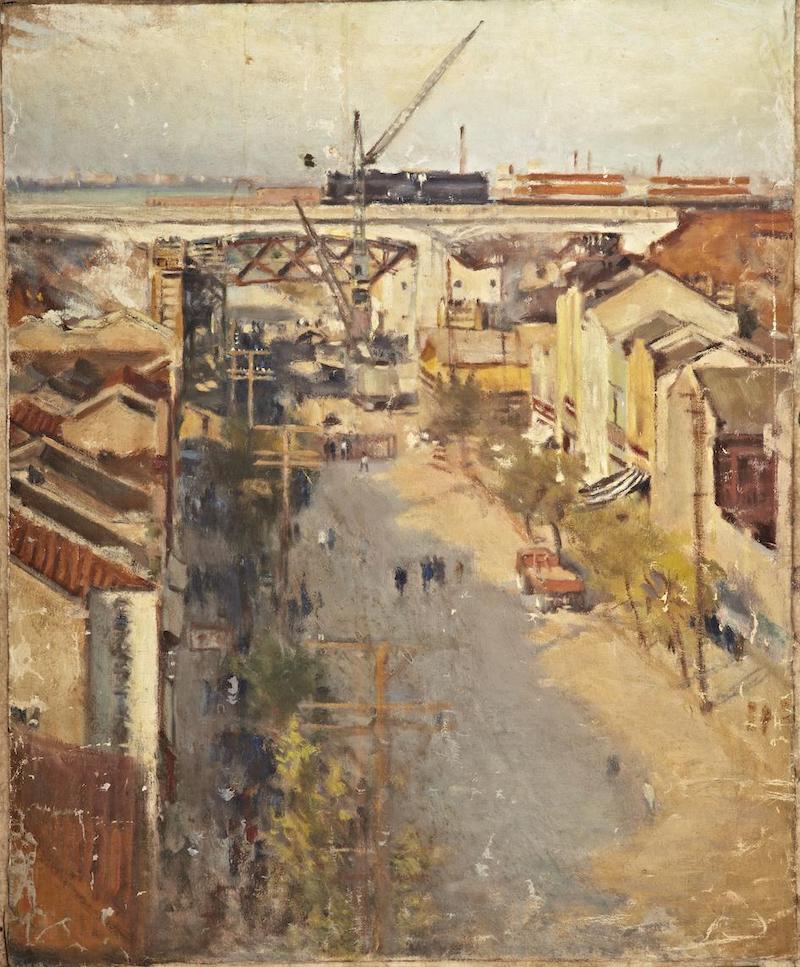

主席的泳姿和詩意都別有深意,普通民眾當時還無法領略。但這不妨礙藝術家們紛紛將這一新的革命圣跡轉化成畫面。同年,倪貽德和王道源這對留東友人在黃鶴樓大壁畫遺址旁留下了長江大橋的油畫寫生(圖14)。這是一個讓畫家們感覺愉悅和興奮的時刻,王道源畫筆之下的大橋工地,甚至浮現出了巴黎街頭的綽約風姿(圖15)。

圖14?倪貽德,《建設中的長江大橋》,油畫,《美術》1956年第12期

圖15?王道源,《武漢長江大橋施工》,布本油畫,73厘米×60厘米,1956年,私人藏

傳播更廣的是新華社發布的毛主席橫渡長江的照片。1958年,傅抱石據此將主席詩意“轉譯”成了一幅水墨冊頁。不管是毛澤東在低吟“逝者如斯夫”這句意味深長的詞句時,還是傅抱石提筆繪制偉人像的時候,他們都不會想到飛架的高橋遮蔽的蛇山腳下,曾經引人注目的那幅抗戰大壁畫。

從藝術創作的體制而言,消失了的大壁畫已然凝結成了一個向后世輻射的傳統,一個自抗戰以來為藝術家心領神會的傳統。這個傳統為藝術家們的創作規定了如下特性:一個偉大的時代,一個偉大的領袖人物,一個偉大的國家,一眾偉大的人民和一群注定不同凡響的藝術家共存的時刻。這些特性又進一步確認了作品的宏偉篇幅和內涵。

圖16?傅抱石、關山月,《江山如此多嬌》,水墨設色,565厘米×900厘米,1959年,人民大會堂藏

1959年,巨幅國畫《江山如此多嬌》(圖16)被懸掛于剛剛落成的人民大會堂中。傅抱石、關山月二人以象征和寓意的山水畫形式,為新中國及其締造者譜寫了一曲革命浪漫主義的視覺贊歌,他們也因此備受關注。

筆者想要指出的是,作為新中國時期代表性的公共藝術作品,《江山如此多嬌》完全可以被理解為一幅“中國畫化”了的巨型壁畫。從美術史的發展鏈條來看,黃鶴樓大壁畫實為這幅國畫巨作的先聲。

第一,傅抱石、關山月二人以擁有國家正式編制的畫家身份聯合創作,這種國家聘用藝術家的模式在某種程度上是黃鶴樓大壁畫的創作班底——“美術工場”畫家們集體創作模式的延續,以多人合作的方式來反映國家意志。

第二,巨幅尺寸專為國家禮儀性建筑定制,其巨大的體量感和紀念碑性,在象征中國民眾最高權力機構的內部空間展示,也表明這類巨幅國畫已經和維系于文人書齋的山水畫傳統有了很大差異,它已是一般意義上的現代公共藝術,和全球范圍內的相關美術史現象展開了跨越時空的對話,如日本皇室宮廷以及蘇聯、墨西哥政府設施內的壁畫。當然,就其圖像本身的視覺資源而言,可能還包括了傅抱石所重視的橫山大觀(1868—1958)等人創作的日本畫(圖17)。

圖17?橫山大觀,《南溟之夜》,水墨設色,81.5厘米×90厘米,1944年,東京國立近代美術館藏

第三,《江山如此多嬌》的創作過程與黃鶴樓大壁畫一樣,是在一個嚴密的組織制度下展開的立項、撥款、考察、構圖、上級審查和繪制過程,其間按照主管領導如周恩來、陳毅、郭沫若等人的意見進行了數次修改,這恰如郭沫若、田漢作為三廳領導對黃鶴樓壁畫等作品進行的官方審查程序,而周恩來、郭沫若與傅抱石又恰恰都是政治部三廳的成員。(圖18)

圖18?傅抱石、關山月合作繪制《江山如此多嬌》,1959年

第四,經歷了1938年政治部三廳的傅抱石,與親自參與1949年廣州愛群大廈外壁毛主席巨像繪制的關山月,二人都與抗戰以來形成的壁畫——公共藝術傳統有著密切關聯,他們既是這一傳統早期醞釀過程的親歷者,又是這一傳統在新中國時期的傳承人。

如果我們認同以上分析的話,那么在新中國時期由國家贊助的畫院及各地美術學院的藝術家們合作生產的數量驚人的巨幅國畫,這些布置于中央直屬機構、涉外機構、國賓館、內部度假勝地等場所的藝術品,乃至在“大躍進”時期波及大江南北的農民壁畫運動,也理應列入黃鶴樓大壁畫的傳承序列中。我們據此可以總結出一個有趣的美術史現象:進入新中國之后,中國才首次發展出了公共藝術的“本色化運動”(The Movement of Indigenization),這一“運動”的恢宏程度毫不遜色于墨西哥的壁畫運動和蘇聯的公共藝術。今天,我們仍然可以感受到這項由社會主義中國原創的公共藝術運動的余波。只是,這一“運動”的淵源已經被歷史敘述的重重迷霧遮蔽了起來。

倪貽德的現代藝術殘夢,一支由他在“孤島”時期的學生趙無極等人在巴黎發揚光大,另一支由決瀾社時期的學生李仲生(1912—1984)在臺灣接力。但他最無法預料的一支余脈發生在自己的母校。1960年在羅馬尼亞畫家博巴(Eugen Popa,1919—1996)油畫訓練班中脫穎而出的金一德(1935—),因受到倪貽德的賞識,在他的第二工作室擔任助教,與老師朝夕相處,接得衣缽。在倪貽德謝世15年后的1985年,金一德與鄭勝天(1938—)指導了1985屆油畫系學生的畢業創作,魏光慶、耿建翌、張培力等新時代的弄潮兒正式登場,金一德對他們的指導方針是:“要搞得不一樣,要帶有真情實感。”而同年5月,趙無極回到母校舉辦了為期一個月的繪畫講習班,吸引了全國八所美術院校的27位青年畫家參與,闊別母校多年的趙無極言傳身教,不遺余力,學員們印象最深的一句話是,“每個人的作品都要有他的脾氣”,“你畫的不是對象,是自己的感覺”。伴隨著西子湖畔的這股清新風氣,全國范圍內掀起了一場規模空前的“八五新潮”,世界主義和個性化表現重新成為年輕藝術家們激辯的談資。

圖19 黃鶴樓遺址,武昌,2014 年,筆者拍攝

從1938年到1985年,中國的現代藝術在經歷了慘痛的戰禍和狂熱的政治運動之后似乎又重新回歸到原點。如何評價中國現代藝術史中的這一“輪回”現象,無疑有多種角度可以切入。但1938年黃鶴樓大壁畫的現場(圖19),為我們思考這段美術史提供了一個不可或缺的基點。

(本文原題《中國現代美術的轉型:關于黃鶴樓大壁畫的反思》)

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司