- +1

在皮村,比文學更重要的事

作者 | 奚之淼 邱雨諾

責編 | 邱雨諾 錢昊智 王一璐

排版 | 辛元

2017年,《我是范雨素》一文在網上爆紅,幾天內就獲得了四百萬的閱讀量。各路媒體蜂擁而至,文章作者育兒嫂范雨素和她所在的皮村文學小組,由此進入公眾視野。除了媒體報道,還有網站、出版社向她發出薪酬不菲的邀約,但文學并不如人們想象的那樣改變了她的生活。

和六年前一樣,2023年的范雨素依然租住在北京皮村。她還在打工謀生。京郊的深秋里,身材瘦小的她裹著厚實的紫色棉服,夾雜著銀絲的短發扎在腦后。行走在皮村熙熙攘攘的人流中,她看起來和任何一個打工者一樣平凡。

皮村入口處大門

當工人遇上文學

“如果我是記者的話,聽說有農民工在寫文學作品,那我肯定也會去報道。”皮村文學小組的成員小海說。

不只是寫文章的范雨素,還有寫詩的余秀華、泡圖書館的吳桂春、翻譯海德格爾的陳直……當工人與文化活動相遇,往往能引起關注和熱議。工人與文學,兩者之間似乎有種天然的“沖突感”。這種沖突感既是文學小組引起外界廣泛關注的原因,也投射出工友們不得不面對的現實。

“我的生命是一本不忍卒讀的書,命運把我裝訂得極為拙劣。”這是《我是范雨素》開篇的第一句話。2017年突如其來的熱度,無疑為范雨素的生命之書翻開了新的章節,但執筆寫作的還是那個北漂的家政女工,不是什么“作家”“文化人”。

范雨素

圖源受訪者

2017年后,范雨素不再當育兒嫂,轉做時間更靈活的家政小時工——為了把更多時間留給文學,但“主要的精力還是花在了工作上,現在也只是滿足溫飽。”

“不干活就讀書寫作”,這是文學在范雨素生活中的分量。她說,文學是為了生活,但還得打工,是為了生存。

范雨素不是沒有過用文學求生存的機會。2017年,有出版社拿出20萬要與她簽約,還有網站給出每月四篇稿件每篇1500元稿費的邀約,她都一一拒絕,因為覺得這會成為自己寫作的包袱。最后,她與一家出版社達成合作,對方期望她繼續寫非虛構作品,而她卻交出一部奇幻色彩的小說,最終合作告吹。

令人慶幸的是,范雨素的小說并未因此夭折。去年年底,這部名為《久別重逢》的長篇小說終于出版。無獨有偶,皮村文學小組在去年也出版了文集《勞動者的星辰》。他們又迎來了外界新一輪的關注。

《久別重逢》《勞動者的星辰》內頁

和2017年不一樣的是,現在的范雨素從容了許多。當年在《我是范雨素》發布一天后,就有10家媒體找上門來。造訪者越來越多,她招架不住,只好對外宣稱自己躲進了深山。實際上,她就躲在皮村的家里,關掉手機讀張岱的《夜航船》。而在去年《勞動者的星辰》出版后,她主動地承擔起接受媒體采訪的工作——其他工友起早貪黑工作太辛苦,而自己做小時工相對輕松,“每個人要承擔每個人的責任”。她不諱言自己接受采訪的真實心態,“如果(這本書)能多賣一點兒,咱們大家也能多點收入。”

文學小組組長付秋云坦言,對于工友們來說,寫作的稿費在一定程度上可以緩解生活的壓力,但太不穩定,“要掙錢還是得老老實實地打工”。因此文學小組的講座只在每周末的一個晚上進行。

“我們的書有點火,但大家的生活都平淡極了。”范雨素說。

即使出版了自己的長篇小說,聽到“作家”“文化人”等標簽,她還是連連搖頭。曾有活動邀請范雨素參加時,把她稱為“民間詩人”,她卻問能不能改成“農民工”。最后她以“《我是范雨素》作者”的身份出現了在活動海報上。她只是“寫自己想寫的東西”。

范雨素在中國作協“作家活動周”

圖源受訪者

“我就是喜歡文學。”范雨素的文學情節從幼年時萌芽。她六七歲就學會了自己看小說,八歲看懂了繁體字的《西游記》。少年時,古典小說、知青文學、外國作品,她把一切能找到的書籍都拿來讀。在文學小組的成員中,范雨素是讀過的書最多的人。

其他成員大多也曾在年少時短暫地與文學結緣,又在文學小組得到了第二次啟蒙。月嫂王成秀只有小學文化,但就是小學課上那幾首古詩讓她深深著迷。加入了文學小組后,她以家政工視角寫成的《高樓之下》也入選了文集《勞動者的星辰》。今年70歲的頂棚匠徐克鐸,小學時沒上過幾節課,“十個字有八個不認識”,參加工作后才漸漸識字,對文學更是毫無概念。他遷居北京皮村后,和范雨素成為鄰里,幫她照看過孩子。看到范雨素寫文學作品,他也好奇,就跟著去聽文學課,“發現老師講的都是現實生活,能聽得懂”,于是從零開始,現在已經“對文學入迷了”。

文學小組在上課

圖源受訪者

文學在青年小海的世界卻遠沒有這么平和。“文學以前對我來說是星辰,現在就是沙子。”他有些忿忿地說。2016年,他還是流水線工人,但已經寫了幾年詩,“發關于工廠生活的牢騷”。他把自己的詩通過微博發給了音樂人張楚,張楚回復了他,向他推薦了皮村文學小組。就這樣,29歲的小海憑著微博聊天框里一句遙遠的指引,來到了北京皮村。

第一次上課,他遲到了一會,膽怯得沒敢進去,就在外面聽。上過課后,他感慨“怎么會有這么好的地方”——這里平等、開放、熱愛文學的氛圍正是他無比向往的。他就這樣留在了創辦文學小組的社會企業北京工友之家。

七年前,他覺得自己“找到了組織”,立志要靠文學開拓一片天地。然而熱度沒有眷顧這位滿懷理想的青年。以小海為主角之一的紀錄片《我們四重奏》講述了這群皮村打工青年們的生活,還入圍了2020年平遙國際電影展藏龍單元,廣受好評。不過影片最終未能公映,“還是挺遺憾的”。

小海劇照

圖源:紀錄片《我們四重奏》

七年后,回想起當年的豪情壯志,小海毫不猶豫地說“特別特別后悔”。曾經自己為了所謂的理想不顧一切,結果到現在一事無成,“還不如打工,談個戀愛、結婚、生子,過平淡的日子。”心態的轉變背后是年齡的增長、家庭的壓力、同齡人的對比和創作的困頓——文學解決不了所有問題。

不過即便只是沙子,文學依然是他情緒的出口。他不打牌,也不打游戲,有空看看書,下班了有時在溫榆河畔或皮村街上轉轉,隔三岔五在朋友圈留下一些詩句,期待著從灰暗平淡的生活里打撈起與眾不同的那粒沙。給他的詩句點贊的,多是他來文學小組之后認識的朋友們。

工人中的“少數派”

對范雨素來說,文學從不“高高在上”,反而對于工人群體而言,“文學是最近的”。這與她早年在老家當了八年民辦小學教師的經歷不無關系。根據教育部2022年數據,基礎教育的普及,讓中國的識字率從1949年的20%提高到了2022年的95%以上,小學學齡兒童凈入學率也達到了99.9%以上。“幾千年的歷史中,勞動人民和文學都是有距離的”,但“現在每個人都能讀書”。

工友們的文筆未必出彩,但范雨素覺得“真實的感受”是比文筆更重要的事。如果不真實,“寫的再好也跟塑料花似的”,而文筆是可以通過學習掌握的。曾經文學小組的工友讓她推薦文學作品,她推薦了蕭紅的《呼蘭河傳》和浩然的《艷陽天》,都是以底層生活為題材的現實主義作品。

的確,相比于樂器、繪畫等其他文藝愛好,閱讀和寫作的成本更低。但即使“文學是最近的”,范雨素也從不與文學小組之外的人主動談起文學,因為“那樣會讓人覺得奇怪”。在容納了幾萬的人口的皮村,皮村文學小組里活躍的成員不過二三十人。在皮村的主街走訪,不論是住了七八年的水果攤攤主,還是新搬來的年輕白領,都不知道皮村文學小組的存在,也對“范雨素”這個名字沒有印象。對于更多的工友來說,文學仍是個陌生的詞匯,《我是范雨素》引發的一系列熱議其實從未進入過他們的視線。

皮村街景

圖源受訪者

在范雨素看來,“每個人有每個人的生活樂趣”,對于熱愛文學的工友們而言,文學小組是他們為共同的愛好抱團取暖的地方。然而文學小組的出現,卻是個幸運的偶然。

組長付秋云是個90后姑娘。她來到皮村前在蘇州打工,空閑時也在公益機構做志愿服務。2010年,她聽說工友之家有公益電腦班可以參加,就來了北京,并最終留在了這里,為工友們服務。她在皮村成家,如今有了兩個孩子。雖然接觸的大多數工友年齡都比她大,但大家都叫她“小付老師”。

文學小組電子刊物《新工人文學》第9期封面

圖源:“皮村工友”公眾號

2014年,付秋云注意到有些工友常去圖書館找文學作品看,就有了創辦文學小組的想法,“問了五六個工友之后,就堅定要開”。但大家都沒有文學基礎,招募文學老師來為工友們上課的需求就自然出現了。

能講文學的人大概不少,但是愿意每周驅車幾十公里來京郊講課的,確實沒有幾個。其中有水平又能被工友接受的就更加難得。好在張慧瑜的加入讓這一切成為了可能。他是北大中文系博士,現在任教于北京大學新聞與傳播學院。工友之家公開發布招募志愿老師的信息后,他是唯二的報名者之一,而最后只有他做起了指導老師,一干就是9年。范雨素覺得,慧瑜老師的寶貴之處,不僅在于淵博的知識和不懈的堅持,更在于他與工友們相處的方式,那種“讓人感到很平等的人格魅力”。

在張慧瑜的課堂上,工友們覓得寶貴的輕松和尊重,這正是他的課能夠留住工友們的原因。他帶著工友們賞析文學經典,但不拘泥于文學理論,而是結合工友們的現實生活,讓工友們暢所欲言,談自己的想法。即使有時討論跑偏,大家聊起生活中的故事和感觸也沒關系。張慧瑜更鼓勵他們動筆寫作,每節課都有作業。最開始的課上只要交了文章他就會送一本書。這份鼓勵和熱忱讓范雨素等小組成員們感到“不交的話對不起老師的付出”。

張慧瑜在皮村上課(右一)

圖源受訪者

于是,既不懂理論,也沒有經驗的工友們就從“寫皮村”開始——起初有的工友只寫三五十字,還有的交上來沒轍沒韻的打油詩,但張慧瑜還是認真地閱讀點評,鼓勵他們繼續寫下去。工友們大多不會電腦打字,于是就手寫文章,再由付秋云敲進電腦,后來還發布在網絡平臺上。《我是范雨素》便是如此誕生。事實證明,他們“聚沙成塔”的辦法成功了。

倘若沒有工友之家的努力,沒有張慧瑜的加入,文學和工友們之間還是有著相當的距離。正是他們讓文學變得距離工友確實“很近”。但即便“很近”,文學的引力依然有限。

雖然這些年來皮村的租客中有了越來越多年輕白領,但文學小組卻少有年輕的面孔加入。文學小組的成員大多人到中年——小海今年36歲,已經是其中最年輕的一位。

付秋云意識了到這個問題,但沒有想出很好的辦法來解決。她承認,要爭取年輕人的注意力,書籍難與手機抗衡。文學小組的大多數成員出生于60、70年代,由于家庭條件和時代等多方面原因,不少人早早中斷了學業外出務工。雖然幾十年來忙于生計,但心中對于知識和文學的向往難以割舍,這份情結成為他們相聚在文學小組的契機。而對于從小就活在電子屏世界里的年輕人來說,那個植根于紙質媒介的文學世界已經和他們脫節了。作為時尚的文學屬于上一個時代的年輕人,而今天這份時髦存在于短視頻、游戲、社交平臺……誰愿意靜下心來讀書?這是文學小組面臨的現實問題。

比文學更重要的事

縱使范雨素年少時就熱衷閱讀,但讓她與文學小組結緣的契機卻與文學無關,與生活有關。

2014年,她和兩個女兒住在皮村的出租屋,彼時工友之家所在的大院里有一片空地,皮村孩子們平時在那里相聚玩耍。范雨素要接女兒回家,近水樓臺,也就知道了工友之家和文學小組的存在。加入是“出于好奇”,而讓她堅持留在這里的,是人與人之間的連結。聽了幾次課后,她發現張慧瑜老師“和人沒有距離”,和她想象中的知識分子不一樣。范雨素心懷感激,“覺得老師上課不容易”,就交上了第一篇作文。

工友之家彼時所在大院

圖源受訪者

在創辦文學小組之前,成立于2002年的北京工友之家,已經面向工友群體開辦過諸如英語班、吉他班、電腦班、家庭教育講座等等課程,但這些小組存續時間大多不超過一年。背后的原因既有工友們巨大的生存壓力,也有老師們不穩定的講授風格和意愿。所有人都沒想到文學小組能走得這么遠。

工友之家創始人之一王德志說,當時成立文學小組“也沒太當回事”,是張慧瑜老師堅持不懈的付出“起了決定性作用”。一位專家學者把工友們初出茅廬的習作當做作品認真點評,這本身就是莫大的鼓舞。

文學小組,更多是以文學愛好之名,創造了一個“沒有歧視”“沒有壓力”的松弛空間。在這里,大家可以敞開心扉,暢所欲言。“把大家私人領域里的焦慮和困惑帶到了公共空間”,這是比文學更重要的事。

范雨素做育兒嫂的這些年,不乏自尊受挫的時刻。她總是以外人的身份進入雇主的家庭,永遠被人所戒備,從未被真正接納。有一次她過年回家,女主人卻要求檢查她的行李箱,發現了她行李中的三本書,范雨素不得不解釋這是她自己買來讀的。還有的時候,她跟雇主去親戚家里吃飯,雇主的親戚卻遞給她一雙一次性筷子。她在這種時候“就會有被刺痛的感覺”。

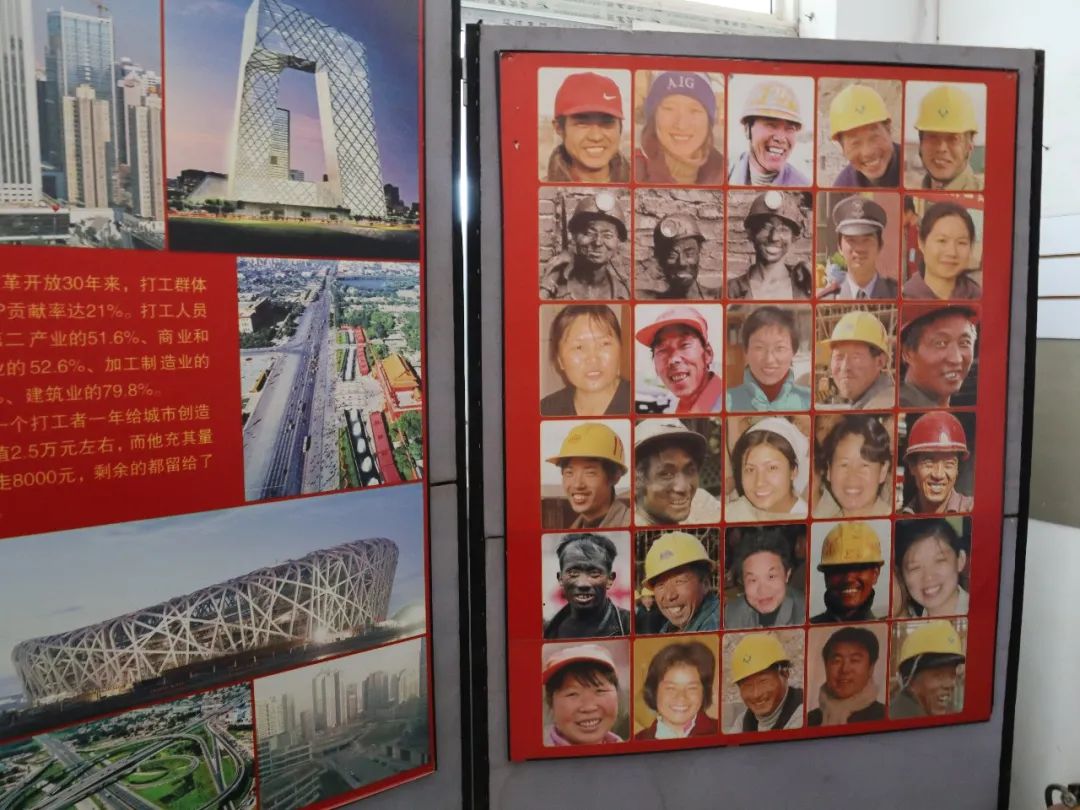

皮村打工文化藝術博物館展覽

“北京有很多城中村,這些城中村里面會有很多個范雨素,很多個郭福來”,王德志相信,文學小組不應該是屬于皮村的一枝獨秀,而是“遍地開花才好”。

根據國家統計局2022年數據,我國有超過2.9億的農民工群體。這群規模龐大的新工人,卻往往在輿論空間中失語,即使受到關注,他們也常常是被表達一方,鮮少能夠為自己發聲。范雨素、余秀華、許立志……每一個新工人與文學相遇的故事,之所以引起媒體的關注,是因為他們不大符合社會對“農民工”的想象,只是對精神生活有所追求,就顯得格外特殊。而這份觀看者眼里的特殊,背面也許正是被觀看的新工人群體受到壓抑和忽視的常態。

誠然,對生存尚且艱辛的新工人群體而言,對物質生活的關心是第一位的,但如果認為這就是他們生活的一切,那么恐怕我們永遠要為范雨素們嘖嘖稱奇了。

底層打工者在城市里所感受到的冷漠和孤獨,該如何疏解?在范雨素的故事里,她一手捧著書,讀她愛的文學;一邊拿起筆,書寫自己的故事。文學的創作提供了“我是一個創造者”的自我價值感,和工作中機械重復的勞作有著本質區別。

正如《勞動者的星辰》的腰封上,范雨素寫下的宣言,“寫作就是為了大聲說:我存在!”

參考資料:

[1] http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54618/

[2] http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54875/

[3] http://www.gov.cn/lianbo/2023-04/28/content_5753679.htm

原標題:《在皮村,比文學更重要的事》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司