- +1

被鼓勵的女性寫作:我與我書寫的巴黎日常生活

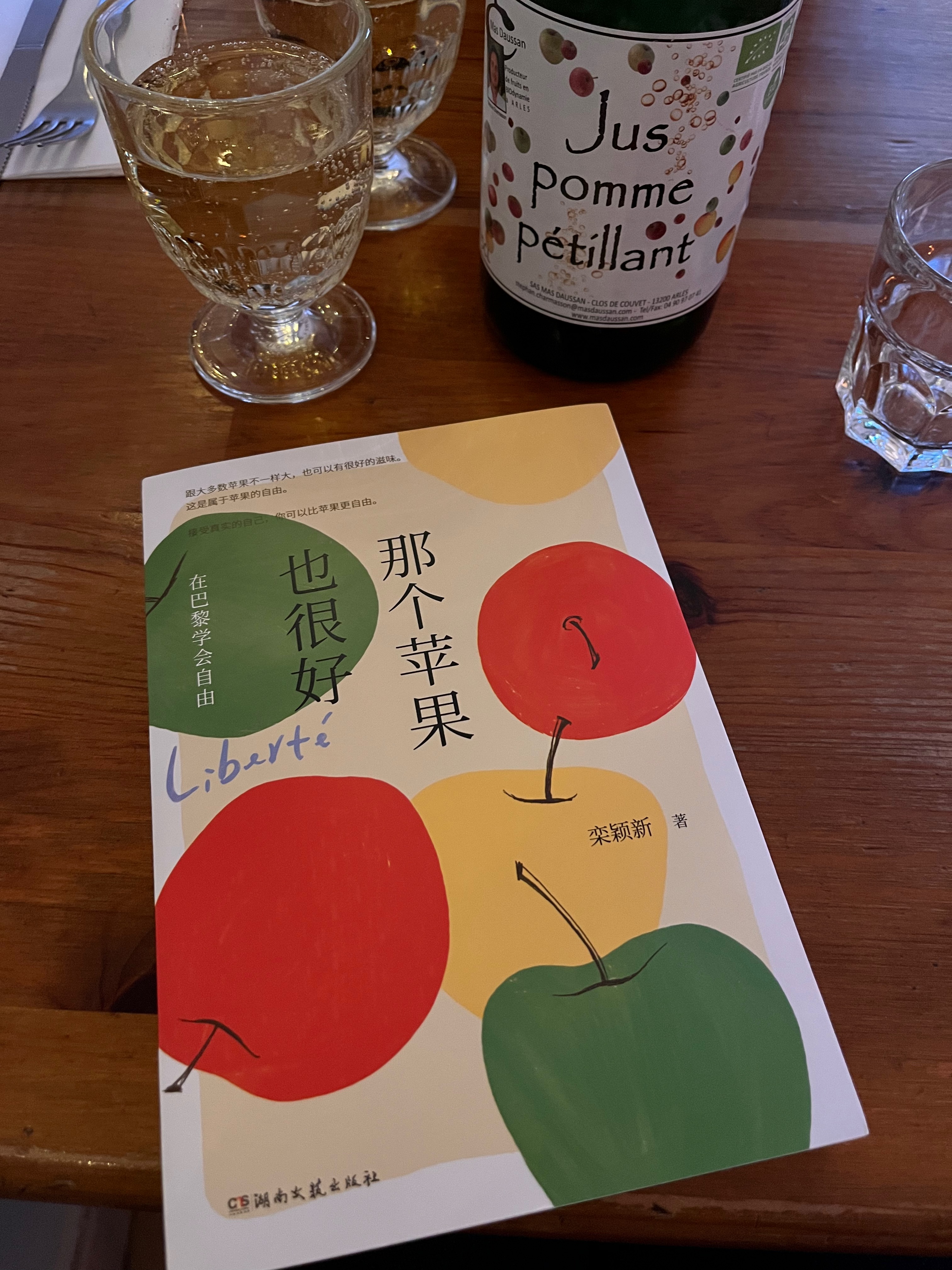

今年春天,我出版了一本隨筆集,題目是《這個蘋果也很好:在巴黎學會自由》。2017年,我從北京大學歷史學系畢業,到法國讀博士,研究法國中世紀史。從表面上看,我所做的事情似乎跟寫隨筆不沾邊。

《那個蘋果也很好:在巴黎學會自由》

終于被鼓勵的女性寫作

2019年秋天,我去日本東北地區的青森縣旅行。青森是我的朋友畫家李茵豆非常喜歡的地方。正是在她的推薦下,我決定去青森。青森的名產是蘋果。在青森市內,有一家名為A-Factory的購物中心,專賣與蘋果有關的特產。我就是在那兒看到了因為大小跟同種類的其他蘋果不一樣大而被劃為次等品的蘋果。離開青森以后,我去了京都。我跟作家蘇枕書見了面,當時我是她的讀者。她請我在吉田山頂的茂庵吃午飯,我跟她聊起青森見聞,尤其是那些所謂的“次等品”蘋果。我說我感覺日本的蘋果跟日本的女性有共同之處,即因為存在某種關于外表的標準,蘋果要爭取長到所屬蘋果規定的大小,女性都往一個方向可愛。我們由此聊起日本女性面臨的困境,聊起各自身為女性的遭遇。枕書鼓勵我把自己的觀察和思考寫下來,她說:“書名都有了,就叫《那個蘋果也很好》!”那次午飯后,我確信我跟枕書成了朋友。我的書名就是這么來的。

隨筆集的起點:青森的特價蘋果

有人曾說我的書名讓人摸不著頭腦,可我并不這么想。因為還有更令人困惑的書名,比如《橘子不是唯一的水果》。這本書我是2011年讀的(多虧了豆瓣的書影音記錄,我的個人閱讀史有據可考)。人物的名字我完全不記得了,故事情節也忘得一干二凈,可是我還記得這個書名。橘子當然不是唯一的水果,這個書名像一句顯而易見的廢話。然而,在讀完這本書到現在的這十幾年里,我時不時地想起這個書名,尤其是在一些不那么好過的時候。我擅自把珍妮特·溫特森的書名翻譯成了:人生的選擇可以多種多樣,不是只有某一類型的道路才是好的,各種各樣的人生都值得一過。我覺得我的書名跟溫特森的書名很像。那個蘋果也很好,其實是一句口號,是一句想表達“這個世界上存在各種各樣的好”的口號。

枕書的鼓勵和支持讓我又一次確認了:語言是一種魔法。在她沒有跟我說那句話之前,我雖然也給一些報紙雜志寫過文章,但從來沒有想過寫書這件事。被抑止和被鼓勵的心情完全不一樣。此前,我一直被所謂的學院氛圍籠罩。學院氛圍并不禁止寫作,正相反,現有的考核體系鼓勵研究者寫作。當然要寫,要多寫,還要發表,要發表在各種字母組成的索引體系里。被抑止的是非學術寫作。我上本科時流行一個詞,即“文藝”,這個詞現在幾乎已經沒有人說了吧。文藝和學術似乎是對立的,無法兼容。從事非學術寫作,往往會被認為“不務正業”、“不學無術”,還有“拋頭露面”、“想要出名”。似乎只有變成一個沉穩無趣的人,其研究成果才能變得可信。此外,有些老師說“搞研究就是要坐冷板凳”。我不理解也不喜歡這種主動受苦的態度。人生里已經有不少自己無法左右的痛苦,在其他時刻為什么不去追求愉悅?我始終相信:真正推動人持續做事的動力是好奇心、認同感和在做事過程中體會到的快樂。

到法國讀博以后,我發現這里有另一種氣氛。學者不僅寫學術論文,也在報紙、雜志上寫文章,還上廣播節目、上電視。這些活動與其研究領域或遠或近,沒人覺得這有什么問題。學者希望自己被人讀到,對他人有幫助,對社會有影響。我逐漸覺得在研究之外寫點別的似乎也沒什么,但是我還是沒有動筆。

聽到枕書的鼓勵以后,我開始琢磨:我是不是該寫點什么。后來,我真的寫了。

贊美日常生活

《那個蘋果也很好》是一本隨筆集,收錄的文章主要是2020年和2021年寫的。這些文章長度不一,最短的是兩三千字,最長的是兩萬字。這些文章來自我對自身經歷的思考,也得益于與周圍的人的對話。生活的偶然為我帶來經歷,在某一時刻,我發現對事件本身的敘述和圍繞事件展開的思考可以被組織成一篇文章,便動手去寫。這種感覺類似村上說的“等水位漲到胸口”。

集子里最早的一篇文章《東北話人格與法語人格》是2020年8月寫的,最初發在豆瓣。那年夏天,我去了一個法國朋友的父母家。大家一邊烤香腸一邊聊天。朋友的母親問我在巴黎過得怎么樣,作為一個外國人是否覺得生活很難。我開始回答她的問題,說著說著便講起了自己多次莫名被人插隊的經歷。在講述的過程中,語言調動起回憶,與插隊這一主題有關的事件紛紛浮現出來。那些看似偶發的事件其實揭示出了更深層的東西。我不愿把我所遭遇的一切簡單地歸納為歧視,因為這樣說并不準確。我決定把那天跟朋友的母親講述的經歷都寫出來,便有了這篇被轉發了上百次的文章。我認為我是在豆瓣寫作出道的。

讓我動筆的偶然:烤香腸邊的對話

我想用個人敘述打破一些刻板印象。首先是關于巴黎這座城市的刻板印象。提起法國,提起巴黎,人們立刻會想起的東西幾乎就是那些。為了避免鞏固那些刻板印象,我在此不再重復。我想展現這座城市今日的風貌,尤其是它的日常。2020年至2021年,我經歷了多輪封禁。在人與人的接觸變得有限的這段時間里,日常生活中與物相關的部分被放大。生活的內容似乎變得簡單,買菜、做飯、打掃……那些與市場攤主和各種店鋪的經營者的對話成了寶貴的與真實世界的互動。我從未有過如此多與自己相處的時間,我開始思考自己至今為止到底過了一種什么樣的生活。觀察和思考將我引向了寫作。隨筆集中的第三部分“建立人與人之間的聯系”和第四部分“接受自己與學會自由”分別對應的是向外的探索和向內的自省。

收到編輯寄來的樣書以后,我重讀了自己兩三年前寫的文章。我想起那些因隔絕和未知而產生的不安與憂愁。前幾天,我站在一個路口等著過馬路,望著對面的紅綠燈,我恍惚以為自己又回到了2020年。那年春天,我也曾從同一家超市出來,背著采購完的東西,站在同一個地方等紅綠燈。同一時節的陽光有著相似的角度和強調,大概是這陽光讓我感到了時間上的錯亂。我慶幸自己當初記錄下了這些現在看來已經覺得遙遠、甚至是不復存在的心情。我不再整日待在家里,因此也不再需要一天做三頓飯。餐廳早已恢復營業,我跟朋友又找回了坐在露天座上喝酒聊天的樂趣。身邊越來越多的人因為環保的考慮開始變成素食主義者,我去肉店買烤雞,排隊時忍不住在想:北極熊會不會因此就沒有家了?受通貨膨脹等多種因素的影響,魚的價格大漲,我不是每周都去魚攤了。社交生活重啟以后,我意識到封禁期間那種完全放棄收拾自己的方式是行不通的,我重新開始買衣服,嘗試擁抱自己的女性特質,并且享受其中的樂趣。

今年1月的雨夜,與朋友在露天座聊天

這些變化讓我更加確認了寫作的重要性和必要性。要記錄,要留下痕跡,因為感受和情緒轉瞬即逝,因為每一種經歷都很寶貴。

承認自己寫的東西

我確實開始寫了。2020年起,我先后用三個筆名寫過繪本書評和隨筆,與此同時我用真名出版我翻譯的書和發表關于學術著作的書評。好像寫隨筆這件事雖然可以干,但是不能讓人知道。我本來是打算用三個筆名中的一個來出版這本隨筆集的,不用真名的顧慮之一是與北大有關的身份。“已經畢業了,還在拿以前的學校說事?”、“那是你的人生巔峰了嗎?”、“不要蹭母校熱度了吧”、“學霸都不是正常人”……我已經能想象出可能出現的反應。此外,我當時還以為:反正我寫的不過是日常生活,這似乎跟研究者的身份也不相關。后來,最初提出出版我的隨筆集的出版社忽然決定跟我解約,在處理這場意外的過程中,我的想法發生了變化。

生活、閱讀和寫作交織在一起,一同讓我進步。有人嘲諷我是“市場專家”,可這有什么不好呢?不論從事什么職業,人都需要過日常生活。曾任《生活手帖》雜志主編的花森安治認為守護日常生活就是一種反戰。研究中世紀德意志社會史的日本學者阿部謹也認為:要通過接近民眾的日常生活及其思維世界才能開始觸摸到社會史的本質。法國的文學作品中也不乏對日常生活的細致描寫,從寫瑪德萊娜小蛋糕的普魯斯特,到詳細描寫家具式樣和衣服款式的佩雷克,再到觀察城市軌道交通快線里的乘客以及超市里的貨品、顧客和店員的安妮·埃爾諾……我剛到法國時對日常生活中的物品的關注其實與文學有關,那時我甚至認為:在巴黎,一切都是文學的,一切都能進入文學。因此,為了在讀書時知道作者提的是什么東西,需要了解物品的名稱。我承認:我關注日常生活,并且愿意書寫日常生活。

“城市的空氣使人自由”,不論是中世紀還是現在

我也明白了:寫隨筆這件事與博士生的身份并不矛盾,正相反,因為我是博士生,我才能寫讀博的經歷。正如法國哲學家瑪儂·加西亞(Manon Garcia)在《女人不是生而順從,而是變得順從》(On ne na?t pas soumise, on le devient)中指出的那樣:波伏娃寫《第二性》非常有意義,是因為波伏娃身為女性有著屬于女性的體驗,同時她還有著一般的女性不具備的條件,即受過教育、能寫作而且能被人讀到。我明白了:我不能指望別人替我寫出我的經驗,我得自己寫。如果說存在關于正在讀博士的女性和持有博士學位的女性的刻板印象,那么只有提供另一種敘事才能瓦解已有的刻板印象。把自己的經歷寫出來,才可能被人讀到。我常在另一國家、另一時代的作者的筆下找到我也有的心情,這種時候甚至想隔空跟作者握手。而這一切的前提是寫,鼓起勇氣去寫。

讓我最終決定用真名出版隨筆集的是安妮·埃爾諾在訪談集《寫作是一把刀》中的一句話。當時我還沒有想到之后我會翻譯這本書。2022年3月,我寫道:“我放棄了筆名,之后都用真名發表文章。不想再躲在筆名后面了,因為所謂的安全并不存在。躲起來也沒有用。正如安妮·埃爾諾說的那樣,要承認自己寫的東西。”寫隨筆的是我,寫論文的是我,做翻譯的也是我。這些事我都喜歡,我都能做,而且這三件事互相促進。這是一件非常幸運的事。

在兩種語言之間

我深感我的寫作得益于我身處兩種語言之間的位置。我帶著我的母語住在巴黎,在日常生活中,我說法語,也說漢語。我讀這兩種語言寫成的書。最重要的一點是:我做翻譯。這意味著我要保持一種漂浮在這兩種語言之間的狀態,以便隨時切換到另一種語言。我常說我在兩種語言之間往返穿梭。這種狀態讓我對語言本身格外關注,也開始思考到底該使用什么樣的語言和話語。

為什么人們總說“女博士”,而與之相對的“男博士”一詞卻很少有人使用?為什么幾年前人們跟我說“讀完博都三十了”的時候,這句話聽起來那么刺耳?現在我卻可以跟人講笑話一般地說:“你知道嗎?我過了三十歲生日以后最大的發現就是,原來三十歲并不會死啊。”為什么人們在面對女性作家的時候,總喜歡說書是作家的“孩子”?書明明跟孩子不是一回事。為什么人們面對男性作家的時候很少這樣說?為什么人們在形容一個作家出版的第一本書時往往使用“處女作”這個詞?明明可以說“第一本書”“首作”和“出道作品”。在我看來,中文的長處在于它的靈活,可以用字組成詞,可以用常見的字組合出新的表達。這種組合的過程便是一種創造,是一種讓語言更加符合現實的調整。語言就這樣與時俱進。因此,我覺得中文是最好玩的樂高。最近我讀了遙洋子寫的《在東大和上野千鶴子學“吵架”》,其中一句話點醒了我:“既然世界由語言組成,那么語言也能改變世界。”

法國文學研究者蒂費娜·薩默瓦約(Tiphaine Samoyault)在《翻譯與暴力》中指出:“人只有在多種語言或者是在對同一種語言的不同用法之間才能找到自己的聲音。”她認為很多作家同時也做翻譯這件事絕非偶然。她舉了很多例子,還提到了兩位東亞的作家,即魯迅和村上春樹。前不久我在聽一檔討論翻譯的廣播節目時,偶然得知法國作家瑪格麗特·尤瑟納爾翻譯過伍爾夫的《海浪》。《海浪》的法語譯本不止尤瑟納爾翻譯的這一種,我去書店訂了一本,指名要尤瑟納爾的譯本。書到了以后,我發現尤瑟納爾還寫了譯者序。薩默瓦約的說法又一次得到了驗證。

在我自己身上,我也體會到了這一點。我感到我的中文在巴黎獨自生長。生活和閱讀的法語都給我的中文帶來了一些陌生的東西。幸運的是這些異質的東西并非不能消化,它們滋養了我的中文,讓我的中文變得豐富。我也開始對語言的質地更加敏感,我要選擇適合我自己的語言,這樣才能把我的經歷書寫得公正。我也相信語言承載了很多很深的東西,很多東西難以解釋。比如有時我就是想用單字的動詞,有時我就是想用名詞,而不是用代詞。這些選擇可能與我追求的節奏有關,也可能與我的個人歷史有關,也可能與我的信念有關。正是這些選擇形成了風格,這是很寶貴的東西。我對自己有信心,并且打算堅持這種風格。

這本書的副標題是“在巴黎學會自由”。現在想來,這話或許說得有點夸張了。畢竟沒有關于自由的考試,到底有沒有學會,好像也沒法明確地判斷。不過,我可以斷言:我正在巴黎學習自由。就好像法語里的博士生(doctorant.e)這個詞帶著進行時的意味。我很喜歡這種感覺。我對這座城市充滿感激。

謝謝你,巴黎

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司