- +1

勃拉姆斯誕辰190周年|關于勃拉姆斯的七個關鍵詞

盡管約翰內斯·勃拉姆斯在音樂史上享有崇高的地位,但如果不是因為他那舉世皆知的《小夜曲》,或是《匈牙利舞曲》第五號,又或是他與克拉拉·舒曼那驚世駭俗的“柏拉圖式的愛情”,那么他的名字或許只是在音樂愛好者之間才為人所知。在李斯特和瓦格納在歐洲樂壇叱咤風云的19世紀后半葉,勃拉姆斯是一個絕對的異類,他在音樂藝術這樣一個追求不斷變革和創(chuàng)新的領域不斷地回溯和徜徉在音樂歷史的長河中,孜孜以求于對庫普蘭、巴赫、亨德爾、莫扎特、貝多芬、舒伯特、舒曼等前輩大師的傳承、引入和轉化,讓他一再地被貼上“保守派”的刻板標簽,卻很少有人看到他對古典音樂傳統(tǒng)的創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展。直到1933年,20世紀德奧音樂的重要傳人、無調性音樂的開創(chuàng)者阿諾德·勛伯格在勃拉姆斯誕辰一百周年之際發(fā)表了著名的廣播講話,標題是令人驚愕的《激進派勃拉姆斯》。在勛伯格看來,勃拉姆斯并不是人們通常認為的19世紀主流的保守主義者,而是一個用自己特別的方式來表現(xiàn)的、和瓦格納一樣強勢的改革主義者——勃拉姆斯對古老的復調音樂藝術的復興,還有對變奏、組織節(jié)奏發(fā)展的特殊能力,讓他對20世紀的音樂藝術及其變革產(chǎn)生了重要而深遠的影響。或許,我們可以通過七個關鍵詞,來更加客觀全面地了解和認識這位低調、內斂卻情感豐沛沉郁的音樂巨匠的其人其樂。

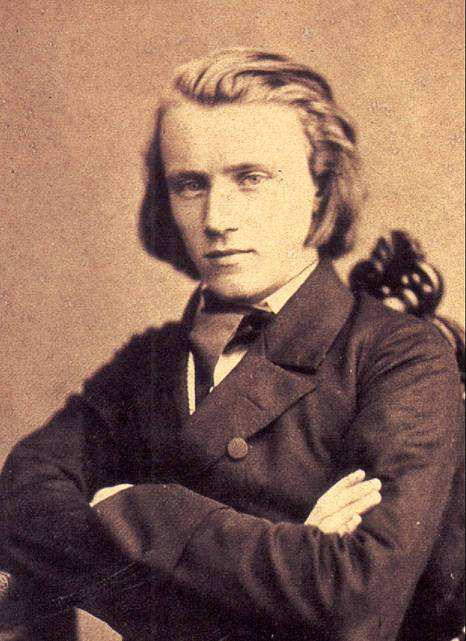

青年勃拉姆斯肖像

古典音樂“3B”

1854年,德國作曲家、音樂評論家彼得·科內利烏斯將偉大的巴赫(Bach)、貝多芬(Beethoven)和柏遼茲(Berlioz)并稱為古典音樂“3B”。后來,柏林愛樂樂團的奠基人、著名指揮家漢斯·馮·彪羅以勃拉姆斯(Brahms)取代柏遼茲,成為了日后在全世界廣為流傳的終極版本。眾所周知,巴赫是“音樂之父”,集過去之大成,開未來之先河;貝多芬是“樂圣”,是古典主義精神的巔峰,是革命與創(chuàng)新的化身。那么,勃拉姆斯憑什么與巴赫和貝多芬平起平坐呢?原因無他,因為勃拉姆斯這個晚輩寫出了堪比巴赫和貝多芬的一大批具有極高藝術水準的音樂杰作。

從3B的時間流變中,我們可以清晰地看到西方古典音樂的傳承和發(fā)展脈絡,尤其是勃拉姆斯對巴赫和貝多芬的精研、傳承和轉化。勃拉姆斯大量的作品都是基于巴赫的主題或技法,尤其是復調和變奏技術。作為19世紀最富于復調感的作曲家之一,勃拉姆斯將復調思維全面滲透到音樂創(chuàng)作的各個方面,其著名的《第二交響曲》第二樂章便是復調藝術的杰作,無論是大提琴和大管的對位,還是法國號、雙簧管和長笛的賦格,都賦予這個柔板一種沉思和抒情交相輝映的獨特氣質;變奏曲式的驚人才華則在《E小調第四交響曲》的末樂章展現(xiàn)得淋漓盡致,主題的8個小節(jié)來自巴赫的康塔塔第150號“主啊,我渴望你”,然后他寫出了多達32段變奏,其復雜程度不亞于巴赫的《哥德堡變奏曲》,將他閱讀《俄狄浦斯王》這一古希臘悲劇時所涌現(xiàn)的戲劇性激情推向極致,令人嘆為觀止。

除了巴赫,勃拉姆斯一生仰望的對象就是貝多芬。這位苛求完美的藝術信徒從1855年開始創(chuàng)作他的《第一交響曲》,直到1876年才大功告成。整整21年的光陰,勃拉姆斯不惜以半生的推敲、琢磨和修改,立志要寫出能和貝多芬九大交響曲并駕齊驅的偉大作品,以不辱前人風范。從結構和調性上說,它有貝多芬《第五交響曲》的影子,且兩者均為C小調;而它的第四樂章第一主題與貝多芬《第九交響曲》第四樂章“歡樂頌”的旋律又極為相似,可視為勃拉姆斯對貝多芬這位不可逾越的偉人的致敬。這部作品在卡爾斯魯厄首演后,被指揮家馮·彪羅爵士稱為“貝多芬的《第十交響曲》”,確實是毫無愧色。

1853年9月30日

每個人的一生中都會有至關重要的一天,因為這一天,足以改變一個人的一生。對于勃拉姆斯來說,這一天就是1853年9月30日。就在這一天,英俊瀟灑的金發(fā)青年勃拉姆斯叩開了大音樂家羅伯特·舒曼家的大門。要知道,舒曼當時已經(jīng)是德國音樂界的領袖人物,即使是風靡歐洲的李斯特也只能屈居其后。這次歷史性的會面讓舒曼對這位年僅20歲的青年才俊欣賞有加——在擱筆十年之后,舒曼以極大的熱情為《新音樂雜志》提筆寫評論,稱贊勃拉姆斯是“出類拔萃的人物”,甚至大膽預言他將是“未來的大師”。而在那天的日記里,舒曼留下了這樣一句話:“勃拉姆斯來看我,他是一個天才。”

《你喜歡勃拉姆斯嗎》

就在同一天,勃拉姆斯在杜塞爾多夫的舒曼家第一次遇見了舒曼的妻子——克拉拉·舒曼,正是初次相遇時的那驚鴻一瞥,讓他一下子愛上了當時已經(jīng)34歲的克拉拉——一位杰出的女鋼琴家,并成為了勃拉姆斯一生中揮之不去的痛苦和狂喜的源泉。同樣在當天的日記里,克拉拉也寫下了一句話:“今天從漢堡來了一位了不起的人,他只有20歲,是由神差遣而來的。”就像一個人在同一天兩次被閃電擊中一般,勃拉姆斯在宿命般的1953年9月30日被舒曼收為徒弟,并被后者介紹給歐洲音樂界的一眾名流。就這樣,在舒曼和克拉拉的指導與推薦下,年輕的勃拉姆斯從此聲名鵲起,登上了德國的音樂舞臺。

共同的創(chuàng)作中,有清風和烈酒,穿堂而過;朝夕的相處中,有玫瑰和云朵,漸次開落。這段時光,堪稱勃拉姆斯一生中最溫柔、最美好的流金歲月。與我們所看到的眾多藝術家的狗血劇情不同的是,勃拉姆斯不僅有著極高的藝術造詣,同時又有著近乎完美的道德自律,簡直是“德藝雙馨”的楷模。終其一生,勃拉姆斯努力克制著內心的情感和欲望,用理智和道義設起了一道堅固的防線,他不允許自己踐踏半步。是的,他愛克拉拉,但他更尊重他的恩師舒曼。于是,勃拉姆斯將所有隱忍的情感,全部化為指尖的旋律。只是,甚至連他自己也沒有料到,這份“情不知所起,一往而深”的灼熱情感與精神依戀,竟曠日持久地纏綿了他的整個后半生,以至于后人專門發(fā)明了一個詞匯——勃拉姆斯式的愛情。

完美主義

勃拉姆斯或許是音樂史上最嚴苛的作曲家之一,他無法容忍任何不完美的作品,以至于作曲生涯長達40多年的他只留下了122部作品。事實上,勃拉姆斯生前已經(jīng)是歐洲的頂流音樂家,很多出版社爭搶著要出版他的作品,但勃拉姆斯完全不為所動,堅持將自己大部分不甚滿意的作品全部銷毀,結果便是留下的這一百多部作品幾乎全部是高質量的杰作。在這一點上,甚至連他一生所仰望的貝多芬都難以企及,因為貝多芬身后留下了大量的草稿,甚至是習作,其中有不少是平庸之作。他也不像是莫扎特這樣的音樂天才,全憑靈感的天賜而思如泉涌,勃拉姆斯對待一件作品是反復的推敲和修改,就像對待一件雕塑作品一般,直到全身上下沒有一塊多余的贅肉,以至于他的那些最好的作品達到了無懈可擊的境界,包括四部交響曲、四部協(xié)奏曲、大量的室內樂以及晚期的鋼琴小品。

除了廿一年磨一劍的《第一交響曲》,勃拉姆斯追求極致的完美主義在創(chuàng)作中可謂俯拾即是。比如膾炙人口的21首《匈牙利舞曲》在勃拉姆斯生前居然沒有正式出版,或許是因為他覺得這只是采風作品,又或許是他覺得內容過于通俗,難登大雅之堂。又比如寫于1854年的《B大調第一鋼琴三重奏》,勃拉姆斯似乎一直覺得它不夠完美,以至于在整整36年之后的1890年又重新修改了一遍,并要求出版商把兩個版本放在一起出版,由演奏者來選擇用哪個版本。再比如1883年12月首演的《F大調第三交響曲》,受到了來自專業(yè)和業(yè)余聽眾的高度評價,甚至遠遠超過了他好評如潮的《第二交響曲》。許多評論家將這部勃拉姆斯的“天命之作”與貝多芬的《第五交響曲》相提并論,二者形式之謹嚴,邏輯之清晰,那種幾何之美,難分軒輊。但即便如此,勃拉姆斯依舊精益求精,從首演后開始的每場演出之后,他一直在修改、潤色樂譜,直至1884年5月才正式印行。

浪漫主義戰(zhàn)爭

盡管勃拉姆斯有著低調、內斂和克制的性格,但隨著聲譽日隆,他逐漸成長為歐洲的音樂領袖之一。于是,勃拉姆斯終究還是遇上了他命中注定的“對家”——理查德·瓦格納。這是一場曠日持久的音樂界陣營對決,歐洲的古典音樂家們分成兩大陣營:相對“保守”的一方是“萊比錫樂派”,門德爾松是萊比錫學派的代表,以勃拉姆斯和繼承了丈夫羅伯特·舒曼藝術遺產(chǎn)的克拉拉·舒曼為首,他們堅持音樂中的個性和情感表達應該在嚴謹、理性和內斂的古典框架之內,“舊瓶裝新酒”,也是和萊比錫學派的核心精神相當吻合;相對“激進”的一方是以瓦格納和李斯特為首的“魏瑪樂派”,創(chuàng)作上的訴求是更自由、更少結構化的束縛,強調更徹底的情感抒發(fā),主張“新酒必須要有新瓶”。雙方為了音樂理念上的分歧而紛紛站隊、互相壓制,在誰有資格繼承貝多芬的衣缽、誰能代表音樂的發(fā)展方向等問題上斗得不可開交,史稱“浪漫主義戰(zhàn)爭”(War of the Romantics)。

筆者收藏的部分勃拉姆斯首版唱片

這場浪漫主義戰(zhàn)爭進行得非常激烈,當時幾乎每個人都會被問到:你是喜歡勃拉姆斯還是瓦格納?沒有中間路線可走。當時,勃拉姆斯的崇拜者們通常都會鄙視瓦格納,這儼然成了一種社會風氣。不過勃拉姆斯對瓦格納并沒有敵意,甚至還稱贊對方說:“瓦格納的模仿者們只是一群猴子,但他本人還是值得一提的。”但一貫目空一切的瓦格納顯然沒有這種大度的品質,據(jù)說他曾不點名地咒罵過某位作曲家,“一會兒戴著亨德爾的哈里路亞假頭套,一會兒又扮成演查爾達什舞的猶太人”,明眼人一看即知說的是勃拉姆斯。炫耀力量從來都不是勃拉姆斯的風格,在瓦格納式狂妄自大大行其道的年代,勃拉姆斯代表的是一種藝術家角色的民主觀念。他曾在致友人的信中寫道:“藝術是個共和國,別給任何藝術家高人一等的地位,也別指望其他人會像仰視羅馬執(zhí)政官一樣仰視他。”

克拉拉·舒曼

1854年2月的一個雨天清晨,因罹患家族遺傳性精神疾病而神志不清的舒曼,穿著睡衣走出位于德國杜塞爾多夫市的家門,在市區(qū)的一座橋上,縱身跳進了冰冷的萊茵河。那年,舒曼43歲,他的妻子克拉拉正懷著他們第八個孩子。雖然舒曼被人從河里撈了上來,并送進了精神病院,但嚴重的精神疾病幾乎宣判了這位大音樂家的“死刑”。面對此情此景,克拉拉突發(fā)痙攣性而情緒崩潰。勃拉姆斯聞訊第一時間趕到杜塞爾多夫,陪克拉拉散步,幫她教學生、照料孩子。克拉拉去醫(yī)院照顧舒曼的時候,他不停地給她寫信。后來,他們交換了彼此的信件,各自銷毀了一部分,還有一部分保留了下來。片段拼湊的信件已足以叫人強烈感覺到愛的火焰,這哪里是什么暗戀,愛情分明如鮮血般鮮艷痛楚地存在過。

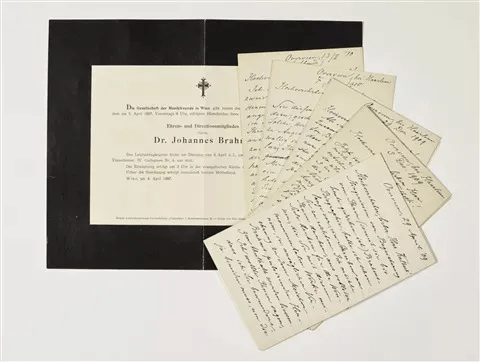

勃拉姆斯寫給克拉拉的信件

從這些信件的開頭稱呼的演變,我們就能清楚地看到勃拉姆斯是如何一點點小心翼翼地靠近克拉拉,靠近她的內心。他最先喚她為尊敬的夫人,接著是親愛的女友,又變成最可愛的女友,最親密可愛的女友,最后變成可愛的克拉拉……然而,兩年后的舒曼之死就像一道陡峭的懸崖永遠地橫亙在兩人之間。之前的些許曖昧之情忽然變成了某種潛在的罪惡感。咫尺天涯,或許此生注定只能做朋友。這場長達43年的曠日持久的驚世之戀,如今只留下厚厚的一摞書信,紀念著內向如勃拉姆斯也曾有過的少年維特式的熱血澎湃的青春,每一頁都記載著他一生中最魂牽夢繞的那個名字——克拉拉·舒曼:

我希望我可以像戀人一樣柔情蜜意地給你寫信,告訴我你所珍視的東西。你對我來說是無以言表的珍貴。如果時間不會流逝,我想把你嵌入玻璃之中,或者把你鑄成金石。要是我能和你和我父母住在同一個城鎮(zhèn)就好了。一定要盡快給我寫封漂亮的信。你的信就像親吻。盡管所有這些華麗的語言聽起來就像一個真正的情人,但言語之間的距離也太過遙遠:在父母面前給愛人鍍金不是未來丈夫應有的幻想。它的意思是:我想欣賞你,在你身邊,但是我卻踟躕不前,盡量不要去碰你。

《四首嚴肅的歌》

竊以為,勃拉姆斯一生中最動人的杰作不是號稱“貝十”的《第一交響曲》,不是把合唱、獨唱與管弦樂完美結合的《德意志安魂曲》,也不是那首絕美的《單簧管五重奏》或《鋼琴五重奏》,而是他最后的不朽之作《四首嚴肅的歌》。1896年,77歲的克拉拉在奄奄一息的情形下,依然記得勃拉姆斯的生日,她用顫巍巍的手寫下幾行祝福的話語寄給他。13天后,在接到克拉拉去世的電報時,63歲的勃拉姆斯正在距離法蘭克福200公里的瑞士休養(yǎng)抱病之軀。他在精神恍惚中匆忙趕往法蘭克福,結果忙中出錯,竟然坐上了相反方向的火車。之后,輾轉奔波了兩天兩夜,他才趕到克拉拉的墓地。

在克拉拉的墓前,勃拉姆斯用他那老邁的手顫顫巍巍拿出了《四首嚴肅的歌》的手稿,長時間沉默地佇立著。這四首曲子的名字分別是《因為它走向人間》、《我轉身看見》、《死亡是多么冷酷》和《我用人的語言和天使的語言》,是他專門為克拉拉的生日而寫的藝術歌曲。當5月7日收到克拉拉已不成片段的生日祝福:“衷心祝賀,你的克拉拉·舒曼。現(xiàn)在只能寫到這里。不過,不久,你的……”勃拉姆斯對病榻中克拉拉的痛苦感同身受,于是他從《圣經(jīng)》中摘取歌詞,譜寫歌唱死亡的歌曲,以聊慰思念之情,也希望克拉拉得到永恒的安寧,整套藝術歌曲既樸實無華,又感人至深。然而,時間不等人,短短的十幾天時間,兩人已是天人永隔,最愛的人再也聽不見了。

維也納中央公墓的勃拉姆斯墓碑

當我們反復聆聽這四首歌曲時,腦海中不由浮現(xiàn)出一雙沉靜的眼睛,它因目睹了太多的災難與不幸而變得憂郁而彷徨。最終,是信仰與愛治愈了他的心靈,眼神中依然有痛苦,卻不再迷離。可以說,勃拉姆斯將一生的坎坷與內心永存的對生命、對愛、對人類美好事物的永恒信念,都傾注在了這最后的四首歌曲中。在生命的最后歲月中,他依然對世界懷有美好的理想與希冀。克拉拉的離去讓《四首嚴肅的歌》成為了勃拉姆斯的封筆之作,他在萬念俱灰的絕望中焚燒了自己不少手稿和信件。11個月后,勃拉姆斯便追隨克拉拉的腳步,離開了這個讓他無所留戀的世界。

您喜歡勃拉姆斯嗎

1958年,法國作家弗朗索瓦絲·薩岡出版了一部頗有影響的愛情小說《您喜歡勃拉姆斯嗎》,該作使得勃拉姆斯這個名字在流行文化里留下了深深的烙印。“您喜歡勃拉姆斯嗎”是書中25歲的西蒙寫給39歲的寶珥的信中的一句話(請注意,14歲的年齡差設定完全呼應了勃拉姆斯與克拉拉),這個問題引發(fā)了寶珥的思考:除了自身和自己的生存,她還愛別的東西嗎?她認為自己愛的是她的浪蕩子男友羅捷。于是她給西蒙打電話,想對他說:“我不清楚我是否喜歡勃拉姆斯,我想是不喜歡。”

《你喜歡勃拉姆斯嗎》

然而,寶珥打電話沒有聯(lián)系到西蒙,只能匆匆赴約。在音樂會上,西蒙告訴寶珥:“請您相信,您喜不喜歡勃拉姆斯,對我都無所謂。”閱讀至此,我們恍然大悟,對西蒙來說,勃拉姆斯只是一個搭話的借口,甚至連他自己都沒有那么喜歡勃拉姆斯。對寶珥來說,喜不喜歡勃拉姆斯則取決于提出問題的人是誰,可對讀者來說卻不是這樣。嘗試換成“您喜歡莫扎特嗎”,聽起來過于純潔,和曖昧氣氛不符;“您喜歡貝多芬嗎”,故事突然變得有幾分勵志;“您喜歡拉赫瑪尼諾夫嗎”,雖然也好,但多少有點兒俗。唯獨勃拉姆斯不會給人這樣的感受,而且容易讓人聯(lián)想到他與克拉拉的愛情故事。

2020年,韓國同名電視劇《你喜歡勃拉姆斯嗎》上映,也是借勃拉姆斯、舒曼和克拉拉三人的愛情講述了一群喜歡音樂的年輕人之間的故事。不論在小說中,還是在電視劇中,勃拉姆斯都變成了一個極具辨識度的文化符號,蘊含著其他作曲家乃至藝術家所鮮有的克制的浪漫——西蒙沒有直接問出口的告白、使用“您”(vous)這樣的稱呼、寶珥沒有明確說出的拒絕,以及韓劇中因三角關系而隱忍的感情,都使得這兩則愛情故事也帶上了符號本身所特有的含蓄色彩。如今,當有人問你“你喜歡勃拉姆斯嗎”,我們幾乎可認定他或她想要表達的含義:你知道我對你的那份隱忍的愛嗎?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司