- +1

“剛需”的喜劇片,為何越拍越少?

鏡象娛樂

文丨栗子酒

剛剛過去的五一檔,持續走高的票房被業內不少人視為市場加速回暖的重要信號。

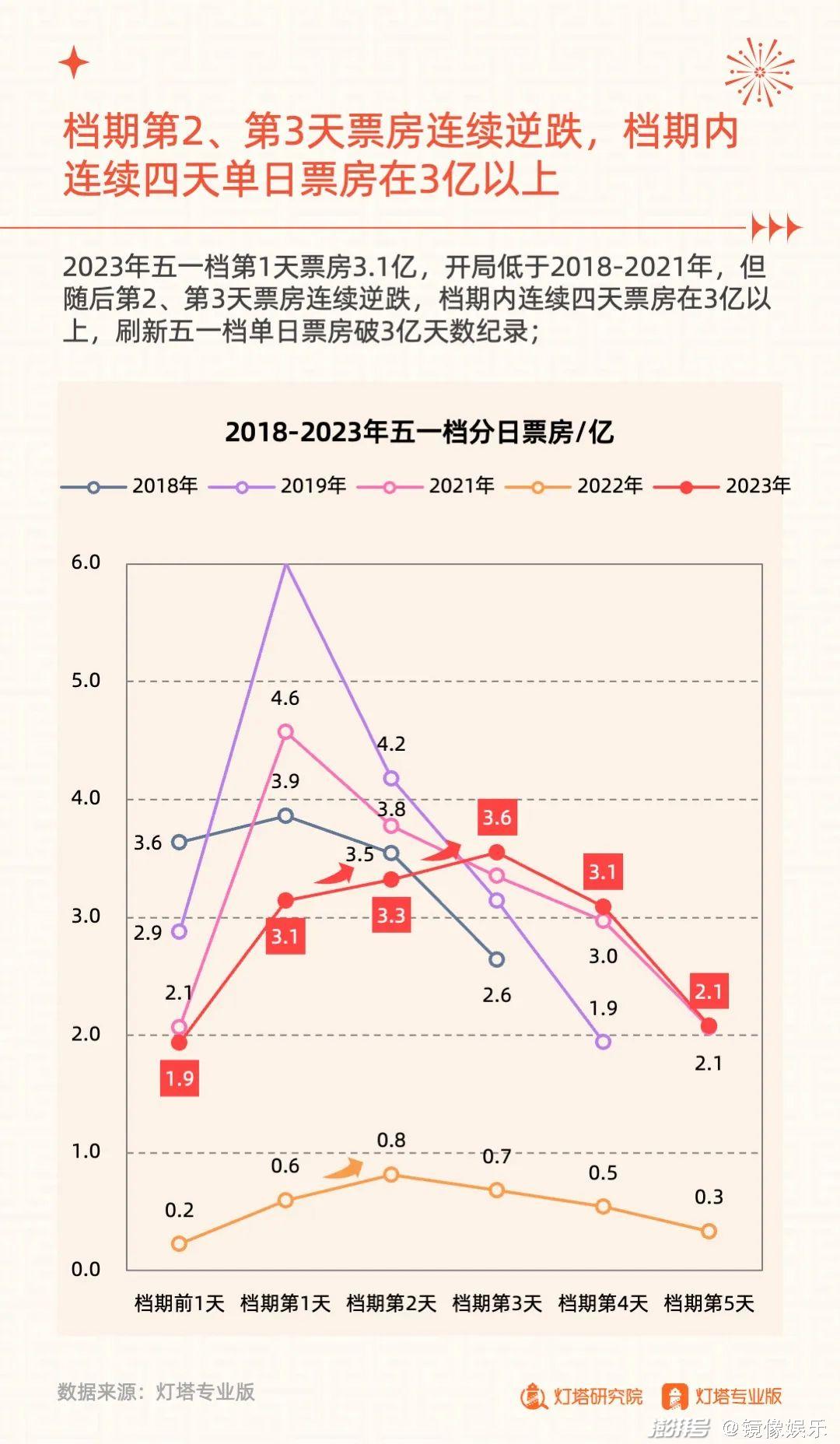

燈塔研究院發布的《2023年五一檔市場洞察報告》數據顯示,檔期內累計產出15.19億元票房,且伴隨著連續兩天的票房逆跌,今年五一檔實現連續四天單日票房在3億以上。

此外,在單片票房表現上,映前便頗受期待的《長空之王》確實走出了一條不錯的票房曲線,但由于影片的軍事重工題材與核心受眾之間存在一定偏差,票房空間并未完全釋放。而讓人意外的是,同檔期的《人生路不熟》憑借高上座率,持續拉升排片,最終逆襲至檔期票房榜首位。該片也是今年五一檔唯一一部喜劇電影,題材上的稀缺優勢,及喜劇與檔期氛圍的契合度,也成為《人生路不熟》逆襲的重要原因之一。

不只是在今年五一檔,就國內影片的整體創作趨勢來看,隨著電影類型越來越豐富,以往相當常見的喜劇片在各大檔期逐漸成為一種稀缺題材,尤其是純喜劇類的電影更是越來越少見。但供給減少并不意味著需求降低,除了《人生路不熟》,2022年春節檔,《這個殺手不太冷靜》票房一路超26億,也與“檔期內唯一一部喜劇片”有關。作為以往賀歲檔、春節檔、國慶檔等頭部檔期的重要類型片之一,喜劇片如今成了稀缺題材難免讓人唏噓。

被“擠”走的喜劇

從市場感知上來說,喜劇片變得越來越少的同時,其他類型片則越來越多。反映到檔期布局上,各檔期都試圖最大程度地滿足多元化的內容需求。以今年五一檔為例,檔期影片便覆蓋到軍事、動作、愛情、喜劇、革命、奇幻等多種題材,而在以往,單一的喜劇片甚至能撐起一個檔期。

據鏡象娛樂不完全統計,2012-2015年的賀歲檔、2016-2019年的春節檔,以及2014-2017年的國慶檔,基本都是由喜劇片撐起來的。例如2018年春節檔,《唐人街探案2》和《捉妖記2》合力貢獻檔期60%的票房,2017年國慶檔,一部《羞羞的鐵拳》貢獻票房占比過半。

但是到了2020年前后,喜劇片在各大檔期的存在感越來越低,甚至在近幾年的國慶檔,喜劇片至今已經是長期缺位的狀態。而在2014年前后,《心花路放》《夏洛特煩惱》《港囧》等喜劇片,是帶火國慶檔的重要作品。

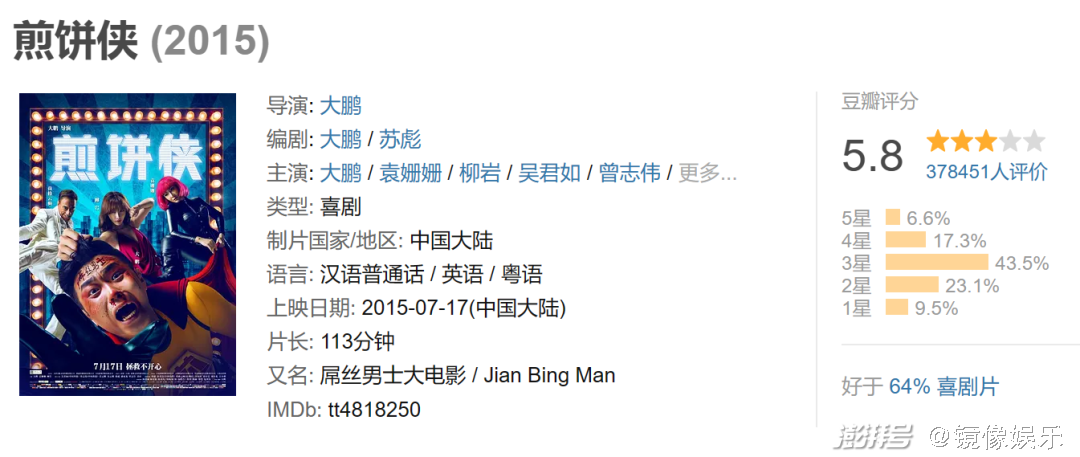

出現這樣的轉變,主要有兩方面的原因。其一,2013年至2018年,喜劇片在長期占據票房高地的過程中,出現了嚴重的口碑倒掛,比如暑期檔的《煎餅俠》,春節檔的“西游”系列等,大多影片的豆瓣評分跌至及格線以下。

喜劇電影的口碑整體走低,拉動影片票房競爭力下降,一方面給行業創作者造成一種錯覺——觀眾越來越不愛看喜劇片了,另一方面,那些為了圈錢而入場的投資方,也不再繼續關于喜劇的布局。

其二,新的具有票房爆發力的影片類型涌現出來。2017年暑期檔,主旋律影片《戰狼2》拿下近57億票房;2018年暑期檔,拿下28億票房的《我不是藥神》將同檔期的《西虹市首富》甩在身后,帶動現實題材作品進入爆發期;同年春節檔,博納布局《紅海行動》在檔期后票房一路上揚超36億;

2019年暑期檔,動畫電影《哪吒之魔童降世》走出超50億的票房曲線;同年國慶檔,《我和我的祖國》《中國機長》累計貢獻超8成票房;同年春節檔,科幻片《流浪地球》超越同檔期的《瘋狂的外星人》和《飛馳人生》,以近19億的票房位列檔期首位……

多類型影片涌現,使得各大檔期不再是喜劇片一家獨大,直到現在,這些類型的作品仍是主導各大檔期的主流題材,喜劇片的空間被一再壓縮,甚至在不少檔期開始缺席。落差之下,觀眾逐漸發覺喜劇片越來越少,且伴隨著對同類題材內容的審美疲勞,觀眾對喜劇的需求也開始被放大。

笑是看電影的基礎需求

尤其是近兩年,在輿論場上,已經有不少觀眾開始抱怨:“不想被教育、不想被催淚,只想看一場搞笑的電影。”看電影最基礎的社交、放松需求開始被重新審視。

就今年五一檔來說,《人生路不熟》最早顯現出逆襲之勢是在上座率上。貓眼專業版數據顯示,檔期首日,《人生路不熟》的上座率達到18.1%,且影片單日上座率呈持續上升的態勢,最終,《人生路不熟》成為五一檔期間上座率最高的電影。

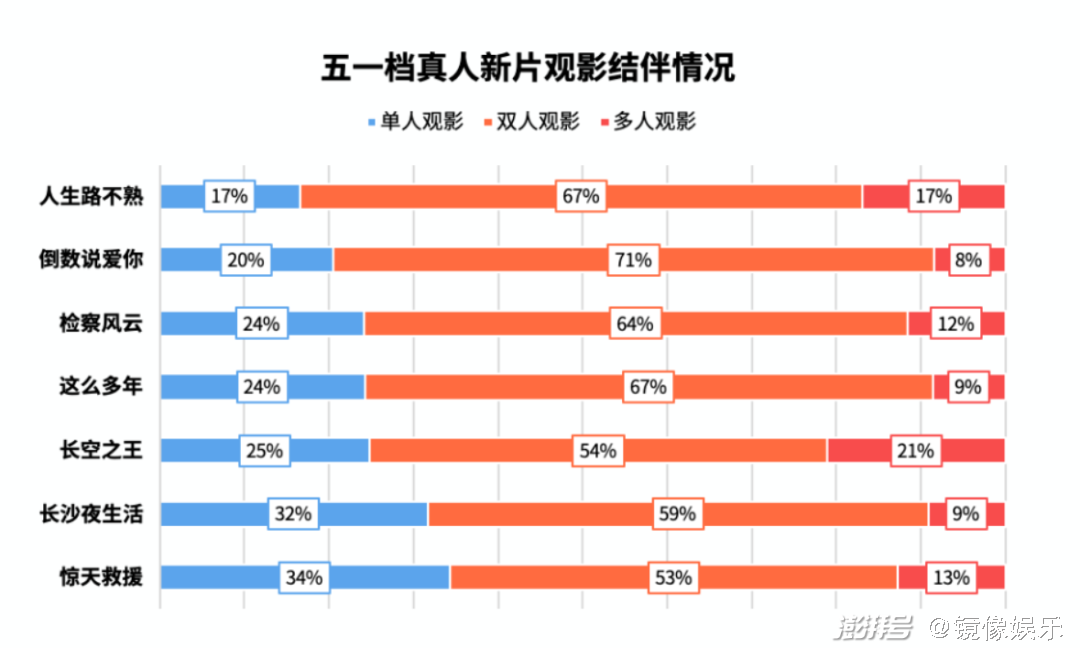

高上座率與影片題材關系密切,相比同檔期其他影片,喜劇片契合的社交場景更多。貓眼研究院發布的《2023五一檔數據洞察》報告顯示,《人生路不熟》是檔期內唯一一部雙人及多人觀影占比超80%的影片。

圖源:貓眼研究院

同樣,在2022年春節檔,喜劇片《這個殺手不太冷靜》的上座率也位列同檔期真人電影首位。由此而言,喜劇片自帶的合家歡屬性,在重要檔期的觀影場景中是不可替代的,笑作為一種直接的解壓方式,也是大多觀眾走進電影院的基礎需求。

甚至,面對龐大的受眾基本盤和低頻的內容供給,觀眾對喜劇片開始呈現出相對更大的包容度。除了《人生路不熟》《這個殺手不太冷靜》之外,此前的《羞羞的鐵拳》(22.13億)、《西虹市首富》(25.47億)、《唐人街探案3》(45.23億)、《瘋狂的外星人》(22.13億)等喜劇片,豆瓣評分都在及格線上下,與同檔期影片相比,也不是口碑最好的作品,但其票房表現都不俗。相比之下,后來突圍的科幻、現實題材、主旋律等類型片,整體在口碑表現要更勝一籌,才能拿到同體量的票房。

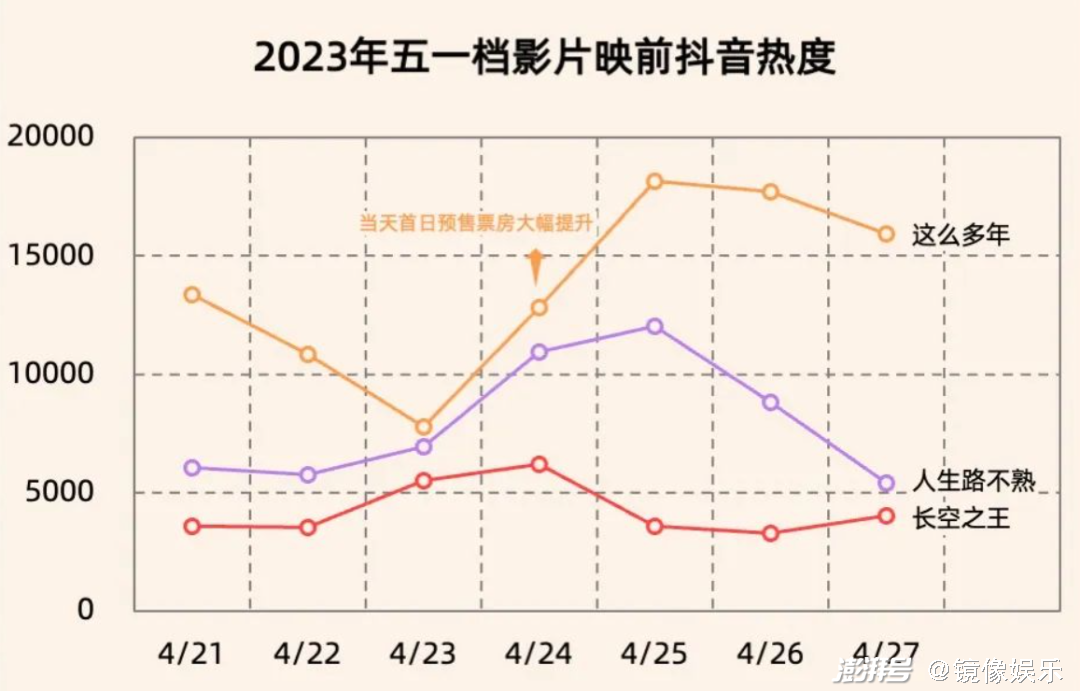

然而,也正是由于喜劇的受眾盤更大,相較于懸疑、動作、奇幻等受眾針對性強的作品,喜劇片在營銷上相對更難找到抓手。今年五一檔,借助情感話題,營銷表現更好的影片其實是愛情片《這么多年》,此前,《你好,李煥英》《滿江紅》等融合強喜劇元素的作品,也沒有將喜劇作為主要的營銷方向。某種程度上,營銷難度更大,也是喜劇片市場聲量降低的原因之一。

圖源:燈塔研究院

但“搞笑”很難

不過,從更深層來講,喜劇片越來越少還在于“搞笑”的難度越來越大。

一方面,喜劇的門檻被不斷拉高。無論是周星馳的荒誕喜劇、寧浩的“黑色”喜劇,還是徐崢的生活喜劇,陳思誠的懸疑喜劇,以及后來的《夏洛特煩惱》《羞羞的鐵拳》等”麻花喜劇“,喜劇的邊界持續被拓寬。

觀眾看過的喜劇類型越來越多,被逗笑的門檻整體抬高,創作難度增大,即使是同系列的作品,大多都呈現出口碑下滑的態勢,而像《煎餅俠》《大鬧天竺》之類的鬧劇,更是出現口碑崩盤。

另一方面,喜劇逐漸成為與其他類型片融合的元素之一。比如《你好,李煥英》將喜劇與奇幻元素結合,巧妙構建出穿越場景;《滿江紅》將歷史、懸疑與喜劇結合,也讓人眼前一亮。而這類作品一旦成功,很難被復制,比如與《你好,李煥英》題材相似的《哥,你好》,市場號召力便遠不及前者。

同時,市場關于喜劇的理解逐漸加深,喜劇外殼包裹的內核被更多人關注,喜劇背后的價值表達、笑中帶淚的高階創作方式都在拉高市場對于喜劇的認知。然后,出現這樣的趨勢是把雙刃劍,好的一面在于,更多創作者開始追求高級的喜劇,比如大鵬在后來的《縫紉機樂隊》《保你平安》等作品中,都在積極嘗試轉型。

但不好的一面在于,純粹的喜劇越來越少,甚至部分創作者為了追求更深層的價值表達,而忽略了搞笑才是喜劇的基礎,使得內容創作本末倒置。換句話說,觀眾覺得喜劇片越來越少,也是因為讓人覺得好笑的電影越來越少,而《人生路不熟》《這個殺手不太冷靜》等影片票房高走,則反映出喜劇一直是市場的剛需,觀眾也在期待著喜劇片重回巔峰的時刻。

鏡象娛樂原創

轉載請注明來源、作者署名,違者必究

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司