- +1

變老的方式|無人贍養:社會轉型中失落的一代韓國老人

【編者按】

據世界衛生組織預測,到2050年,中國將有35%的人口超過60歲。在以尊老敬老為傳統美德的中國社會,隨著老齡化浪潮的迫近,恐慌和焦慮的情緒隨之產生,與老年人相關的退休、養老、醫療等問題越來越頻繁地出現在公眾視野中。事實上,養老是一個多重復雜性交織的問題,關系到經濟、文化、社會等各個向度,對某一方面的過度強調或對其他方面的視而不見很可能導向簡單化的片面結論。

有鑒于此,澎湃新聞特推出“變老的方式”專題,將以多篇兼具學術底蘊和現實關切的文章,介紹世界各個國家地區、身處不同文化和階層的老年群體的生存狀態和生活方式,希望打破對晚年的狹隘想象,使得未來更加有備無患,豐富而體面的老年生活更加可期。

老人之國

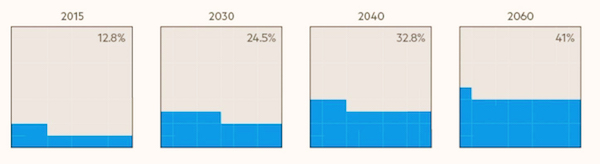

伴隨壽命大幅延長、出生率下降及經濟放緩,韓國老年人口數量正在不斷膨脹。到2060年,41%的韓國人將超過65歲,而2015年時的比例為13%。最近一項研究發現,到2030年,韓國將成為全世界人均壽命最長的國家,韓國女性的平均壽命將達到90歲。

隨著城市化和傳統社會結構快速瓦解,韓國儒家文化家庭傳統被打破,老人們還沒做好準備。令老年人處境更加艱難的是,政府對這種傳統家庭結構的解體也毫無準備。國內的人口壓力對韓國經濟以及總統文在寅的刺激增長計劃構成了巨大的挑戰,近年來韓國經濟年增速已經放緩至2.8%左右。韓國的出生率已經處于經合組織(OECD)國家中最低水平,并且還在大幅下滑。韓國每年的新生兒數量已從1981年的86.7萬下降到2016年的40.6萬。2017年前三個月的出生率同比下降了12%。到2031年,韓國人口數量預計將出現負增長。

漢陽大學老齡化社會研究所所長李叁實告訴筆者,隨著老年人口增加、勞動人口數量下降,韓國經濟將出現大幅萎縮。2030年之后,當嬰兒潮一代成為退休老年人,年輕人身上的負擔將非常大。韓國迫切需要繪制一條大致的路線圖來提高偏低的生育率,降低教育及兒童保育成本可能有效。

無法退休的晚年

現在,貧困折磨著近乎半數的韓國老年人——他們這代人曾是韓國戰后邁向發達經濟體過程中的中堅力量。每月20萬韓元(約合1200元人民幣)的基本養老金僅夠維持食宿開銷,許多人只能靠從事低端體力勞動來維持生計。因為朝鮮戰爭的緣故,韓國的嬰兒潮比西方晚到10年左右。和歐美或日本的同輩相比,這一代韓國人教育水平偏低,多數在社會劣勢中生存。

與發展中國家的老年貧困不同,韓國老人的貧困不是絕對貧困,而是相對貧困,即低于中位收入的50%。這就是為什么即使處在相對貧困之中,很多韓國老人也能長壽。即使養老金相對較低,惠及全民的平價醫保仍然可以保護老人的健康。但是,老人們雖然長壽,卻沒有足夠的積蓄保障生活品質。越長壽越可能生病,一旦生病,醫療費就會讓生活承擔巨大的負擔,很容易淪落到貧困線之下。

韓國老年人貧困率居高不下,首要原因要歸結于養老金制度長期不到位。韓國雖被西化多年,但東方傳統文化、社會倫理依然影響很深。韓國沒有效法西方很多國家“高稅收、高福利”的作法,直到1988年才建立起全國性養老金體系,直到1999年才將買養老保險變為強制性措施。養老保險金額跟繳納的數量和期限掛鉤,最低限度為10年。而這只能使1/3的65歲老人受惠,高齡老人是在職業生涯結束后才加入這一體系,獲得養老金的比例非常小。在大多數情況下,發放的養老金都難以支撐基本生活所需。2012年的一份政府報告稱,在超過65歲的人群中,每10人中僅有四人可以領到養老金。

在韓國老人里,生活最悲慘的是在1997年亞洲金融風暴中被迫退休的那批人。當時,他們差不多都是55歲左右,在金融風暴中,是第一批拿遣散費被迫提前退休的人。因為自身技術或者知識薄弱,到手的遣散費數量微薄,有的人不懂理財,在短時間內就花光了,好一點的開設自營小店維持生計,還有的則是投資偏門搏一把,導致財務破產、負債自殺。其中更多的人是算計著過日子,到了70歲還需要打零工糊口的“慢性窮人”。

越來越多的老年人加入到尋找工作的大軍當中。據3月份發布的一項統計數據顯示,無論是就業狀況還是找工作,60多歲的韓國人在經濟層面上都非常活躍,甚至超過了20多歲的年輕人。但是,隨著青年失業率徘徊在接近10%的水平,老年人就業得不到社會的支持,反倒被認為和年輕人 “搶飯碗” ,使得大量老年人就業下沉到最辛苦、收入最微薄的體力勞動中。這和歐美和日本老人 “老有所為” 、 “發揮余熱” 的第三齡生活相差甚遠。近年來,韓國政府出臺一系列鼓勵老年就業的相關政策,比如設立老年人就業中心、出臺《高齡者雇傭促進法》等,但在經濟增速放緩的大環境下,收效甚微。

2017年8月,文在寅誓言到2021年將最貧困人口的基本養老金提升至每月30萬韓元,另外提議提高退休年齡,以便人們可以多存些錢,但在當前年輕人失業率高漲的情況下,這一提議很難被民眾接受。隨著長壽人口越來越多,巨額醫療保險和養老金支付問題自然就顯現出來。在疲軟的經濟發展狀況下,韓國政府仍然在嘗試不同方法,尋找青年、中老年人就業和社會福利上的平衡。

養兒已不防老

歷史上,作為文化基石的儒家傳統已經在韓國構建起一種堅實的社會契約。在這種社會契約的影響下,很多父母為照顧他們的子女而不惜付出所有。父母為讓子女受到良好的教育,用盡一生的積蓄,年老后則在子女的照料下終老。父母通常會和長子的家人同住,他們的付出也會得到回報。在這種情況下,人們不需要社會安全福利制度,養老院的數量也很少。按照傳統,村鎮會為那些 “孝子” 立碑,現在仍有一些鄉村小鎮授獎給關愛老人的成年子女,獎品從電視到現金,形式不一。

“在過去,家庭就是一種延伸了的自我,”韓國原州尚志大學社會福利學教授樸智英說,“子女原本代表了父母未來的所有,為他們提供醫療服務、經濟支持和遲暮之年的安逸生活。子女的成功即是他們的成功。”

在20世紀晚期韓國開始急速的工業化進程之前,這個國家的生活一直遵循前人的道路。由于近年來致富的機會增加,父母更是不惜一切代價,確保他們的孩子能取得成功,并延續家族的光榮。與他們的一些做法相比,其他國家中圍著孩子打轉的“直升機式養育”風格也相形見絀。一些父母花光儲蓄供孩子上在課后或周末開班的補習學校,這種現象被稱為“教育致貧”。越來越多的家庭為了讓孩子們能說流利的英語,夫妻甚至常年分居,母親帶孩子到海外生活,因為英語能力對于他們今后在大公司找個好工作至關重要。韓國一批高爾夫少年球手的父親則紛紛放棄自己的工作,為他們的孩子管理財務。還有很多父母拿出大筆積蓄,為他們的孩子買房子。

但是父母對自己未來的徹底放棄,并沒有換來子女的回報。“望子成龍”如愿者寥寥,“養兒防老”的夢想大多破滅。在近幾十年里,很多有抱負的韓國年輕人大量從農村涌向城市,在競爭十分激烈的環境中不斷努力工作,正是這樣的環境造就了國家的經濟奇跡。可他們的父母卻被拋在了身后,這種經濟發展已漸漸侵蝕了長久以來構成韓國文化基石的儒家社會契約。

由于社會的進化,小家庭漸漸出現,韓國的青年人往往不和父母一起生活。年輕一代成為房奴、孩奴、卡奴,想孝順父母也多半有心無力。親情淡薄的,早不把孝道放在心上。韓國政府的一項調查結果表明,過去15年來,認為應該贍養父母的子女比例從90%減少到37%。老年父母們為兒女傾盡全力而沒有積蓄,沒有退休金、沒有養老金、也沒有子女的贍養和陪伴,老年人不得不獨自生活。很多老年人只能在空曠的鄉村中貧困地度過殘年。在這種情況下,老人很容易產生疲倦和孤獨的感覺。

這類社會轉變在當今的工業化世界中并不罕見,但這種突然的變化卻給韓國帶來了不同尋常的考驗。在這個國家,父母將他們為孩子做出犧牲看作是為養老而儲蓄,這一代人在朝鮮戰爭的廢墟中重建經濟,他們是如今這些轉變的締造者,卻也成為了這些轉變的受害者。

家庭瓦解已成為韓國的熱點話題。作為近年來韓國銷量最大的暢銷書之一,《請照顧好媽媽》展現了母親一生全心奉獻、獨自對抗貧窮悲傷的命運。 作者申京淑在書中寫道,“我們社會的家庭體系瓦解得太快,已經沒法要求子女贍養他們年邁的父母了。”

遺憾的是,韓國的社會福利系統對這種傳統家庭架構的解體也毫無準備。假如老人的子女被認為有能力撫養他們,法律就會拒絕為他們發放福利。這讓一些父母羞于向他們的子女或政府尋求幫助,盡管如果他們能夠證明他們的子女不愿意或無法幫助他們,政府可以破例向他們發放福利。首爾國立大學老年研究所的報告顯示,在這樣一個非常看重面子的國家,那將是一個痛苦的選擇。

嚴峻的老年人自殺問題

韓國65歲及以上人群的自殺人數,自2010年后翻了兩番,使得這個國家的這類死亡數字位列發達國家之首,這一數據可以說是韓國最令人沮喪的統計數據之一。自殺案例以驚人的速度相繼發生,65歲及以上老人的自殺人數從2000年的1161人增加到了2011年的4406人,10年間增長了3倍。也就是說,韓國每天平均有12位老人自殺。在已經步入超老齡化社會的忠南和全南的5個市郡,老人自殺問題已經成為了這些地區的一大社會問題。

作為韓國人傳統的精神支柱的家庭的破碎是部分老年人自殺的直接原因。面對巨大的生活壓力,一些老人認為自殺是找回尊嚴的方式,或者是因為他們感覺自己被辜負和背叛。很多寡居老人把自己的死亡安排成了公開反抗這個社會的落幕戲。這些老人們的子女有工作,但是拒絕援助他們,而政府又推脫家人有贍養義務而停止向其發放福利支票。于是,這些老人在市政廳門口喝下農藥。另一些人則是害怕自己會給家庭的發展拖后腿,這些遭受貧困和疾病折磨的老人,在封閉的房子里結束自己的生命,留下一張 “我不想成為孩子的負擔”的字條,放在安排周密的遺囑旁邊。

老年人的自殺行為很少能像青少年自殺事件那樣獲得人們的廣泛關注。年輕人的自殺行為被視為向社會的求救,能夠吸引到大量政府資金,盡管韓國年輕人自殺事件的數量與經合組織(OECD)的平均數字持平。而老年人自殺未遂的數量也是年輕人的十倍,盡管自我施加的傷害并不被醫療保險體系所覆蓋,但這也未能遏制韓國老年人的自殺行為。

其實,很多老年人在自殺之前都進行了精心的策劃,這其實比年輕人的沖動型自殺更容易預防。2013年,韓國政府首次為防止老年人自殺計劃提供了25億韓元(合230萬美元)的預算,其中一部分資金用于對看護人員進行培訓,指導他們如何及時發現老年人自殺的前兆。在首爾,一項名為“電話檢查”的服務將老年人與當地的志愿者聯系起來,志愿者會定期給老人打電話。首爾共有29個國營福利中心,這些福利中心的工作人員大多數每天都會為老人送去盒飯。一些老人想要參觀福利中心,但是因年老體弱而不能獨行,工作人員還會開車把這些老人接到福利中心。

為了讓老人們對死亡有更感性的認知,首爾的老年福利中心還開展了一項以“體面死亡”為主題課程,該課程共包含十節課,其中一堂課通過放映《我愛你》這部電影來探討死亡的方式。參與者都寫下了一份遺囑,并為自己的墓碑設計了墓志銘,他們還參觀了火葬場,并提前照了遺照。另外,韓國一些宗教團體也開始提供不同形式的心理支援,一些韓國佛舍也提供了“模擬死亡”服務,讓內心憂郁的人,先坦然道出一生的負擔,然后跳進棺木里,寓意現世已死,之后走出棺木,把一切舊事忘記,迎接新的人生。

韓國政府也在積極采取預防措施,提前發現自殺高危人群。從今年1月起,政府將大幅度擴大被納入韓國國家健康體檢項目的抑郁癥檢查。現在40歲-70歲的韓國人會每隔10年接受一次抑郁癥檢查。此外,韓國政府還將推進讓使用醫療機構的所有患者都能接受抑郁癥檢查的方案。忠清北道忠州市曾針對老年人實施該方案,剛實施的2010年該地區有35名老人自殺,到了2016年這一數字已減至23名。

但是,造成老人自殺這種不幸的根本原因在于韓國社會結構的瓦解,這還沒有得到系統性地應對。如果獨居老人增多,每天都承受著極度孤獨的折磨,在無人照料的情況下獨自迎接死亡的“孤獨死”的可能性就會大幅增大。韓國獨居老人從2000年的54.35萬人增加到2010年的105.56萬人,統計廳預測,截止到2024年,獨居老人人口的比例將占韓國所有人口的10.3%。也就是說,每10戶家庭就有1家是獨居老人。隨著獨居老人的增多,孤獨死去的老人正越來越多。一個最能說明這一問題的現象就是,雖然總數仍然很小,但是正有越來越多的韓國老年人死后無人認領,也沒人為他們舉行傳統葬禮。

對于沉浸在中產階級焦慮里的下一代,城市里白發蒼蒼的體力勞動者像是一個預言。 在一場老齡化的浪潮里,沒人能夠幸免。唯有未雨綢繆,嚴陣以待。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司