- +1

在Soul里的緩解社交困境的青年們

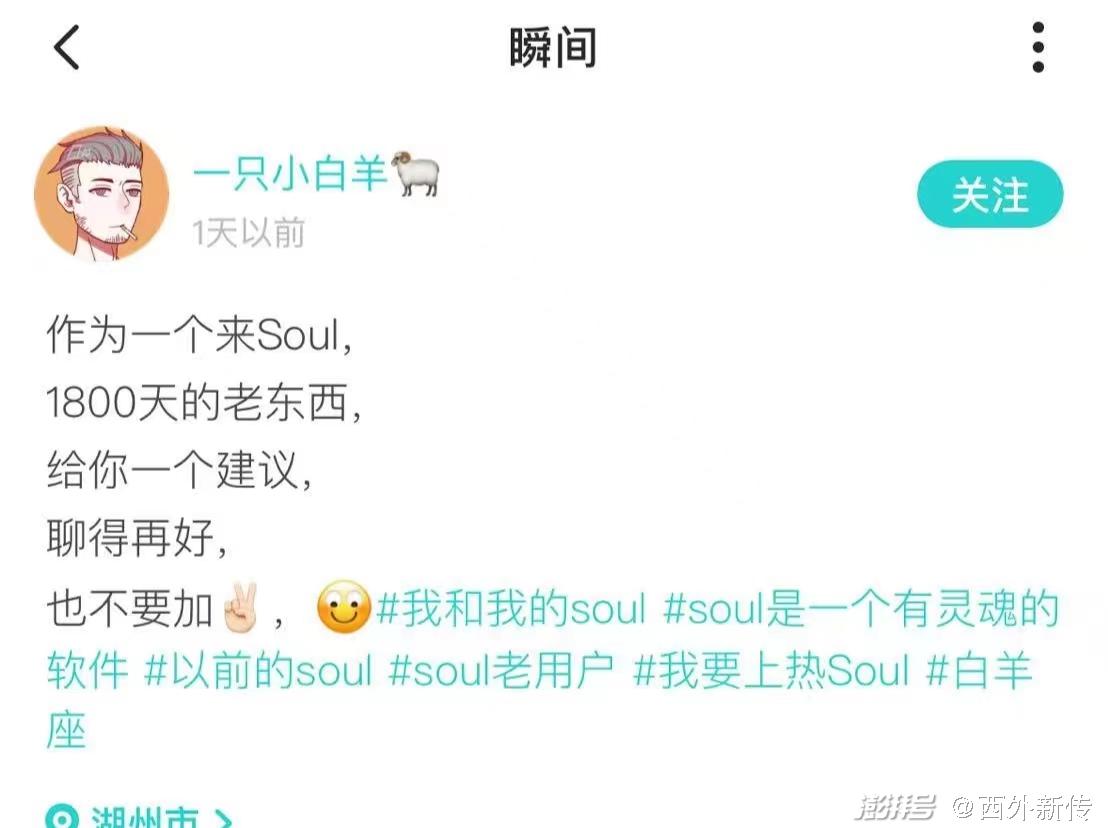

與日俱增的社會壓力和來自于熟人社交的交互過載壓力下,匿名社交在一片感到孤獨的需求聲中井噴式發展,主打“靈魂社交”的Soul一度與低俗、色情、虛假、詐騙的標簽掛鉤。

2019年,國家網信辦針對網絡中的低俗、色情、違法等不良信息啟動 “凈網2019”行動,Soul名列其中。2020年,Soul再次被處罰并被要求下架,理由是存在涉及色情、暴力等內容的風險,并未采取有效措施進行監管和過濾,同時也未能確保用戶信息的安全。

盡管以Soul為代表的匿名社交軟件風險漏洞頻出,風評一度下滑,現實中仍有大批用戶涌入軟件。他們之中有的摩拳擦掌,想在軟件中打造一個美好的個人形象來滿足在現實生活中難以感受到的虛榮心,有的抱著“試一試”的好奇心態來Soul填補精神的匱乏。

(圖片來源于Soul軟件截圖)

沒有人會喜歡負能量

“我覺得交知心朋友的話,小時候挺容易的,現在感覺挺難的”。當記者和小欣談論關于交知心朋友的話題,她是這樣說的。小欣說她的三個好朋友都是初高中認識的,她覺得現在交知心朋友沒有小時候容易了,并不是因為沒有共同話語的原因,而是現在的人們很難敞開自己的心扉。小時候想說什么話一下子就說出來了,現在會考慮很多事情,比如這句話該不該說,說出來了對方會怎么看待我等這類的想法。

“當時分手了,不知道和誰訴說,于是就下載了這個軟件”。小欣畢業兩年了,現在在做新媒體相關的工作。問到為什么要下載Soul這個軟件,她回憶說,當時正是疫情爆發的時候,她和她相戀兩年的男朋友分手了,加上升學的壓力,心里悶著很多話沒有人訴說,于是就下載了這個軟件。關于朋友,小欣是有三個知心朋友的。“我怕和我的好朋友說了,她們也會不開心,不想給他們傳遞負能量”。小欣說自己也嘗試過和一個朋友說自己的心事,一開始對方會心疼自己,安慰自己,但是后面說多了的話,對方就會厭煩了。小欣說她自己和別人不太一樣,她很難從悲傷的情緒走出來,有些人失戀可能過了兩三個月就好了,但是她大概一年多的時間都會沉浸在悲傷的情緒之中,“剛開始朋友還會理解我,時間久了朋友也會厭煩,因為沒有人會喜歡負能量”。于是,小欣下載了匿名社交軟件,嘗試向這里面的人訴說,排解自己的煩惱。

“和這里面的女孩子聊天還挺舒服的,有些女孩子人真的非常好”,或許是某種特殊的吸引力,小欣在這方面遇到了很多很好的女孩子。她們最常聊得就是情感問題,“我發現有很多女孩子有和我類似的情況,遇到一些情感問題不知道如何解決”。小欣會和里面認識的好友互相訴說心事,還會探討一些人生道理,互相給對方一些鼓勵和建議。

剛開始的時候小欣是不敢下載這個軟件的,因為匿名社交軟件在新聞上面都是一些不好的評論。但是下載了之后小欣的想法有了一些改變,“感覺和新聞上不太一樣,新聞上面都是一些負面報道,這個軟件給我的感覺還挺好的”。或許是善良的人也會吸引同樣善良的人,小欣在這上面遇到了一些很好的女孩子,她們在線上互相陪伴與鼓勵。雖然這個軟件的風險確實存在,但是也有一些人在上面尋求慰藉。

(圖片來源于Soul軟件截圖)

讓我找到了更多共鳴的人

“我是大學的時候就開始使用這個軟件了,但是快畢業的時候把這個軟件卸載了,然后參加工作之后,煩心事更多了,好像也找不到什么人傾訴,就又把Soul下載回來了”。小哲現實生活中是有兩個知心朋友的,但是他覺得現實生活中的社交總帶著一種角色的禁錮感。在父母面前,他是兒子的角色;在朋友面前,他是朋友的角色;在同事面前,他是同事的角色。總是帶著一種角色去社交的話,就會很累。“在Soul上,我就不用考慮這么多,想說什么就說什么,因為沒有人知道你是誰”。對于小哲來說,他在Soul上可以去進行不帶有任何角色、沒有任何目的社交。

“我可能會有一些自命清高的情結,覺得自己讀了好多書,然后交流的時候不由自主帶有一些偏見”。小哲覺得現在交知心朋友還是挺難的,他說自己的情緒比較多樣化,相對來說比女生還要更敏感,所以對于交知心朋友,他并不是很擅長。并且他認為每個人看待事物的出發點都不一樣,像在大學的時候,他的宿舍是混宿,舍友上課時間以及日常娛樂活動都會有一些差異。他的舍友喜歡打游戲,但是他對于游戲這方面不是很了解,所以就不能產生一個共鳴,所以他大學期間基本上是一個人過來的,他覺得那段時間很難熬。

對于心事沒有人訴說的情況,小哲說他有挺多這樣的時刻,因為自身性格的原因,不喜歡把自己的負面情緒宣泄給身邊的人,就有很多事情悶在心里。“在大二上學期,冬天特別冷,自己一個人走在大馬路旁邊,走著走著就有一陣冷風吹來,突然就感覺很孤獨,為什么自己不合群,然后就不由自主的哭了”。小哲哭過之后就會自我反思,更多的是自我懷疑,覺得自己是不是有一些心理疾病。后面,小哲就嘗試在Soul上匹配好友,漸漸的會和Soul上的好友訴說心事。“其實我之前知道Soul這個軟件,但是一直沒有下載,后面突然有了一個想法,就想嘗試使用一下這個軟件”。小哲說他在這里收到了挺多的安慰,也遇到了像他一樣有很多煩惱的人。“這讓我找到了更多能共鳴的人”,這讓小哲的內心漸漸沒有那么封閉了,原來也有很多人和他有相同的境遇。

“我遇到過一個同專業的女孩子,和她的聊天點亮到了最后一個字母”,小哲說的這個女孩子是通過靈魂匹配匹配到的。當時這個女孩子正在為畢業論文而困擾,但是剛好小哲和它是同一個專業,于是小哲給了她很多建議,他們會一起探討學術問題,也會互相訴說自己內心的煩惱。“因為我們是相同專業的,而且自己有相關的經驗,能夠給到她幫助,還是挺開心的”,小哲這樣說道。

(圖片來源于Soul軟件截圖)

現實道德標準下的訴說與接納

Soul的匿名屬性給大家都發了一個面具,在這里你可以現實,可以展現出在熟人社交圈之外的自己,這很正常。現實不是一種錯,它是這里的一種氛圍。“她說她想要一個好朋友的丈夫,茶里茶氣的”,小愚在剛遇到春花時便見到了她可能不被世俗價值觀接受的一面。

小愚今年讀大一,當被問到他在線下有多少朋友時,他回答:零。但是孤單是一直的,就和渴了需要喝水一樣,來自于陌生人的一言一語就是他的水。一次在蒙面酒館的匹配中,小愚認識了他的朋友春花。在蒙面酒館里,雙方以打字的方式匿名聊天,在60分鐘里聊天發送的信息達到一定數量后便能點亮Soulmate的第一個字母,雙方就能揭開面具聊天。如果不愿意繼續聊下去,則可以在點亮字母前退出聊天室,這樣對方也不會知道你的賬號,你可以保持完全的匿名。通過初步的交流和試探,用戶能以比較低的時間成本來看雙方有沒有共同話題,再來確定要不要繼續往下聊。

如果說現實社會中普遍流行的道德觀和是非觀是被建構的,那么在匿名社交的網絡空間里,匿名的身份則為用戶則脫離線下社會的道德批判打好了掩護。這一方面使得講述者能更輕松自在地訴說在建構的道德觀里難以被接納的思想行為,另一方面也給與聆聽者“吃瓜群眾”事不關己般的包容性。匿名的交流為本會被扼殺在線下社會的人際關系交往開啟了新的可能。

“比較像好人,尤其喜歡錢”,小愚在聽了春花的故事后是這樣形容她的。瀏覽著廣場上用戶發布的動態,對人的低期待性與強包容性往往在心間相伴而生。“她很現實”,雖然春花一開始說的故事有些剝離了自己日常能接觸到的一面,人性中天然存在的偷窺欲仍然在鼓勵著小愚去了解手機對面這位素不相識的網友的生活。隨著聊天的深入,對方也在言語的交流中變得更立體。

小愚特意去春花的動態里保存了一張圖片,是一朵黃色的月季,靜靜地插在脖頸細長如天鵝的玻璃花瓶里。畫面有些糊,但能看出背景里在花的右邊就是立放著的書。“她還有一只小鳥”。

是贊賞,是仰望,是陪伴,兩人在Soul相聚,在Soul傾訴。相比較于身邊的同學,26歲已經踏入社會的春花給了他知心大姐姐般的感覺,反而是一些在讀大學的同齡人會讓他感到有代溝。

和她聊天“就像微風拂面,輕柔而不自知,有陪伴的感覺”,自述和春花之間沒有共同點的小愚,聊的是感覺,舒服是第一要素。想到就去聊,想不到就不去。看似又一茬沒一茬的對話框下,一種莫名的情誼正在悄然生長。小愚想,要是有一天“她不在了,我就不用Soul了”。

(圖片來源于網絡)

我曾以為它是學校

“社會是一本大書,我一直住在學校的象牙塔里,怕真正踏入社會時會很不適應,所以想先在這里過度一下”。抱著學習的心態,小米下載了軟件。

這其實不是她第一次接觸匿名社交軟件。早在小米大一剛入校的時候就參加過一個活動,“當時以為是大學官方舉辦的的聯誼”,在七夕節通過軟件的平臺和同樣參加活動的大學生進行一段為期三天的“戀愛”。

專門面向大學生的匿名社交軟件借助身份審核機制,一定程度上確保了用戶的平均素質。基于大學生這一共同的身份背景,源源不斷的共同話題伴隨著交友的新鮮感,小米在這里收獲了愉悅的交友體驗。這也為她之后對匿名社交軟件的使用埋下了伏筆:“匿名社交或許沒我們想象的那么糟”。

但Soul和小米第一次接觸的匿名社交軟件有點不一樣。除去了對用戶的身份限制,Soul上聚集的是社會中形形色色的群體。為了滿足用戶自我表達,或尋求認同,又或是尋找伴侶的需求,這款以靈魂社交為口號的軟件上集成著許多功能。它在給用戶一個基于匿名空間的交友渠道的同時,也成為了培育一片生長著負能量的荊棘。

“我去廣場上看大家最現實的故事,想要了解這個世界最真實的一面,即使它有灰色的一面”。小米是家族平輩里年紀最小的,和家人的聊天記錄中也可以看到來自于同輩的哥哥姐姐的“教導”。“大家都覺得我蠢蠢的,但我喜歡和比我大的人說話,可是也怕他們嫌我不夠成熟”。

有一次在和朋友聊自己的心事的時候,她被自己已經在工作的朋友形容為不成熟。于是那兩個字就一直像是釘子扎在了她的心底。平時不會痛,只是會不停地提醒自己,要變“厲害”。Soul上的故事是她能給自己找到的老師。

Soul中的故事大多沉重而陰郁,將箭頭直指到人性與社會的灰暗。 “派對里多是講的感情,聽多了就開始不相信愛情,還有廣場也讓人浮躁”。環境造就心境,直到有一次和身邊人吵架,小米才忽然意識到自己使用Soul后變得憤世妒俗。20多歲的還在風雨中搖擺的價值觀無法讓小米在一片現實和負能量的價值熏陶中守好不動搖的初心。“從那之后,我就基本沒再進過派對聽人說感情故事。”

故事還在繼續。走在畢業找工作的時間節點上,小米會在心事無人訴說的時候登入Soul,記錄著當下的情緒。有時她也會拋出一個問題,關于工作,關于感情,“想從別人的評論里找到一些信息”。小米從別人故事的觀望者變成了內容輸出者。她不再關注廣場和派對里的故事,“對于現實,我會有自己的評判,不期望再從軟件里來學到些什么”。

每一位用戶的故事都像小顆水滴,一顆又一顆的小水滴匯聚在一起,在Soul匯聚成為一片浮沉著欲望,孤獨,美好,偽裝,純善的大海。使用匿名社交軟件來作為情感宣泄出口的他們或想在這里收獲陪伴,或想在這里獲得成長。

然而Soul只是一個聚集著數千萬年輕人的平臺。擁有著不同的文化背景,不同的經濟水平,不同的思維方式,他們或許會在這里收獲感動、快樂,也可能在這里收獲失落,收獲惡意。Soul只是一個工具,就像一千個人心中會有一千個哈姆雷特一樣,一千個使用Soul的人,出于一千個不同的使用需求,在這里得到一千種不同的反饋。

青年人作為Soul最大的用戶群體,占Soul總用戶的31.76%。同時他們還有一個特殊的身份:z世代。Z世代生長在互聯網的背景之下,對網絡世界往往有更大的包容性和開放性。同時在開放自由的網絡時代背景之下成長,他們往往更愿意也更善于表達。

城市化進程加快,單位制度變遷過程中社會聯結狀態發生變化,個人之間聯系的弱化被提上議程。Z世代青年強烈的表達需求與城市化過程中產生的的原子化現象相沖突。弱化了人際關系的孤獨青年將視線轉向匿名社交軟件也絕不是偶然。我們在引導青年人如何正確使用匿名社交軟件這一工具的同時,更應該關注軟件背后這批年輕人的情感需求,加強線下社會關系網對青年群體精神的哺育,改善青年人線下“社恐”,線上“社牛”的社交處境。

(文中涉及人物均為化名)

采訪:胡長橋 汪浩奕

文字:胡長橋 汪浩奕

排版:胡長橋

西安外國語大學新聞與傳播學院網絡與新媒體專業1901班

指導老師:郭揚

轉載請聯系作者!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司