- +1

“牙痛”“頭痛”不見好轉,可能是這種“痛”

在日常生活中聽到有人經常“牙疼”,隔山差五來一次,去口腔科多次就診不見好轉。錢倒是花了不少,疼痛依舊,最后抱怨醫生無用。有人經常性頭痛,不去醫院正規治療,自己給自己診斷為“偏頭痛”,疼起來要么硬扛、要么吃止疼片。有人在說話、吃東西、刷牙、甚至打個哈欠的都能突發疼痛,時間長了弄得人精神萎靡不振,行動謹小慎微,甚至不敢洗臉、刷牙、進食,說話也小心翼翼,惟恐引發疼痛。“牙疼”、“偏頭痛”不算病,但是疼起來確實可以要你命。其實這里面大部分人疼痛的原因是號稱“天下第一痛”的三叉神經痛,下面和大家一起了解一下這個可怕的疼痛。

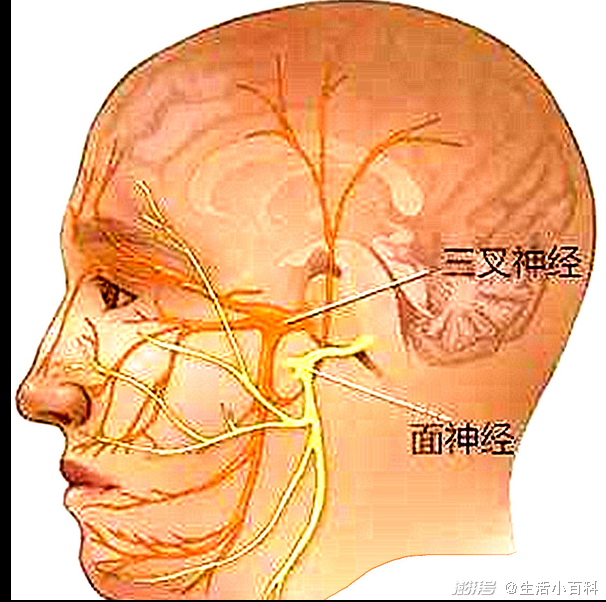

三叉神經痛(TN)是最常見的腦神經疾病,是指局限于三叉神經分布范圍內的陣發性、短暫性的劇痛。呈電擊樣、刀割樣和撕裂樣疼痛。間歇期無任何不適感覺,沒有遺傳性,沒有傳染性。因為三叉神經分布區域較廣泛,所以每個人疼痛部位不盡相同。發病人群以中、老年人為多,年齡多在40歲以上,女性多于男性。右側疼痛多見,偶見雙側。

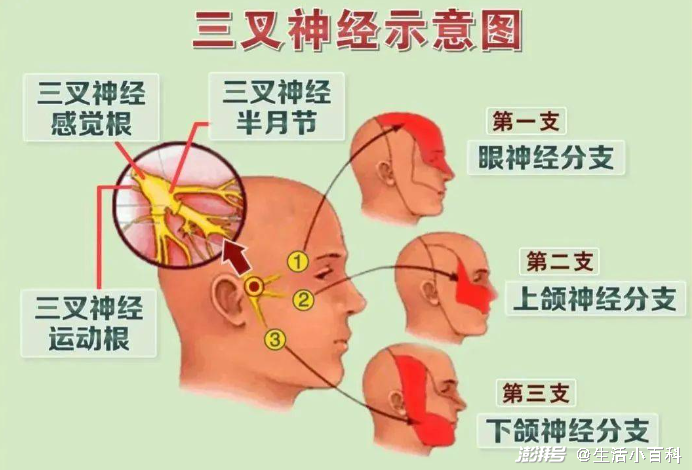

三叉神經主要分布在面部,分成三支,第1支為眼神經,分布在前額部。第2支為上頜神經,分布在臉頰部。第3支為下頜神經,分布在下頜部。其中第2、3支疼痛易被誤認為“牙疼”,第1支疼痛易被誤認為“偏頭痛”。

分類

根據病因分為原發性和繼發性兩大類。

原發性三叉神經痛:病因尚未完全明了,目前公認的發病機制是各種原因引起的血管波動性壓迫所致,多見于40歲以上的患者,是臨床上最常見的類型。一般治療原則是藥物治療為主。

繼發性三叉神經痛:指有明確病因的,多見于40歲以下患者。多有腫瘤等壓迫或者刺激三叉神經,手術去除病因為治療原則。

根據疼痛癥狀分為典型和不典型兩大類。

典型三叉神經痛:疼痛反復發作,呈陣發性。有明確的間歇期,間歇期無任何不適感。有明確的誘發疼痛的動作,稱之為“扳機點”。原發性三叉神經痛患者多見。

不典型三叉神經痛:疼痛呈陣發性加重,嚴重時呈持續性疼痛,間歇期不明顯,無明確的誘發疼痛的動作,多因為腫瘤等持續對三叉神經的壓迫,后期出現三叉神經麻痹現象,如面部麻木感、咀嚼肌無力等。繼發性三叉神經痛患者多見。

臨床表現:

1.典型者疼痛如刀割、針刺、撕裂、或電擊樣。驟發驟停,持續時間數秒到1~2分鐘不等。隨病情發展,發作逐漸頻繁,間歇期逐漸縮短,疼痛程度亦逐漸加重。

2.疼痛由面部、口腔或下頜的某一點開始擴散到三叉神經某一支或多支,以第二支、第三支發病最為常見。范圍一般局限在三叉神經的分布區域,右側多見,偶見雙側。

3.原發性三叉神經痛患者大部分存在明確的“觸發點”,常位于上唇、鼻翼、齒齦、口角、舌、眉等處。輕觸或刺激扳機點可激發疼痛發作,說話、吃飯、洗臉、剃須、刷牙以及風吹等均可誘發疼痛發作。

4.繼發性三叉神經痛通常沒有扳機點,誘發因素不明顯,疼痛常呈持續性。

治療

藥物治療:適用于未發現明顯誘因、各種原因不愿接受手術治療患者。因個體差異大,沒有絕對的最好、最快、最有效的藥物。

1、卡馬西平:治療的首選藥物,對70%的患者止痛有效,但部分患者不能耐受其嗜睡、眩暈、消化道不適等副作用,孕婦忌用。

2、苯妥英鈉:療效不及卡馬西平,同時有頭痛、行走不穩的副作用,用藥期間需監測血藥濃度。

3、其他的止疼片,如散利痛、布洛芬緩釋膠囊、去疼片等。

4、中藥治療:有一定療效。

手術治療

1、微血管減壓術( MVD)

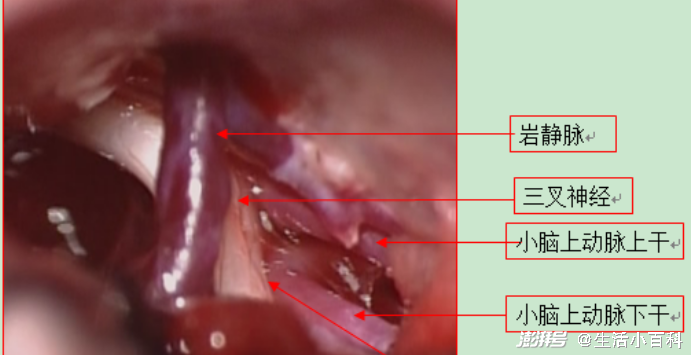

目前原發性三叉神經痛首選的手術治療方法。主要適用于經影像學確認三叉神經為血管壓迫者。微創,手術切口約4cm左右,常見的責任血管有:小腦上動脈(75%),小腦前下動脈(10%),基底動脈等。手術中醫生對三叉神經走行區進行探查,將所有可能產生壓迫的血管、蛛網膜條索都“松懈”開,并將這些血管以Tefflon墊片與神經根隔離,一旦責任血管被隔離,產生刺激的根源就消失了,三叉神經核的高興奮性就會隨之消失,恢復正常。絕大多數患者術后疼痛立即消失,并保留正常的面部感覺和功能,不影響生活質量。

小腦上動脈上干壓迫三叉神經,隨著血管的波動持續刺激三叉神經,病人出現持續反復發作的頭痛

三叉神經和小腦上動脈分開,二者之間襯Tefflon墊片,

2、三叉神經及半月神經節封閉術

手術通過注射藥物(無水酒精和甘油)直接作用于三叉神經,使之變性,造成傳導阻滯,而得以止痛。周圍支封閉操作簡單,但療效不能持久,一般可維持3-8月,很少超過1年。半月節封閉術操作相對較復雜,可引起神經性角膜炎等并發癥,總有效率72-99%,早期復發率20%,5-10年復發率達50%。

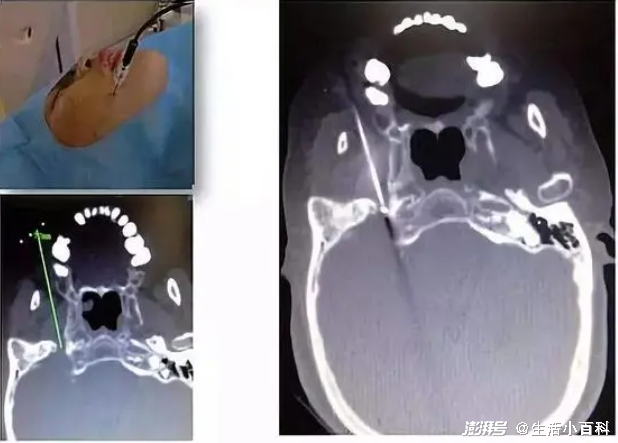

3、半月神經節經皮射頻熱凝治療

是一種安全、簡單、患者易于接受的治療方法,療效可達90%。其理論依據是可選擇性破壞三叉神經內的痛覺纖維,而保留觸覺纖維。其方法是在X線或CT引導下將射頻針電極插入半月神經節內,通電后逐漸加熱至65—75度,對靶點進行毀損,持續時間60秒。此法適用于因高齡、不能或拒絕開顱手術的患者。

預防和日常保養

一旦確診為三叉神經痛,在藥物治療過程中,我們需注意盡量避免刺激到三叉神經,這樣至少少挨疼,日子過得舒服點。

1、宜選擇質軟、易嚼食物。因咀嚼誘發疼痛的患者,則要進食流食。避免食用刺激性食物,食品以清淡為宜。

2、吃飯漱口,說話,刷牙,洗臉動作宜輕柔。以免誘發板機點而引起三叉神經痛。

3、注意頭、面部保暖,避免局部受凍、受潮,不用太冷、太熱的水洗面。

自我鑒別,正確就醫

三叉神經痛臨床表現多種多樣,容易和齲齒、偏頭痛、青光眼等各種疾病導致的疼痛混淆,有時不是專業的神經科醫生尚不能很好的鑒別,作為缺乏醫學知識的普通人想正確辨別更是難上加難。最后把常見的疼痛原因分享給大家,讓我們在遇到疼痛后知道大概去那個科找大夫,盡量少走彎路。

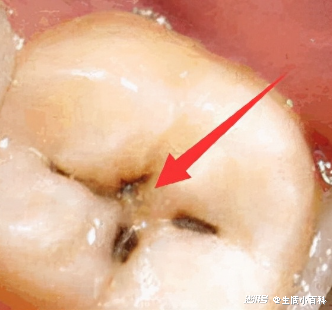

1、牙痛:三叉神經第2、3支疼痛易被誤認為牙疼。牙病的主要原因是齲齒,俗稱蛀牙。牙體硬組織被破壞后牙神經暴露在外,受到甜酸冷熱等刺激有疼痛感,引起的疼痛為持續性疼痛,多局限于齒齦部,X線及牙科檢查可以確診。

2.偏頭痛:疼痛部位超出三叉神經范圍,發作時多為疼痛程度不一的全面頭痛,患者無法明確指出最痛的部位,持續時間往往半日至1-2日。

3.面神經痛:多見于青年人,疼痛范圍部分和三叉神經范圍重合,可延及耳后、頭頂、枕頸,甚至肩部等。疼痛持續性,可達數小時,與動作無關,不怕觸摸。

4. 副鼻竇炎:如額竇炎、上頜竇炎等,為局限性持續性痛,可有發熱、鼻塞、濃涕及局部壓痛等。

5. 青光眼:單側青光眼急性發作和三叉神經第1支痛易混淆。青光眼為持續性痛,不放射,可有嘔吐,伴有球結合膜充血、前房變淺及眼壓增高等。

6.顳頜關節炎:疼痛局限于顳頜關節腔,呈持續性,關節部位有壓痛,關節運動障礙,疼痛與下頜動作關系密切,可行X線及專科檢查協助診斷。

(作者系上海中醫藥大學附屬普陀醫院神經外科主治醫師 王彬)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司