- +1

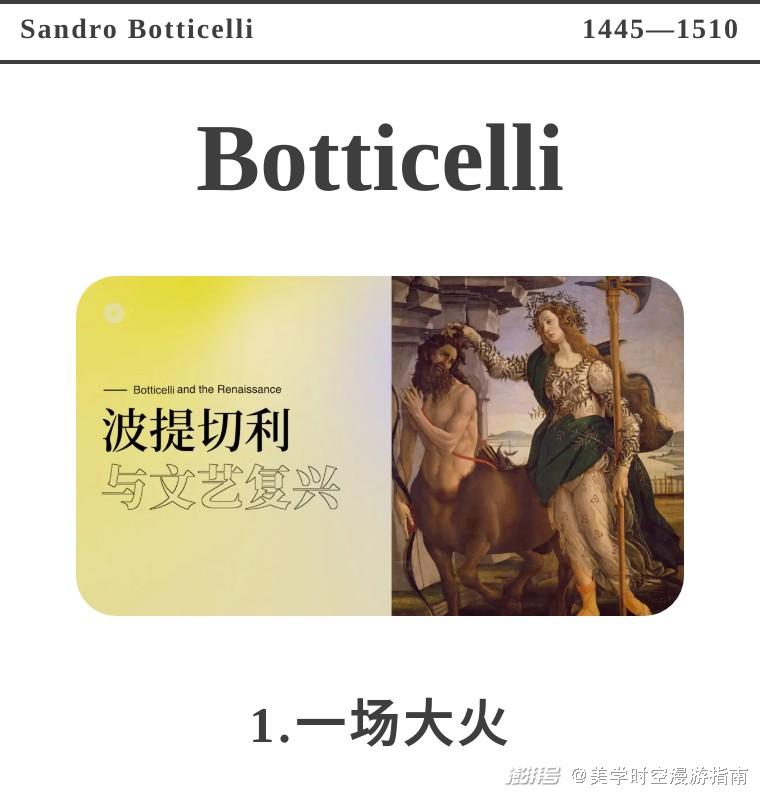

看展 | 我在上海看完了波提切利的一生

1497年,佛羅倫薩的德拉西尼奧列廣場出現了一個巨大金字塔。

“在這個金字塔的最下面,放置著假發、假胡須、胭脂、香水和一些珠寶飾品;緊接著是一堆“異教的書”:有古希臘哲學家的著作,有奧維德、薄伽丘、彼特拉克寫的詩,還有西塞羅和波利齊亞諾的著作;上面是繪畫作品、半身像和瀆神主題的畫(包括波提切利的一些作品);更高一層堆放著樂器——魯特琴、中提琴和笛子;然后是赤裸的女人雕塑和畫;再往上一層是希臘傳說中的神以及英雄人物畫像和雕塑。最上面放的是丑陋的撒旦的肖像——山羊般的腿、尖尖的耳朵和一小綹胡須。”

在這個大金字塔被點燃之間,有一位富有的威尼斯商人想用22000弗羅林買下所有的藝術品。但他被拒絕了。當時波提切利的一幅畫價格是100弗羅林左右,這相當于一個熟練工匠一年的薪水。

——這里是意大利佛羅倫薩,這里是文藝復興時期人文主義中心,是基督教和異教融合的中心,也是美第奇家族統治的城邦。

從左至右分別是:科西莫一世、洛倫佐、老科西莫

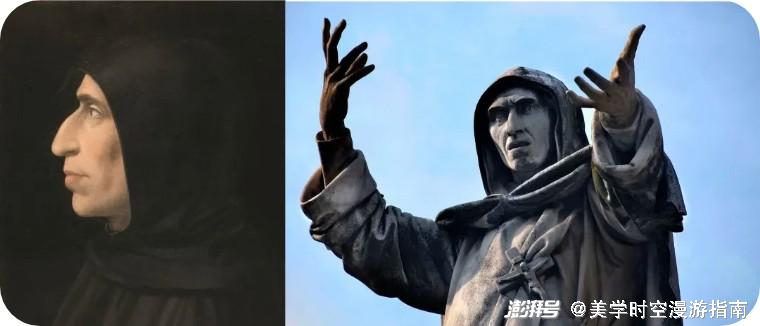

這些年里,多明我會的會士薩伏那洛拉一直在城里狂熱布道,他指出教會將受到上帝的譴責,必須進行改革和更新。

他宣稱要推翻美第奇家族的殘暴統治,反對富人驕奢淫逸,主張重整社會道德,他提倡虔誠儉樸的生活,抵御享樂。

與此同時,“佛羅倫薩暗無天日,陰氣沉沉。瘟疫和饑荒蹂躪著街道;與比薩的戰爭每天都讓人更加無望,法國的鐵蹄正在逼近城下。”

城里的每個人都惶惶不安。平民們在餓肚子,貴族則時刻擔心被暴徒闖進家里殺死。

在這樣的時刻,薩伏那洛拉的宣言顯得那么重要,那么能安穩人心。

而支持薩伏那洛拉和反對他的人們分為兩派,都在試圖燒死對方。

在大齋節第二天,這個巨大金字塔的“虛榮之火”終于被點燃,關于藝術的一切都化為升向晴空的青煙。

波提切利,1445 - 1510

五十三年前,波提切利出生于普通的工人家庭。他對學習沒什么興趣,被送去做了幾年金匠學徒。

到了波提切利17歲時,他拜佛羅倫薩頂級畫家利皮為師,從此開啟了畫家生涯。十年后,他的構圖、用色全面成熟,名氣已經超過了自己的老師。

在文藝復興三杰之前,波提切利已在前方領跑,他才華橫溢的榮耀之路,終點停在了1497年的大火面前。

這一年,達芬奇在米蘭,研究公爵騎馬巨像的泥塑模型;米開朗基羅在羅馬,準備著手雕刻《哀悼基督》;拉斐爾剛在家鄉烏爾比諾繼承了父親的畫坊;

而燒完畫作的波提切利開始苦苦求索人生的答案。

他一方面完全認同薩伏那洛拉的觀點;

而另一方面,他和洛倫佐、朱利亞諾是一起徹夜討論新柏拉圖的至交,他無法違背自己的感情去徹底反對美第奇。

波提切利的人生,就此被這熊熊烈火分成兩部分。

在火焰燃燒之前,是他的縱情肆意的前半生;而在火焰熄滅之后,是他的求而未解的后半生。

他心懷柔情的美與愛,在這場熊熊烈火中燃燒殆盡。

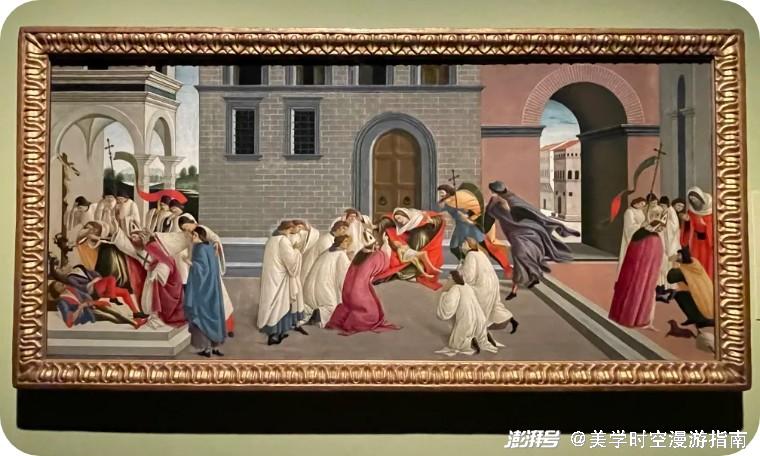

在上海博物館的特展“從波提切利到梵高”中,有一幅波提切利晚年的作品《圣澤諾比烏斯的三個奇跡》(1500年)。

評論家認為:“波提切利的藝術逐漸回到中世紀哥特藝術的平面化風格。畫中的主角圣澤諾比烏斯是佛羅倫薩的第一位主教。波提切利用三個分開的場景呈現出一系列的奇跡,近似于中世紀壁畫中連環畫的形式。建筑與風景都顯得程式化,講述的故事也缺乏戲劇性和感人的色彩。這是一幅傳教式的作品而不是真情的流露,顯示出波提切利晚期作品的退化。”

波提切利晚年的作品失去了那種青春洋溢的感染力,站在《圣澤諾比烏斯的三個奇跡》面前,我只想說,他的畫失去了靈魂。

俄羅斯作家帕斯捷爾納克曾說:“人不是活一輩子,不是活幾年幾月幾天,而是活那么幾個瞬間。”

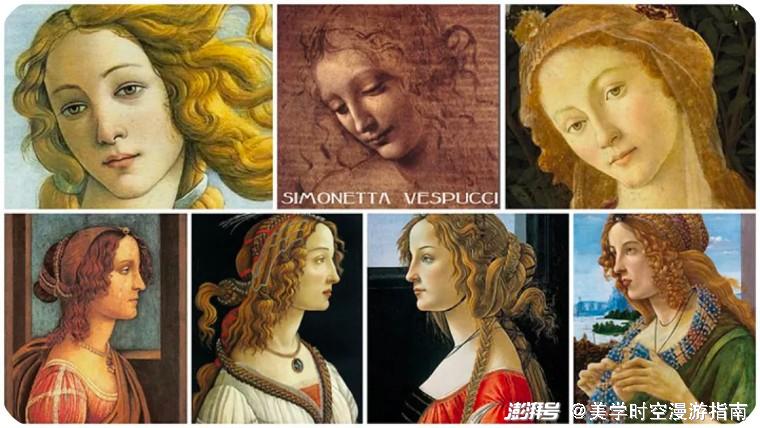

1469年,熱那亞美少女西蒙內塔嫁到了佛羅倫薩,她在此地渡過了最后的7年時光。

在這些年里,美第奇家的二少爺朱利亞諾為西蒙內塔去贏回比賽,她被全城的人們稱為“美的皇后”,她得到了朱利亞諾、洛倫佐一眾追隨者的傾慕,也贏得了全體佛羅倫薩人的心。

對于波提切利而言,他得到了被西蒙內塔驚為天人的那一個瞬間。

1476年,23歲的西蒙內塔去世,人們惋惜著四月最后的玫瑰凋零,全城的人都出行為她送葬。

而波提切利,一次又一次的讓他的玫瑰復活。

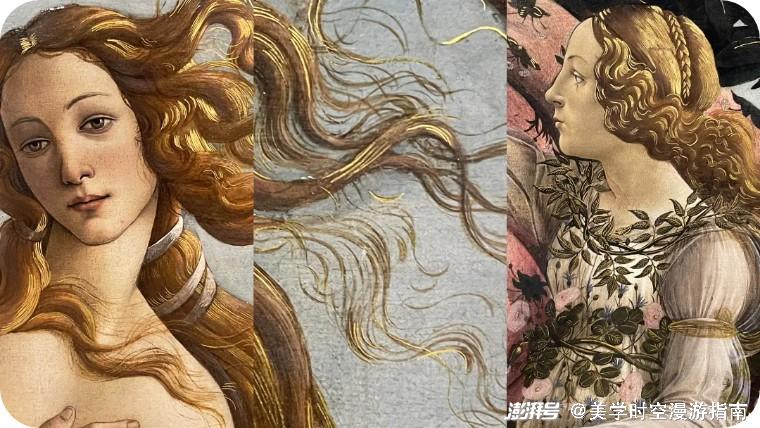

他讓西蒙內塔復活在女子肖像畫里,復活在《春》里,復活在《維納斯的誕生》里,復活在每一位親眼目睹過畫的人眼睛里。

波提切利一生沒有結婚生子,他把自己的愛與欲全描進了畫里。

從此以后,波提切利的女神都有著同樣的一張臉。

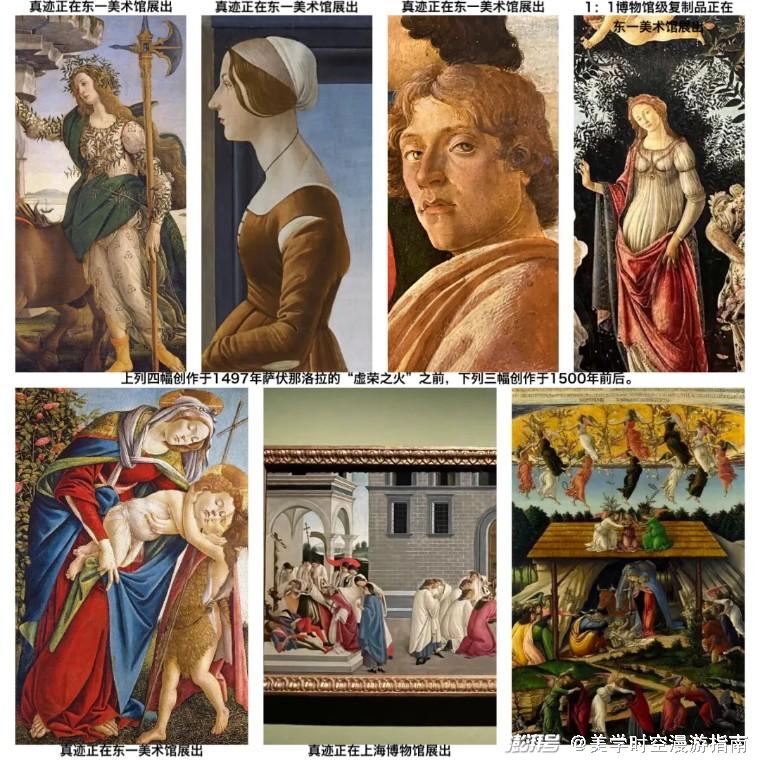

在西蒙內塔去世后的第4年,他在畫《青年女子“西蒙內塔·韋斯普奇”的肖像》、《一個年輕女子的肖像》;

在西蒙內塔去世后的第5年,他在畫《春》、《摩西的審判》;

在西蒙內塔去世后的第8年,他又在畫《青年女子肖像》

1485年,波提切利在畫《維納斯的誕生》、《維納斯和馬爾斯》,

此時,距離西蒙內塔去世已經九年了。

以上三幅真跡加一幅復制作品,正在東一美術館展出

在這一幅又一幅的畫作之中,西蒙內塔活在波提切利的每一個瞬間里。

西蒙內塔從此成為了波提切利可以宣之于畫的愛慕,畫布上不變的情人。在這詩意的光輝之下,幾十年的暗戀成了畫筆下反復描摹的幸福。

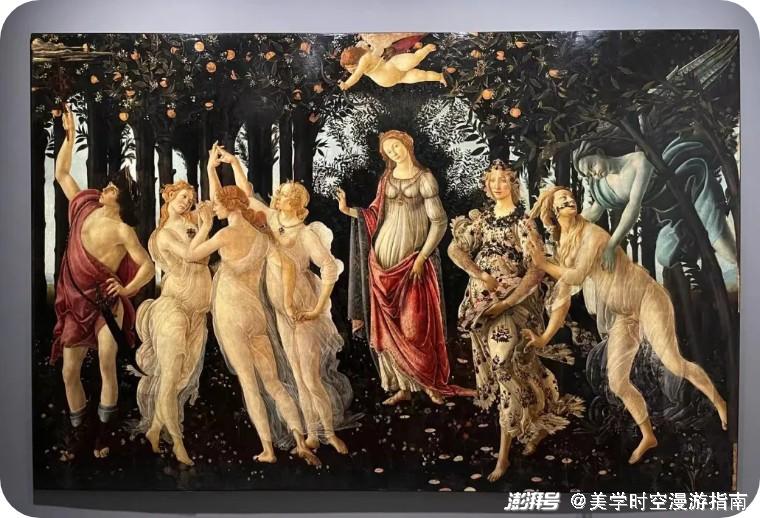

《春》,復制品,拍攝于東一美術館。

《春》和《維納斯的誕生》,作為展區外的陳列復制品,是向烏菲齊美術館購買版權后,定制的博物館級復制作品。

愛一個人是藏不住的,它會從眼神里,從身姿里,從說話的語氣里,從手持的畫筆下,掩飾不住的跑出來。最終波提切利繪了上百朵鮮花,就像那些不能宣之于口的情話。

“維納斯漫步在月光下,

如皇后般莊嚴,

如春風般和煦,

她走過的路上,

萬物萌發,鮮花盛開。”

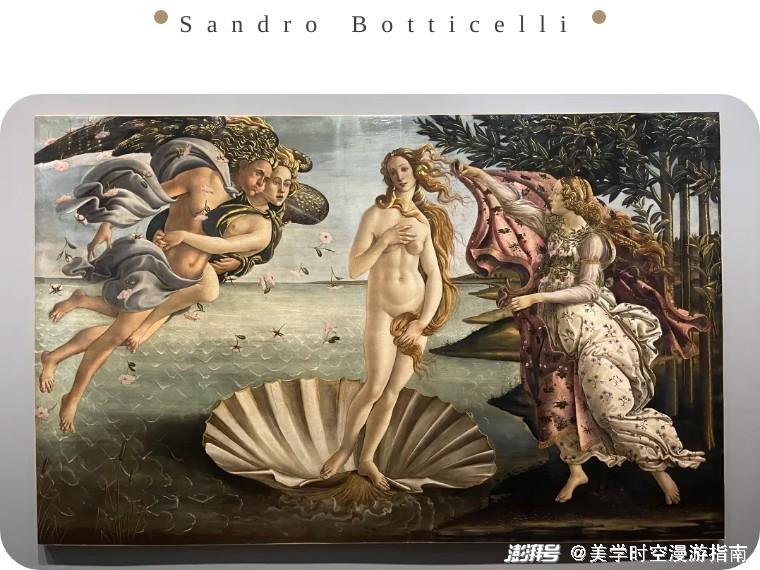

《維納斯的誕生》,復制品,拍攝于東一美術館。

沒有什么會永垂不朽,但美會。

“她航行在白色波濤的海面上,

一個美得超凡脫俗的年輕貞女,

被強壯的西風之神吹送著朝向海岸,

在藍天下,

在她出生的貝殼里。”

這幅畫是私人珍藏,本應緊鎖在重重大門之中。可能就因為這幅畫本應僅有寥寥幾位觀眾,波提切利才覺得可以稍微大膽一點。

“當時在佛羅倫薩流行一種新柏拉圖主義的哲學思潮,認為美是不可能逐步完善或從非美中產生,美只能是自我完成,它是無可比擬的,實際上說的就是:美是不生不滅的永恒。古希臘和古羅馬神話中的維納斯,在傳說中是代表愛與美的女神。據希臘神話描述,她誕生于愛琴海的波濤之中,一生下來就已成年,既不必經歷懵懂無知的童年,也無須面對死亡將至的暮年,她是人類所追求的永恒美的象征。這就是波提切利《維納斯的誕生》創作背景。

“波提切利在畫中強化了線條的表現力,人物的輪廓線和衣褶線非常明顯,這種從中世紀的鑲嵌畫和金屬工藝中提煉出來的靈動線條使畫面更富有裝飾性色彩他用亮麗透明的色彩調和出一種朦朧溫馨的暖金黃色調,女性的膚色細膩柔和,周圍的景致似乎被一層光暈籠罩,渲染出很有感染力的詩意氛圍。”

上海博物館正在展出一幅波提切利晚年的宗教畫《圣澤諾比烏斯的三個奇跡》,特展將于2023年5月7日結束。

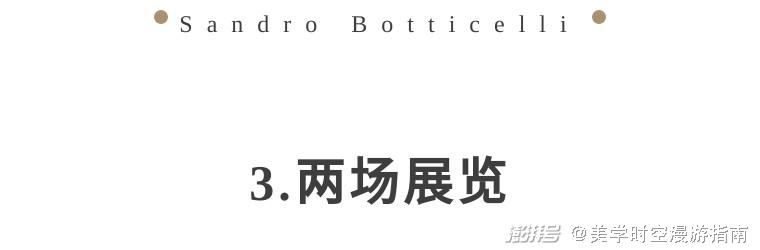

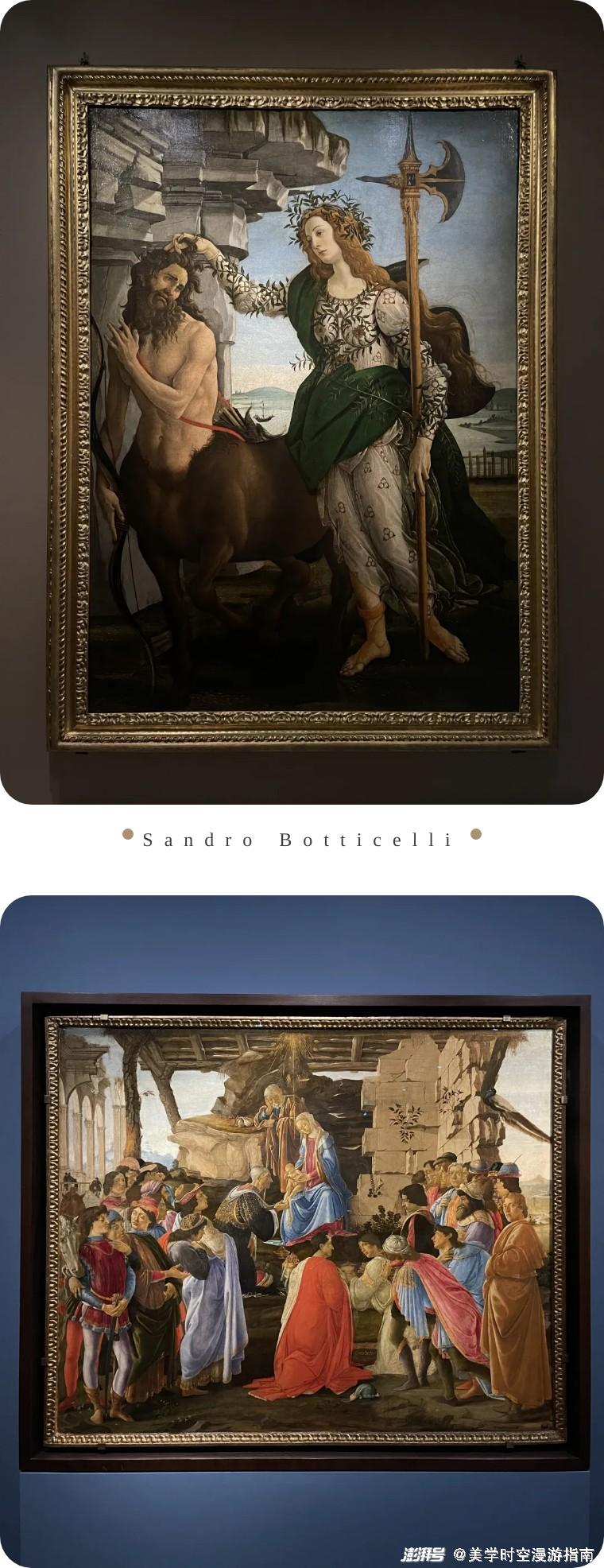

在東一美術館,也有波提切利作品,包括世界名畫《女神帕拉斯·雅典娜與半人馬》和《三王來朝》(三博士朝圣)等10幅。

特別打動我的則是晚年的波提切利1495年-1500年《圣母、圣子與施洗者圣約翰》,這一幅的主題在我看來就是“獻祭”。

畫中的圣母正彎下腰,把圣子交到圣約翰手中。

要知道,圣約翰不僅僅是畫中的小童,他代表的是全部的信徒。而圣母垂下的雙目和哀怨的神情,是她已經知道了圣子未來的命運,已經知道他未來要走的那條荊棘之路。這種獻祭就也許是波提切利晚年的心情。他虔誠地把自己的一切奉予上帝。

在東一美術館看到了非常漂亮、博物館級別的《春》和《維納斯的誕生》。

因為波提切利的作品中多數是鑲板畫(panel painting),年代久遠這些木頭片變得非常脆弱,因此很少有機會大批外出巡展,而《春》和《維納斯的誕生》更是基本上不能出意大利的頂級寶藏。

而這次展覽中看到的復制品則是東一美術館購買授權之后,再按對方的要求,在意大利本土工作室制作。包括1:1的完全復制、筆觸和材質完全還原、就連維納斯頭發絲上的金粉都是23.99K的純金。

我們甚至可以用美學評論家對原作的評論來審視這兩幅復制品:

“《春》畫作中充滿了“光的流溢”,波提切利采用了磨褪式的透明畫法,使金、銀色滲透至畫面底層,讓畫面具有高貴感的“熠熠發光”的視覺效果。”

“《維納斯的誕生》顯然就是為了煽動人的情欲。為了做到這一點,波提切利在這幅精品之作中竭盡了他所有的作畫技巧。波提切利將雪花石膏粉灑在畫上,從而營造出閃閃發光的效果。他給樹葉的金邊打上了高光,讓這樣的細節在佛羅倫薩的日光下熠熠生輝。”

對于不出國的人來說,在國內的美術館看畫展,已經是所能見識到的‘某個文明精神版圖的邊疆’。

正是這樣一次次地觀看彼方的文明,一輪輪地消解陌生,最后才達到了東西方文明的平視,不再因為不了解而仰視。這是怯魅的過程,也是擁抱彼方文明的過程。

而上海的這些美術館,就像一個彼方文明的‘精神邊疆’,一塊國別永遠不會固定的飛地。

當你站在外灘的黃浦江邊,記得走進身后的美術館,這里有一個文明在500年前寫出的答案。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司