- +1

鮑勃的耶魯新聞?wù)n:從“水門事件”到特朗普的美國

他的入場顯然和大家想象的不太一樣。出生于1943年的鮑勃·伍德沃德(Bob Woodward)在《華盛頓郵報》工作40多年,獲得過美國幾乎所有記者獎項,著書18本,全都登上暢銷書榜單。他最著名的事跡是第一個揭露了1972年的“水門事件”,后來被拍成電影《總統(tǒng)班底》(All The President's Men),由好萊塢當(dāng)紅小生羅伯特·雷德福德(Robert Redford)扮演他本人。

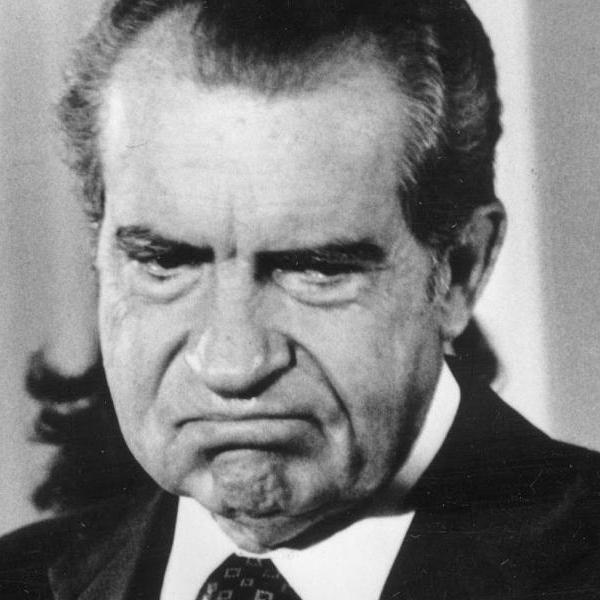

那個曾與“深喉”接觸、用一臺打字機(jī)開啟了尼克松下臺之路的資深政治記者,是不是比別人更犀利、更陰險?當(dāng)我踏進(jìn)他在耶魯大學(xué)的新聞學(xué)課堂時,心中充滿了面對歷史人物的敬畏和忐忑。初次見面,我尷尬地向他解釋,自己是如何決定從學(xué)術(shù)研究轉(zhuǎn)向新聞媒體,無奈此前沒有任何知識儲備,很榮幸他在我畢業(yè)前最后一學(xué)期給了我這個旁聽機(jī)會。他仍舊笑著對我說,我能來上他的課,感到榮幸的應(yīng)該是他。

這是鮑勃給我上的第一課。40多年來,他曾和布什、奧巴馬深度對談,也曾在9·11襲擊的混亂中擔(dān)任華盛頓第一大報的主筆。可無論是面對總統(tǒng)還是受害者,哪怕是面對我們這些在專業(yè)上遠(yuǎn)不及他的晚輩,他都把自己擺在和對方完全平等的位置上, 別人對他的一切恐懼和想象都被那句“嗨,我是鮑勃”輕松化解,不經(jīng)意間就成了可以分享最真實(shí)想法的對象。

每周一次,在耶魯英語系所在的紅磚小樓底層最明亮的那間教室里,我們近二十個學(xué)生就這樣懷著一種既親近又崇拜的心情聽鮑勃講課。大家最感興趣的當(dāng)然是他在“水門事件”中的經(jīng)歷,他也樂于滿足大家的好奇心。當(dāng)時他30歲不到,剛剛?cè)胄校1环峙鋱蟮酪恍┈嵥榈谋镜匦侣劇R淮危话才湃シㄔ簣蟮浪T酒店的入室搶劫案,卻發(fā)現(xiàn)嫌犯不像是去劫財,還與中央情報局(CIA)有關(guān)。由此,他和搭檔卡爾·伯恩斯坦(Carl Bernstein)順藤摸瓜,逐步發(fā)現(xiàn)了美國總統(tǒng)尼克松的手下竊聽民主黨全國委員會的丑聞。

至今,鮑勃還為采訪中采取的一些策略洋洋得意。他回憶說,一天夜晚,有一位關(guān)鍵證人開門后看似想透露消息,卻又有點(diǎn)害怕,拒絕了采訪。他和卡爾看她是個單身女性,和姐姐同住,便借口點(diǎn)煙進(jìn)了她們家門,像男主人一樣直接坐下了。在別無他法的情況下,他們利用當(dāng)時的性別定勢,給證人造成了一種微妙的心理壓力,不一會兒,證人就開了口。

他也為當(dāng)時遭到巨大爭議的報道方法極力辯護(hù)。文章引用大量匿名信源,被人質(zhì)疑是記者捏造誣陷。但新聞內(nèi)容過于敏感,以“深喉”為首的證人們只有在匿名的情況下才愿意提供信息,為了挖到“猛料”,鮑勃和卡爾不得不犧牲了報道表面上的可信度,同時結(jié)合多方信源,向主編報備,確保信息的真實(shí)性。如今,匿名信源已成了美國政治新聞報道的常態(tài)。

不過,他對故事里的“大反派”尼克松倒是頗為寬容。“如果尼克松當(dāng)時及時向美國民眾道歉,人們可能會憤怒一時,但總有一天會原諒他,也不至于彈劾。可他非但沒有道歉,還試圖否認(rèn)指控、阻撓調(diào)查,可能這才導(dǎo)致了他最后的倒臺。”他不止一次這樣說,特別是在新聞里看到一些政客爆出丑聞卻怎么都不肯道歉的時候。

他還教了我們許多其他事。比如新聞報道要“眼見為實(shí)”,鮑勃剛?cè)胄袝r曾準(zhǔn)備報道五月花酒店的咖啡館衛(wèi)生檢查不及格,去實(shí)地查看了才發(fā)現(xiàn),其實(shí)不及格的是另一家酒店里名叫“五月花”的咖啡館,本想偷個懶的鮑勃差點(diǎn)因為報道假新聞丟了飯碗。比如要想方設(shè)法讓受訪者開口,鮑勃采訪一名不愿多和媒體接觸的將軍時,專門研究了將軍的作息時間,等到他吃了晚飯喝了點(diǎn)小酒的時候再去敲門。又比如要做好周全的筆記,鮑勃寫美國前國務(wù)卿鮑威爾不愿發(fā)起伊拉克戰(zhàn)爭,擔(dān)心被鮑威爾駁斥,便先將厚厚的采訪筆記當(dāng)成“圣誕禮物”送給對方作為證據(jù)。

但在講到2016年美國大選時,我卻感受到了鮑勃的局限。

2016年上半年正值大選如火如荼之時,每次上課,鮑勃都會從點(diǎn)評時事開始,讓大家聊聊最近的熱點(diǎn)新聞。這場選舉跌宕得就像一場鬧劇,媒體上充斥著軼事、丑聞和人身攻擊,但鮑勃反復(fù)強(qiáng)調(diào)“當(dāng)總統(tǒng)的資格”這個概念,要學(xué)生們列出理想中總統(tǒng)應(yīng)該具備的素養(yǎng),一條條寫在黑板上,然后將熱門候選人一一比對。大家腦洞大開,從“外交手腕”、“從政經(jīng)驗”,到“領(lǐng)導(dǎo)氣質(zhì)”、“年齡健康”。他要學(xué)生們根據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)挑一個候選人做人物特寫,有的選了自己支持的(通常是希拉里和桑德斯),有的選了自己反對的(例如克魯茲),有的則挑戰(zhàn)自己,選了當(dāng)時看來荒唐得有點(diǎn)搞笑的特朗普。

鮑勃自己的政治立場非常明確。他認(rèn)為希拉里雖然最具備總統(tǒng)資格,但和奧巴馬太像,無法改變美國的現(xiàn)狀。對自稱為社會主義者的桑德斯,他又懷著一種華盛頓傳統(tǒng)精英的傲慢,認(rèn)為經(jīng)歷過冷戰(zhàn)的美國人不可能接受一名“極左”總統(tǒng)。因此總統(tǒng)應(yīng)該來自共和黨陣營。然而,他認(rèn)為特朗普完全沒有資格當(dāng)總統(tǒng),較為溫和的杰布·布什和卡西奇原是理想人選,卻都不善于推銷自己。當(dāng)人們意識到特朗普極有可能拿到共和黨提名時,鮑勃開始寄希望于最符合理想標(biāo)準(zhǔn)的眾議院議長保羅·瑞恩。瑞恩其實(shí)沒有參選,鮑勃盼望他發(fā)動一場“政變”,不承認(rèn)特朗普的提名,直接取而代之。

隨著特朗普的支持率越來越高,鮑勃對此就越發(fā)憤怒,對瑞恩的期待也越來越不切實(shí)際。他在課上花大量時間討伐特朗普,反復(fù)說著“特朗普不夠資格”。為什么會有這么多人選特朗普?為什么共和黨出不了一個優(yōu)秀的候選人?為什么年輕有為的瑞恩不肯參選?這是鮑勃話語中隱含的問題,可他給不出答案。我感覺學(xué)不到什么新東西,漸漸失去了耐心,正好忙著準(zhǔn)備畢業(yè)回國,便不再去聽課了。

特朗普當(dāng)選的時候,我已經(jīng)從新聞的讀者變成了新聞的制造者。看到特朗普拿下的州越來越多,我的心情因過于震驚而變得麻木。聽說,那天深夜耶魯校內(nèi)一片哀嚎,我的許多朋友們都在網(wǎng)上發(fā)泄不滿,而在離校一個多小時車程的紐約市爆發(fā)了抗議游行。“這不是我的美國”(Not My America)這句口號在美國各大都市和大學(xué)城中響起。

大概在那之后一兩天,我在網(wǎng)上看到某位美國主流媒體記者的文章,呼吁媒體“現(xiàn)在開始為彈劾特朗普做準(zhǔn)備”。從2016年11月至今,美國新聞界一刻都不停息,先是特朗普的納稅單和大學(xué)丑聞,再是家人干政和利益沖突,還有他對華盛頓規(guī)則的漠視,最終炮火集中到他和俄羅斯的關(guān)系上。“俄羅斯干預(yù)美國大選!”“特朗普團(tuán)隊向俄羅斯透露機(jī)密!”自由派媒體天天都在報道這些聽上去要判重罪的消息。特朗普團(tuán)隊則用一些朗朗上口的短語進(jìn)行回?fù)簦骸傲眍愂聦?shí)”、“假新聞”、“獵巫行動”……

其實(shí)搜一下名字就會發(fā)現(xiàn),鮑勃近幾個月非常活躍。他表示“通俄門”證據(jù)不足,和“水門事件”相比還有距離。他表示特朗普不應(yīng)該攻擊媒體為“假新聞”,但同時主流媒體對特朗普的負(fù)面報道缺乏依據(jù)不夠公允。他聽上去確實(shí)是個70多歲的知識分子,呼吁理性和客觀,拒絕站隊走極端,但這樣的聲音在聲嘶力竭的輿論場中太沒“爆點(diǎn)”,甚至無法用一個簡單句來概括,所以一會兒就會被淹沒。

鮑勃曾懷念地對我們說過,在“水門事件”的年代,美國首都周邊的報業(yè)被《華盛頓郵報》壟斷,有很長一段時間報紙可以維持盈利。全國電視臺只有3家,和紙媒的鮑勃和卡爾類似,克朗凱特、丹·拉瑟等主播就像巨人一樣矗立在每家每戶,或是學(xué)識過人,或是資源豐富,或是具有一種與生俱來的權(quán)威感,用成熟而平衡的聲音左右著人們對世界的判斷。而現(xiàn)在,社交媒體的爆炸和傳統(tǒng)媒體的衰落卻不是什么新鮮的話題。

在這過程中被遺失的不止是金錢。我常抱怨鮑勃猶豫不決、模棱兩可,但他之所以不給我們答案,也許是因為他本來就沒有在心里預(yù)設(shè)一個答案,而是想通過調(diào)查和思考,一點(diǎn)點(diǎn)接近真相。他和卡爾一張張翻看借書記錄,一扇一扇去敲門,搜羅額外的證據(jù)去佐證看似已經(jīng)沒什么漏洞的結(jié)論,這些在現(xiàn)在看來效率不高,卻使他們可以理直氣壯地為這一震驚全國的報道負(fù)起責(zé)任。他們的報道只觸及尼克松的手下,沒有直指尼克松本人,因為他們當(dāng)時還沒找到?jīng)Q定性的證據(jù)。

其實(shí)現(xiàn)在也有不少記者利用新工具努力著,數(shù)據(jù)、多媒體、互動等都提供了調(diào)查和傳播的新可能,人人都能做媒體也使輿論場變得更加民主、競爭更激烈。可在求快、求流量的過程中,像鮑勃和卡爾這樣從小處著手,認(rèn)真求證最后得出結(jié)論的做法相對變得稀少,更多的是迎合某種政治立場的讀者,不同黨派傾向的媒體所提供的事實(shí)越來越相斥(比如要么把特朗普當(dāng)成大救星,要么把他當(dāng)成瘋子),甚至無法再用“事實(shí)”這個詞來形容。

不過,呼喚鮑勃他們當(dāng)年新聞精神的回歸,并不意味著拒絕接受現(xiàn)狀。至少在我聽課的那段時間,鮑勃極少提起新媒體,這在我看來很有可能是他對大選判斷失誤的一個原因。追求理性沒有錯,但這不代表否認(rèn)有許多人不在乎理性,比起邏輯嚴(yán)密、論述復(fù)雜的報道,他們更愛看感情更激烈、更符合他們內(nèi)心預(yù)判的內(nèi)容。特朗普突破知識精英的預(yù)期獲得大量民眾支持,就是最好的例子。在那些搖擺不定的選民看來,鮑勃他們分析“誰最有資格當(dāng)總統(tǒng)”實(shí)在有點(diǎn)像居高臨下的說教,他們精打細(xì)算對瑞恩寄予的希望也脫離了現(xiàn)實(shí)。相反,特朗普言辭中的憤怒和雄心更能擊中人們的內(nèi)心。鮑勃這樣的老牌記者能做的,不是罵這些支持者太瘋或者太傻,而應(yīng)該是承認(rèn)這種人之常情,承認(rèn)輿論環(huán)境幾十年來發(fā)生的巨變,在此基礎(chǔ)上堅持他們的專業(yè)素養(yǎng),思考如何盡可能地讓更多人接受他們的理性。

當(dāng)然,這一切都只是我的“嘴炮”。鮑勃對美國大選充滿困惑,我對如何面對這個喧囂的輿論場也沒有答案。就像他當(dāng)年一樣,我和許多同齡的同行們剛被從安穩(wěn)的校園拋擲到社會的洪流中,有時百無聊賴地寫著一些瑣碎的題目,有時則戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地試圖在一些更重要的議題上發(fā)出自己的聲音。我們中的大多數(shù)人大概不會寫“水門事件”那樣的題目,但無論在哪個領(lǐng)域,都有更多故事值得我們扎扎實(shí)實(shí)地探究。

1972年,鮑勃接到電話被派去報道搶劫案時,不知道自己將會面對什么。今天,當(dāng)我們觀察著這個紛亂的世界發(fā)生的各種匪夷所思的事情時,同樣不知道接下去會發(fā)生什么。那就趕快拿好裝備,敲開第一扇門吧。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司