- +1

《下一個素熙》:人不是螺絲釘,人需要更像“人”一點

近年來,韓國的現實主義影視全面開花。從關注校園霸凌的《黑暗榮耀》,到講述女性困境的《82年生的金智英》,再到聚焦貧富差異的《寄生蟲》,都是熱度口碑雙收的爆款。

但相比早年的《熔爐》和《素媛》,這些作品因為沒能改變韓國法律,也沒有提供社會問題的解決方案,被嘲諷“什么都敢拍,什么都不改”。

近期上線流媒體的韓國電影《下一個素熙》,通過一位職高女生的自殺事件,牽出了讓每一個東亞人都感同身受的社會困境。即便給不出答案,《下一個素熙》也是一部有價值的現實主義電影。

*本文含劇透,請酌情閱讀

01.

Z世代版《殺人回憶》

電影的職責從來都不是給出答案。就連一貫以結果導向的犯罪片,也不是非要找出兇手不可。比如韓國導演奉俊昊的名作《殺人回憶》,連環殺人案自始至終懸而未決,最后留下探員穿透銀幕的驚惶的凝視。《殺人回憶》根據真實事件改編,電影上映當年,兇手可能就隱藏在看電影的觀眾之中,但沒人知道兇手是誰。

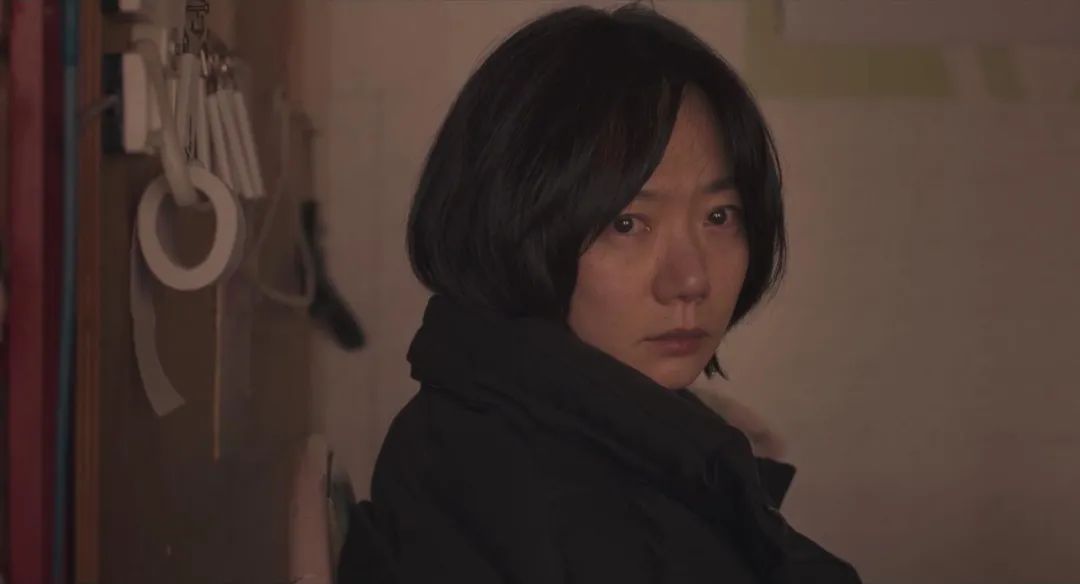

《下一個素熙》講的是連環自殺,正如社會學家迪爾凱姆所認為的,所有的自殺都是社會他殺。電影中,熱血警察宥真(裴斗娜 飾)一路追查素熙(金時恩 飾)的死因,發現沒有人能站出來負責,只好無力地看向鏡頭之外的觀眾。《下一個素熙》同樣根據真實事件改編,每個觀眾都可能是下一個素熙。

是否在電影中給出答案,不過是導演的社會表達。《下一個素熙》和《殺人回憶》一樣,選擇為錯綜復雜的現實留白。素熙一步步走向水庫時,導演的鏡頭只是駐足旁觀,沒有跟上前看她怎樣赴死。電影里每個人自殺時都下著雪,被發現時雪已經落滿,就這樣在一片白茫茫中靜悄悄地死去了。沒有人知道一路上,這些自殺者的心里都想過什么。

《下一個素熙》算得上Z世代的悲歌。這代人遇上了相對穩定富足的社會大環境,卻要體驗另一種時代的荒唐。這是功績社會的時代,面對競爭的壓力和被淘汰的焦慮,人被異化成了沒有感情的工作機器,像陀螺一樣抽打自己不停空轉。

素熙實習的客服外包公司,每個部門和員工之間都有績效評比。為了不拖部門后腿,素熙必須加班加點地提升業績。而業績一旦提升上去,就再也不能下來了。與之相對的,因為是勞動市場毫無反擊能力的實習生,素熙拿不到應得的酬勞。哲學家韓炳哲在《倦怠社會》中說得沒錯:“疲憊的、抑郁的功績主體在不斷地消耗自我。在同自身的戰斗中,他因為自身而困苦不堪。”

這也是資本與技術合謀的時代。技術的加速發展,讓資本的抽象統治越來越隱蔽,共同筑起勞動剝削的牢籠。素熙的日常工作與電腦操作系統捆綁,她無法拒絕客戶的電話接二連三地打進來,剛剛被上一個客戶罵就要親昵地向下一個客戶問好。她也必須接受工作過程實時被上司監控,中途離開需要先在對話框里說明,操作不當會立馬收到劈頭蓋臉的責罵。

而不管社交媒體怎么發達,也并沒有加深人與人之間的理解,有時候反而是孤立和隔絕。素熙在尚未完成工作指標、被客戶性騷擾的情緒當口,接到的卻是最親密的朋友的短信轟炸。所以素熙在電影中經常是沉默的,就像我們生活中沉默的大多數,快樂還是痛苦只有自己在承受。

韓國統計局的調查報告顯示,自2013年起,韓國年輕人的頭號死因就是自殺。本就是個無解的社會癥結,一部電影又能給出什么答案。《下一個素熙》的可貴之處,恰恰在于它明知不可為,卻仍然用最笨拙的方式追兇。

《下一個素熙》里的兇手,是個叫做“系統性困境”的看不見摸不著的東西。它好像無處不在,它還在連環殺人。系統里很多人都是遞刀子的一環,卻可以輕而易舉地脫罪,也不認為自己有罪。

這樣的兇手當然是追不到的,警察宥真最后還是只能用自殺結案。但是《下一個素熙》做了和《殺人回憶》同樣的事,它在追問為什么不斷有人自殺、是什么讓人變得麻木,它抽絲剝繭地呈現了系統中每個人的面貌。

02.

松動的螺絲釘刺穿系統

《下一個素熙》的呈現方式,是用系統中松動的螺絲釘,刺穿整個系統的痼疾。素熙就是一顆松動的螺絲釘,換句話說,她是不容易變得麻木的人。電影把所有鮮活的色彩都給了素熙。

她甫一出場是開朗的女孩,可以穿高跟鞋在工地自顧自地跳舞,摔倒在地就站起來拍拍灰,大大咧咧地笑。她可以隨時隨地打抱不平,燒烤店的男人對她做直播的朋友惡語相向,她就直接沖上去教訓他們,被威脅也不怕。

為了實習她去買了珊瑚色的口紅,實習后基本不怎么涂了。她開始學習做系統中的螺絲釘,做著打28遍電話也要阻攔客戶取消業務的“狗屎工作”(大衛·格雷伯定義的bullshit jobs)。甚至在親耳聽到客戶失去了兒子后,她只是微微愣了一下,繼續不動聲色地重復著銷售話術。不過總歸,這顆螺絲釘還是松動的。

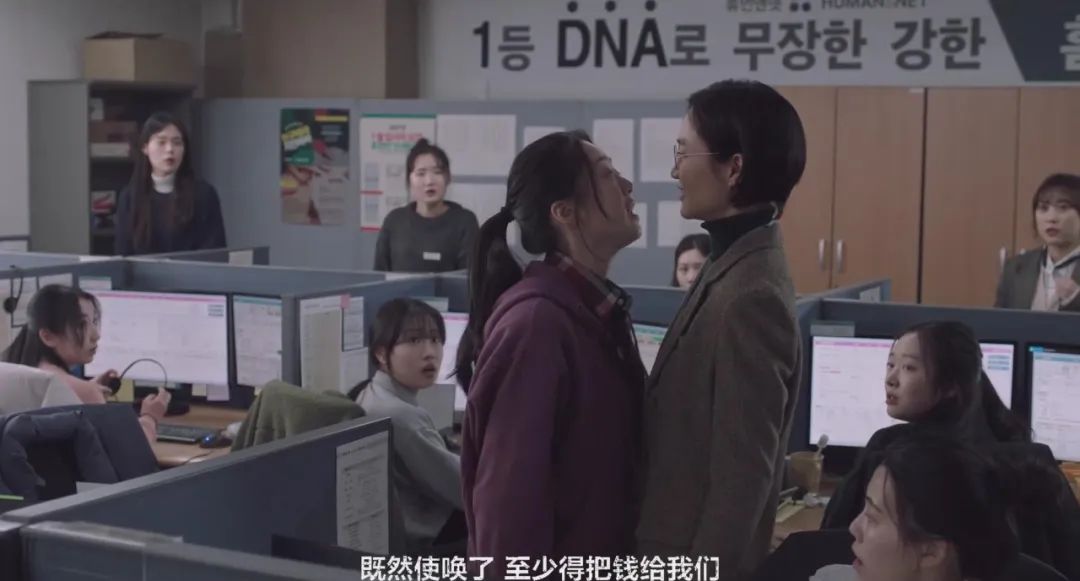

有一天,她的上司因為無法再配合公司壓榨員工,留下舉報信自殺了。公司馬上替換了新的上司,督促員工們照常干活。所有人都像無事發生一樣坐回格子間,跟客戶通話的聲音和噼里啪啦的鍵盤聲涌過來,素熙痛苦地捂住了耳朵——這是她作為螺絲釘的松動時刻,也是她內心積郁的征兆。

在這樣不停運轉的系統中,素熙成了異類。她去參加前上司的葬禮,拒絕領公司的封口費,還破天荒地給客戶辦理取消業務。她替其他任勞任怨的螺絲釘發出質問,“花錢的客戶不想用了為什么不能解約”,“為什么業績做得再好也拿不到提成”。于是她也像愧疚自殺的前上司,被系統犧牲掉,這似乎是松動的螺絲釘的必然結局。

《下一個素熙》有著非常對稱的兩段式結構,素熙自殺之后,警察宥真出場。她與素熙接觸過的人一一見面,切身體會到系統對素熙的全面絞殺。作為素熙的代言人,作為另一顆松動的螺絲釘,宥真繼續拷問系統,補全了觀眾前期的視野盲點。

剝削素熙血汗的公司自不必說,而本該為素熙提供保護的學校、教育廳、警察局和父母,竟然也全都失效了。學校為了提高學生的就業率數據,與公司聯手欺騙學生簽陰陽合同。教育廳為了和其他教育廳競爭,對學校睜只眼閉只眼。作為國家機器的警察局,也追求效率最大化,不愿在自殺案件上投入資源。

于他們而言,素熙是統計表中的異常值,是績效評定中的減分項。他們用“這就是現實”作借口,將自己應該履行的責任輕輕帶過。他們經不住宥真的質問,隨便就把責任推到了素熙身上——“那孩子好像有很多問題”,所以他們不會有負罪感。

陪在素熙身邊的父母,也沒能為她兜底。他們迫于生計,限于眼界,根本無法理解素熙的處境。素熙曾經割腕自殺未遂,從醫院回家的路上她問媽媽可不可以辭職,而媽媽裝作沒聽到。爸爸在素熙自殺后的第二天,仍然為生計奔波,知道了素熙被公司剝削的真相也只能痛哭。

研究發現,青少年的社會關系相當封閉,高度依賴學校和家庭的評價體系。當素熙已經處在生死一線,老師還在勸她不要給學校抹黑,父母還是讓她再努力努力,她的精神世界也就全線崩盤。找不到存在價值的素熙,走上了絕路。

03.

拯救下一個素熙

從系統的角度講,最可能成為下一個素熙的,是素熙的職高同學們。他們有相似的出身:已經為子女傾盡全力或者直接甩手的父母,亟待子女走上社會補貼家用的家庭。他們也在被系統反復傾軋:有的拿命做吃播被網暴,有的進工廠被老員工欺凌,有的同時做好幾份兼職。

與此同時,系統并不給他們提供退出機制。這不僅因為系統本身難以撼動,更因為系統運轉背后的資本統治邏輯。

作者陳雨桐討論過現代經濟牢籠的本質:“資本的抽象統治不以任何個人、階級或組織為基礎,其根本的來源是資本主義特定的勞動形式,它作為一種獨立、抽象、普遍的社會結構對立于并支配生活于其中的全部個體;當我們以直觀去把握它時,它呈現為無責任、無主體的自然過程,仿佛有種神秘的自然力量在幕后操縱著社會經濟生活的方方面面,卻無法追溯到任何具體的個人或組織來為這種統治形式最終負責。”

也就是說,“只要價值依然是統治性的社會規定原則,只要人類依然要依靠雇傭勞動參與商品的生產和交換,便無法逃離資本的奴役”。靠自己謀生活的人無法退出系統。素熙也許正是感受到了這一點,才會在看到一束陽光的剎那,下了自殺的決心。

既然如此,要如何拯救下一個素熙呢?導演給出了女性主義的溫柔注視:給予人關照,把人還原成人。電影前半段,素熙的死亡并非沒有挽救的縫隙。素熙自殺前,同學注意到她在冬天光腳穿著拖鞋,提議送她回家;前輩接到素熙的電話,答應過一會兒就來見她。只可惜,他們都因為忙于個人生計,沒能在關鍵時刻給予素熙陪伴。

所以導演在電影后半段,讓宥真做了他們沒來得及為素熙做的事情。也許是第一次,有人認真地了解了他們沉默的不為人知的生活。宥真寬慰他們“素熙的死不是你的錯”,告訴他們“沖動前一定要找個人說出來,對警察說也沒關系的”。

人畢竟不是真的螺絲釘,人需要更像“人”一點。這樣的時刻越多,或許就多一點生的希望。素熙在自殺前,把手機上的內容刪了個干凈,只留下她一個人跳舞的視頻。

宥真在結案時問素熙媽媽:“您知道素熙跳舞嗎?”素熙媽媽一臉茫然:“第一次聽說,我真的不知道。”于是宥真就告訴她:“她喜歡跳舞,而且跳得很好。”“如果早點知道該多好”,素熙媽媽對著素熙的遺體哭了起來。

是啊,如果早點知道,該有多好。

參考資料:

1.[???] ‘?? ??’ ??? ??, “??? ??? ?? ??? ??”| CINE21, ???

2.July Jung consoles victims of society’s structural abuse with her films | The Korea Herald, Kim Da-sol

3.困住外賣騎手的「系統」究竟為何:現代經濟牢籠及其可能 | 當代生活告解室,陳雨桐

4.社交媒體時代青少年自殺現象研究 | 鄭丹

5.犯罪故事必須要有一個兇手嗎?| 21世紀偉大電影,阿郎

撰文:布里

監制:貓爺

配圖:《下一個素熙》

轉載:請微信后臺回復“轉載”

原標題:《當一個實習生決定自殺》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司