- +1

柴念東談柴德賡的生平治學(xué)與交游

柴念東(章靜繪)

著名史學(xué)家柴德賡的長孫柴念東先生自2013年以來,一直致力于整理祖父的手稿、日記、書信等,已出版的著作有:《清代學(xué)術(shù)史講義》《史籍舉要》(修訂本)、《史學(xué)叢考》(增訂本)、《新五代史》(點(diǎn)校本)、《書目答問補(bǔ)正》(批注本)、《柴德賡來往書信》《青峰學(xué)志》《宋遼金史講義資治通鑒介紹》等十余種。最近他出版了《瓣香終不負(fù)此生——柴德賡圖志》一書,收錄了柴德賡相關(guān)的檔案、文獻(xiàn)、筆記、背景圖片和照片五百余張,以圖片形式介紹了柴德賡的一生。在接受《上海書評(píng)》專訪時(shí),柴念東談到了祖父的生平主要經(jīng)歷和他交游的師友。

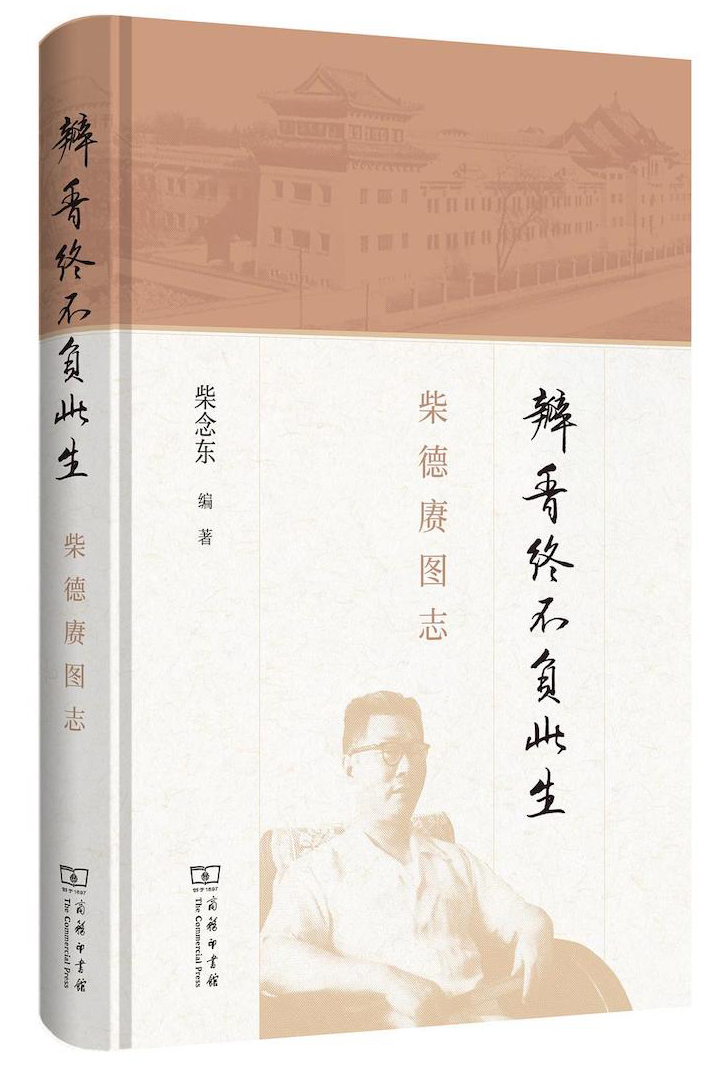

《瓣香終不負(fù)此生——柴德賡圖志》,柴念東編著,商務(wù)印書館2023年3月出版,240頁,168.00元

能請(qǐng)您談?wù)劇栋晗憬K不負(fù)此生——柴德賡圖志》這本書的寫作緣起嗎?

柴念東:之前我一直忙于《柴德賡全集》的編纂,其實(shí)并沒有編寫圖志的計(jì)劃。2020年底,蘇州大學(xué)的朱從兵教授看了全集目錄,提了不少選題建議,其中有一條就說到,圖志很重要,如果家里收藏老照片的數(shù)量足夠的話,可以考慮結(jié)集成冊(cè)。2021年,蘇大開了一個(gè)關(guān)于《柴德賡全集》的工作會(huì)議,從那時(shí)起,我就計(jì)劃編寫這本《柴德賡圖志》了。柴德賡先生的老師陳垣先生(字援庵,我們習(xí)慣稱他為陳援老)有《陳垣圖傳》,陳援老的學(xué)生、柴先生的好友啟功先生有《啟功圖傳》。這兩部圖傳都對(duì)我起到了參考作用,不過,與《啟功圖傳》這種口述歷史搭配個(gè)人圖片的體例不同,我編寫《柴德賡圖志》,是根據(jù)柴先生經(jīng)歷,將他獨(dú)家收藏的一千多張照片,外加柴先生一些檔案資料的照片,分門別類排列,盡量做得精致一些,凸顯設(shè)計(jì)感。柴先生的一大特點(diǎn)是留下的檔案資料很全,比如說他工作以后的聘書現(xiàn)在都藏在蘇州大學(xué)博物館,大概有二十多份,不管是在中學(xué)還是大學(xué)任教的聘書都在。他本人也注重保存照片,大部分照片背面他都留有字跡,說明這張照片的情況。因?yàn)橘Y料齊全,所以留給我編寫圖志的空間也很大。柴先生去過的地方,大部分我也都實(shí)地考察過,為編寫圖志找找實(shí)證。總的想法是,盡力把這本書做得好一點(diǎn)。

這一千來張獨(dú)家照片,是怎么保存下來的?

柴念東:這些都是家里老相冊(cè)里的照片,從1950年起,就由我的奶奶陳璧子收集整理了。她說這本老相冊(cè)是從柴、陳兩家的上一代人開始,一直到我這一代,每個(gè)時(shí)期都有照片,每一個(gè)人在相冊(cè)中也都有一個(gè)單頁,例如柴先生的幾個(gè)兒子的照片就有一個(gè)單頁,像我也有一個(gè)單頁。當(dāng)然,后來也丟失了一些照片。還有一部分照片是陳援老送他的,背后大多數(shù)都有字,其中絕大部分其實(shí)都是陳援老的學(xué)術(shù)助手劉乃和寫的,極個(gè)別的是陳援老自己寫的,圖志里收了一張他送給我奶奶的照片,背后的字就是他的親筆,因?yàn)樗貏e喜愛我奶奶。柴先生日記里還有記載,陳援老曾經(jīng)正式提出將我奶奶認(rèn)作干女兒,而且上世紀(jì)六十年代病重時(shí),他在醫(yī)院里又提了一次,說明他對(duì)此事看得很重。

之前讀柴德賡先生的著作,有一個(gè)非常深刻的印象:他對(duì)老師陳垣先生的治學(xué)方法乃至文風(fēng)都心摹手追,學(xué)得非常到位。很可惜,他在六十二歲這個(gè)史學(xué)家的“黃金年齡”就不幸去世了。對(duì)此,您在書中也提到了,要公允評(píng)價(jià)柴德賡先生,需要把他和同時(shí)代的史學(xué)家在同一年齡段進(jìn)行比較。那么,從柴先生對(duì)陳垣治學(xué)風(fēng)格的繼承和發(fā)揚(yáng)方面,以及他與同時(shí)代人的史學(xué)功底的比較方面,我們今天應(yīng)該怎么評(píng)價(jià)他呢?

柴念東:他對(duì)自己的學(xué)術(shù)成果有一個(gè)總結(jié),“文革”時(shí)批判修正主義教育路線,讓他寫交代材料,他做了一個(gè)排序,說自己下功夫最多的是宋史,其次是清代學(xué)術(shù)史,再次是明清之際的通史——他喜歡南明史,之后就是通鑒學(xué)、目錄學(xué)之類。但是他在宋史上沒有取得什么成果,就是1941年寫過一篇《宋宦官參預(yù)軍事考》。曾經(jīng)有人提到,柴先生上一代的學(xué)人各有分工,陳援老研究五代史,對(duì)宋以后的歷史很熟悉,陳寅恪研究魏晉南北史,王國維研究先秦史,而陳援老的兒子陳樂素是宋史大家,可能來自父親的有意安排。其實(shí)柴先生對(duì)宋史是非常熟悉的。1961年9 月1 日,《光明日?qǐng)?bào)》發(fā)表錢仲聯(lián)寫的《關(guān)于陸游和陸秀夫的新材料——〈會(huì)稽陸氏族譜〉讀后記》一文,此文根據(jù)新發(fā)現(xiàn)的《會(huì)稽陸氏族譜》得出結(jié)論:陸游是陸秀夫的曾祖父。柴先生大概用了一周查找相關(guān)資料,寫成《陸秀夫是否為放翁曾孫?》一文,于1961年9 月15日在《光明日?qǐng)?bào)》上發(fā)表,對(duì)錢仲聯(lián)提出質(zhì)疑。他通過嚴(yán)密考證,發(fā)現(xiàn)《會(huì)稽陸氏族譜》把陸放翁和陸秀夫扯到一起,純屬牽強(qiáng)附會(huì)。有意思的是,當(dāng)時(shí)錢仲聯(lián)跟柴先生住在同一個(gè)院子,其實(shí)靠得很近,僅有一箭距離,但是彼此并無討論,只是各自埋頭寫文章。柴先生將此文寄到光明日?qǐng)?bào)社的同時(shí),也寄給陳援老一份,陳援老當(dāng)然是認(rèn)可的,大加稱贊,只是錢仲聯(lián)對(duì)這篇文章并不服氣,柴先生還在日記里留下了譏諷的一筆。

2007年柴先生誕辰一百周年紀(jì)念活動(dòng),出了一本《百年青峰》,我們家人本來以為對(duì)柴先生的紀(jì)念到這里就告一段落了。沒想到商務(wù)印書館的丁波先生隨后找到了我姑姑柴令文,詢問家里還有沒有柴先生的未刊著作。他是研究中國史學(xué)史的,我拿出一箱柴先生的手稿給他,他高興壞了,馬上從中抽出清代學(xué)術(shù)史這部手稿,找人整理,從2009年到2013年,做了四年,最終以《清代學(xué)術(shù)史講義》之名出版。這部手稿是柴先生上世紀(jì)四十年代在輔仁大學(xué)曾講授“清代學(xué)術(shù)思想史”的講義,他對(duì)清代的學(xué)術(shù)淵源和各家掌故如數(shù)家珍。柴先生的學(xué)生金家瑞(曾在中國史學(xué)會(huì)研究室擔(dān)任翦伯贊的助手)說,柴先生對(duì)清代學(xué)術(shù)史可謂“爛熟”,什么問題都問不倒他。柴先生講“清代學(xué)術(shù)思想史”是按陳援老“中國史學(xué)名著評(píng)論”的路子來的,先介紹書的情況,再介紹作者的情況,最后點(diǎn)評(píng)優(yōu)缺點(diǎn)。陳門師生之間有一個(gè)習(xí)慣,陳援老寫了什么東西,會(huì)拿給柴先生看,請(qǐng)他提意見,哪怕找出一個(gè)錯(cuò)字來,就要請(qǐng)客吃飯;反過來,柴先生不管在哪里發(fā)表文章,也要先給陳援老看。柴先生上世紀(jì)五十年代離開北師大后,陳援老對(duì)他有要求:一年兩萬字的文章要寫一篇,幾千字的文章要寫幾篇。他的文章拿給陳援老看之前,自己也反復(fù)推敲。他有一篇文章,我有三份手稿——同一篇文章,他是寫了又改,改了又寫。他對(duì)陳援老的學(xué)術(shù)可謂亦步亦趨。陳智超在某篇文章里就說過,祖父陳垣最喜歡柴德賡,就算別人說他不好,也根本不往心里去。柴先生的學(xué)生、北京師范大學(xué)歷史系的劉家和教授也評(píng)價(jià)說:

陳老的弟子“陳門四翰林”中,唯柴先生繼承了衣缽。我不是說其他弟子水平不夠,他們都各有所長,但在繼承陳老學(xué)問方面,柴先生無人可比。從柴先生早年著作《明季留都防亂諸人事跡考上》就可以看到是承襲陳老《元西域人華化考》治學(xué)路子,后經(jīng)陳老推薦刊登在北平師范大學(xué)《史學(xué)叢刊》創(chuàng)刊號(hào)上(1931年),時(shí)柴先生僅為大學(xué)二年學(xué)生。柴先生只寫了一個(gè)“上篇”,現(xiàn)在誰能續(xù)寫一個(gè)“下篇”,放到陳老著作面前?我是沒有這個(gè)能力和精力了。

在柴德賡先生早期著作中,“三考”是繼承陳援庵先生衣缽的典范,即劉家和教授提到的《明季留都防亂諸人事跡考上》以及《宋宦官參預(yù)軍事考》和《〈鮚埼亭集〉謝三賓考》。其中,《〈鮚埼亭集〉謝三賓考》是柴德賡先生一生中舉足輕重的著作,獲國民政府教育部1945年度最高獎(jiǎng)勵(lì)。

陳垣與柴劉兩家人合影,前排左起:柴令文(柴德賡女)、柴邦衡(柴德賡次子)、柴君衡(柴德賡三子);后排左起劉乃和(時(shí)為輔仁大學(xué)歷史研究所研究生)、陳璧子、陳垣、柴德賡、劉乃崇(時(shí)為輔仁大學(xué)國文系學(xué)生)。

1949年之后,柴先生一方面積極擁護(hù)新中國,一方面又顯得較為消沉,長時(shí)間不寫文章。這種矛盾現(xiàn)象,能請(qǐng)您談?wù)剢幔?/span>

柴念東:這與柴先生的具體遭遇有關(guān)。他年輕時(shí)也是熱血青年,1927年時(shí)還特意從杭州跑到上海去參加抵制日貨運(yùn)動(dòng),后來發(fā)覺國民黨對(duì)日本方面卑躬屈膝,一腔熱血也就冷了下來。抗戰(zhàn)時(shí)期,因?yàn)閭餮詽h奸曹汝霖要做輔仁大學(xué)的董事長,他憤而離開北平。我奶奶陳璧子的大哥陳伯君那時(shí)是洛陽第一戰(zhàn)區(qū)司令部的機(jī)要室主任,柴先生通過陳伯君,為自己謀得國民政府教育部在洛陽辦的進(jìn)修班的一個(gè)語文歷史教師的位置,又設(shè)法弄了一個(gè)第一戰(zhàn)區(qū)司令部的秘書的兼職。當(dāng)時(shí)國民黨在河南的軍隊(duì)有三十萬(據(jù)柴先生詩稿所記,現(xiàn)在的資料顯示實(shí)為五十萬)之多,卻打不過十五萬日軍,讓他深感國民黨的腐敗無能。同時(shí),他受我奶奶陳璧子的影響也很深。她是湖南湘潭人,十幾歲就在湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所見過毛澤東,很早就參加了婦女解放運(yùn)動(dòng),馬日事變后遭到國民政府的通緝,改名陳璧子逃跑,可以說是一個(gè)地地道道的老革命。柴先生和我奶奶屬于自由戀愛,他在北京讀完大學(xué)后先去了杭州,與當(dāng)時(shí)還在讀高中的我奶奶定下終身大事,等到回家之后,發(fā)現(xiàn)父母給自己指定了一個(gè)妻子,于是他一等拜完天地,連洞房都不入,就趁著深夜逃跑了。一方面,柴先生目睹國民黨的腐敗無能,從抗戰(zhàn)時(shí)的一敗涂地到抗戰(zhàn)后推出的剝削民眾的金圓券政策,另一方面又受到我奶奶傳播的革命思想的影響,對(duì)新中國是積極擁護(hù)的。

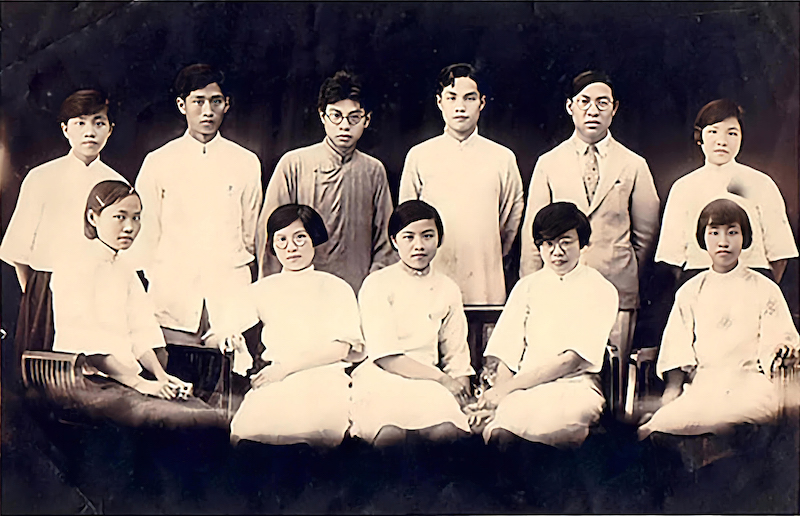

1929年杭州學(xué)聯(lián)同學(xué)合影,后排左一陳璧子,左三柴德賡。

后來發(fā)生的一系列事情,完全出乎柴先生的意料。他在學(xué)術(shù)上受到了巨大沖擊,自己所推崇的陳援老那套治學(xué)方法被當(dāng)作“資產(chǎn)階級(jí)史學(xué)”的“繁瑣考證”加以批判,得意之作《〈鮚埼亭集〉謝三賓考》也受到指責(zé)。從1948年到1962年,他再也沒寫過文章。而他的親人也遭到政治運(yùn)動(dòng)波及。1951年2月,他參加了北京教授土改參觀團(tuán),一共是六十三個(gè)人,分成三個(gè)組,他是中南組,去了湖南的衡陽和長沙,組里共有十八個(gè)人,組長是研究明清史的鄭天挺先生。上世紀(jì)三十年代柴先生就認(rèn)識(shí)鄭天挺了,因?yàn)樗碴P(guān)注明清史,兩個(gè)人在學(xué)術(shù)上常有來往。土改對(duì)他而言,就是一個(gè)活生生的“社會(huì)課堂”,他留下了非常詳細(xì)的記載,共有兩份,一份筆記,一份日記,前后有十萬字,感觸極深。

1951年2月8日,陳垣等歡送輔仁大學(xué)教授土改參觀團(tuán)團(tuán)員,下午出發(fā)前在輔仁大學(xué)合影,左起:葉蒼岑,柴德賡,陳垣,張重一。

之所以感觸這么深,與柴先生哥哥的遭遇有關(guān)。柴先生祖父是大地主,到了他父親這一輩,兄弟打官司鬧分家,弄得很不和睦,他父親留下了一座祖宅,房子很不錯(cuò),八十年代我還去過,當(dāng)時(shí)挺完整的,現(xiàn)在都已拆光了。柴先生的父親有三個(gè)兒子,大兒子柴德誠比柴先生大十歲,二兒子在柴先生出生的那天去世了,也就是說,柴先生只有這么一位大哥。1936年柴先生的父親去世,留給柴先生的遺產(chǎn)是六畝地,給了他那個(gè)奉父母之命成婚的“原配”,柴先生的大哥則擁有幾十畝地,到了1949年5月解放的時(shí)候,論成分被劃為大地主,遭到逮捕。1950年,柴先生的大哥給釋放出來,他隨即逃到上海,之后又去了北京,想要投奔已經(jīng)做了教授的弟弟。柴先生日記里記載,他好好教育了一頓大哥,勸他老老實(shí)實(shí)服從政府的安排,還帶他看《劉胡蘭》之類電影,以便思想上更好地接受改造。大哥聽了柴先生的話,返回老家,結(jié)果一回去就被重新逮捕,說他故意逃避土改,一直關(guān)押著。柴先生參觀土改期間,日記里提到大哥,說他剝削農(nóng)民,令人嫌惡,等他土改回來以后,收到老家寄來的信,說大哥被槍斃了。1951年5月31日他的日記非常簡單,就一句話:“得家書,5.17事。”此外,一個(gè)字都不忍多寫。

大環(huán)境給柴先生帶來巨大創(chuàng)傷,而他在北師大任歷史學(xué)系系主任的小環(huán)境也不太愉快。1952年,在知識(shí)分子思想改造運(yùn)動(dòng)中,輔仁大學(xué)有人借機(jī)對(duì)他發(fā)泄私憤,圖謀報(bào)復(fù),不僅說他不學(xué)無術(shù),還將他和陳援老及劉乃和的關(guān)系,說成是搞宗派小集團(tuán),說他離開陳校長將一事無成。從他的日記中可以看出,當(dāng)時(shí)的他極端痛苦,對(duì)老師被自己牽連深感內(nèi)疚,想要離開北京,換個(gè)環(huán)境。在民進(jìn)中央的一次會(huì)議上,時(shí)任江蘇省教育廳長的吳貽芳女士邀請(qǐng)他到江蘇去工作,介紹說當(dāng)時(shí)江蘇省屬大學(xué)尚無歷史系,希望他來創(chuàng)建,同時(shí),還請(qǐng)他協(xié)助籌建江蘇省民進(jìn)組織。有意思的是,聽說柴先生正在收集辛亥革命史料,吳貽芳還向他提出,江蘇省的相關(guān)史料非常豐富,而且保存完好,都在南京檔案館。于是,1955年夏,他離開北京,去了江蘇師范學(xué)院,開始了他在蘇州的學(xué)術(shù)生涯。也多虧了吳貽芳的保護(hù),1957年“大鳴大放”的時(shí)候,一貫積極擁護(hù)中央的柴先生才沒有被劃為右派。不過,批判是免不了的。看他的日記,兩個(gè)月內(nèi)開了二十次對(duì)他的批判會(huì),每次會(huì)議他都留下了詳細(xì)的記錄。他自己對(duì)思想改造其實(shí)并不抵觸,是愿意接受的,但是整個(gè)改造過程對(duì)他而言又是極為痛苦的,從他的記錄里就能看出來。

到了蘇州之后,柴先生做出了哪些學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)?

柴念東:柴先生熟悉清代學(xué)術(shù)史,1955年去了江蘇師院之后,覺得明清之際蘇州的手工業(yè)特別發(fā)達(dá),一定會(huì)留下相關(guān)的文物記載。當(dāng)時(shí)江蘇師院有一位紀(jì)庸教授,是紀(jì)曉嵐后人,筆名“紀(jì)果庵”,由于歷史問題而長期不得志,柴先生來了以后,兩人有共同的學(xué)術(shù)話題,經(jīng)常來往。紀(jì)庸提示柴先生說,清道光年間的蘇州學(xué)者顧震在其著作《吳門表隱》中記載,玄妙觀機(jī)房殿中有塊清朝雍正十二年立的《永禁機(jī)匠叫歇碑》。柴先生專程到玄妙觀訪碑,最終在機(jī)房殿南墻腳,找到了一塊上半部分已被涂抹得一塌糊涂的石碑,一番擦洗辨認(rèn),正是他所要找的叫歇碑。這個(gè)成果經(jīng)他發(fā)現(xiàn)之后,在北京引起轟動(dòng),中國人民大學(xué)歷史系主任尚鉞教授后來特地到蘇州來訪碑,還把柴先生的信札和叫歇碑拓片都收入專著《中國資本主義關(guān)系發(fā)生及演變的初步研究》的附錄里。

1955年柴先生剛到蘇州時(shí),江蘇師院歷史系就開始招生了,當(dāng)時(shí)人數(shù)還不多,到了第二年,就招了一百二十人,學(xué)生現(xiàn)在還有一多半健在,都是八九十歲的耄耋老人了。據(jù)這些學(xué)生回憶,柴先生講課非常精彩,他每次寫完板書,課間學(xué)生都不舍得擦去,紛紛模仿他的字跡。而且,柴先生到了蘇州,一個(gè)重要的效應(yīng),就是可以吸引北京的知名人物前來講課,為地方院校帶來了寶貴的資源。尚鉞、許廣平、韓儒林、鄧拓、翦伯贊、鄧廣銘等人都來過,并給歷史系、中文系作演講;當(dāng)時(shí)已是北京市副市長的吳晗也來過,按照行政級(jí)別,理應(yīng)由江蘇省的副省長接待,結(jié)果吳晗沒打招呼,自己就來了,而且明確表示,不為公事,就為看柴先生而來。1962年,華東師范大學(xué)的吳澤到江蘇師院來,請(qǐng)柴先生去華師大講陳援老。后來陳智超把講稿整理了,叫《陳垣先生的學(xué)識(shí)》。柴先生如何去的華東師大、具體怎么講的,他的日記里都記得很詳細(xì),他一共講了兩次,一次三個(gè)小時(shí),內(nèi)容應(yīng)該比公開見到的講稿更豐富一些。因?yàn)橹v座消息見了報(bào),包括南大、南開在內(nèi)的不少學(xué)校都來請(qǐng)柴先生講課。能夠參加學(xué)術(shù)活動(dòng),讓柴先生覺得漸漸找到了狀態(tài)。1962年,他應(yīng)翦伯贊之邀,到北京編寫教材。1963年,他在北大講了一年課,1963級(jí)北大歷史學(xué)系學(xué)生送給他兩本相冊(cè)留念,每一個(gè)學(xué)生的照片底下都注明了名字、年齡和籍貫,特別精致,現(xiàn)由蘇州市檔案館收藏。

可惜的是,柴先生在蘇州一直沒寫文章。等他去了北京之后才重新開始寫文章,1962年至1965年,四年間他寫了十幾篇文章,按他自己的說法,那都是吃老底子,以新史觀來寫舊文章。其中就有關(guān)于清代學(xué)術(shù)史的“三論”,即《章實(shí)齋與汪容甫》《試論章學(xué)誠的學(xué)術(shù)思想》和《王鳴盛和他的〈十七史商榷〉》。看柴先生的日記,他是有規(guī)劃的,關(guān)于章學(xué)誠(實(shí)齋),實(shí)際上他準(zhǔn)備寫三篇文章,《章實(shí)齋與汪容甫》只是其中一篇,還想寫一篇章學(xué)誠與趙翼(甌北)、一篇章學(xué)誠與錢大昕(竹汀),結(jié)果最終只寫出了一篇。

從《柴德賡圖志》中,我第一次知道柴先生的書法造詣竟是如此深厚,能否請(qǐng)您談?wù)勊膶W(xué)書經(jīng)歷?

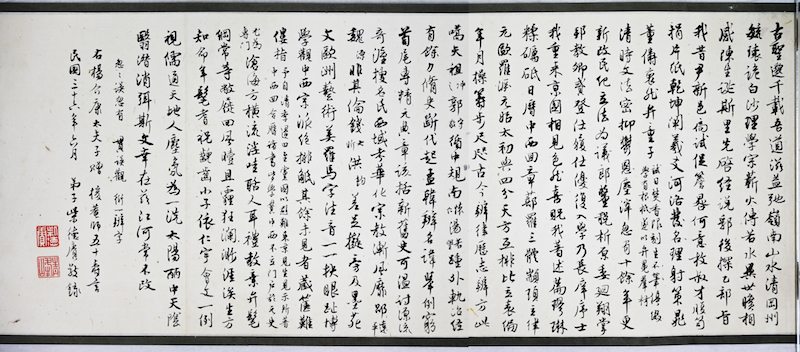

柴念東:柴先生從小就喜歡書法。他最早在諸暨讀私塾,家里給他找了一個(gè)先生叫陳榜良,他在日記里還提到過這位陳先生。陳寫二王,所以柴先生學(xué)書是從二王開始。我十來歲的時(shí)候,應(yīng)該是1965年,還就寫字這件事情問過他。當(dāng)時(shí)他在家里寫毛筆字,我問他在寫什么,他說自己正在臨寫歐體字,我還以為這個(gè)“歐”是歐陽修,因?yàn)椴裣壬?dāng)時(shí)正在校勘《新五代史》,我天天跟著他,已經(jīng)知道了歐陽修的名字,但還不知道歐陽詢。從他字里也能看到歐體的面貌。他早年在北師大讀書時(shí)的字我看過,雖然一筆一筆寫得很認(rèn)真,但是并不太好。1936年時(shí),曾任浙江圖書館館長的張宗祥在北京圖書館工作過一段時(shí)間,與柴先生住得很近,《張宗祥年譜》沒有提及,只說到他住在銀閘胡同,柴先生也住在那里。張宗祥是書法大家,柴先生認(rèn)識(shí)他之后,在書法上獲得了不少指點(diǎn),他給柴先生寫過一個(gè)條幅,現(xiàn)在藏在蘇大博物館,圖志里也收了。到了抗戰(zhàn)后期,魏建功、臺(tái)靜農(nóng)、李霽野三人聯(lián)名署信,邀他入川,到位于四川江津白沙鎮(zhèn)的國立女子師范學(xué)院任教。他與曾任輔仁大學(xué)文學(xué)院院長的沈兼士過從甚密,還寫過一篇文章《我所知道的沈兼士先生》記述兩人的友情,但是與沈尹默此前來往不多。沈兼士與沈尹默在重慶是鄰居,柴先生每年會(huì)去重慶與他們見上兩三次面,每次都會(huì)談及書法,常常當(dāng)場(chǎng)揮毫潑墨。柴先生說,有一次,沈尹默、沈兼士、魏建功還有他自己,四個(gè)人同時(shí)寫字,用不同的筆。受到沈尹默的影響,柴先生的字有了很大的長進(jìn)——這是臺(tái)靜農(nóng)的評(píng)價(jià)。抗戰(zhàn)勝利之后,臺(tái)靜農(nóng)與柴先生在白沙分別,臺(tái)先生去了臺(tái)灣,柴先生回了北平,兩人時(shí)有通信。臺(tái)靜農(nóng)曾在一封信中專門提到,青峰兄你的字怎么突然大進(jìn),大意如此。柴先生晚年的書風(fēng)取董其昌一路,其中就能看到沈尹默的影響。

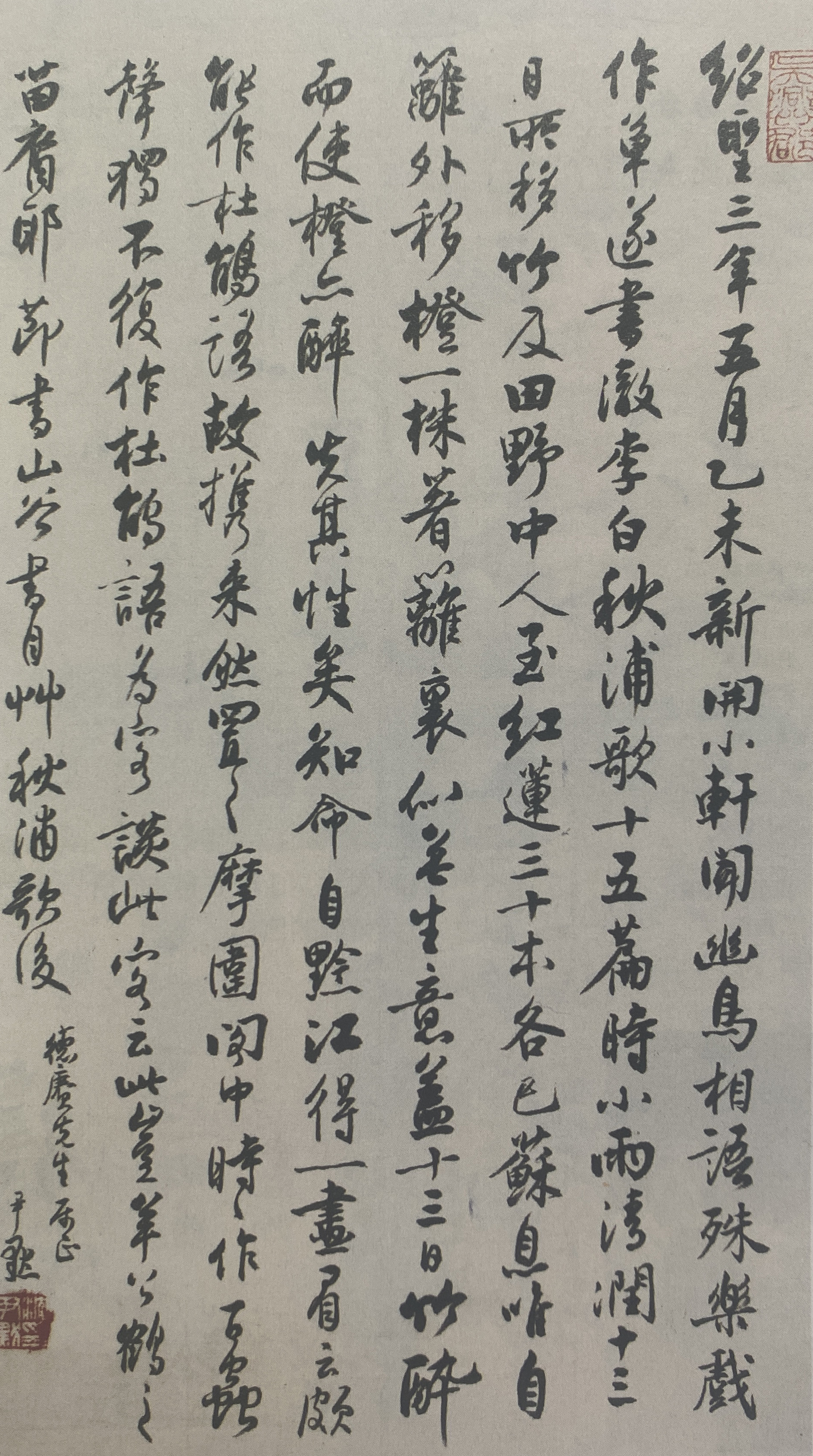

沈尹默贈(zèng)柴德賡的立軸

柴德賡書作

《百年青峰》中匯聚的柴先生師友的墨跡都十分精彩,令人驚嘆,不禁讓我想起黃裳先生的《珠還記幸》。柴先生是怎么搜集這些墨跡的?

柴念東:他備有一個(gè)冊(cè)頁,但凡有機(jī)會(huì),就請(qǐng)師友留下墨寶,這就是后來的《青峰草堂師友墨緣》,其中只有兩個(gè)是他的學(xué)生——?jiǎng)⒛撕团c史樹青(他日記里特別提到,《師友墨緣》最后一頁讓史樹青寫),其他都是柴先生的師友,他平時(shí)一直很留心搜集師友的墨跡。當(dāng)然,能夠留下墨跡的人,也是經(jīng)過柴先生精心選擇的,要是書法水平不那么高,他也不會(huì)開口請(qǐng)人家寫字。舉個(gè)例子,柴先生與翦伯贊的關(guān)系很好,《師友墨緣》的冊(cè)頁他曾經(jīng)拿到過北京,翦伯贊也曾經(jīng)到過蘇州,可是柴先生就從來沒有拿出冊(cè)頁來請(qǐng)翦伯贊寫字。我想,這可能是因?yàn)轸宀澋淖譀]有那么美吧。

讀罷《青峰草堂墨緣》,給我兩個(gè)突出的感受:一個(gè)感受是柴先生的人緣特別好,所以他能收集到這么多師友的墨跡,另一個(gè)感受是,柴先生的心思非常細(xì)密,對(duì)資料的保存極為講究。

柴念東:關(guān)于交游,就連陳援老都對(duì)柴先生這個(gè)學(xué)生表示過羨慕,他曾經(jīng)對(duì)柴先生說過一句話,大意是:我是你的老師,怎么你認(rèn)識(shí)的人這么多,比我這個(gè)老師還要多得多。他給柴先生的冊(cè)頁題字,也表達(dá)了相同的意思。

我整理柴先生的日記,能從中看出來,他在日常生活中對(duì)每一個(gè)人都十分關(guān)注,即便一個(gè)普普通通的人,甚至一生就見過一次,他都很關(guān)注這個(gè)人的情況。舉個(gè)例子,柴先生的女兒,也就是我的姑姑,1958年夏天從北師大畢業(yè),分配到安徽一個(gè)小縣城里教書,1958年年底他去南京開會(huì),順道去看我姑姑,當(dāng)時(shí)為了趕上過江的輪渡,他和一位工人合租了一輛三輪車,相當(dāng)于今天的“拼車”。一會(huì)兒工夫,他就問出來這位工人叫什么名字、在哪里上班,然后詳細(xì)地記在日記里。對(duì)任何一個(gè)人際交往的細(xì)節(jié),他都很留心。

從柴先生留下的資料來看,他原來在史學(xué)界的交游主要與陳援老有關(guān),例如陳援老的學(xué)生,解放后成立了中國史學(xué)會(huì),柴先生是最早加入的會(huì)員,他的交際圈也隨之迅速擴(kuò)大了。他在日記里記載,史學(xué)會(huì)成立的時(shí)候,有中國古代史所,郭沫若任所長,有中國近代史所,范文瀾任所長,其實(shí)當(dāng)時(shí)有個(gè)中國古代史二所,是給人在廣州的陳寅恪預(yù)備的,開會(huì)時(shí)沒宣布,陳援老還提了意見:中國歷史有頭有尾,怎么沒有中間那一段呢?當(dāng)然,陳寅恪后來沒有北上,是陳援老當(dāng)了二所所長。對(duì)這些自己參加的會(huì)議,柴先生的記載都很詳細(xì),比如某天開會(huì)來了新人,他肯定會(huì)記下一筆。他寫日記是那種老派的寫法,大家一起吃了一頓飯,吃什么菜他可能不怎么記,至于桌上都有誰,他會(huì)記得清清楚楚。

當(dāng)時(shí)有“陳門四翰林”之說,也就是柴德賡先生和余遜先生、啟功先生、周祖謨先生,關(guān)于四翰林,能不能請(qǐng)您談?wù)劊?/span>

柴念東:先從余遜說起。余遜是北大畢業(yè)生,他在北大上學(xué)的時(shí)候,陳援老講中國史學(xué)名著評(píng)論,余遜記了很詳細(xì)的筆記,可惜原筆記現(xiàn)已不存,但抄稿保存了下來,2022年由上海人民出版社整理出版。陳援老覺得這學(xué)生程度不錯(cuò),跟他聊天,知道他是當(dāng)時(shí)正在北師大任講師的余嘉錫先生的兒子。所以,四翰林中,余遜是最早認(rèn)識(shí)陳援老的。柴先生是1929年考上北師大的,陳援老當(dāng)時(shí)是北師大的教授,也教中國史學(xué)名著評(píng)論。陳援老第一個(gè)學(xué)期有個(gè)批語,四個(gè)學(xué)生的作業(yè)最好,“柴生為第一”,陳智超的書里載有陳援老的批語。1931年,啟功認(rèn)識(shí)陳援老。他的曾祖父是傅增湘的老師,傅增湘跟陳援老都在國民政府教育部做過次長,而且北平圖書館,傅增湘是館長,陳援老是副館長,兩人同事過兩次,關(guān)系很密切。啟功父親去世很早,傅增湘就把啟功托付給了陳援老照顧。周祖謨是1937年認(rèn)識(shí)的陳援老。他本來是趙元任的學(xué)生,到了1937年,抗戰(zhàn)爆發(fā),他回不了南京了,被迫留在北平,想到輔仁找份教國文的差事。他是研究生畢業(yè),陳援老要求他先在輔仁中學(xué)教一年國文,然后才能到本院教書。柴先生也是這樣,先在輔仁中學(xué)教了一年書,后來才進(jìn)了輔仁大學(xué)史學(xué)系。其實(shí)陳援老學(xué)生不止這四位,牟潤孫、臺(tái)靜農(nóng),都是他的學(xué)生,當(dāng)時(shí)剛剛展露才華,意氣風(fēng)發(fā),只是抗戰(zhàn)以后,大家基本都走光了,就剩了他們四個(gè)。陳援老專門為歷史系學(xué)生開了大一國文,意思是說,想學(xué)好歷史,先得把古文學(xué)好,他讓這四個(gè)人都教大一國文,所以他們來往比較密切。

關(guān)于“四翰林”的來歷,啟功說不知道是誰傳出來的,柴先生的“文革”檢查有篇《我和沈兼士的關(guān)系》,其中談到是沈兼士提出了這個(gè)說法:這四個(gè)人天天跟著陳援老,是陳門的南書房行走,“四翰林”。實(shí)際上,其中兩個(gè)是學(xué)國文的,兩個(gè)是學(xué)史學(xué)的,作為學(xué)生來講,陳援老肯定一視同仁,但是他更親近的是柴先生和啟功,有什么事會(huì)找他們多一點(diǎn)。這可能與柴先生做學(xué)問能夠繼承陳援老衣缽有關(guān),他是完全按照陳援老的路子走的。當(dāng)然,五十年代余遜患上了半身不遂,與陳援老的來往也少了。說到這里,還有一事可以一提,啟功當(dāng)年在口述自傳里說,柴先生的書直接取自陳援老的講義,這應(yīng)該是他聽劉乃和說的。陳智超對(duì)此作了澄清,陳援老上課時(shí)并無講義,手拿一紙?zhí)峋V即可開講。柴先生繼承陳援老的治學(xué)方法,但是自有他的發(fā)揮,不會(huì)抄襲老師的講義。

我奶奶有個(gè)弟弟,娶了余嘉錫先生的二女兒,余家就與陳家結(jié)下了姻親,而周祖謨?nèi)⒘擞嘞壬拇笈畠海芗液陀嗉乙彩且鲇H。所以,我們?nèi)叶加辛擞H戚關(guān)系。印象特別深的是,有一次周祖謨來我們家,提著一條大鯰魚,當(dāng)時(shí)他從北大要到我們家坐公交車得一個(gè)多小時(shí),上午他就出了門,中午到了,還沒吃飯,一看已經(jīng)過了十二點(diǎn)了,就坐在馬路邊上等著,直到兩點(diǎn)才上樓,他說,“嫂要睡午覺,我就不上來了”——他管我奶奶叫“嫂”,就一個(gè)字。柴先生帶我去過很多次啟功家,印象最深的是1965年的12月31號(hào),為什么我能記住那一天,是因?yàn)橼s上跨年,從他們家出來就晚上十一點(diǎn)了,正好看見一輛車,亮著燈,車上有個(gè)牌子,寫著七個(gè)字“末班車,招手停車”。后來我再也沒有見過這樣的車。啟功更多的是上我們家來,和柴先生兩個(gè)人在那兒寫字,那時(shí)候我年紀(jì)很小,也不怎么關(guān)心,最大的感想就是:啟功真的是一個(gè)很和藹的人。

1943年,周祖謨與余淑宜(余嘉錫長女)結(jié)為伉儷,合影于輔仁神甫花園,左起:周祖謨,余淑宜,陳璧子,柴德賡。

1957年2月,柴德賡、啟功、陳璧子,蘇州合影。

能否請(qǐng)您談?wù)劜竦沦s先生的藏書?

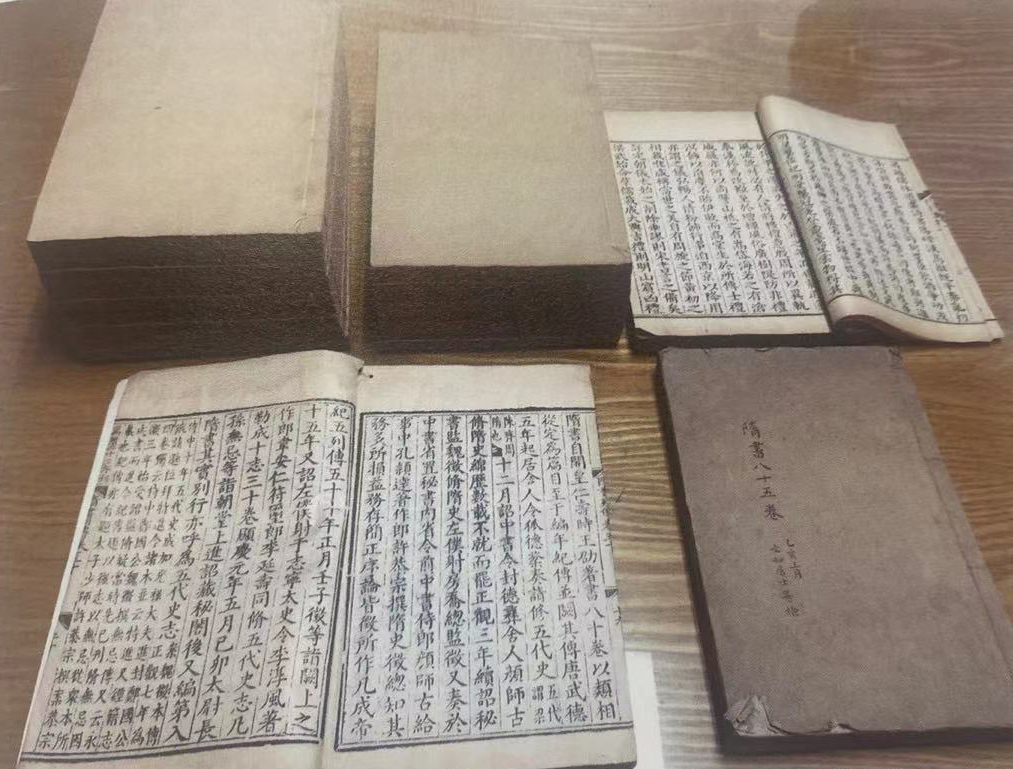

柴念東:柴先生的線裝書,買的都是最便宜的本子,因?yàn)樗J(rèn)為,便宜的本子可以隨便往上寫批注,好的本子不舍得寫。他的收藏中僅有一套明版書——《隋書》,這是鄧之誠先生贈(zèng)送的,現(xiàn)已捐贈(zèng)給蘇州大學(xué)博物館。柴先生一次性購買的最大批量的書是涵芬樓版《四部叢刊》,計(jì)兩千兩百余冊(cè)。其中并不包括史部,因?yàn)榇饲八呀?jīng)購買過同文本《二十四史》,那么他怎么舍得花重金買下《四部叢刊》呢?1946年12月國民政府教育部公布第五屆“著作發(fā)明獎(jiǎng)勵(lì)”,柴先生《〈鮚埼亭集〉謝三賓考》獲得二等獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)空缺),得了獎(jiǎng)金四十萬元。柴先生決定用這筆獎(jiǎng)金購置一套心儀很久的《四部叢刊》,整套書正好裝滿兩個(gè)書柜。1955年柴先生從北師大到江蘇師院,由于走時(shí)倉促,未能將《四部叢刊》運(yùn)往蘇州,一直留在北京的陳伯君家里。1963年柴先生家庭經(jīng)濟(jì)困難,曾想到要出讓此書,對(duì)方給價(jià)一千元,后來未果。直到1975年,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)系得知此書的下落,決意想要,于是找到我奶奶陳璧子商量。陳璧子認(rèn)為這么多書放在家里沒有人讀,實(shí)在可惜,于是以捐贈(zèng)名義給了復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)系,記得當(dāng)時(shí)給了獎(jiǎng)金七百五十元。

鄧之誠贈(zèng)送的《隋書》

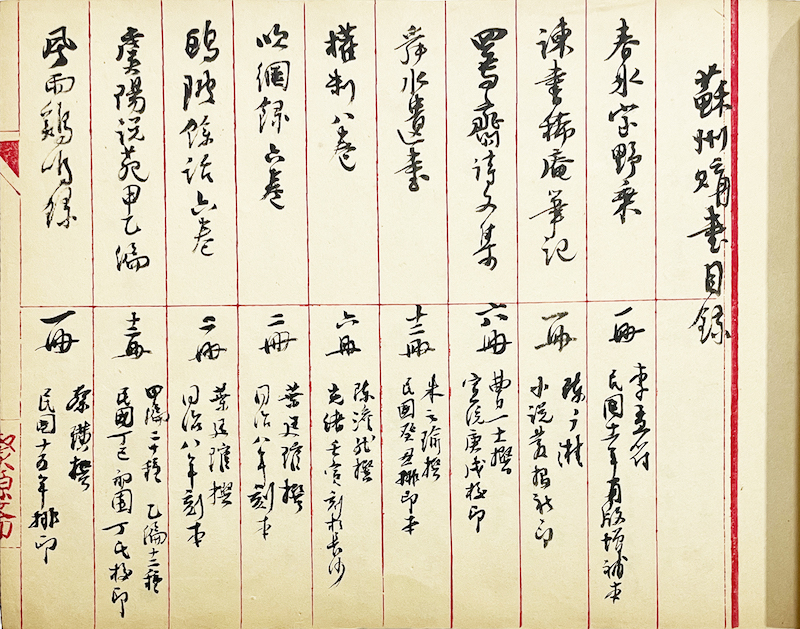

關(guān)于柴先生的藏書,他自己有過一冊(cè)《青峰書錄》,從時(shí)間上看是1958年登錄的,分為《北京帶來書目》和《蘇州購書目錄》兩部分,有書目名、冊(cè)數(shù)和版本簡要。其中:北京帶到蘇州書籍共兩百五十八種、兩千七百零八冊(cè);留在北京部分《四部叢刊》兩千兩百八十冊(cè);蘇州購書兩百一十一種、六百七十九冊(cè)。因?yàn)榭床坏健肚喾鍟洝纷詈蟮牡卿洉r(shí)間,因此不知是否后來還購買過其他書籍。

蘇州購書目錄

1970年1月柴先生去世,陳璧子囑咐柴先生的學(xué)生周國偉整理過一份當(dāng)時(shí)家里書籍的目錄。周國偉整理有《先師柴公遺書遺著目錄》,共八十種、七百五十三冊(cè)。

1966年抄家時(shí),柴先生的一批書籍和書稿、日記等被抄走。柴先生去世后,陳璧子認(rèn)為家中無人學(xué)習(xí)歷史,這批書就算捐贈(zèng)給歷史系資料室,登記時(shí)共計(jì)三百三十一種、一千五百三十九冊(cè)。這批書籍被抄走的原因是上面有批注,需要審查其中是否有反動(dòng)內(nèi)容。當(dāng)時(shí)歷史系“大聯(lián)合”寫有收條并蓋章:“收到陳璧子上繳圖書1,561冊(cè)。”直到1979年柴德賡平反,這批才算是正式捐贈(zèng)給江蘇師院。捐贈(zèng)一事刊登在1979年5月30日《新華日?qǐng)?bào)》上,并提到校方給予獎(jiǎng)勵(lì),據(jù)我的記憶,獎(jiǎng)勵(lì)就是一千五百六十一元,一元一本。

關(guān)于捐贈(zèng)的圖書還有一個(gè)去向,就是吉林省博物館。1957年柴先生在江蘇師院歷史系招收過三名研究生,其中王健群來自長春師范學(xué)院,研究生畢業(yè)后去了吉林省博物館工作。1977年柴先生平反之后,王健群了解到老師還有一些書在家中,于是找到師母商量,吉林省博物館想要這批書籍作為參考資料,因?yàn)檫@是柴先生留下的最后遺書。當(dāng)時(shí)博物館給予六百七十元獎(jiǎng)勵(lì),我想這大概也是書籍的冊(cè)數(shù)。

柴先生留存的最后一批書要算是當(dāng)年送給周國偉的書籍。2015年周國偉先生去世,周師母打電話和我商量柴先生的書籍如何處理?去向是兩個(gè):南京大學(xué)(周國偉任教的地方)和蘇州大學(xué)(柴德賡任教的地方)。經(jīng)和蘇大校長商量,周師母捐贈(zèng)給了蘇州大學(xué)博物館,總計(jì)四十七種、八百四十五冊(cè)。其中包括柴先生所用的《二十四史》(不含原配《新五代史》)。《新五代史》是柴先生參加中華書局二十四史點(diǎn)校時(shí)所用底本,商務(wù)印書館在2014年出版影印本,2015年《新五代史》點(diǎn)校底本亦捐贈(zèng)給蘇州大學(xué),使這套二十四史完整合一。在清理這批書的時(shí)候,我看見《二十四史》中,也有不少柴先生的批注和校勘筆記。例如《新五代史》,這是他參加中華書局的二十四點(diǎn)校工作留下來的一個(gè)本子。看他的日記,他做完這個(gè)工作,他把祖本和校勘記一千零三十二條全交給了陳援老。但是從2012年披露的中華書局檔案來看,中華書局沒有用柴先生的校勘記,因?yàn)?971年批判繁瑣哲學(xué),認(rèn)為原來的校勘記都太復(fù)雜了,不能用,最后的1974年本《新五代史》,大概只有一百一十條校勘記。這套點(diǎn)校本《新五代史》我是2013年發(fā)現(xiàn)的,印象中應(yīng)該是八十年代時(shí)就拿回家來了。

關(guān)于柴德賡先生的著作,后續(xù)您還有哪些工作要做,能否介紹一下?

柴念東:他的文集是十本,包括兩本日記,也包括他的書信和詩。史學(xué)家能把詩寫好的,恐怕不多,因?yàn)樗季S不一樣。我特別欣賞柴先生抗戰(zhàn)時(shí)期作的詩,就像我的好友俞寧說的,如果掩去年代不看,竟仿佛出自杜甫之手。他愛讀杜甫、陸游的詩,作詩也有意貼近豪放這一路。

然后就是手稿集。去年一個(gè)意外的機(jī)會(huì),有人介紹國圖出版社給我,問能否出一套柴先生的手稿集。我想,這肯定有必要,因?yàn)樗氖指搴芊稚ⅲ徊糠衷趪鴪D,一部分在蘇大博物館,一部分在蘇州檔案館有,然后我手里還有,要想看全不容易,能出一套書,那是最好不過。這套手稿集已由國家圖書館出了六大本。

關(guān)于柴先生批注的古籍,《點(diǎn)校本新五代史》批注與《書目答問補(bǔ)正》批注都出了,我準(zhǔn)備再出兩部,包括《宋史》《資治通鑒》和其他史籍的批注。

此外就是柴先生的年譜,順利的話,今年會(huì)出,其實(shí)好多年前就寫完了,我一直在改,都改了好幾遍了。因?yàn)槲依鲜前l(fā)現(xiàn)新內(nèi)容,不舍得太快出版。

最后就是柴先生的工作筆記。解放以后歷次會(huì)議,他都做了詳細(xì)筆記,哪些人參加,發(fā)了什么言,都如實(shí)記錄,比如說有時(shí)候一天三場(chǎng)批判會(huì),是三個(gè)地方的三個(gè)部門組織的,他都很詳細(xì)地做了記錄。有人評(píng)價(jià)說,柴先生的著作,最精彩的其實(shí)是工作筆記,甚至還有人說,柴先生的工作筆記比他的史學(xué)著作的貢獻(xiàn)更大。他的日記也有這方面的記載。他記日記很是勤快,有時(shí)因?yàn)槌霾睿┤缛ド虾i_會(huì),一個(gè)星期寫不了日記,他就先記在紙上,再謄抄到日記本上。而且他習(xí)慣每天早上把昨天發(fā)生的事記下來。這次整理日記,去年9月份我找到了他的六冊(cè)日記,其中談到,有一次開會(huì),北大語言學(xué)家王力自我批判,說寫日記無非就是過去那套封建習(xí)氣,就是為了將來寫年譜用的,既然我又不想寫年譜,寫日記干什么呢?柴先生很贊同王力的話,于是他也不寫了,日記到1966年2月就中止了。所以,他生命的最后五年是沒有日記的,但還有會(huì)議筆記。那些批判他的大字報(bào),作者是誰、題目是什么,都抄在筆記里。從筆記里可以看到,1967年有一段時(shí)間柴先生的日子特別艱苦,上午勞動(dòng),干的全是掃廁所這一類事情,下午開批判會(huì),他的二兒子和兩個(gè)孫子都傷寒發(fā)高燒,柴先生晚上要去醫(yī)院看他們,回來還要寫檢查,寫完還要抄成大字報(bào)貼出去。這些記載都是最為真實(shí)的史料,不管能不能公開出版,我都整理出來了,可以留待以后的研究者利用。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司