- +1

這事,有點兒年頭了

原創(chuàng) 卜正民 理想國imaginist

在現代中國人的生活中,煙草總能占據一席之地,它不僅帶來巨額稅收,還代表著某種社會文化:社交場合中的“敬煙”,可以建立起關系;煙草檔次的高低,代表一個人的身份品味;煙草也會被當作禮品贈與他人......

早在煙草演變成我們常見的形態(tài)之前,中國人就已經吸煙上癮了。今天從下面這個大盤子開始,我們跟著漢學家卜正民一起追溯中國人的吸煙史。

這個大概制作于17世紀的青花大瓷盤,收藏在荷蘭南部城市代爾夫特一座博物館中。瓷盤直徑43厘米,代爾夫特的陶工在這只盤子上,以高超的手法,仿造出中國的繪飾風格。

盤子左側有一個猛吸長桿煙管的禿頭神仙,暴露了這個盤子的歐洲血統(tǒng),事實上,一直到18世紀晚期,中國藝術家才愿意將抽煙的人入畫。

代爾夫特的陶工從哪里得知中國人抽煙?如果那是他自己想出的畫面,想必是因為他聽過中國人抽煙的事。他對全球動態(tài)已略有所知。

經過16世紀后半葉體會過吞云吐霧之樂后,那時候的歐洲人對抽煙已經司空見慣。中國人——或者說全亞洲人——在17世紀也加入吞云吐霧的行列,這個現象正是17世紀全球流動所造成的效應。

本文摘編自《維米爾的帽子》

[加] 卜正民 著

01

煙草如何傳入中國

歐洲人對中國商品的需求,創(chuàng)造出連接美洲與其他地方的貿易網,美洲的茄屬植物——西紅柿、馬鈴薯、辣椒、煙草——就循著這貿易網移動,遷徙到新地方。

煙草經由三條路線傳入中國,分別是:

1、經葡萄牙人之手從巴西往東到澳門

2、經西班牙人之手從墨西哥往西到馬尼拉

3、輾轉經東亞數地進入北京

第一條、第二條路線約略同時出現,煙草匯集澳門、馬尼拉這兩個商港之后,轉進中國境內:從澳門進入廣東,從馬尼拉則進入福建。

17世紀初,抽煙習慣已在中國牢牢扎根,1625年“吉亞”號船難事件的阿德里亞諾·德·拉斯·科特斯登上閩粵兩省交界處附近時,已發(fā)現中國人抽煙。拉斯·科特斯在被俘后,中國人端來一被“用名叫茶的草葉煮成的溫水”,這是拉斯·科特斯第一次接觸茶。茶當時還未成為歐洲社會文化的一部分,但1625年時,煙草已徹底融入中國沿海地區(qū)的生活。

福建博得中國煙草故鄉(xiāng)之名。煙草由發(fā)自馬尼拉的中國船運到幾個港口,其中最重要的港口是閩南沿海漳州府的進出港——月港。

17世紀的杰出學者方以智以淡肉果一詞指稱煙草,淡肉果是“植物淡巴菰的肉質果實”。淡巴菰是菲律賓的華人替煙草取的名字。他們根據西班牙語的tabaco一詞粗略轉譯,而tabaco一詞又是西班牙人從加勒比海地區(qū)對中空蘆葦稈的稱呼轉譯過來,因為加勒比海土著人抽煙時,是將絲狀煙葉塞入蘆葦稈中抽。

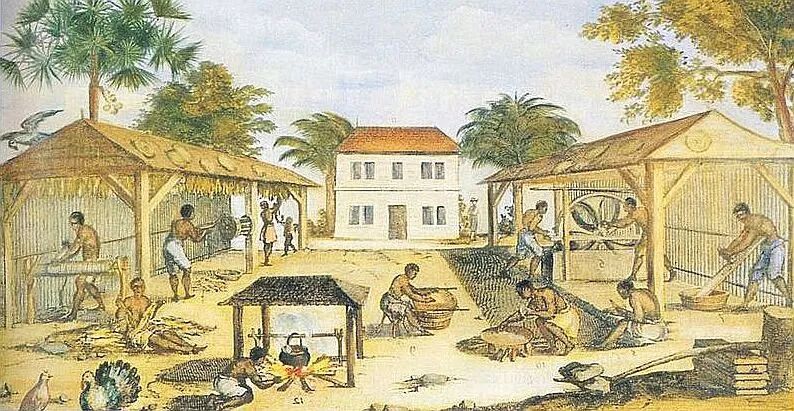

這幅1670年的畫作描繪了被奴役的非洲人在煙草種植園工作的場景,圖源維基百科。

淡巴菰一詞外國味太重且別扭,于是中國人從燃燒冒煙這角度,將它改名為煙,并使用“吃煙”一詞。

煙草傳入中國的第三條路線其實是第一條路線的延伸,但比第一、第二條都復雜,系以澳門為起點,沿途輾轉經過四站:

第一站是日本最南的港口長崎。從澳門來的葡萄牙商人帶來煙草,在日本引起轟動。根據長崎負責英格蘭貿易站的理查德·科克斯的記載,可以推斷煙草約在1605年傳到日本。

傳入日本后,很快又傳到第二站——朝鮮。1653年在朝鮮發(fā)生船難的某個荷蘭人看到當地人抽煙,大為驚訝。接待他的朝鮮人告訴他,他們抽“南蠻草”(南蠻,意為南方蠻夷,為日本人對葡萄牙人的稱呼)已有五十年。

從朝鮮再傳出去,就來到第三站——滿洲。滿人很快就染上煙癮,煙癮大到有個19世紀的法國傳教士據此認為,抽煙是滿人強加于漢人的“習慣”之一。皇太極對麾下部眾抽煙抽得如此之兇,并不是很高興。1635年,皇太極發(fā)現士兵為了買煙而賣掉武器之后,更下令禁煙。

最后一站是華北,特別是北京。北方人稱煙草為“南草”,但是因為煙草從東北傳入關內,有些中國人因此認為煙草原產于朝鮮。1637年時,在北京最貴的兩種煙是福建煙和滿洲煙。

第三條路線是一條環(huán)環(huán)相扣而絕無人預料的路線。它依靠葡萄牙人從巴西綿延到印度洋的果阿,再到日本的世界帝國;從日本進入朝鮮的地區(qū)性貿易網;朝鮮半島境內貨物流通遠及中國滿洲的貿易網;滿洲與中原之間的跨邊境貿易來達成目的。滿人拿煙草與黃金、人參等商品和中原貿易,從中賺取豐厚利潤,然后以這獲利支持入主中原的大業(yè)。

02

明朝愛上抽煙的北京市民

明朝侍郎楊士聰于1643年寫成《玉堂薈記》,他在第一卷里寫到,北京城民在過去十年經歷了兩個小改變。第一個改變是小販賣起了沙雞。沙雞飛到北京,可能是氣候變遷的跡象,因為1632年那年多雨,而降雨可能是迫使沙雞南飛的因素。第二個改變出現于市井,開始出現有人抽煙,這暗示了天下即將大亂。

1597年,楊士聰在山東出生,當時山東沒人抽過煙。放眼中國全境,也只有極少數人抽過。在東南沿海有人抽煙,北京則已有煙葉流入,因為1596年后的縣府采購列表記載有煙葉這一項(價錢是北京市場上肉桂或硫黃價錢的兩倍,茉莉香片的七倍)。1631年,楊士聰到北京參加科考時,抽食“煙酒”(當時有人這么稱呼煙)在京城已頗為普遍。

楊士聰覺得這奇怪的植物在北京出現,很值得探究。他先指出,抽煙不見于古代中國,因為古籍里未曾提及,因而想必是來自海外。京畿地區(qū)抽煙的人主要是從南方調來北邊防御滿人的士兵,因此楊士聰推測這習慣來自南方。士兵對煙草的需求促使北京農民改種煙草,結果煙草收入是種植谷物的十倍之多。隨著煙草出現于市面,北京居民也染上抽煙的習慣。

這個轉變終于引起崇禎皇帝的注意。他不滿農民棄谷物改種煙草,深恐這會危及京畿的糧食供應,于是在1639年下旨,京城不準販賣煙草,違者處死。官方的說法是抽煙浪費時間、金錢,有害健康,但本地人認為這項禁令乃是對雙關語的過度反應。當時的人把抽煙說成吃煙,而北京古稱“燕”,與煙同音,于是吃煙就給人“拿下北京”的聯(lián)想,而拿下北京正是那時滿人和大順軍揚言要做的事。于是,光是提到“煙”這個字,就會被視為內奸在造謠生事,欲摧毀明朝。這項規(guī)定很不得北京民心,后來幾經薊遼總督洪承疇請求,才在1642年年初被廢除。

明代學者姚旅寫了一部如今存世極少的《露書》。在書中談到他對淡巴菰的看法。他以酒醉比擬吸入煙氣的反應,形容其“能令人醉”,他還提及淡巴菰的另一個名字——“金絲醺”。姚旅說煙草原產于呂宋,從漳州的月港傳入中土。他還指出漳州農民讓煙草適應本地水土非常成功,以至于漳州煙草產量“今反多于呂宋,載入其國售之”。但講究質量的人認為,本地煙草不如呂宋煙草,一如菲律賓人認為他們本地的煙草質量不如美洲煙草,也一如英格蘭人認為國產的煙草不如弗吉尼亞煙草。在中國境內,福建煙草被視為上品。

對于如此美妙的東西竟是不折不扣的舶來物,有些中國讀書人并不是很能接受。他們傾向認為煙草原產于中國,于是翻索古代文獻,希望能找到煙草是中國之物的鐵證。例如詩人、畫家吳偉業(yè),對于“煙草自古未聞”這個普遍說法就無法釋懷。最后他在《新唐書》里找到關于“圣火”的記載,據此證明中國人在5世紀就已在抽煙。所以17世紀開始抽煙,只是重拾古代習慣而已。這當然不是事實。

03

誰在抽煙?

雖然政府明文禁止,但中國境內抽煙人數大增。17世紀末的上海文人董含指出在17世紀40年代之前,福建以外之地,抽煙的人百有一二。但是后來抽煙習慣擴及整個長江三角洲,先在城市生根,然后傳入鄉(xiāng)村,先流行于男性,然后女性也開始抽煙。董含在世的時候,遞煙招待賓客已是基本禮儀。

對于士農工商各階層、各年齡層的男女都迅速抽起煙來,就連幼童也染上這習慣,特別是福建的幼童。19世紀來到中國的歐洲人見到八九歲女童口袋、小包里帶著煙管、煙草,大為驚訝。如果說女童還沒染上抽煙習慣,至少也是為了裝大人而帶上這些煙具。

上層婦女特別愛抽煙。有個18世紀的作家寫到蘇州官紳人家的習俗時,記載官紳人家女子,似乎從早到晚都在抽煙。她們的社交行程非常緊湊,要在繁忙的白天擠出時間滿足煙癮,就變成迫切之事。那位作家寫到,蘇州仕女要先抽幾管煙才肯起床。如此一來,就會耽擱到煩瑣但又必要的梳發(fā)、化妝,為此,她們叫婢女趁她們還在睡覺的時候,先替她們梳好頭發(fā),這么一來就可騰出起床前的抽煙時間。這個景象著實有些難以想象。

中國的女性或許抽得跟男性一樣兇,但中國人認為男女體質有別,因此抽煙對男女的影響也會有所不同。男性屬陽,較能抵御煙之燥性。女性屬陰,體質濕,可能為煙草的燥性所傷。嚴格來講,并非只有女性要小心,因為男子的陽性會隨著年老而變弱,因此上了年紀也最好別抽煙。女子和老人若要抽煙,可用較長的煙管,借此降低煙草的陽性。

04

抽煙:身份的象征

中國煙管一如歐洲早期的煙管,乃是仿自印第安人的煙管,但隨著時日演進,煙管愈來愈長,女子所用的煙管更是長到幾乎不可置信。有打油詩云:“這個長煙袋,妝臺放不開,伸時窗紙破,鉤進月光來。”

水煙管也只供女性使用,做工精細的水煙管還成為仕女的象征。在19世紀,凡是有點身份地位的女性,都不屑使用毫無裝飾的煙管抽煙。旱煙管則只限男性和下層人士使用。

有地位教養(yǎng)的男子特別在意于讓抽煙符合高雅喜好的要求。由于抽煙已成普遍的習慣,要如何借抽煙來標榜自己的身份地位,一開始并沒有明確的做法。但一套慣例漸漸發(fā)展出來,賦予抽煙獨樹一格的高雅風范。

首先,要買比較昂貴品牌的煙草,因為價格被視為區(qū)分高尚玩家與一般消費者的標準。但那還不足以截然區(qū)分上層雅士和平民百姓,因為在這個標準下,就算沒有品位,只要有錢仍能進入這個雅士圈。必須針對這些活動本身,發(fā)展出足以區(qū)隔雅士與暴發(fā)戶的儀式。雅士享用煙草的方式,必須有別于一般人。

他們替自己的抽煙嗜好做了另一番包裝,其中一個辦法就是把無法自拔的煙癮解讀為真雅士的表現。有個出身上層階級的人表示,抽煙之于雅士“刻不能少,終身不厭”。我們今日一般認定煙癮是個缺點,而非專注執(zhí)著的表現。雅士抽煙不是因為喜歡抽煙,雅士之所以抽煙,乃是因為敏感的本性使其成為“煙客”,也就是煙奴。

以這個煙癮觀為中心,文人雅士的抽煙文化發(fā)展成形,并得到詩人頌揚。17、18世紀以煙草為題的詩,有數百首傳世。著名詩人沈德潛寫了一組抽煙詩,以下就是他描寫其象牙煙管的詩:

八閩滋種族,九宇遍氤氳。

筒內通炎氣,胸中吐白云。

助姜均去穢,遇酒共添醺。

就火方知味,寧同象齒焚。

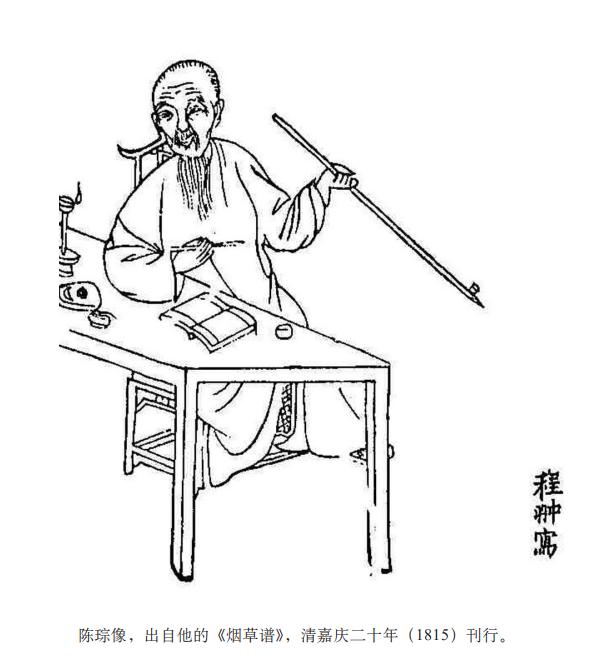

這首詩都出現在一部以抽煙為題的詩文集中。詩文集成于18世紀,由陳琮所編。陳琮在世時以詩聞名于當地,但他最為今人所知的著作,乃是《煙草譜》。抽煙是陳琮畢生一大嗜好,他猜自己上輩子想必是和尚,“結前緣之香火”,因此這輩子要吸燒出來的煙。

陸耀在1774年寫成《煙譜》,除了教人如何抽得優(yōu)雅有品位,也翔實記載了各種抽煙習慣。由于人人抽煙,要想抽得有教養(yǎng),就有必要懂得如何抽才有品味,以免淪為販夫走卒之流。抽煙是個性的表現,抽煙時必須表現出抽煙者的社會地位。

因此,陸耀此書的主旨,乃是使抽煙成為雅好。為此,他列出好幾份抽煙得體與不得體的清單:何時宜抽煙,何時忌抽煙,何時該忍住煙癮,何時可抽煙而無失禮之虞。他提及“乃至婦人孺子亦皆手執(zhí)一管”,但他的抽煙指南不是為他們而作,而是為與他同樣社會地位的人而作。

如今全球的抽煙人口可能還有數億之多,但今人已不再對煙草抱有這種情懷。享樂與健康如今分道揚鑣。

但在17世紀全球抽煙人口增加之時,抽煙的人毫不怯于表達發(fā)現抽煙之樂的喜悅,留下許多感謝煙草賜予他們生活樂趣的證詞。

1650年,意大利都靈市民表演的一場煙草芭蕾舞劇,就是其中較熱情且較出人意料的見證之一。這出芭蕾舞劇的第一幕,先由一群做土著打扮的鎮(zhèn)民登場,載歌載舞地歌頌上帝賜予人類如此美妙的植物。那出芭蕾舞劇的第二幕還有一組市民出場,身穿世界各民族的服裝。其中想必有一人會穿上中國服裝,大概就與開篇提到的那只盤子上的中國人一樣,吞云吐霧,好不快活。

封面及配圖來源《花樣年華》《海上花》

《顯微鏡下的大明》《鐵齒銅牙紀曉嵐》

原標題:《這事,有點兒年頭了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司