- +1

18歲就嫁人的母親,操勞半生

- 本期故事關鍵詞:父母 -

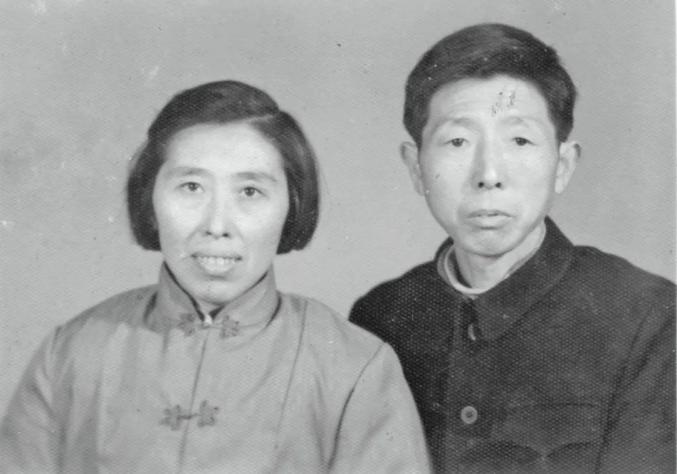

父母的婚姻,就是傳統的中國式婚姻。婚前沒有見過面,遵循媒人之約、大人之命,婚后磕磕碰碰、風風雨雨,卻能在困難中不離不棄,建立血濃于水的純樸感情,一起承受歲月的滄桑,成為彼此最親的人。

”

我一直覺得,父母的婚姻,對雙方來說都是個悲劇。

這是他們個人的悲劇,也是那個時代的悲劇。

那個年月,流行“半邊戶”。“半邊戶”中的女人,其實就是留守婦女,這樣的婚姻,看起來互補,卻又有某種不平等的關系在里面,因為雙方在知識與經濟層面上不對等,婚后往往難以平等相處,連共同的語言都難找,又何以有真正的心心相印?可以說,“半邊戶”的婚姻有某種不道德的成分,即摻雜了男方的自私想法,想找個農村女子留在鄉下生兒育女,又兼顧侍奉雙親,可以一舉兩得。

父親曾坦白地講,他與母親的婚姻,就是有這么一個考慮。他是出于對我爺爺奶奶的孝心,自己在外工作,不能照顧老人,所以就將自己的小家庭安在農村,這樣,似乎他就從沒有離開原生家庭,回來能與老人貼得近些。這個初衷,只是考慮男方的家庭需要,并沒有為女方的幸福著想,實是男權思想在作怪,讓女人為男方家庭做貢獻和犧牲。

何止是我父親,那個年代的“半邊戶”,多是如此。我所見過的“半邊戶”家庭,大多是將家安在父母身邊,讓媳婦在家留守,男人放假就回來相聚。

新組建的家庭,實際上就只有母親一個人在維持運轉,因此承受著一般人難以想象的苦與累。

家里沒有個男人,農村的那些活,里里外外都靠她。山上的活,家里的活,不分輕重,打柴、種地、喂豬,都得母親一個人扛。

結婚的時候,母親只有十八歲的樣子,符合那時的法定婚齡。在如今的城里,十八歲的女孩該過著怎樣的花樣生活,大家可盡情想象。但我母親,從此承擔著一個家庭的重擔,正走在被壓垮的路上。

我大舅媽回憶,母親那時回娘家,講起在婆家的生活就忍不住要哭。她訴苦,又訴累。

可以想象,一個十八歲的女孩子,嫁到一個陌生的地方,在一個陌生的家庭里,一嫁過去男人就在外地工作,所有的擔子她一個人挑,肯定很辛苦,身邊連個說話的人都沒有,晚上都是找我大伯的女兒來陪她。

接著有了孩子,姐姐與我先后來到世間,她的擔子就更重了。在修建水庫的工地上,別人工休,她要跑幾里路回來給我喂奶,然后又匆匆趕到工地挑土石方。母親做事又拼,身體終于禁不起長期的消磨,就在那個冬天倒了下去,從此再也沒有真正地站起來,一直抱病在身,漸漸失去了勞動能力。那一年,母親才二十四歲不到。

我們常想,如果母親不是那樣地拼命勞作,沒有那次的病倒,這個家,也許如她所愿,父親在外工作,有份收入,她在家種菜養豬,料理家務,生活應該比普通農戶要過得好些。可母親病倒之后,她與這個家庭,偏偏過得比普通農家還艱難得多。

生活從來沒有假設,我常想,以母親的急性子與要強,做事“咬得蠻”的勁頭,累倒病倒是遲早的事。從她病后仍是有多少力氣就要用多少力氣,從來不愿喘口氣的生活姿態就可以看出,性格決定命運,還真是有一定的道理。

母親病倒時不到二十四歲,我病倒時是二十六歲,都是在人生剛開始的階段,就將身體拼垮,然后長期體弱。因為我遺傳了母親的急性子與完美主義,做事也是認真要強,在病倒以后,稍有恢復,仍是本能地去不惜體力,沒有任何保留,再次將身體消耗一空。這種性格,讓我們沒有慢下來的概念,總是分秒必爭,不愿將時間花在休息與玩耍上,除了工作就是工作。我重復了母親的命運,也覺得是命中注定,是早晚會發生的事,并沒有可以假設的機會。當然這是后話了。

“半邊戶”中的女人也有叫人羨慕的一面,那就是有一個與眾不同的“吃國家糧”的男人。但她也會承受男人由此產生的優越感與大男子主義。

母親就向我們抱怨過,年輕時的父親,從單位一回來,就在家翹著二郞腿,吃了喝了,打把洋傘就又出門了。

我估計,那時的父親,多少還是有些上班族的小派頭。這種輕忽,也給他自己種下了隱患,畢竟在母親累倒后,家里的擔子,就全是父親挑了。

母親病倒后,父親明白了這個道理,知道一個家庭需要雙方合力,誰都不可拖后腿。父親不再那么認同母親的拼勁,總勸母親悠著點,慢慢來。因為母親要是累得病發了,治病花的錢比勞動所得還多。

但母親生性要強,從沒反思過是自己因為搏命才造成那樣的后果,對家庭建設的要求,并沒有放松過。即便臥床不起了,她都恨不得自己從床上爬起來,要樣樣爭第一。

但母親已注定是力不從心了,無論是田地,還是菜園,我們都沒有別人種得好。母親基本上每年都要住院,后期是一年要住幾次院。父親要上班,又要照顧母親,還要惦記著家里的田地,分身乏術,只有經常請親戚來幫忙承擔農活。

母親年過四十就離開了,父親中年喪偶,后來也沒有再婚,二人沒能相伴到老,這個婚姻,只能說是半生緣。

我所見過的“半邊戶”家庭,不順的多。

這樣的時代悲劇,在周圍其他的例子上,都可以看到。女方在家勤扒苦做,與男方不對等,只能嫁雞隨雞、嫁狗隨狗般的認命,并沒有多少話語權,也不能自主個人的命運。男方同樣沒有多少幸福可言,因為與女方存在明顯的差異與鴻溝。這樣的婚姻,只能說是搭伙過日子,連婚姻合伙人都不能算,因為彼此的角色并不平等。

他們自己并沒有意識到這一點,我母親常羨慕鄰家的那對,因為男方是在村小學任教,離家近,上完課還能回家幫忙,女人在家也不會太孤獨,有事到村小學去喊男人回來也方便。母親總是希望我長大后跟他一樣,在村小學當老師,娶個農村媳婦在家里,里里外外兩邊都兼顧了,多好。

那時,她都病得不能動了,作為農村女子的她,所能看到的幸福,也就是這么多吧。就是男人有個穩定的收入,還能就近照顧家里的田地,就夠好了,就很滿足了。

越是貧困的時候,越是容易有滿足感,所要的幸福也很簡單。

對父親或母親來說,于生活都沒有多大的奢望,能吃飽穿暖,田地有人種,開支能應付,就是安穩的日子。

雖然父母的經濟地位在這個家庭中并不對等,母親長期抱病在身,也不能成為父親的幫手,但在感情的天平上,父母卻是平等的角色。母親病倒以后,父親對母親從沒有半點嫌棄,從沒有覺得母親成了累贅,或是給他添了麻煩。俗話說,久病床前無孝子,因為病的時間長了,再親的人也會失去照顧的耐心。但母親從生病到去世,十八年的時間里一直與疾病相伴,父親從沒有失去對她的關心體貼,也沒有顯得不耐煩,總是竭盡所能地為母親治病。這種感情的忠貞,即便在母親去世以后,也是如此。父親一直將母親的照片放在床頭柜上,也沒有再找一個老伴。母親對父親,同樣是發自肺腑的牽掛,每年腌制的臘肉,都是等父親回家時再一起來吃,父親不在家的日子,我們是不煮肉吃的。父親在山上做事,母親再餓,也是等到父親回來才開飯。雖然兩人因為脾氣都急躁,也少不了會吵架,但雙方誰都沒有動過手,感情也沒有吵淡過。

父母的婚姻,就是傳統的中國式婚姻。婚前沒有見過面,遵循媒人之約、大人之命,婚后磕磕碰碰、風風雨雨,卻能在困難中不離不棄,建立血濃于水的純樸感情,一起承受歲月的滄桑,成為彼此最親的人。

我無法評判父母的婚姻或是一生,我只是如實記錄他們的歷程。發生過的事,都只能面對,沒有歲月可回頭。

我們從不后悔生在這個家庭,雖然經歷過不少磨難,但父母所給予的大愛,那些患難中的真情,能溫暖我們一生。

他們的堅韌與堅強,那些困難中的相濡以沫,是我們的寶貴財富,讓我們無論遇到什么困難,都不會認輸。

原標題:《18歲就嫁人的母親,操勞半生》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司