- +1

近世的區域“營造尺”南北差異比較 ——“鄉尺”的共時性特征解讀

本文探討我國傳統營造實踐中“營造尺”的區域性特征,指出南、北方的地域營造尺——“鄉尺”基準長的分異,討論魯石工尺、吳尺、浙尺、閩尺、淮尺、贛尺、粵尺等主要鄉尺的區域分布和尺長范圍,分析“鄉尺”多元性存在的歷史成因。

近世的區域“營造尺”南北差異比較

——“鄉尺”的共時性特征解讀

Regional Differences between Northern and Southern Chinese

Construction Rulers

李 湞 劉軍瑞

LI Zhen,LIU Junrui

從工具類型上講,營造尺包括匠師在營造活動中使用的一字尺、曲尺、丈桿(或稱篙尺、櫓桿)等,也包括風水測度用尺如魯班尺、玄女尺、子思尺等。從使用范圍上看,狹義營造尺多指用于營造活動的基準尺長,一般等同于曲尺的短邊(其長分為10寸,每寸又有10分)。營造尺基準尺長是研究傳統建筑尺度規律的前提,沒有準確的營造尺基準尺長就無法正確而全面地揭示傳統營造的尺度規律和使用方法。而這一尺度又具備歷時性和共時性兩個特性,在時空上均有一定脈絡可循,二者相互交織、錯綜復雜。本文聚焦于傳統營造中占據主導地位的狹義營造尺的“基準尺長”,即1營造尺的絕對長度,暫不討論營造尺的器型類別,也不討論它和風水尺的關系。文中提及“營造尺”“官尺”“鄉尺”等概念時,均指其“基準尺長”。

中國傳統營造體系大致可以分為“官式體系”和“鄉土體系”兩大類。“在官式體系中,多受相關的‘法式’(如宋代的《營造法式》、清代的《工程做法》等)制約,并多是采用官尺;而鄉土體系中,采用的卻是‘鄉尺’即地方尺,不受所謂‘法式’的制約”。官尺即法定尺,亦稱律尺,是當朝頒布的度量衡體系中規定的尺長。由于涉及律法的頒布和實行,早期官尺有其主導性的一面,但在使用過程中由于各種因素影響,或前朝遺制,或習俗相沿,或匠幫傳承等,這些曾經法定的“官尺”遂轉化為區域性的“鄉尺”,與當朝“官尺”并行。“鄉尺”本身在長期的使用過程中也有一定的損益。在一定條件下,“鄉尺”也可以被核準為“官尺”通行使用。例如南宋朝廷偏安杭州后就將“浙尺”核準為“官尺”推行使用。“鄉尺”在文獻中也稱“俗間尺”,它的使用不僅見于日常生活如裁衣尺、量地尺,還體現在有手工藝傳承的傳統營造活動中,本文重點討論后者——地方營造尺。弄清鄉尺體系的區劃和細微區別,對研究鄉土建筑的區劃和譜系有重要借鑒和參照作用。

1 營造尺基準尺長的歷史增益

研究營造尺基準尺長最直接的證據是營造尺實物。官尺實物資料較為豐富,留存下來的早期官尺多為銅、骨、象牙、玉和鐵等耐久性材料制成;少數采用竹、硬木等材料。近年學者對官尺的考證和研究已有較多新成果,可信度也較高,整理見表1。

表1 經前人考訂的中國歷代官尺(和營造相關者)簡表(單位:厘米)

用于營造時,或采用官尺(各朝或有不同,且同朝前后期也會有變化),或采取民間用尺——“鄉尺(俗間尺)”。可以把“鄉尺”看成“地方營造尺”,它有實操的具體需求,往往是由竹、木等易得而不耐久材料制作,且在使用中常常磨損、遭受破壞及丟棄,因此早期鄉尺實物非常缺乏,這就造成鄉尺歷時性規律考證異常困難。經過數代學者的不懈努力,加上筆者課題組多年調研積累,本文辨析統計了全國不同地域的營造尺(鄉尺)180余例(表2,表3),藉此討論其共時性特征。

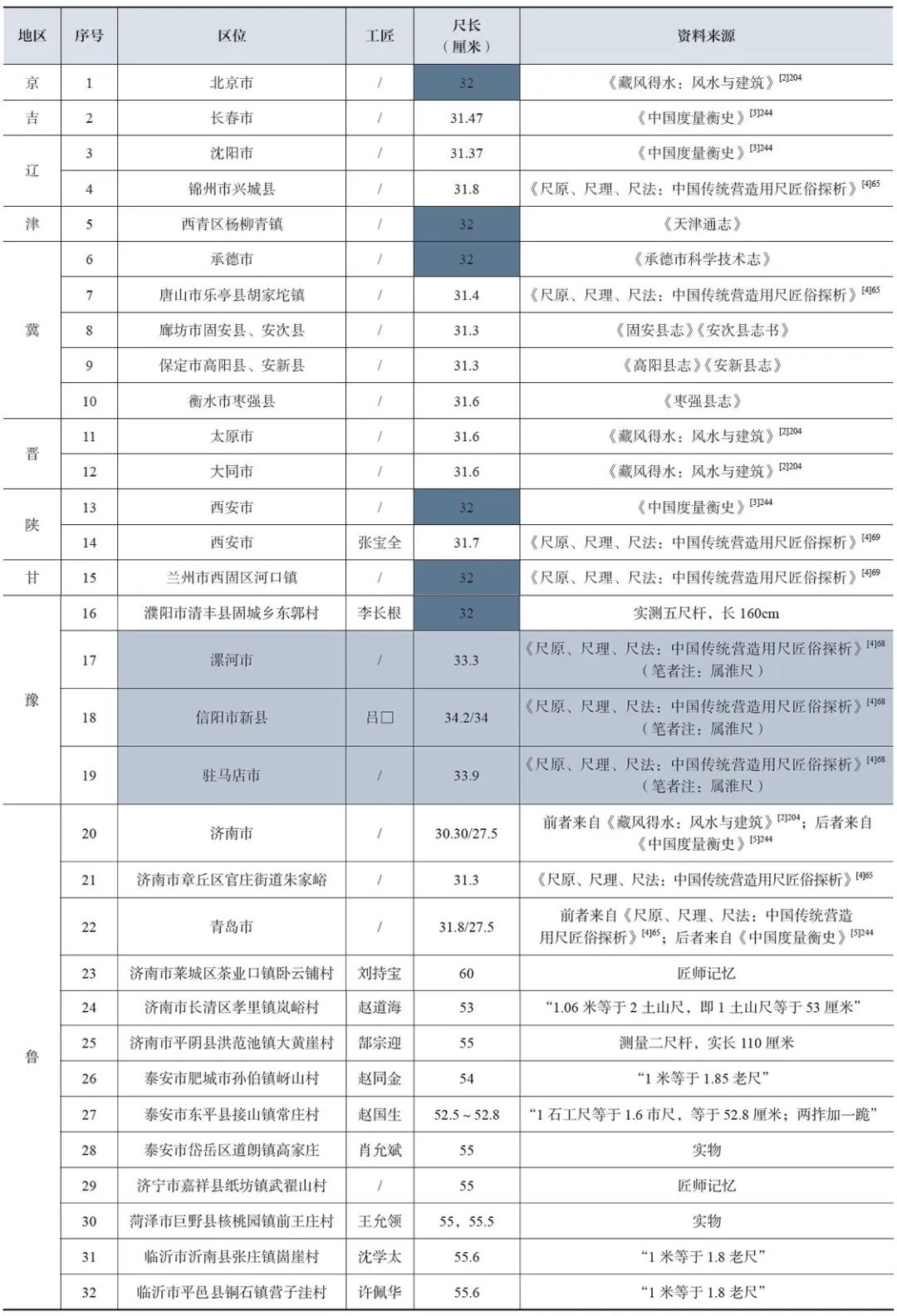

表2 北方部分地區營造尺(鄉尺)基準尺長簡表

注:表中營造尺未注明出處者均為課題組調研;17~19號尺和表3中淮尺有相關性,因此加底色以強調。

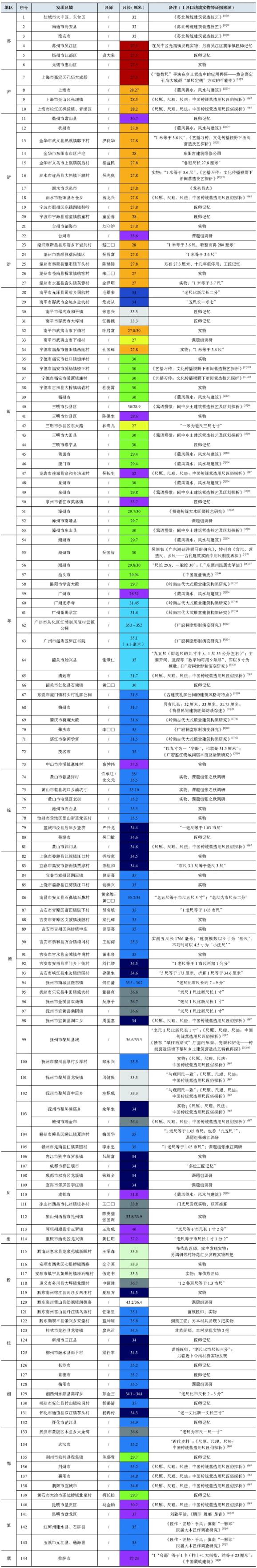

表3 南方典型尺系調查表

(上下滑動查看全表)

注:1.數據相同或接近(±2~3毫米),底紋顏色同者,筆者確定為同一尺系。如有離散數據,則用紫色底紋標識;注意這些數據可能會與其他尺系呼應。

2.未注明出處者均為李湞教授主持國家自然科學基金課題組歷年調研所得。

3.傳抄不明者,數據有疑者,暫未計入。

據課題組的前期研究,“鄉尺在唐代后期初見端倪,在五代以后逐漸成風;但總體上,北方不甚明顯,似多響應官定常用尺;在南方,南宋以后鄉尺體系具有一定的獨立性,在一定的區域長期存在并一直延續至今”。鄉尺來源于民間,它的實際使用應該還要早些,在一定歷史時期也有促成官尺變化的情況。當然,鄉尺在使用過程中應也有損益。

2 北方營造尺(鄉尺)特征

總體看,歷史上官尺呈現持續增大的趨勢,從夏朝開始到清朝,其長從16~17厘米增長到32厘米;唐代以后鄉尺始流行于地方;除一些遠離中原地域的樣本外,大多數北方現存鄉尺和明清官尺一致或接近,范圍在31~32厘米(詳見表1、表2)。官尺的影響范圍包括京、津、冀、黑、吉、遼、豫、魯(濟南、青島)、晉、陜、甘等地,這些地區營造尺尺長接近32厘米,暫時將其歸入北方鄉尺。從北方鄉尺和官尺的關系來看,它們可能是明代以來的官定營造尺遺存。顯然,這些尺度與官尺是極為接近的,顯示出政權影響下北方地方營造尺(鄉尺)對官尺的響應程度。本文把這一范圍的尺度暫歸類為“北方鄉尺尺系”。

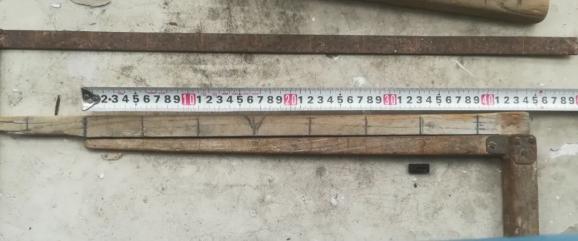

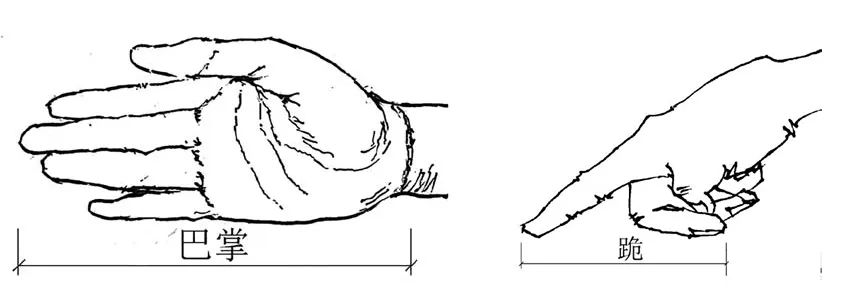

但北方營造尺有個別特例,如“魯石工尺系”,尺長52.5~60厘米,有一定的變化幅度。根據課題組調研,魯石工尺應用于今山東省的濟南市、泰安市、濟寧市、菏澤市、臨沂市等地山區(圖1~圖3)。此地區石工尺尺長的最重要決定因素應是石墻的砌筑方式,當地匠師稱之為“兩半子”墻,由內外兩層組成,砌筑時外側用大石頭砌筑,稱為“包大墻”;內側用小石頭砌筑,稱為“幫里子”。墻厚約50~60厘米,當地稱為“1尺墻”或“9寸墻”。魯石工尺長之所以較大且有變化幅度,與其“民匠合一”營造習俗有一定關系。匠人活動范圍多限于本村或附近村落,石材取自村落周邊的山上。手工作業時代石材加工難度比較大,因此砌墻時常常大小石塊并用,因此“尺墻”對應“尺長”自然也符合簡便易行的營造常規;且當地匠師一般是直接用手度量出營造尺長度,如菏澤市巨野縣核桃園鎮前王莊村是“匠師三巴掌為一尺”;濟南市長清區孝里鎮嵐峪村是“匠師三巴掌減中指一節多點為一尺”;泰安市東平縣接山鎮常莊村是“匠師二拃加一跪為一尺”(圖4,圖5)。一般一拃長18厘米左右,和一巴掌大致相等,約合身高1/10,而匠師個人手掌不同,自然也會產生一定的誤差,因此石工尺長變化幅度較大。

圖1 濟南市平陰縣洪范池鎮大黃崖村營造尺

圖2 菏澤市巨野縣核桃園鎮前王莊村營造尺

圖3 泰安市肥城市孫伯鎮岈山村營造尺

圖4 “一巴掌”示意圖

圖5 “一跪”示意圖

此外,北方營造尺還有一些長30厘米左右的樣本,在東北和西北地區有些分布,占比相對較少;河南省南部有一些南方淮尺的遺留……這些樣本數量不多,但都有跡可循,容專文另述。

3 南方營造尺(鄉尺)特征

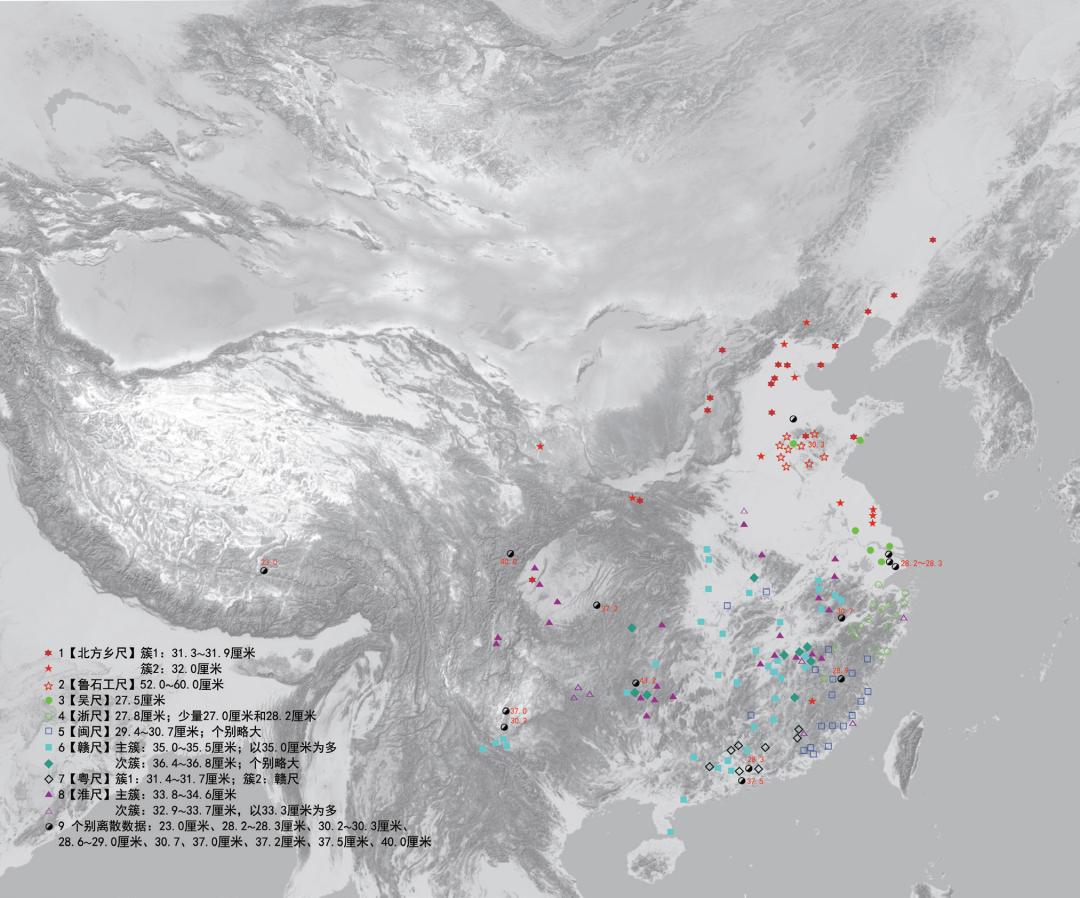

南方營造尺呈現明顯的地域性特征:考慮到營造尺出現的頻率,去除少數離散數據(可能有偶然性),南方已經明晰的匠作中心均有相對明確而穩定的尺長(表3,圖6),目前可以較為肯定判明的幾個尺系如下。

圖6 我國部分地區營造尺(鄉尺)樣本分布示意圖

3.1 吳尺尺系

吳尺尺系,尺長27.5厘米。樣本見于江蘇省南部蘇州市、無錫市、揚州市和上海市嘉定區等。這一區域范圍較小,尺寸固定,大體屬于太湖流域。零星個案亦見于山東省濟南市、青島市等地。

3.2 浙尺尺系

浙尺尺系,尺長多數為27.8厘米。樣本見于浙江省杭州市、紹興市、金華市、麗水市、衢州市、寧波市、臺州市、溫州市和福建省寧德市福鼎市、南平市等。在徽州一帶也有零星案例,應系匠幫交流的結果。個案如浙南溫州市永嘉縣、蒼南縣為27厘米,該尺度可能與早期浙尺有關,應屬浙尺的一個小支。在沿海文化交流頻繁的地帶,如寧波市、廣州市、上海市等地有少量28.3厘米尺長的樣本存在,應也歸屬浙尺系列,但其傳播源流尚有待進一步研究。

南宋時“浙尺”長為27.43厘米,曾作為官尺頒布使用,在南方特別是江浙地區使用范圍較廣。今調查所見較為穩定的吳尺(27.5厘米)和浙尺(27.8厘米),應是五代吳越尺、宋代浙尺的延續。而上海作為近代開埠城市,金山區、松江區、青浦區等地似受浙尺影響并有些變化(28.3厘米),北部嘉定地區受吳尺(27.5厘米)影響。

3.3 閩尺尺系

閩尺尺系,尺長29.4~30厘米。樣本廣泛見于福建省福州市、廈門市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市、寧德市和廣東省北部潮州市、汕頭市、揭陽市等地。圖6樣本分布圖顯示該尺在浙、閩、粵東南沿海各省有一定的傳播關系。福建省內陸與其他省交匯處,如閩北的南平市武夷山地區有少量其他樣本存在(如27.8厘米),不在閩尺的范疇;而湖北省荊州市、黃石市有29.7厘米尺長存在,屬個別現象,可能受閩尺影響。閩尺應該是隋唐以來大尺(29.6厘米)的進一步延續和損益。

3.4 淮尺尺系

淮尺雖然有相關歷史文獻記載,近年也不乏研究,但由于實物難尋,流變較大,其尺長和分布范圍最具爭議,迄今尚無定論,但可以肯定的是這一尺系必然存在。筆者曾依據文獻中其和官尺的關系,推算宋代淮尺長34.29厘米。

課題組王斌曾認為淮尺以32.9~33.8厘米為范圍,其中以33.3厘米最為常見。但該尺長在江淮地域卻并不多見,且和中華民國以來通用市尺相同或接近,需要結合建筑尺度進一步區分究竟是市尺還是淮尺。課題組呂宇則認為:“兩宋之交是認定淮尺時空形態的核心節點,以兩宋之交為中心,其之前淮尺更多是指江北一帶的民間常用尺且尺幅偏大,而其之后的淮尺更多是指由江北移民帶入南方的日常用尺,尺幅延續舊制且與當地偏小尺幅的地方尺(如浙尺)并用,再往后其形態演變主要體現在尺幅增加和流行地域集中于京畿地區,最后其尺幅在33~36厘米之間……”

王斌論證的32.9~33.8厘米范圍(以33.3厘米為主,上下浮動)可視為淮尺的一個尺簇,但樣本不多。另一個尺簇則以33.9~34.6厘米為范圍,案例見于江西省南昌市安義縣,宜春市高安市,吉安市安福縣,撫州市宜黃縣、黎川縣;安徽省宣城市涇縣;湖南省湘西州永順縣,懷化市通道縣;廣西壯族自治區柳州市融水縣,桂林市龍勝各族自治縣;四川省成都市雙流區,內江市資中市,都江堰市,宜賓市翠屏區等地域,推測其可能是淮尺的一個主要的尺簇。表2所列河南省的樣本案例17、18和19,實際應屬南方的“淮尺尺系”,其地理區位也處于歷史上的兩淮地區。從歷史地理學的視角看,五代南唐地域是包括今江西省、安徽省和江蘇省的廣大地域,從它們與江淮的地理關系及歷史交流情況(如移民線路)來看,淮地少見的淮尺在江西大量遺留的可能性是很大的。

由于歷史上文化傳播的因素,再加上官尺的歷時性變化,筆者贊同“淮尺多元”且流變較大的說法,并確信淮尺的風水作用尤甚,它和魯班尺有若明若暗的種種關聯,容另文專述。

3.5 贛尺尺系

從目前已有樣本的分布圖上看,歷史上移民最為頻繁的江西省現有多種尺度并存,且呈一定的區域分布。吉安市、贛州市以35厘米為主,撫州市在36.4~36.7厘米,甚至有更大者約37厘米(本區域其他尺長應是淮尺);而34.4厘米左右主要出現在贛北高安一帶。江西境內特別是接近兩淮地域的現存鄉尺尺度極可能就是流變過程中淮尺的遺留。那到底有無贛尺?究竟哪個系列是贛尺?是值得討論的問題。

江西省營造尺的尺長在35~35.5厘米(以35厘米最多,35.5厘米次之,其他尺長更少),明顯長于吳尺、浙尺、閩尺和粵尺等,從北至南廣泛見于安徽省黃山市屯溪區,歙縣;江西省上饒市婺源縣,南昌市安義縣,宜春市袁州區,吉安市青原區、吉州區、泰和縣、吉水縣,贛州市贛縣區、龍南縣;廣東省韶關市始興縣,廣州市、廣州市從化區、越秀區,肇慶市,茂名市等。樣本貫穿兩淮、安徽南部的長江流域、鄱陽湖贛江流域、北江珠江流域等,顯示出一定的傳播線路特點,且湖南地區也發現不少樣本,符合歷史上的移民線路和文化傳播現象與規律。說明這一尺簇的地域分布相對穩定,不僅影響到兩湖和廣東,而且從兩淮到贛南均存在且互相呼應,與歷史上五代十國時南唐地域范圍也十分接近,且在南方的尺系中絕對尺寸相對較大,筆者認為其應歸于“贛尺尺系”的主簇。贛尺何來?目前尚不能肯定,但按古尺中常見的1.2倍關系來看,(35~35.5)厘米÷1.2=(29.2~29.6)厘米,顯示其長度是隋唐大尺的1.2倍,因此極可能是唐時的“山東大尺”南傳而來,因江東、淮西本系歷史上移民的中轉站,交流頻繁、多樣,該地域南唐時與山東接近。這一尺長與清代的裁衣尺(35.4厘米)接近,也可能是日常使用中混用所致,需引起注意。

另一個尺簇以36.4~36.8厘米為范圍,絕對尺度更大,并視35厘米尺為該尺簇的“九五尺”,案例見于江西省撫州市黎川縣、樂安縣、金溪縣、宜黃縣等,贛州市瑞金市等,但其分布的范圍比較有限,歷史上這一帶曾在隋唐時有過獨立區劃的設置。

3.6 粵尺尺系

就目前的樣本來看,廣東鄉尺主要圍繞35厘米和31.5厘米兩個范圍。考慮到吳尺、浙尺、閩尺的獨立特色,并結合隋唐五代歷史地理區劃,廣東、廣西應有一定的獨立性。而31.5厘米左右的尺系,具備與其他尺系相比的獨立性,故列為“粵尺尺系”,而35~35.5厘米則等同于贛尺主流尺長,該尺長流入廣東省可以視為文化傳播的結果。

“粵尺尺系”范圍在31.4~31.7厘米間者,則以31.5厘米最為常見。案例見于廣州市、梅州市和肇慶市和湛江市徐聞縣等。當地匠師口述:“35厘米是常用尺長,而建筑的主要尺寸往往以9寸,即31.5厘米為模數。”這個9寸的模數,江西省泰和縣王佑梅師傅稱之為“法尺”,韶關市始興縣謝章仁師傅無固定名稱,肇慶市李師傅稱之為“光度”,在茂名市的師傅稱之為“字眼”,上述各地均講究建筑主要尺寸要以“9寸”為模數。

31.5厘米左右的粵尺,尺長小于明代官尺31.78厘米,與北宋太府寺尺31.4厘米很接近,筆者推測可能是北宋尺在嶺南地域一直使用的結果。

3.7 其余地區尺系

由于樣本的數量還在積累,上表外其他地區的尺系關系目前尚無法完全定論。但這些已有數據顯示,西部四川、貴州、廣西、云南等營造尺長多在前述的幾種尺系范圍內,它們和上述尺系有何關聯?均有待后續進一步研究。

需要特別說明的是:尺系是由一定的地域內有同一屬性(即尺長和尺法等)的多個營造尺基準尺長組成的。從樣本數量上看,由于不同匠幫師承不同,或營造技藝加工精度和水準相異,或歷史增益情況不同等原因,一些地區尺長數據表現為唯一的明確尺長(如吳尺),但多數地區的數據則有一定的變化幅度(如淮尺、贛尺等),且數據多呈現“中間值的樣本多,兩端值的樣本少”的特征。在特定區域內,由于某種原因也偶見有一些離散數據,這些數據是否和該地大多數的尺長劃入同一尺系?這需要區別對待并慎重處理。表1對離散數據作了特別標注暫不作判斷,供日后進一步探研。

4 鄉尺多元性存在的歷史原因

何以南北鄉尺(營造尺)有如此相異的共時性特點?筆者認為主要有以下幾個方面的原因。

4.1 政權影響

以七大古都為例,北宋及以前古都均位于黃河流域的西安、鄭州、安陽和開封等地。而北京在元、明、清幾朝一直是首都。以南京、杭州為首都的政權大多時間不長,可以說歷史上的政治中心幾乎一直在北方。經濟中心從魏晉時期的三國開始逐漸南移,到了隋唐以后,中國經濟重心南移已經成為事實。隋朝大運河開辟的主要目的亦是通過漕運征調東南賦稅供給北方。“東南財賦”與“西北甲兵”格局造成了中央政府對北方地區的嚴格控制,同時給予南方地區更大自由度的施政傳統,甚至默許其有一定的“自治權”和“創新性”。只要民眾安于其位,接受統治,帝王對地方性諸多事務管理并不十分嚴格。

中國傳統社會新朝確立大多會“立權度量衡”,這是政權合法性的表現。自商鞅變法開始,秦國率先確立的郡縣制,行政層級包括中央、郡、縣三級,后經秦始皇統一六國,將該制度推向全國,進而使得傳統社會“官民分等”成為定則。在中國傳統社會,大到城鎮規模、道路寬窄;中到院落規模、開間數量、屋頂形式、構架尺度;小到斗栱數量、用材制度、臺基高低、裝飾內容及建筑色彩,官式建筑和鄉土建筑均有一定的區分。宋《營造法式》、清工部《工程做法》等政府頒布文件中的規定都是以京畿一帶的建筑為對象制定的。除較簡易的平囤頂和窯洞民居外,北方主流傳統建筑結構以抬梁為主,各省市差別不大,比較容易監督,因此用尺尺度相對較為統一,鄉尺也往往響應官尺。而南方地區的重要建筑,如衙署、文廟、寺廟、道觀等公共建筑在屋頂式樣、開間數量和進深構架數量上與北方大體一致,屬于“形式上的統一”。民間大量存在的穿斗式、插梁架式(抬梁穿斗混合式)、木栱架、硬山擱檁式等多種屋架類型,原本政府就沒有相對應的法令約束,因而民間建筑中只有開間禁令在部分地區得到較好執行,而進深步架數量大都是因地制宜的。

從歷史上看,我國南方山地、丘陵較多,交通不便,遠離政權中心,史書上甚至稱其為“蠻夷”之地,也造成了這一帶文化和技術傳承上的緩慢。因而不少地域保留前朝的尺制并一直沿用至今。如吳尺和浙尺兩種尺系,明顯是五代以來“吳越尺”的遺制;閩尺本身應是“唐大尺”使用的延續;深受移民影響的江西,則呈現出多次移民帶來的不同尺長的多元性,并與淮尺保持著關聯。而淮尺,又與魯班尺有千絲萬縷的聯系,其相互比例關系也雜說紛紜,訛誤多呈,令人莫知所從,本文暫不作討論。

4.2 行業特征

傳統建筑營造是一種重要的經濟、社會性活動,因此在經濟發達的地區,如京津、蘇南、浙中、潮州、福州、廣州、閩南、粵北等地容易形成區域營造中心。這些中心有專門從事營造行業的匠幫,同時有磚瓦制造、木材買賣等配套制度和產業。建材交易和大量建設必定促進匠人交流協作,因此必然要求營造尺尺長穩定。與此相對的是在一些營造組織不發達的地方,甚至是“民匠合一”的比較落后的地區,由于各個匠師的技術水平不同,營造尺基準尺長波動就會比較大。例如,山東省境內石頭房子的營造人員多是民匠合一,未形成跨區域的專業營造隊伍,因此營造尺基準尺長波動范圍在52.5~60厘米。

匠作傳統則要求營造尺保持穩定。營造技藝依靠匠人師徒、父子口傳身授,不同的匠作中心均有占主導地位的獨立的基準尺長,各類營造尺法均是以此為依據制定的。匠師的尺子受傳于師父,尺子是匠人技術來源“合法性”的象征,也能和當地的主要木、磚、瓦等建材有比較好的銜接,因此匠師本人一般不會主動改變營造尺長。

4.3 材料特性

營造材料逐漸走向批量化生產也要求營造尺趨于精準穩定。材料是建筑營造的物質基礎,不同材料和營造尺關系的緊密程度也不相同,主要有以下幾類:一是營造尺和天然材料關系較弱。天然材料主要包括土、木和石等。土屬于塑性材料,木材、石材的加工工作主要是將大料解斫成小料,因此這些材料本身并沒有特殊的用尺要求。二是營造尺和人工材料關系緊密。人工材料最重要的是磚和瓦。磚瓦制作工藝比較復雜,因此大多由專業窯廠制作。戶主通過到窯廠購買的方式獲得由專業窯廠批量生產的磚瓦。為了避免浪費,購買之前就需要結合建筑規模和材料規格進行材料估算。例如,北京、蘇州等匠作中心也經常用長邊尺寸來表達磚的規格。北方官式建筑中的常用方磚邊長為“尺二、尺七、二尺、二尺二、二尺七”等類型;蘇式建筑中亦有“八五方磚、尺八方磚、尺六方磚”等類型。磚瓦大量應用以后,當磚用來砌墻時,匠師最便利的做法是直接采用磚的磚層數來控制建筑的豎向高度。而墻體厚度往往是由磚的尺度和組砌方式加上灰縫決定的。而對于瓦屋面來說,瓦的用量和瓦的規格、瓦之間的縫隙以及壓露方式相關。

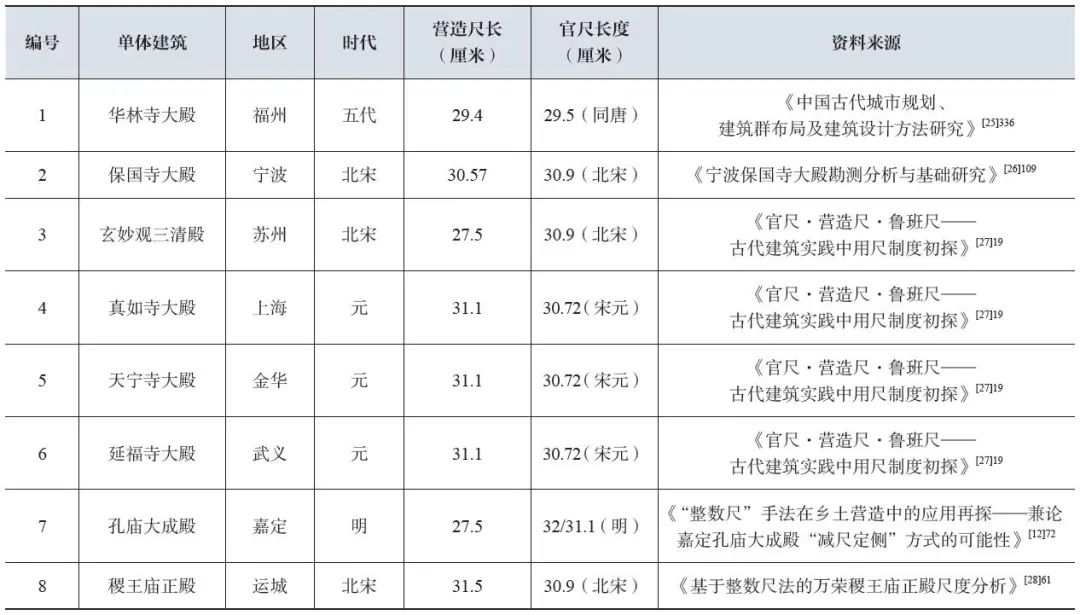

在一個匠作系統內部,各種磚、瓦、木等主要材料和營造尺建立起了成熟的對應關系,產生出適應當地氣候的形制、工藝和構造。鄉土建筑,即使是重要的地方大木建筑也往往由于地方匠師采用因地制宜、就地取材的策略營造,所用木、磚、瓦、石和當地地主、士紳及富商營造宅院的材料相同,因此也常會選擇“鄉尺”實操營造(表4)。例如,根據實測數據對蘇州玄妙觀三清殿(宋構)尺度復原,證明其是用蘇州木工尺的尺長(1尺等于27.5厘米)營造,同時也說明吳尺自宋至今長期穩定。只有規模宏大的皇家建筑才能夠征調全國物資和人力資源,必須用官尺統一尺度。例如,營造明北京城的“欽工磚”有相當一部分就來自江南,后期逐步以山東臨清為主,不同地區的磚在統一要求下能夠做到尺度相對整齊劃一。

表4 南北方幾個重要地方建筑的營造尺長簡表

5 余論

本文系統完善了筆者課題組提出的營造“尺系”概念,解析了地方營造尺即鄉尺的一些演變規律。歷史上“官尺”持續增益,而“鄉尺”則展現出多元性。在北方,鄉尺多響應官尺,并保留明代以來的官方營造尺痕跡;而南方,鄉尺由于歷史地理、移民運動、施政策略、行業特征和材料特性等原因呈現明顯的地域性。吳尺、浙尺、閩尺三種尺系,區域范圍較為穩定,尺長也比較確切;淮尺的變化較為復雜,在兩淮流域遺留實物較少,筆者認為其更多在江西出現,后又通過移民傳播到西部地區;贛尺尺長較大,并與淮尺交雜出現在江西,且在兩湖和廣東有一定的傳播;粵尺有一部分來源于贛尺,另一部分則相對獨立,可能受北宋官尺的影響。

值得注意的是尺系的分布規律顯示出匠作分布的一些區域特征,這對認識鄉土營造的整體性和真實性、細化鄉土建筑的區劃和營造譜系、深入理解傳統營造傳播特色有重要的借鑒意義。同時,對深化我國建筑史的研究也有重要的意義。

以上借助可信資料,整理分析并闡述了當下鄉尺的共時性分布規律,提出其來源的合理可能。隨著樣本的積累和完善,相信假以時日,對上述尺系的認知及其中存在的個別疑難問題終將進一步明晰并得到解決。

微信編輯:張維欣

責任編輯:楊 澍

審核:趙 榮

作者簡介

李湞,同濟大學建筑與城市規劃學院教授,博士,主要從事中國建筑技術史及鄉土建筑研究。

劉軍瑞,河南科技大學土木建筑學院講師,博士,主要從事中國建筑技術史和鄉土建筑研究。

公眾號圖文有刪節,完整閱讀請參見。版權所有,轉載請注明出處。本文標準引文格式如下,歡迎參考引用:

李湞,劉軍瑞. 近世的區域“營造尺”南北差異比較——“鄉尺”的共時性特征解讀[J]//建筑史學刊,2023,3(1):18-30.

原標題:《學術丨李湞 劉軍瑞:近世的區域“營造尺”南北差異比較 ——“鄉尺”的共時性特征解讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司