- +1

紀念|青春不覺書邊過——學者張偉辭世百日

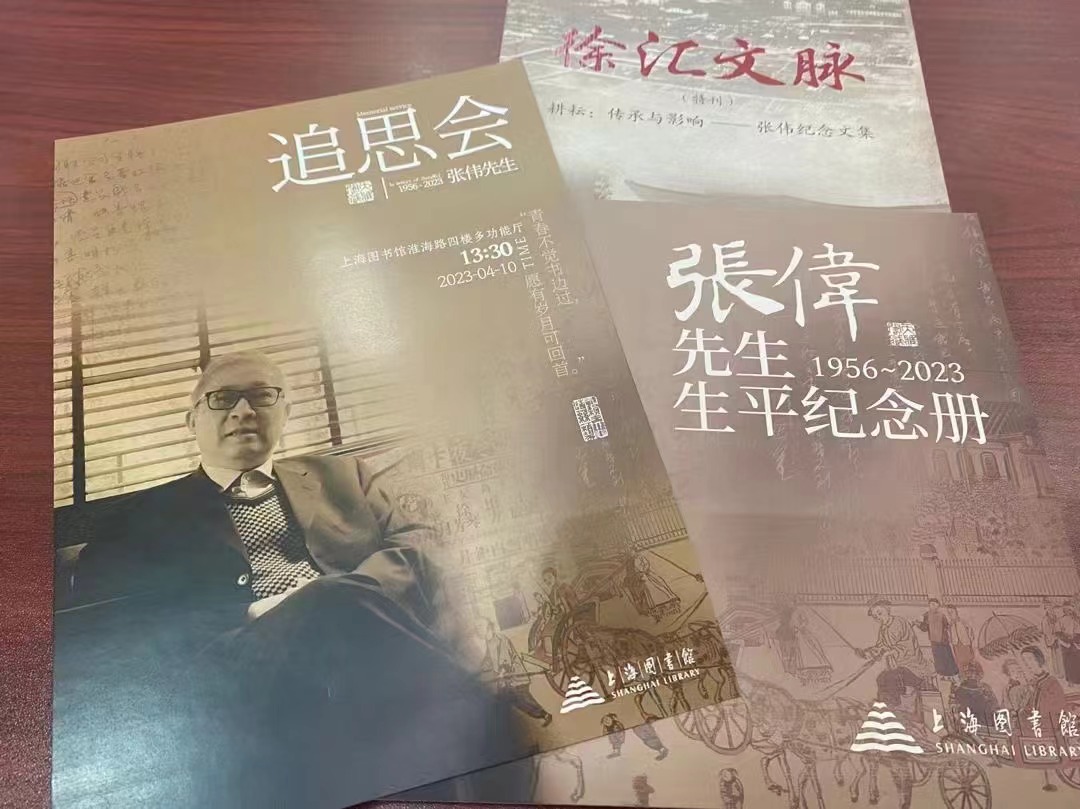

2023年1月11日,上海圖書館研究員、近代文獻、海派文獻研究專家張偉因感染時疫不治辭世,年僅67歲。近日,在張偉先生辭世百日之際,由上海圖書館(上海科學技術情報研究所)主辦的“青春不覺書邊過,愿有歲月可回首”——張偉先生追思會在滬舉行。來自國內文史界、博物館界、新聞界、收藏界等不同界別的張偉先生生前好友和上海圖書館的同事好友等100余人出席,暢談追憶張偉對于海派文獻研究的貢獻。

2022年12月22日,張偉,攝于上海土山灣畫館建立170周年展覽布展時。十多天后,張偉因染時疫而逝

張偉,祖籍浙江鎮海,1956年9月生于上海,上海圖書館研究館員。從事近代文獻整理與研究近四十年,相繼主持“上海年華”、“民國電影”、“國際名流與近代上海”等多個學術項目,耕耘于圖像文獻和城市文化史等領域。張偉先生在近現代年畫(上海小校場年畫)、中西文化交流(上海土山灣研究)、近現代電影史研究以及近代城市史文化史等方向,成績斐然。

此次追思會由上海圖書館(上海科學技術情報研究所)主辦, 徐匯區文化和旅游局、復旦大學出版社、上海大學出版社、《現代中文學刊》雜志社協辦。上海圖書館黨委書記樓巍出席會議并講話,上海圖書館副館長徐強、徐匯區文旅局局長伍彥心、張偉先生的哲嗣張舒萌致辭。

會議由上海圖書館黨委副書記楊詠梅主持,張偉先生的哲嗣張舒萌及家屬、上海圖書館黨委書記樓巍、副館長徐強、上海圖書館原黨委書記王鶴鳴、上海社會科學院信息研究所研究員王世偉,上海圖書館原副館長周德明,徐匯區文旅局局長伍彥心、上海大學出版社副社長黃曉彥、《現代中文學刊》學術委員陳子善、上海書店出版社副總編輯楊柏偉及來自文史界、博物館界、新聞界、收藏界等不同界別的張偉先生生前好友和上海圖書館的同事好友等100余人出席會議。

會議伊始,與會人員起立默哀一分鐘。隨后,上海圖書館副館長徐強回憶了自己與張偉先生的相識,講述了上海圖書館與張偉先生的緣分。徐強說,張偉先生對于館藏的近代歷史文獻熟稔于心,研究上建樹頗多;并且工作期間為上海圖書館培養出了好幾位青年骨干,體現了上海圖書館“積淀文化、致力于卓越的知識服務”的組織使命。

“青春不覺書邊過,愿有歲月可回首”——張偉先生追思會現場

“青春不覺書邊過,愿有歲月可回首”——張偉先生追思會現場

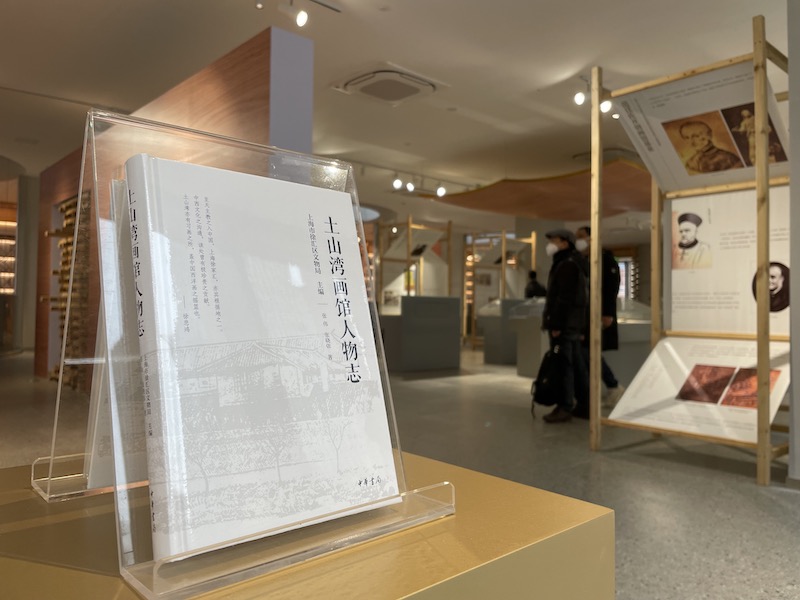

伍彥心代表徐匯區文旅局對張偉先生的家屬表示慰問并介紹說,張偉先生在剛工作時就與徐匯區結下了不解之緣,他是徐匯區文旅局的重要專家、“百科全書”,二者的合作時間長達15年。土山灣文化研究離不開張偉先生,正是在張偉先生與一眾學者的大力呼吁和支持下,土山灣博物館的物理空間和土山灣研究的學術空間才得以建立與開拓。張偉先生作為海派文化的弘揚者,投身于弘揚海派文化的洪流當中,他參與主編了國內首部以“海派”命名的專題文化讀物——《海派》叢刊,以使得海派文化立足上海,影響全國,輻射世界。

張偉先生之子張舒萌表示,其父是位細心、博學、嚴謹的人,他耐得住寂寞,將自己全身心地投入到學問中去。父親熱心待人的品格和孜孜不倦的研究精神,他將牢記并視為榜樣。

上海圖書館黨委書記樓巍說,張偉先生作為一個非科班出身的歷史文獻工作者,能取得如此斐然的成績,有其獨到之處。張偉先生進入上海圖書館工作之后就有非常明確的人生規劃與目標。他充分利用午休晚上值班的機會,將自己投入到館藏近代文獻的整理工作中,這樣的工作熱情實在是令人敬佩。張偉先生一生留下了許多著作和工作的成果,也留下了許多思想的成果,讓人欽佩。他留下的許多無形資產,更值得上海圖書館的各位同仁學習與繼承。

原上海圖書館黨委書記王鶴鳴回憶了他與張偉先生的交往,表示學習張偉先生深入挖掘資源的勤奮精神、熱愛圖書館工作的敬業精神就是對張偉先生最好的緬懷。上海社會科學院信息研究所研究員王世偉指出張偉先生用他67年的生涯和專業智慧,詮釋了古今中外圖書館的三大功能定位:文獻的搜集整理、知識的閱讀學習、信息的搜尋獲取。今天這個追思會,實際上就體現了張偉先生的工作生涯、學術生涯和專業智慧,已經融入到圖書館的三大功能之中,它始終在我們身邊,在我們心中。原上海圖書館副館長周德明認為張偉同志是上海圖書館“德藝雙馨”的高級專家,他的離世對上海圖書館,對學術界都是重大損失。上海圖書館近代文獻部有一批近代文獻領域的專家,張偉同志的學術能力與人格魅力可以說是專家中的第一人。

復旦大學出版社編輯鄭越文轉達了總編輯王衛東對張偉先生的懷念和追思。王衛東表示,他對張偉先生的學術造詣和成就早有耳聞。張偉先生的研究方向從來是興趣使然,獨樹一幟,不趕時髦。40年來,張偉先生一直按照自己的節奏進行于近現代文獻的挖掘和整理,研究領域廣泛。許多不為人知的近現代文獻,因張偉先生的研究而進入大眾和學者的視線,更為其他研究者提供了許多值得進一步探索的題目。2020年復旦大學出版社邀請到張偉先生加入“海派文學大系”項目的編委隊伍,從項目立項開始,出版社同仁就深感張偉先生對海派文獻掌握的程度之深,范圍之廣,令人驚嘆。張偉先生的驟然離世是“海派文學大系”項目的重大損失,是我國現代文學研究的重大損失。復旦大學出版社將努力編好“海派文學大系”項目,用實際行動來告慰張偉先生在天之靈。

“近代報刊文獻輯錄叢書”,張偉、孫鶯編,上海科學技術文獻出版社2021年8月版

《唐大郎文集1:高唐散記(一)》(共十二冊),張偉、祝淳翔編,上海大學出版社2020年8月版

《遙望土山灣——追尋消逝的文脈》張偉 張曉依 著 同濟大學出版社 2012年

《土山灣畫館人物志》張偉 張曉依 著 中華書局 2022年

《書淫艷異錄》,葉靈鳳著,張偉編,福建教育出版社2013年初版、2016年再版

上海大學出版社副社長黃曉彥談到張偉先生作為忠實的海派文化弘揚者,在小校場年畫、月份牌、土山灣、電影史等諸多領域開風氣之先,是著名的海派文化研究者。同時他受邀舉辦各種文化講座、接受眾多媒體專題訪談、相繼主持多個學術項目、作為專家受邀參與論文答辯、參與展覽策劃,是活躍的海派文化傳播者。張偉先生是一個真正的少有的海派文化學者。

張偉先生多年的好友陳子善回憶了他與張偉先生的相識,從最開始讀者與工作人員的關系到后來兩位成為志同道合的朋友,這段友情一直延續至今。陳子善老師表示張偉先生是一位學術開拓者,在諸多領域都能做得有聲有色。他會發揚張偉先生的學術精神,進一步做好對海派文化的梳理與研究。

民進中央委員、上海書店出版社副總編輯楊柏偉表達了對張偉先生離世的哀思與遺憾,并表示張偉先生愛書愛讀者,真正做到了“德藝雙馨”。

復旦大學李天綱教授認為,在學術研究方面,張偉先生一直是自得其樂的,不以為苦。他致力于海派文化研究、終其一生都在做學問,搞學術。張偉先生的一生雖短暫,但十分值得。

韜奮紀念館原館長林麗成代表博物館與圖書館界表達了對張偉先生的懷念,林麗成老師表示她與張偉先生的聯系始于出版博物館,張偉先生在工作上給了她很多幫助。張偉先生的一生都在做學問,他的每一天都是按照他的想法做的。張偉先生的一生,活出了他自己想要的日子,想要的人生。

1989年10月在家看書,左側是卡片箱和放大機。

上海炎黃書畫院副院長兼秘書長陳志強談到,雖然他比張偉先生年長10歲,但是在生活當中,在學術研究當中,張偉先生始終是他的老師。秀才入青史,張偉先生的名字永遠留在了上海近代文化研究的青史當中。

作為見證了張偉先生最后背影的人,澎湃新聞藝術主編顧村言表示,張偉是上海近現代海派文化研究者的一個重要代表,為海派文化基礎研究作出了巨大貢獻,“張偉生前為東方早報與澎湃新聞撰寫了不少海派藝術研究的文章,張偉先生為了土山灣研究,事事親力親為,為了展覽,拼到了生命的最后一刻。他是一位純粹的學者,有天真之氣,正當學術的井噴期,在疫期尾聲,忽然逝去,讓人扼腕,真可稱壯烈。”

電影文化資料收藏家劉鋼談到他與張偉先生初識于電影研究,最開始他認為張偉先生只是一個老電影的研究者,后來才認識到張偉先生的博學多才。劉鋼表示自己并不是一個專業的學者,只是一個商人,他研究電影也只是作為業余愛好而已。但是張偉先生十分大氣,一直積極地為劉鋼推薦介紹。

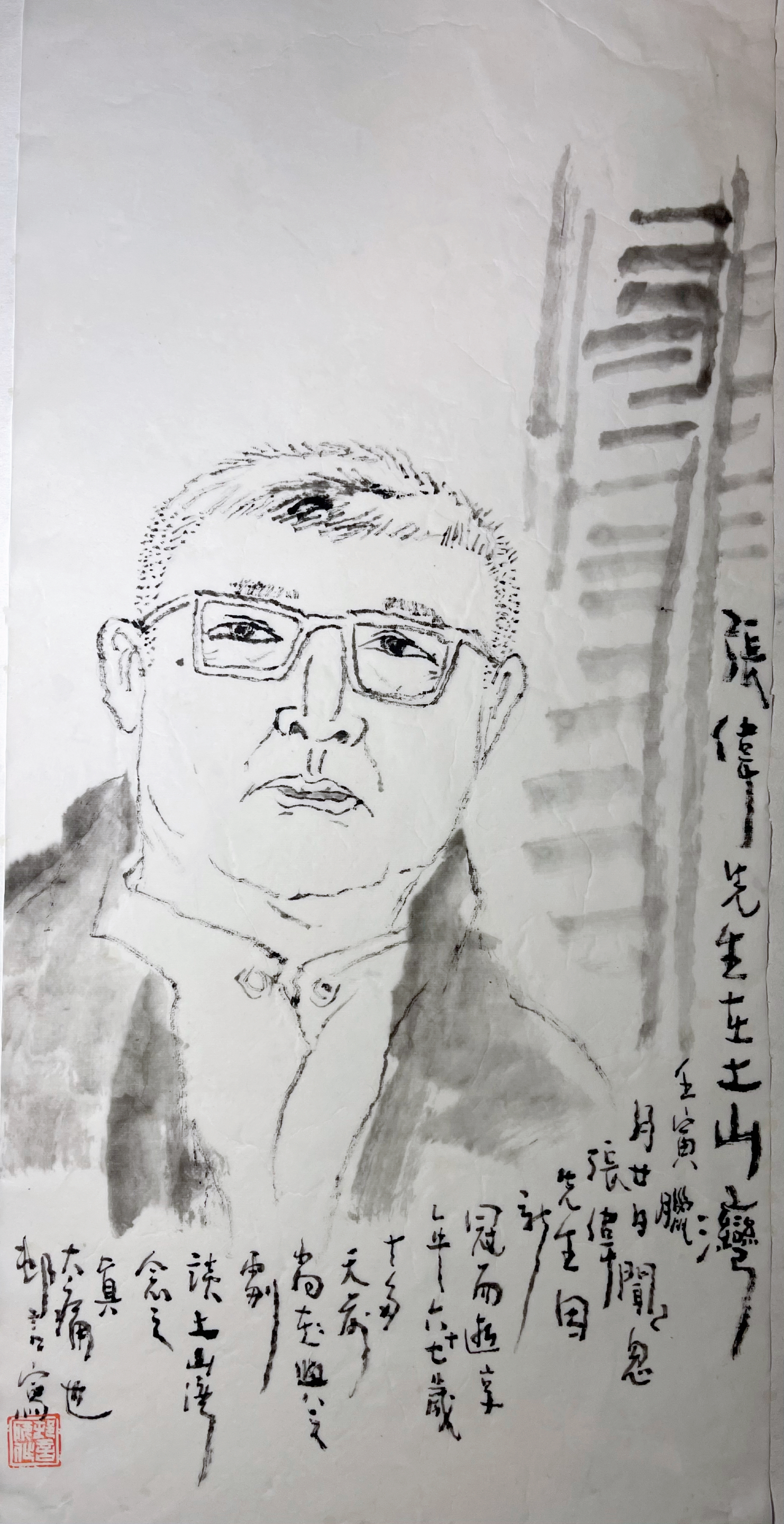

《張偉在土山灣》 圖 顧村言

上海圖書館歷史文獻中心原副主任陳先行深切懷念了張偉先生的一生,表達了對逝者的思念。上海年華組長嚴潔瓊代表上海年華項目組感謝張偉先生對后輩的厚愛。張偉先生十分和藹可親,經常關心后輩的工作與生活,在工作中能夠遇見張偉先生這樣的前輩,是后輩們的幸運。“我和我的同仁們也會在張偉老師為我們開啟的這套研究之路上面繼續走下去,我想他也會為此感到欣慰的。”嚴潔瓊說道。

上海廣播電視臺紀錄片中心黨總支副書記朱宏表示,張偉是紀實頻道的老朋友,他們初識于2002年的一個欄目,張偉老師是他們請教最多,采訪最多的,是他們當時印象最為深刻的一位老師。巴金故居常務副館長周立民表示張偉老師的離世,給海派文化研究留下了虛空,這一虛空很難被填補。原上海市檔案館副館長邢建榕認為張偉先生是一位十分純粹的學者,有著傳統學者的治學精神,又有現代學者的這種開拓意識,創新意識,為人很厚道。張偉先生打開了海派文化研究的一扇門,得益于張偉先生的研究,海派文化能夠繼續發展。金融文化學者何成鋼談到張偉先生的逝世是我國圖書館屆的損失,張偉先生精彩的人生碩果累累,輝耀學海。張偉老師的同學、好友,上海作家協會理事沈嘉祿先生表示了對張偉先生的懷念,回顧了他卓越的學術貢獻和嚴謹的治學精神。

黑龍江大學博物館執行館長臧偉強也發來書面悼念表達對張偉先生的追思:“與張偉先生交往不多,但他給我的印象極為深刻,難忘。最親密的一次交往,是前不久的曬書會。他與我頻頻發微信,全部手寫,熱切洋溢,細致入微,動員我參加此次活動。一代學人謙虛儒雅的風范,于此畢現,令人感佩。”

最后,上海圖書館歷史文獻中心主任張奇說,張偉在上世紀80年代初開始了40多年的近代文獻整理和研究。他全身心投入,辛勤耕耘在其中,津津樂道在其中,收獲成就在其中,為海派文化研究以及傳承傳播不遺余力。“張偉老師學術研究的專業性、多彩性和獨創性,以及沉下心搞研究的事業心和敬業精神,是我們歷史文獻中心的寶貴財富,更是為我們歷史文獻中心館員們的成長和發展樹立了榜樣。”今年9月,歷史文獻中心將在徐家匯藏書樓舉辦展覽,以表達中心對張偉先生的崇敬懷念和前行。

張偉先生追思會紀念冊

以下是部分發言選錄

徐強(上海圖書館副館長):我與張偉先生相識于1996年上海圖書館淮海路館新館開館之時,雖然工作接觸不多,但作為館所近代文獻的領軍人物已多有耳聞。

之后有兩件事使我對張偉先生的了解更為深入。一是2004年館所成立的“上海年華”項目組,內容策劃和組織的團隊即由張偉先生領銜,我所在的系統網絡中心作為技術開發和運營團隊負責技術支持和應用開發,我們的接觸就多了起來。自成立伊始,“上海年華”項目就不斷致力于對上海地方近代史料的開發、整理和研究,不斷推出整理或研究成果,如開發“電影記憶”圖片影像資料庫、“圖片上海”近代圖片庫等。二是2002年張偉領銜的上海圖書館研究小組編撰出版了《中國與世博:歷史記錄(1851-1940)》一書,分別從世博會的百年歷程、中國與世博會的關系以及相關原始史料輯錄三個方面,反映了中國早期參加世博會的過程。張偉當時在接受采訪時認為“學者在研究城市史、近代史時,往往繞不開對外交流,但以往的研究偏重文化,在工業、商業以及外交理念等方面則有空白。世博作為世界文明的集大成者,研究世博史,就是一個補上這些功課的很好平臺。”

歷史文獻中心有許多同仁,在專業研究上各有所長,張偉就是其中一位。他對于館藏的近代歷史文獻熟稔于心,研究上建樹頗多;同時又是熱心腸,無論是讀者還是同事,在近代歷史文獻上有什么問題,張偉遇到了總是悉心指導,從不搭架子。張偉80年代在徐家匯藏書樓工作期間,結識的讀者,包括今天在座的好幾位,都和他成為了長期的好朋友。而在組建上海年華項目組后,張偉言傳身教,為上海圖書館培養出了好幾位青年骨干。一代代圖書館員間無私的傳承,才能讓文化得以積淀,才能讓我們的知識服務精益求精。

1997年2月,張偉拜訪施蟄存先生

張舒萌(張偉先生哲嗣):父親生前本是怕麻煩的人,我曾猶豫是否要補辦儀式。后來,一是陸續從父親生前好友的悼念及交流過程中,以及整理父親遺物、遺著過程中,父親除了家長身份以外的幾十年專注學問的學者形象逐漸豐滿;二是父親生前單位上海圖書館的鼎力支持,與我聯系主動提出希望單位出面準備紀念活動。這給了我和家人信心及決心。

父親是位細心且勤于整理的人。會前放的紀錄短片以及各位手中拿到的張偉生平紀念冊,每張照片都是從父親幾百張他自己記錄、整理的照片中挑選出來。早期的照片都是他自己沖印,背后記錄下時間背景,有電腦后再電子掃描成檔。數碼照片他也會定期整理分類,做好記錄。翻閱他的書稿,從1980年代就記錄著他發表的文章。歷年專著等整齊地、圖文并茂地收錄在他的工作電腦中。通過這些,我得以在他離世之后重新了解他的世界,懷念他的過往。

父親是位博學且有才情的人。年輕時的父親琴棋書畫均有涉獵。正是因為在印刷場寫得一手好字被上圖古籍部相中,調去了徐家匯藏書樓,方有機會讀書學習進而走向學術研究之路。父親喜歡讀書寫書,進入徐家匯藏書樓工作被他稱為“老鼠跌在米缸里”。我整個讀書時代,家中有一張大大的書桌,每天晚上我這頭書寫作業,父親就在另一頭伏案寫作。在父親一篇序跋中,他提到:“多年來,我一直沉浸在書堆之中,由于愛好,也由于責任。今后如果健康地活著,當然也會一定會繼續寫下去。”父親喜歡篆刻,年輕時自己刻章,后來請友人為其鐫刻,作為抒發心情的雅玩。友人相贈的兩枚閑章“青春不覺書邊過”、“愿有歲月可回首”可謂其一生的寫照。

父親是位嚴謹且堅持的人。他1980年盛夏進入徐家匯藏書樓工作,1996年搬至淮海路本館辦公,2016年退休,在上圖工作將近40年,退休后仍致力于挖掘、弘揚海派文化,并且厚積薄發。父親所有的研究起點起源于上世紀八零年代,有些領域的研究一耕耘就是數十載。對徐家匯和土山灣的研究興趣最早源自八零年代和當地居民的交流;對小校場年畫的研究興趣最早源自在藏書樓摸索、整理第一手館藏年畫。遇到心得即作筆記、發現有價值的文獻力所能及地收集收藏,分門別類地積累素材。一篇文章可能積累沉淀幾年甚至十幾年時間。這些積累和習慣,父親一堅持就是四十年,終于成了朋友口中稱贊的“耐得住寂寞,真正做學問的學者”。閱讀父親的日記,我被他的一段文字感動:“說實在的,對電影戲劇文獻及小校場年畫和月份牌文獻,我是帶著責任感來進行搜集整理的,看到有文獻價值的就不忍其散落。生命太短暫,你必須對某些東西傾注深情”。

張偉

2013年10月,為拍攝紀錄片,采訪石印工人

陳志強(上海炎黃書畫院副院長兼秘書長):我與張偉先生相識、相交、相知已經16年了。我一直為有張偉先生這樣的好朋友、好鄰居而感到慶幸。我比張偉先生癡長10歲,從年齡的角度,我們也可算得上是“忘年之交”了。作為張偉先生的鄰居,我是“近水樓臺先得月”,在近代美術教育領域等方面的研究中,經常能得到張老師近距離的指點,所以張偉先生更是我的良師益友。

因為是鄰居,我與張偉先生過從甚密,特別在疫情封控期間,幾乎每天相見、交談甚歡。張偉先生雖然已經離開我們三個月了,但與他交往的點點滴滴仍常常會浮現在自己的眼前。特別是在小區散步時,每每走過張老師的家門,就會覺得張偉先生并沒有走遠,也許哪一天我們仍能泡上一杯茶,在一起促膝長談,向他討教學問。

張偉先生治學嚴謹,從不人云亦云。我的母校上海美專與土山灣、徐匯區和上海圖書館有著千絲萬縷的聯系,所以在上海美專校史及上海美術教育史的研究中經常能得到張偉先生的指點,獲益匪淺。

最近整理張偉先生饋贈給我的書籍,從最初的《滬瀆舊影》《遙遠的土山灣》,到《唐大郎紀念集》《月份牌歷史與藝術》《海派》叢書等,直至《土山灣畫館人物志》,已經累積了十來本張先生的大作。平時張老師在給我的書上都是用墨水筆寫就的款識和簽名 ,從不蓋章,而最后一本《土山灣畫館人物志》卻用軟筆非常工整地題了款,并蓋上了“鎮海張偉”的名章,在上款還蓋了一個“秀才入青史”的壓角章。盡管印章的最后一個字看起來像“心”字,但我更愿意把它看成是“史”字。冥冥之中,張偉先生似乎提前為自己的人生刻下了一個完滿的句號——“秀才入青史”,張偉先生的名字永遠留在了上海近代文化和海派文獻研究的“青史”之中。

追思會現場

何成鋼(金融史研究專家、上海市地方史志學會理事):我與張偉先生相識于1981年金秋的麗娃河畔,那時我們還是懷揣夢想的文學青年。在班上這一百一十號人中,我跟他的最大契合點在于“愛書”。

那時的我,喜歡買書在同學中是出了名的,《東方早報》的“海上書房”欄目還就此專門予以整版報道;而張偉的藏書則以質量高更勝一籌,當我問他的藏書是否也在“海派書房”上報道過時,他卻低調地回答:“現在我還不想這事”。殊不知,張偉的藏書和文獻收藏,幾近本本有來頭,相較于我又何止“更勝一籌”呢!關于張偉與“書”,我依稀記得這樣三件往事。

一則畢業論文的故事。1986年在華師大的讀書生涯即將結束,我們開始寫畢業論文,別的同學都在絞盡腦汁,搜索枯腸,而張偉不幾日就拿出一份洋洋萬言的論文,被指導老師不假思索地打上了一個“優”的分數。據說,他在論文中考證出老舍用一不為人知的筆名寫的一篇文章(一說是張愛玲的一篇文章),無怪乎在畢業典禮的發言中,指導老師冉憶橋高度評價了張偉同學“功底深厚”!此其一。

二則蹭飯蹭面的故事。八十年代,上海高校涌現出一批頗具名望的青年學者,有些后來成為各該高校的圖書館館長、中文系主任和著名學者,每當他們去徐家匯藏書樓查閱資料,都能得到張偉熱心的幫助。要知道四十年前的這批學人,都是三十來歲的青年人,初出茅廬,羽翼未豐,由于相熟投緣,他們中午還經常在張偉處蹭飯蹭面,一時傳為佳話。

三則修志的故事。交通銀行有編纂銀行史的工作。張偉出謀劃策,還利用圖書館強大的檢索功能,幫助我們檢索出滬上主流媒體、歷時三十年、數以百萬計的相關文字報道,為交通銀行史志編纂工作,做到“處處有來頭,事事有出處”,而鼎力相助,可謂功德無量。

張偉先生生前經常對我說的一句話是:“何兄啊,對自己要好一點!”可見他的仁愛之心。我則在去年12月疫情高峰前跟他分享了張文宏對疫情形勢的預判,希望我們都能夠成為“三分之一”不被感染的幸運者。可是,世事莫測,張偉先生為了他念茲在茲的學術事業,因勞累過度,不幸倒在了決勝疫魔的前夜,令人不甚唏噓!天若假以時日,他必將收獲更加豐碩而不可替代的學術成果。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司