- +1

數據|人地關系矛盾是否加劇:土地利用與覆被變化四十年解析

隨著城鎮化和工業化的持續推進,中國土地利用與覆被發生了巨大變化。第三次全國國土調查顯示,全國現有耕地19.18億畝,與10年前第二次全國國土調查相比,耕地面積減少1.13億畝。伴隨耕地面積減少的,是建設用地與其他地類的擴張。2000-2010年我國建設用地總面積增加5.53萬平方公里,尤其長江三角洲地區,其中16個地級市建設用地總面積由1.61萬平方公里增長至2.58萬平方公里,增幅高達60.25%,成為近年全國建設用地擴張最快的區域。

與此同時,全球氣候變化,極端氣候事件增多,許多地區草地與森林退化、濕地減少、水土流失、荒漠化加重、滑坡與泥石流災害增多,進一步加劇了地表覆被變化的復雜性。自上世紀末我國實施一系列包括退耕還林、天然林保護、重點地區防護林建設等在內的重大生態修復工程以來,環境惡化趨勢有所緩解,但土地利用與覆被總體上呈現出特征的多樣性、過程的復雜性和趨勢的不確定性。

準確、及時的土地利用與覆被變化信息對正確把握區域生態環境變化趨勢非常重要,也是模擬地表過程、應對氣候與環境變化的重要參量。

土地利用與覆被變化的格局

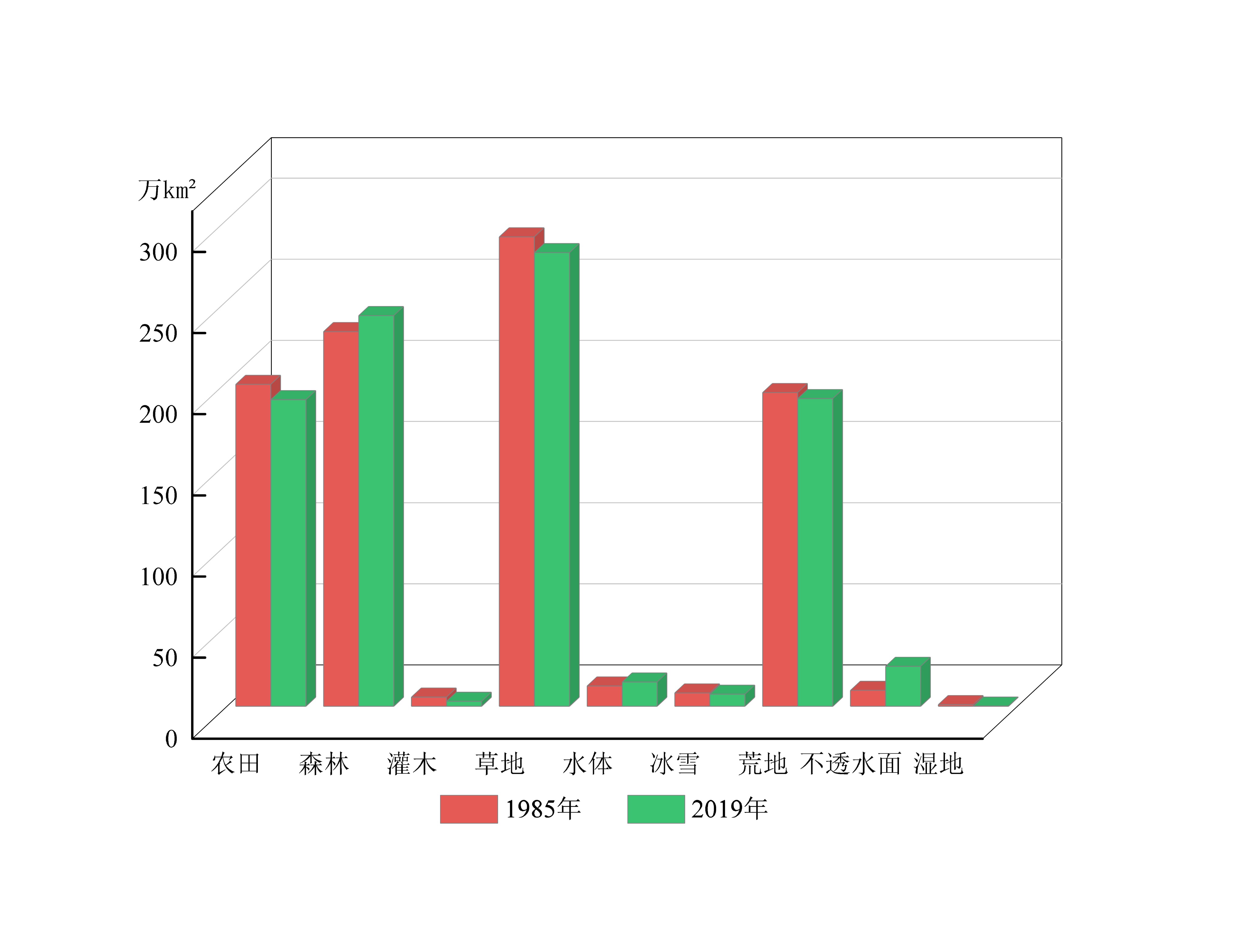

上世紀八十年代以來,中國土地利用及覆被變化主要表現為不透水面、水域、森林面積顯著擴張,農田、灌木、濕地、草地面積減少(圖1)。期間,不透水面積空前擴大,2019年超過2450萬公頃,比1985年增加1.5倍,變化幅度遠超其他土地覆被類型,比排名第二的森林高出46.56%;從1985年到2019年,地表水域面積增加237萬公頃,78.40%發生在“九五”水電發展規劃之后;森林面積增加1002萬公頃,與初期相比增加了4.34%;1985-2010年,耕地損失4.57%,2010年實施“耕地保護紅線”政策后,耕地損失有所減緩,損失率降至0.03%;灌木減少259萬公頃,荒地從1985年到2000年增加了0.80%,但從2000年到2019年減少了2.62%,可能與2003年后的退牧還草等生態工程有關;濕地減少92萬公頃,其中91.3%發生在2000年之前;1985-2000年草地面積減少623萬公頃,降低2.15%,而2000年至2019年草地減少1.16%,約328萬公頃,草地減少的幅度和速度都有一定程度降低。

圖1 1985與2019年主要土地覆被類型面積變化圖 圖源:筆者繪制

不透水面的擴張主要來源于城市建設用地規模擴大,在珠三角、長三角、華北平原、四川盆地以及東北平原等地區比較突出(圖2)。1980-2018年,成都市建設用地增加了1385.58平方公里;2000至2015年上海市建設用地面面積增長了1162.22平方公里,年均擴張率達4.06%。建設用地擴張大多侵占城市周圍的耕地,直接影響地區生態景觀和糧食產量,嚴重威脅國家和地區生態安全、糧食安全與社會穩定。

據統計,我國水體面積總體呈增長趨勢,特別是青藏高原地區,青海湖、四陵湖等湖泊都出現不同程度擴張。在一些地區,湖泊萎縮現象仍存在。以武漢市為例,1995-2015年湖泊面積減少46.42平方公里,減少了35.54%,嚴重破壞了湖泊體系調蓄洪水、生物棲息地等功能。

塔克拉瑪干沙漠南緣的奇拉綠洲、榆林市毛烏素沙漠等地,草地面積顯著增加,但在西北部分地區,過度開墾導致草地損失嚴重。

2017年,云南省第四次森林資源調查顯示,森林面積比2003年增加1.17萬平方公里,森林覆蓋率由56.24%提升至59.30%,森林蓄積量增加18.3%,森林數量和質量都顯著提高。在東北地區,耕地開墾導致森林砍伐的現象較為突出。

圖2 城鎮建設用地侵占耕地 圖源:騰訊新聞

土地利用與覆被變化的驅動因素

土地利用及覆被變化與環境變化緊密相關。氣候、降水等自然因素對我國西部地區水域擴張有顯著影響,但人為因素對土地利用與覆被的影響更為劇烈。

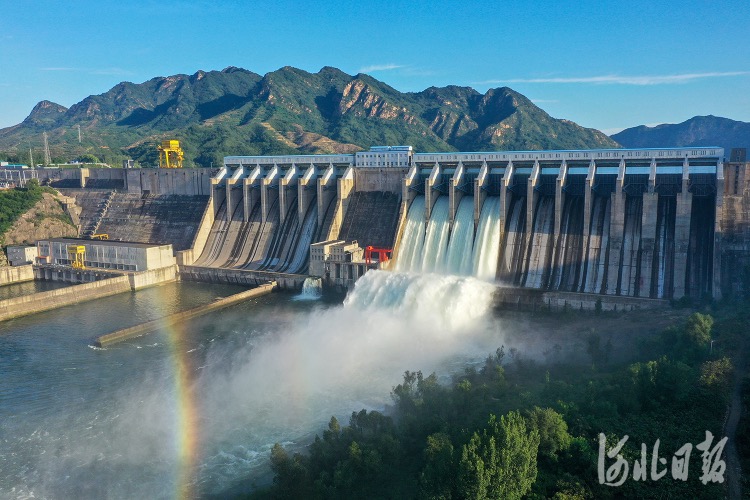

上世紀八十年代以來,一系列生態保護、能源轉型升級政策的實施,極大影響了我國土地利用與覆被變化,我國耕地損失占比高達33.50%,耕地主要向不透水面和森林轉變,說明快速城市化進程和退耕還林工程對土地覆被產生了深刻影響。1995年,中國提出發展水電之后,修建了多個大壩和水庫,一方面,大片農田被水覆蓋,地表水域顯著延伸;另一方面水域面積增加,影響了中下游地區的平均氣溫、土壤濕度、植被覆蓋、生物量、水質等,也對調節區域氣候、維護生態環境穩定有一定作用,促進了地區漁業和能源產業的發展與升級,推動了當地經濟發展。

上世紀九十年代以來,由于我國長期進行人工造林和再造林,實施嚴格的森林砍伐監管制度,有序推進退耕還林工程以及增加生態投入等措施,中國森林面積持續增長,對世界森林增長貢獻率高達40%以上(圖3)。全國第四次、第九次森林資源清查估算數據顯示,我國森林碳匯總量占世界森林碳匯總量的比重由1990年的1.8%提高至2020年的3.2%。氣候變化背景下,森林面積增長,固碳能力增強,不僅推動我國雙碳目標的實現,同時展示了我國對遏制世界森林面積持續下降發揮的巨大作用。具體來講,不僅利于水源涵養、防風固沙、抵御災害、固碳釋氧,還保障了木材、果實、油料產品的穩定供應,對維持全國近14億人口的生計有重要作用,也為中國持續經濟增長提供了強大的生態基礎。此外,由于退耕還草、輪牧、休牧和禁牧等保護措施的實施,我國草地恢復成效顯著。相關報道指出,2011-2018年,全國天然草原鮮草總產量增加了9752萬噸,草原綜合植被蓋度由51.0%提高到55.7%,且呈現波動上升趨勢,荒漠化和沙化也得到明顯遏止。

圖3 甘肅省定西市安定區趙家鋪退耕還林工程 圖源:人民政協網

除了政策因素外,社會經濟快速發展也極大推動了土地利用與覆被變化。過去幾十年里,我國人口迅速增長,對土地資源的需求劇烈增加,在西北和東北地區,耕地開墾造成了草地和森林大量損失。我國城市化進程持續加深,城鎮空間迅速蔓延,嚴重擠占農業空間,導致農田面積大幅減少。隨著人們生活水平提高,食物消費需求趨于多元化,對肉、蛋、奶等的需求上升,為減輕東北平原等主要農區的負擔和生態環境壓力,山區和牧區的農林牧業快速發展,耕地也由種植傳統主糧向種植經濟作物和畜牧業轉移。近年來,農村人口不斷向城市聚集,同時,電能、天然氣等能源向農村地區普及,農戶家庭采集薪柴、秸稈作為能源的需求減少,降低了人類對森林生態系統的擾動,有益于森林恢復。而在長江中下游流域,人類活動加強,耕地開墾和城市擴張不斷侵占水域,引起湖泊面積持續萎縮,嚴重破壞了湖泊生態系統,引發一系列水資源管理和防洪問題(圖4)。

圖4 河北省唐山市遷西縣潘家口水庫大壩。 圖源:河北新聞網

人類對土地利用與覆被變化的響應

在人為因素和氣候變化驅動下,許多國家和地區都出現過城鎮擴張加劇、優質高產農田流失、過度開墾導致草地退化等現象,導致土地荒漠化、生物多樣性減少、土壤質量降低等生態環境問題,人與自然之間的矛盾加深,嚴重影響未來可持續發展。我國和世界上其他國家均實施了一系列措施,以響應土地利用與覆被變化,緩解人地之間的矛盾,主要包括深入開展土地利用與覆被變化項目研究、構建國土空間規劃體系并科學指導國家空間資源開發與保護和推進綠色可持續發展三方面。

過去幾十年,人類在遙感衛星、大數據、云平臺和云計算等技術領域,實現了驚人進步,開發了不同層面的高精度、長時間序列的土地覆被數據集,實現了對土地覆被變化動態實時監測,幫助人類深入理解土地利用及覆被變化。1995年,國際地圈生物圈計劃和全球環境變化人文因素計劃聯合提出“土地利用/土地覆被變化(LUCC)”計劃,旨在通過實例研究揭示土地覆被變化動態特征與原因,建立全球或區域土地利用與土地覆被變化模型,揭示土地利用與土地覆被的驅動力,預測全球或區域土地利用與土地覆被變化的未來趨勢。21世紀以來,國際上推出“全球土地計劃”、“未來地球計劃”等項目,以加強國家和地區間科學的溝通與合作,量測、模擬和理解人類-環境耦合系統,應對全球環境變化帶來的挑戰,促進全球可持續發展。2014年、2016年和2019年分別在德國、中國和瑞士召開了3屆全球土地變化計劃開放科學大會,進一步推動了土地利用與覆被變化面向可持續性的研究進程。聯合國糧農組織、氣候變化政府間工作委員會等確立了與“土地利用與覆被變化科學研究計劃”相關的研究項目,中國、美國、荷蘭等國家也分別開展了不同層次的土地利用與覆被變化研究項目,深入研究土地利用與覆被變化,推進可持續發展。

近年來,中國也在推進構建全國統一、責權清晰、科學高效的國土空間規劃體系,劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等空間管控邊界,統籌布局生態、農業、城鎮等功能空間,為可持續發展預留空間。我國提出要堅持“山水林田湖草”生命共同體理念,推進生態系統保護和修復;遏制耕地“非農化”與“非糧化”,嚴格控制城鎮建設用地占用耕地,改進耕地占補平衡管理措施,推動耕地質量保護與提升,強化地方監管考核機制,把制止耕地“非農化”和“非糧化”落到實處。同時,樹立大食物安全觀,優化農業生產結構, 加快構建多元化食物供給體系,全面推進大食物安全治理體系建設。

1983年,聯合國第38屆大會批準成立世界環境與發展委員會,公布了《我們共同的未來》的報告,呼吁全球各國將可持續發展納入發展目標。1992年聯合國環境與發展大會召開,102個國家首腦共同簽署《21世紀議程》,普遍認同了可持續發展的理念與行動指南。近年來,中國也在可持續發展道路上探索前行,持續推進美麗中國建設;以國家重點生態功能區、生態保護紅線、自然保護地等為重點,實施重要生態系統保護和修復重大工程;促進綠色低碳發展,推動能源清潔低碳高效利用,積極穩妥推進“碳達峰”、“碳中和”。

人與自然和諧共生的現代化需求

土地利用與覆被變化(LUCC)是表征人類活動對地球陸地表層生態系統影響最直接的信號,也是人類社會經濟活動與自然過程交互鏈接的紐帶,是可持續發展的主要組成部分。上世紀八十年代以來,隨著工業化、城市化進程的推進,我國土地利用與覆被發生了顯著變化,人地矛盾逐步顯現。土地利用與覆被研究應融入可持續發展的科學框架,促進生態保護、氣候變化應對、節約集約和綠色低碳發展。

在構建國土空間治理體系的背景下,科學布局農業、生態和城鎮空間,保障土地合理開發利用,是解決經濟社會發展與生態保護之間的矛盾、實現可持續發展的重要途徑。土地利用與覆被變化研究面臨如何借鑒可持續科學框架、整合新興技術、支撐國土空間規劃與治理等挑戰。未來,土地利用與覆被變化(LUCC)研究應積極面向國土空間規劃主戰場,幫助推進生態文明建設總體要求,優化國土空間布局結構,緩解資源環境問題,為建設美麗中國和實現可持續發展目標服務。

(作者王亞輝系西南大學地理科學學院副教授,陳燕系西南大學地理科學學院本科生,顧畛逵系中國地質科學院地質力學研究所副研究員,楊慶媛系西南大學地理科學學院教授)

參考文獻:

Yang, J., Huang, X. The 30 m annual land cover dataset and its dynamics in China from 1990 to 2019. Earth System Science Data, 2021, 13(8): 3907-3925. doi: 10.5194/essd-13-3907-2021.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司