- +1

非遺尋訪|王威談嘉定竹刻:以竹為紙,復蘇文人技藝

國家級非遺項目嘉定竹刻代表性傳承人王威是嘉定竹刻近半個世紀以來一位不可或缺的人物。他幾乎憑一己之力,促成了嘉定竹刻在當代的復蘇,而今活躍著的嘉定竹刻的中堅力量幾乎都師從過他。這些天,“竹緣嘉趣——王威藝術作品展”正在嘉定博物館舉行。展覽展出王威從事竹刻藝術42年來、各時期的竹刻代表作,呈現他與竹子分分合合40余年的人生縮影。

“嘉定竹刻是以刀代筆,每一筆每一刀下去都有書法繪畫的線條韻味在其中。如果沒有嘉定文人的參與,嘉定竹刻不可能有如今輝煌的歷史。”王威對澎湃新聞說。

王威的堂號——“竹緣堂”,恰如其分地道出了他與竹子分分合合的半生緣分。從20多歲出頭被招進“竹刻社”,點燃嘉定竹刻復蘇的火苗,到如今退休后依舊為嘉定竹刻的傳承而奔走,期間因各種原因曾暫別或遠離竹刻事業,但冥冥之中像有什么東西牽引著又回到刻竹的軌跡上來。“嘉定竹刻是文人所開創的一門技藝,它是以刀代筆,以竹為紙,融書法、繪畫、篆刻與印章諸藝術為一體的民間工藝。它的主要技藝有深刻、淺刻,陰刻、透雕和圓雕五大類,每一種刻法都是鬼斧神工。”

展覽現場 境由心造臂擱 王威

嘉定竹刻創始于明代中葉,創始人是朱松齡,之后他們子傳父業,經過祖孫三代的不斷努力打造,使得嘉定竹刻的技法日臻完善,明清兩代深受達官貴人和文人墨客的青睞。清末,漸趨衰落,名家稀少;民國以后,產品漸趨滯銷,及至解放初期,有著400多年歷史的嘉定竹刻已奄奄一息,偌大的嘉定縣城竟找不出一位竹刻藝人。

明 朱鶴 松鶴筆筒 南京博物院藏(非本次展品)

王威成長于嘉定安亭老街一個書香門第家庭,父親是小學校長兼美術老師,曾師從江蘇國畫院副院長宋文治先生。兒時父親一到家,就指導弟兄三人涂涂畫畫,如今兄弟幾個都從事藝術相關的領域。王威17歲插隊到農村,因為會畫畫,被選為宣傳干事,發揮一技之長。當時的嘉定竹刻已經奄奄一息。上世紀80年代初,胡厥文先生聯合多位愛國人士,呼吁復興嘉定竹刻技藝。在嘉定縣政府的支持下,鄉鎮工業局工藝品公司下屬的“竹刻社”成立,該社招收六名成員專職從事嘉定竹刻創作,試圖恢復這門優秀的傳統工藝。王威作為這六人組的一員,就此與嘉定竹刻結下一生緣。

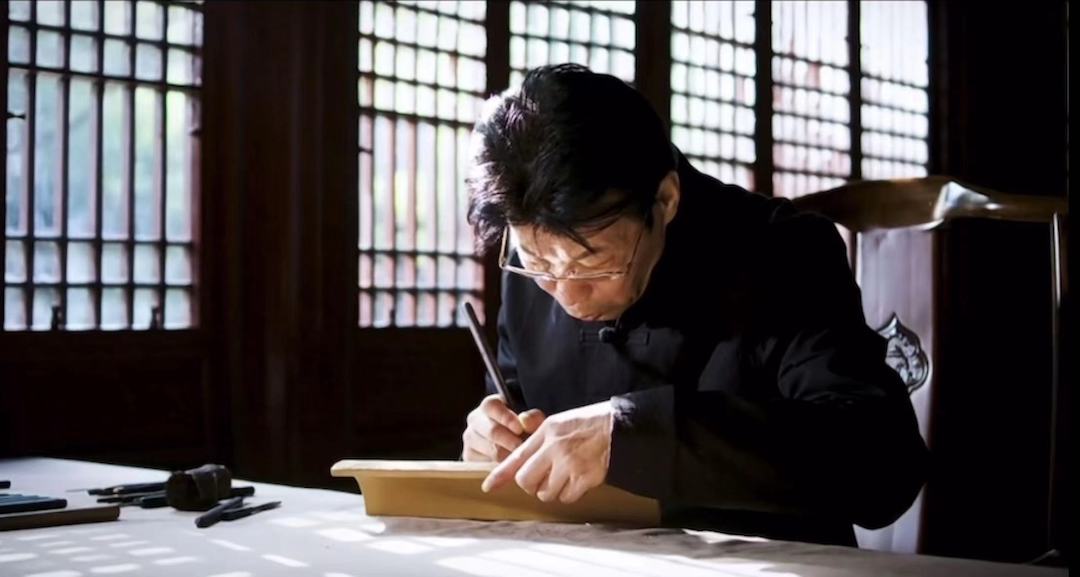

王威

可以說,王威見證了嘉定竹刻在當代的發展。他是親歷者,他的堅守或轉身離開,伴隨了嘉定竹刻的起起落落。

起起落落竹緣人生

澎湃新聞:嘉定竹刻有著400余年歷史,是嘉定的一張名片。然而在上世紀五十年代末,嘉定竹刻的發展一度陷入絕境,竹刻技藝面臨斷層。上世紀80年代初,在胡厥文等愛國人士的呼吁和各級政府的幫助下,嘉定成立“竹刻社”,恢復了對嘉定竹刻技藝的學習與傳承。您作為其中的親歷者,能介紹一下嘉定竹刻在當代的發展歷程和現狀么?

王威:嘉定竹刻創始于明代正德年間,創始人是朱松齡。之后他們子傳父業,經過祖傳三代的不斷努力打造,使得嘉定竹刻的技法日臻完善,明清兩代深受達官貴人和文人墨客的青睞。康乾時期是嘉定竹刻最鼎盛時期。《竹人錄》詳細記載了明清時期嘉定竹人的狀況,光《竹人錄》上記載就有100多名竹刻藝人,都是有名有姓從事嘉定竹刻。康乾時期,嘉定老街上可謂竹刻店鋪林立,說明當時經濟繁榮,竹刻產品需求旺盛,刻竹藝人人丁興旺。

明 朱小松 竹雕劉阮入天臺香筒(非本次展品)

清末嘉定年間,竹刻開始走下坡路,由于竹刻產品的滯銷,參與刻竹的藝人也漸趨減少。及至民國,只有寥寥無幾的藝人在從事竹刻,其中竹刻大師潘行庸被我們稱為“嘉定末代竹刻大師”。他在解放前,孑然一身,窮困潦倒,常為生活所迫,趕制筆筒、扇骨、筷子等日用品尋找買主。一度曾為成豐面粉廠業主金鼎康私人刻匠。

到1950年代末,嘉定竹刻已經奄奄一息,嘉定竹人轉行的轉行,過世的過世,幾乎沒什么人在從事竹刻創作。1960年代初,上海玉石象牙雕刻廠成立,我們嘉定一幫老藝人轉行,被招收進玉石雕刻廠從事玉石象牙雕刻。嘉定竹刻就這樣斷層了。

由于嘉定竹刻在民國時期聲名遠揚,過去華僑出國時帶了很多竹刻出去,竹刻被視作一大收藏品類。直到1980年代初,一些老華僑回國探親,他們為嘉定竹刻的沒落感到惋惜。曾任全國人大常委會副委員長的嘉定籍老先生胡厥文,十分關心嘉定竹刻的發展,他在1980年代初寫信給嘉定縣政府,詢問嘉定竹刻現狀,倡議要保護恢復嘉定竹刻。在胡厥文聯合多位愛國人士的呼吁和各級政府的支持下,嘉定縣成立“竹刻社”,從1981年開始招收學員學習竹刻,把恢復嘉定竹刻這門傳統技藝當作“政治任務”來落實。

那時我剛二十歲出頭,因為有畫畫基礎,被招進竹刻社,成為全區六名竹刻社成員之一,學習傳承嘉定竹刻。

展覽現場 松下論道圖臂擱 王威

澎湃新聞:進入“竹刻社”以后,你們具體怎么學,跟誰學?還有沒有老先生可以帶帶你們?

王威:進入單位以后,我們幾個人成了全縣的期待,身負使命。領導第一次訓話,就跟我們說,這門手藝不光是傳承,最主要的它還是一項“政治任務”,叮囑我們要勤心磨練,一定要先把竹刻學好,才能談朋友。 我們都把領導的話銘記在心。

嘉定竹刻是一門斷層的手藝,那么跟誰學呢?其實是沒人可學的,我們竹刻社六名成員,其中有三名是像我一樣二十歲出頭的年輕人,有三名是原來在農村刻花板的老師傅,就讓我們跟他們學。他們的技藝跟嘉定竹刻關聯不大,刻的東西連我們自己的都看不大上,沒見過嘉定竹刻真正的好東西,慢慢地我們都失去學習的興趣和信心。

領導知道了我們沒人教學的處境后,就讓我們去全國各地的博物館考察,去觀摩我們前輩留下的嘉定竹刻精品。啟程去往的第一站就是蘇州博物館。那時候“破四舊”剛結束,博物館還沒正常開放,基本都是大門緊鎖。當我們拿著介紹信,敲開博物館大門,對嘉定竹刻喜愛有加的老館長見到我們年輕的面龐,難抑興奮,反復說著“嘉定竹刻后繼有人了”。這一場景至今給我留下深刻印象。

清 周顥 淺刻竹石圖竹筆筒 上海博物館藏(非本次展品)

在蘇州博物館庫房,當我們第一次見到前輩竹人的作品,很震撼,深感古人竹刻技藝的鬼斧神工。那些竹刻作品經過幾百年光陰的滌蕩,每件作品都留下紅潤的包漿,每一件作品都可以深深地打動人。

看完之后我們信心倍增,回去之后我連續幾晚失眠,博物館里的每一件竹刻都像放電影一樣在我腦海中漸次浮現。此后我們又去了南京博物院、揚州博物館、北京故宮博物院,每到一個館,當地的館領導就感嘆“你們嘉定竹刻從此后繼有人了”“一定要傳承好你們前輩的技藝”。

當時沒有圖片資料,全憑記憶,因為看得認真,每一件作品都深深地印在腦海里。嘉定竹刻的技法可分為透雕、浮雕,薄地陽文、陰刻、圓雕……如果不是親眼所見,根本做不出來。回來以后我們就反復揣摩,慢慢把記憶里的精湛刻法變為現實,通過半年日以繼夜地努力,慢慢就跟嘉定竹刻的傳統技法接上軌了。

涼亭消夏圖筆筒 王威

澎湃新聞:除了對前輩竹刻作品的“心摹手追”,還有什么因素促使您這么快就掌握竹刻技藝的精髓?

王威:進入工藝品公司竹刻社后,作為一名專職刻竹人員,我們已經正式開始學習竹刻了。竹刻社為了提升我們的美術基礎,增加我們的藝術修養,還把我們當中的三位年輕社員送到浙江美院去進修,我們從國畫到西畫系統學習了一年的美術課程。

從基礎素描開始,加之我們本來就有一些國畫基礎,學起來快,常常是日以繼夜的畫,雖然只系統學習一年,但絲毫不遜于現在大學本科四年的學習。通過一年的學習,對于我們竹刻技藝的提升也是一大飛躍。

清 吳之璠深浮雕二喬并讀圖竹筆筒(非本次展品)

二喬并讀筆筒 王威

澎湃新聞:“竹刻社”后來經歷了怎樣的發展?嘉定竹刻真的是從“一個人的藝術”發展到現在么?最早的竹刻社六名成員為什么只剩你一人堅守刻竹領域?

王威:這其中又是一段很長的故事。一開始因為胡厥文老先生的呼吁,為了恢復嘉定竹刻的傳統技藝,成立了工藝品公司隸屬的竹刻社。到1980年代初,企業被要求自負盈虧,由于當時經濟不景氣,老百姓普遍很貧困,竹刻產品滯銷,幾年下來庫房囤積了很多竹刻。竹刻社后來被迫關停了,企業要求我們自找出路。

竹林七賢香薰 王威

就在竹刻社關停前夕,我接到縣里外事辦的通知,說讓我們拿自己的竹刻作品過去,給來自友好城市日本大阪的代表團看看,最好可以賣掉掙取外匯。我記得自己拿了一件小筆筒,是我花了好幾個月時間刻的,內容是關于竹林七賢。其中一位代表團團長見到我這件作品很是喜歡,當即就跟翻譯說要訂十個一樣的筆筒,就這樣我接到了人生第一筆訂單,為了完成這個訂單,我每天刻到深夜,也順理成章從竹刻社社員轉型為竹刻“個體戶”。

隨著改革開放,越來越多的海外友人關注并喜歡竹刻,我的竹刻作品成了暢銷品,訂單紛至沓來,其中包括了新加坡、日本,常常因為訂單太多來不及做成大難題。因為當時全縣只有我一個人在從事竹刻,報刊媒體報道的標題就是“一個人的藝術”。我一個人堅持到1980年代末,因為日以繼夜地趕工、積勞成疾,時常感覺自己力不從心,很多次都有放棄刻竹的念頭,但是區里的領導覺得現在只有我一個人會嘉定竹刻了,如果我放棄了,等于嘉定竹刻又斷層了,把嘉定竹刻技藝傳承下來似乎成了我的個人使命。

庭院消夏圖香薰 王威

而后區政府為了改變竹刻領域只有我單兵作戰的現狀,提出讓我帶徒弟,傳承嘉定竹刻技藝。我毫不猶豫地答應了,于是舉辦了兩期嘉定竹刻史上從來沒有過的培訓班,毫無保留地將我自己琢磨出來的一套嘉定竹刻技法傾囊相授。可以說,現在活躍在嘉定竹刻領域的中堅力量,都是當初我們培訓班里的學員,這也為我們嘉定竹刻日后的發展奠定了一個堅實的基礎。

澎湃新聞:您后來如何從“一個人的藝術”進入到嘉定博物館,承擔起嘉定竹刻的研究、創作和傳承工作?

王威:嘉定區領導看到我為嘉定竹刻事業做出的重要貢獻,為了讓我更好地傳承技藝,1988年把我調到嘉定博物館工作,博物館成立了竹刻工藝部,專門從事嘉定竹刻的研究跟創作。我作為部主任,帶三名徒弟,像張偉忠、王樂平、蘇玉蓉都是我當年招進來的。

嘉定博物館現在的很多竹刻精品也是我當年征集的。2006年,“嘉定竹刻”被評為第一批國家級非遺項目,其保護和傳承更受重視,為此我們專門成立了嘉定竹刻協會,并在嘉定竹刻協會的基礎上籌建嘉定竹刻博物館,為嘉定乃至全國的竹刻藝人提供一個學習交流的平臺。

人物塑造神形兼備

澎湃新聞:嘉定竹刻為什么又叫文人竹刻?歷史上文人的參與對嘉定竹刻的發展起到哪些重要作用?

王威:嘉定竹刻為什么叫文人竹刻呢?因為嘉定竹刻是古代文人所開創的一門技藝,其主要特點就是以竹子為載體,以刀代筆,是一門融書法、繪畫、篆刻于一爐的藝術。

懷素賞蕉圖插屏 王威

嘉定竹刻的圖案蘊含著國畫的韻味、國畫的線條在其中。比如嘉定竹刻在表現遠山近水,包括人物衣服的皺褶,都借鑒了中國畫的線條和各種皴的技法。在嘉定竹刻之前,雕刻工藝呈現一種匠氣。在明以前,所有的雕刻都是用三角刀把它抄出來的,所以沒有靈動的感覺,嘉定竹刻是以刀代筆,每一筆每一刀下去都有書法繪畫的線條韻味在其中。這也是嘉定竹刻對整個工藝美術領域的一大貢獻,也是文人之作跟匠人之作的根本性差別。

嘉定竹刻如果沒有我們嘉定文人的參與,那不可能有如今這么輝煌的歷史。

羲之愛鵝圖插屏 王威

澎湃新聞:在您學藝過程中,哪位竹人對您的影響比較大?

王威:我繼承了前輩留下來的一套完整的嘉定竹刻技法,從透雕,薄地陽文、深刻,淺刻,圓雕……但是要說受誰影響更多,主要還是受朱三松影響。朱三松是明末嘉定竹刻的主要開創者,他出身竹刻世家,其祖父朱松齡、父親朱纓都是刻竹名家。朱三松的技法以透雕深刻為主,展覽中展出的幾件我仿刻古人的透雕筆筒基本上都是受朱三松的影響。另一位對我影響較大的是吳之璠,他是清代書畫家、竹刻家,為朱三松之后嘉定竹雕第一高手。我刻的薄地陽文、淺浮雕作品大多借鑒吳之璠的竹刻技法。

明 三松款竹雕松下高士聽泉圖筆筒(非本次展品)

我主要借鑒了他們的技法。但是對于藝術創作,我們既要守正又要創新,如果沒有創新,一味模仿他人的技法,沒有形成自己的風格,在藝術上也難以有所突破。

澎湃新聞:您的竹刻技藝主要呈現什么風格?此次博物館展覽匯聚了您從事竹刻創作四十年來的作品,能擇一些作品做些介紹,以及有哪些創作歷程可以分享?

王威:在我展出的作品中有透雕、薄地陽文、還有深刻,淺刻,有圓雕等。我個人的風格特點主要體現在對人物神態的刻畫上。

煮茶鳴琴 擺件 王威

比如我刻的這件《煮茶鳴琴》擺件是一件圓雕作品,主題是伯牙鼓琴,一旁童子在松下煮茶,伯牙身穿一襲長袍,頭盤發髻,席地而坐,兩手做操琴姿勢,緊閉雙眼,仿佛陶醉在音樂之中。因為我學過西畫和雕塑,對于人物的臉部刻畫比較講究,按照雕塑的質感來雕刻,人物變得更有立體感,也更加生動。

圓雕是嘉定竹刻所有技法中最考驗創作者的功力,沒有繪畫基礎,型抓不準就無從下手。

松下對弈 擺件 王威

伯牙撫琴圖 插屏 王威

另一件《伯牙撫琴圖》插屏雖然刻畫的也是伯牙彈琴的主題,但表現手法卻完全不同。它采用薄地陽文刻法,更寫意,用刀不多,但每一筆都恰到好處。伯牙兩手做操琴姿態,身子前傾舒張,雙目緊閉,也是沉浸在古琴演奏之中。人物也做了藝術化的夸張處理,尤其那雙撫琴的雙手,格外纖細修長,宛若仕女翹著蘭花指。古琴的刻法我也是由實到虛,向遠處虛化延伸。背景則以三兩翠竹作為點綴。

抱琴圖插屏 王威

賞荷圖插屏 王威

這件《賞荷圖插屏》是去年疫情期間關在家里幾個月創作的一件作品。竹料是我朋友贈送的,在他手中已經把玩了10多年,所以竹料的包漿很紅潤,光澤很好看。為了不破壞竹青表面的包漿,我構思了這樣一幅圖案,先淺刻了一位穿著寬袍大袖、滿面須髯的高士,倚坐在一把古琴旁,人物背景用陷地刻表現一大片荷葉,中景是荷花跟茅草,使得整個畫面豐富而富有層次。這位高士不特指哪位古人,但是觀者可以把它理解成“周敦頤愛蓮”的典故。

這件作品我主要采用薄地陽文的刻法,這也是我近十年來采用比較多的一種技法,能在不破壞竹子機理的同時,把人物細致地刻畫出來。這也已經形成我的獨特風格。

竹葉絡緯圖筆筒 王威

這件《竹葉絡緯圖筆筒》我前后刻了將近30年。它是我剛學竹刻時開始刻的筆筒,因為筆筒上面有一個霉斑,所以刻到一半把它廢棄了。2001年的一天,我在刻其他作品時,猛一抬頭,看到這個霉斑不正像一只蟲子么?而且竹筒放置這么多年都沒有開裂,于是萌生了繼續刻好它的念頭。我略加雕琢,在霉斑的兩邊加了兩條腿,然后加了兩根須,填了點墨色,放在遠處一看,就是一只栩栩如生的蟲子躲在竹子后面。陰刻的蟲子跟陽刻的紡織娘陰陽對比,前后呼應,反而使作品更富巧思。

展覽現場 桐陰撫琴圖插屏

澎湃新聞:未來,您還會繼續刻竹么?您對嘉定竹刻的工藝發展和傳承還有哪些規劃?

王威:我現在主要在做嘉定竹刻的傳承工作。我是國家級非遺項目的傳承人,傳承非遺是我的一個責任。社會職務我還兼任工藝美院的兼職教授,每年在帶徒弟。在嘉定博物館,我還有一個名師工作室,這是區政府為各領域的領軍人物專門掛牌的,所以帶徒弟也是我的責任。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司