- +1

北京地鐵上的讀書人:擠到無法呼吸,也要有精神角落

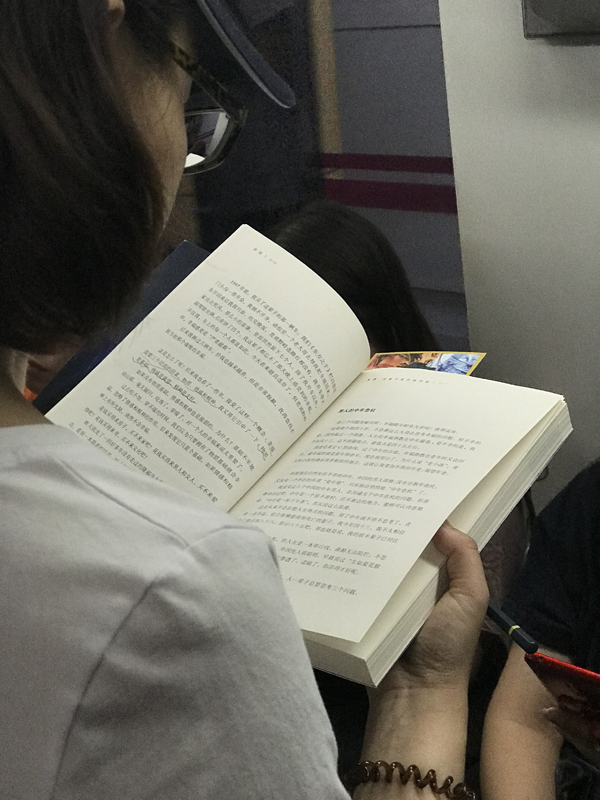

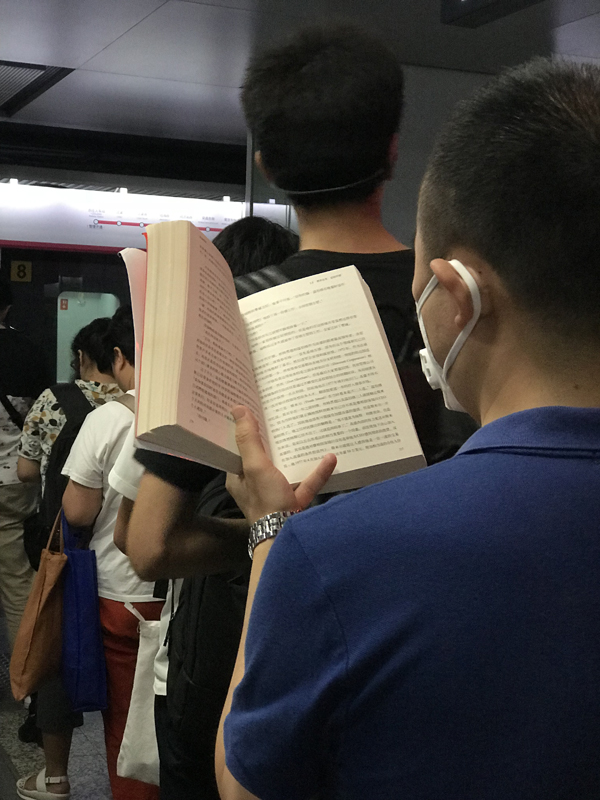

2018年春節后不久,我在上班地鐵上隨手拍下一張文藝男青年讀《禪與摩托車維修藝術》的照片。我從沒有想到,這張照片會開啟自己的“地鐵上的讀書人”系列照片“朋友圈攝影展”。說攝影展當然是自嘲,但于我而言,這一主題的照片確實引發了不少人關注。

在四個多月時間里,我拍下百余位地鐵上的讀書人。總有朋友點贊評論這些在擁擠逼仄的環境中堅持閱讀的行為,也有人不斷發問“為什么你總能遇到在地鐵上讀書的人而我不能?”,有人開玩笑“如何偷拍才能不被打?”,也有人好奇“為什么你總是能知道書名?”。隨著照片越拍越多,我想我可以試著給出這些問題的答案了。

地鐵再擁擠,讀書人也能找到自己的精神角落

我自己是地鐵上的讀書一族。在開啟地鐵閱讀之旅前,我也跟很多人想法一樣:趕時間的上班族能在地鐵上有立足之地已經不易,哪里還有心情和空間打開一本書呢?但當我真正試著打開一本書并且沉浸進去,我知道,地鐵上的那四十分鐘、半小時乃至二十分鐘,蘊含著探索精神世界的無數可能。我去年讀過的幾十本書中,絕大部分是在上下班地鐵上讀完的。

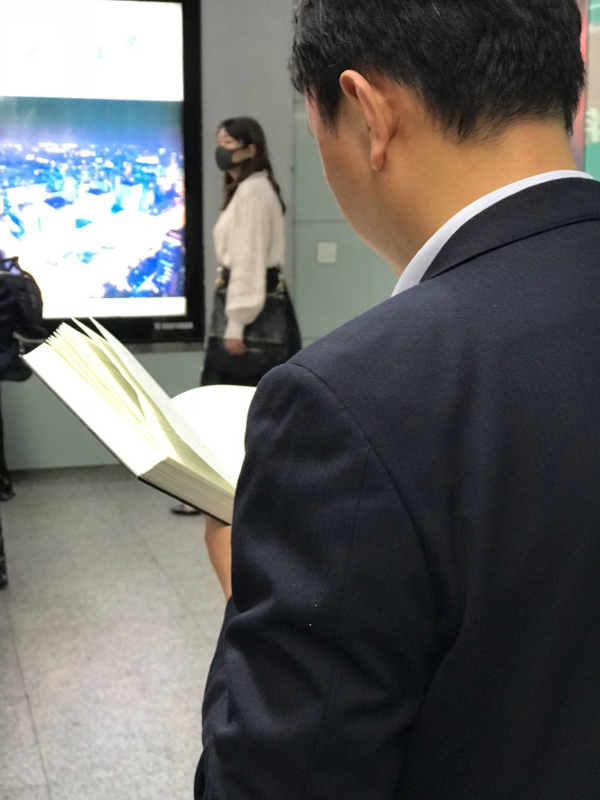

當我開始閱讀,我發現車廂周圍跟我一樣的人不止一個。每當看到他們,我知道,在循規蹈矩的上下班日常中,他們給自己營造了一個平行世界——就如豆瓣網友“臟兮兮早就”所說,“閱讀是一座隨身攜帶的避難所”。地鐵再擁擠,地鐵上的讀書人都能找到自己的精神角落。于是我舉起手機,拍下了一個又一個平凡又動人的閱讀瞬間。

什么樣的人在地鐵上讀書?

我有時會猜測書的后面是什么樣的人,讀《敏捷軟件測試:測試人員與敏捷團隊的實踐指南》的是一個穿裸粉色針織衫的女孩,她可能在技術工作之外有著一顆溫柔的心吧。讀《新加坡旅行小密探》和《搭地鐵游首爾》讀者,常常抑制不住臉上放光,他們大約不久后就會擁有一段難忘的旅程。

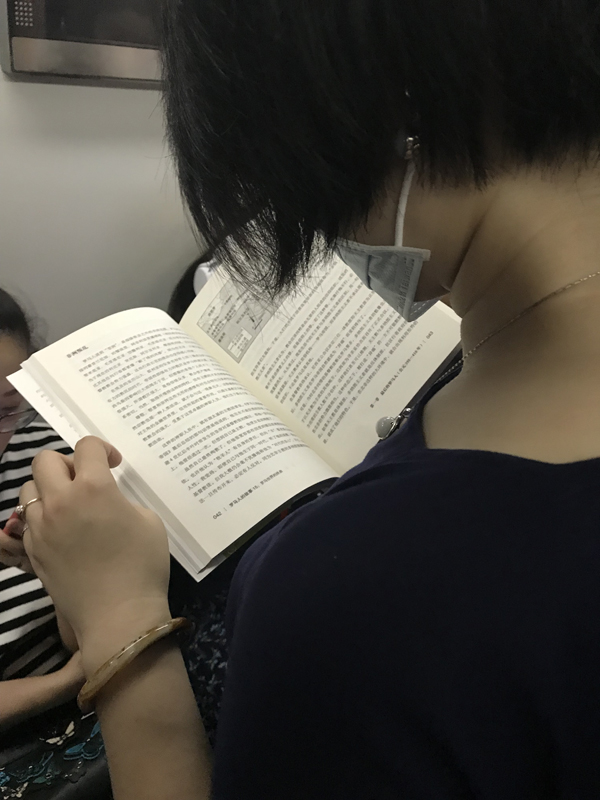

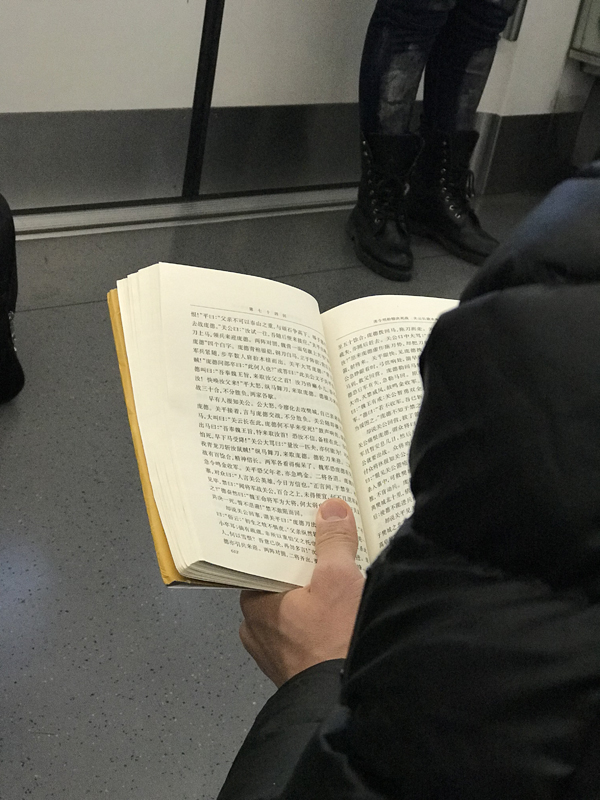

在所有地鐵讀書人中,文藝愛好者最顯而易見。拿著鉛筆在《禪與摩托車的維修藝術》上邊讀邊劃線的男青年,倚靠在車廂鏈接部讀《無人生還》的姑娘,烈焰紅唇讀《戰爭與和平》,青澀少年抱著厚到沒勇氣讀完的《悲慘世界》……在搖搖晃晃的嘈雜車廂里,在能夠翻開書本的地鐵一隅,他們暫時告別現實生活,沉浸在別人的世界里。地鐵走走停停,一段旅程或許只有半小時,他們卻在別人的故事中度過了跌宕起伏的人生。

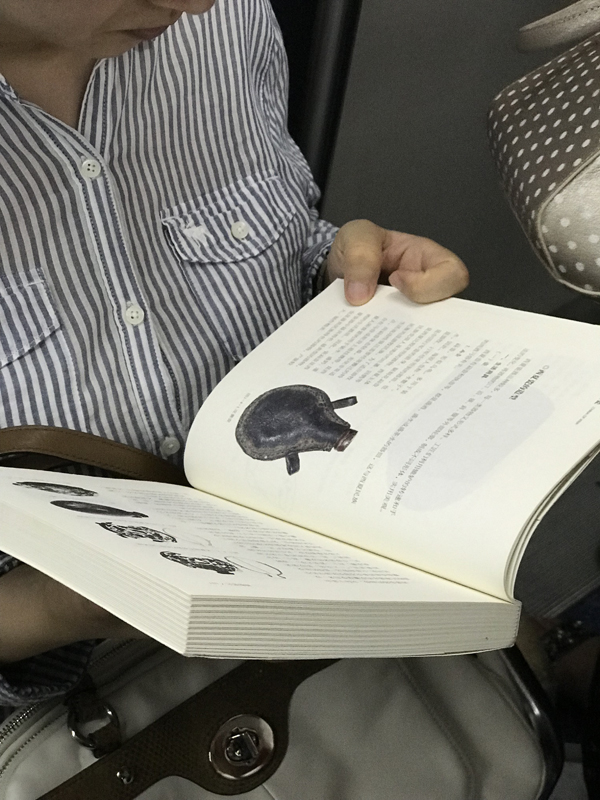

讀非虛構作品的人也很多,尤以人文社科類圖書讀者為最。無論讀《西夏瓷》的沉靜女士,還是讀《明式家具研究》的俊朗青年,無論是讀《詩經》的儒雅先生,還是讀《收納全書》的年輕女孩,都呈現出一種或淡然柔和或篤定沉靜的獨特氣質。大概他們長久以來讀過的書,思考過的問題,都寫在了臉上,成為他們容貌的一部分。書是他們帶上地鐵的最好的飾品,閱讀則經得起歲月考驗的最好的化妝品吧。

而“人不可貌相”也是真理。大腹便便的中年并不油膩,他讀的是《文明的沖突與世界秩序的重建》。看似“愣頭青”,讀的卻是《毛澤東傳》。讀明星自傳的可能是中年少女,讀《好媽媽勝過好老師》的同樣也是文藝青年,他們都有不同于外表形象的飽滿靈魂。

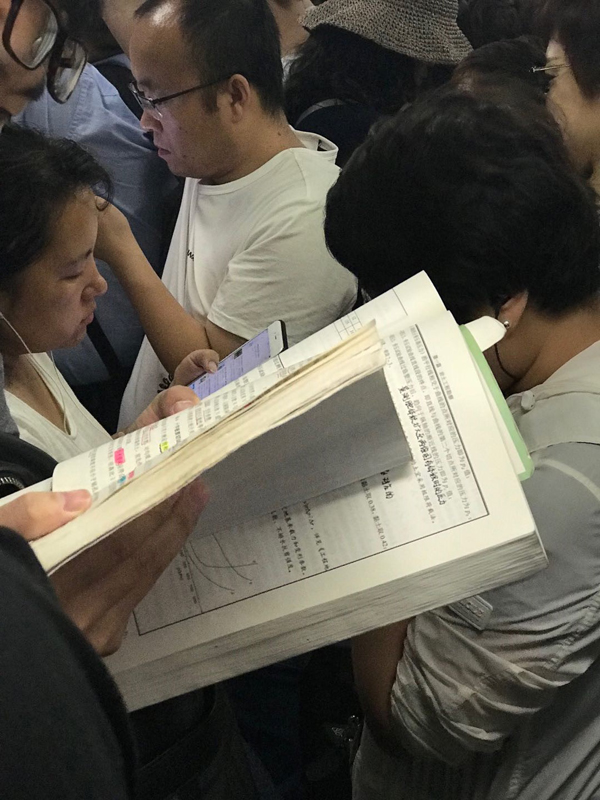

因為職場充電而讀書的人也很容易分辨:那些輔導教材往往開本很大,又很厚,他們常常一邊看一邊做筆記。有一次遇到一位,即使在車廂廣播已經報過站,車門打開前一秒,他仍然認真地在書本上寫東西。那些備考注冊會計師、注冊巖土工程師的人,那些學習英語和法語的地鐵一族,在候車時,在車廂里,在換乘電梯上,用專注的神情改變了我對這類讀者“無趣”的刻板印象——努力當然值得稱贊。

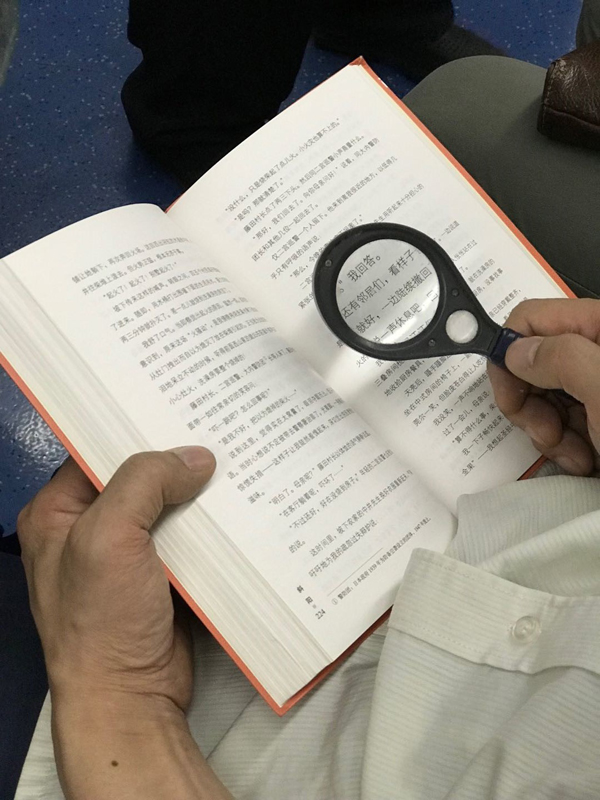

拍過這么多,有一些畫面始終忘不掉。有一次下班回家的地鐵上,時間已經比較晚了,車廂里人不多。我上車后就發現面前有一位老人拿著放大鏡逐字逐句放大手上的書中文字閱讀。他在靠門的位置坐著,我走到他旁邊倚門站定后,跟著他放大的字句看了好一會兒,也拍了好多張,當時就興奮地發了朋友圈。有一位雖聯系不頻繁但讀書頗多的師弟見了,留言說:“老頭還真時髦,讀太宰治。”我當時還沒有練就隨便給一本書就能搜到書名的“本領”。按照師弟提供的線索去搜了這本書,果真是太宰治的小說《斜陽》。一個頭發花白的老人,用放大鏡認認真真讀描寫日本戰后國民頹廢迷惘心態的小說,不能不令人動容。

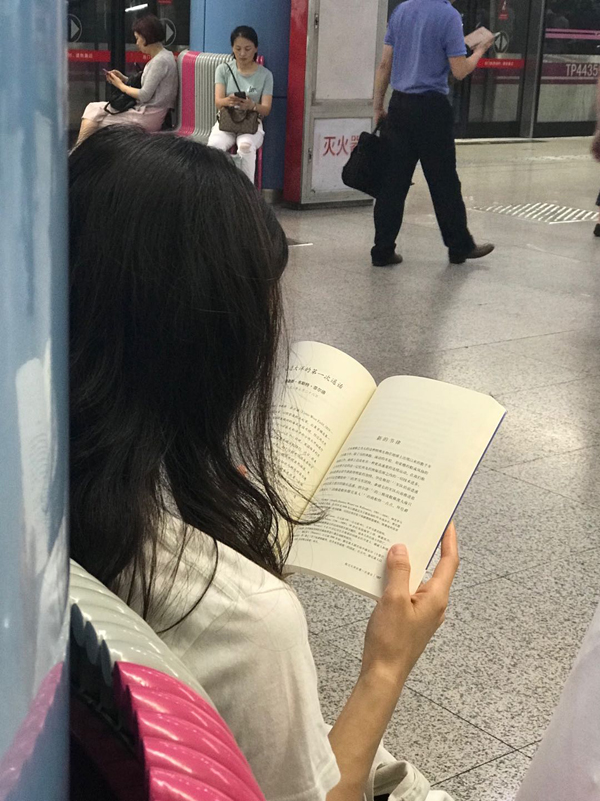

令我印象深刻的,還有端午節后遇到的一個姑娘。她幾乎在每一個工作日的同一時間、同一站點的同一個位置讀書。她大約是在地鐵里等人一起換乘,在每個工作日的早八點十分,我總能遇到她嫻靜優雅地坐在站內座椅上讀書。半個月時間,我目睹她讀完了茨威格的名著《人類群星閃耀時》,讀完了臺版《別鬧了,費曼先生》,讀完了古斯塔夫?勒龐的《革命心理學》,最近她又捧起了《從晚清到民國》,這是她一個月內讀的第四本書。我拍過她很多次,有時也會禁不住想要上前搭訕,有著同樣閱讀趣味的人應該不難聊天。但我更想長久地默默拍她,拍到她發現我的那一天,或者她不再坐在同一個地方讀書的時候。

他們在地鐵上讀什么?

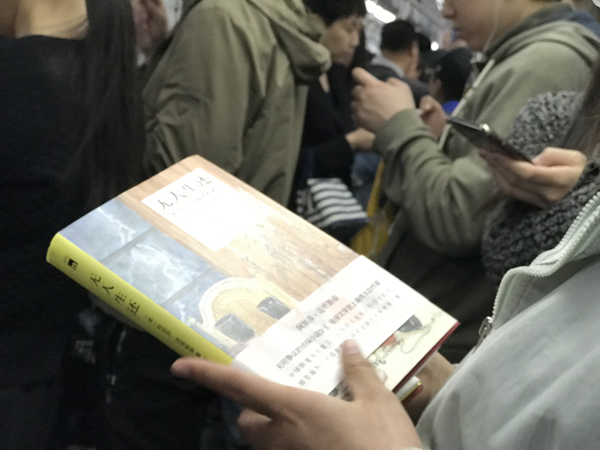

對閱讀本身來說,除了讀書的人,最值得關注的當然是書。而那些被帶上地鐵的書,也為我打開了一張書籍圖譜。簡體中文版自不必說,讀豎版古籍和繁體臺版者有,讀外文書的外國人和讀外文書的中國人有。讀頁面泛黃的舊書者有,讀不足巴掌大的袖珍書者也有。給紙書包書皮的不分老少,給kindle套書衣的也不分男女——他們每一次打開書開始閱讀時,心情都會很好吧。

本以為小說會是最受歡迎的地鐵讀物,但我的手機鏡頭記錄下的非虛構作品甚至比虛構作品更多。

那些能被帶上地鐵的書,無論是虛構類,還是非虛構類,幾乎不是經典就是暢銷書。《詩經》和《三國演義》至今仍吸引著年輕的讀者,東野圭吾這四個字就是《白夜行》和《秘密》好看的保證。就算是備考輔導,也基本是品牌集中度非常高的書。

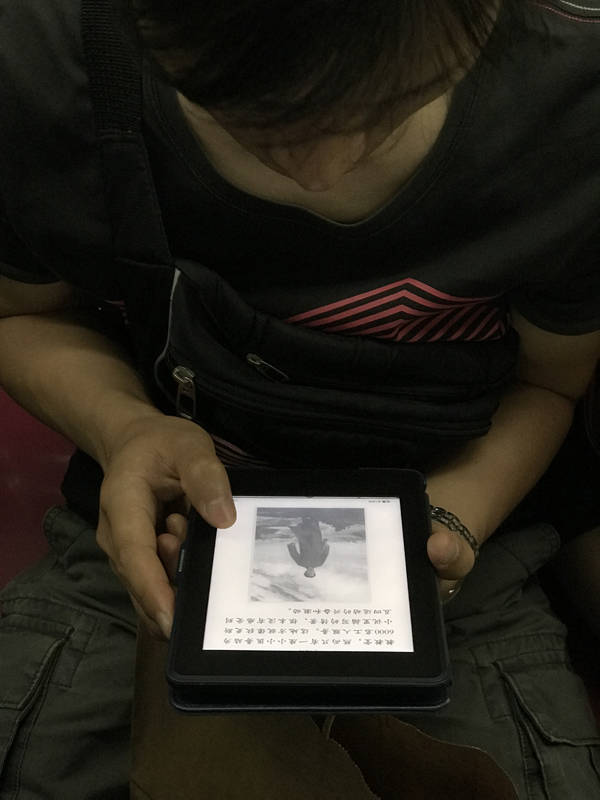

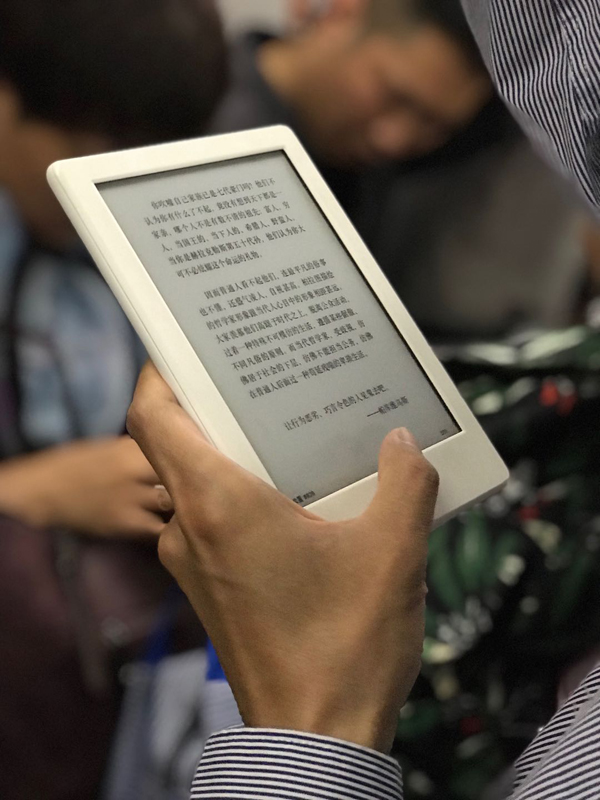

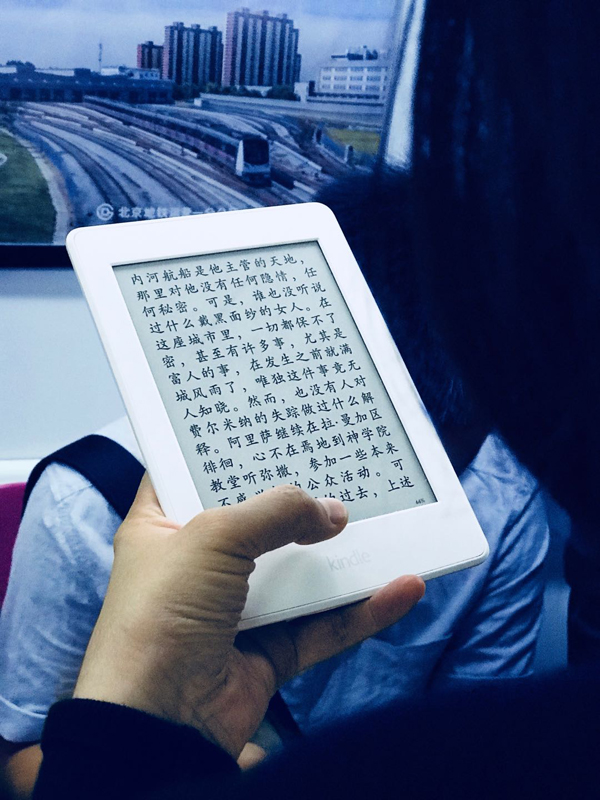

閱讀之美,很大程度上是紙書之美。但在地鐵有限的空間里,讀kindle的人也并不少。我記錄下那些翻動書頁的溫柔瞬間,也記下了那些輕點閱讀器屏幕的樣子。不過,我仍然很難拍下更多地鐵上的讀者人,他們沒有帶紙書,沒有用kindle,但他們也在讀書,只不過是在用手機APP閱讀。更有甚者,我沒法拍下那些“聽書”的人。地鐵列車兩三分鐘一趟,載著無數有趣的靈魂飛馳而去,我只是拍下了我恰巧遇到的那一個,而真正讀書的人遠比我們想象得多。

總有辦法知道書名

最開始拍照時,我并沒有特意留意書名,若是剛好看到就順手記下。有時一個拍攝對象就會拍很多張,看正文的,翻書的,看封面、封底的,這些交替的動作往往能使我看到封面上的書名。

拍完瀏覽照片時,我也會好奇地放大圖片,看看別人到底在讀什么。如果碰巧拍到書的頁眉、頁腳,這些地方常常就包含了書名或章節名的信息,因而很容易通過這些線索知道書名。小說常常只有頁碼,但人物角色的名字常常出現,通過搜索人名也不難知道書名。不是小說也沒關系,把圖片記錄下的書中文字輸入一兩句到網上,強大的互聯網基本都能幫我們搜到關聯的圖書書名。如果正好是我也感興趣的書,我便順手在豆瓣上標記一下,列入我的“想讀”書單。

有些時候拍照角度不好,或者對方讀的是只能顯示進度信息的kindle,我把那些無法知道書名的讀書照發出來,萬能的朋友圈總能給出答案——永遠有人讀過你沒有讀過的書。無論朋友們是否讀過,那些平時聯系較少、卻純粹因書而啟動聊天話題的人,只是單純地因為他讀過某本書而真誠互動的時刻,給我繁忙的日常帶來很多珍貴的慰藉和快樂。

攝于2018年6月21日。大叔在讀的是《木卡姆》,特意去搜了一下,這是一本介紹新疆維吾爾族音樂文化的書籍。但它是寫給一般讀者閱讀的,內容區別于音樂學的學術著作。

吸引力法則:為什么能拍到這么多地鐵上的讀書人?

我并沒有乘坐“閱讀專列”,也沒有在上車后滿車廂溜達尋找讀書人,之所以拍到這些地鐵讀書照,沒有很刻意,只是會留意。從一開始的隨機拍,到后來的留意拍,都是自然的過程。

我更愿意用“愛書人總會找到彼此”這個自創的吸引力法則來解釋,就像孕婦出門總是遇到孕婦,新媽媽打開電視滿眼都是奶粉廣告,因為我自己也愛讀書,那些在地鐵上讀書的人吸引著我拍下他們當時的樣子。

其實,對于真正喜愛閱讀的人來說,任何一天都是讀書日,任何地點都可以是讀書角。讀書的人一直都在,只是恰巧你沒發現。

攝于2018年6月5日。夜班車上讀書人,《演講的力量》。

“偷拍”被發現

每當有人問我為什么偷拍了這么多還沒被打,我總是開玩笑說大概不是因為我運氣好,就是因為我技術好吧。拍過這么多,只有一次因為距離太近、拍了太多次被發現。那位讀心理學的女士看到我在拍她,并沒有生氣,反而和善地把書上舉起來問我:“你是在拍這本書的書名嗎?”于是我順勢回應下來,跟她一起聊她看的書,聊心理學,直到我先她一步下車。

還有一次,一位四十多歲的女士大約為了跟孩子保持同步閱讀,在地鐵上讀《中國孩子十萬個為什么》。“大象用鼻子吸水為什么不會嗆著?長頸鹿的脖子為什么那么長?鸚鵡為什么也會說話?”看到這些標題,我在心里笑,一直在我身后盯著我手機屏幕看的帥哥則直接笑出聲來。這回偷拍沒有被讀書人發現,卻被身后人發現了。我尷尬地轉過頭,一邊跟他小聲解釋:“我拍了很多在地鐵上讀書的人”,一邊打開手機相冊給他看,他看著我手機里的照片微笑著不住地點頭。

有時也想勇敢一點,跟被拍的人說:你看,我拍下了你在地鐵上讀書的樣子。然后把照片發給對方。一個人如果看到自己專注閱讀的樣子,那一瞬間的眼神也很有趣吧。有時也想問問對方:你讀的這本書好看嗎?只是直到今天,我都選擇了不去打擾正在讀書的他們。

這些讀者正在暗暗獎賞出版人:拍這些照片有什么意義?

因為愛讀書而對地鐵上的讀書人多了一份留意,因為喜歡拍照而把那些地鐵上的閱讀之美隨手記錄下來,于我而言,拍“地鐵上的讀書人”不是什么需要毅力才能堅持的項目,而是一種享受,是每天通勤路上的小快樂。

朋友們看了這些照片,有的也變成北京、南京、上海、杭州地鐵讀書人的記錄者。當然,最使我欣慰的是有人因此而感動或自責,進而也帶著書上地鐵,或者在任何方便的時候翻開書來。喚起一顆又一顆熱愛閱讀的心,于我就是做了一件大善事了。

在“出版是夕陽產業”的鼓吹中,在“還有人讀書嗎”的發問里,在幾乎人人低頭刷手機的現實中,那些地鐵上的讀書人正在用自己的閱讀行為悄悄獎賞做書人。

攝于2018年5月30日。一個把kindle用到掉漆的大叔。

附:地鐵書單

(一)小說

1.《三國演義》

2.《醒世姻緣傳》

3.《浮生六記》

4.《悲慘世界》

5.《戰爭與和平》

6.《禪與摩托車維修藝術》(紙書和kindle)

7.《穆斯林的葬禮》

8.《霍亂時期的愛情》(kindle)

9.《白夜行》

10.《白鹿原》

11.《海伯利安》

12.《無人生還》

13.《使女的故事》

14.《寡頭》

15.《斜陽》

16.《十宗罪》

17.《柳林風聲》

18.《重生之神級學霸》(kindle)

19.《情人》

20.《清明上河圖密碼》

21.《追風箏的人》

22.《那不勒斯的螢火》

23.《本源》

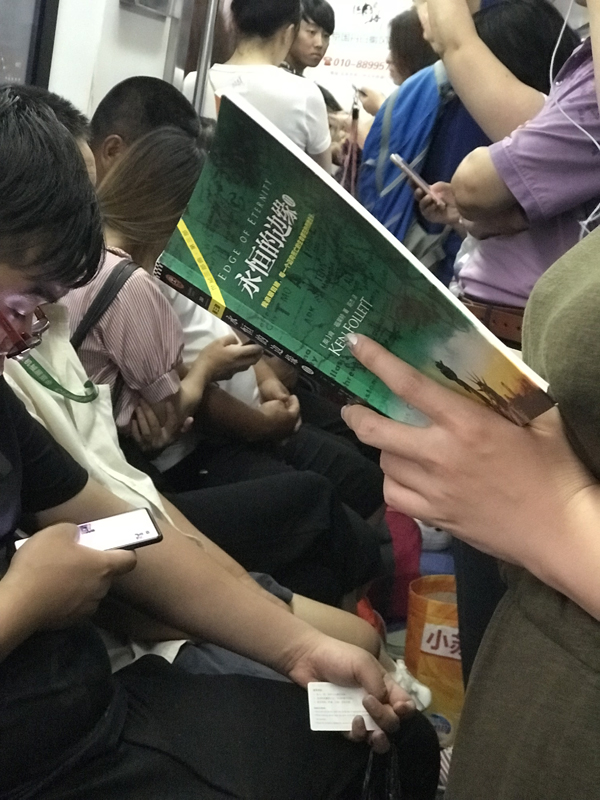

24.《永恒的邊緣Ⅱ》

25.《藏地密碼1》

26.《島上書店》

27.《秘密》(東野圭吾)

28.《三體:死神永生》

(二)人文、社科、生活

1.《詩經》

2.《蒙田隨筆全集》(kindle)

3.《中華大國學經典文庫》

4.《孫子兵法》

5.《西夏瓷》

6.《明式家具研究》

7.《木卡姆》

8.《別鬧了,費曼先生:科學頑童的故事》:臺版書

9.《人類群星閃耀時》

10.《文明的沖突與世界秩序的重建》

11.《別走,萬一好笑呢》

12.《演講的力量》

13.《活法3》

14.《好媽媽勝過好老師》(kindle)

15.《游戲力Ⅱ:輕推,幫孩子戰勝童年焦慮》

16.《從晚清到民國》

17.《安史之亂》(易中天中華史系列)

18.《歷史是個什么玩意兒4》

19.《明朝那些事兒7》

20.《中國孩子十萬個為什么》

21.《新加坡旅行小密探》

22.《搭地鐵游首爾》

23.《小家越住越大》

24.《收納全書:整理×收納×維持,最完整的居家整理術》

25.《高盛帝國》

26.《巴塞爾協議Ⅲ:全球銀行業的大挑戰》

27.《投資交易筆記:2002-2010中國債券市場研究回眸》

28.《股市進階之道:一個散戶的自我修養》

29.《毛澤東傳:名著珍藏版》

30.《少有人走的路:心智成熟的旅程》

31.《非暴力溝通》

32.《革命心理學》

33.《執迷:如何正常地愛與被愛》

34.《巖色》

35.《The Art of the Good Life:clear thinking for business and a better life》

(三)職業技能提升和資格考試類

1.《稅法》

2.《經濟法》

3.《發明和實用新型專利授權確權的法律適用:規則與案例》

4.《勘察設計注冊工程師資格考試》

5.《建筑物電器裝置600問》

6.《機電工程管理與實務》

7.《敏捷軟件測試:測試人員與敏捷團隊的實踐指南》

8.《零基礎圖解英語語法入門》

9.《2018全國注冊巖土工程師專業考試培訓教材》

(四)報刊

1.《三聯生活周刊》

2.《半月談》

3.《讀者》

4.《作家文摘》

5.《參考消息》

6.《新京報》

7.《北京晚報》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司