- +1

求職季調查:沒跟上“社會時鐘”節奏怎么辦

“從高考到上大學,再到讀研,一路都挺順利,現在卻在找工作上被‘卡住’。”吳浩是南京某高校應屆畢業生,他表示自己曾每一步都合上了“社會時鐘”的節拍,但目前臨近畢業,還沒找到工作,讓他有種“沒跟上節奏”的感覺。

“社會時鐘”一般是指一種由主要生活事件排序而成的規定性時間表,它約束著個體要遵守固定的規范,常聽到的“到什么年紀做什么事”就是“社會時鐘”的直觀體現。如果個人的人生節奏落后于社會規定的時間線,這種“時差”就容易讓人產生焦慮不安的情緒。

“社會時鐘”有明顯的時間標尺,當指針指向畢業這個節點時,就業就成了一些人衡量個體有沒有跟上節奏的標準。在求職季,畢業生如何面對就業的“社會時鐘”?

65.5%受訪青年覺得自己一直被“社會時鐘”推著走

首都師范大學應屆碩士畢業生胡玲目前仍在求職。“去年年底,身邊的同學在準備公務員考試時,我在做課題項目,所以對京考、事業單位考試幾乎沒有準備,現在再去刷題明顯感覺時間不夠了”。

“像事業單位、國企央企這樣的單位,招聘時間相對固定,如果錯過了,就等于與這些單位無緣了。”胡玲覺得,在這種機制下就得跟上節奏,這樣當機會來臨時才能把握住,“所以一刻也不敢放松”。

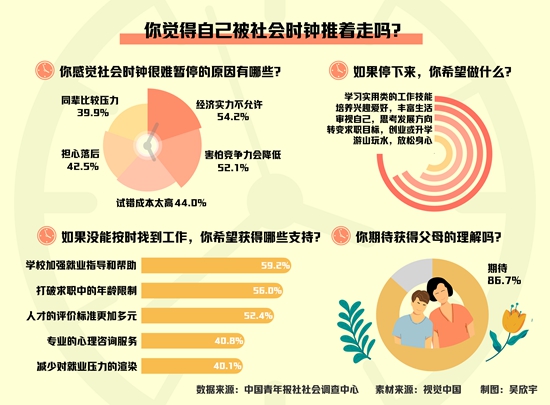

近日,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com)發布的一項有2001名青年參與的調查顯示,65.5%的受訪青年覺得自己一直被“社會時鐘”推著走。

00后陳小北同樣有“時間”上的緊迫感。去年12月,她從英國碩士畢業回國。經歷了4個多月的求職,她的目標也在不斷調整,從“非大廠不進”到“只要有一定規模、機制比較完善的公司就可以”,原本計劃3月底找到工作,但到目前仍在求職。

在求職的時間點上,陳小北努力想跟上節奏,“如果錯過了這次春招,就要等到下半年的秋招,那時自己就要和2024屆應屆生一起競爭了,壓力會更大”。

就讀于中國社會科學院大學的95后應屆生張子卿說,前段時間北京碩博畢業生人數首超本科生的消息,讓自己感受到了就業形勢的嚴峻。對于“社會時鐘”,張子卿覺得,這一方面可以讓人在某些時間節點知道下一步該做什么,但也容易把人限定在框內,限制了個人想法和多樣性的可能。

正在求職的吳浩每天最常做的事情就是查看郵箱。他坦言現在很怕過周五,因為這意味著一周就要結束了,“如果這天沒有收到任何消息,就表示下周一又要重新開始了”。

調查顯示,如果沒能在社會“規定”的時間內找到工作,74.8%受訪青年會感到焦慮。

南開大學周恩來政府管理學院副教授蔣建榮分析,大學生找不到工作一般有兩種情況,一種是崗位供給和需求之間存在差距,供給小于需求,這屬于結構性失業;另一種是求職者的就業期待和現實情況存在差距,甚至覺得如果找不到最理想的工作,寧可不就業。

蔣建榮認為,如果是第一種情況,就需要國家來解決,比如出臺相關政策,鼓勵發展經濟,創造更多就業崗位,滿足大學生的就業需求;如果是第二種,則需要求職者依據自己的能力,及時調整就業目標和就業期待。“如果發現自身競爭力不夠,可以適當調整就業期待,先實現就業的目標,在工作崗位上提升自身能力,再向上發展”。

求職“社會時鐘”難暫停,超半數受訪青年坦言是經濟實力不允許

在求職最難的時候,吳浩想過要休息一段時間,但面對時常關心的父母,他還是沒有勇氣停下來。吳浩說,父母是普通工人,掙的是辛苦錢,家里經濟條件一般,不能支持自己“任性”的選擇,“如果我停下來了,就意味著父母要更辛苦”。

張子卿坦言,雖然不太愿意被推著走,但還是會在心里默默設置找到工作的預期時間。“對大學生來說,畢業時大多是20多歲,已經是成年人了,這意味著要獨立負擔自己的生活。在有工作能力的情況下還要花父母的錢,讓人很有壓力”。

陳小北了解到,國外有不少畢業生在畢業時會留出Gap Year(間隔年,常指西方青年在升學或工作前用于實習或旅游的休假),用這段時間旅游或體驗生活,然后再進入職場,“但這在國內很難實現”。

“一方面應屆生身份很重要,很多招聘的門檻會限定為應屆生。另一方面,企業在面試時非常關注求職者的空白期,會不停追問這段經歷的細節。”陳小北覺得社會環境讓人不得不一直往前走,“很難暫停”。

對于求職“社會時鐘”難以暫停的原因,受訪青年首選經濟實力不允許,比例為54.2%。其次是害怕競爭力會降低,為52.1%。比例均超過半數。其他還有:試錯成本太高(44.0%),擔心一步落后,步步落后(42.5%),同輩比較帶來的壓力(39.9%),父母不理解不認可(37.1%),年齡歧視普遍存在(22.7%),不符合社會的期待(10.0%)。

95后李玉今年考研二戰失利后,開始加入找工作的行列。錯過了去年的秋招,加上2022屆的身份,讓她覺得在求職時受到很大影響。“不少崗位需求限定2023屆畢業生,再加上前幾年疫情不方便出校實習,所以實習經歷比較少,找工作很吃虧”。

為彌補經驗不足,李玉也投過一些實習簡歷,但都沒有成功,后來被一家公司的人事告知“不接受非在校生實習”。目前李玉給自己設置了一個求職時間表,她計劃如果到4月底還沒找到工作,就專心投入考研復習,再考一次。

如果沒能按時找到工作,86.7%受訪青年期待獲得父母理解

張子卿的父母都是體制內的工作人員,她的求職目標也是體制內的工作,所以在選擇崗位時,父母能為她提供很多建議。但張子卿也表示,自己對就業的想法會和父母有些不同。“我考慮的是近幾年的發展情況。父母則會考慮離家遠近、未來長期發展等”。

雖然求職的“社會時鐘”具有很強的緊迫性,但讓張子卿覺得比較安心的是,父母提供了很多支持,“比如關心我的日常生活、找工作進展,在經濟上也盡可能支持我。最重要的是他們不會催促我,而是希望我找到一份適合自己的工作”。

“剛開始爸媽還會問我找工作的情況,現在反而時常勸我順其自然。”陳小北覺得,父母的態度讓自己在找工作時不會有太大負擔,“我爸還跟我說,如果實在不行可以回老家,但我想靠自己搏一把”。

李玉表示,雖然自己在求職中面臨很多挑戰,但她沒有特別焦慮。“我父母比較開明,會支持我的想法和選擇。”李玉說,父母會幫忙改簡歷,緩解自己在求職中的焦慮情緒,“他們的建議對我來說很重要”。

調查顯示,如果沒能按時找到工作,86.7%的受訪青年期待獲得父母的理解。

“在本科期間,其實很多人都不清楚以后想做什么工作,如果有實習經歷,能彌補這方面的不足,在找工作上也會更有信心。”李玉希望招聘單位能為非在校生提供一些實習崗位,讓他們跟在校生一樣有機會實習,能嘗試不同的行業和崗位,這樣也可以在求職時提供參考。

張子卿留意到,蘇州為到當地找工作的畢業生提供了短期免費住宿,“這項政策非常好,實打實地為畢業生提供了幫助”。張子卿覺得,即使沒有找到工作,也能趁這個機會在當地轉轉,在一定程度上能緩解求職心理壓力,“希望這個政策能在更多城市普及”。

如果沒能按時找到工作,大家還期待哪些支持?調查顯示,59.2%的受訪青年期待學校加強就業指導和幫助,56.0%的受訪青年希望打破求職中的年齡限制,52.4%的受訪青年期待人才評價標準更加多元。其他還有:專業的心理咨詢服務(40.8%),減少對就業壓力的渲染(40.1%),社會給予年輕人更多包容理解(30.0%)。

此次調查的受訪青年中,男性占43.0%,女性占57.0%。在校生占63.9%,其中應屆畢業生占38.9%。

“同輩比較”是受訪求職者心理壓力首要來源

中青報·中青網見習記者 吳欣宇 實習生 侯中楊

求職,考驗能力也考驗心態。很多畢業生在求職過程中都感受到不小的心理壓力。如何開展求職心理輔導,為求職者心理減負?

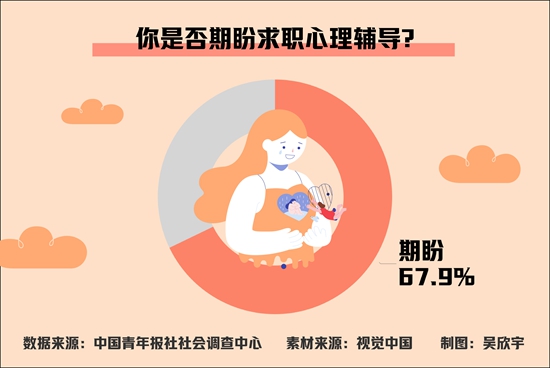

近日,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com),對2000名求職者進行的一項調查顯示,“同輩比較,擔心落后于他人”是受訪求職者求職心理壓力的首要來源。67.9%的受訪求職者期盼求職心理輔導,如何認識自我(55.9%)是受訪求職者最期待的內容。

受訪者中,男性占41.8%,女性占58.2%;應屆生占52.8%,往屆生占47.2%。

來自廣東的陳欣玲(化名)去年本科畢業,她表示這幾年隨著碩博畢業生和歸國留學生的不斷增多,求職競爭越來越激烈。2021年秋招,陳欣玲沒能順利地實習轉正,在幾度面試無果后,她變得很焦慮。

在長沙工作的方子潔(化名)本碩都畢業于“雙一流”高校,這位別人眼中的“高材生”在去年求職時也經歷了十分焦灼的過程,“每天都在不斷海投簡歷、找實習,不敢讓自己閑下來”。

今年畢業的梅刻寒是北京師范大學發展心理學專業的碩士研究生,在她看來,在求職中感受到心理壓力是很正常的現象,“我覺得負面情緒有它的存在價值,比如焦慮就是提醒你要做事了”。

梅刻寒表示,每當感覺壓力大時,她就會適時地停下來,睡一覺或出去走一走,找身邊朋友“吐槽”一下,心情就會好很多。

調查顯示,89.2%的受訪求職者表示在求職中感受到心理壓力。面對求職壓力,54.0%的受訪求職者可以很快調整好狀態,但有24.7%的受訪求職者表示不能很好地進行自我調節,還有21.3%的受訪求職者表示不好說。

陳欣玲說,同輩壓力是她在求職過程中的主要壓力來源之一,“你會發現跟你競爭的人越來越優秀”。

調查中,47.9%的受訪求職者認為求職壓力的來源是“同輩比較,擔心落后于他人”,獲選率在所有選項中位列第一。還有39.5%的受訪求職者認為是“自我要求嚴格,時常感覺不自信”。

中國人民大學心理學系副教授韋慶旺表示,同輩比較是一直存在的,作為個體不可能不關注別人、只沉浸在自己的世界中。因此積極的心態應該是在認識自我的基礎上,設置一個比自己能力稍微高一點的目標,在不斷努力中看到自己的進步。

“求職是一個考驗心態的事情,要在同輩比較和專注自我之間做好平衡。跳出來看,你與別人不相似的地方也可能是稀缺的品質,稀缺的就是有價值的。”韋慶旺提醒,如果輸入了太多同輩比較的信息,可能會帶來負面刺激,這時要讓自己適當閉合,把注意力聚焦到自己身上。

梅刻寒覺得,自己在求職中最大的困擾是“不知道想干什么”,所以什么事情都想試一下。

方子潔也表示,對未來的“迷茫感”是自己最主要的壓力來源。通過實習她發現,專業對口的行業和想象的不一樣,因此產生了心理落差,“好像不管選擇哪條路,都會后悔”。

“這種心態的出發點就是認為迷茫是不應該、不正常的。”韋慶旺表示,社會有時過于宣揚理性,好像什么都是可以規劃的,但不確定才是常態。他建議,畢業生在求職時要對自己的預期進行動態調整,在專注自我和擁抱變化之間靈活變通。

數據顯示,受訪求職者在求職中的心理壓力還來源于“社會時鐘規訓,沒有喘息的時間”(45.8%),“企業對求職者的歧視與偏見”(43.3%),“缺乏職業規劃,對未來感到迷茫”(34.5%),“父母較強勢,不予理解”(30.1%)等。

梅刻寒說,每當心中有困惑時,就會去學校的心理咨詢中心尋求幫助。她表示,目前學校已開設了職業生涯規劃類的心理輔導服務。

在陳欣玲看來,學校的心理輔導服務存在著“供不應求”的情況,“我們學校的專職心理老師非常少,而且一般只在工作日排班,幾乎很難約到。學院輔導員又很難照顧到每個學生。”她還表示,由于不同專業之間存在差異,一些普遍性的求職建議不能滿足學生的個性化需求,“我覺得每個專業、每個班至少要匹配一名專業的心理老師”。

調查中,76.1%的受訪求職者表示自己所在高校提供了專門的求職心理輔導。其中53.3%的受訪求職者參加過,但有28.0%的受訪求職者認為“不能解決問題”。

方子潔認為,學校應該讓學生了解真實的求職市場,讓大家認識到求職不是一帆風順的,“不能總拿最優秀的例子給大家講,缺少普遍性意義。”她表示,學校要幫助學生更好地認識自己,從而理性設置預期。

就讀于北京某高校的應屆畢業生夏笛(化名)表示,在求職過程中,職業選擇是非常重要的,而職業測試是一種認識自我的好方法。

調查顯示,67.9%的受訪求職者期盼求職心理輔導,“如何認識自我”(55.9%)是受訪求職者最期待的內容,然后是“合理設置預期”和“抗挫折能力提升”,獲選率均為45.9%。

韋慶旺表示,現在的年輕人情感更細膩,自我意識更強,但與此同時,社會文化和教育的發展還不夠充分,年輕人還沒來得及認清自我,社會已經不給時間了,這時就會產生沖突。

“認識自我要結合自我評價和外部反饋。但現在在求職過程中,過于依賴外部反饋了,就看是否被錄用這樣一個簡單的結果。”韋慶旺認為,這樣的外部反饋不足以評價一個人的價值,而且這種反饋是不穩定的。“自我認知不是簡單地回答是與否,不是我適不適合這份工作這樣非此即彼的描述,而是包含多個維度,比如興趣、能力、工作發展空間、與領導相處等。既然是多維度的綜合考量,就會存在某個方面方案A比B好,但某個方面B比A好,不可能是完美的。如果有遺憾就被負面情緒籠罩,也是不好的”。

就讀于武漢某高校的應屆畢業生朱軼斐認為,幫畢業生解壓是比較實用的求職心理輔導。“不是說要馬上消除這種情緒,而是幫助學生掌握疏解情緒的方法。這樣當他們走上社會后,在面臨其他壓力時,也能坦然面對。而且心理健康教育應該是一個長期過程,像通識課一樣”。

受訪求職者期待的求職心理輔導內容還有:職業性格測試(44.6%)、求職壓力紓解(43.4%)、與社會接軌能力(33.4%)、理性應對同輩比較(30.9%)以及學會與父母溝通(30.4%)等。

在韋慶旺看來,求職放大了畢業生在青少年時期就可能存在的問題。家長和學校沒有與孩子建立良好的溝通渠道,會導致孩子產生“習得性無助”(指在經歷挫折后,面對問題時產生的無能為力的心理狀態和行為——編者注)。他認為學校和家長要長期關注這個問題。

對于學校的心理教育,韋慶旺建議要站在學生的角度,多一點服務思維。一方面提供更多的求職信息資源和求職技巧講座,提高畢業生的求職能力,另一方面通過心理咨詢工作,幫助畢業生重建自我價值、暢通求助通道,給他們更多安全感。

韋慶旺也建議家長,要放下“過來人”的心態,拋開成見,真正地了解孩子、理解孩子、尊重孩子,建立起良性溝通機制,讓孩子感受到關心和支持。

身處加速時代,我們還能自主掌握時間嗎

中青報·中青網見習記者 王志偉 實習生 侯中楊

“如果把社會時鐘看作一道光譜,會發現它其實存在多種可能性,而我們要做的是找到最適合自己的那一種”。

華東理工大學博士研究生鄭小雪一直在研究時間社會學方面的課題,在她看來,社會時鐘是一種社會規范,引導個體按照社會規定的時間順序上學、就業、結婚、生育等。

00后陳小北(化名)去年12月從英國碩士畢業回國后,便加入找工作的大軍。“‘到什么年齡干什么事’是順其自然的。”陳小北坦言,如果不按社會節奏走,沒有在該求職的節點找到工作,很可能因此被“落下”,“失去應屆生的身份,可能就沒法參加一些招聘了”。

近日,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com)發布的一項有2001名受訪青年參與的調查顯示,在求職不順時,48.1%的受訪青年打算暫停一段時間讓自己喘口氣,25.3%的受訪青年坦言沒有勇氣暫停。

鄭小雪關注到,在按照社會時鐘往前走的人群之外,還有一群在努力跳出“社會時鐘”限制的人,他們自稱“逆社會時鐘者”。“去年6月,我在逛豆瓣時發現有個‘逆社會時鐘’小組,覺得很有意思,就開始關注這個群體。”在經過觀察和深入了解后,鄭小雪發現,有些選擇暫停社會時鐘的人會有很明確的目標,“他們通過短暫的停歇,去發現自己真正想要的是什么”。

95后李玉(化名)今年考研失利后開始找工作,雖然還沒找到,但她表示自己沒有特別焦慮。“我很清楚自己的目標是什么,會盡力向這個目標靠近。”李玉計劃如果到4月底還沒找到工作,就再考一次研。這段時間她準備再學學外語,把沒有學透的知識點再看看,也想到全國各地轉一轉。

調查顯示,如果在求職過程中暫停下來,絕大多數受訪青年是有規劃的。53.7%的受訪青年希望學習實用類的工作技能,48.1%的受訪青年打算培養興趣愛好,豐富生活,47.7%的受訪青年會審視自己,思考發展方向。其他還有:轉變求職目標,創業或升學(42.3%),游山玩水,放松身心(41.4%),找份實習,積累經驗(27.6%),當志愿者,做社會公益(26.7%)。“什么也不做,單純享受生活”的比例僅為4.2%。

鄭小雪注意到,那些暫停“社會時鐘”的人并不會停很久,“一般是幾個月,或者一年左右,就會重新找工作,而且在暫停期間也并不是那么灑脫,因為對個人來說,暫停往往意味著較高的經濟成本。”但這并不表示暫停社會時鐘就是精英主義的特權,“重要的是認清自己的節奏,認識到無論是時間還是生活,都存在多重可能性。不要把自己困在某一賽道,或單一的時間維度里”。

鄭小雪認為,現在不少人會有時間焦慮,很大原因是只認同時間的一種可能性,比如經常聽到的“到某個時間就要做某件事情”“不能輸在起跑線上”“再不做什么就晚了”等,當沒有達到預期時,就會產生失控感、無力感和不確定感。但時間其實有多重“紋理”,有節奏、有順序、有頻率、有時區,“暫停社會時鐘不是提倡大家與社會時鐘相對抗,重要的是對個人生活的反思,意識到內在的時區,自主掌握時間節奏。根據自己的需求、能力、想法,與社會提供的機遇進行匹配,從而找到屬于自己的節奏”。

(應受訪者要求,吳浩、李玉、陳小北為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司