- +1

再讀王小波 | 我們的白銀時代

2023.4.11

今天,是王小波逝世26周年紀念日。

90年代中后期,《花城》雜志開設了“實驗文本”欄目,鼓勵文本創新,連續推出了一批在文壇有重要影響的作家的重要作品,如:王小波、顧城、北村、呂新、韓東、閻連科、李洱、東西、林白、陳染等。

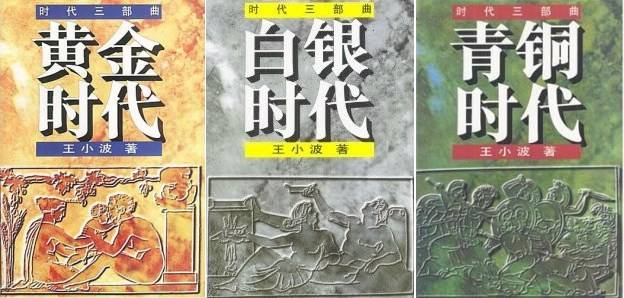

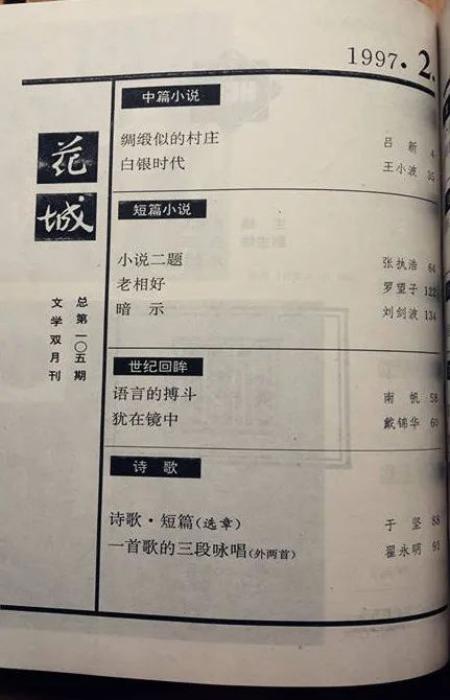

尤其值得一提的是,當90年代初王小波在文壇籍籍無名,苦于作品無法發表時,《花城》雜志獨具慧眼地連續重點推出他的小說,如《白銀時代》、《革命時期的愛情》、《綠毛水怪》等等,繼而又由花城出版社首次出版其“時代三部曲”。

「那時在《花城》這樣的大型期刊發表作品的作者,其他雜志也會陸續刊用。王小波是一個例外。一個朋友向文能推薦了王小波的中篇小說《革命時期的愛情》,文能讀完很喜歡,雖然不知道作者何許人也,但之后每年都發表他的小說,如此持續五年,其他文學雜志幾乎沒有跟著發表。主流文學界一直對王小波不予置評。

文能每次在北京見到王小波,他都不會和在場其他作家有太多來往,其他人也不太認識他,“互相就沒有什么理睬,各說各話”。在文能印象中,王小波不善言談,一般只談稿子。那時他的隨筆漸有聲名,在多家媒體開設了專欄,但小說就是難以發表。偏偏他最看重自己的小說創作。“他很無可奈何,其實他對自己蠻有信心的,他認為他的小說是很棒的。”

文能對于自己看準的作品,會不遺余力地推薦。“一般來說,我會對一個作品的藝術價值,以及它有可能在中國當代文學史上產生的影響做出評估。”他一直促成花城出版社出版王小波的“時代三部曲”,出版社顧慮重重,認為看不懂、沒名氣、不好賣。拖拖拉拉進入最終校對環節時,1997年4月,王小波心臟病突發辭世,年僅45歲。

他去世后一個月,書終于出版,出版社在王小波生前最喜歡的北京萬壽寺舉辦了首發式。通知了四五十人參會,但最終來了一百多號人,很多人不請自來,有書迷,還有學者,搶著在會上發言。文能這才發現,原來王小波的支持者比想象中更多。」(《南方周末》李慕琰)

1997年,王小波經典作品“時代三部曲”由花城出版社首次出版

白 銀 時 代

文 | 王小波

1

大學二年級時有一節熱力學課,老師在講臺上說道:“將來的世界是銀子的。”我坐在第一排,左手支在桌面上托著下巴,眼睛看著窗外。那一天天色灰暗,空氣里布滿了水汽。窗外的山坡上,有一棵很粗的白皮松,樹下鋪滿了枯黃的松針,在干裂的松塔之間,有兩只松鼠在嬉戲、做愛。松鼠背上有金色的條紋。教室里很黑,山坡則籠罩在青白色的光里。松鼠跳跳蹦蹦,忽然又凝神不動。天好像是要下雨,但始終沒有下來。教室里點著三盞熒光燈,有一盞總是一明一滅。透過這一明一暗的快門,看到的是過去發生的事情。

老師說,世界是銀子的。然后是一片意味深長的沉默。這句話沒頭沒尾,所以是一個謎。我把右手從腮下拿下來,平攤在桌子上。這只手非常大,有人叫它厄瓜多爾香蕉——當然,它不是一根,而是一排厄瓜多爾香蕉。這個謎好像是為我而出的,但我很不想進入這個謎底。在我身后,黑板像被水洗過,一片漆黑地印在墻上。老師從講臺上走下來,這位老師皮膚白皙,個子不高,留了一個娃娃頭,穿著一件墨綠色的綢衫。那一天不熱,但異常的悶,這間教室因此像一間地下室。老師向我走來時,我的臉上也感到一陣逐漸逼近的熱力。據說,沙漠上的響尾蛇夜里用臉來看東西——這種爬蟲天黑以后什么眼睛都看不見,但它的臉卻可以感到紅外線,假如有只耗子在冰冷的沙地上出現,它馬上就能發現。我把頭從窗口轉回來,面對著走近來的老師。她身上墨綠的綢衫印著眾多的熱帶水果,就如鈔票上的水印隱約可見。據她說,這件衣服看上去感覺很涼快,我的感覺卻是相反。綢衫質地緊密,就像一座不透風的黑牢,被關在里面一定是很熱的;所以,從里面伸出來的裸露手臂帶有一股渴望之意……老師在一片靜止的沉默里等待著我的答案。

天氣冷時,老師穿一件黑色的皮衣,在校園里走來走去,在黑衣下面露出潔白的腿——這雙腿特別吸引別人的注意。有人說,在皮衣下面她什么都沒有穿,這是個下流的猜想。據我所知不是這樣:雖然沒穿別的東西,但內褲是穿了的。老師說,她喜歡用光腿去趟冰冷的皮衣。一年四季她都穿皮涼鞋,只是在最冷那幾天才穿一雙短短的皮靴,但從來就不穿襪子。這樣她就既省衣服、又省鞋,還省了襪子。我就完全不是這樣:我是個駭人聽聞的龐然大物,既費衣服又費鞋。更費襪子——我的體重很大,襪子的后跟很快就破了。學校里功課很多,都沒什么意思。熱力學也沒有意思,但我沒有缺過課。下課以后,老師回到宿舍里,坐在床上,脫下腳上的靴子,看腳后跟上那塊踩出來的紅印,此時她只是個皮膚白皙、小腿健壯的小個子女郎。上課時我坐在她面前,穿著壓皺的衣服,眼睛睜得很大,但總像剛睡醒的樣子;在龐大的臉上,長著兩道向下傾斜的八字眉。我的故事開始時,天氣還不冷。這門課叫做“熱力學二零一”,九月份開始。但還有“熱力學二零二”,二月份開始;“熱力學二零三”,六月份開始。不管叫二零幾,都是同一個課。一年四季都能在課堂上遇到老師。

我猛然想到:假如不是在那節熱力學課上,假如我不回答那個問題,又當如何……我總是穿著壓皺的土色燈芯絨外衣出現在教室的第一排——但出現只是為了去發愣。假如有條侏羅紀的蛇頸龍爬行到了現代,大概也是這樣子。對它來說,現代太吵、太干燥,又吃不到愛吃的蕨類植物,所以會蔫掉。人們會為這個珍稀動物修一個四季恒溫的恐龍館,像個籃球隊用的訓練館,或是閑置不用的車間,但也沒有什么用處。它還是要蔫掉。從后面看它,會看到一條死氣沉沉的灰色尾巴擱在地下。尾巴上肉很多,喜歡吃豬尾巴的人看了,會感到垂涎欲滴的。從前面去看,那條著名的脖子拍在地下,像條冬眠中的蛇,在脖子的頂端,小小的三角腦袋上,眼睛緊閉著——或者說,眼睛罩上了灰色的薄膜。大家都覺得蛇頸龍的脖子該是支著的,但你拿它又有何辦法,總不能用吊車把它吊起來吧。用繩子套住它的脖子往上吊,它就要被勒死了。

我就是那條蛇頸龍,癱倒在水泥地上,就如一瓣被拍過的蒜。透過灰色的薄膜,眼前的一切就如在霧里一般。忽然,在空蕩蕩的房子里響起了腳步聲,就如有人在地上倒了一筐乒乓球。有個穿黑色皮衣的女人從我面前走過,灰色的薄膜升起了半邊。隨著霧氣散去,我也從地下升起,搖搖晃晃,直達頂棚——這一瞬間的感覺,好像變成了一個氫氣球。這樣我和她的距離遠了。于是我低下頭來,這一瞬的感覺又好似乘飛機在俯沖——目標是老師的脖子。有位俄國詩人寫過:上古的恐龍就是這樣咀嚼偶爾落在嘴邊的紫羅蘭。這位詩人的名字叫做馬雅可夫斯基。這朵紫羅蘭就是老師。假如蛇頸龍爬行到了現代,它也需要受點教育,課程里可能會有熱力學……不管怎么說罷,我不喜歡把自己架在蛇頸龍的脖子上,我有恐高癥。老師轉過身來,睜大了驚恐的雙眼,然后笑了起來。蛇頸龍假如眼睛很大的話,其實是不難看的——但這個故事就不再是師生戀,而是人龍戀……上司知道我要這樣修改這個故事,肯定要把我拍扁了才算。其實,在上大學時,我確有幾分恐龍的模樣:我經常把臉拍在課桌面上,一只手臂從課桌前沿垂下去,就如蛇頸龍的脖子。但你拿我也沒有辦法:繞到側面一看,我的眼睛是睜著的。既然我醒著,就不用把我叫醒了——我一直在老師的陰影里生活,并且總是要回答那句謎語:世界是銀子的。

2

現在是2020年。早上,我駛入公司的停車場時,霧氣正濃。清晨霧氣稀薄,隨著上午的臨近,逐漸達到對面不見人的程度——現在正是對面不見人的時刻。停車場上的柏油地濕得好像剛被水洗過,又黑又亮。停車場上到處是參天巨樹,葉子黑得像深秋的腐葉,樹皮往下淌著水。在濃霧之中,樹好像患了病。我停在自己的車位上,把手搭在腮下,就這樣不動了。從大學時代開始,我就經常這個模樣,有人叫我揚子鱷,有人叫我守宮——總之都是些爬蟲。我自己還要補充一句,我像冬天的爬蟲,不像夏天的爬蟲。大夫說我有抑郁癥。他還說,假如我的病治不好,就活不到畢業。他動員我住院,以便用電打我的腦袋,但我堅決不答應。他給我開了不少藥,我拿回去喂我養的那只綠毛烏龜。烏龜吃了那些藥,變得焦躁起來,在魚缸里焦急地爬來爬去,聽到音樂就人立起來跳迪斯科,一夜之間毛就變了色,變成了一只紅毛烏龜——這些藥真是厲害。我沒吃那些藥也活到了大學畢業。但這個診斷是正確的:我是有抑郁癥。抑郁癥暫時不會讓我死去,它使我招人討厭,在停車場上也是這樣。

在黑色的停車場正面,是一片連綿不絕的玻璃樓房。現在沒有下雨,但停車場上卻是一片雨景。車窗外面站了一個人,穿著橡膠雨衣,雨衣又黑又亮,像鯨魚的皮——這是保安人員。我把車窗搖了下來,問道:你有什么問題?他愣了一下,臉上泛起了笑容,說道:這話應該是我問你才對。這話的意思是說,停車場不是發愣的地方。我無可奈何地聳聳肩,從車上下來,到辦公室里去——假如我不走的話,他就會在我面前站下去,站下去的意思也是說:停車場不是發愣的地方。保安人員像英國紳士一樣體面,臉上掛著意味深長的微笑。相比之下,我們倒像是些土匪。我狠狠地把車門摔上,背對著他時,偷偷放了個惡毒的臭屁——我猜他是聞到味了,然后他會在例行報告里說,我在停車場上的行為不端正——隨他去好了。走進辦公室,我在桌后坐下,坐了沒一會兒,對面又站了一個人,這個人還是我的頂頭上司。她站在這里的意思是說:辦公室也不是發愣的地方。到處都不是發愣的地方。我把手從腮下拿出來,放在桌子上,伸直了脖子,正視著我的上司——早上我來上班時的情形就是這樣。

我一直在寫作公司里寫著一篇名為《師生戀》的小說。這篇小說我已經寫了十幾遍了,現在還要寫新的版本,因為公司付了我薪水,而且不是每個人都有機會和老師戀愛的,所以這部小說總是有讀者,我也總是要寫下去。

在黑色的皮衣下,老師是個杰出的性感動物。在椅子上坐久了,她起身時大腿的后面會留下紅色的皮衣印跡——好像挨了打,觸目驚心。那件衣服并不暖和,我不知道她為什么要穿這件皮衣。在夏季,老師總在不停地拽那件綢衫——她好像懶得熨衣服,那衣服皺了起來,顯得小了。好在她還沒懶得拽。拽來拽去,衣服也就夠大了。這故事發生的時節,有時是嚴冬,有時是酷暑。在嚴冬,玻璃窗上滿是霜窗花,教室的水泥地下滿是鞋跟帶進來的雪塊。有些整塊地陳列著,有些已經融化成了泥水——其實,我并不喜歡冷。在酷暑時節,從敞開的門到窗口,流動著干熱的風。除了老師授課聲,還能聽到幾聲脆響。那是構成門框、窗框或者桌椅的木料正在裂開。而這一次則是在潮濕的初秋季節。從本性來說,我討厭潮濕。但我別無選擇——因為這是我唯一能選擇的東西。在潮濕的秋季,老師說:未來的世界是銀子的……這是一道謎語。我寫著的小說和眼前發生的一切,全靠這道謎語聯系著。

在班上,我總對著桌上那臺單色電腦發愣。辦公室里既沒有黑板,也沒有講臺,上司總是到處巡視著,所以只有這一樣可以對之發愣的東西:有時,我雙手捧著臉對它發愣,頭頭在室里時,就會來問上一句:喂!怎么了你?我把一只手拿下來,用一個手指到鍵盤上敲字:屏幕上慢慢悠開始出現一些字。再過一會兒她又來問:你干什么呢?我就把另一只手放下來,用兩根手指在鍵盤上敲字,屏幕上還是在出字,但絲毫也不見快些。假如她再敢來問,我就把兩只手全放回下巴底下去,屏幕上還是在出字,好像見了鬼。這臺電腦經我改造過。原本它就是老爺貨,比我快不了好多,改了以后比我還要慢得多。我住手后五分鐘它還要出字,一個接一個地在屏幕上閃現,每個都有核桃大小,顯得很多——實際上不多。頭頭再看到我時,就搖搖頭,嘆口氣,不管我了。所有的字都出完了,屏幕變得烏黑,表面也泛起了白色的反光。它變成了一面鏡子,映著我眉毛稀疏,有點虛胖的臉……頭頭的臉也在這張臉上方出現。她的臉也變得臃腫起來。這個屏幕不是平的,它是一個曲面,像面團里的發酵粉,使人虛胖。她說道:你到底在干些什么……她緊追不舍,終于追進了這個虛胖的世界里。人不該發愣,除非他想招人耳目。但讓我不發愣又不可能。

我的故事另有一種開始。老師說,未來世界是銀子的。這位老師的頭發編成了高高的發髻,穿著白色的長袍。在她身后沒有黑板,是一片粉紅色的天幕。雖然時間尚早,但從石柱間吹來的風已經帶有干燥的熱意。我盤膝坐在大理石地板上,開始打瞌睡,涂蠟的木板和鐵筆從膝上跌落……轉瞬之間我又清醒過來,把木板和鐵筆抓在手里——但是已經晚了,錯過了偷偷打瞌睡又不引起注意的時機。在黑色的眼暈下,老師的眼睛睜大了,雪白的鼻梁周圍出現了冷酷的傲慢之色。她打了個榧子,兩個高大的黑奴就朝我撲來,把我從教室里拖了出去。如你所知,拖我這么個大個子并不容易,他們盡量把我舉高,還是不能使我的肚子離開地面——實際上,我自己縮成了一團,吊在他們的手臂上,像小孩子坐滑梯那樣,把腿水平地向前伸去。就是這樣,腳還是會落在地下。這時我就縮著腿向前跑動,就如京劇的小丑在表演武大郎——這很有幾分滑稽。別的學生看了就笑起來。這些學生像我一樣,頭頂剃得禿光光,只在后腦上有撮頭發和一條小辮子,只有一塊遮羞布繞在腰上——他們把我拖到高墻背后,四肢攤開,綁在四個鐵環上。此后我就呈X形站著,面對著一片沙漠和幾只駱駝。

有一片陰影遮著我,隨著中午的臨近,這塊陰影會越來越小,直至不存在,滾燙的陽光會照在我身上。沙漠里的風會把砂粒灌進我的口鼻。我的老師會從這里經過,也許她會帶來一瓢水給我解渴,但她多半不會這么仁慈。她會帶來一罐蜜糖,刷在我身上。此后螞蟻會從墻縫里爬出來,云集在我身上——但這都是以后的事了。現在有只駱駝向我走來,把它的嘴伸向我的遮羞布。我想駱駝也缺鹽分,它對這條滿是汗漬的遮羞布會有興趣——還有一種可能,就是它是只母駱駝……它把遮羞布吃掉了,繼續饒有興致地盯著我,于是我赤身裸體地面對著一只母駱駝。字典上說,駱駝是論峰的。所以該寫:“我赤身裸體地面對著一峰母駱駝”,我壓低了嗓子對它說:去,去!找公駱駝玩去……這個故事發生在埃及托勒密王朝時期。我的老師是個希臘裔的貴人——她甚至可以是克利奧佩屈拉本人。如你所知,克利奧佩屈拉紅顏薄命,被一條毒蛇咬死了。寫這樣一個故事,不能說是不尊重老師。

1997年《花城》刊登了王小波的《白銀時代》

3

辦公室里鴉雀無聲,就像在學校里的習題課上。如你所知,學校里有些重大課程設有習題課,把學生圈在教室里做習題——對我來說,這門課叫做“四大力學”,一種不倫不類的大雜燴。老師還沒有資格講這樣的重大課程,但她總到習題課上來,坐在門口充當牢頭禁子的角色——坐在那里搖頭晃腦地打瞌睡。我也來到習題課上,把溫熱的大手貼在臉上,目不轉睛地看著她,發現她搖晃得很有韻律。不時有同學走到她面前交作業,這時她就醒來,微笑著說道:做完了?謝謝你。總得等多數人把習題做完,這節課才能結束。所以她要謝謝每個交作業的人,但我總不在其中。每門課我都不交作業,習題分總是零蛋……老師在習題課上,扮演的正是辦公室里頭頭的角色。

現在頭頭不在班上,但我手下的職員還要來找我的麻煩。很不幸的是,現在我自己也當了本室的頭頭,雖然在公司里我還是別人的手下。據說頭頭該教手下人如何寫作,實際上遠不是這樣。沒人能教別人寫作,我也不能教別人寫作——但我不能拒絕審閱別人的稿子。他們把稿件送到我辦公桌上,然后離去。過上半小時,或者一個小時,我把那篇稿子拿起來,把第一頁的第一行看上一遍,再把最后一頁最后一行看上一遍,就在閱稿簽上簽上我的名字。有些人在送稿來時,會帶著一定程度的激動,讓我特別注意某一頁的某一段,這件事我會記住的,雖然他(或者她)說話時,我像一個死人,神情呆滯目光渙散,但我還是在聽著。過半小時或一小時之后,我除了看第一行和最后的一行,還會翻到那一頁,仔細地看看那一段。看完了以后,有時我把稿子放在桌面上,伸手抓起一支紅鉛筆,把那一段圈起來,再打上一個大大的紅叉——如你所知,我把這段稿子槍斃了。在槍斃稿子時,我看的并不是稿紙,而是盯住了寫稿人目不轉睛地看著,這個被槍斃的人臉色漲紅,眼睛變得水汪汪的,按捺著心中的激動低下頭去。假如此人是女的,并且梳著辮子,順著發縫可以看見頭皮上也是通紅的——這是槍斃的情形。被斃掉以后,說話的腔調都會改變,還會不停地拉著抽屜。很顯然,每個人都渴望被槍斃,但我也不能誰都斃。不槍斃時,我默默地把稿件收攏,用皮筋扎起來,取過閱稿簽來簽字,從始至終頭都不抬。而那個寫稿人卻惡狠狠地站了起來,把桌椅碰得叮當響,從我身邊走過時,假作無心地用高跟鞋的后跟在我腳上狠命地一踩,走了出去。不管怎么狠命,結果都是一樣。我不會叫疼的,哪怕整個腳趾甲都被踩掉——有抑郁癥的人總是這樣的。

當初我寫《師生戀》時,曾興奮不已——寫作的意義就在于此。現在它讓我厭煩。我寧愿口干舌燥、滿嘴砂粒,從石頭墻上被放下來,被人扔到木頭水槽里。這可不是個好的洗澡盆:在水槽周圍,好多駱駝正要喝水。我落到了它們中間,水花四濺,這使它們暫時后退,然后又擁上來,把頭從我頭側、胯下伸下去,為了喝點水。那些在四堵方木壘成的墻中間,積滿了混濁、發燙的水。但我別無選擇,只能把這種帶著羊尿氣味的水喝下去——這水池的里側涂著柏油,這使水的味道更臭。在遠處的石階上,老師揚著臉,雪白的下巴尖削,不動聲色地看著我——她的眼睛是紫色的。她把手從袍袖里伸了出來,做了一個堅決的手勢,黑奴們又把我拖了出來,帶回教室,按在蒲團上,繼續那節被瞌睡打斷了的熱力學課——雖然這樣的故事準會被槍斃,但我堅信,克利奧佩屈拉曾給一個東方人講過熱力學,并且一定要他相信,未來的世界是銀子做的。

我坐在辦公室的門口,這是頭頭的位置。如你所知,沒人喜歡這個位置……對面的墻是一面窗子,這扇窗通向天頂,把對面的高樓裝了進來,還裝進來蒙蒙的霧氣。天光從對面樓頂上透了下來,透過樓中間的狹縫,照在霧氣上。有這樣的房子:它的房頂分作兩半,一半比另一半高,在正中留下了一道天窗。天光從這里透入,照著蒙蒙的霧氣——這是一間浴室。老師沒把我拴在外面,而是拴在了浴室里光滑的大理石墻上。我岔開雙腿站著——這樣站著是很累的。站久了大腿又酸又疼。所以,我時常向前倒去,掛在拴住的雙臂上,整個身體像鼓足的風帆,肩頭像要脫臼一樣疼痛。等到疼得受不了,我再站起來。不管怎么說罷,這總是種變化。老師坐在對面墻下的浴池里,坐在變幻不定的光線中。她時常從水里伸出腳來,踢從墻上獸頭嘴里注入池中的溫水。每當她朝我看來時,我就站直了,把身體緊貼著墻壁,抬頭看著天頂,霧氣從那里冒了出去,被風吹走。她從水里爬了出來,朝我走來,此時我緊緊閉上眼睛……后來,有只小手捏住我的下巴,來回扳動著說:到底在想什么呢?我也一聲不吭。在她看來,我永遠是寫在墻上的一個符號“X”。X是性的符號。我就是這個符號,在痛苦中拼命地伸展開來……但假如能有一個新故事,哪怕是在其中充當一個符號,我也該滿意。

4

將近中午時,我去見我的頭頭,呈上那些被我槍斃過的手稿。打印紙上那些紅色的筆跡證明我沒有辜負公司給我的薪水——這可是個很大的尸堆!那些筆道就如紅色的細流在尸堆上流著。我手下的那些男職員們反剪著雙手俯臥在地下,扭著脖子,就如宰好的雞;女職員倒在他們身上。我室最美麗的花朵仰臥在別人身上,小臉上甚是安詳——她雖然身輕如燕,但上身的曲線像她的敘事才能一樣出色。我一槍正打在她左乳房下面,鮮血從藏青色的上裝里流了出來。我室還有另一花朵,身材壯碩,仿佛是在奔逃之中被我放倒了,在尸叢中作奔跑之勢,兩條健壯的長腿從裙子里伸了出來。她們在我的火力下很性感地倒地,可惜你看不到。我槍斃他們的理由是故事不真實——沒有生活依據。上司翻開這些稿子,揀我打了叉子的地方看了起來。我木然地看著窗外射進來的陽光——它照在光滑的地板上,又反射到天花板上,再從天花板上反射下來時,就變成一片彌散的白光——頭頭合上這些稿子,朝我無聲地笑了笑,把它放到案端。然后朝我伸出手來說:你的呢?我呈上幾頁打印紙。在這些新故事里,我是克利奧佩屈拉的男寵或者一條蛇頸龍——后者的長度是五十六公尺,重量是二百噸。假如它爬進了這間辦公室,就要把脖子從窗口伸出去,或者盤三到四個圈,用這種曲折委婉的姿勢和頭頭聊天。我期望頭頭看到這些故事后勃然大怒,拔出把手槍,把我的腦袋轟掉,我的抑郁癥就徹底好了。

我們這里和埃及沙漠不同。我們不僅是寫在墻上的符號,還寫著各種大逆不道的故事。這些故事送到了頭頭的案端,等著被紅筆叉掉。紅筆涂出一個“X”,如你所知,X是性的符號……頭頭看了我的稿子以后笑了笑,把它們收到抽屜里。這位頭頭和我年齡相仿,依舊艷麗動人,描著細細的眉毛,嘴唇涂得十分性感。她把手指伸在玻璃板上,手指細長而且慘白,叫人想起了爬在桑葉上的蠶——她長著希臘式的鼻子,綽號就叫克利奧佩屈拉,簡稱“克”。“克”又一次伸出手來說:還有呢?我再次呈上幾頁打印紙,這是第十一稿《師生戀》。她草草一看,說道:時間改在秋天啦……就把它放案端那疊稿子的頂端,連一個叉子都沒打。雖然看不到自己的臉,但我知道,我的臉變成了灰色。“克”把手放在玻璃板上,臉上容光煥發,說道:你的書市場反應很好,十幾年來暢銷不衰——用不著費大力氣改寫。我的臉色肯定已經變成了豬肝色。“克”最懂得怎么羞辱我,就這么草草一翻,就看出這一稿的最大改變:故事的時間改在了秋季。她還說用不著費大力氣改寫……其實這書稿從我手里交出去以后,還要經過數十道刪改,最后出版時,時間又會改回夏季,和第一版一模一樣了。這些話嚴重地傷害了我。她自己也是小說家,所以才會這么壞……

我默默地站了起來,要回去工作。“克”也知道這個玩笑開得不好,壓低了聲音說道:你的稿子我會好好看的。她偷偷脫下高跟鞋,把腳伸了出來,想讓我踩一腳。但我沒踩她。我從上面跳過去了。

我在抑郁中回到自己位子上。現在無事可做,只能寫我的小說:“老師的臉非常白,眉毛卻又寬又黑。但教室里氣氛壓抑……她把問題又說了一遍,世界是銀子的,我很不情愿地應聲答道:你說的是熱寂之后。這根本不是熱力學問題,而是一道謎語:在熱寂之后整個宇宙會同此涼熱,就如一個銀元寶。眾所周知,銀子是熱導最好的物質,在一塊銀子上,絕不會有一塊地方比另一塊更熱。至于會不會有人因為這么多銀子發財,我并不確切知道。這樣我就揭開了謎底。

我又把頭轉向窗口,那里攔了一道鐵柵欄,柵欄上爬了一些常春藤,但有人把藤子截斷了,所以常春藤正在枯萎下去。在山坡上,那對松鼠已經不在了。只剩了這面窗子,和上面枯萎的常春藤,這些藤子使我想到了一個暗房,這里橫空搭著一些繩子,有些竹夾夾住的膠卷正在上面晾干。這里光線暗淡,空氣潮濕,與一座暗房相仿。

老師聽到了謎底,驚奇地挑起眉毛來。她搖了搖頭,回身朝講臺走去。我現在寫到的事情,是有生活依據的。“生活”是天籟,必須凝神靜聽。老師身高大約是一米五五,被緊緊地箍在發皺的綢衫里。她要踮起腳尖才能在黑板上寫字。有時頭發披散到臉上,她兩手都是粉筆末,就用氣去吹頭發:兩眼朝上看,三面露白,撅起了小嘴,那樣子真古怪——但這件事情我已經寫了很多遍了。在潮濕的教室里,日光燈一明一滅……”

每次我寫出這個謎底,都感到沮喪無比。因為不管我樂意不樂意,我都得回到最初的故事,揭開這個謎底:這就像自瀆一樣,你可以想象出各種千奇百怪的開端,最后總是一種結局:兩手黏糊糊……我討厭這個謎底。我討厭熱寂。

既然已經揭穿了謎底,這個故事可以順利地進行下去。

現在可以說說在我老師臥室里發生的事情了:“走進那房間的大門,迎著門放了一張軟塌塌的床,它把整個房子都占滿了,把幾個小書架擠到了墻邊上。進了門之后,床邊緊緊擠著膝蓋。到了這里,除了轉身坐下之外,仿佛也沒什么可做的事情,而且如果我們不轉身坐下,就關不上門。等把門關上,我們面對一堵有門的墻,墻皮上有細小的裂紋,凸起的地方積有細小的灰塵,我們待在這面高墻的下面。我發現自己在老師沉甸甸手臂的擁抱之中。她抓住我的T恤衫,想把它從我頭上拽下來。這件事頗不容易,你可以想象一個小個子女士在角落里搬動電冰箱,這就是當時的情形。后來她說:他媽的!你把皮帶解開了呀。皮帶束住了短褲,短褲又束住了T恤衫,無怪她拽不掉這件衣服,只能把我拽離地面。此時我像個待絞的死刑犯,那件衣服像個罩子蒙在我頭上,什么都看不見,手臂又被袖筒吊到了半空中。我胡亂摸索著解開皮帶。老師拽掉了衣服,對我說道:我可得好好看看你——你有點怪。這時我正高舉著雙手,一副交槍投降的模樣。這世界上有不少人曾經交槍投降,但很少會有我這么壯觀的投降模樣。我的手臂很長,坐在床上還能摸到門框……”

5

假如你在街上看到我,準會以為我是個打籃球的,絕不會想到我在寫作公司的小說室里上班。我身高兩米一十多。但我從來就沒上過球場,連想都沒敢想過——我太笨了,又容易受傷——這樣就白花了很多買衣服和買鞋的錢。我穿的衣服和鞋都是很貴的。每次我上公共廁所,都會有個無聊的小男孩站到我身邊,拉開拉鎖假裝撒尿,其實是想看看我長了一條怎樣的貨色。我很謙虛地讓他先尿,結果他尿不出來。于是,我就抓住他的脖子,把他從廁所里扔出去。我的這個東西很少有人看到,和身坯相比,貨色很一般。在成熟、甚至是猙獰的外貌之下,我長了一個兒童的身體:很少有體毛,身體的隱秘部位也沒有色素沉積——我覺得這是當學生當的,像這樣一個身體正逐步地暴露在老師面前,使我羞愧無地——我坐在辦公室里寫小說,寫的就是這些。上大學時我和老師戀愛,這是一個故事。這個故事正逐步暴露在讀者面前,使我羞愧無地。看著這些熟悉的字句,我的臉熱辣辣的。

我從舊故事里刪掉了這樣一些細節:剛一關上臥室的門,老師就用雙手勾住我的脖子,努力爬了上來,把小臉貼在了我的額頭上,用兩只眼睛分別瞪住我的眼睛,厲聲喝道:傻呵呵的,想什么呢你!我沒想到她會這樣問我,簡直嚇壞了,期期艾艾地說道:沒想什么?老師說:混賬!什么叫沒想什么?她把我推倒在床墊上,伸手來拽我的衣服……此時我倒不害怕了。我把這些事刪掉,原因是:人人都能想到這些。人人都能想到的事就像是編出來的。我總在編故事,但不希望人們看出它是編出來的。

“在老師的臥室里,我想解開她胸前的扣子,但沒有成功。失敗的原因是我手指太粗,拿不住細小的東西;還有一個原因是空氣太潮,衣料的摩擦系數因此大增。她自己解決了這個問題,從綢衫下面鉆了出來,然后把它掛在門背后。門背后有個輕木料做成的架子,是個可以活動的平行四邊形,上面有凸起的木釘,她把它作掛衣鉤來用,但我認為這東西是一種繪圖的儀器。老師留了個娃娃頭,她的身材并不像我想象的那么纖細,而是小巧而又結實……”我的故事只有一種開始,每次都是從熱力學的教室開始,然后來到了老師的宿舍。然后解老師胸前的扣子,怎么也解不開——這么多年了,我總該有些長進才好。我想讓這個故事在別的時間、地點開始,但總是不能成功。

最近我回學校去過,老師當年住的宿舍樓還在,孤零零地立在一片黃土地上。這片地上滿是碎磚亂瓦,還有數不盡的碎玻璃片在閃光。原來這里還有好幾座筒子樓,現在都拆了——如果不拆,那些樓就會自己倒掉,因為它們已經太老了。那座樓也變成了一個綠色的立方體:人家把它架在腳手架里,用塑料編織物把它罩住,這樣它就變得沒門沒窗,全無面目,只剩下正面一個小口子,這個口子被木柵欄封住,上面掛了個牌子,上書:電影外景地。聽人家說,里面的一切都保留著原狀,連走廊里的破柜子都放在原地。什么時候要拍電影,揭開編織袋就能拍,只是原來住在樓里的耗子和蟑螂都沒有了——大概都餓死了。要用人工飼養的來充數——電影制片廠有個部門,既養耗子又養蟑螂。假如現在到那里去,電工在鋪電線,周圍的黃土地上停著發電車、吊車;小工正七手八腳地拆卸腳手架——這說明新版本的師生戀就要開拍了。這座樓的樣子就是這樣。這個電影據說是根據我的小說改編。我有十幾年沒見過老師。她現在是什么樣子了,我不知道。

人在公司里只有兩件事可做:槍斃別人的稿子或者寫出自己的稿子供別人槍斃。別人的稿我已經槍斃完了,現在只能寫自己的稿子,在黑色的屏幕上,我垂頭喪氣地寫道:“……她從書架上拿了一盒煙和一個煙灰缸回來。這個煙灰缸上立了一只可以活動的金屬仙鶴。等到她取出一支煙時,我就把那只仙鶴扳倒,那下面果然是一只打火機。為老師點煙可以滿足我的戀母情結。后來,她把那支煙倒轉過來,放到我嘴里。當時我不會吸煙,也吸了起來,很快就把過濾嘴咬了下來,然后那支煙的后半部就在我嘴里解體了,煙絲和煙紙滿嘴都是;它的前半截,連同燃燒著的煙頭,攤到了我**的胸口上。老師把煙的殘骸收拾到煙灰缸里,哈哈地笑起來了,然后她和我并肩躺下。她躺在床上,顯得這張床很大;我躺在床上,顯得這張床很小;這張床大又不大,小又不小,變成了一樣古怪的東西。她鉆到我的腋下,拍拍我的胸口說:來,抱一抱。我側過身來抱住老師——這是此生第一次。在此之前,我誰都沒抱過。自己不喜歡,別人也不讓我抱。就是不會說話的孩子,見我伸出桅桿似的胳臂去抱他,也會受到驚嚇,嚎啕痛哭……后來,我問老師,被我抱住時害不害怕。她看看垂在肩上的胳膊——這樣東西像大象的鼻子——搖搖頭上的短發,說道:不。我不怕你。我怕你干什么?”是啊是啊。我雖然面目可憎,但并不可怕。我不過是個學生罷了。

1996年《花城》刊登了王小波的《2015》

6

今天上午,我室全體同仁——四男二女——都被斃掉了。如今世界上共有三種處決人的方法:電椅、瓦斯、行刑隊。我喜歡最后一種方法,最好是用老式的滑膛槍來斃。行刑隊穿著英國禁衛軍的紅色軍服,第一排臥倒,第二排跪倒,第三排站立,槍聲一響,濃煙彌漫。大粒的平頭鉛子彈帶著火辣辣的疼痛,像飛翔的屎殼郎迎面而來,挨著的人紛紛倒地,如果能挨上一下,那該是多么愜意啊——但我沒有挨上。我要被釘死在十字架上。我這么大的個子,槍斃太糟蹋了。

隨著下午來臨,天色變得陰暗起來。夜幕就如一層清涼的露水,降臨在埃及的沙漠里。此時我被從墻上解了下來,在林立的長矛中,走向沙漠中央的行刑地,走向十字架。克利奧佩屈拉坐在金色的轎子里,端莊而且傲慢。夜幕中的十字架遠看時和高大的仙人掌相仿……無數的烏鴉在附近盤旋著。我側著頭看那些烏鴉,擔心它們不等我斷氣就會把我的眼睛啄出來。克利奧佩屈拉把手放在我肩頭——那些春蠶似的手指在被曬得紅腫的皮膚上帶來了一道道的劇痛——柔聲說道:你放心。我不讓它們吃你。我不相信她的話,抬頭看著暮色中那兩塊交叉著的木頭,從牙縫里吸著氣說道:沒關系,讓它們吃罷。對不相信的事情說不在意:這就是我保全體面的方法。到底烏鴉會不會吃我,等被釘上去就知道了。克利奧佩屈拉驚奇地挑起了眉毛,先吸了一口氣,然后才說:原來你會說話!

將近下班時,公司總編室正式通知我說,埃及沙漠里的故事脫離了生活,不準再寫了。打電話的人還抱怨我道:瞎寫了些什么——你也是個老同志了,怎么一點分寸都不懂呢。居然挨上了編的槍子兒,我真是喜出望外。總編說話帶著囔囔的鼻音,他的話就像一只飛翔的屎殼郎。他還說:新版《師生戀》的進度要加快,下個月出集子要收。我沒說什么,但我知道我會加快的。至于恐龍的故事,人家沒提。看來“克”沒把它報上去,但我的要求也不能太高。接到這個電話,我松了一口氣——我終于被槍斃了——我決定發一會呆。假如有人來找我的岔子,我就說:我都被槍斃了,還不準發呆嗎。提到自己被槍斃,就如人前顯貴。請不要以為,我在公司里呆了十幾年就沒資格挨槍斃了。我一發呆,全室的人都發起呆來,雙手捧頭面對單色電腦;李清照生前,大概就是這樣面對一面鏡子。宋代的鏡子質量不高,里面的人影面部臃腫,顏色灰暗——人走進這樣的鏡子,就是為了在里面發愣。今天,我們都是李清照。這種結果可算是皆大歡喜。忽聽屋角嘩啦一聲響,有人拉開椅子朝我走來。原來還有一個人不是李清照……

我有一位女同事,不分季節,總穿棕色的長袖套裝。她膚色較深,頭上梳著一條大辮子,長著有雀斑的圓鼻子和一雙大眼睛,像一個卡通里的嚙齒動物。現在她朝我走來了。她長得相當好看,但這不是我注意的事。我總是注意到她長得人高馬大,體重比一般人為重,又穿著高跟鞋。我從來不槍斃她的稿子,她也從來不踩我——大家相敬如賓。實際上,本室有四男三女,我總把她數漏掉。但她從我身邊走過時,我還是要把腳伸出來:踩不踩是她的權利,我總得給她這種機會。懷著這樣的心情,我把腳放在可以踩到的地方,但心里忐忑不安。假設有一只豬,出于某種古怪的動機蹲在公路邊上,把尾巴伸在路面上讓過往的汽車去壓,那么聽到汽車響時,必然要懷著同樣忐忑不安的心情想到自己的尾巴,并且安慰自己說:司機會看到它,他不會壓我的……誰知“咯”地一聲,我被她踩了一腳,疼痛直接印到了腦子里,與之俱來的,還有失落感——我從旁走過時,“克”都伸出腳來,但我從來不踩;像我這樣的身胚踩上一腳,她就要去打石膏啦……這就是說,人家讓你踩,你也可以不踩嘛。我禁不住哼了一聲。因為這聲呻吟,棕色的女同事停了下來,先問踩疼了沒有,然后就說:晚上她要和我談一件事。身為頭頭,不能拒絕和屬下談話,不管是白天還是晚上。雖然要到晚上談,但我現在已經開始頭疼了。

“在老師的臥室里,我抱著她,感到一陣沖動,就把她緊緊地摟住,想要侵犯她的身體;這個身體像一片白色的朦朧,朦朧中生機勃發……她狠狠地推了我一把,說道:討厭!你起開!我放開了她,仰面朝天躺著,把手朝上伸著——一伸就伸到了窗臺下的暖氣片上。這個暖氣片冬天時冷時熱,冷的時候溫度宜人,熱的時候能把饅頭烤焦,冬天老師就在上面烤饅頭;中午放上,晚上回來時,頂上烤得焦黃,與同合居的烤饅頭很相像——同合居是家飯館,冬天生了一些煤球爐子,上面放著銅制的水壺,還有用筷子穿成串的白面饅頭。其實,那家飯店里有暖氣,但他們故意要燒煤球爐子——有一回我的手腕被暖氣烤出了一串大泡,老師給我涂了些綠藥膏,還說了我一頓,但這是冬天的事。夏天發生的事是,我這樣躺著,沉入了靜默,想著自己很討厭;而老師爬到我身上來,和我做愛。我伸直了身體,把它伸向老師。但在內心深處還有一點不快——老師說了我。我的記恨心很重。”

我知道自己內心不快時是什么樣子:那張長長的大臉上滿是鉛灰色的愁容。如果能避免不快,我盡量避免,所以這段細節我也不想寫到。但是今天下午沒有這個限制:我已經開始不快了……

“她拍拍我的臉說:怎么,生氣了?我慢慢地答道:生氣干什么?我是太重了,一百一十五公斤。她說:和你太重沒有關系——一會兒和你說。但是一會兒以后,她也沒和我說什么。后來發現,不管做不做愛,她都喜歡跨在我身上,還喜歡拿支圓珠筆在我胸口亂寫:寫的是繁體字,而且是豎著寫,經常把我胸前寫得像北京公共汽車的站牌。她還說,我的身體是個躺著很舒服的地方,當然,這是指我的肚子。肚子里盛著些柔軟的臟器:大腸、小腸,所以就很柔軟,而且冬暖夏涼,像個水床。胸部則不同,它有很多堅硬的肋骨,硌人。里面盛著兩片很大的肺,一吸一呼發出噪聲。我的胸腔里還有顆很大的心,咚咚地跳著,很吵人。這地方愛出汗,也不冬暖夏涼——說實在的,我也不希望老師睡在這個地方。胸口趴上個人,一會兒還不要緊,久了會就透不過氣來。如你所知,從小到大,我是公認的天才人物。躺在老師身下時,我覺得自己總能想出辦法,讓老師不要把我當成一枚雞蛋來孵著。但我什么辦法都沒想出來。不但如此,我連動都不能動。只要我稍動一下,她就說:別動……別動。舒服。”我和老師的故事發生了一遍又一遍,每回都是這樣的——我只好在她的重壓之下睡著了。要是在“棕色的”女同事身下我就睡不著。她太沉了。

…………

(選自《花城》1997第2期)

原標題:《再讀王小波 | 我們的白銀時代》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司