- +1

95歲中國美院成立書法學院的背后:到源頭飲水

95年前的春天,1928年4月8日,60歲的蔡元培赴杭州出席國立藝術院(中國美術學院前身)開學典禮,并作題為《學校是為研究學術而設》的開學演講,提出“藝術是創造美的、實現美的”“要以純粹的美來喚醒人的心。”95年過去,中國美術學院已經發展成為國內學科最完備、規模最齊整的國立高等美術院校。今天(4月8日),中國美術學院在南山校區內舉行建校九十五周年建校系列學術活動暨2023“國美發布”。

澎湃新聞獲悉,從今年開始,中國美院將4月8日定為“國美發布”日。今年的首次“國美發布”中,一共發布了三項內容。第一項,成立中國美術學院書法學院。第二項,成立兩個學術平臺——中國電影高等研究院和社會美育學院。第三項,發布兩個新事物——洞天:國美在線藝術社區(CAA Cosmos)和元宇宙藝術學院(Meta Art Academy)。

《澎湃新聞·藝術評論》特刊發中國美術學院院長高世名在2023“國美發布”暨建校95周年紀念日上的發言《到源頭飲水,與偉大同行》。

中國美術學院

中國美術學院

到源頭飲水 與偉大同行

——在2023“國美發布”暨建校95周年紀念日上的講話

各位校友,各位朋友,各位同道:

95年前的今天,蔡元培先生在我校開學式上明確提出——設國立藝術院,就是要“以愛美的心,真正地完成人們的生活。”在中西文明沖突之中、在民族危難之際,蔡先生將目光聚焦到新人之養成,人類生活之建設。中國美院是新文化之子,在百年前的新文化學人們看來,解決中國問題之關鍵,正是從生活世界之重建開始,實現中國人的自覺、自為、自立與自強。

國立藝術院舊址校門

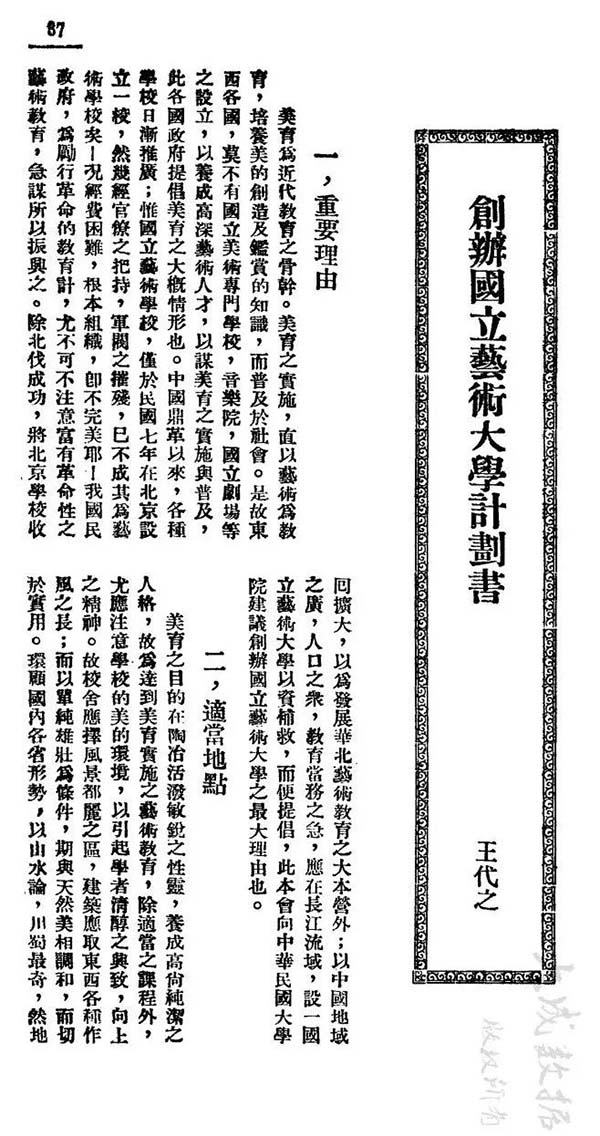

國立藝術院第一任總務長王代之 《創辦國立藝術大學計劃書》原載《貢獻》1927年1月15日第1卷第5期

95年后的今天,與蔡元培先生的時代相比,藝術不再是文人的風花雪月,它成為一種推動社會創新的知行之道;藝術教育也不只是涵養心性的修養之功,它成為一種扎根中國大地的有為之學。95年后的今天,我們的學院更是發展成為全球最大的美術學院,其規模之宏大、學科之齊整、專業之豐富前所未有,其社會參與度和公共影響力前所未有。這一切都是我們幾任領導班子和全體國美師生共同努力的結果。為此,我代表學校向以許江院長為代表的老領導們,向全校師生、向全體國美校友們致以崇高的敬意!向所有認同國美價值觀、支持和參與國美事業的各界同仁們,表達衷心的感謝!

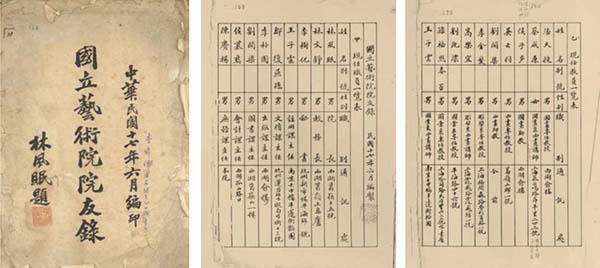

1928年國立藝術院院友錄

各位同仁,每一年的4月8日,都是全體國美人的節日。從今年開始,我們將4月8日定為“國美發布日”。“國美發布”是中國美院發起的年度創意活動,我們將于這一天發布領風氣之先的新理念、新創意、新產品、新平臺。這里的“我們”,不只是中國美院的萬余師生以及廣大校友,還包括矢志投身中國文化藝術創新發展的所有藝術界、文化界、創意界、產業界的朋友們。我們志同道合,我們滿懷期待,一起將“國美發布”打造成為一個全體創意人群的公共平臺,一個文化藝術界的共同的節日。通過這個平臺、這個節日,我們將標舉視覺文化的創意刻度,共同塑造中國當代的創新進程。

首次的“國美發布”包括三項內容。

第一項,成立中國美術學院書法學院,一會兒將由沈浩副院長和書法學院首任院長進行發布。我在這里簡單談一下我對書法的個人理解。

書法是中國人最獨特、最高妙的文明花朵,貫穿了視覺(visual)和文字(verbal)兩種文化體系,是貫通圖像與語詞的橋梁。書法從中國人文大傳統中滋長而出,書法史也是文章辭華的歷史,我們可以通過書法通達數千年中華文明的偉大經典。書法是最日常的藝術,在古人那里是日用的藝術;書法又是最高妙的藝術,是二維平面上的三維運動,同時又是時間中筆筆生發的演歷過程。若再加上聲與義,書法就是名副其實的“高維創作”,在跡與象、意與態之間相互激蕩。

我們的書法教育中有兩種信念,其一,書法是日用之道、修養之學,老先生們將書法修習與求學問道視作一體之事,認為書法與學問無法分割,須積學而成。其二,書法又是一門藝術,它很早就從日用中拔地而起,成就藝術之自覺。虞龢《論書表》中那些魏晉書家的故事,處處顯示出書法之為藝術的風采與尊貴。當然,書法之為藝術,根本上說是身心一如的修養實踐。“使轉見性靈,點畫為情致”“起落微茫”,不只是運筆技巧,更是身心狀態,所以我們說“字如其人,見字如面”。

在我看來,書道之大,正是由于它通達于漢字的文、字、書、形、聲、義——由字上溯至“文”,那是天地文章之“文”,是世界的紋理與跡象,這就是文明源頭上的書法之根。書寫于文明史的終極意義,就是回到天地紋章的原始狀態中,近取諸身,遠取諸物,于俯仰之間演歷倉頡造字之際的生發氣象、變幻萬端。從萬端至于無端,自莫名臻于無名,由是循環在手,低徊于心,有跡無形,今古蒼茫。

1963年,國畫系畢業生與系教師合影(前排左起黃羲、顧坤伯、劉葦、諸樂三、潘天壽、陸維釗、高培明)

第二項發布,是國美事業的兩個新平臺——中國電影高等研究院和社會美育學院。這兩大平臺,體現了中國美院創造公共文化、推行社會美育的責任擔當。

第三項發布,是數字科技催生出的兩個新事物——洞天:國美在線藝術社區(CAA Cosmos)和元宇宙藝術學院(Meta Art Academy)。這是學校面對新形勢、運用新技術打造的藝術教育新工具。元宇宙、混合現實的未來場景為藝術家和設計師提供了無窮無盡的任務書。“洞天計劃”是多人實時交互的在線藝術社區,元宇宙藝術學院是單人沉浸式體驗的混合現實界面,它們都是中國美院面向數字智能時代推動藝術教育迭代的實驗界面。

這幾年,學校一直在強調“人文科技雙向會通”,這不只是所謂的“科藝融合”,更是希望構造起一個藝術和技術、科學與哲學交互作用的動力機制。藝術學院為什么要關心科技?因為今天數字科技和人工智能技術的發展已經徹底改變了教與學的方式,也正在改變學院的形態、藝術的價值。我以為,人工智能科技越發達,藝術越重要。因為ChatGPT之類智能技術能夠替代的,只是模態化知識、衍生性智慧和可重復性勞動,無法替代真正的感受力和創造力。我完全不擔心AI會替代人的創造。因為能被替代的就不是真正的創造。人類的藝術創造,目的在前面引導,欲望在后面推動。所以,一切偉大作品都是另一個偉大目標的副產品。

人工智能就像一個檢測工具,一個檢測創造力的坐標軸,它會幫助我們理解怎樣才算真正的創造力,如何才是真正的藝術——那些永遠無法被替代的沖動、感受、想象、技藝和表達。

蔡元培為國立藝術院第一、二屆畢業紀念刊題詞“技進乎道”

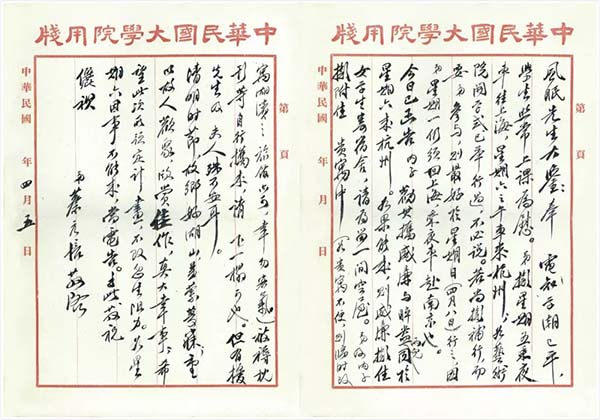

1928年4月5日蔡元培致林風眠函,談及國立藝術院補行開學式一事

朋友們,在中國美院近百年的歷程中,歷代名師大家如璀璨星群,照亮了中國現代藝術史的天空,也構成了國美的精神脈絡與學術底蘊。從今年起,我們將正式啟動“百年巨匠”研究工程,直至2028百年華誕。2023年度,我們將舉辦“林文錚先生誕辰120周年紀念座談會”、“吳大羽先生誕辰120周年紀念大展”以及亞運會期間舉辦的“大道無極——趙無極百年大展”等學術活動,以紀念名師先賢為契機,深入梳理中國現代藝術和藝術教育的歷史脈絡與精神譜系。

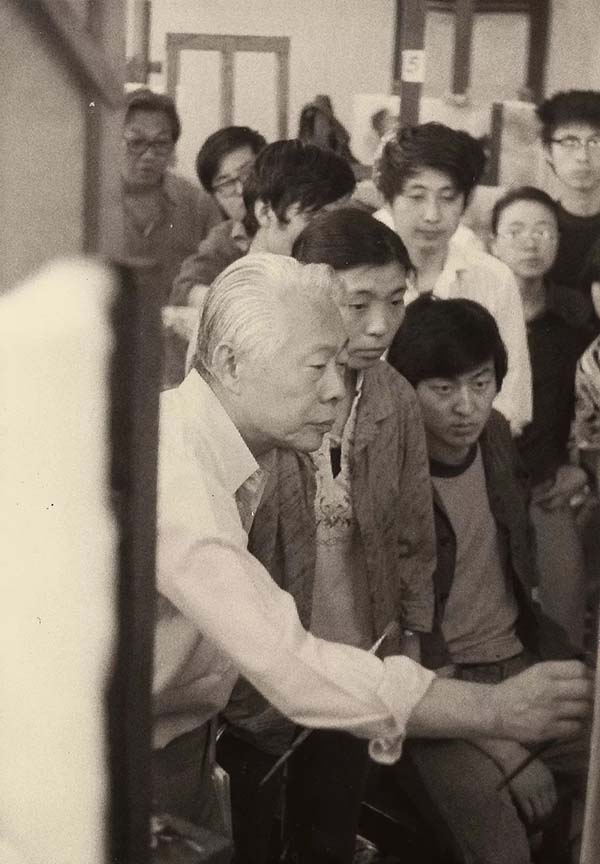

1985年5月,趙無極受邀回舉辦繪畫講習班

每到校慶之年,我們都會追溯學校的歷史,重溫國美的榮光。但這不只是為了完善我們薪火相傳的“國美敘事”,更不是為了自我慶祝,而是要繼往開來,為藝術和藝術教育探索新的命題、打開新的愿景。因為中國美院自誕生之日起,就是一所擁有崇高教育理想和偉大藝術關懷的學校。在1928年《國立藝術院組織大綱》中,很明確地指出學校三大辦學宗旨:培養專門藝術人才、倡導藝術運動、促進社會美育。對建校一代人而言,這所學校是藝術運動的策源地,他們的教育理想,是立人之德;他們理想中的教育,既不是自上而下的教化,也不止于專門人才的培養,而是通過藝術運動啟迪人心、喚醒民眾,推動社會的進程和人心的向上,也就是通過藝術去立人,去培養自由的創造的心靈。

中國美術學院象山校區

95年過去了,學校已發展為一所擁有五大校區的萬人美院,這在中外歷史上是從未有過的。大多數人并沒有意識到——我們發展到這個規模,已經是一份前所未有的事業。目前,我們的五個校區已經設立了明確的目標定位:

南山校區——匯通東西經典的現代美術教育高地

象山校區——直面社會現場的當代藝術和公共文化前沿

良渚校區——科藝商跨界融合的國際創新設計集群

湘湖校區——傳承文明基因、返古開今的中國藝術國學門

張江校區——面向國際前沿、輻射全學科的創新創業平臺

這五個校區的定位,也體現出今日中國美院的辦學目標與學術抱負。過去二十年,這所龐大的學院,其規模和內涵拓展了數十倍,卻依然保持著她的初心與元氣,依然在不斷回應著最根本的教育理想和藝術關懷:

她構筑“大學望境”,倡導空間營造與精神塑造共構的大學之道;

她踐行“哲人般思考、工匠般勞作”的“哲匠精神”,以技進乎道、知行合一的藝術實踐建構“視覺東方”;

她的文化姿態是“多元互動、和而不同”;

她的辦學理念是“全球本土雙輪驅動,人文科技雙向會通”;

她致力于培養的是“品學通、藝理通、古今通、中外通”的“四通人才”……。

當然,她也需要面對新世紀、新時代的許多新命題——全球范圍內藝術的商業化與政治化,技術的智能化、感性的貧困化以及創造力的虧空化。面對人工智能巨大的形式衍生力和視覺生產力,我們如何將AIGC的無限生發轉化為可控生產?面對日益自動化、智能化的新媒體,藝術如何重建引導心靈向上的“有情之學”?面對越來越學科化的教育體制,藝術教育如何成為融入歷史進程、推動社會創新的“有為之學”?

2023,“后疫情”時代的奮進之年,學校九五華誕、寄望百年發展之年,我們將以怎樣的姿態重新出發?

面對這些追問,我們的回答是——“到源頭飲水,與偉大同行”。

作為藝術家,我們要到源頭飲水。只有追溯到文明生發之際,藝術才能汲取到開端的力量,才能體味到創始之氣象。無論作為藝術家還是教育者,我們都要與偉大同行。學校歷史上名師大家輩出,是國美人的榮光,但如果只是以師為范,步武其后,我們就只能看到他們的背影。我們只有與之比肩而立,才能面對他們眼中的世界,才能領略他們所看到的風景,才能與他們大道同行。當然,如果我們有足夠的勇氣、足夠的智慧以及足夠的幸運,能夠站在大師們的肩膀上,我們或許會比他們看得更加遼遠、更為闊大。

到源頭飲水,與偉大同行,我們要“窮源竟流”“守正創新”。偉大藝術家的創作始終是與古人相往還,與先賢共吐納,與大傳統綿延一體,他們都是在與偉大作品直接照面、相契相知中自出機杼、別開生面。

到源頭飲水,與偉大同行,我們要“源流互質”“返古開今”。中國藝術的經典傳習絕非抱殘守缺、一味泥古,我們不但“抗志希古”“與古為徒”,而且“血戰古人”“與古為新”。

《大學》中說:“物有本末,事有終始,知所先后,則近道矣。”源流需互質,終始應務持。治學之人要深入過往先賢的思想世界,“言行交推”地理解他們的歷史問題與突圍之路。我們不僅要理解先賢的思想、實踐與人格整體,更要從生活史與社會史的歷史整體著眼,從當代人之問題境遇出發,來檢省思想或藝術在歷史中的發展脈絡。因為我們當前之處境,正是前人努力之后果,當下既是過往之“流”或“終”,亦是后世之“源”與“始”。到源頭飲水,與偉大同行,還要強調歷史上游與下游之間的互質與交響,文理密察,輾轉相推——務實求真而知本,會通終始則履遠。

各位同仁,新世紀以來,中國美術學院逢“五”的校慶活動,都在下半年舉行,每次的主題活動,也都超越國美校史,指向學術前沿。75周年校慶的中心項目是“地之緣:當代藝術的遷徙與亞洲地緣政治”,那是中國藝術界第一次主動對“文化亞洲”“亞洲現代性”進行系統探究與表達,也是中國思想界和藝術界第一次大規模的學術合作。85周年校慶,“八五·85”主題展將美院85年的歷史投射在1985這個時間切片之上,以作品、文獻、短片等多種形式,生動地呈現了幾代國美人在1985的歷史經驗和藝術實踐,其實質是一場歷史哲學的影像實驗,其目的是“把可能性還給歷史”。

2023,國美建校95周年,我們的核心學術活動是“Inter-World-View:世界文明互鑒”。這個活動的問題意識與20年前的“地之緣”一脈相承。我們將發起一場“教學-創作-行動-傳播”四位一體的藝術行動,學院團隊將奔赴十余個世界文明史的重要現場,感知文明史的宏大進程,探究文明互鑒的隱微脈搏,開展分布式論壇并拍攝主題影片,最后形成論壇與展覽。

我們有三個目的:第一,嘗試著在世界文明交流互鑒的大視野中思考藝術教育的大本大源問題,不僅追本溯源,更要關注當下,以藝術行動去感知21世紀人類文明尤其科技文明的發展動能和潛在趨勢。第二,在后疫情時代,通過這一跨越多個學術領域的大活動,建立一個更高能級的國際學術伙伴圈,為國美事業下一步的發展聚集“未來的同志”。第三,通過這次藝術行動,培養一批具有全球視野、歷史意識、藝術雄心的國美青年。

我們希望學校各專業都能夠參與進來,從文明史的高度重新理解學院中稱之為“專業”的藝術領域,探尋自己的歷史源頭,致敬本專業歷史上那些具有“開端”意義的偉大時刻。這將是我們各專業自己的“文明探源工程”——不是基于線性史觀的考古,而是以一系列現場行動和創作,對曾經發生的決定性事件進行重訪、致敬或追問。

Inter-World-View,既是“世界觀的對話”,又是“跟世界談談”。我們要在世界文明互鑒的框架下,在“世界觀的對話”中,將人類文明史中最高明深邃的優秀傳統,視作我們創作的命題、藝術的土壤、精神的根基,追溯正典、廣納博收;讓文明史成為我們的工具箱,讓歷代大師成為我們的工作伙伴,在世界文明的交流與互鑒中“與古為新”,這就是——到源頭飲水,與偉大同行!

在后疫情時代,我們希望推動一次真正的“學院行動”,一項朝向百年的“國美進程”。我們的目的是超越既有的藝術史和專業觀念,再次打開藝術的視野和學院的關懷——以藝術的方式解讀文明史,從文明史的高度理解藝術。通過這次“學院行動”,在不久的未來,我們或許可以召喚出另一種藝術方式、新的教育愿景。

朋友們,二十一世紀已經過去了近四分之一。我們看到,現實加速迭代,歷史激進前行,人的發展瞠乎其后。在藝術領域,今日的蔚為大觀或名存實亡,全球市場的巨大慣性和乏善可陳,在數字智能技術所驅動的過度生產中,創造與行動的利比多經濟已是難以為繼。在設計領域,曾經作為現代生活之發明者的設計,曾經建構宏大社會想象的設計,曾經作為革命和解放力量的設計,已經被窄化為全球制造業鏈條中的一個生產環節。甚至,它已經被異化為熊彼特所謂全球資本“空間再生產”和“創造性破壞”的力比多、催化劑,成為消費主義品牌戰爭的“白日焰火”。創造新生活的設計原動力,被置換為功能的優化、花樣的翻新、品牌的包裝推廣,以及成本和利潤的精明算計。設計越來越文創產業化,越來越淪為一種服務業。它所生產出的不再是新社會的愿景、新生活的方式,而是單純的利潤,以及一個在GPT面前瑟瑟發抖的“創意階層”。

今年十月,國美良渚校區全面開園,我們將在那個五千年中華文明的創始之地,謀劃設計教育的再出發。我們期待著設計為自己打造出二十一世紀的歷史任務書——在美學與倫理的辯證融通中重建設計人文,在“信息-技術-資本-權力”的總體性網絡中重新發明日常,在藝術、科技、商業的跨界融通中推動社會創新。我們期待著良渚的這場“設計風暴”為我們帶來最新的探索、未來的消息!

各位同道,歷史不是一條河流,更不是一條線性演進、持續向前的“單向街”。歷史是一片汪洋,“當代”只是海面,海面之下無數的洋流動蕩縱橫。這意味著,我們跟荷馬、司馬遷、李白、杜甫,跟達·芬奇、提香、塞尚、畢加索、博伊斯,跟“荊關董巨”、“劉李馬夏”,跟趙孟頫、董其昌、黃賓虹、潘天壽、趙無極……古往今來,古今中外,所有大師都在這同一片歷史汪洋中載沉載浮,他們都是我們的“同時代人”。人類歷史上發生過的一切觀念、一切形象、一切圖式、一切手法、一切我們稱之為風格要素的東西,也全部都在這片汪洋之中。

讓我們吸納所有這些養分,不斷發展壯大自身;讓我們打撈起歷史的碎片,構造起新時代的藝術之舟,在這片浩瀚汪洋中開辟出自己的新航道。

讓我們拋開一切狹隘和割裂,超越所有紛爭與鴻溝,以我們的開放與敏感、誠意和善意,去擁抱最新的科技、最前沿的探索、最挑戰的知識、最遙遠的他者。

讓我們匯聚社會思想、藝術設計、智能科技、數字經濟的時代力量,將中國美院打造成為一個多方協同、多元開放的“創新聯合體”,一個思想、藝術、科技、產業共生共創共享的未來世界的“反應堆”。

讓我們憧憬并反思著,在科學和技術最新的碰撞中重新找到藝術與設計的位置,去復興藝術源發的創生性的感知、表達與制作,為人的保存和人的發展開啟一段新的航程。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司