- +1

“辛未洋擾”是如何擾亂朝鮮與東亞的?

由導(dǎo)演李應(yīng)福、 作家金恩淑聯(lián)手打造的韓劇《陽光先生》已于近期開始播出。該劇男主人公是一名在“辛未洋擾”時期跟隨美軍船只去往美國的朝鮮少年,長大后成為美軍軍官,又重返朝鮮。

那么,作為促使劇中男主去往美國的這一契機,1871年的“辛未洋擾”到底是一幅怎樣的歷史圖景呢?

19世紀(jì)中后期的東亞與朝鮮

在工業(yè)革命與商品經(jīng)濟的刺激下,19世紀(jì)中葉,西方各國紛紛來到東亞海域,開拓貿(mào)易市場,尋求商機,追逐財富。而彼時的東亞各國,仍處于較為封閉的狀態(tài),排斥自由貿(mào)易,甚至拒絕與這些西方國家有所往來。在這種對立之下,1840年和1856年先后爆發(fā)了兩次鴉片戰(zhàn)爭,結(jié)果均以清朝戰(zhàn)敗告終。隨后,紛至沓來的外交事務(wù)要求清政府擁有一個專門機構(gòu)對其進(jìn)行處理,于是,1861年,清朝設(shè)立總理各國事務(wù)衙門,成為第一個近代意義上的外事機構(gòu)。此后,隨著洋務(wù)運動逐漸展開,清朝開始主動接受并學(xué)習(xí)西方的技術(shù)與外交模式,中西關(guān)系方才進(jìn)入一個較為平穩(wěn)的階段,清朝也迎來了所謂的“同治中興”。19世紀(jì)中期以前,日本同樣長期保持閉鎖狀態(tài),對外貿(mào)易的范圍僅限于清朝、朝鮮及荷蘭。但是,隨著西方國家在東亞的擴張,日本的閉關(guān)政策也難以維持。1853年隨著佩里艦隊來航,日本國門被打開,逐步進(jìn)入世界資本市場。而日本國內(nèi)倒幕運動也逐漸興起,并于1868年展開“明治維新”,開始近代化改革。同時,向隔海相望的朝鮮擴張勢力的主張,即“征韓論”,也日漸甚囂塵上。

當(dāng)西方各國的勢力紛紛侵入東亞諸國之時,惟有朝鮮仍然保持其封閉狀態(tài),被西方人視為無從窺探的“隱士之國”。但是,朝鮮并非與西方毫無接觸。天主教在18世紀(jì)后期即已傳入朝鮮,首先在上層中傳播,并逐漸向下層社會滲透,這一過程中也帶動了西學(xué)在朝鮮的傳播。但朝鮮以儒教立國,對于天主教及西學(xué)思想一直以異端邪說視之,迫害天主教徒的“邪獄”時有發(fā)生。純祖(1800—1834年在位)時曾爆發(fā)“辛酉邪獄”(1801年),憲宗(1834—1849年在位)時再興“己亥邪獄”(1839年)。1864年高宗即位后,其生父興宣大院君李昰應(yīng)主政。此時西方國家在東亞的活動日益頻繁,與朝鮮的通商交涉要求也不斷增加,而天主教徒更介入了朝鮮內(nèi)部黨爭。高宗初年,俄國屢次跨過邊境要求通商,遭到朝鮮的拒絕。朝鮮天主教徒試圖引導(dǎo)西方國家勢力介入這一交涉,通過天主教聯(lián)絡(luò)英、法,與之結(jié)盟,制約俄國。此舉引起了大院君的不滿,更成為政治斗爭的借口,最終引發(fā)了1866年的“丙寅邪獄”,九名法國傳教士及大量朝鮮天主教徒被殺害。此后,朝鮮的鎖國政策更為鮮明,對待西方的態(tài)度也更趨于強硬,排外氣氛達(dá)到頂峰。在這樣的背景下,朝鮮的近代史逐漸拉開了帷幕。

作為序幕的“謝爾曼將軍號”事件

“辛未洋擾”的發(fā)生,還要從1866年的“謝爾曼將軍號”事件說起。當(dāng)年7月,一艘名為“謝爾曼將軍號”(General Sherman)的美國武裝商船以通商為由闖入朝鮮大同江,并一路駛向平壤。該船是由一艘兩桅帆船添加火炮改裝而成的,船長及駕駛員為美國人,水手多為中國人,其背后則受英國商會支持,同行前往的還有英國圣公會的傳教士,人員構(gòu)成十分復(fù)雜。

“謝爾曼將軍號”駛?cè)氪笸螅m然收到朝鮮方面拒絕通商的答復(fù),但仍不顧阻攔,溯江而上,抵達(dá)大同江口,直逼平壤府。且沿途行為多有不端,不僅扣留朝鮮軍士作為人質(zhì),索要糧食、金銀、人參,甚至還向沿岸和朝鮮船只開炮,造成人員傷亡,最終,于8月末在大同江口附近與朝鮮軍隊發(fā)生炮戰(zhàn)。指揮這場反擊的,正是朝鮮近代史上有名的開化思想家樸珪壽(1807年—1877年)。由于河口處江水較淺,“謝爾曼將軍號”航行困難,以致擱淺。樸珪壽與其他將領(lǐng)則指揮朝鮮軍民采取火攻,將燃燒的漁船放入江中,駛向“謝爾曼將軍號”,致使其失火被焚,船毀人亡。在當(dāng)時的朝鮮政府眼中,這一仗可謂贏得漂亮,大院君也因此對樸珪壽大加贊賞。

1866年對朝鮮而言可謂多事之秋。除去“謝爾曼將軍號”事件外,不能不提的,還有一次“丙寅洋擾”事件。年初“丙寅邪獄”時,有多名法國傳教士被處死。此事發(fā)生后,法國駐華公使伯洛內(nèi)(Henri de Bellonet)和亞洲艦隊司令羅茲(Pierre-Gustave Roze)強烈主張對朝鮮實施武力報復(fù),組織了7艘軍艦、千余人兵力,于1866年10月——也就是“謝爾曼將軍號”事件發(fā)生后一個月左右——開赴朝鮮,展開進(jìn)攻,并一度占領(lǐng)了江華島。但由于朝鮮方面傾全力激烈抵抗,法軍無法取得更大進(jìn)展,故而在對江華府進(jìn)行了一番洗劫后,帶著金銀財物及江華史庫(即外奎章閣,是朝鮮時期王室藏書地奎章閣的分閣)的大量圖書,撤出了朝鮮。

從結(jié)果上看,朝鮮成功驅(qū)逐了侵略者,是此次武裝沖突的勝利方。加上“謝爾曼將軍號”事件上的勝利,1866年朝鮮抵抗西方國家入侵的軍事行動可謂大獲全勝,這讓當(dāng)時執(zhí)政的興宣大院君十分高興,不僅增強了面對西方國家時的自信感,同時也加劇了朝鮮國內(nèi)的鎖國主張。大院君曾在“丙寅洋擾”期間手書“洋夷侵犯,非戰(zhàn)則和,主和賣國”十二字,以表達(dá)其抵抗的決心,并曾作詩豪言:“西舶煙塵天下晦,東方日月萬年明。”有了這兩次勝利營造的氣氛,再加上大院君的決心,1871年再次面對美國軍艦的時候,朝鮮上下的同仇敵愾和抵抗氣氛可以想見。

1871年的軍事沖突

朝鮮軍民對“謝爾曼將軍號”放的火,同時也點燃了一場國際糾紛。

按照朝鮮方面的說法,當(dāng)時船上人員無一幸存。但事發(fā)后月余,美國駐煙臺領(lǐng)事就聲稱收到消息,確認(rèn)“謝爾曼將軍號”尚有幸存者滯留朝鮮,并正在遭受苛待,希望清政府能夠在索還幸存者的過程中給予幫助。同時,美國政府也不斷派遣船只,在探查朝鮮海域的同時,向朝鮮索還“謝爾曼將軍號”的幸存人員。1867年1月下旬,美國第一次嘗試直接向朝鮮索還羈留人口。其時,美國軍艦“瓦秋塞特號”(Wachusett)在艦長薛斐爾(Robert W. Shufeldt)的率領(lǐng)下抵達(dá)黃海道月乃島,向島民投遞書信,要求送還“謝爾曼將軍號”的生還者。1868年4月,美國軍艦“申南道阿號”(Shenandoah)來到朝鮮平安、黃海兩道之間的海域,除勘查海岸、向沿岸居民“問情”外,艦長費米日(J. C. Febige)還與地方官員以照會形式進(jìn)行交涉,并遞交了給朝鮮高宗的照會。通過這次接觸,美國方面亦了解到“謝爾曼將軍號”事件的具體經(jīng)過,但因未能與朝鮮中央取得聯(lián)系,仍沒能達(dá)到索還人口及簽訂條約的目的。在此期間,美國的駐華外交官也在不斷與清政府進(jìn)行交涉,要求引渡被扣押人員、代為詢問情由、溝通美朝雙方等等,但這些要求均被清政府含混略過或直接拒絕了。

在搜尋無果、外交途徑亦無成效的情況下,1870年,美國政府決定任命駐華公使鏤斐迪(Frederick F. Low)為全權(quán)大使,于1871年春率領(lǐng)亞洲艦隊前赴朝鮮,索還羈留人口,同時交涉通商事宜。當(dāng)然,經(jīng)過幾年的搜尋后,美國在索還羈留人口這一點上已經(jīng)不抱太大期望,而以此為契機與朝鮮簽訂海難救助協(xié)定乃至促使朝鮮開港通商的意圖則日漸明顯。鏤斐迪此次前往朝鮮,還特別強調(diào)其和平交涉的意圖,在事前寄送給朝鮮的信函中解釋稱,帶軍艦前往只是為了增添氣勢,并無挑釁之心。但是在抵達(dá)朝鮮后,雙方還是發(fā)生了武裝沖突。

1871年5月中旬,美國亞洲艦隊司令官羅杰斯(J. Rodgers)奉命率領(lǐng)以“科羅拉多號”(Colorado)為首的5艘軍艦、1200余名士兵由日本長崎開赴朝鮮,于5月下旬抵達(dá)朝鮮西海岸南陽郡附近,一面派出小船探測沿途水文狀況,同時也向前來查探的朝鮮官員提出交涉和通商要求。美國派出的是賦予全權(quán)的外交使節(jié),但朝鮮政府此時根本沒有外交意識和絲毫的交涉意愿,派出的也不過是負(fù)責(zé)“問情”的通事,亦即譯官而已。對于通商要求,也是毫不猶豫地按照慣例予以拒絕。美國則以前來接待的官員品級太低為由,拒絕繼續(xù)在沿海地區(qū)與地方官交涉,因而不顧朝鮮方面的警告,一路沿江上溯,駛向朝鮮內(nèi)港,終于在孫乭項與廣城鎮(zhèn)附近遭到朝鮮方面的鳴炮阻攔。

美軍隨即以此為由,向沿岸的朝鮮守軍展開了進(jìn)攻,“辛未洋擾”期間的武裝沖突就這樣爆發(fā)了。美軍水陸并進(jìn),6月10日,首先在草芝鎮(zhèn)登陸,經(jīng)過激烈戰(zhàn)斗后完成占領(lǐng),然后繼續(xù)向位于上游的德津鎮(zhèn)進(jìn)發(fā)并占領(lǐng)之,最后達(dá)到江華府的關(guān)隘要地廣城鎮(zhèn)。鎮(zhèn)守廣城堡的是鎮(zhèn)撫中軍魚在淵及其布防于此的600名守軍,盡管他們在此進(jìn)行了頑強的抵抗,但廣城堡炮臺最終還是為美軍所占領(lǐng)。在廣城堡一役中,美軍戰(zhàn)死3人,10人負(fù)傷;而關(guān)于朝鮮方面的傷亡情況,據(jù)美方記載,死350人,傷20人,但在朝鮮方面的記錄中,犧牲者僅有57名。

將領(lǐng)魚在淵亦戰(zhàn)死,而他的“帥字旗”則被美軍作為戰(zhàn)利品帶回美國,長期放置于安納波利斯的美國海軍軍官學(xué)校(United States Naval Academy,縮寫USNA)博物館,2007年方才以長期租賃(10年)的形式歸還韓國。

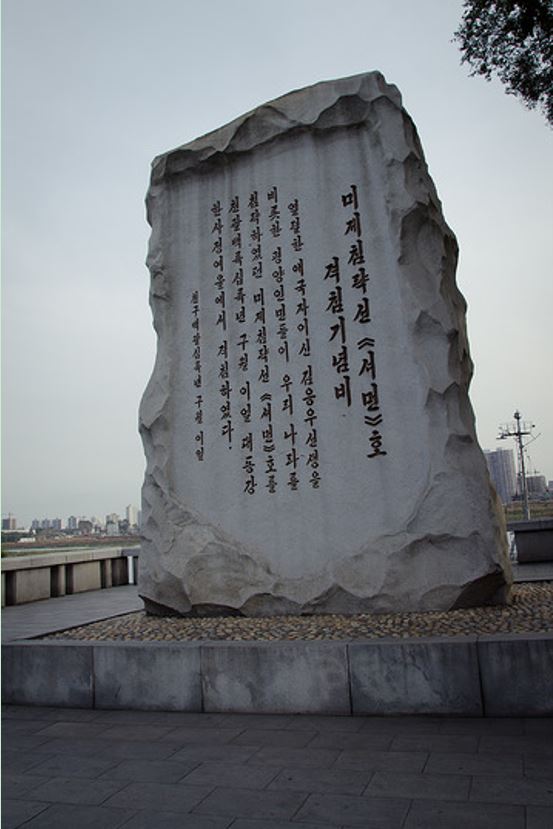

由于美國軍事行動的用意僅是希望以此逼迫朝鮮同意締約通商等要求,而并不在于占領(lǐng)朝鮮的領(lǐng)土,因此在攻掠廣城堡后便未再繼續(xù)前進(jìn),而是撤回海上,等待朝鮮方面的答復(fù)。與此同時,與江華鎮(zhèn)撫使、富平都護(hù)府使等地方官員進(jìn)行了二十余日的照會往來。但是,雙方的這場“書翰外交”除了相互指責(zé)對方制造沖突、無理取鬧以外,再沒有實質(zhì)性的進(jìn)展。盡管在此期間,美軍逗留內(nèi)洋使得沿江各處延誤農(nóng)時,并影響了京畿地區(qū)的糧食供應(yīng),導(dǎo)致糧價上漲,但朝鮮并未出現(xiàn)人心浮動、政局不穩(wěn)的現(xiàn)象,反而刺激了其“斥洋斥和”的決心。6月12日主政的大院君下令將其在“丙寅洋擾”期間所寫的“洋夷侵犯,非戰(zhàn)則和,主和賣國”十二字刻于石碑上,樹立于漢城(今首爾)鐘路及全國各地,以表達(dá)其反抗決心。

美軍方面,鏤斐迪認(rèn)識到即便再對峙下去也不會取得任何成果,最終于7月3日撤出朝鮮,“辛未洋擾”至此結(jié)束。

“辛未洋擾”與中國

“辛未洋擾”不僅是美朝間的一次沖突,也在許多方面牽連中國。朝鮮之于清朝,是朝貢—冊封體系下的屬國,雖然有定期朝貢等方面的義務(wù),但在受到外來入侵的時候,“上國”也同樣有保護(hù)屬國的義務(wù)。在美國等西方國家的認(rèn)知中,清朝之于朝鮮,類似于宗主國之于其附庸國,有權(quán)掌控當(dāng)?shù)氐膬?nèi)政外交。因此,美國自“謝爾曼將軍號”事件發(fā)生后,就不斷要求清政府協(xié)助其搜尋幸存者、調(diào)解美朝沖突。具體而言,即要求在朝鮮拒絕與美國產(chǎn)生任何聯(lián)系時,由清政府從中傳遞消息,代寄信函、照會等文書。但是,對當(dāng)時的清朝而言,與西方國家交涉是一種需要盡量避免的負(fù)擔(dān),介入朝鮮與西方的爭端更被認(rèn)為是不明智的做法。因此,在朝鮮與法國之間爆發(fā)“丙寅洋擾”時,清政府就以“屬國自主”的說辭——即朝鮮雖然是清朝的屬國,但清朝向來不干涉其內(nèi)政外交——來回避法國的種種要求。“謝爾曼將軍號”事件后,清政府也采取了同樣的對策,以“屬國自主”為由,拒絕出面要求朝鮮釋放美國幸存者。但是,當(dāng)鏤斐迪率亞洲艦隊開往朝鮮前請清政府向朝鮮轉(zhuǎn)交信函時,這種政策沒能繼續(xù)堅持下去。因為信中說明了美國的來意和要求,如果不代其轉(zhuǎn)交,那么朝鮮在毫不知情的情況下,極易與美軍發(fā)生沖突,而朝鮮作為東北方的屏藩,其安定與否對清朝意義重大。此后,清朝逐漸被拖入朝美沖突之中。美國結(jié)束軍事行動后,其駐華使節(jié)更是特別要求清朝說明其與朝鮮的關(guān)系。加之明治維新后日本勢力逐漸侵入朝鮮,并不斷質(zhì)疑清朝與朝鮮的宗藩關(guān)系,這些都給清朝帶來不小的壓力,促使清政府開始思考,如何有效地向西方解釋中朝關(guān)系。在西方占優(yōu)勢、掌握話語權(quán)的情況下,有效的解釋方法自然是向西方國際法體系中較為相似、可資類比的“宗主國—藩屬國”關(guān)系模式靠攏。清政府逐漸改變“屬國自主”的政策,轉(zhuǎn)而強化在朝鮮的話語權(quán)并開始介入朝鮮事務(wù),以對抗日本及西方國家在朝鮮的勢力擴張。在觀念上的潛移默化和現(xiàn)實需求的引導(dǎo)下,清朝與朝鮮的關(guān)系,逐漸從傳統(tǒng)的“朝貢—冊封”關(guān)系轉(zhuǎn)向帶有西方條約體系特征的“宗主國—藩屬國”關(guān)系。從更為宏觀的角度看,這也是中國傳統(tǒng)的朝貢體制逐漸瓦解、西方式條約體制逐步確立的過程。因此,如果將視角放在整個東亞范圍內(nèi),“辛未洋擾”這一朝美間的軍事沖突,是可以被賦予更大意義的重要事件。

參考文獻(xiàn)

伊原澤周:《近代朝鮮的開港》,北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2008年。

岡本隆司:《屬國與自主之間:近代中朝關(guān)系與東亞命運》,黃榮光譯,北京:三聯(lián)書店,2012年。

權(quán)赫秀:《近代韓中關(guān)系史的再照明》,首爾:慧眼,2007年。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司