- +1

樹碑立傳 | 綽約新妝玉有輝,素娥千隊雪成圍

原作者:愁予

注意!!!未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!!!

上真觀白玉蘭一隅

像乾隆爺這般在歷史上擁有如此高知名度的皇帝,用這樣一句話來形容他實在是再貼切不過了:朕雖然已經(jīng)不在江湖,但江湖上依然還有朕的傳說。寫詩小能手、蓋章狂魔以及那大明湖畔的夏雨荷,這些標簽業(yè)已與乾隆爺緊緊相系,但這次乾隆爺想破頭也未曾料到,自己居然還會被追認為植樹大使。每當陽春三月,蘇州穹窿山上真觀的百年白玉蘭綻放之際,乾隆爺植樹大使的身份彷佛就又坐實幾分。

1.

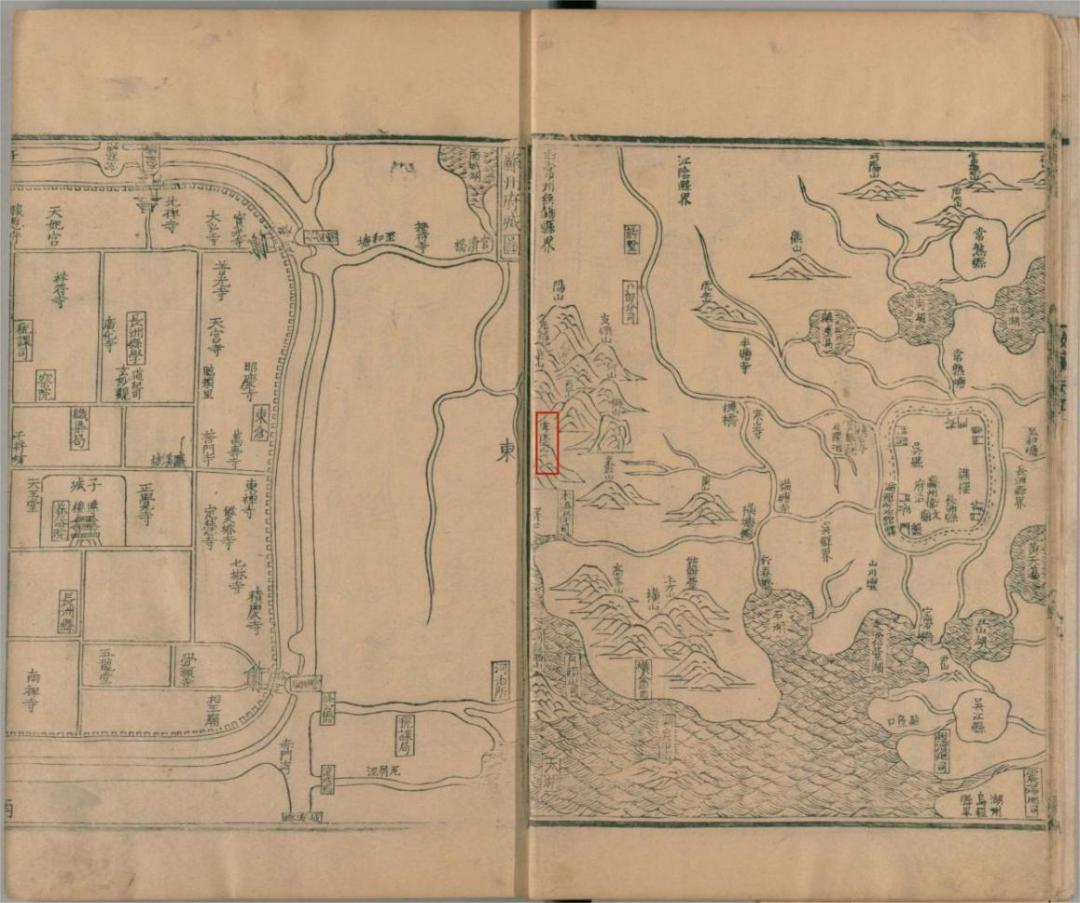

正所謂是山不在高,有仙則靈,自古名山大川向來便是傳說中仙神道人的棲息隱逸之地。傳說遠在東漢初平年間,一群人正行走于蘇州西邊的群山之中,當他們登上眾山之巔極目遠眺之時,頓感山湖綿亙,天地可接,便決定于此修建上真觀以祀三茅真君,這便是如今蘇州穹窿山上真觀的來源傳說。當年修建上真觀之人選定穹窿山作為觀址確是個明智的選擇,所謂穹窿山,天形穹窿,其色蒼蒼,盡管其海拔不高,但依然是蘇州群山之首,明盧熊在《蘇州府志》中說“此山特高峻,郡之鎮(zhèn)也”。由此,穹窿山向來有“吳郡名山第一山”“眾山之祖”的稱號。于此次修建道觀,倒也不至于辱沒了三茅君的身份地位。

紅圈標記處即為穹窿山,身處群山之巔,向西可望太湖 圖片來源:王鰲《姑蘇志》

盡管上真觀的歷史最早可追溯至漢代,但自漢迄今,上真觀代有興廢,在清人的許多相關(guān)著述中,都提到了原本在峰頂可見一殘碑,上刻“上清司命三茅真君”及宋朝延祐年號,這說明除卻漢代起源的傳說以外,至少在宋代上清觀是真實存在過的。自元訖明,上真觀圮塌荒廢,不見記載。入清之后,大約在順治年間,有一名曰施道淵的法師上山重葺上真觀,隨后上真觀的規(guī)模愈大,聞名遐邇,香火鼎盛,成為了彼時的“江南第一觀”。清人顧祿的《清嘉錄》中記載正月初九乃是玉皇誕辰,不少蘇州百姓便會于此日赴上真觀燒香祈愿,蔡云就有詩云:“慣聞九日朝天去,香市穹窿第一層”。

如今的穹窿山上真觀

圖片來源:吳中太湖旅游

上真觀無比輝煌的時刻,應(yīng)當在康熙、乾隆兩朝。在道家圣地這個身份的加持下,康熙、乾隆兩代帝王南巡江南時都無法繞過此地,尤其是乾隆爺,他幾乎每次下江南都會巡幸上真觀,并留下紀念詩文。乾隆爺?shù)脑娫~雖然相對而言水平不高,但自有其心胸關(guān)懷所在,如這首《穹窿山上真觀》:

岳岳高居祀上真,抒誠叩必以躬親。

太湖萬頃在襟袖,穹窿億丈凌星辰。

不問長生崇羽士,所希大有綏農(nóng)民。

片刻成吟策返轡,鄧尉香雪猶西鄰。

每當好事者看見“不問長生崇羽士,所希大有綏農(nóng)民”一句時,就總懷疑乾隆爺是在內(nèi)涵“可憐夜半虛前席,不問蒼生問鬼神”的漢文帝,并借此來抬高自己。有趣的是,乾隆爺?shù)拿渴钻P(guān)于上真觀的詩詞幾乎都在述說自己為百姓祈福之事,若是固定的模板也就罷了,但他總會不經(jīng)意在詩詞的結(jié)尾提到蘇州著名的景點鄧尉山香雪海,除卻以上所列舉的,在另外一首《穹窿山上真觀疊乙酉舊作韻》的結(jié)尾處乾隆爺也說:“鳴鞭吟興知誰引,鄧尉非遙即右鄰”。這也讓筆者不禁懷疑乾隆爺在祈福時是否心猿意馬,想必乾隆爺是更想去邊上的香雪海吧,畢竟在彼處不用如此心系萬民。

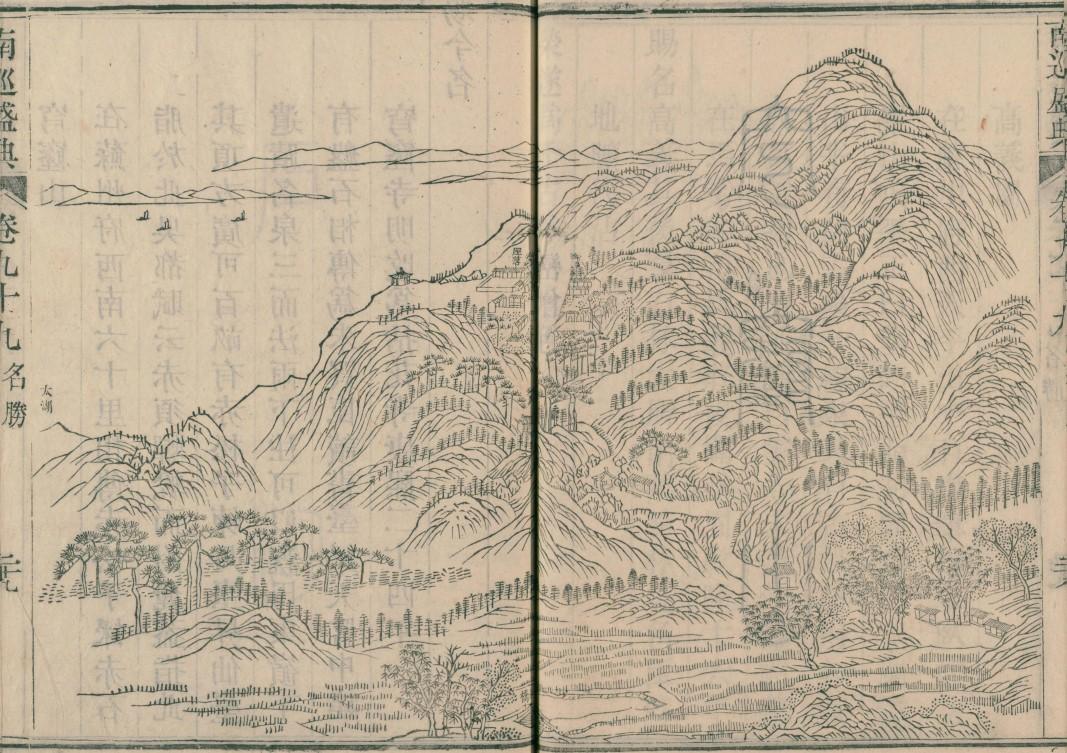

《南巡盛典圖錄》中的穹窿山

當然,乾隆爺在上真觀也還做過其他的事情。傳說在乾隆爺?shù)诙窝残疑险嬗^時,可能是出于心血來潮或是其他原因,乾隆爺居然親自植下了一棵玉蘭樹,也就是如今尚存于上真觀的那棵古玉蘭。但事情還遠遠不止如此,上真觀的玉蘭樹并非是唯一一棵傳說是由乾隆手植的樹木,僅僅在蘇州一隅,就有多棵樹木傳說是乾隆爺手植的,諸如在蘇州嚴家花園內(nèi)也有一棵乾隆爺手植的白玉蘭,在花山有乾隆爺手植的板栗樹,在香雪海還有乾隆爺手植的白梅。放眼全國,傳說乾隆爺還在海寧種過樸樹,在濟南種過槐樹......乾隆爺身為皇帝自然是宵衣旰食,日理萬機,居然還有此等精力在全國到處“種樹”,為后世樹立不易之典范,由此看來,這“種樹大使”的稱號之于乾隆爺似乎是實至名歸。

上真觀白玉蘭的介紹

上真觀白玉蘭遠觀

清代修建的上真觀在建國后遭遇了大規(guī)模的破壞,地面建筑幾近全毀,但這棵乾隆手植的白玉蘭卻因禍得福,因樹身歪曲程度太大無法成材而保存了下來。盡管在本世紀初上真觀得以重建,但如今穿梭于新修上真觀的朱樓黛瓦之間,也唯有通過這棵兩百余年的玉蘭樹才可以瞥見往日的歲月。也幸虧這棵古玉蘭保存至今,我們才能獲悉它與蘇州、與乾隆爺之間不可不說的故事,盡管這段故事依舊撲朔迷離、真假難辨。

2.

色白微碧,香味似蘭,是謂玉蘭也,這是明末清初的王象晉在《群芳譜》中對玉蘭的簡單描述,早在王象晉之前,玉蘭就已經(jīng)進入到了蘇州文人的視線當中。盡管古人曾對玉蘭花青睞有加,但其實在古代里很長的一段時間里,他們對于“玉蘭”“望春”“辛夷”“木筆”等諸名目的花是傻傻分不清的。就連對農(nóng)事較為精通并曾寫過《學(xué)圃雜蔬》的蘇州籍文人王世懋也說過:“余兄嘗言玉蘭花古不經(jīng)見,豈木筆之新變耶?余求其說而不得”,后來有一次王世懋從書中獲得線索才恍然大悟,這玉蘭便是古之迎春,與別名木筆的辛夷是兩種花,他還略顯興奮的與其兄分享,像是發(fā)現(xiàn)了何等了不起之事,估計兩人彼時還傻樂了好一陣子:

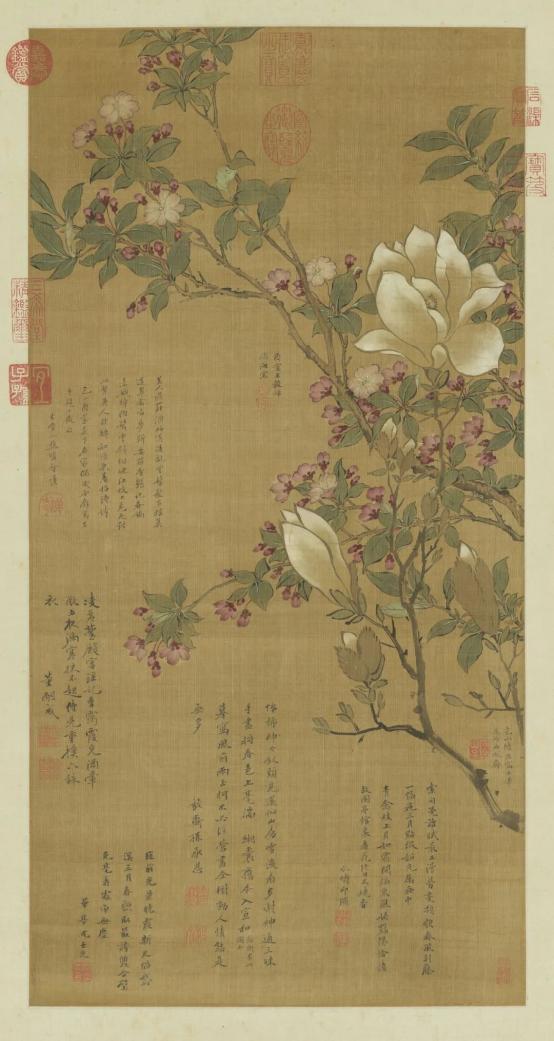

明 陸治《海棠玉蘭圖》臺北故宮博物院藏

(王世懋)亟呼元馭曰:“兄知玉蘭古何名?乃迎春也”。元馭疾應(yīng)曰:“果然,昨嶺南一門生來見玉蘭,曰此吾地迎春花,何此名為玉蘭?其奇合如此。乃知迎春是本名,此地好事者美其花改呼玉蘭,而嶺南人尚仍其舊耳,據(jù)叢話言玉蘭是迎春。”

雖然有時候古人對玉蘭木筆傻傻分不清,但這并不妨礙他們對于玉蘭的癡迷。白玉蘭綻放之際,籠蓋一庭,香溢滿園,恰似點點碎玉掛枝頭,碧白無暇,臨風皎皎,很難不愛,明人李漁就曾感嘆道:“世無玉樹,請以此花當之。花之白者盡多,皆有葉色相亂,此則不葉而花,與梅同致。千干萬蕊,盡放一時,殊盛事也”。但李漁也恨啊,他恨玉蘭花花時較短,往往是弄花一年,看花十日,看不夠,根本就看不夠。

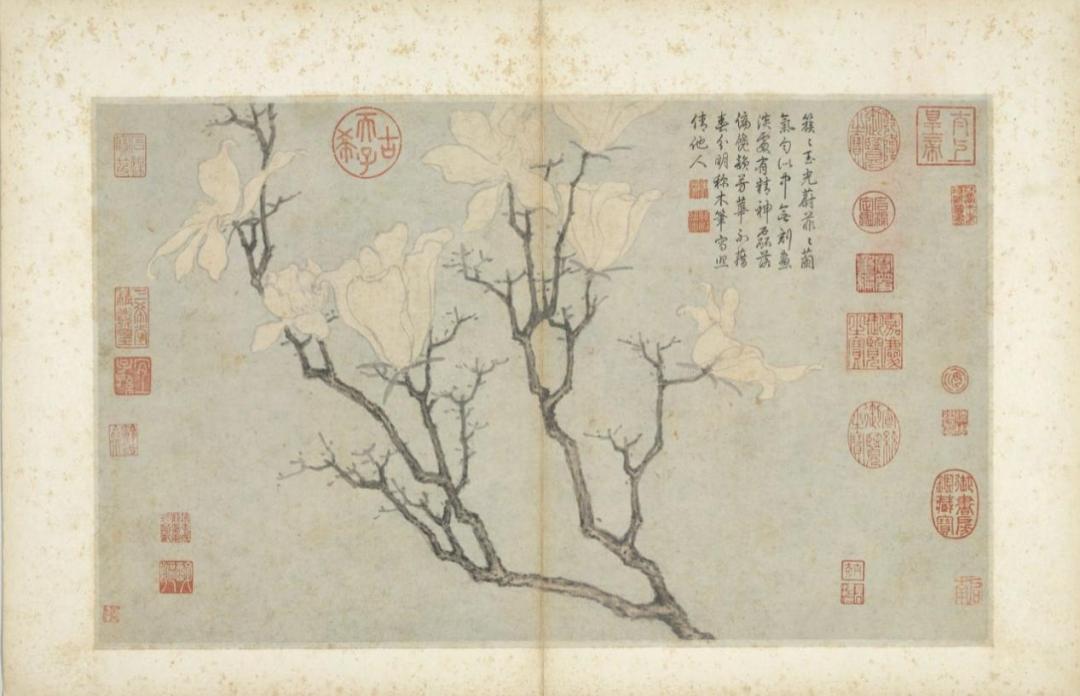

玉蘭花尤其忌雨,一夜春雨即會讓碧玉變色衰敗,正所謂是“微風吹萬舞,好雨盡千妝”,因此李漁告誡讀者:“故值此花一開,便宜急急玩賞,玩得一日是一日,賞得一時是一時。若初開不玩而俟全開,全開不賞而俟盛開,則恐好事未行,而煞風景者至矣”(《閑情偶寄》)。生的比李漁更早的蘇州文人文徵明深有同感,故而在嘉靖乙酉年三月,當文徵明院內(nèi)的白玉蘭應(yīng)約而開時,盡管玉蘭只是“試放”,但文徵明早已按捺不住賞花的迫切心情,并戲筆畫下了一幅《白玉蘭圖》,畫面只取滿樹玉蘭的一枝,不少玉蘭花尚含羞待放,但依然生機盎然,芬馥可愛。

明 文徵明《白玉蘭圖》大都會藝術(shù)博物館藏

八十一的文徵明對玉蘭花依然猶如“人生若只如初見”一般,為玉蘭花的綻放心潮難平。他或許曾整天徘徊于玉蘭花之下直至殘月掛檐,也于地上拾起帶著清月冷輝的玉蘭花,他時而低吟,時而駐足,就像瘋子般沉浸于他與玉蘭花的世界里,最終萬般思緒匯成了《詠玉蘭》一詩:

綽約新妝玉有輝,素娥千隊雪成圍。

我知姑射真仙子,天遺霓裳試羽衣。

影落空階初月冷,香生別院晚風微。

玉環(huán)飛燕元相敵,笑比江梅不恨肥。

文徵明筆下的白玉蘭韻味十足,惹人傾倒,與文徵明有著師生之誼的沈周概莫能外,他的《題玉蘭》:“翠條多力引風長,點破銀花玉雪香。韻友自知人意好,隔簾輕解白霓裳。”在描寫白玉蘭的動人風韻上更勝一籌,韻友即是指玉蘭花,因知人意,故而“隔簾輕解白霓裳”,此番屬實撩撥心弦。在沈周的院子里或許也有一棵白玉蘭,在他的《寫生冊》中就有一棵亭亭玉立、盡數(shù)開放的玉蘭花,在款識中沈周自述道:“此冊隨物賦形,聊自適閑居飽食之興。”可知六十八歲的沈周彼時是相當閑適的。

明 沈周《寫生冊-玉蘭》臺北故宮博物院藏

孤樹玉蘭可賞其風韻,但成群的玉蘭樹更成盛景,明人文震亨《長物志》中說:“玉蘭,宜種廳事前。對列數(shù)株,花時如玉圃瓊林,最稱絕勝”,古時蘇州的花圃瓊林在虎丘一隅,虎丘的玉蘭花在清代甚是有名,清人潘奕雋在《雨窗對酒二首寄東畬》中注釋道:“虎丘千頃云玉蘭花最盛”,他曾多次攜友人至虎丘賞花而不倦,錢大昕也毫不吝嗇的為之揮毫:“虎丘玉蘭天下傳,坐臥其下日屢遷。游人莫漫輕題品,曾閱游人六百年。”

彼時虎丘乃至于蘇州玉蘭之冠莫過于虎丘玉蘭山房的那棵,據(jù)《虎丘志》:“玉蘭山房中有玉蘭一株,甚古,名冠吳中。”相傳這棵玉蘭樹是當年北宋末年朱勔從福建尋得,本是要送至汴梁,但金人鐵蹄快朱勔一步,這棵樹便就此留在了蘇州,若傳說屬實,那朱勔這家伙雖說壞事做盡,但客觀上也為蘇州的園林事業(yè)做了不少貢獻,現(xiàn)存不少蘇州園林內(nèi)的木石都傳說是朱勔遺留下來的。該樹后在天啟年間為大風所摧,后人又重新補種,至清代又成一絕,花開時燦爛如雪,蘇人踏春時也始終繞不過虎丘的玉蘭山房。如今這棵樹業(yè)已不存,事實上,如今蘇州現(xiàn)存年代最為悠遠的玉蘭樹是紫金庵的那棵八百年玉蘭,但實際上卻是嫁接后續(xù)命的八百年,現(xiàn)實中看見此樹頗有點遭人欺騙的感覺。除此之外,尚能稱得上古樹的,也只有號稱是乾隆手植的上真觀玉蘭了。

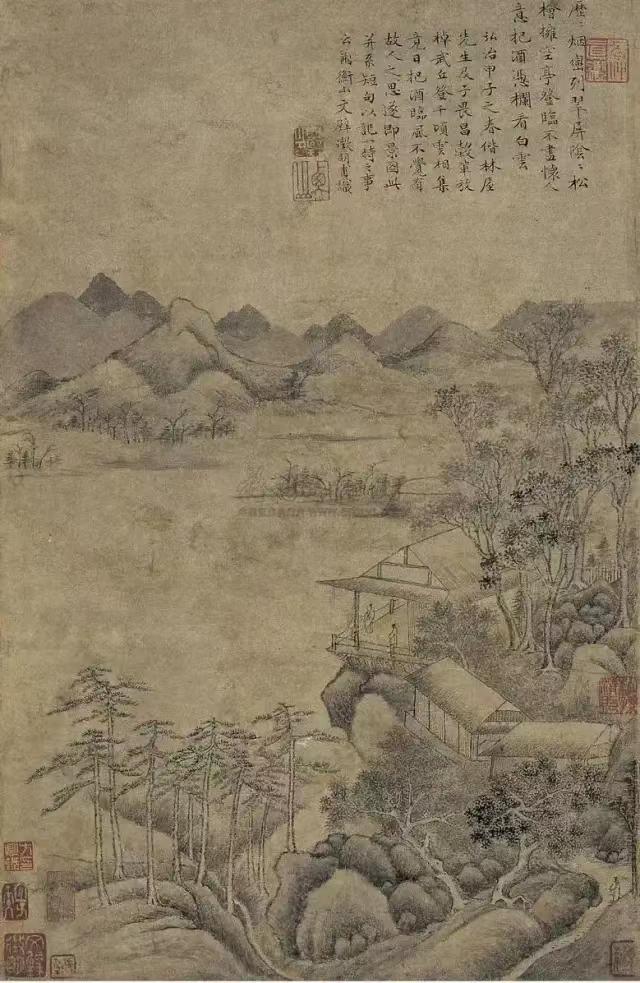

明 文徵明《虎丘千頃圖》

那棵玉蘭樹或許就藏于畫中的某個角落

虎丘那棵名冠吳中的玉蘭花聞名遐邇之際,上真觀玉蘭樹剛種下不久,只能算是一棵普普通通的玉蘭樹,就算它與乾隆有不得不說的故事,但來觀賞之人若不八卦,想必觀賞重點還是放在玉蘭花的視覺效果上,也無怪乎彼時的文人都未曾留戀過上真觀玉蘭蘭,并留下只言片語。時過境遷,如今的上真觀玉蘭青出于藍而勝于藍,業(yè)已成為了吳中一絕,點點碎玉映朱樓,徜徉其中,才能真正理解何謂“玉蘭一盼,千金換”之意。

3.

讓我們把視野拉回到咱們的植樹大使身上來,乾隆爺與這棵玉蘭花不得不說的故事究竟有幾分真幾分假呢?迄今為止,筆者尚未搜尋到可以來證明這棵白玉蘭與乾隆爺之間究竟有何關(guān)系的資料,乾隆與乾隆山上真觀最為直接的資料就是他寫下的那些詩,但筆者除了看出乾隆爺因惦記隔壁的香雪海而在祈福時心不在焉以外,并未看出乾隆爺還有植樹的閑情,因此這個傳說是否屬實,依然是個謎。不過在搜尋史料的過程中,另外一棵樹卻意外的進入到了筆者的視線當中,它便是傳說中乾隆爺在嚴家花園手植的另外一棵白玉蘭。

上真觀白玉蘭一隅

關(guān)于這棵白玉蘭的手植過程有十分詳細的版本,原來這嚴家花園在乾隆年間乃是蘇州文人沈德潛的宅院,沈德潛前半生仕途不順,是個窮酸書生,但后半生卻平步青云,深受乾隆眷顧。在沈德潛尚未發(fā)跡之前曾寫過一首《山居雜興》來描述自己的居住環(huán)境,詩寫的相當不錯,愛玩的乾隆爺看到后居然也惦記上了。乾隆十六年,乾隆爺南巡至蘇州,特意找到已經(jīng)賦閑在家的沈德潛并在他家大肆游覽了一陣,這白玉蘭便是此時乾隆爺種下的。值得注意的是,這個版本的細節(jié)極其詳細,就連乾隆和沈德潛的對話都記錄在冊,頗值得懷疑。此后筆者在翻閱乾隆所寫的御制詩時,偶然發(fā)現(xiàn)了乾隆曾經(jīng)寫過《和沈德潛山居襍詩韻》十首,最為關(guān)鍵的是,在詩題之下有這么一行小字:

德潛,蘇人也。家居葑門而構(gòu)別業(yè)于靈巖之陽,適駐蹕是山行宮,欲訪其廬而未果,茲當回鑾,故和其山居襍詩以賜之且志別也。

上真觀白玉蘭俯瞰

在《靈巖行宮即景襍詠》的末尾一句“合教個人住詩人”也有注釋云:“用吳語謂沈德潛住此山下也”,由此可知乾隆確實惦記過沈德潛的雅致小院,但最終因為某種原因未能成行,頗為遺憾,因此寫下了這十首詩賜給沈德潛。既然乾隆都未能踏足沈德潛的宅院,又怎能隔空手植白玉蘭呢?況且在乾隆寫完這十首詩后,沈德潛還曾繼續(xù)寫過《恭賀御制<賜臣沈德潛山居襍詩韻十首>元韻》十首,筆者遍檢這二十首詩,完全不見有手植玉蘭的蹤跡,如果乾隆爺真的做過此事,沈德潛又怎會舍這段佳話而不錄?畢竟這可能是普通人幾輩子都碰不上的事情。因此,蘇州嚴家花園內(nèi)白玉蘭乃乾隆手植的說法可信度不高。

至于上真觀的這棵白玉蘭,盡管并無確切的文獻可以證明這棵樹并非是乾隆種的,但據(jù)后人測定,這棵樹大約有兩百三十五年的樹齡,也就是大概是在十八世紀末種下的,但乾隆第二次南巡是在乾隆二十二年,也就是在十八世紀中葉,時間上并不吻合。若以常理度之,乾隆在上真觀的活動主要就是為百姓祈福,而且還迫切的想去隔壁香雪海賞花,應(yīng)當也不會毫無緣由就親自手植白玉蘭。

上真觀白玉蘭一隅

如此一說,乾隆爺“植樹大使”的身份可謂是摻了不少水分。但乾隆爺總是與玉蘭樹扯上關(guān)系也并非空穴來風,在乾隆所作的數(shù)萬首詩中,對玉蘭花進行過題詠的詩就多達十余首,玉蘭花可謂是乾隆爺御制詩中出鏡率最高的植物之一,由此可見,乾隆爺也是玉蘭花的眾多青睞者之一。乾隆四十九年(1784年),乾隆帝第六次下江南,此時也大概是上真觀白玉蘭被種下前后,若是在巧妙的歷史因緣之下,乾隆爺和這棵他“手植”的白玉蘭或許也有過一面之緣。

結(jié) 語

陽春三月正當時,穹窿山上真觀的玉蘭樹又到了赴約之時,滿樹瓊英,凌空飛玉。如今慕名而至且驚嘆于玉蘭芳華的游客們,是否想到在他們之前諸如文徵明、沈周這等蘇州人已經(jīng)為贊美玉蘭花窮盡了筆墨?穹窿山上真觀擁有將近兩千余年的歷史,這棵玉蘭古樹在往昔或許并不為人所知,故而難以在文人筆下找到關(guān)于它的半紙片語,但是它如今卻成為了上真觀兩百年風華的唯一見證者,閱盡人間兩百年,歷史又和世人開了一個“無心插柳柳成蔭”的玩笑。

而乾隆與這棵白玉蘭之間撲朔迷離的關(guān)系讓其更加充滿神奇魅力,事實與傳說之間,人們往往更愿意傾向于符合彼時心境的那一方。或許,我們應(yīng)當聽從李漁的建議:“故值此花一開,便宜急急玩賞,玩得一日是一日,賞得一時是一時”,畢竟此花可不待人。乾隆爺既然不介意他植樹大使的身份,我們也不必在意。

參考文獻:

1.(明)王世懋:《王奉常集》,明萬歷刻本

2.(明)王世懋:《高寄齋訂正學(xué)圃雜蔬》,明萬歷寶顏堂祕笈本

3.(明)文震亨:《長物志》,清道光光緒間粵雅堂叢書本

4.(清)愛新覺羅·弘歷:《乾隆御制詩文全集》,北京:中國人民大學(xué)出版社,2013年

5.(清)陳元龍:《格致鏡原》,清雍正刻本

6.(清)馮桂芬:《蘇州府志》,清光緒九年刊本

7.(清)顧祿:《清嘉錄》,清道光刻本

8.(清)潘奕雋:《三松堂集》,清嘉慶刻本

9.(清)沈德潛:《沈德潛詩文集(全四冊)》,北京:人民文學(xué)出版社,2011年

攝影:糊糊、田東霖、橘涂初四

統(tǒng)籌:吳文化博物館

技術(shù)支持:蘇州多棱鏡網(wǎng)絡(luò)科技

原標題:《樹碑立傳 | 綽約新妝玉有輝,素娥千隊雪成圍一一乾隆帝的玉蘭傳說》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司