- +1

香料在前現代歐洲為何會比黃金還要珍貴?

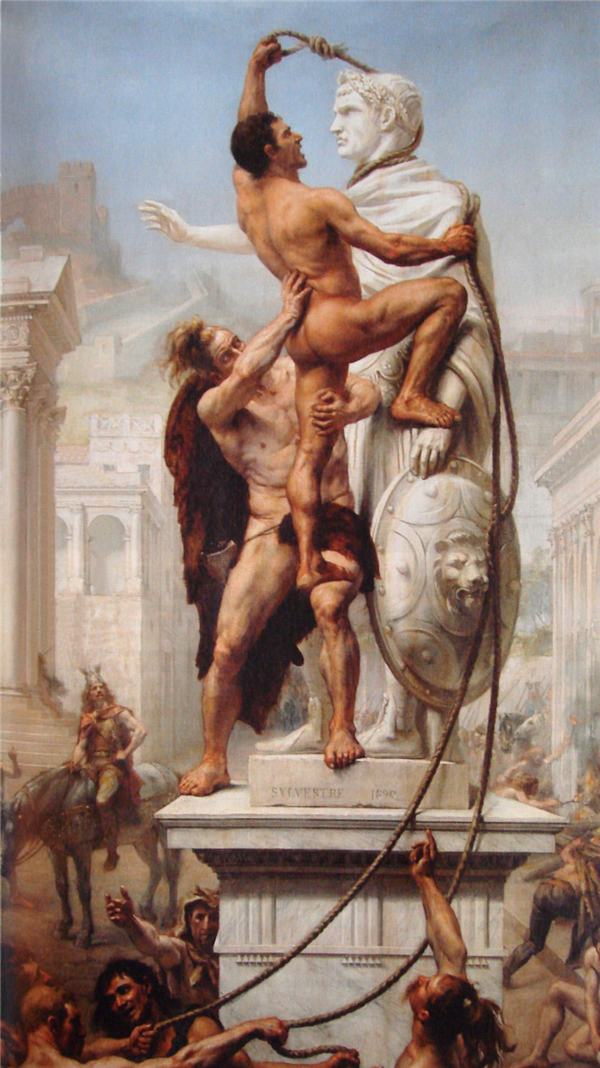

哥特部落包圍羅馬時的索求

公元408年,蠻族哥特部落殺入意大利,數萬人馬兵臨羅馬城下。城內的大佬看著這幫穿著獸皮的勇士,開初還覺得沒有什么大了不起,羅馬城可是歷史悠久,屹立不倒已經有八百年光景。沒想到,哥特人圍起城來顯得相當老道,很快將通道封死,不準任何人員與物資進出。兩個多月之后城內到了斷糧的邊緣,只得譴使議和。哥特人大開血口,提出的撤兵代價包括三萬磅白銀,五千磅黃金,以及三千磅胡椒。城內居民七湊八湊,將雕像上與教堂內的金飾、銀飾全都扒下,總算備齊贖金,送走哥特大軍。

蠻族入侵在許多地方都出現過,并沒有什么特別。但是哥特人的要價卻很是特別,從所求數量不難看出羅馬帝國晚期人們心目中的價值觀:黃金當然比白銀珍貴,而胡椒竟然比黃金更為珍貴。

兩年之后,同一股哥特部落再次兵臨羅馬,終于攻破城池,燒殺搶掠三天。此時西羅馬境內有許多橫沖直撞的亂兵,帝國的統治行將進入尾聲。但是胡椒的特別卻沒有隨著羅馬帝國的衰亡而褪色,作為香料之中最為大宗的一味,到中世紀的時候胡椒還是珍品。更有意思的是在十五世紀,出于獲取香料的欲望與貪婪,歐洲人不惜千辛萬苦進行探險,找到直接聯結亞洲的航海通道,還出人預料發現了美洲新大陸,由此建立的商業與殖民帝國更是改變了世界歷史。

胡椒不是防腐劑

胡椒作為一種香料,竟然有這么大的吸引力,對現代人來說還真是不好理解。流傳甚廣的解釋是在沒有冰箱的中世紀,歐洲人得用胡椒的辛辣來給肉類保鮮,或是遮掩變質肉食的臭味。也就是說,比金銀還貴重的胡椒,是用來裝點餿肉的除臭劑。這一解釋傳到中國還得到進一步的發揮,號稱在中世紀歐洲的飲食結構之中肉食占著相當大的比重,用鹽煮起來味道平淡無奇,需要香料調佐。

中世紀的歐洲其實也是以農業經濟為基礎的糊口社會,并不像現代這樣有著過剩的肉食。舉例來說,近代的尼德蘭算是歐洲最為富裕的商業地區,一般民眾的生活要稍好于周邊其它國家,但是以那里的生活標準,連“收入過得去的家庭一周也就最多吃一次肉,普通勞工一個月難得碰一次肉腥。”經歷過物資貧乏時代的人都知道,一周只能吃一次的時候,清水煮肉放點鹽巴就已經夠鮮香可口了。當然,在社會的上層,占人口極少數的王公貴族平日不愁沒有肉吃,莊園里集市上都有鮮肉供應。因此,對貴族家的大廚來說,也完全沒有必要用貴過金銀的香料來裝點過期的食物。

更何況胡椒并沒有防腐的作用,就算能夠掩蓋餿肉的異味,卻難以保證吃下去不壞肚子。冰箱發明之前,世界各地肉類防腐的方法大同小異,不外乎用鹽腌,用煙熏,或是煮熟之后曬成肉干。只是現代的西方人,使用冰箱一百年之后大多不記得傳統的防腐方法,盡管有歷史學者一再指出胡椒保鮮不合情理,卻總是有人以訛傳訛,難以更正。

要理解胡椒等香料在中世紀的珍貴,首先要理解歐洲地理位置的特別。處在歐亞大陸西北角的歐洲,位置靠北。舉例來說,意大利西西里島上有一座歷史名城敘拉古,處于歐洲的最南端,北緯卻有37.08度。放在中國地圖上,緯度與其相當的城市是河北邢臺。也就是說,若是把位于黃河北岸的河北南部移到歐洲,已經南到足以給他們當海南島。從意大利半島前往歐陸,首先要翻過阿爾卑斯山,日內瓦是山中一座名氣較大的城市,其位置已經比我們的哈爾濱稍北一點。從山上下來,隨便前往一個歐洲大城市,巴黎,阿姆斯特丹,倫敦,柏林,慕尼黑,維也納等等,其緯度都要高過哈爾濱。

當然,由于洋流的關系,歐洲的氣候比相似緯度的其他地區來得暖和。農業的產出量也不完全由緯度來決定,法國的平原地區種糧要遠優于意大利的山地,東北松嫩平原雖然偏北卻是中國重要的產糧基地。只是說到奇花異果的種類,位置偏北的歐洲遠不能與熱帶或亞熱帶地區相比。就連一些在我們看來是相當平常的農作物,比如說棉花、甘蔗、生姜等等,在歐洲大部分地區都無法種植。工業化之前,經濟最為依靠的是土地的產出,歐洲卻是沒有什么特產的區域。這一地理的局限造就歐洲人外出探險、貿易與殖民的原始動機。

地處偏僻的歐洲

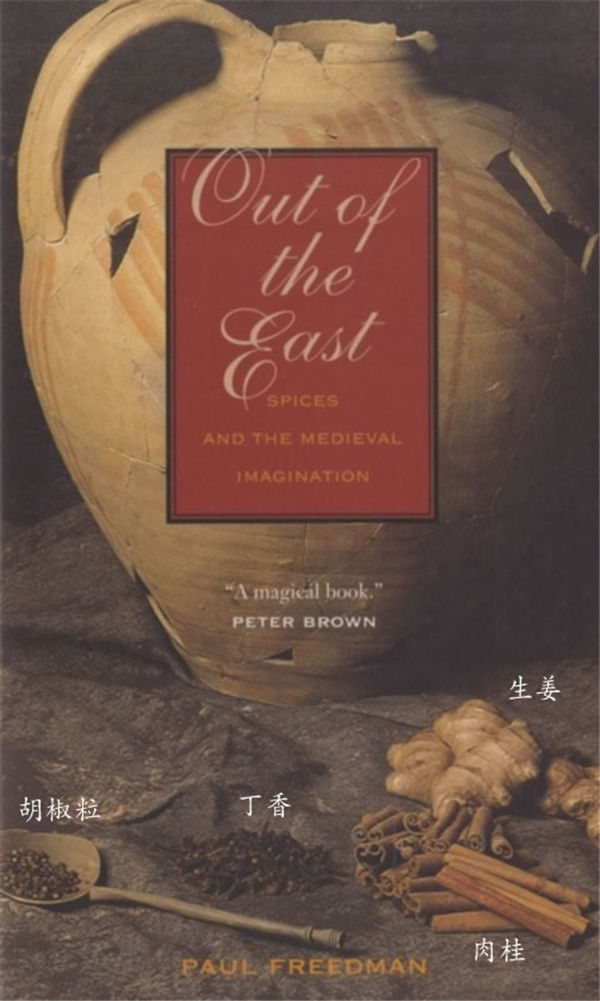

以中世紀的條件,歐洲不但是農產品種類少的窮鄉,也是對外交通極為不便的僻壤。往西南是波濤茫茫的大西洋,往正南是黃沙漫漫的撒哈拉,想要獲得熱帶的出產只有往東南經由中東地區,卻控制在穆斯林手中。胡椒其實是香料之中的大路貨,在印度南部,馬來亞與印尼都有出產。肉桂則主要產于斯里蘭卡。產量較小的是丁香與肉豆蔻,生長于印尼東部馬魯古群島之中幾個火山小島之上。在印度洋周邊與南中國海周邊,都算不上稀罕的物品。古代中國通過海上貿易,也不難弄到這些香料。

香料運到歐洲卻要頗費一番周折。首先將香料從各產地收集起來的是印度商人,運到印度西岸的幾個集散港口。其后由穆斯林買下香料運往中東地區,有兩條不同的線路。一條通過波斯灣北上,運至現在的伊朗、伊拉克,與北邊的絲綢之路匯合,再經過一大段陸路,運到地中海東北部地區。另一條則是運至紅海入口的也門城市亞丁,賣給阿拉伯商人。其后的北上路線可以走水路,經過紅海運往埃及亞歷山大港。也可以走陸路,將裝在麻袋里的香料放在駱駝背上,由沙漠之中游牧的阿拉伯部落主導,經過麥加運往地中海地區東南的黎巴嫩與敘利亞。這一條香料之路也是赫赫有名,公元前的圣經舊約時代就有通商的記載,后來又產生過一門由商人創立的宗教:公元七世紀生活在麥加一帶的穆罕默德曾經奔波于這條沙漠商道之上,接觸了不少猶太教與基督教的教義,進而揉合兩大宗教之中的元素,創立伊斯蘭。

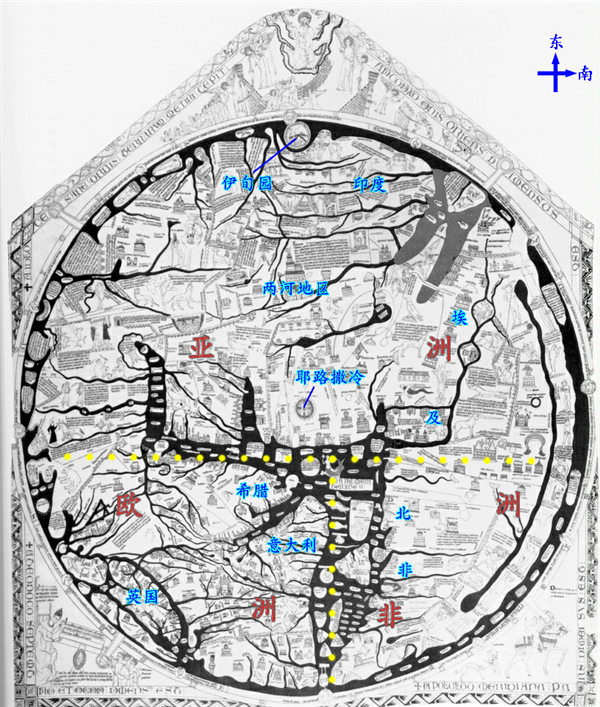

路遙生傳奇

中世紀的歐洲人受地處偏僻的局限,對香料的來源、貿易途徑以及亞洲的地理所知甚少,只知道香料大致來自東方的印度。古希臘人就聽說過印度的富有,東征的亞歷山大更是不懼艱險闖到印度河邊,收獲不多卻帶回來許多似是而非的傳說,成為歐洲人理解印度的基礎。在馬可·波羅之前,他們對中國的概念模糊,更不知道東南亞、日本的存在。他們能夠直接接觸到的“東方”其實是現代的中東,基本控制在穆斯林手中,宗教上算是基督教的敵人。

歐洲的商販只能在地中海東部的港口城市見到已經轉手好幾次的香料,通常先運回意大利,而后再賣去歐洲其它地區。原本在東南亞相當普通的香料,經過層層關卡,走過海陸長途路程,到歐洲變成王公貴族家中的珍品。胡椒是大路貨,價格可以漲百倍;丁香較為稀有,價格可以漲千倍。

在中間轉運的阿拉伯商人更是拿出講《一千零一夜》的本事,說道香料的來之不易。他們說印度有胡椒樹林,但是采集胡椒粒很困難,因為林中有許多毒蛇。當地人得放火燒林趕走毒蛇,結果也把胡椒粒烤成黑乎乎與干癟癟的樣子。他們又如說肉桂長在阿拉伯的高山之顛(實際的產地是斯里蘭卡),人根本爬不上去,只有高飛的鳥兒能把小棍子模樣的肉桂揀來筑巢。于是阿拉伯人想出一個巧辦法,在山腳下擺一堆肉塊,引誘飛鳥叼起帶回巢中,而后因為肉塊太重致使鳥巢跌落下來,這樣一番周折才能揀到肉桂。說來阿拉伯商人將香料從也門運到埃及或敘利亞,一路上千辛萬苦,忽悠著賣個好價錢也無可厚非。而歐洲商人則不辨真假,反正這些昂貴的香料附上離奇的故事販回去之后還要再賣幾輪。

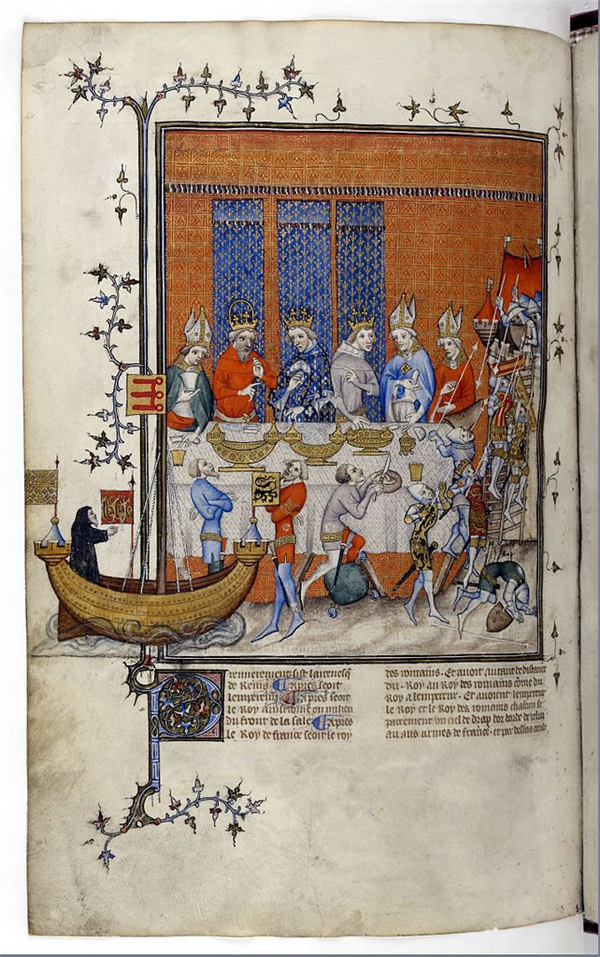

以食物的口味來說,中世紀的歐洲與現代的印度、中東相似,不但偏重,而且喜歡刺激,對調料有許多講究。這一偏好的來源有不同說法,有的說是繼承羅馬貴族的習氣,有的則說蠻族入侵之后出現斷層,要到十字軍東征的時候,歐洲勇士體會中東的美食,又從穆斯林那里學來重口味。用香料調配的基本上是肉食,只能是上層社會的講究。中世紀的西洋貴族在社交習俗上跟我們當代的鄉民類似,碰到個喜慶就得大擺宴席,請周邊的王公貴族賞臉,也請來一起習武拼殺的騎士,按照地位高低與親疏遠近一排就是幾十桌甚至上百桌,而且從早到晚前后吃喝好幾天。

從遺留下來的記錄來看,大魚大肉是主食,香料則是必不可少。現代人往食物里放調料純粹是調節口味,在中世紀卻另有一層特別的意味,顯示的是主人的富有、好客與大方,相當于當下某些生意人請客吃飯,必定要擺上山珍海味才夠得上檔次,喝酒要上茅臺才顯得出大方。而且飯桌上吃過之后,還要將香料包在小袋里當作禮品送給客人,因此每次請客都要消耗許多。

于此之外,香料還有醫療與保健功能。中世紀歐洲信的是“傳統西醫”,與我們的傳統中醫有幾分相似,都是基于某些聽起來有點道理與邏輯,卻難以驗證或量度的概念。論本源,傳統西醫來自古希臘哲學,后來也是由阿拉伯人繼承發揚,在中世紀中期又傳入歐洲。其基本的理論根據是體液說:自然萬物由水、火、土、氣四種元素混合組成,因此人體也有四種基本的體液,分別是血液,黏液,黃膽汁與黑膽汁。以屬性來論:血液是熱與濕,類似于氣;粘液涼與濕,類似于水;黃膽汁是熱與干,類似于火;黑膽汁是涼與干,類似于土。再下邊就是各種體液之間,還有屬性之間,要達到某種平衡。

相應的,食物也有涼熱與干濕的區分,王公貴族喜歡的大魚大肉多半是涼的,雖說豬牛雞魚之間干濕不同,而香料多半是熱的,正好與肉食搭配。這些講究與我們中醫之中所謂人參補氣、燕窩養顏、銀耳滋陰、虎骨壯陽等等說法一樣,在現代醫學看來都是沒有什么根據。只不過傳統西醫至少有一項好處:香料拌在魚肉里,味道好營養也好,吃著還可以顯出尊貴的身份。反倒是現代醫學研究出來的營養原理拼不出一道令人滿意的搭配,不是可口的不健康,就是健康的不可口。

香味的宗教含義

香料不但有藥效,做成香水之后還帶有一份特別的宗教含義。就像我們民間傳說之中的九天仙境必定是清香四溢,地中海周邊的神界也是芬芳馥郁。在這一點上基督教也未能免俗,圣經之中的敘述不時將香氣與神圣聯系在一起。天使下凡到人間,首先讓人感覺到的是他們隨身的清香。在沙漠中苦行的天主教修士不洗不浴,連傷口化膿都不管不顧,平日蓬頭垢面,身上帶著臭氣。但是根據教會的傳說,真正修行到家的圣徒死后,遺體不會腐爛發臭,而是帶著一股悅人的香氣。中世紀的歐洲教徒還有一項特別的愛好,收集圣徒的遺骨供在教堂之中當著護佑平安的圣髑。冒險家時常跑去意大利甚至中東,在當地盜墓者的幫助下去墳地挖出白骨,運回歐洲販賣。每一樣圣髑的發現也都有故事可說,常見的情節要么就是圣徒托夢,要么就是挖開之后墳里飄出香氣。

從宗教的角度出發,中世紀對香料的來源也有一番特別的理解。照圣經所說,伊甸園可不是建在天上,而是建在地上,只是亞當夏娃吃禁果之后被趕了出去。據說伊甸園就在東方,周邊有高山火墻阻擋,還有佩劍天使守護,凡人無法入內。但是世界上的幾條大河都是源自伊甸園,印度則有幸處在伊甸園的旁邊,園中的香氣泄漏出來,這才使印度成為盛產香料的好地方。

中國的佛教徒以為極樂世界在西方,因為源于印度的佛教先傳到中亞,再向東傳入中國。歐洲人有著類似的心態,只是方向相反。基督教創立于中東的巴勒斯坦,對歐洲來說是來自東方的宗教,其圣地在耶路撒冷,伊甸園則在更東邊,印度的東北方向。基督教的想象加上古希臘時期就開始流行的傳說,使得印度、亞洲、東方成為歐洲人心目中世間天堂的鄰近地區,不但盛產香料,還有許多金銀珠寶,引發無限的遐想。

尋找香料有違宗教精神

只是在地理的安排上,上帝對歐洲卻不是很照顧,不但與亞洲東部的距離遙遠,亞歐之間的中東地區更是控制在基督教的老對頭穆斯林手中。人家印度人的口味重,用的卻是本地的出產。歐洲貴族的口味重,用的香料卻是進口貨,而且還得通過穆斯林轉手。十五世紀末,歐洲人在摸索之中,終于找到繞過非洲南端直接通往亞洲的航道,才得以突破這一地理的限制。

在近三十年的中國,歐洲這一段地理發現的時期常常被稱為“大航海時代”,被當作歐洲實現飛躍的起點。不時有論者拿著鄭和下西洋與歐洲人的航海對比,感嘆鄭和錯過的發現,稱道歐洲人的探索精神,憑著“愛冒險的天性、對財富的渴望以及強大的宗教熱情”,沖破極限,收獲累累。

“冒險的天性”與“對財富的渴望”在哪里都有,直白一些說就是重賞之下必有勇夫,以香料在歐洲的需求與珍貴倒是不難理解。“宗教熱情”卻有些說不過去,中世紀的教會雖說有幾分迷信,但是崇拜的是上帝而不是財神,向往的是死后的救贖,而不是現世的富貴。在教會的道學家眼里,香料根本就不是人體必需,帶來的只是一時的快感。雖說香氣源自伊甸園,但是香料與金銀一樣激起的只是貪婪與罪惡。而且香料比金銀更為邪惡,金銀至少還持久,從東方不知何處弄來的香料,不遠萬里運至歐洲,放進嘴里咬不到幾口就沒了。往輕里說這是浪費財富,往重里說這簡直就是罪孽。宗教熱情與對香料、財富的渴求,二者本應是對立的。若說其中有一些宗教的考慮,也只是外出探險有幾分與穆斯林對抗的意思。

后來的歷史發展顯示道學家們至少說對了一點,香料的確沒有多少內在的價值。到進入十八世紀的時候,歐洲貴族的口味改變,烹飪不再依賴香料,反倒講究原汁原味。別說在現代,就是在十八世紀西方人也已是難以想象那些胡椒粒曾經享有過的魔力。但是道德說教卻無法阻擋人們對財富的渴求,歐洲不斷涌現冒險家,不顧帆船與水手葬身海底的代價,不惜以大量的貴金屬來換取亞洲的特產。三百年后,與亞洲的貿易竟然促成歐洲工業化的出現,使其登上技術領先的位置,成為世界經濟的中心。這樣的結果,卻是當年從宗教角度批判香料貿易的道學家們難以預料得到的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司