- +1

藝術與社群︱藤原力:跨越“壁壘”展開都市冒險

都市發展在為人們的生活帶來便利的同時也會逐漸形成諸多壁壘,隔斷人們的關系,阻礙人與人之間的交往。

出于各種目的,許多人在公共生活中,逐漸形成了兩種相互背離卻又趨向一致的行為模式。一方面,人們越來越多地在公共交往中積極地運用自身的“表演性”,努力維持與他人的關系,但人與人之間的交往卻也因此漸漸變成了戴著隱性面具的變裝舞會。不同“面具”賦予個人以不同的身份,在多種身份的驅動下,導致人們在性格、思想、行為等諸多方面上的分裂,從而陷入“越交往越隔離、越隔離越交往”的悖論陷阱之中。

與此同時,人們又不得不更多地去思考自身存在的意義,極盡所能地往自己身上堆積林林總總的附加值,以求得自身存在的價值,人也因此變得越發自戀。可以說,充斥于現代都市中的各種作用力,都在將現代都市人推向一種自戀且隔離的極度陌生化狀態。

那么如何打破這些看不見的“壁壘”呢,如何與這些強大的作用力對峙或調解呢?藝術行為往往是在一個既有的關系象限中,加入一些貌似無用(無實用價值)的因素,使之成為新的作用力,激發并推動人們就既有狀態,進行思考或反思。從某種意義上講,這也許能夠為人們跨越“壁壘”打破隔離提供極大的可能性。

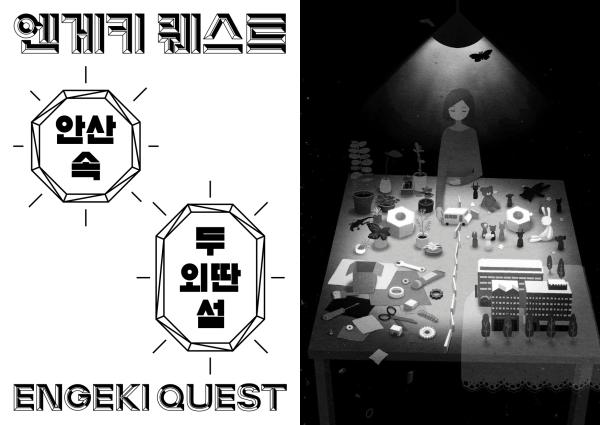

日本批評家、藝術家藤原力非常敏銳地察覺到彌散在人們之間的無形“壁壘”,并意識到這樣的“壁壘”對現代人的生活產生的影響。為了找到跨越“壁壘”將人們聯系起來的可能性,為了探索人與世界之間的聯結可能,他開始了自己的藝術項目《戲劇探索》(ENGEKI QUEST),讓人們走出劇場,在廣闊天地間用自己的身體去重新探索自我、發現都市、尋求人與世界的聯系。目前,這個項目已經在橫濱、城崎、馬尼拉、杜塞爾多夫、安山等地上演。2018年7月28、29日,他將帶著《戲劇探索》的新作品,在香港開啟一場新的冒險之旅。

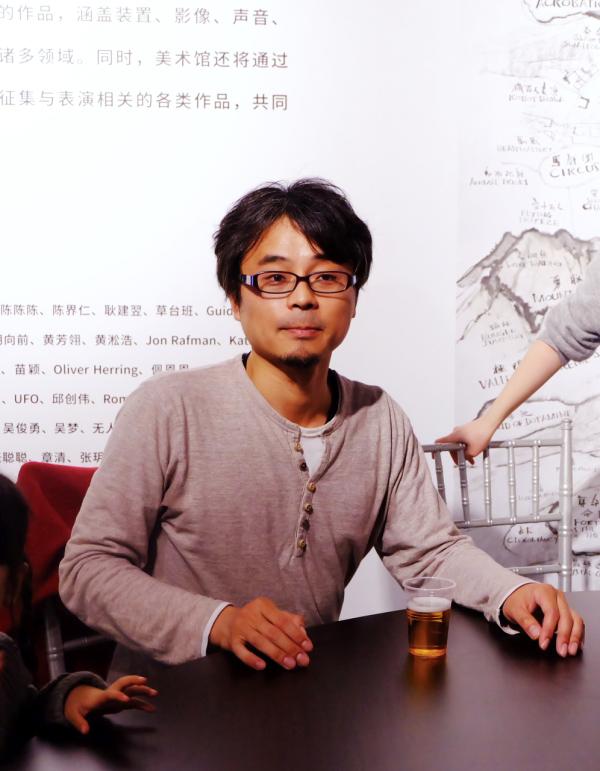

6月12日,由iPanda組織邀請四位日本當代劇場工作者和藝術家宮武亞季、石神夏希、藤原力、住吉山實里在上海那行零度空間舉辦了一場“社會與表演”的講座。借此機會,我們對藤原力進行了一次深入的采訪。

我想先從你的生活經歷開始這次的訪談。在你的簡歷中提到,你12歲的時候就孤身一人來到東京并獨自生活。不知道是什么緣故讓你做出這么大膽的決定?當初的生活估計應該挺不容易的,這樣的生活經歷對你后來從事的工作有什么樣的影響呢?

藤原力:當時我的目的是想去東京上中學。可我的父母并沒有這樣的想法,是我個人的意愿。我不希望自己安居在一個偏狹的地方,一定要去看看外面的世界。

然而,等我真的到了東京以后,我的幻想就破滅了。身邊的同學都以進入好大學為目標,我的家人也是這么期待的。真是個無聊的世界呀。此外,當時日本泡沫經濟破裂,正進入一個沒有未來的黑暗時期。我的生活也變得有點混亂,每個晚上都到鬧市去玩。還特別喜歡打麻將。從社會的角度來看,在那里我遇到了很多所謂的“不良分子”,這樣的經驗肯定對我現在的活動與思考產生很大的影響。

你的工作經歷非常豐富,你既是編輯,也是評論家,后來你成為了一名藝術家。是因為什么緣故讓你開始以藝術家的身份從事藝術創作的?你覺得藝術家區別于其他工作的最大不同在哪里?

藤原力:我的人生絕對不是那么順暢,無法用一根美麗的線條來描繪,而是由連續不斷的挫折組成。但是,挫折也是產生變化的機會。其中特別大的一個分歧點大概是我辭去出版社的工作選擇做一名自由職業者的時候。經濟上雖然變得不穩定,但是卻能獲得自由。從那以后,我終于看清楚自己真正想要做的事情是什么。

2011年的東日本大地震也是一個重要的節點。當時東京也有很嚴重的震感,人們都陷入恐慌的狀態。之前總覺得非常實在的“地面”好像突然崩塌了。于是,我開始思考接下來該如何生活,并決定離開自己生活了20年的東京,搬到了橫濱。橫濱有一個年輕藝術家聚集的實驗性藝術空間blanClass。“戲劇探索(ENGEKI QUEST)”就是受這個機構的委托而設計出的項目。

在我心里,批評活動與創作活動之間并沒有多大的區別。全都屬于我這個個體與這個世界的“對峙”行為,都是源自于對某些事情的“反應”。評論是源于對其他人創作作品的反應。而創作則是對存在于這個世界上的各種事象的反應。雖然有這樣的區別,不過,二者都不是我自己從零開始制作的行為,而是來自于對既有事物的“反應”。

雖然你的老家是在高知縣,但你在東京生活了很長時間,而且你的很多作品也和城市有關,能談談你對城市的看法嗎?你覺得現在的人與都市之間關系是什么樣的?

藤原力:如果每一個人的時間是某種絲線的話,那么城市里就流動著大量的絲線,并錯綜復雜地彼此纏繞在一起。盡管如此,肉眼是看不見這樣的絲線。人們只是在各自的習慣中行動,失去了與身邊人相遇的機會。藝術作品大概有著某種力量,能夠引發那種偶然的相遇。

你是從2014您以后開始以藝術家的身份開展活動的,并以橫濱為中心,在城崎溫泉、馬里拉、杜塞爾多夫、安山等地開展漫步型游覽項目《戲劇探索》,能詳細介紹一下這個《戲劇探索》嗎?

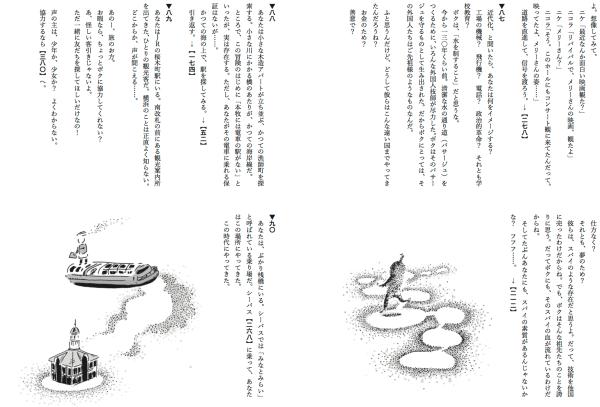

藤原力:《戲劇探索》是一個誘導參加者走向都市深處的游覽項目,但是沒有導游。參加者依靠《冒險之書》上的指示,一個人在都市里徘徊。這本《冒險之書》里面會寫著類似“向右走的話到120號,向左走的話到223號”這樣的選項。參加者從中選擇自己要走的路,體驗一次只屬于自己的冒險之旅。

參加者一邊閱讀這本現實與虛構交雜的書,一邊像異鄉人一般地在都市里徘徊。《冒險之書》是一個通往異界的入口,同時也是一個從日常習慣中脫離的“出口”。

你是如何接觸到戲劇的呢?對你而言,戲劇的魅力在哪里?為什么你會想要到劇場外面去,以這個廣闊天地作為表演舞臺呢?

藤原力:成為自由職業者的時候,因為采訪工作我非常幸運地遇到了一些戲劇創作者。尤其是岡田利規,他對我產生了很大的影響。最近,他在北京上演了代表作《三月的5天》。2000年以后,岡田與他的同時代創作者們一起,通過戲劇來探索社會中被異化了的年輕人是如何生活的。這也是由新一代創作者發起的一種藝術運動。只不過,當時這批尚還年輕的創作者并沒有得到準確的評價,而戲劇批評也沒有跟上這場最新的藝術運動。在那個時候,我通過撰寫劇評的方式,為這些創作者的活動“掩護射擊”。

戲劇是反映時代與社會的鏡子。其他藝術類型在某種程度上也是如此。例如,看日本的電影或者動漫,大家也能夠接觸到日本文化。因為這些藝術作品,世界上有很多人非常善意地看待日本,我從中也得到一些幫助。只不過,這些藝術作品都被精美地編輯過了,在畫面里被包裝過了。戲劇卻不能這么做,必須通過活生生的人刻意發出動作才能成立。不論是時間、體力還是金錢,全都是必須的。不過,正因為是一個費時費力的事情,才能夠建立起正常的交流與信賴關系。

現在是一個可以輕松地從網絡獲得信息的時代。然而,這些信息,并未網羅世界中的一切。這個世界上,仍然沉睡著很多誰都不知道事情。我之所以要走出劇場,要到海外進行創作活動,一定是因為這種對未知之地的好奇心引發的。

《冒險之書》這個創意是源自哪里呢?標題中的這個“冒險”該如何理解呢?在都市中,人們將會面臨什么樣的“危險”呢?

藤原力:從小時候我會到處找“游戲書”來讀,采用“選項系統”這種操作方式就是從這些“游戲書”里面借用過來的。但是,其他的內容也是受到瓦爾特·本雅明的《論拱廊街》、建筑家克里斯托弗·亞歷山大(Christopher Alexander)《建筑模式語言》等著作的影響。這些書籍是由無數的斷章(文章塊)組成的。斷章這樣的形式一直都很吸引我。因為,現在這個復雜的世界,是不可能被一種統一的理論所把握的。

那么對世界這樣的復雜性發起的挑戰,也許可以稱為“冒險”吧。這個“冒險”的意思就是,從已經掌握了的安全世界中抽離出來。

“冒險之書”這個項目在世界各地上演,那么每一個城市的主題是否有所不同?此外,又是按照什么樣的制作程序來推進的呢?通過“冒險之書”這個項目,不同地區分別呈現出什么樣的特殊性呢?

藤原力:最初在橫濱開始創作的時候,首先重要的是到“外面”去。因為當時的日本,在劇場外進行表演的作品還很少,也幾乎沒有得到什么正面的評價。可是,我在各個地方駐留創作的過程中,卻有各種各樣的發現。

日本兵庫縣的城崎是一條自古就有的溫泉街,因此那里有很多有著各種奇思怪想的人。很早以前,曾經還發生過糾紛,差點把整個街區一分為二,但是他們從歷史中學到了某種智慧,讓他們在不制造“敵人”的情況下一起共同生活。我在城崎的時候,這個地區讓我開始思考這些有著不同意見與思想的人究竟是如何生活在一起的。

菲律賓馬尼拉存在著各種各樣的問題,如,貧富懸殊、紳士化(Gentrification)等,在《戲劇探索》中我也讓這些問題體現出來。但是,讓我覺得更有意思的是,菲律賓人大多數沒有看地圖的習慣。他們并沒有通過看地圖來掌握那些位置。而是通過像街區、街道的名稱、過去的記憶、神話傳說等因素來理解都市與自己的關系。真是一個讓人驚嘆的能力。

在德國杜塞爾多夫有很多移民,其中也有很多日本人。他們為什么要生活在這個遠離祖國的地方呢?這是吸引我的一個迷。就是這座都市讓我認識到都市中人們的時間像“絲線”一般地流動著。

韓國的安山,都市被分成東西兩個部分。在東區生活的新居民覺得生活在西區的那些來自70多個國家的移民是“很危險的,不要靠近”。然而,卻沒有任何證據表明這種危險的存在,僅僅只是傳言而已。我非常清楚地感覺到東西兩區之間的那種“看不見的壁壘”。那么該如何打破這種“壁壘”,如何穿過這個“壁壘”呢,于是這就成了一個非常明確的主題出現在我的心里。

聽說你很感興趣的是跨越世界上的各種“壁壘”,將事物聯系在一起的行為,那么這里所說的“壁壘”,該如何理解呢?這樣的“壁壘”又是如何形成的呢?

藤原力:“看不見的壁壘”將人們隔斷開來。雖然不同地方的表現形式各不相同,但是這些壁壘因差異、偏見、輕蔑、冷漠而成立,并限定了人們的行動范圍,要么奪走人們對未知事物的好奇心,要么煽動起對他者的憎恨。

不過,可能人們未必想要跨過這個“壁壘”吧。或許還有人認為這種“壁壘”導致的“安全與秩序”是必須的。此外,不同的人,跨越“壁壘”的合適時機也各不相同吧。

我并沒有莽撞地認為只要打破這個“看不見的壁壘”就可以了。《戲劇研究》所能做的是盡可能地讓這個“看不見的壁壘”明確地顯現出來,然后從中挑選出一些隱秘的小路。

你覺得在超越“壁壘”這一點上,藝術具有什么樣的優勢和可能性?除了藝術,還有什么別的方式能夠實現?

藤原力:首先是技術。例如:智能手機的普及讓人們在生活中的便利性得到了飛躍性地提高。然而,另一方面卻強化了這種“壁壘”的存在,可能智能手機正在將人們封閉在它的內部。從網絡中能夠獲得的信息,其實只是世界中的一部分而已。然而,現在相信“網絡中看到的事物就是這世界上的一切”的人正越來越多吧。

政治也有可能實現吧。政治家的決斷以及由民眾發起的革命,也會打破這樣的“壁壘”。不過,反過來也會形成“壁壘”。政治是非常重要的一種行為,是一種過于龐大的,集體式的行為。

對此,藝術則是更加個人式的,是比較自由的。應該能夠越過障礙與理論,穿透那個“壁壘”吧。哪怕不能一下子穿透“壁壘”,至少也能打開一個小孔吧。而這就邁出了非常重要的一步。

2011年3月11日東日本大地震之后,2011年5月你成立了BricolaQ,能談談具體你是如何運營這個機構的嗎?

藤原力:大地震后,整個狀況都非常混亂,在那樣的情況下,我覺得需要一個比較靈活輕便的媒體,于是成立了BricolaQ。這個名字借用自意指用現成品來制作某些東西的人“bricoleur”這個詞(列維·施特勞斯《野性的思維》)。曾經有一段時間也有其他工作人員加入,但是現在是我一個人在運營。今后也沒打算把它做成一個大型組織。

聽過從2017年之后你再blanClass成立了一個藝術家組織“港口偵探團”,這個團隊的主要工作是什么呢?

藤原力:“港口偵探團”的工作,如果一定要說的話,那就是“玩耍”(笑)。首先是制造一個能夠“玩耍”的環境。

在日本也經常會有一些培養年輕人的計劃,不過順從于這些計劃的學徒,未必會被當做好藝術家來培養。不如說,擺脫那種順從的精神,才是藝術家需要的精神吧。

在日本,有一種氛圍正逐漸形成,那就是要求年輕藝術家也要做出成果,不允許失敗。如果真的有這種只會成功的人,那這樣人就只會在安全的范圍內行動。這樣的人,怎么能夠與這個復雜的世界對峙呢?失敗才是成功之母。對年輕人而言,必須有能夠更自由地讓他們試錯的地方。因此,我才打算營造一個能夠“玩耍”的地方。這就是“港口偵探團”。

在“港口偵探團”里,我不是教師,我只告訴他們最低限度的技術與知識。歸根打底,是一起“玩耍”的伙伴。現在我們的活動據點只在橫濱,但如果可以的話,我希望能夠在世界各地拓展這個網絡。比如,在上海做的話,應該很有意思吧,如果有感興趣的人的話。

你來上海四次了,能說說你對上海的印象嗎?如果讓你在上海開展“冒險之書”這個藝術項目,你會怎么做?

藤原力:上海是一個非常有魅力的都市。不過,發展變化的速度的確有點太快了……每次來上海,我都看到美術館工作人員的變動。老建筑一點一點地遭到破壞這個情況讓我覺得有點擔心。不過,上海曾經有一部分是租界,從這段上海的歷史中,我還是感受到了非常強大的可能性。仿佛上海蘊含著一種能夠接受不同事物的能力。

第一次到上海的時候,我非常幸運地遇到了藝術家團體“組合嬲”。從他們身上我感受到了那種在“玩耍”中創造新價值的溫柔的力量。

如果有機會能夠在上海實施《戲劇探索》這個項目的話,我很想和包括組合嬲這個團隊在內的上海藝術家一起“玩耍”。前一陣子,日本藝術家住吉山實里在人民廣場進行了一場“筆談會”。我以戲劇編劇的身份參與了這個項目,我和組合嬲成員張淵商量,讓他幫忙介紹認識了藝術家王懿泉。在他們的幫助下,“筆談會”成為了一個非常刺激的事情。我希望能夠一點一點地開展這樣的嘗試。

我當然有在上海創作“冒險之書”這樣的愿望。只不過,《戲劇探索》的創作程序也非常重要。要看我遇到什么人,并和他一起吃飯一起喝酒,然后在這個過程中,一點一點地反復進行對話。只有通過這樣的程序,“壁壘”才會逐漸溶解。在這個意義上,上海的《戲劇探索》大概早就已經開始了。

以下是香港《戲劇探索》演出的相關鏈接:http://www.culturalmasseur.hk/zh-hant/festival/彩虹の冒險之書

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司