- +1

從香港喜帖街的居民參與看舊城改造的另一種可能

我的研究方向是政治人類學。我的博士論文研究《權力的生成——香港市區重建的民族志》在去年出版,但有很多內容還沒被挖掘出來。我為什么研究香港利東街(也叫喜帖街)的改造經驗呢?

這個項目工程耗時六年時間,從2004年持續到2010年,花費35.75億港元(2004年數據)的發展成本。最重要的是,參與改造的居民提出了香港首個由下而上的規劃方案,影響廣泛。我在香港的一段時間內,香港報紙幾乎天天都有利東街的消息。后來,這種“人民規劃”的概念,被深水埗、嘉咸街等其他香港街道所借用。至今香港政府、議會人士、城市研究者還時不時提及利東街居民的舉動。

而利東街的街坊和義工,因為做了一個社區重建的民間策略,在其他重建區組織和街坊的心中地位甚高,經常被請去指導。這些人非常有經驗,知道怎么去幫助別的街坊。所以,利東街的經驗是參與香港舊城改造的一個關鍵研究點,也為舊城改造實踐提供了另一種可能。

舊區唐樓:本土經濟與社區互助

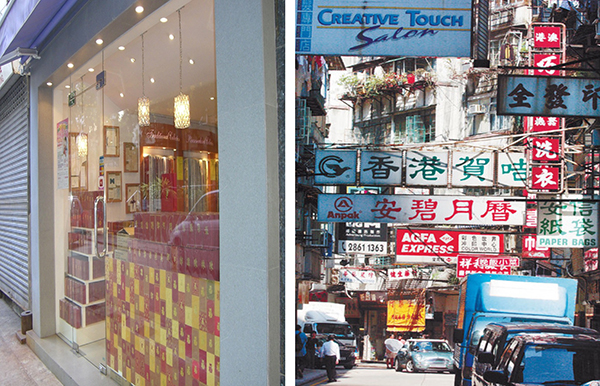

利東街,地處香港島灣仔區南部中心地帶,大約在1911-1920年間建成。灣仔區是香港最早開發的地區之一。1950年代后期,在利東街上,由幾個私人發展商建成了約50幢整齊劃一、天臺與地鋪相連、六層樓高的建筑物——唐樓。這是當年灣仔最高、最新式的樓宇。

其實,利東街被拆掉的這一批建筑已是第二次重建。香港的城市更新改造,雖然具體過程比較慢,但整體節奏比內地快。比如香港郵政總局大樓,已重建過四次。現在看到香港最新的地方,很多都是經過了三到四次的重建。

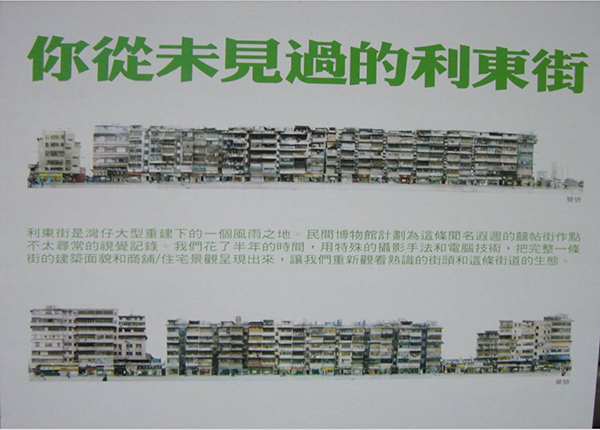

上圖是我從合和中心(位于灣仔皇后大道東的66層建筑)上看到的角度,中間低層兩排建筑的街道就是利東街,看起來似乎雜亂無章,但走進去是很干凈舒適的。由于香港建筑的占地面積都比較小,土地談判的代價大,所以形成一個個“牙簽樓”。在周圍高矮不齊的“牙簽樓”的映襯下,利東街的兩排唐樓具有較強的整體感和獨特性——不過現在已經拆掉了。香港現在也幾乎找不到像利東街這樣并排的唐樓了。

唐樓是一種特殊的騎樓,有連通樓與樓之間的吊橋、天臺等結構,經過居民長時期的聚集、交往和使用,形成了自然的公共空間。唐樓在樓下的入口處,一般會間隔出一塊區域,稱為“樓梯鋪”——這是唐樓特有的社交空間,是人際網絡的一個重要節點。

比如,我看到有一個樓梯鋪是水晶首飾的生意,旁邊的店是賣喜帖的,相互間發展出一條結婚相關的生意鏈。由于樓梯鋪一開始是沒有水電的,需要去隔壁店借水電,因此形成了相互關照的關系。在樓梯鋪做生意的人,也會幫忙照看這棟樓的小孩,留意陌生人的進出——這就形成一個互相照顧的社區功能。

這種一梯兩戶的建筑特色,有助于居民建立社區網絡,方便街坊鄰里的互相照應。多數居民在本地生活了數十年,甚至兩三代人,鄰里熟悉,守望相助,形成濃厚的社區歸屬感和集體認同感,培育出了趣味盎然又關系緊密的小社區。

重建計劃啟動之時,在利東街的56間地鋪中,有22間是印刷請帖、喜帖或紅包袋的。其中“志成”“金成”和“港成”的鋪主兼印刷師傅,更是同門三師兄弟。

1950年前,利東街被稱為“裁縫街”。最早的時候,有很多英國水兵停留在灣仔,需要定制一些好衣服,這條街就聚集了很多裁縫。裁縫街之后,利東街又逐漸形成了印刷一條街。

當時政府開始管理印刷行業,為了防止印刷廠印偽鈔,會有諸多的限定與條件要求,才予以發牌照。而這些條件,恰恰就是唐樓所能滿足的:前店后廠、防火設施等。再后來,印刷廠中有一些有創意的人,開始做喜帖的設計與印刷,慢慢就做出了名氣,甚至聞名海外。

利東街的印刷店,善用了唐樓的特點,發展出廠店合一、同行聚集的一站式經營模式。由于印刷不同產品所需的工序不同,因此,喜帖街也形成了街道內部分工合作的形式——比如材料物質上的互通有無,或是訂單太急時分給隔壁店家做等,使商戶之間既有競爭又互相依存。雖然業主沒有形成正式的行業協會,但也存在著一定的行業聯合意識。

社區網絡的穩固,是街道生命力的一個重要所在。喜帖生意形成后,其他與結婚有關的生意,就自然聚攏而來。比如賣花、對聯、小禮物、水晶制品、過大禮傳統物品、回禮精品和紅酒的店鋪,成行成市。

小型手工業的制作,常常需要散工的幫忙,因而惠及了那些能力不太強又需要兼職補貼家用的周邊婦女們。因此,利東街以及鄰近街道間,以經濟合作為基礎,形成了一個互利互助的社區網絡。

從裁縫街、印刷街,到世界知名的喜帖街,利東街與其他老街一起見證了香港本土經濟及其社區網絡的發展和轉變。不少店主在街內經營謀生,一做就二十年。有些甚至集結了幾代人的心血,經歷了印刷行業隨社會轉變而求存的歲月,構成別具一格的本土經濟。

總結來說,本土經濟的發展,一是靠日積月累的社區網絡,二是靠成行成市的規模經濟,三是靠互相支援資源與信息。從經濟學角度來說,產業形成規模,邊際效應才會遞增——即規模愈大,成本相對減低,利潤因而提高。喜帖業的成功,與這種互相依存、自然衍生的營商網絡是難以分割的。而除了方便的一站式模式外,街道的半空中,懸掛著層層疊疊的廣告招牌,亦成為香港一道獨特的風景線。

自發的本土經濟模式、較小的社區規模,較高職業同質性、較小流動性,以家庭為單位的全面互動,使利東街足以形成帕特南(Robert D.Putnam)筆下的“市民社區”——具有人際互信、平等交換、行業保護、全面參與社區公益等特色,身處其中的人擁有較高的安全感、可靠感。也許現在想起來有點理想化或美化,因為已經拆了,只能從學術上描述得美好一些。它當然也有不美好的地方。

而那種單一推土機式的重建模式,會使居民在這過程中遭受到地方(空間)、時間(人生經歷)、文化(記憶或象征意義)的三重剝奪。

拆遷后,喜帖街原來的店鋪老板,很多因為年紀大、找不到新店鋪、沒有其他特長,就不再做生意了,有的則搬遷到內地。有的業主說:他從出生到上學,再到結婚生子都在這里,如今要被迫離開。無論賠償多少錢,也買不到這樣的經歷,他覺得以后再回來就不認識這個地方了,沒有根,對香港就沒有了留戀。

有人會說:在這個社區里,有沒有出過名人?是不是重要遺址?如果不是?那就拆唄!——基本上是這樣的邏輯。

雖然喜帖街的唐樓是普通的,行業是普通的,居民中沒有達官貴人;但結婚的事情,可能一個人一輩子只去一次,但大多數人都會去,無論是普通人還是明星名人。對于整個香港社會,喜帖街是一個特別珍貴的記憶。

這一類街道之所以吸引人前往,有時不僅是因為它販賣的商品,而是它背后代表的歷史及其未來的命運,能勾起人們對本土經濟和舊區文化的回憶。從香港的太平山頂到皇后大道東,到喜帖街,再到海邊的香港會展中心,是一個百年時光的隧道,其中有不同年代的建筑物。把喜帖街上五六十年代的建筑物拆掉,就找不到這個時期的香港歷史了。

居民參與:避免不必要的對立

利東街的拆遷重建經歷四個階段。

第一階段,由1997年10月起,利東街被劃入官方重建計劃,但懸而未決。因為1998年金融危機,沒有資金而停滯了。第二階段,2003年10月重建計劃啟動,H15關注組作為一個志愿性的居民互助組織正式成立。整個重建的過程比較慢,政府預留了充分的時間,不會用推土機直接推掉,會跟居民談判,允許上訴。H15作為一個社會運動的組織,從關注開始,逐漸帶領居民進行申訴。第三階段,2005年11月《收回土地條例》生效,居民必須搬離,H15關注組繼續參與。第四階段,2008年3月利東街完全被清拆后,H15關注組成為一個半職業的公民社會組織。

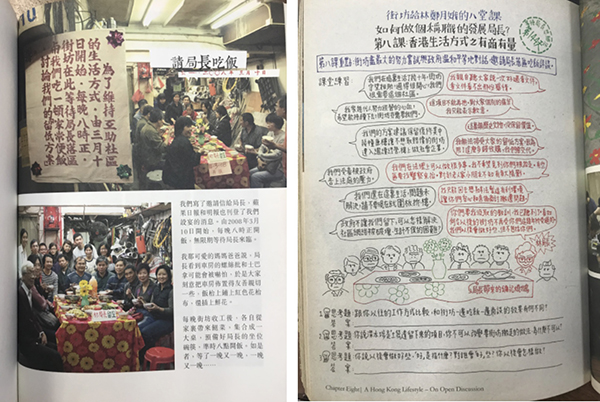

我是2006年去香港,2010年回到北大,其中兩年是全職學生,還有一年多在香港中文大學的研究中心兼職工作,這其中基本都在H15關注組里參與活動。H15關注組中,除了普通街坊,還有很多學者、藝術家、文化人士、專業人士參與,包括一些如規劃師、建筑師、測量師等。

H15關注組做了一些相關的社會影響評估,評估拆遷重建對于經濟的影響,以及對于老年人等弱勢群體的影響,并形成一個評估報告交給政府。在此基礎上還規劃了一個建設性的替代方案——啞鈴方案,這是香港首個自下而上的規劃方案。之所以叫“啞鈴”,是因保留了中間部分的唐樓,以拆掉街頭街尾的唐樓而作為商業面積來建設高樓。兩頭粗中間細,相當于一個啞鈴,測算成本,大概只降低原計劃中約10-20%的商業價值。市區重建局認為這個方案在財務上可行,發展商同樣能賺錢,但能較好地保留街道的歷史價值。此外,H15關注組還做了一些相關的攝影展覽、書籍出版、電影拍攝等。

H15關注組把“生活”這個詞看得很重,生活和街道聯系在一起,才是街道的本質。謝安琪唱有一首《喜帖街》,第一句歌詞里提到了“忘掉種過的花”,這個來自關注組編的《黃幡翻飛處》書里,一個利東街的街坊寫的一篇文章。

這位街坊說,他太太喜歡種玫瑰花,而玫瑰花需要很好的陽光;當合和中心建起來時,它就奪去了他陽臺上四個小時的陽光。玫瑰花就少了,沒那么艷了。最后他說,花是種不成了。而玫瑰花還有另一個涵義——“向鐵幕投以玫瑰”,是一個象征行為。

透過利東街的參與經驗,我們看到了公共參與中的公民自我教育的潛力。目前的城市規劃,只是規定了公共咨詢這一環節;但利東街的居民在專業人士的指點下,提出了“人民參與規劃”的具體方案。這種民間替代性規劃方案的提出,對于公共管理和城市政策的實施,具有積極的促進作用。

雖然在項目的啟動中,居民是被動的。但在參與過程中,居民是主動的,包括他們為參與所做的各種準備,如資源籌備、自我教育、公民社會合作等。這些參與行動,顯示了一個現代社會應有的文明與高水準。在法律和程序的允許范圍內,他們展示了如何有效參與的可能性,為相同主題的居民參與提供了寶貴實踐。

重建經驗:日常生活就是文化

一個城市必然要有舊區。舊區擁有重要的社會功能,一方面容納了廉價公共設施,使低收入群體有能力維持適度的生活質量;另一方面,其他族群的新移民也首選舊區,因為更接近于經濟機遇和族群共同體,日常花費也不大。而且舊區建筑的高度較低,能為香港高高矗立的“石屎叢林”提供緩沖之地,還能為金融和經濟中心維持較低的開銷,保持城市的競爭力。

此外,舊區的小區和網絡,融合了大量的社會資本。社會資本的意思是,即使一個人在短時間內賺不到生活費,也有鄰里街坊的依靠。比如我今天沒錢吃飯,可以很容易找到人蹭飯;比如我暫時沒時間照顧孩子,也可以找人幫忙照看一下。這就是熟人社會。

舊區也一直是中小規模企業的天堂,也是創意產業的溫床。它能容納傳統的手工藝,如藤藝、竹編、剪紙、喜帖印刷等。這些特殊的手藝人,不可能在高級的店面工作,但在舊區則可以生存。另外一些重要的服務設施,如打印店、便利店等,都能在舊區找到安身之處。

舊區因為容納大量的族群、不同時代的建筑、小企業和手工藝,從而擁有巨大的文化資源,不僅吸引游客觀光,助長旅游業的發展;而且很多居民擁有獨一無二的身份認同,加強了社會凝聚力,有助于維持社會穩定。

舊區重建的概念和手法通常有四種。由于原有的生活方式具有正當性,在經濟需求或其他原因下,舊區重建應當具有一定的談判空間。

一是保留原有建筑物群/社區、文化特色和功能,只是改建原有基本建設,如下水道、公廁等。二是只保留原建筑物,但社區的功能和特色,將隨著情況的不同而改變。比如傳統的當鋪改成高級私房菜館。三是改變建筑形態,如由低層改高層,但保留原有功能。四是徹底改變,由社區功能到建筑形態,完全重新開始。

香港市區重建局針對舊區制定了4R原則:重建發展(Redevelopment)、樓宇修復(Rehabilitation)、舊區活化(Revitalisation)、文物保育(Reservation)。然而在重建過程中,“重建發展”被定義為推倒重來,“樓宇修復”被限定在建筑物本身,“舊區活化”或“文物保育”也很難按居民或專業人士的意愿進行,因而抹去了多元的街道生活、居民的生態環境和市民的集體回憶。

大衛·哈維曾說過“現代性即決裂”,現代性是要和過去告別。最早的規劃重建,包括巴黎的香榭麗舍大街,是被視為創造性的破壞。雖然有創造,但是在破壞。城市作為資本主義的增長機器,是要把土地的象征價值、使用價值,變成交換價值的商品——看重的是土地的經濟價值,而不是它原來是什么地方,和什么人有什么關系。

城市空間和文化產品,都是共享的集體象征資本,一旦被圈定為商品,多為資本家掌握,往往會被用來賺取可觀的壟斷性地租。一些市區重建策略,是通過將窮人與底層階層趕出城市中心區,形成一種社會排斥機制,即城市中心區的“士紳化”現象。這時,中下階層想要維持原有的社會網絡,就需要更大的社會開支,并不得不放棄一些社會資本。比如原來住在灣仔區的人,現在住到屯門了,每天往返工作的交通費用和時間成本就被迫增加。

日常生活、平常巷陌、勞苦大眾、普通行業等,都是城市的寶貴資產。如果忽視這種生活型文化與本土歷史,否定日常生活的正當性,就是對某一群人的日常生活的切割,使其突變為遺產、集體回憶。

所謂遺產,不過是急劇的社會變遷,帶來的不確定性、不安全感,所造成的一種對過去的想象和向往。普通人不需要遺產,需要的是日常生活,以及日積月累的改變,在地點、空間中慢慢編織出具體的聯系。日常生活本身就是文化,這是人類學對文化的定義。

利東街的重建經驗表面上是精英的,不論是政治、文化還是商業精英,但實際上卻表明了:精英們不再控制著對文化的占有與定義、對日常生活的掌控權。居民雖然被邊緣化,但提出了自己的定義,引發了一定的影響。居民發出自己的聲音,展示自己的生活/生命故事,并傳播了日常生活的美學——那些看不見的人與人的日常生活。這些最珍貴的文化產品拒絕被變成遺產,并促成我們去思考當前舊城改造的替代方式。

(本文由張君根據4月29日廣州棲枟講堂的講座《人與建筑的共活:舊城改造的另一種可能——香港利東街的經驗與啟示》整理而成)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司